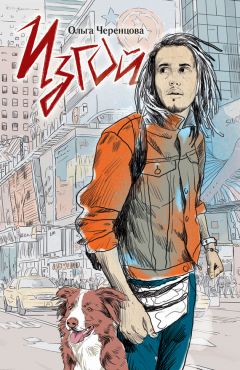

Текст книги "Изгой"

Автор книги: Ольга Черенцова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)

В эту минуту зазвонил мобильник. На экране высветился Алёнин номер. Странно, но ожидаемого восторга её звонок у меня не вызвал. Перегорел я. Мечтать намного радостнее, чем получать. Всю радость я израсходовал, пока ждал, а потом беда с дедом поглотила всё остальное. Я колебался: подходить или нет? Не в том я был состоянии, чтобы налаживать отношения. Но всё же подошёл.

– Трубку не бросишь? – спросила она.

– Как видишь, не бросил. Я спешу, позже перезвоню.

– У тебя всё в порядке?

– Да, а почему ты спрашиваешь?

– Прочла твой пост и подумала, что у тебя неприятности.

– У меня всё о’кей. Ты что, в форуме по-прежнему крутишься? Новый ник взяла?

– Да, я туда каждый день захожу… – помялась и сказала, что проверяет, там ли я ещё.

– Я давно там ничего не писал, только сегодня, не до этого было.

– Почему не до этого было, какие-то дела?

– С дедом все дни проводил.

– Как он, выздоровел?

– Нет, ему совсем плохо, инсульт, он в доме престарелых.

– Жалко его, – выдала она липовое сочувствие. Ей я тоже не верил. Все вокруг врут, фальшивят и говорят не то, что думают.

– Почему он в доме престарелых, ты же собирался к нему переехать? Отец не разрешил?

– Долго рассказывать, сейчас некогда, я должен бежать.

– Куда? – настороженно спросила она.

– Ты что, моя мать? Какая тебе разница куда?

– Как-то странно ты звучал в форуме. Давай встретимся, поговорим.

– Сегодня не могу. Я тебе на днях позвоню, сейчас бегу к деду, а потом квартиру пойду искать. Отец выставляет.

– Да-а, отец у тебя, конечно, не подарок. У тебя же школа. За что он тебя?

– Потом расскажу.

На кой я вообще с ней откровенничаю! После всего, что было!

– Может, он тебя только пугает? У него же могут быть неприятности, если он несовершеннолетнего сына выкидывает на улицу.

– Мне всё равно, пугает, не пугает, будут у него неприятности или нет.

– Хочешь, помогу тебе квартиру найти? – предложила она. – В нашем районе немало недорогих. Могу прямо сейчас.

– Спасибо, но я сам.

– Ты мне сегодня всё-таки позвони, я буду ждать, – попросила она. – Позвонишь?

– Не знаю, смогу ли.

– Почему не сможешь?

– Ладно, позвоню, – пообещал я, чтобы она отстала.

Не хотел я так с ней разговаривать. Рубил в ответ от отчаяния, от обиды, от уязвленного самолюбия, не мог себя остановить. После драки с отцом я уже не старался себя сдерживать, не видел в этом смысла. Что-то во мне сломалось в тот миг, когда он хлестнул словами, что я ненормальный. Вчерашнюю обвинительную речь я обрушил на него, чтобы услышать всего лишь одно единственное слово: «Извини». Ругая его, ждал примирения. Во мне никогда не угасала надежда, что он меня любит. Может, у меня, как у матери, синдром жертвы? Всё моё детство он меня избивал, а я мечтал о его любви! Самому смешно.

Его издевательское замечание про психбольницу меня сразило. Я постоянно ждал от него удара в спину и поэтому увидел в его замечании угрозу. Но, раз я псих, я не в ответе за свои действия! За моей бравадой скрывался жуткий страх: вдруг я чего-то недопонимаю и делаю что-то не так. Всё-таки не надо было орать на него вчера. Всё могло бы окончиться полюбовно, если бы я первый предложил ему мир. Почему так невыносимо трудно извиняться, каяться, говорить «люблю»? Сказать «ненавижу» намного легче. «Нечего нюни распускать!» – одёрнул я себя. Если бы я предложил отцу помириться, он бы не оценил моего жеста, посчитал бы, что я проиграл и он опять на высоте. Тиранам надо давать отпор!

К деду я приехал совсем взвинченный. Когда вошёл в палату, то понял, что ему хуже. Он, с упавшей на плечо головой сидел в инвалидном кресле у окна. Из угла приоткрытого рта вытекала струйка слюны. Лицо было землистым, в коричневатых пятнах, выступавших ежедневно по одному. Они словно вели счёт его дням в этом заведении. Ноги были укутаны серым пледом, на котором вытянулась левая рука – тоже серая. От этого казалось, что она растворилась в ткани и рукав его халата пуст, а правая, окаменевшая, лежала крючком на ручке кресла.

– Ваш внучек пришёл! – сказала ему медсестра. Та самая, с хвостом из косичек. По её преувеличенно весёлой интонации было очевидно, что дело плохо.

Мои приходы всегда выводили деда из неподвижности, он оживал, глаза чуть светлели. В этот раз он даже не шевельнулся. Сердце у меня защемило. Неужели это конец? Нет, не дам ему уйти. Я никогда не мог смириться с действительностью. В этом была моя проблема. Всегда хотел всё исправить, до всего докопаться. Психолог говорит, что надо уметь отпустить. Если дело касается родных, тоже надо?

– Сегодня хуже? – спросил я медсестру.

– Да, – сочувственно подтвердила она. Вытерла салфеткой струйку с лица деда, произнесла что-то ободряющее и ушла.

Я опустился на кровать напротив деда. На фоне ослепительно солнечного окна, за которым звенела улица, его съёжившаяся фигурка в каталке выглядела неживой. Контраст был страшный. Окно перерубало мир пополам. По ту сторону был бурлящий город, будущее, а по эту сторону – мой несчастный покидавший меня дед. Я встал и задёрнул штору, до того нетактичным казался льющийся с неба свет. В комнате сразу стало мрачно.

В соседнем здании, мимо которого я ежедневно ходил, жили здоровые старики. Наблюдая, как они не спеша прогуливаются по дорожкам, как сидят рядком на скамейках, наподобие стайки птиц, болтают, читают, мне становилось горько. Болезнь скосила деда, выстрелила в него. Не дала ему возможности постепенно, шаг за шагом, как старикам в другом отделении, угаснуть с достоинством, вырывала из его живого тела душу. Его душа летала вокруг нас, ожидая, когда она освободится и взмоет в бездонное небо, проникавшее своей голубизной в палату через тонкую щель в шторе. Пока душа здесь, в этой сумрачной комнате, она меня слышит.

Я сел на пол у ног деда, взял его слабую руку и сказал, что завтра ему точно полегчает, а потом я заберу его к себе: скоро я буду жить один, самостоятельно, как и полагается взрослому. Он так же неподвижно сидел, глядя сквозь меня тусклыми глазами.

– Ты обязательно выздоровеешь, – продолжал я, – и мы с тобой уедем, мир посмотрим, чего нам с тобой делать в этом гнусном городке, здесь у нас никого не осталось… можем твою подружку с собой взять, она часто сюда приходит, хорошая она женщина… теперь я вместо неё за твоим домом слежу, всё убираю, газон поливаю, ты будешь доволен… а я твои очки нашёл, те самые, твои любимые. Представляешь, они всё это время за подушкой на диване лежали, я их принёс.

Я вытащил очки из рюкзака, показал ему. Он так же неподвижно сидел.

– Я часто вспоминаю, как мы с тобой тогда душевно поговорили, все твои советы помню… психолог тоже говорит, что я слишком копаюсь… ещё говорит, что моя подозрительность мне всё портит. Да, я бываю подозрительным, а почему бы и нет, лучше, чем быть наивным…

Дед даже не шелохнулся. Хотя мне показалось, что в его глазах что-то мелькнуло.

– Знаешь, я сердцем чувствую, когда что-то не так, интуиция подсказывает, а доказательств нет, вот и получается, что слишком подозрителен, а поделиться не с кем, я никому не верю, только тебе… раньше верил маме, а теперь нет, она полностью во власти отца, значит, откажется от меня в любую минуту, если он потребует. Он меня ненавидит, жалеет, что я родился, теперь я это точно знаю.

Говорил я долго, без остановки, видя, что дед не слышит и мои усилия его расшевелить напрасны. Говорил сам с собой. После вчерашнего я был как в тумане, как потерявший равновесие. Думаю, что подобное испытывает тот, кто стоит на краю барьера на мосту, глядя вниз. Всего лишь секунда решает судьбу любого человека, свою или чужую. И ничего уже потом не изменить. Об этом мы говорили с Алёной в день знакомства. Если выкарабкаюсь, позвоню ей.

– Жаль, что ты так и не рассказал мне про Вьетнам, – продолжал я, – как там сражался, про перипетии всякие. Интересно, как там с предателями расправлялись? Наверняка пощады им не было.

Дед чуть шевельнулся. Но его взгляд был таким же отсутствующим.

– Что ты делал, когда тебя предавали, когда нервы сдавали? Помнишь, ты говорил, что самое страшное, когда совсем не страшно, тогда всё становится дозволенным. Знаю, что ты имел в виду, у меня так бывает… Никто ничего не слышит, всем плевать… Не могу я так больше жить, все вокруг подличают, всё остаётся безнаказанным, разве это справедливо? Куда идти, с кем говорить?… Всё бессмысленно… самому что-то надо сделать… самому.

И тут случилось неожиданное. Никто, конечно, мне не поверил бы, если я бы рассказал. Дед дрогнул, приподнял голову, посмотрел на меня, с жутким таким страданием посмотрел, и издал гортанный звук. Он что-то пытался сказать.

– Да-да, я слышу, я здесь, – поторопил я его, боясь, что через секунду он исчезнет, погрузится опять в небытие.

Он слегка сжал мою руку и весьма внятно прошептал:

– Нет… нет…

– Что нет? Скажи, я здесь, я слушаю.

– Нет, нет, – повторил он.

Это были его последние слова. Свет в его глазах тотчас потух, рука стала безжизненный. Я понял, что выговорил он это из последних сил. Что уже не вернётся. И я так и не узнаю, что он хотел сказать.

После этого я молча посидел у его ног. Затем встал, промокнул салфеткой новую струйку слюны на его лице, позвал медсестру.

Обняв деда на прощание, я сказал, что завтра вернусь. Внутри я обливался слезами. Я знал, что скоро моего бедного деда не станет.

Когда сел в машину, заплакал. Так, рыдая, и подъехал к дому деда. Но войти мне не удалось. Отец меня опередил и поменял все замки. Даже калитку участка намертво забил, хотя зачем – непонятно. Забор был столь ветхим и невысоким, что перепрыгнуть или выдернуть из него трухлявую доску было несложно. Я перелез и оказался во дворике – запущенном, в клочках выгоревшей травы, с одинокой облупившейся скамейкой, на которой мой дед сидел последний раз несколько лет назад.

Я подошёл к задней двери. Тоже заперта. Выломать её не составляло труда, но я не был уверен, что отец не поменял код сигнализации. Ворвусь, а тут начнёт выть сирена. Зачем дед установил эту штуку, неясно. Несмотря на страх быть ограбленным, включал он её редко, а потом забыл код и махнул рукой. Однако отец помнил. Память у него была, как у компьютера.

Ладно, позже что-нибудь придумаю. Попасть внутрь я хотел с одной лишь целью – взять что-нибудь на память о дедушке, а главное, сохранить его шкатулку, в которой он держал бабушкины письма. Я должен был опередить отца, прийти до того, как он выкинет всё на помойку. Для него старые вещи в доме не представляли никакой ценности, а мне они были дороги.

Я походил по участку. Включил воду (удивительно, что отец её не вырубил) и полил из шланга жидкие кусты. На земле валялись пустые пивные банки, тряпьё, разбитые бутылки. Мерзавцы соседи накидали. Давно следовало с ними расквитаться! Я всё подобрал и швырнул им назад через ограду. Убрав дворик, я забрался в машину и тронулся с места. На джипе я ездил последние деньки: отец отнимет его, как и всё остальное. Злопамятным он оказался.

Над головой пламенело солнце, оно буквально обжигало мне мозги. Надо было остудить себя, успокоиться. Ехать домой я не хотел. Вернусь, когда родители улягутся спать. Чтобы как-то убить время, я отправился в центр города. На одном из перекрёстков заметил Арнольда. Он стоял около какого-то автомобиля и что-то выяснял с водителем. Штрафовал. Давненько я его не видел. Перестал он за мной следить, а может, и не следил вовсе. Верно дед сказал: в нашем городке постоянно с кем-то сталкиваешься, все здесь мозолят друг другу глаза. Поскорей бы отсюда вырваться и вычеркнуть этот захудалый городишко вместе со всеми его обитателями из памяти. Навсегда… Но, пока дед жив, конечно, никуда не уеду.

Проезжая мимо Арнольда, я ради смеха помахал ему рукой. Он сделал вид, что не заметил. Покрутившись по центру, я свернул на наш местный Бродвей и остановился около того кафе, где мы с мамой обедали после шоу марионеток. Кафе было переполнено. Несмотря на жару, многие сидели на открытой веранде. Стоял галдёж. Гремела музыка. А в небе медленно плыло резиновое облако – воздушный шар с рекламой местного радио. Отец постоянно слушает этот канал в машине. Вот я и приготовил ему подарочек – завтра моё имя прогремит в новостях. Будут склонять меня на все лады.

Я раздвоился, спорил сам с собой, метался. Пока думал, рекламный шар скрылся за узкой высоткой – зеркальной башней с миллионом следивших за мной окон. Глаза всего города были устремлены на меня, все знали, что во мне зрело, читали мои мысли. Если читали, почему равнодушны, почему им не страшно, как страшно мне?

Я выбрал столик, сел. Народ вокруг пил, жевал, хохотал. Смотреть было неприятно. У всех был вид, будто нет никаких проблем, что вокруг сплошные удовольствия – ну да, особенно вон у того бродяги! Заросший, ржавого цвета, он тащил по улице набитую жалким имуществом тележку. Надо бы узнать у него, где он ночует, где питается. Эта информация могла бы мне пригодиться. Скоро моё положение будет ничуть не лучше, а если сделаю то, что задумал, так в сто раз хуже.

Внезапно я заметил за одним из столиков знакомого бизнесмена. Попивая вино, он с шоколадной улыбочкой поглядывал в сторону – точь-в-точь как приметивший мышь котяра. В этот раз он не показался мне таким уж картинным: лоснящееся лицо, слащавый взгляд, пошловатая розовая рубашка в кружочках. На кого это он уставился? Небось приметил какую-нибудь смазливую девицу. Я глянул туда, куда он смотрел, и остолбенел. Почувствовал я себя так, будто мне воткнули нож в спину.

По проходу шла моя мать.

15

Выстрел

Мой отец обожает фантастику. Однажды я взял у него томик Рэя Брэдбери и наугад выбрал рассказ «Вельд» – заинтриговало название. Прочёл, восхитился и, не отрываясь, проглотил весь сборник. Класс! И не фантастика это вовсе. Брэдбери пишет абсолютную правду – про то, что нас окружает и будет окружать, до каких бы вершин человечество ни добралось. О жизни пишет.

«Вельд» меня поразил, прямо в сердце во шёл. В героях рассказа я увидел себя, но не в детях, как наверняка решит тот, что прочтёт эти строки, а в убитых ими родителях: их страх был моим страхом. Я уже говорил, что в детстве боялся отца. Но любил. Не мог его простить и всё равно любил. Даже ненавидя, любил. Позже, когда я подрос, я уже не вздрагивал от звука его голоса и шагов, не сидел, парализованный, в комнате, зная, что он войдёт со сжатыми кулаками или с ремнём в руке, но был уверен, что когда-нибудь он выхватит из своей коллекции пистолет и выстрелит в меня. Ждал я этого уже не с дрожью и с криком в сердце, а как неизбежного, и от этого почему-то притуплялся страх. То, что он может меня убить, я прочитывал в его шипении «Дождёшься, щенок!», в его неприязненном взгляде, в его поведении – во всём. Я думал, что он хочет со мной разделаться, и мне даже в голову не приходило, что он ждал того же и от меня. Вот как бывает: мысли и чувства передаются на расстоянии и начинаешь подозревать другого человека в том, в чём он подозревает тебя. Но понял я это не в тот момент, а намного позже…

Страшно ли мне было представлять, что отец меня убьёт? Когда был маленьким, да, очень, а потом – нет. Даже хотел, чтобы побыстрей уж всё закончилось. Потому что жить с этим – мука. Я настолько свыкся с этой мыслью, что поверил в свой рок. Отец без конца повторял, что ему не нужен такой сын, а раз не нужен, без меня ему будет легче. Но до меня не доходило, что говорил он это от обиды и оттого, что я его не принимал. Я делал то же самое – от бессилия кричал: «Ненавижу!» Я считал, что был для отца помехой, а он в свою очередь считал, что я его презираю. Моя ярость была его яростью. Я винил его в том, что унаследовал от него эту ярость, что она меня разрушает, а он в свою очередь винил деда. Мать была единственной связывавшей меня с отцом нитью, поэтому я верил, что всё образуется, – в точности как верили родители в «Вельде». Когда я увидел мать в ресторане, я почувствовал себя так, как чувствовали они, когда захлопнулась за их спинами дверь. Навечно захлопнулась. Я понял, что потерял мать, что оборвалась последняя нить.

Ложь разлучает людей. Не знаю, изменяла ли мать отцу с этим бизнесменом. Возможно, они были просто знакомы, а возможно, это совпадение, что она оказалась в кафе в то же самое время, когда он там сидел. Выяснять не имело смысла. Она в любом случае будет всё отрицать, а я всё равно буду подозревать обман, даже если она скажет правду. Если кто-то лжёт, то навечно сеет сомнение в моей голове. Хотя я понимал, что мать лгала от неловкости, как делал и я, когда скрывал свои ночные вылазки, постыдные мысли и желания, многое другое, в чём боишься признаться даже самому себе, – немало страниц этого повествования я в итоге уничтожил. На кой нужна исповедь? Для очистки совести? Чушь! Не верю я в искренность исповедей. До конца никто себя не раскроет, а те, кто утверждают, что раскрывают, врут. Красуются.

А-а, что думать! От этих дум только рвутся мозги и сердце. Думай не думай, семьи у нас давно нет. Почему же родители не разбегаются в разные стороны? Потому что повязаны. Отец не уходит, потому что собственник. Сам изменяет на всю катушку, а жену ни за что не отпустит. А мать не уходит, потому что не хочет лишиться его богатств. В случае развода ей ничего не достанется, отец всё у неё в отместку отнимет, у него армия хитрющих адвокатов. Мать прикована к его деньгам, на которые он покупает вещи, людей, почёт и портит тех, кого покупает, – как в рассказе «Вельд». Жалко, что Брэдбери не написал продолжение – про то, как потом львы съели и детей. Логичное было бы завершение. Вот они, «львы», лежат, сваленные грудой, в мешке у моих ног…

Домой я вернулся, когда родители уже улеглись. Поднялся на второй этаж, проник в кабинет отца и вскрыл шкаф с его коллекцией. Свалил оружие в мешок (тяжеловатым он оказался!) и прикатил в парк к детской площадке, где, кроме меня, стояли вдалеке три знакомые фанерные фигурки с улыбками на плоских лицах: отец, мать и сын. Чем наше семейство отличается от них? Ничем. Такое же декоративное. Пока я смотрел на них, на дорожке появился мужчина с пуделем. Покосился на меня, ускорил шаг и был таков. Испугался. Принял меня за психа. Наверное, я так и выглядел. А как ещё выглядит доведённый до отчаяния человек?

Сколько раз я сидел в этом парке в своём укромном местечке! Размышлял. Уносился в другие миры. Представлял, как отплачу всем, сведу счёты с жизнью. Жалел себя до слёз. Хоронил. Психолог говорит, что не так уж у меня всё плохо, бывает намного хуже, у многих подростков нет богатых отцов, живут они скромно. Успокоил, называется! Зато у этих подростков есть любящие родители и друзья. С радостью отдам им свою жизнь со всеми её благами, а они пусть отдадут мне свою! Легко психологу вещать! Сидит у себя в кабинете, ножка на ножку, блокнот в руке, и поучает: «Надо уметь владеть собой, надо уметь переждать, непоправимость – самое страшное». Сам-то он умеет? Вон тот парень в университете не сумел совладать с собой: устроил бойню, а потом пустил себе пулю в лоб. Ну и чего он добился своей местью? Получается, что месть – это не выход, а тупик и конец. Ну сведу я счёты со всем миром, а этот несправедливый мир так и будет существовать. Для него моя месть – комариный укус, а для меня – смерть, а я хочу жить легко, не с надрывом, не хочу быть слабаком. Выходит, психолог прав? Не знаю. Ничего уже не знаю: что сделаю, где буду через час, завтра, будет ли моя душа летать вместе с душой деда, с другими душами. Знал я твёрдо только одно – хотел освободиться от боли. Когда боль жжёт сердце так, что хочется вырвать его из себя, когда начинаешь ценить жизнь не больше жвачки, то за секунду можешь уничтожить всё. Переждать? Как? Пока сидишь и пережидаешь, боль только сильнее становится.

Вокруг всё замерло, притихло. Вся природа знала, что со мной творится. Пропали звёзды, улетел ветер, а небо сгустилось, надвинулось на меня – сейчас придавит и остановит, как пытался остановить меня дед. Я позже сообразил, что он хотел сказать своим «нет». Понял он, что во мне зрело, и так растревожился, что речь вернулась к нему на секунду. Каждая пылинка в парке тоже знала, что у меня в голове. Устал я быть изгоем! Джен сказала, что я сам в этом виноват. Ну так помогите мне, а не гоните! Я же взывал ко всем на форуме. Никто не услышал. Кроме одного дядьки, который посоветовал мне идти в дурдом – бросил в меня камень, заклеймил, как и отец: псих и есть псих! А если я псих, тем более надо помочь, а если не псих и сам во всём виноват, помогать, что ли, не надо?!

Каждая мысль, как вбитый в мозги гвоздь. Раз этот мир подло устроен, значит, он виноват в моих бедах… а может, и нет… не знаю. Как там Брэдбери говорит, словно мне говорит: «Мы уже простили друг друга, дорогой мальчик, и это самое лучшее, что люди могут сделать друг для друга». Да, хорошо сказано, но сказать-то легко, а как простить, если всё внутри клокочет? Сердце так жжёт, так жжёт, что хоть в воду кидайся, чтобы его остудить. Так и сделаю. Поеду на мост. Вначале брошу мешок с пистолетами и ножами в океан. Пускай идёт ко дну вместе с моей любовью к отцу. Я давно перестал называть его папой, а он даже не заметил. Скажи, отец, если человека мучают, издеваются над ним, по идее он не должен обращаться ни с кем так, как обращаются с ним? Так ведь? Да нет, всё наоборот: жертва сама насильником становится.

И тут началась настоящая чертовщина. Парк поплыл, начал растекаться. Я тоже – точно меня вскипятили. Голова, все клетки моего тела забурлили, как на огне, а затем начали таять, и я знал, что, если не сделаю что-то, немедленно, сию минуту, то весь растаю. А в ухо мне кто-то нашёптывал: «Пора, хватит терпеть, давай кончай, нечего сопли разводить, что ещё остаётся, впереди та же несправедливость, та же боль, которые никуда не исчезнут». Перед глазами в воздухе возникли какие-то лица, жуть какие грустные, они качались передо мной. Среди них вдруг появилась мама, у неё были скорбные глаза, трагические, как на похоронах. Она молча смотрела на меня, ничего не говорила, но её глаза, как две бездонные ямы, говорили за неё:

«Что я буду без тебя делать? А отец, он тоже тебя любит, ты думаешь, что ненавидит, а он любит, он тоже многое терпит, ему трудно, как и тебе, прости его, иначе всё рухнет. Помнишь, что с тобой было, когда ты нашёл мою записку, как вздрагивал при малейшем намёке на беду? Ты сам говорил Алёне, что нельзя, человек не имеет права, чужая жизнь нам не принадлежит, а наша жизнь не только нам принадлежит, помнишь? Ты же сам говорил».

– Оставьте меня! – крикнул я. Махнул рукой, отгоняя мать и кружившие незнакомые лица, но они не пропали, чуть отлетели в сторону, а три фанерные фигурки услышали мой крик, повернулись ко мне. Они ожили и смотрели на меня, зная, что всё зависит от этого рокового мешка у моих ног. А может, это не они, а живые люди? Я понял, что схожу с ума, что предоставлен сам себе, что никто, абсолютно никто не в состоянии ничего сделать, только я сам, только моё второе «я», которое боролось с тем дьявольским шёпотом в ушах. И в этот миг случилось что-то жуткое – я заглянул по ту сторону черты, на которой стоял. То, что я увидел, было так страшно, даже страхом не назовёшь: это было нечто вне понимания, вне моего разума, вне всего того, что мы называем страхом. Это не было ни бездной, ни адом, как мог бы представить тот, кто никогда не стоял на этой черте, это было ужаснее ада, это была чернота, но не мёртвая, а живая, не та, какую мы подразумеваем под словом «чернота», а другая…

Я закрыл глаза, чтобы не видеть ни летавших лиц, ни мамы, ни оживших скульптурок, ни черноты. Но чернота осталась, она была в моих закрытых глазах, она пробиралась внутрь меня, съедала. Я закричал и сам испугался, услышав свой крик. Он был невероятно громким в ночной тишине.

Не знаю, сколько я так просидел. Постепенно всё рассосалось, смолк дьявольский голос в ушах, остыли мои мозги. Я открыл глаза. Никого. Лица-призраки пропали. Пустой парк. Яркая луна – прозрачная, с волнистыми краями. Она смотрела на меня, ждала, что я сделаю. Её луч упал на мешок с оружием, побелил стоявшие поодаль фигурки.

Я встал, взял мешок и двинулся к ним. Шёл и думал, но уже не в тумане, как несколько минут назад, а чётко и ясно. Думал о том, что всё зыбко, что всё зависит не только от самого человека. Попадётся какому-нибудь семейству (настоящему, а не фанерному, как эти трое) слабак или безумец. Выхватит пистолет и выпустит в них всю обойму. Потому что зол на всю вселенную. Потому что хочет, чтобы другим было ещё больнее, чем ему, а люди для него – попавшиеся на дороге мишени. Расстреляет он их и убьёт себя. Убьёт, даже если не пустит себе пулю в лоб, а струсит и убежит. Потому что вычеркнет себя из времени, из жизни, из всех измерений, отовсюду. Станет изгоем в любом случае: если останется жив, если его застрелят или он сам себя застрелит. И попадёт он в ту черноту, которую видел я. Не знаю, что это было, что со мной произошло, Бог или дьявол приоткрыли мне эту черноту, или оба вместе. Не знаю. Наверное, это и был ответ, которого я долго ждал и уже отчаялся получить.

Я подошёл к фигуркам, раскрыл мешок…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.