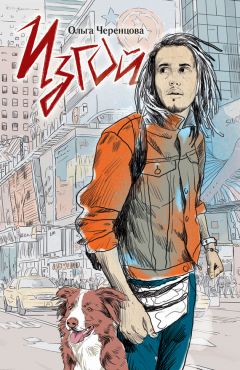

Текст книги "Изгой"

Автор книги: Ольга Черенцова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)

12

После беды

Каждый день после школы я ехал прямиком в дом престарелых. К деду. Вернее, к его оболочке. В своё полуживое тело он возвращался редко. В эти минуты его взгляд светлел и он пытался что то сказать, а оттого, что сказать не мог, рас страивался и тут же вылетал из своего тела. Но я был уверен, что его душа не покидала комнаты, в которой мы с ним сидели: он в инвалидном кресле, а я в кресле для посетителей. Все во круг твердили, что надо готовиться к худшему, а на мои возражения, что ничего подобного, он же сумел выйти из неподвижного состояния, да ещё так быстро, сокрушённо вздыхали: в таком возрасте надежды практически нет – инсульт, сами понимаете. Всеобщий пессимизм меня сердил, и я делал всё возможное, чтобы деда вернуть. Когда я радостно со всеми делился, что у меня получается, мне вежливо улыбались в ответ. Не верили. А мне на самом деле удавалось его оживить. Я каждый день приходил, читал ему, рассказывал смешные истории. Даже если он понимал всего лишь сотую часть из того, что слышал, это притягивало к его телу летавшую поблизости душу. У меня была возможность в этом убедиться. Как-то дверь в его палату была настежь открыта, и я, подойдя, увидел деда из коридора. Он сидел, съёжившись в кресле. Взгляд был облачным, без тени мысли. Но, как только я шагнул в комнату и сказал ему, что принёс почитать что-то новенькое, на его лице появилась улыбка. Да-да, улыбка!

Несмотря на мою просьбу взять деда к нам, отец держал его в доме престарелых.

– Ему нужен профессиональный и постоянный уход, мы этого предоставить ему не можем. Я целый день на работе, ты в школе, – сказал он и добавил не без язвительности: – Твоя мать, как видишь, тоже теперь ходит на работу.

– Ну так найми сиделку, она будет ухаживать за ним в первой половине дня, а я потом, после школы, а когда будут каникулы, смогу сидеть с ним целый день.

– Сиделка не справится, он должен быть под наблюдением врачей, а тебе нужно заниматься. Одни двойки!

– О каких занятиях ты говоришь, если деду нужна помощь! – взорвался я.

– Понятно. Для тебя его болезнь – это предлог, чтобы бездельничать и не учиться.

– А для тебя предлог, чтобы отплатить ему за все обиды! – парировал я.

Он ничего не ответил и ушёл. После того как стряслось несчастье с дедом, отец слегка притих и, хотя по-прежнему командовал, избегал конфликтов со мной. Иногда я ловил его сверлящий взгляд, как будто он пытался проникнуть мне в голову. Пропустив сообщение Джен на автоответчике, я не знал, чем именно были вызваны его пытливые взгляды. Мне казалось, что состояние деда его мало трогает. Циничное отношение отца к жизни и смерти мне было известно: у всех свой срок, все превратимся в прах, рыдать над тем, что неизбежно, – пустая трата времени. Год назад, когда моя мать оплакивала свою старенькую знакомую, он выдал ей эту речь. Её слёзы (затянувшиеся с его точки зрения) начали ему досаждать, и он рубанул, что бессмертных людей нет, что с таким же успехом она могла бы рыдать и над своей кончиной. Своего он добился – мать перестала плакать, а он, как всегда, ничегошеньки не понял. Оплакивая соседку, мать оплакивала свою жизнь. Для открытых слёз появился повод, и она им воспользовалась.

Многого я не знал в ту пору. В каждом поступке отца я видел беспощадность и заботу о собственной персоне, а всё было сложнее…

В школе о нашей беде никто не знал. Друзей у меня там не было, всем плевать, так что делиться я ни с кем не стал. Но в итоге поползли слухи. В нашем городишке, в особенности если ты у всех на виду, как отец, ничего не скроешь. Но никто из одноклассников сочувствия не выразил. Только одна Джен. Она подошла, сказала, что переживает за меня. «Откуда узнала, от матери? – спросил я и усмехнулся: – Нетрудно догадаться, кто именно ей сообщил». Она кивнула. Весело! Теперь Джен в курсе всех наших семейных дел! Хотя я был уверен, что отец многое утаивал от её матери и выставлял себя святым. Не сомневаюсь, что ситуацию с домом престарелых он преподнёс в ином свете: дескать, выполнил волю родителя, он сам, когда был ещё здоров, наказал в случае чего его туда спровадить. Впрочем, меня мало трогало, перемывает ли семейка Джен во главе с её ненормальным братаном нам косточки. Главным для меня было состояние деда, я хотел во что бы то ни стало продлить его жизнь. Ужасно больно было вспоминать его сердитое: «Без стука не входи!» Если бы я знал, что это будут его последние слова, то никуда бы не ушёл, не поехал бы к Алёне и мне удалось бы предотвратить беду.

Человек я неверующий. Точнее, верил, когда был мальчишкой, а повзрослев, перестал. А тут начал украдкой молиться. Умолял вылечить деда. Взамен даже наобещал Богу целый ворох: окончить эту ненавистную школу (куда стал исправно ходить, чтобы не вышибли), поступить в колледж (только не в тот, который подобрал для меня отец!), поговорить ещё разок с психологом. Хотел ещё поклясться обуздать свою ярость, но передумал. Вряд ли получится. Придётся мне с ней сосуществовать до конца своих дней, как с сиамским близнецом.

Когда случилось несчастье, всё стало видеться пустячным. Даже измена отца. Я так с ним и не объяснился. Отложил. Не до этого было. Но невольно засекал все его шаги, звонки его сотового. Вдавив трубку в ухо, он удалялся к себе в кабинет, запирался и шушукался. С Джен мы больше этой темы не касались. Как я и предвидел, наши неверные родители сломали нашу дружбу. Джен меня по-прежнему избегала. Нам обоим было неловко, словно это мы, а не они тайком бегали в мотель. Если бы дед был здоров, я бы с ним поделился. А может, и нет – вдруг бы он расстроился. Но скрывать – тоже неправильно. Я ругал себя, что многое от него утаивал – боялся его осуждения. Вот оно как: ссоришься с родным человеком, замыкаешься в себе, а пока дуешься и ждёшь от него, что он сделает шаг навстречу, его может не стать. Так он и уйдёт, мало что зная про тебя, мало что рассказав про себя. Уйдёт как чужой. Если дед выздоровеет, всё, как на духу, ему выложу. И с отцом поговорю, а то, если буду откладывать из года в год, он состарится… Алёне тоже надо позвонить. Ну да, она обманула меня, но извинилась же… Однако, как только на меня нападала ярость, все мои благие намерения улетучивались. Иногда я вспоминал советы психолога. Прав ли он? Не знаю. К чужому мнению я прислушиваюсь только в хорошем настроении, а оно бывает редко. Когда я взбешён, советов не принимаю. Но к психологу я всё же решил сходить. Обещал же, когда молился.

По вечерам я заезжал в дом деда проверить, всё ли порядке. Часто брал с собой моего пса. Оставлять его там одного, пока я в школе, не хотел, боялся, что соседи его отравят, и переселил его назад к родителям. Когда я появлялся, черноусая банда колюче на меня поглядывала. Однажды, когда я подбирал с газона мусор (они накидали, кто же ещё!), один из них подошёл.

– Как там твой дед? – спросил он, вкручивая в меня свои глаза-шурупы. Надо же, заботится!

– Поправляется.

– А чё тогда дом продаёте?

– Кто сказал, что продаём?

Меня бесило, что все заранее хоронили деда. Старый, больной, так давайте побыстрее спровадим его на тот свет и заграбастаем его имущество!

– Риэлтор заезжал, крутился здесь, – сплюнув на землю, заявил сосед.

– Откуда известно, что риэлтор?

– На машине было написано.

– Мало ли кто к кому приезжал, вон напротив дом продаётся.

– Ага, – скривил он губы и опять сплюнул. Его плевки стали раздражать. Верблюд какой-то! Чего он вообще суётся не в своё дело?

– Раз нет таблички: «Продаётся», значит, не продаётся.

– Не хочешь, не говори. Тоже мне секрет! – усмехнулся он и развязной походкой зашагал прочь.

Разговор с ним меня взбаламутил. Как отец смел! С такой скоростью связался с риэлторами! Я знал, что в итоге он это сделает, но надеялся, что подождёт хотя бы из приличия. Порывшись в интернете, я выяснил, что предотвратить ничего не могу, прав у меня никаких, у отца все полномочия.

За последний месяц моё неприятие к отцу усилилось. Он избавился от деда, как от ненужной вещи. Пускай доживает взаперти среди медсестёр! А эти бездельницы – иначе не назовёшь – выполняли свои обязанности халатно. Я постоянно делал всё за них: кормил деда с ложечки, умывал, переодевал, выводил на прогулку. «Какой заботливый внук», – хвалили те, а в мыслях подпевали моему отцу: сегодня здесь одни старики, потом помрут и появятся другие, тоже помрут, а жизнь продолжается и не прерывается из-за каких-то больных, которым прямой путь на тот свет. Подмывало им сказануть, что когда-нибудь они тоже сюда попадут. Не знаю, на самом ли деле они так думали, но мой протест против отца выливался в протест против всех. Когда я входил в дом престарелых, он усиливался. Мне казалось, что за дедом там никто не ухаживает, что он брошен.

Я шёл по коридору, где всё было знакомо до мелочей: картины на стенах, якобы поднимающие всем дух (вроде цветочков на стенах в приёмной психолога), медлительные медсёстры, посетители с унылыми лицами. Я ко всему уже привык, ничто не шокировало, как в первый день, но по-прежнему мутило от едко-горького запаха. Рассасывался он только во время приёма пищи – весьма безрадостной процедуры. Но еда, несмотря на более-менее нормальный запах, была отвратной. Я как-то попробовал. Гадость! Неудивительно, что дед морщился и всё выплёвывал. Кормить его было нелёгким делом. Каждый раз, занимаясь этим, я ловил малейший звук в коридоре. Шаги отца я различал сразу. Сказывалась выработанная с детства привычка, когда я дрожал у себя в комнате, ожидая, что он войдёт и швырнёт меня об стену. Но теперь его шаги вызывали не страх, а гнев. «Ты уже здесь», – говорил он, входя в палату, прекрасно зная, что увидит меня, что я прихожу ежедневно. Сам он являлся для проформы раз в неделю на пять минут.

Навстречу мне лениво двигалась медсестра, покачивая пухлыми бёдрами. Темнолицая, со множеством тонких косичек на голове, собранных в хвост. Вид у неё был сварливый, даже когда она улыбалась. Поравнявшись со мной, она выудила из кармана водительские права и протянула мне.

– Ваша бабушка обронила, – сказала она и скрылась за дверью, из-за которой доносилось знакомое мне похрапывание. Пока я шёл, оно перескакивало из одной палаты в другую, добираясь вместе со мной до комнаты деда. Большинство стариков похрапывало не только во сне, бодрствуя – тоже.

Взглянув на водительские права, я узнал подружку деда. Все дни я тщетно пытался её найти. Ни адреса, ни фамилии я не знал: дед был конспиратором и по непонятным причинам скрывал. Теперь знаю. Жила она на той же улице, что и дед. Странно, что я ни разу с ней не столкнулся в палате. Не избегает ли она встреч со мной и с отцом? Сегодня же пойду к ней. Она была единственным, кроме меня, человеком, кто заботился о деде. Поэтому медсестра приняла её за его жену. Я вспомнил, как дед сказал, что всю жизнь любил только одну женщину – мою бабушку. Любил, но обижал, а раскаялся, только когда её не стало. Сказал, что привязан к своей подружке, но что это иная любовь – одиночество старых людей. Я ему поверил, но недоумевал: роман в таком преклонном возрасте! Несмотря на утверждение деда, что его подружка выглядит молодо, для меня она была старой.

Деда я застал в кровати. В той же позе, в какой он спал у себя дома, – на спине, со вздёрнутым шершаво-небритым подбородком, с полуоткрытым ртом. Одна рука была вытянута верёвочкой вдоль тела, а другая, окаменевшая, лежала скрюченной на одеяле. Его руки из широких и достаточно ещё сильных всего за месяц превратились в тонюсенькие. Когда я вошёл, он шевельнулся.

– Как ты? – спросил я, хотя ответить он не мог и неизвестно, понял ли. Вопросы я задавал, чтобы его растормошить. Я верил, что мне удастся пробудить в нём сознание – спящее, когда его душа летала в пространстве. В этот раз я был вознаграждён за свои усилия. Дед меня услышал.

– Экрр… – произнёс он. Это не было набором случайных звуков, он пытался что-то произнести.

– Хочешь встать? – попробовал я угадать. Он оторвал от одеяла свою руку-верёвочку и тут же уронил. Поднятая рука означала «да». Я настолько хорошо изучил все его движения и звуки, что мог бы заменить бездельниц медсестёр.

Некоторые из них совсем обнаглели: обслуживая стариков, болтали по мобильникам. Вызывать одну из этих ленивиц, несмотря на их указ, я не стал. Сам справлюсь.

Я помог деду подняться. Глядя, как он сидит, согнутый в дугу, на краю постели, в больничной сорочке, маленький, весь бело-жёлтенький, я с трудом сдержал слёзы. Дед превратился в скелет. Он почти ничего не ел, клевал, как птенец. Да он и был птенцом – щупленьким и беспомощным. Болезнь изменила не только его облик. Будучи непреклонным и далеко не пугливым, а в молодости лихим, он теперь всего боялся. Постоянно вздрагивал, в каждом входившем в комнату человеке видел насильника, который будет впихивать в него горькие лекарства, переодевать, катать по коридору. Он этого терпеть не мог, вот и сопротивлялся. Покорным он был, только когда за ним ухаживал я, и даже старался изо всех оставшихся силёнок облегчить мне задачу. Сейчас тоже. Желая мне помочь перенести его с кровати в кресло, он повис на моей руке. Где же мой смелый, сильный, непримиримый дед? На моей руке висел невесомый сухонький человечек. Я так хотел опять услышать его ворчанье, которого раньше не выносил! Молчание было намного тяжелее.

В душе я старик – таким себя вижу. Поэтому я страдал вместе с дедом, проживал с ним его старость. Расстраивался оттого, что он не получал того внимания, какое должен был получать. Для медсестёр, посетителей – всех, кто приходил в дом престарелых (с желанием поскорее оттуда удрать), старики были безлики – все на одно лицо. Болезнь и впрямь делала их похожими друг на друга.

По вечерам, когда я возвращался домой, я записывал свои мысли и чувства. Но разговоры с самим собой получались плоховато. Не во всём я признавался, немало оставлял в тени. Недоговорённость тоже роднила меня с дедом. На кой тогда я затеял это повествование? Исповедь имеет смысл, если выворачиваешь себя наизнанку. Поначалу я так и делал: писал о самом сокровенном, о своих фантазиях, желаниях, об Алёне, расправлялся в своём дневнике со всем миром и с самим собой, поверял бумаге постыдное. А потом всё стирал. Боялся, что кто-то прочтёт, как я прочёл мамину записку. На днях я наконец её сжёг. Правды я уже не хотел знать, да и вряд ли бы узнал. Позже я сообразил, что записка была криком о помощи: мать писала, чтобы прочли и остановили её. Теперь же она была настолько поглощена своей работой, что, кажется, обо всём забыла. Она расцвела, повеселела. Это радовало – мне не надо было уже следить за ней, опасаясь, что она что-то с собой сделает. Но и обижало: дед болен, а она увлечена новой жизнью.

Умывать деда, как и кормить, было непросто. Заканчивалась эта процедура морем воды на полу. Сегодня тоже. Когда я, опережая медсестёр, переодевал деда в сухую одежду, одна их них (та самая, с хвостом из косичек) вплыла в комнату с дежурно-сладким: «Как мы себя чувствуем?» Я в их светских играх участия не принимал и резал в ответ: «Плохо себя чувствуем, разве не видите?» Мне было совершенно непонятно, зачем обмениваться пустыми фразами о том, что всё о’кей, если всё далеко не о’кей.

– Почему вы меня не позвали? Я бы всё сделала, – упрекнула она, глядя на умытого, в чистенькой одежде деда. Ей не нравилось, что я выполнял её обязанности, а я был уверен, что, кроме меня, никто не мог бережно с ним обращаться. Из крепкого военного дед превратился в хрупкую, как из фарфора сделанную, фигурку – неосторожно коснёшься, и разобьётся. Тонким в нём было всё: тело, душа, чувства.

Сколько же времени мы потеряли с ним в прошлом! Потратили его на пререкания, вместо того чтобы мирно общаться. По-человечески, без споров мы стали разговаривать, когда он начал слабеть. Я часто задавал себе вопрос: если бы дед выздоровел и окреп, мы бы снова ссорились? И стыдил себя: что значит «если бы»! Он точно выздоровеет. Но в сердце была ледышка – я видел, что это конец.

Медсестра, рассказывая мне какую-то чепуху, налила воды в стакан, поставила на тумбочку. Затем убрала постель деда. Неясно, зачем убрала, – через несколько минут, приняв его жалобное «хм-м-мн-н» за желание поспать, она его туда уложила. Скорей бы уж она оставила нас в покое, толку от неё всё равно никакого! Побыть наедине с дедом редко удавалось. Палата была проходным двором. Шастали взад и вперёд медсёстры и уборщицы, кто-то заглядывал по ошибке. Ленивица эта наконец ушла, но тут же снова раздались шаги. Я обернулся. Это была дедушкина подружка.

– Извините, я кое-что здесь забыла, – пробормотала она, оправдываясь, словно не имела права входить.

– Это ваши? – я протянул ей водительские права.

– Да, спасибо, – она затопталась на месте, поглядывая на деда. Вроде он её узнал. Его взгляд просветлел.

– Садитесь, – я уступил ей кресло.

Она села, сложила руки на коленях и с жалостью уставилась на деда. Я украдкой её рассмотрел. До этого видел всего мельком. Симпатичная, конечно, женщина, раз предана ему, но я, хоть убей, не мог понять, чем она его очаровала. Блёклая, с печально опущенными плечами. Поймав мой взгляд, она робко улыбнулась. Глаза у неё были мягкие, и я вспомнил, как дед сказал в наш вечер откровений, что у его подружки золотое сердце.

– Я собирался к вам зайти забросить права, – произнёс я. Она опять улыбнулась, поблагодарила, спросила, как дед себя чувствует.

– Получше, – преувеличил я. – Он вас ждал.

– Правда? Он уже говорит? – встрепенулась она.

– Нет, пока не говорит, но я знаю, что он вас ждал.

– Вы думаете, он всё понимает?

– Уверен, что понимает.

По-моему, она не поверила. Смотреть на меня она избегала, не отрывала глаз от деда. О чём с ней беседовать, я не знал. Все вопросы, которые собирался задать, казались в эту минуту неуместными. Я решил дать им возможность побыть вдвоём. Так я и не узнал, как давно они знакомы, есть ли у неё дети, каков дед в её присутствии. Прикрывая за собой дверь, я не удержался и, оставив щель, прислушался. Любопытно было, что она скажет. Но в палате стояла тишина. Доносилось только поскрипыванье кресла, в котором она сидела. Наверное, она встала и подошла к кровати. Я так и видел, как она берёт тоненькую руку деда, поглаживает её…

– Ай-яй-яй, – раздалось сзади. Вздрогнув от неожиданности, я обернулся. Передо мной стоял, опираясь на палку, старик. Весь в клетчатом и такой узенький, что вполне мог бы пролезть в дверную щель, к которой я приложил ухо.

– Нехорошо, молодой человек, подслушивать, – пожурил он меня и, стуча палкой, по полу, медленно зашагал по коридору. Кто он такой, я не понял. Пациент или родственник пациента? Кем бы он ни был, он был счастливчиком: мог сам передвигаться, говорить, а не издавать бессвязные звуки. Ужас как обидно за деда. Почему ему, бедняге, так не повезло? Дед говорил в тот последний вечер, что получаешь ту старость, какую сам себе уготовил. Не прав он. Разве он это заслужил? Нет!

Я спустился на первый этаж, где столкнулся с той же медсестрой. Она болтала с кем-то по сотовому. Будь моя воля, я бы запретил мобильники в этом месте. Неуважение к больным людям. Она равнодушно бросила мне «До завтра!» и снова прилипла губами к трубке.

Выйдя на улицу, я сразу окунулся в иную жизнь. За дверью позади меня было прошлое, а впереди – будущее. Стало грустно, но одновременно легко, оттого что стою на тротуаре, печёт солнце (жуть какое сильное даже ближе к вечеру), заливаются птицы, гудит город. Как же мне хотелось втащить деда в этот мир, звуки, запахи, оттенки которого я особенно остро ощущал, когда выходил из дома престарелых. Всё, к чему я привык, что принимал как должное и уже не видел в этом радости, становилось дорогим, как только я покидал деда и попадал на улицу. Вот как этот гигантский воздушный шар в форме гориллы.

Зазывая покупателей, горилла шевелила лапами перед входом в магазин автозапчастей. Смешная и нелепая, она махала мне вслед, пока мой джип не повернул за угол. Она меня развеселила, а потом я о ней забыл – опять навалились мрачные мысли и предчувствия.

Когда я вошёл в дом, отец стоял в холле. Одетый с иголочки, гладко выбритый. «На свиданку намылился», – усмехнулся я про себя. Наивная мама. Ничего не подозревая, она порхала по дому. Слепая или притворяется, что всё в порядке?

– Привет! – поздоровался я и прошёл мимо.

– Ты навещал дедушку? – окликнула мать. Что за вопрос! Она же знает, что я туда хожу каждый день.

– Да, – коротко ответил я и двинулся к лестнице.

– Как он? – спросил отец.

– Пойди к нему и узнаешь.

– Я к нему и иду, – холодно произнёс он, проглотив мою дерзость. В последнее время он пропускал все мои грубости. От этого (признаюсь!) я распоясался. Видя, что он по каким-то причинам отступил, я дерзил всё больше и больше.

Отец ушёл, а я вместе с псом поднялся к себе.

– Я Ваню покормила! – крикнула мне вслед мать.

– Спасибо, – буркнул я, досадуя на неё. Ей нагло изменяют, а она ведёт себя так, словно всё прекрасно и у нас идеальная семья.

Я включил компьютер. Пока он загружался, Ваня вертелся юлой, играя со своим хвостом, а я смотрел в окно. Океан был удивительно красивым в этот час. Золотистый, весь в бликах, будто плавало в нём множество упавших в него солнц. Пролетел знакомый ястреб. За ним с визгом гналась мелкая птичка. Не обращая на неё внимания, он уселся на своё любимое место – электрический столб. Птичка покрутилась, покричала, клюнула его в спину и, рассмешив меня, убралась восвояси. Расскажу деду, повеселю его. Я верил, что истории наподобие этой помогут вытащить его из того мира, куда он уходил. Надо ещё принести ему диск, дать послушать музыку. Хотя бы моих любимых рэперов. Дед их терпеть не мог. «Песни для уголовников!» – критиковал он. Я надеялся, что диск пробудит в нём эмоции. Раньше, когда он сердился, он оживал. Пусть ворчит, ругается, лишь бы не молчал.

Компьютер наконец загрузился. Я проверил почту. От Ноля ничего не было. По нашей с ним переписке я скучал. Хотя я знал, что это была Алёна, я по-прежнему не мог соединить их в сознании в одного человека. Пока я смотрел на пустой экран, в ящике появилось письмо. Это был ответ из редакции, куда я послал свою статью. Я с трепетом открыл.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.