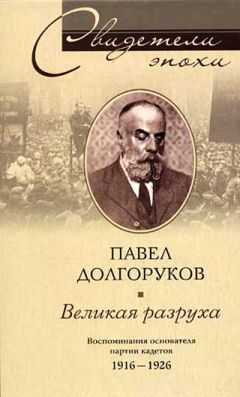

Автор книги: Павел Долгоруков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)

Глава 7

Ростов – Новороссийск. 1919—1920 годы

В Ростове я сначала пользовался гостеприимством В.Ф. Зеелера, а потом тоже двух сочленов по партии. Жизнь большого города, театры, рестораны, бега, спекуляция – все в Ростове в большем размере, чем в Екатеринодаре. Деятельность наша была приблизительно той же, но ростовский период оставил у меня худшее воспоминание. Во-первых, сам город интернациональный, с претензией на роскошь, с безвкусием домов на главных улицах, а во-вторых – под конец – период отступления, разложения Добрармии и эвакуации города. Прилегающая Нахичевань, с домиками, утопающими в зелени, симпатичнее.

Та же масса заседаний партийных, Национального центра, тот же неутомимый М.М. Федоров, бегающий целыми днями по городу. Но Деникин со своим штабом поселился, и хорошо сделал, в тихом Таганроге, поодаль от правительственного аппарата. Я продолжал писать в «Свободной речи», организовывать собрания и читать на них доклады. В Ростове несколько раз выступал в болыпевизирующих железнодорожных мастерских, в Новочеркасске, Таганроге (с Тырковой и Рыссом).

Когда было получено известие о расстреле в Москве наших друзей Н.Н. Щепкина, Астровых, Алферовых и других, за их работу в секретном отделе Национального центра, мы устроили в их память торжественное собрание в городской думе.

Велика была наша печаль об утрате наших товарищей. Но теперь, рассуждая хладнокровно, можно ли среди массы невинных жертв большевиков винить их особенно за это убийство? Думаю, что настолько же, насколько в убийстве белых борцов на фронте, насколько вообще убийство в войне допустимо. Мы не знаем подробностей дела, кажется, некоторые пострадали и невинно. Но некоторые пострадали за передачу неприятелю (с точки зрения большевиков) сведений и за помощь ему, что карается как шпионаж во всех войнах. Оплакивая доблестную смерть наших товарищей на внутреннем фронте, мы должны смотреть на их смерть, как и на расстрел Червен-Водали в Сибири, так же, как военные смотрят на естественную смерть своих товарищей в бою. Особенно в гражданской войне – гражданская доблесть не должна уступать воинской доблести.

Когда Харьков был взят, там захватили и гастролировавшую труппу Московского Художественного театра (Книппер, Качалов, Германова и др.). Приятно было вспомнить Москву и повидать моих театральных друзей, приехавших в Ростов на гастроли.

«Гастролировали» у нас и приехавшие вместе Крамарж и В.А. Маклаков (посол Временного правительства в Париже). Вечно бодрый, энергичный Крамарж, верный друг России, заслуженный борец за чешскую независимость, ободрял нас в нашей борьбе одним своим видом, своим прошлым, свидетельствуя, что у нас есть истинные друзья в Европе. Маклаков приезжал выяснить положение дел, которое было неопределенно и неясно на расстоянии, чтобы во всеоружии знания дела освещать его французам и истолковывать им наши чаяния. Уже тогда началась усиленная критика Белого движения среди русских же в эмиграции и искажение его подлинного лица.

Да и в значительной уже части занятой Добрармией России (Украина, Одесса, Харьков) требовалось объединение лозунгов и целей, и потому, как это ни было трудно, мы решили созвать в начале ноября кадетское совещание в Харькове. В это время мы были полны надежд, отряд Май-Маевского достиг Орловской губернии, все были уверены в скором достижении Москвы.

Из Ростова со мной поехали Степанов, Тыркова, Новгородцев и некоторые другие кадеты. Съехалось довольно много народу, были представители Киева, Екатеринослава, Одессы. Энергично работал Н.В. Тесленко, которого мы нашли в Харькове. Новгородцев сильно заболел, мы очень опасались за его жизнь и его с трудом потом эвакуировали перед самым падением Харькова. Написанный им тактический доклад прочли на совещании без него. О харьковских впечатлениях я говорю следующее в № 250 «Свободной речи».

Харьковские впечатления«При современных условиях наше кадетское совещание, разумеется, не могло быть многолюдным. Тем не менее совещание прошло очень живо и было очень плодотворно. Впервые после годичного пребывания в казачьих областях и после екатеринодарских конференций мы имели возможность собраться в центре России и возобновить личный обмен мнениями с нашими товарищами из малороссийских и великорусских губерний. При неизбежности различия мнений, после горячих прений столковывались и находили общий язык в резолюциях. Таким образом, харьковское совещание послужит, несомненно, к вящему сплочению партии на нашей национально-государственной платформе, основы которой были вывезены в прошлом году из Москвы и получили свое развитие и формулировку в Екатеринодаре. Правда, и ранее при нашей оторванности мы убеждались в том, что наша линия приемлется партией. Наши сибирские и кавказские товарищи намечали аналогичную линию совершенно независимо от нас, а Одесский, Киевский и Крымский комитеты партии потом единодушно присоединились к нашим резолюциям. Но личное обсуждение и выработка платформы с вышедшими из-под большевистского гнета товарищами еще более сплотит партию.

При нас приехал генерал Бриггс, которого харьковцы чествовали парадным спектаклем и роскошным банкетом, на котором Бриггс пред своими обильно покушавшими и еще обильнее выпившими хозяевами сказал речь о настроении тыла. Генерал Бриггс, наверно, в своей речи не говорил о «генерале Харькове», как Ллойд Джордж.

Не знаю, какое это произвело на них впечатление, но на постороннего и трезвого человека чтение в газетах речи английского генерала с откровенными, но справедливыми упреками не могло не произвести удручающего впечатления.

Генерал Бриггс сказал, что с пассивным, спекулирующим тылом и с еврейскими погромами в тылу немыслимо воевать и что если тыл не изменится, то ничего нам не поможет и нам придется искать помощи только у Господа Бога.

От таких истинных друзей России и столько для нее поработавших во время своего пребывания при Ставке главнокомандующего, как генералы Бриггс, Пуль и Киз, мы должны, не обижаясь, выслушивать хотя жестокую, но, несомненно, доброжелательную критику.

Я не пошел на банкет и считаю такого рода прием гостей в настоящее время совершенно неподходящим. А если бы я был и мне пришлось бы держать речь, то вместе с глубокой признательностью за помощь друзей, которые познаются в несчастье, в ответ на дружественные упреки я, признав их справедливость, тоже по-дружески позволил бы себе высказать надежду и уверенность, что политика Англии на Кавказе, в Средней Азии и Лифляндии будет впредь более согласована с рыцарской их помощью генералу Деникину в воссоздании им единой России. Кроме банкета, был еще и парадный спектакль, на котором английским генералам сделали овацию.

В Харькове при нас была настоящая зима, более десяти градусов мороза с ветром. С фронта, нуждающегося в теплой одежде, привозится много больных. Уже в начале августа я опубликовал в «Свободной речи» воззвание о снабжении теплой одеждой армии. Номер газеты попал к госпоже Третьяковой в Париже, она образовала там дамский кружок, который прислал мне большой транспорт фуфаек и теплого белья. Но вещи где-то в пути затерялись, и я их так и не получил.

Стали приходить известия об оставлении нами Курска. Между тем внешний вид Харькова производит впечатление глубокого тыла. Более десяти кабаре различных наименований: «Кривой Джин», «Веселая канарейка» и т. п. В этом отношении «передовой» Харьков перещеголял «спекулирующий» тыловой Ростов.

Я устроил публичное собрание на тему: «Подвиг фронта и задачи тыла». Выступали с докладами выдающиеся ораторы из известных публицистов и членов Государственной думы. Немногочисленная публика сидела в шубах в неотопленной зале городской думы и плохо согревалась пламенными призывами подпереть фронт.

Когда мы шли с собрания, многочисленные кабаре блистали электрическими вывесками. В них, вероятно, было тепло и многолюдно…

Во время войны, особенно когда немцы наступали на Париж, он как бы слился с фронтом. На улице не мог показаться здоровый молодой человек, чтобы его не освистали и не осмеяли. Все автомобили были посланы на фронт. Все увеселения закрыты. Все население сосредоточенно работало над защитой страны и самозащитой.

Погруженный в мрак Париж в сосредоточенном напряжении как бы замер.

Харьков – последний большой тыловой центр на пути в Москву; он аванпост Москвы. Как Париж участвовал в охране Франции, так и Харькову предстоит огромная роль в последней схватке с большевиками.

Будут ли харьковцы на высоте положения?

Харькову суждено быть для Добрармии маленьким Парижем.

Но не соперничеством числом кабаков с Парижем мирного времени это достигается».

Приезжал со мной из Ростова в Харьков и бывший раввин Шнеерзон, организаторские способности которого по продовольствию я оценил в Рязани. Мы с ним устроили большое совещание с представительством города, земства, всех железных дорог, банков, коопераций, купечества и прочих для выработки мер снабжения тыла. Последовавшая вскоре эвакуация Харькова не дала возможности развить деятельность выбранного на этом совещании органа. Потом Шнеерзон представил от себя министру продовольствия С.Н. Маслову широкий проект снабжения армии и населения, но на этом проекте последовала резолюция Деникина: «никаких Шнеерзонов». По существу, проект мог вызвать возражения, ибо по обстоятельствам времени размах его был слишком широк.

В конце ноября кадетская газета «Свободная речь» отпраздновала скромно свой юбилей. Основанная в прошлом году в Екатеринодаре К.Н. Соколовым, потом она перешла к петроградскому молодому кадету Б.Е. Малютину, очень милому, серьезному человеку. Он был замечательный шахматист и дал в Екатеринодаре сеанс одновременной игры вслепую с двадцатью партнерами, которых и обыграл почти всех. Я в газете поместил около тридцати статей. Кроме того, я поместил несколько статей в «Приазовском крае», в харьковской и симферопольской газетах, а также через Руспресс циркулярно в нескольких провинциальных газетах. У меня сохранилось несколько номеров «Свободной речи», которая в последнее время в Ростове издавалась иногда на серой, иногда на коричневой бумаге, иногда чуть не на картоне.

В Ростове же возникла более правая, национальная «Великая Россия», издаваемая Н.Н. Львовым, Чебышевым и Шульгиным. Близкое участие принимал в ней приехавший в Ростов Струве. Впоследствии газета была перенесена в Севастополь.

В «Приазовском крае» мне пришлось полемизировать с моим большим другом Н.Н. Львовым, который нашел уместным в «Великой России» напасть на прежние прегрешения К.-д. партии, на партийность вообще, призывая к стойкой политике.

Я ему в статье «А судьи кто?» возразил, что не ему, побывавшему в трех партиях, между прочим и в кадетской, и нигде не ужившемуся, ставшему «диким», учить стойкости, а что кликушество патриотов-индивидуалистов создает обыкновенно более вредную и нетерпимую, чем партия, кружковщину; я доказывал ему, что партия наша, в общем, в эти тяжелые годы была именно в своем целом на национальной высоте, организуя и призывая к надпартийному объединению и поддерживая армию. И почему он напал именно на кадетов и, между прочим, за их действия в Одессе, когда в той же Одессе более правые организации и его друзья наделали гораздо более ошибок и шли на компромиссы до ставки на Петлюру включительно. На это он мне возразил в «Великой России», причем, насколько помню, самым сильным его возражением-предостережением было то, что я наживу себе геморрой, сидя в К.-д. партии. Ему, не нашедшему для возражения фактических аргументов в прошлом, пришлось прибегнуть к такого рода физиологическому прогнозу!

Как я уже говорил по поводу харьковского совещания, мы твердо установили нашу национальную, надпартийную работу, поддерживающую диктатуру и армию, закрепив партийную тактику на всем юге России, во всех партийных организованных группах, до Харькова, Киева и Одессы включительно, вполне согласную с тактикой наших кавказских и сибирских товарищей, а также и московских, судя по письму Щепкина. Признание диктатуры и призыв к широкому единению как налево, так и направо (именно это последнее) стало волновать некоторых наших товарищей, оторванных от русской действительности, не работающих при армии, живущих за границей.

Я получил два длинных письма от Петрункевича и Винавера, живших на даче последнего в Cap d'Aill близ Ниццы, в которых они нас упрекают в том, что мы изменяем программе и духу партии и не бережем завоеваний революции. Я им ответил тоже большими письмами, обстоятельно доказывая фактически, что мы отнюдь не изменили партии и партийным конференциям в Москве и Екатеринодаре, а что слушать о «завоеваниях революции» нам здесь дико, что известные завоевания, несомненно, останутся в восстановленной России, но что в отчаянной борьбе, в мертвой схватке, при которой мы присутствуем и в которой посильно принимаем участие, – не время и не место говорить и заботиться о «завоеваниях революции».

И действительно, горит дом, гибнет наше имущество в нем и даже наши дети и близкие, а мы, владельцы и квартиранты дома, не делаем все возможное, чтобы спасти от огня людей и достояние наше, помогая и подчиняясь брандмейстеру, будь он даже бурбон, а стоим и утешаем себя, что пожар истребит клопов и крыс дома, видя в этом завоевание огня. А ведь ни Деникин, ни Врангель не бурбоны, а «завоевания революции», когда самые стены нашего дома – Родины – рушатся и от него грозит остаться одно пепелище – сравнительно не большая радость, чем гибель клопов и крыс в огне.

Кстати, почти так же уместны при этом и разговоры о будущем государственном строе. Когда самые стены дома готовы рухнуть в огне, два совладельца дома, вместо дружной работы по спасению близких и имущества, ожесточенно (?) спорят, в каком стиле они возобновят дом: в стиле ампир (Марков) или в стиле модерн (Милюков).

Как младенцы, лишенные еще зрительной перспективы, одинаково простирают руки к близким и отдаленным предметам, так и плешивые уже подчас младенцы, лишенные политической перспективы, хватаются и за ближайшие и за отдаленные задачи, ссорятся из-за них, а потому ничего не ухватывают, упуская ближайшую задачу…

Когда мы еще были в Харькове, был отдан большевикам Курск. Потом пал и Харьков. Волна откатывалась. Ноябрь и декабрь в Ростове были мрачны. Армия обнаруживала признаки разложения; вожжи как бы выпадали из рук Деникина. Была ли им сделана коренная стратегическая ошибка – занятие Малороссии и быстрое продвижение на Москву зимой плохо одетой и снабженной армии? Было два мнения: одни были за этот план, а другие, в том числе Врангель, за ограниченное продвижение на запад и за направление не на Москву, а из Царицына на Самару, на соединение с Колчаком. Когда продвижение на Москву рухнуло, большинство стало обвинять Деникина в стратегической ошибке. Горе побежденным, победителя не судят. А если бы не удался рейд к Колчаку, который, в свою очередь, был отброшен? Тогда у большинства Деникин был бы виноват в том, что увлекся далеким Колчаком и побоялся один идти на Москву. Два таких стратега, как я и Новгородцев, спорили между собой; он был за московский план (не было ли кроме нашего общего стремления еще субъективное его стремление к семье), я за самарский.

Тиф страшно развивался, унося многочисленные жертвы. Лазареты Ростова и Нахичевани были переполнены.

С начала декабря начали говорить об эвакуации Ростова, о переезде вновь в Екатеринодар, в Новороссийск, а с середины декабря через Ростов на мост через Дон потянулись воинские обозы, а затем и войска и гражданское население. Не хватало вагонов и особенно паровозов, между Ростовом и Батайском образовывалась постоянно пробка. На мосту для конных и пеших в двадцатых числах декабря творилось что-то невообразимое. Чины некоторых управлений принуждены были дойти до Батайска пешком. Магазины стали закрываться, а город стал плохо освещаться, и некоторые улицы тонули в темноте.

Проходящие войска являли признаки разложения. А что хуже вооруженных людей, не связанных дисциплиной? Офицеры усталые, озлобленные, зачастую нетрезвые. Я на себе испытал прелесть такого настроения. В трамвае два таких выпивших офицера придрались ко мне как-то вечером за то, что я не уступил места одному из них, раненному, хотя никаких признаков ранения не было, и он потом ходил за мной полчаса. Слезаю на Таганрогском проспекте, они за мной. Сворачиваю в темный переулок – они тоже. Начинают меня ругать большевиком, издеваться, не позволяют курить, угрожают револьверами. Я стараюсь объясниться – не дают, все время размахивая в пустынном, темном переулке револьверами. Наконец один из них говорит: «Ведем его в комендатуру, там с ним скоро расправятся!» Я обрадовался. Но потом, когда, пересекая Садовую, они встретили товарищей, которые урезонили их: «Охота возиться со стариком!» – и уж я стал настаивать, чтобы идти к коменданту, они, еще раз обругав меня, удалились.

Дня за два до Рождества на главной улице – Садовой и на других улицах появились на деревьях, окаймляющих улицу, повешенные. Раз мы с Новгородцевым около вокзала натолкнулись на толпу, окружающую только что вздернутого на дерево человека. Спрашиваю кого-то: за что? «Говорят, за спекуляцию; дорого продавал офицерам». Вероятно, это был уличный разносчик. Был ли тут же самочинно организован летучий военный суд? Был ли вообще суд? Если вешались по суду, то почему трупы висели по всему городу? Не было ли иногда это результатом обиды за высокие цены или за отказ дать даром или просто результатом беспричинной придирки, как со мной в трамвае? Усталые, может быть голодные, пьяные, озлобленные на тыл люди, может быть недавно проявлявшие геройские подвиги на фронте, теперь были часто отвратительны.

Творились ли зверства в Добрармии? Конечно да. Трудно, почти невозможно облагородить и регулярную войну, и так называемые правила войны редко соблюдаются. Тем труднее облагородить гражданско-партизанскую, худшую из войн. Наряду с геройством развращение, особенно юношества, огромное. Я сам слышал, как юный доброволец, почти мальчик, товарищ моего племянника, рассказывал, как они приканчивали шашками раненых большевиков: «Вжи, вжи, раздавалось только». Может быть, это было так, а может быть, он только хвастался, но и хвастовство это было отвратительно.

Я описываю это ужасное явление только в Добрармии, потому что повествую только о мною лично виденном. Превосходили ли зверства большевиков количественно и качественно? Не знаю. По слухам и анкетам с нашей стороны – да. Но на войне всегда преувеличиваются злодеяния противника, и у большевиков белый террор изображался куда ужаснее красного. И вот мне кажется, что разница заключается именно в том, что при несомненном наличии неизбежных при гражданской войне зверств, особенно в период разложения армии, в Добрармии не было террора как системы, и неизбежное зло преследовалось высшим командованием, тогда как у большевиков, судя по тому, что я видел еще в Петрограде и Москве, террор возводится в систему, на ней зиждется большевистская власть, которая даже в декретах отдает должное революционному подъему своих адептов, красы и гордости революции.

Нужна ли была гражданская война со всеми этими зверствами?

Если мы считаем большевизм злом, разрушающим нашу Родину, то должны были сделать все, не смущаясь даже ужасами гражданской войны, чтобы вырвать ее из этого зла, и – увы! – не приходится при современном состоянии государственности и человечества смущаться зверствами войны, как с неизбежным пока злом, каковым является всякая война. И, описывая нелицеприятно отрицательные явления, до зверств включительно, от которых сам чуть не пострадал, я в то же время преклоняюсь перед подвигом солдат и офицеров Добрармии, в ее легендарной, неравной борьбе. Перед отъездом я несколько раз посетил в переполненном госпитале лежавшего в тифе в полусознательном состоянии редактора «Свободной речи» Малютина, которого эвакуировать уже было невозможно. Он меня иногда узнавал и с мольбой смотрел на меня. Язык в пересохшем рту заплетался. Наверно, он скоро умер, а попасть живым к большевикам для него – та же смерть. По-моему, его ближайшие сотрудники по газете неважно с ним поступили и боялись даже его навещать в больнице. Все, что я мог сделать, – это передать его на попечение двух близживущих барышень, переболевших тифом, остающихся в Ростове.

С трудом 23-го утром, перевезя свой беженский скарб в теплушку поезда, стоявшего на бесконечных путях между вокзалом и Доном, я наконец в нее втиснулся.

К нашему теплушечному поезду были прицеплены два частных слабосильных локомобиля, с какого-то частного подъездного пути, но мы простояли на путях еще сутки, вследствие пробки от затора поездов и восстановления только одного пути на поврежденном в прошлом году мосту. Все поезда спешили отойти, чтобы не застрять в заторе, но Батайск и следующие перегруженные станции плохо принимали. Много поездов так и не могли вовремя, до прихода большевиков, отправиться. Постоянно ходили на вокзал упрашивать пустить нас. Наконец, в сочельник утром мы двинулись. До Новороссийска мы ехали восемь-девять дней. В Батайске, откуда виден Ростов, мы простояли полтора суток, в Екатеринодаре и на Тоннельной сутки.

Опять теплушечная жизнь. Публика чистая, но присутствие дам стеснительно. Едут некоторые министерства, Новгородцев, Федоров, Фенин (министр торговли) и др. По шоссе тянутся непрерывно войска и обыватели в экипажах и пешие. В Батайске, где стоит поезд Деникина и штабной поезд, мы встречаем Рождество. В батайской станице разыскиваем провизию, которую приносим в общий котел вагона. Мне посчастливилось: жена дьякона пожалела меня и дешево отпустила обильную провизию ради праздника. Помню, как на одной из бесконечных стоянок, в поле перед закрытым семафором П. И. Новгородцев поджаривал близ пути на углях костра ветчину. Под Новый год мы в нашей теплушке устроили вечер, на котором Гуревич, талантливый импровизатор, читал звучные стихи на задаваемые темы. Я, как импресарио, водил его и в другие теплушки к знакомым, где он тоже имел большой успех и нас радушно угощали. Разумеется, по большей части разговор в поезде вертелся вокруг создавшегося положения, возникали споры. Говорят, что бедного М.М. Федорова какой-то компаньон по теплушке упрекал во всех бедствиях: «Заседали, заседали; говорили, говорили всю жизнь, ну и договорились!» В Екатеринодаре я успел посетить нескольких новых моих приятелей. Грустно было это посещение Екатеринодара при настоящих обстоятельствах. В нашем поезде от тифа умерло всего лишь два человека, в других поездах смертей было более. Наконец, в самом начале января мы добрались до Новороссийска.

В Новороссийске пришлось пробыть всего три с половиной месяца. Если пребывание в Ростове оставило во мне тяжелое впечатление, то еще худшее впечатление оставил Новороссийск.

В день приезда, как почти и во все время нашего пребывания, дул знаменитый норд-ост. Была метель. Оставив вещи в теплушке, утром я поехал в далекий от вокзала переполненный город искать пристанища. Весь день я ничего не нашел и, усталый, холодный, намеревался уже устроиться в ночлежке, в которой, вероятно, кишели носители тифа – вши, как уже под вечер, к счастью, встретил графа Д.А. Олсуфьева, который во второй раз оказал мне большую услугу, приютив меня на диване в своей маленькой комнате на краю города, где я и прожил все время. Комната плохо отапливалась, и на окне у моего изголовья, когда свирепствовал норд-ост, замерзали чернила. На полу у нас ночевал единственный уцелевший после обеих войн сын Н.Н. Львова, да и он сам зачастую ночевал рядом с сыном. Под вечер почти каждый день приходили он и Е.Н. Трубецкой до своего заболевания играть в шахматы.

Те же собрания кадетские (редкие – местный К.-д. комитет не деятельный), Национального центра, публичные собрания в театре, статьи в «Свободной речи», возобновленной Соколовым после упразднения Освага…

Сосредоточие общественной деятельности (Красный Крест и проч.) было в Думе. Столовались мы в дешевой столовой Союза городов. Переполненный город плохо вмещал все прибывавшую публику. Ею были переполнены целые поезда, а также и вокзал, где на полу спали вповалку. Союзные базы обосновались в Стандарте, по ту сторону бухты.

Хорошо разместились англичане в помещениях заграничного типа поселка при цементном заводе. Здесь же они приютили и кормили некоторое количество беженцев с черноморского побережья. В Новороссийске же расположилась большая часть правительственных и военных учреждений с генералом Лукомским во главе. Деникин жил в своем поезде на станциях от Батайска до Екатеринодара.

В это время и познакомился с генералом Врангелем, проживавшим в вагоне с генералом Шатиловым. Он разошелся с Деникиным, должен был покинуть фронт, где у него было столько блестящих дел, и теперь выжидал решения своей участи. Через некоторое время он уехал в Константинополь. Я пришел спросить его мнения по поводу возникшего тогда в Новороссийске проекта формирования добровольных дружин для гарнизонной службы и пополнения частей. Врангель отнесся к проекту отрицательно. Из Константинополя он написал Деникину письмо с резкой критикой всей его стратегии. Даже если бы Врангель по существу был и прав во многом, что вполне допускаю, то, во всяком случае, с точки зрения воинской дисциплины он был не прав, в это трудное время подрывая авторитет Деникина, так как это письмо широко распространялось в копиях. Аналогично поступил бы Деникин, если бы после взятия Перекопа в Севастополе распространялось его письмо с критикой защиты Перекопского перешейка.

Дул норд-ост. Косил тиф.

Скосил он и буйного Пуришкевича, на похоронах которого было много народу. Уже в конце февраля, перед эвакуацией, умер от тифа и князь Е.Н. Трубецкой. Грустно было его отпевание: простой, дощатый гроб, почти пустая церковь.

В начале февраля Деникину пришлось реорганизовать правительство, чтобы в этот критический момент привлечь симпатии и энергичное содействие казачества, с политическими лидерами которых он все время воевал. Ставка на господ Агеевых и Тимошенко, представителей «революционной демократии», была последней, отчаянной ставкой. Министерство, задачей которого было поддержать фронт, было коалиционное. В него под председательством донца Мельникова вошли кадеты – Бернацкий (финансы) и Зеелер (внутренних дел), кажется, остальные были казаки (Агеев – министр труда, Харламов, Сушков и др.). Министром иностранных дел был назначен вызванный из Батума генерал Баратов.

По состоявшемуся соглашению единоличная власть Деникина сильно умалялась и создался какой-то федеративно-парламентарный строй. Члены Центрального комитета К.-д. партии вынесли резолюцию о поддержке этого правительства как совершившегося факта, не входя в критику его политической физиономии и личного состава. Подчиняясь настоянию Национального центра, Бернацкий вступил в министерство против своей воли, за что ему от Национального центра был поднесен горячий адрес. Вот что я писал в номере «Свободной речи» от 13 февраля.

«Россия представляет теперь из себя клокочущее море; русская государственность – утлое судно, потерпевшее аварию. Это судно, в последнее время с креном налево, борется с волнами. И если нам и не суждено быть в командном составе этого судна, мы должны работать в кочегарном отделении, должны спуститься в трюм, выкачивать воду и заклепывать пробоины, чтобы не дать погибнуть судну.

И тем более мы имеем основание надеяться доплыть до желанного берега, что руль не выпускает из рук испытанный кормчий, привыкший к непогодам. Корабль и с креном может дойти до берега. Придать же более устойчивое положение кораблю можно и в море, если ослабнет буря, или причалив к берегу и введя корабль в сухой док. Ослабнет ли бушующая в России буря при завоевании Харькова, Курска, или придется Москве сыграть роль сухого дока?

От скептиков я слышал и такую фразу: «Офицерство умирало за Россию, но оно не пойдет умирать за Агеева и Макаренко, за казачью республику». Я лучшего мнения о геройском нашем офицерстве. Конечно, среди них есть малодушные, усталые, тыловики и поддавшиеся развалу и разложению.

Лишь у таковых может возникнуть подобная извращенная мысль. Огромное же большинство офицеров поймет, что оно и теперь умирает не за Макаренко и Агеева, а за ту же Россию, как оно умирало за Россию и прежде, а не за Драгомирова или Лукомского, да, в конце концов, и не за Деникина или Колчака. Но Деникин сам всегда готов отдать свою жизнь за Россию, и офицеры это отлично знают, а потому у здорового офицерства никогда такого сомнения не возникнет».

И так все для попытки удержания фронта и ради этого – примирение и с личным составом правительственной власти, и с ее нелепой конструкцией. Мы все делали, чтобы подкрепить Деникина, из ослабевших рук которого вываливались вожжи.

Потому же я не подписал ходатайство, инициатором которого был, кажется, приехавший тогда Струве, подписанное многими моими друзьями, обращенное к Деникину, с просьбой назначить Врангеля командующим войсками в Крыму, которому предстояло сыграть роль последнего пристанища белых сил, если Кубани и Новороссийску суждено было пасть. Пока Деникин был главнокомандующим, я не считал правильным гражданским лицам вмешиваться в дела командования, а потому, хотя по существу я разделял точку зрения Струве, я отказался подписать это ходатайство.

В феврале в Новороссийск все прибывала военная и гражданская публика, и в то же время началась эвакуационная лихорадка, причем ею обуревались и молодые и одиночки. И на собраниях и в газете я горячо восстал против этой паники тыла, которая не могла не отразиться и на фронте. Вот что я, между прочим, писал («Свободная речь» от 6 февраля).

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.