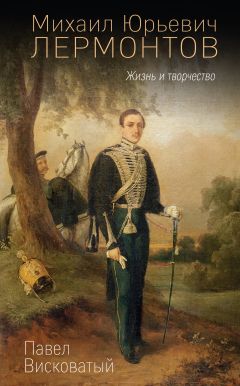

Текст книги "Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество"

Автор книги: Павел Висковатый

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Лермонтов, ставший студентом Московского университета одновременно с упомянутыми людьми, по-видимому, не был членом какого-либо из названных кружков, но общность интересов связывала его с ними. В первое время пребывания в университете Лермонтов чуждался товарищей. Предыдущая жизнь его и трагическая история между отцом и бабушкой, разыгравшаяся как раз перед поступлением его в университет, определенно должны были дать мыслям восприимчивого молодого человека серьезное, мрачное направление. Он, естественно, ушел в себя, и шумное веселье товарищеской жизни в аудиториях не могло прельстить его. К тому же ребяческие выходки студентов, о которых говорено было выше, должны были тяжело действовать на серьезный, сосредоточенный дух поэта, привыкшего уходить от жизни в поэтический мир фантазии или в творения серьезных писателей. Шестнадцатилетний юноша, достаточно переживший, передумавший и перечувствовавший, сознавал себя более зрелым против товарищей, которых он видел в коллективной массе. Сойтись ближе с некоторыми отдельными лицами он не имел пока ни времени, ни желания, вследствие все той же причины внутреннего нравственного страдания. Появление в аудитории этого мрачного, необщительного лица поразило товарищей. Вистенгоф передает весьма характерный рассказ о том, как держал себя Лермонтов в первое время пребывания в университете и какое он производил впечатление на студентов.

«Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории между всеми нами один только человек как-то рельефно отличался от других; он заставил нас обратить на себя особенное внимание. Этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от нас, даже и садился он постоянно на одном месте, всегда отдельно, в углу аудитории, у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряженным, сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора. Даже шум, происходивший при перемене часов, не производил на него никакого впечатления. Он был небольшого роста, некрасиво сложен, смугл лицом, имел темные, приглаженные на голове и висках волосы и пронзительные темно-карие (скорее серые) большие глаза, презрительно глядевшие на все окружающее. Вся фигура этого человека возбуждала интерес и внимание, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилия его – Лермонтов. Прошло около двух месяцев, а он неизменно оставался с нами в тех же неприступных отношениях. Студенты не выдержали. Такое обособленное исключительное поведение одного из среды нашей возбуждало толки. Одних подстрекало любопытство или даже сердило, некоторых обижало. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую затаенные его мысли, и заставить высказаться.

Однажды студенты, близко ко мне стоявшие, считая меня за более смелого, обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение. «Вы подойдите, Вистенгоф, к Лермонтову и спросите его, какую это он читает книгу с таким постоянным, напряженным вниманием? Это предлог для разговора самый основательный», – сказал мне студент Красов, кивая головой в тот угол, где сидел Лермонтов. Умные и серьезные студенты Ефремов и Станкевич одобрили совет этот. Недолго думая, я отправился. «Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее. Нельзя ли ею поделиться и с нами?» – обратился я к нему, не без некоторого волнения, подойдя к его одинокой скамейке. Мельком взглянув в книгу, я успел только распознать, что она была английская. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии сверкнули его глаза; трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий, неприветливый взгляд. «Для чего это вам хочется знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю вашему любопытству. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать, потому что вы не поймете тут ничего, если я даже и сообщу вам содержание ее», – ответил он мне резко, приняв прежнюю свою позу и продолжая опять читать. Как бы ужаленный, бросился я от него».

Лекции осенью 1830 года длились, впрочем, недолго – были они прерваны холерой, которая шла с севера капризно, скачками, то останавливаясь, то внезапно со страшной свирепостью разыгрываясь на новом месте. Она, казалось, обходила Москву, и многие спешили в столицу, ища в ней убежища. Впрочем, даже когда холера показалась в городе, помещики соседних деревень все же спешили туда, может быть, следуя пословице, что «на людях и смерть красна»[84]84

См. Записки Хвостовой, стр. 88 и 98. – Герцен, «Былое и думы», гл. VI. – Истор. Моск. Унив., стр. 555. – Записки Вистенгофа.

[Закрыть].

Внезапно разнеслась весть, что холера – в Москве. Утром студент патологического отделения почувствовал себя дурно на лекции. На другой день он умер. За ним смерть сразила других. Было приказано закрыть университет. Студенты всех отделений собрались на большой университетский двор. Что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны и особенно одушевлены; многие думали о родных, о друзьях. Простились с казеннокоштными, которых отделили карантинными мерами, осудя на безотлучное пребывание в казенном здании, и разбрелись небольшими кучками по домам. Арсеньева с Лермонтовым оставалась в Москве. Мрачные слухи, часто преувеличенные, часто страшные в своей правдивости, тревожили умы. Чернь волновалась и в разных местах России бунтовала. Арсеньева получила известие о гибели брата своего, Николая Алексеевича Столыпина, растерзанного в Севастополе рассвирепевшей толпой, собственно толпой женщин. Из Саратова тоже приходили тревожные слухи. Холера проявилась так жестоко, люди умирали так быстро и в таком количестве, что во многих местах ее принимали за чуму. В сентябре болезнь так усилилась в Москве, что и тут стали в ней видеть чумную эпидемию. Лермонтов в черновых тетрадях не раз упоминает об эпидемии, называя ее то холерой – «cholera morbus», то просто чумой[85]85

В одной из черновых тетрадей Лермонтова мы находим пометку, сделанную поэтом при стихотворении «Могила Бойца»: «1830 года 5-го октября, во время холеры – morbus» [соч. т. I, стр. 131]. Сравни в стихотв. «Чума в Саратове», стр. 132.

[Закрыть].

В холерное время Москва приняла совсем необычный вид. Эти печальные месяцы имели что-то торжественное. Явилась публичность жизни, неизвестная в обыкновенное время.

«Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, двигались шагом, сопровождаемые полицейскими. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы. Страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут – весть за вестью, что тот-то занемог, что такой-то умер…

Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы; испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов. Сами священники были серьезны и тронуты. Часть их шла в Кремль; там, на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился, «да минует чаша сия…».

В этот год бедствия проявились в московском обществе энергия, деятельность и распорядительность, и выказало оно при этом великое человеколюбие и патриотизм. Герцен, склонный скорее к замечанию отрицательных сторон, говорит с полным одушевлением и признанием деятельности московского общества:

«Москва, по-видимому, сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с ней огнем 1812 года».

Я был во время жесточайшей холеры 1849 года в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели взаперти. Правительство, исключительно занятое борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было довольно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дня по два во внутренних комнатах.

«В Москве (в 1830 году) было не так. Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей – богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. За несколько дней было открыто двадцать больниц; они не стоили правительству ни копейки – все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц: одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря – en masse привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они оставались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, и все это – без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы…»

Понятно, что такое время и такая деятельность подняли дух общества и особенно молодежи. Войти в прежнюю колею, раз из нее выбившись, было не так-то легко. Все ощутили большую степень свободы. Применение к делу личных сил, временное ослабление прежнего порядка и замена его новым поднимали в горячих головах несбыточные надежды на какое-то совершенное обновление жизни. К тому же в 1830 году события неслись быстро.

«Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула. Трон короля-гражданина качался; какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы – все снова сделалось пропагандой, борьбой… Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги. Мы следили шаг за шагом, за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Ламарком. Мы не только подробно знали, но горячо любили тогдашних деятелей – разумеется, радикальных – и хранили у себя их портреты от Маноеля и Бенжамен Констана до Дюпон-де Лера и Армана Карель».

Так Герцен описывает настроение молодежи в Московском университете. В тетрадях Лермонтова мы находим стихотворение, показывающее, что он держался тех же мыслей, испытывал те же чувства.

Таково стихотворение, озаглавленное: «Париж 30 июля 1830 года» [т. I, стр. 133].

До того заразительны были звуки революции, которая, как казалось молодежи, должна была принести с собой всем, следовательно и России, свободу, равенство и братство и водворить новую эру всеобщего счастья, что на всех противодействовавших революционному движению смотрели враждебно, а успеху его рукоплескали.

Еще раньше, как только прибыла весть о революционном движении во Франции, Лермонтов восторженно восклицал:

Опять вы, гордые, восстали

За независимость страны,

И снова перед вами пали

Самодержавные сыны;

И снова знамя вольности кровавой

Явилося – победы мрачный знак,

Оно любимо прежде было славой,

Суворов был его сильнейший враг… [т. I, стр. 123]

Юный поэт так увлекся мечтами свободы, что готов был выразить негодование даже на великого полководца, когда-то боровшегося против войск революционной Франции[86]86

Негодовал на Суворова и Рылеев. В 1825 году он говорил: «Суворов был великий полководец, но слава его бледнеет, когда вспомним, что он был орудием деспотизма и побеждал для искоренения расцветшей свободы». [Соч. Рылеева. Лейпциг, 1861 г., стр. 7.] Таково было преувеличенное увлечение Рылеева, идеи коего были в то время не без влияния на юного Лермонтова, проводившего вакации в Средникове у Б. А. Столыпиной, муж которой был близок к Рылееву и Пестелю [см. нач. VI главы].

[Закрыть].

Кажется, уцелевший клочок приведенного стихотворения имеет именно такой смысл, и сомнительно, чтобы продолжение представляло иной вид. Когда был подавлен бунт военных поселений, Лермонтов упрекал новгородцев за недостаток стойкости. Под заглавием: «Новгород 30 октября 1830 года» он писал:

Сыны снегов, сыны славян,

Зачем вы мужеством упали?

Зачем?.. Погибнет ваш тиран [Аракчеев],

Как все тираны погибали!..

До наших дней при имени свободы

Трепещет ваше сердце и горит…

Есть бедный град (Париж), там видели народы

Все то, к чему ваш дух теперь летит… [т. I, стр. 132][87]87

В 1832-м, проезжая через Новгород, молодой поэт с горечью вспоминает о судьбе этого города [т. I, стр. 236].

[Закрыть]

Только относительно восстания в Польше, проявившегося в конце 1830 года, лермонтовские тетради хранят молчание. Может быть, что и было что-нибудь – тетради дошли до нас неполные, – может быть, Лермонтова удерживало от выражения симпатии этому движению известное стихийное чувство. Стихотворение его

Опять, народные витии,

За дело падшее Литвы,

На славу гордую России

Опять шумя восстали вы… [т. I, стр. 245]

неверно относилось издателями к 1831 году. Оно писано в 1835 году и к разбираемой нами эпохе не относится[88]88

Что стихотворение это не может относиться к 1830 или 1831 году, заметил уже и Михайлов в «Соврем.», 1861 г. февраль, стр. 322.

[Закрыть].

Быстрота событий, революционное движение во Франции, на границах России, угрожающая эпидемия и бунты внутри – все заставляет юного поэта глядеть мрачными красками на будущее и выразить это в стихотворении «Предсказание».

Картины революции, восстания и кровавых порывов к достижению всеобщей свободы и личной независимости побуждают Лермонтова написать в этом же году повесть, оставшуюся, впрочем, неоконченной, в которой описывается начало кровавых неурядиц в России, где, между прочим, казак поет песню, еще раньше встречающуюся в тетрадях поэта под заглавием «Воля»:

Моя мать – злая кручина,

Отцом же была мне судьбина…

. . . . . . . . . . . . . .

Но мне Богом дана

Молодая жена —

Воля-волюшка

Несравненная!

С ней нашлись другие у меня

Мать, отец и семья:

А моя мать – степь широкая,

А мой отец – небо далекое.

Они меня воспитали

Кормили, поили, ласкали.

. . . . . . . . . . . . . .

А вольность мне гнездо свила,

Как степь необъятное! [т. I, стр. 188]

До 12 января 1831 года лекции в университете не читались; когда же после торжественного молебствия университет был открыт, чтение шло беспорядочно. В городе холера не вполне прекратилась; ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было, и все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян[89]89

Вот чем объясняется, что когда Лермонтов 1 июня 1832 г. подает прошение об увольнении, он пишет: «прошлого 1830 г. в августе был я принят в сей университет». – Вышло приказание считать два года за один.

[Закрыть].

Относительно товарищей в аудиториях Лермонтов продолжал держать себя по-прежнему. Вистенгоф говорит: «Видимо было, что Лермонтов имел грубый, дерзкий, заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих его, считал их всех ниже себя. Хотя все от него отшатнулись, а, между прочим, странное дело, какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему и невольно заставляло вести себя сдержанно в отношении к нему, а в то же время завидовать стойкости его угрюмого нрава. Иногда в аудитории нашей в свободные от лекций часы студенты громко вели между собой оживленные беседы о современных животрепещущих вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов, бывало, оторвется от своего чтения и только взглянет на ораторствующего – но как взглянет!.. Говорящий невольно, будто струсив, или умалит свой экстаз, или совсем замолчит. Доза яда во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.

Вне стен университета Лермонтов точно так же чуждался нас. Он посещал великолепные балы тогдашнего московского благородного собрания, являлся на них изысканно одетым в сообществе прекрасных светских барышень, к которым относился так же фамильярно, как к почтенным влиятельным лицам, во фраках со звездами, или ключами сзади, прохаживавшимся с ним по залам. При встречах с нами он делал вид, будто не знает нас. Непохоже было, что мы с ним были в одном университете, факультете и на одном и том же курсе. Наконец мы совершенно отвернулись от Лермонтова и перестали им заниматься».

Все ли отвернулись от него и не сошелся ли Лермонтов все-таки с некоторыми товарищами – это вопрос. Из дальнейших рассказов и признаний Вистенгофа можно заключить, что тогдашнее его развитие и знание стояли несоизмеримо ниже лермонтовского и что, конечно, общего между ними не могло быть.

Что Лермонтов не чужд был студенческой жизни и товарищеского круга, мы можем судить по некоторым данным и по отдельным сценам автобиографической драмы его «Странный человек», писанной в 1831 году, на второй год пребывания поэта в университете. В драме этой сцена четвертая, помеченная 17 октября, представляет комнату студента Рябинова.

Бутылки шампанского на столе, и довольно много беспорядка. Снегин, Челяев, Рябинов, Заруцкий, Вишневский курят трубки. Ни одному нет более 20 лет.

Среди шумного разгула и безумных или циничных тостов между некоторыми присутствующими идет серьезный разговор. Говорят об отсутствующем товарище, Владимире Арбенине (имя, под которым Лермонтов не раз до некоторой степени рисовал самого себя). Этот Арбенин – странный человек.

То шутит и хохочет, но вдруг замолчит и сделается подобен истукану, или вдруг вскочит, убежит, как будто бы потолок провалился над ним…

Говорят о театре, в котором давали общипанных «Разбойников» Шиллера. Поднимаются и такие вопросы: «Господа, когда же русские будут русскими?» На что студент Челяев отвечает: «Когда они на сто лет подвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова-здорова». Видно, Лермонтову не чужды были мысли, которые затрагивались уже тогда в кружках Аксаковых и после вспыхнули ярким огнем, когда философские письма Чаадаева поделили московские кружки на два лагеря: «славянофилов» и «западников», из которых первые видели спасение России в том, чтобы повернуть назад, к Руси допетровской, и вступить на путь естественного, органически связанного с народом развития; а вторые требовали совершенного отчуждения от всего русского и народного и полнейшего слития с Западом.

Кстати, относительно трагедии «Странный человек». В ней есть место, затрагивающее вопрос крепостного права. В молодежи тогда много судили и рядили о правах человека и о несправедливости угнетения целой массы людей сословием, подчас злоупотреблявшим своими правами и преимуществами. Идеи эти занимали кружок Белинского и побудили написать драму, первую его неудавшуюся попытку литературного творчества[90]90

О трагедии Белинского см. Пыпин, «Белинский, его жизнь», гл. II, и в «Русск. Стар.» 1876 г., т. XV, стр. 60.

[Закрыть]. Если сравнить относящиеся к этому мысли в драме Белинского и драме Лермонтова [«Странный человек», сцена пятая], то нельзя не увидать полного тождества идей у обоих студентов и начинающих писателей.

У Белинского слуга рассказывает о положении крестьян после смерти барина, рассказывает, как барыня начала тиранствовать: «била как собак, и отдавала в солдаты, и пускала по миру, отнимала хлеб, скот, обирала деньги, холст… Да всего и сказать нельзя. На каторге колодникам житье лучше, чем нам грешным у барыни».

Герой драмы, Владимир, выражает по поводу этого гуманные мысли свои: «Неужели эти люди для того только и родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?.. Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей власти волю других подобных им существ? Кто позволил им ругаться над правами природы и человечества? Господин может для потехи или для рассеянья содрать шкуру с своего раба, продать его, как скота, выменять на собаку, лошадь, корову… Милосердный Боже! Отец человеков! Ответствуй мне: Твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змеев, этих крокодилов, этих тигров?..» и т. д.

У Лермонтова крестьянин приходит к молодому человеку, другу героя драмы (по странной случайности названному Белинским), и также жалуется на жестокое обращение барыни.

Она бьет без милосердия, мучает и терзает так, что хоть в воду…

Герой драмы, как и у Белинского, по имени Владимир, приходит от рассказа в бешенство и восклицает:

«Люди, люди! И до такой степени злодейства доходят женщины, творение иногда столь близкое к ангелу!.. О, проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство – все куплено кровавыми слезами!.. Ломать руки, колоть, сечь, резать, выщипывать бороду волосок по волоску… О, Боже! При одной мысли об этом я чувствую боль во всех моих жилах… О, мое отечество, мое отечество!..»

Владимир уговаривает друга своего купить несчастных крестьян и отдает ему последние свои деньги.

Нелишним будет упомянуть, что как раз в это время Лермонтов в черновой тетради записывает сюжет трагедии:

«Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками. (Он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет.) Он застрелился» [т. IV, стр. 7].

«Вояжировал на казенный счет», по тогдашнему способу выражения, легко может означать отправку в ссылку.

Чтобы Лермонтов в университете был знаком с Белинским – сомнительно; иначе последний, рассказывая впоследствии о знакомстве своем с Лермонтовым в Петербурге, упомянул бы об университетских отношениях. Нет, тут не может быть и речи о взаимном влиянии. Интересен факт, что оба произведения: драма Белинского и драма Лермонтова, писанные в одно время, являют аналогию в интересах и обсуждении тех же вопросов. Это служит доказательством того, какие вопросы волновали молодежь в аудитории и кружках и что Лермонтов не был равнодушен к ним.

Я уже говорил, что Михаил Юрьевич не был членом какого-либо из упомянутых выше кружков университетской молодежи. Круг студентов, с которыми он видался, был невелик. То были большей частью товарищи по университетскому пансиону или молодые люди из общества бабушки и большого числа тетушек и кузин. Время, проводимое в этом обществе, состояло из светских удовольствий, вечеров и балов, в которых принимал участие рано избалованный бабушкой поэт наш, не отдавая, впрочем, этой жизни души своей и сохраняя в чистоте святая святых ее. Лермонтов как бы искал в рассеянной жизни забвения от внутренней тоски. Он чувства свои и лучшую сторону своего «я» таил от всех или раскрывал его лишь двум-трем из особенно близких людей. Внешнюю сторону тогдашней жизни своей – свои светские удовольствия и ту сторону характера, которую он выказывал толпе знакомых, Лермонтов изображает в рассказе об университетских годах Печорина в «Княгине Лиговской» [т. V, стр. 150]:

«До девятнадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, он сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради Бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю трех тысяч душ и племяннику двадцати тысяч московских тетушек?

Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпой таких же негодяев, как он, в Петровский парк, в Сокольники и в Марьину рощу. Можно вообразить, что они не брали с собой тетрадей и книг, чтобы не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были все молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение. Печорин с товарищами являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет, к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрыв глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их «la bande joyeuse»[91]91

веселая банда (фр.).

[Закрыть]…»

Это описание характеризует нам быт той светской молодежи, о которой упоминает и Герцен, и Константин Аксаков, говоря о «молодых людях так называемых аристократических домов, принесших с собою всю пошлость, всю наружную благовидность, все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость» и т. д. Лермонтов отлично понимал этих «приличных» юношей и, становясь к ним одной стороной существа своего, по привычке своей все вверять бумаге, сделал ей, этой стороне своего характера, оценку в Печорине, точно так же как в «Странном человеке» он изобразил свой внутренний мир, а в «Сашке» – разгульную сторону студенческой жизни. Отзывчивая душа юного Лермонтова была доступна всем увлечениям, каждому чувству, каждому движению, от легкомысленного порыва до понимания высокой и сознательной мысли. Общепринятое «пошлый опыт – ум глупцов» не останавливало его. В то время с ужасом смотрели благовоспитанные родители на Полежаева, и «матушка моя, – сообщал мне товарищ Лермонтова, Вистенгоф, – неделю не говорила со мною, узнав, что я познакомился с Полежаевым, от которого отцы и матери того времени отстраняли своих детей, как от человека опасного и заклейменного». Лермонтов чувствовал симпатию к этому мученику, как он и Белинский, тоже уроженцу Пензенской губернии[92]92

Были ли поэты знакомы лично, неизвестно, но возможно, так как Полежаев, возвращенный с Кавказа, где он был с 1829 по сентябрь 1833 года, проживал в Москве до смерти в сентябре 1837 года. Во время проездов через Москву, особенно в 1835 году, Лермонтов мог видаться с Полежаевым, тем более что у них общим приятельским знакомством являлась семья Бибиковых. – Об Алекс. Ив. Полежаеве смотри статью Г. Ефремова в прекрасном издании соч. Полежаева г. Суворина, Спб., 1889 г.

[Закрыть].

Полежаевская история тогда была еще жива в памяти университетской молодежи. Она случилась в 1826 году. За ней начался ряд стеснительных мер для университета.

Об Александре Ивановиче, постигнутом судьбой, так сказать, на другой день по окончании курса, много еще толковалось, а университетская поэма его «Сашка», несмотря на строгое запрещение, все ходила по рукам в рукописях. Эта поэма, собственно, не имела ничего политического, хотя Герцен в рассказе своем о Полежаеве старается дать ей такое значение, и с легкой руки его мнение это распространилось у нас. «Сашка» имеет частью автобиографическое значение, и Полежаев описывает в нем грубые шутки и дикие, буйные выходки студентов, кутил, повес, времена которых миновали, когда был студентом Лермонтов, но некоторые рассказы о которых еще жили в памяти молодых людей, в известные годы любящих, что называется, «хватать через край». В подражание или в память Полежаеву Лермонтов написал своего «Сашку», тоже с автобиографическими чертами. Писанная одним размером с полежаевским произведением, с подобными же выходками эротического, подчас непристойного содержания, она вылилась у Лермонтова под влиянием другой, менее благотворной сферы, уже позднее, во время и после пребывания в школе гвардейских юнкеров; но так как в ней частью рисуется университетское пребывание Лермонтова, то я и говорю о ней в этой главе. Мы видели выше, каким описывает Лермонтова в светском кругу Вистенгоф. Приблизительно такое же описание делал мне и другой его товарищ[93]93

В Москве я отыскал г. Фее, товарища Лермонтова, впрочем, не из близких. Он о Лермонтове мог сообщить не много. В общих чертах его описания сходны с тем, что говорит Вистенгоф. О братьях Фее упоминается и в записках Хвостовой. Лермонтов «забавлял нас анекдотами о двух братьях Фее и для отличия называл одного Fé – nez-long, а другого Fé – nez-court. Фенелон был чем-то в университетском пансионе и служил целью эпиграмм, сарказмов и карикатур Мишеля». Относительно наружного вида Л. сходно говорит и Костенецкий, тоже товарищ Лермонтова по университету.

[Закрыть]. И Лермонтов подтверждает эти показания, изображая героя поэмы «Сашка»:

Он ловок был, со вкусом был одет,

Изящно был причесан и так дале.

На пальцах перстни изливали свет,

И галстук надушен был, как на бале.

Ему едва ли было двадцать лет,

Но бледностью казалися покрыты

Его чело и нежные ланиты,

(Не знаю, мук иль бурь последних след,

Но мне давно знаком был этот цвет),

И на устах его, опасней жала

Змеи, насмешка вечная блуждала.

Заметно было в нем, что с ранних дней

В кругу хорошем, то есть в модном свете,

Он обжился, что часть своих ночей

Он убивал бесплодно на паркете

И что другую тратил не умней…

В глазах его открытых, но печальных,

Нашли бы вы без наблюдений дальних

Презренье, гордость; хоть он был не горд,

Как глупый турок иль богатый лорд,

Но все-таки себя в числе двуногих

Он почитал умнее очень многих [т. II, стр. 185].

Впрочем, надо сознаться, что Лермонтов, говоря о «Саше» или «Сашке» в поэме этого имени, столько же относится к самому себе, сколько к Полежаеву. В герое поэмы слиты оба типа. Они имели много общего, много неразгаданного, и много личной субъективной силы крылось в них. Жажда к личной свободе и избыток огромных сил в этих двух характерах, проявившихся как раз в то время, когда все подводилось под один уровень и не терпелось ничего самобытного, делает их страдания весьма схожими, делает судьбу их схожею, с той только разницей, что за одним стояла богатая и влиятельная родня да преданная бабушка, а другой был безродный бедняк, от которого отказался богатый дядя. Но оба они сошли непонятыми в раннюю могилу под военной шинелью, под которой держали их насильно и против воли[94]94

Что Полежаев против воли должен был служить в военной службе, известно всем; но что Лермонтов, несмотря на свои связи, насильно удерживался в ней, знают немногие. В своем месте мы скажем об этом.

[Закрыть]. Оба избыток сил, которым выход был заказан, тратили непроизводительно, особенно в первой молодости, не зная, куда девать кипучую страсть, и не находя ответа на призыв любящей души. Следующая характеристика «Сашки» одинаково может относиться и к Лермонтову, и к Полежаеву – личностям роковым:

Он был рожден под гибельной звездой,

С желаньями безбрежными, как вечность.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И в пустыне света

На дружный зов не встретили ответа [т. II, стр. 199].

Да, Лермонтов почуял это родство своей натуры с полежаевской, и о нем-то говорит он:

И ты, чья жизнь, как беглая звезда,

Промчалася неслышно между нами,

Ты мук своих не выразил словами,

Ты не хотел насмешки выпить яд

С улыбкою притворной, как Сократ,

И не разгадан глупою толпою.

Ты умер – чуждый жизни… Мир с тобою!

И мир твоим костям! Они сгниют,

Покрытые одеждою военной…

[CXXXVII, стр. 222 и д.]

Еще в других местах поэмы встречаются слова симпатии к Полежаеву, отличающиеся теплотой и искренностью тона.

Несмотря на то что Лермонтов как будто чуждался товарищей по аудитории, он не отставал от них, когда дело касалось, так сказать, всей корпорации, когда предпринималось что-нибудь, сопряженное с общею опасностью и ответственностью. В этом случае Лермонтов являлся солидарным с другими – ни искренность, ни гордость его характера не дозволяли ему отделиться от других. Он ощущал вполне то, что так выхваляет Аксаков – «чувство общей связи товарищества».

Выказалось это в известной маловской истории, бывшей в начале 1831 года. Профессор Малов на этико-политическом отделении читал историю римского законодательства или теорию уголовного права. Его любимой темой было рассуждение о человеке. Он заставлял студентов писать на эту тему, чем надоедал им, как и вообще выводил их из терпенья назойливым и придирчивым своим характером. Грубый и необразованный, он довел-таки студентов до того, что они решились сделать ему «скандал».

Сговорившись с некоторыми из товарищей своих по другим отделениям, студенты собрались в аудиторию. Через край полная аудитория, рассказывает очевидец, волновалась и издавала глухой, сдавленный гул. Малов обыкновенно начинал свои лекции словами: «Человек, который…» Едва он на этот раз начал лекцию своим обычным выражением, как началось шарканье. «Вы выражаете ваши мысли ногами, как лошади!» – раздраженно заметил профессор и попытался овладеть шумом, вновь приступая к лекции. «Человек, который…» – произнес он опять. – «Прекрасно! Fora!» – кричат студенты. – «Человек, который…» – «Bis! Прекрасно!..» Бедный Малов замечает: «Господа, я должен буду уйти!..» Ему кричат: «Прекрасно, браво!..» Наконец поднялась целая буря. Студенты вскочили на лавки, раздались свистки, шиканье, крики: «Вон его, вон!..» Потерявшийся Малов сошел с кафедры, продираясь к дверям. С шиканьем и свистом провожали его слушатели. Все шли за ним по коридору, по лестнице. Торопливо одевшись, Малов вышел на университетский двор. Студенты бросили вслед ему забытые им калоши. Они проводили его до ворот и вышли на улицу. Таким образом, дело получило формально более серьезный характер. Малова вообще не любили, и часто студенты встречали его шиканьем или устраивали ему шумные скандалы в аудиториях. Это проходило безнаказанным или без серьезных последствий; но на этот раз история получила публичность, да и вообще к студентам, как уже замечено, стали относиться строже. Родители и молодежь, уже наученные опытом и зная, что такая история может повлечь за собой более или менее строгие наказания – отдачу в солдаты, а не то и отправление их в отдаленную ссылку, – ожидали кары.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?