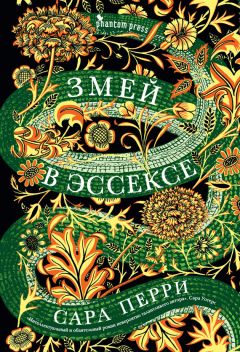

Текст книги "Змей в Эссексе"

Автор книги: Сара Перри

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)

Май

1Май, и теплая погода манит розы на клумбах расцвести пораньше. Наоми Бэнкс глядит на луну и думает, что тихий дождик и ясные утра – исключительно ее, Наоми, заслуга, но это ее почему-то не радует. Она вспоминает тот вечер на солончаках, когда они заклинали весну, но видит не их с Джоанной руки, простертые над костром, а то неведомое, что таится в реке, ждет своего часа. Она истинная дочь своего отца, никто лучше нее не знает капризы приливов и отливов, как волна перекатывается через песчаную отмель, как течение несет обломанные дубовые сучья. И все равно отныне Блэкуотер внушает ей страх: она больше не плавает в лодке и вовсе обходит причал стороной, словно боится, что тот, кто живет в реке, схватит ее за ногу.

Учительница ругает ее: нельзя быть такой легкомысленной лентяйкой – и в наказание заставляет писать в тетради одну и ту же строчку, но слова расползаются по бумаге, точно мухи. Наоми рисует углем на страницах морского змея с черными крыльями и тупоносой мордой, он щерит на нее пасть. Потом глядит на кожицу между своими пальцами и морщится, вспомнив, как одноклассники впервые заметили это и стали над ней издеваться и как ей было страшно, пока не вмешалась высокая Джоанна, за которой всегда стоял авторитет отца. Наоми поднимает руку и смотрит, как свет выделяет жилки на крошечных перепонках. Она чудовище, урод, и что тут удивительного, если змей ее вычислит, – они ведь, может, с ним сродни. Одно время она даже отказывалась от воды: а вдруг в стакане чешуйки с его хребта?

Как-то вечером по дороге домой Наоми, так и не отыскав отца, бредет мимо раскрытых дверей «Белого зайца». В нос ей бьет запах выпивки, знакомый, как дыхание отца, и она медлит у порога. Завсегдатаи уговаривают ее зайти, восхищаются ее рыжей гривой и оловянным медальоном (в нем хранится кусочек сорочки, в которой она родилась, – амулет, чтобы не утонула). Она чувствует, что обладает силой, о которой понятия не имела, она делает пируэты, когда ее просят, смеется, когда хвалят ее щиколотки и белые коленки. Восторг мужчин так непривычен и приятен, что Наоми позволяет им играть ее локонами, рассматривать медальон на шее, «да», смеясь, отвечает она, «я вся в конопушках». Она вскакивает, хочет уйти, ее зовут обратно и, когда она возвращается, хвалят: «Какая красавица!» «А может, я и вправду красавица?» – думает Наоми. Кто-то, облапив, сажает ее к себе на колени, и она пугается, но тут же приходит в ярость: ведь так нельзя! Но не может пошевелиться, а мужчина за ее спиной довольно урчит, точно животное, нашедшее пищу.

Той ночью во сне змей засовывает ей под подушку кончик мокрого хвоста и холодит дыханием ее веки. Наоми просыпается в страхе, что простыня под ней насквозь пропитана морской водой. Кажется, будто сон как-то связан с давней смертью ее матери (хотя та умерла в спальне с занавешенными окнами, а вовсе не на берегу Блэкуотера), и от волнения у нее пропадает аппетит.

Но змей навещает не только ребенка. Он является Мэттью Ивенсфорду, когда тот листает Откровение Иоанна Богослова, и показывает семь голов и десять рогов, и имена богохульные на головах его. Он стучится с дождем и восточным ветром в двери Крэкнелла, он поджидает Бэнкса, когда тот чинит паруса и вспоминает покойную жену, украденную лодку и дочь, которая боится поднять на него глаза. Он подмигивает Уильяму Рэнсому с источенной жучками церковной скамьи и недвусмысленно напоминает о его слабостях – и преподобный читает молитву с жаром, который восхищает прихожан: «Молим Тебя, Господи, прогони нашу тьму светом Твоим и по великой милости Твоей избави нас от всякого зла». Он приходит к Стелле в лихорадке, но ее не устрашить: она поет ему и жалеет трусливого гада. В обеденном зале «Гаррика» Чарльз Эмброуз, объевшись, кладет ладонь на живот и в шутку жалуется приятелям, что в него впился змей из Эссекса. Доказательства Божьего гнева рассыпаны повсюду: растения в садах облепили кукушкины слюнки, у камина трупик мертворожденного котенка. Узнав о смерти в Сент-Осайте, причин которой коронер не сумел доискаться, Ивенсфорд берет кровь от зарезанной по случаю воскресенья курицы и вечером идет помазать косяки всех дверей в Олдуинтере, чтобы их миновала кара Господня, но к рассвету начинается ливень, и никто ничего не узнает.

Марта ждет, не выкажет ли Кора желания вернуться на Фоулис-стрит, но та словно и думать об этом забыла: ей теперь кажется, будто счастье ее коренится в здешней глине. Как-то раз она уходит в Ист-Мерси, шагает, не помня себя от радости, и боится, что однажды ее за это покарают. Средь бурых скал бежит ручеек, а вдоль него растет мать-и-мачеха. Кора наклоняется, чтобы осмотреть камни и гальку в прибрежных наносах, и находит не аммонит, не магнетит, а гладкий кусок янтаря, который ловко ложится в ладонь. Время от времени она перебирает воспоминания обо всем, что было с нею в Эссексе: как они тащили из грязи глупую овцу, как Крэкнелл шептал ей на ухо пророчества в церкви Всех Святых, как Стелла доверчиво продела руку под ее локоть, как беззвучно скользил по небу корабль, – и ей кажется, что она живет тут уже много лет и не помнит другой жизни. А ведь есть еще и змей. Кора объезжает на лодке вокруг острова Мерси, посещает Хенхем-на-Горе, читает оду о Рагнаре Кожаные Штаны, который убил гигантского змея и завоевал невесту. Перед глазами Коры стоит тень Мэри Эннинг: уж она-то наверняка выяснила бы, что скрывается за слухами о крылатом морском чудище, она бы пошла за ним на край света, загнала бы и его и себя насмерть. Кора часто навещает Рэнсомов, и всегда с подарками для детей: книгой для Джоанны, деревянной головоломкой на веревочках для Джеймса (который тут же ее разбирает) и сластями для Джона. От души целует Стеллу в обе щеки и идет в кабинет к Уиллу. Тот уже ждет ее, на столе лежит найденный Корой кусок янтаря, и, увидев друг друга, каждый думает: «А вот и вы!»

Они сидят бок о бок за его столом над открытыми книгами, о которых оба давно позабыли; она спрашивает его, читал ли он то-то и то-то и что он об этом думает; конечно, читал, отвечает он, но ничего об этом не думает. Он пытается набросать преломление света, что явила им фата-моргана, она рисует трилобит. Они острят друг о друга ум, каждый по очереди – клинок и точильный камень, а когда заходит разговор о вере и разуме, охотно спорят, пугаясь собственного скорого раздражения («Вы не понимаете!» – «Как же мне вас понять, если вы даже не пытаетесь сказать хоть что-нибудь дельное?»). Однажды едва не доходит до драки из-за понятия абсолютного добра, которое Кора отрицает, ссылаясь на сороку-воровку. Уилл то и дело принимает покровительственный вид и вещает, точно на церковной службе, Кора тут же весело вспоминает о змее, а Уилл снисходительно отвечает, дескать, все это выдумки и чепуха, но она не сдается: разве он не слышал, что в 1717 году в Молдоне на берег выбросило диковинного зверя длиной в четырнадцать футов? А еще местный житель! И каждый убежден, что взгляды другого в корне ошибочны, что обычно исключает всякую возможность дружбы, однако же, к удивлению Уилла и Коры, им это ничуть не мешает оставаться друзьями. Переписываются они чаще, чем видятся. «Вы мне больше нравитесь на бумаге», – признается Кора, и ей кажется, будто она повсюду носит с собой, в кармане или на шее, постоянный источник света.

Стелла, проходя мимо открытой двери, не скрывает снисходительной и довольной улыбки: ведь у нее столько добрых знакомых, и она рада, что и муж наконец-то нашел себе подходящего собеседника. Как-то раз деревенская кумушка в надежде на сплетню полюбопытствовала у нее, как обстоят дела, и Стелла ответила шаловливо, едва удержавшись, чтобы не погладить янтарь: «Я не видала друзей вернее, они даже внешне стали похожи. На прошлой неделе она ушла домой в его ботинках и хватилась только на полдороге!» Причесываясь утром перед зеркалом, Стелла немного жалеет Кору: когда на нее находит стих, Кора умеет выглядеть привлекательно и роскошно, но так-то никто не назовет ее красавицей. Она кладет щетку – болит рука. После гриппа Стелла еще не совсем окрепла и не хочет выходить, куда приятнее сидеть у окна в синих сумерках и любоваться примулами, распускающимися в саду.

Люк Гаррет с тревогой обнаруживает, что стал знаменитостью. Среди студентов-хирургов завелась повальная мода, все подражают его странностям, над которыми когда-то откровенно потешались: мастерят на скорую руку зеркала в операционных, надевают белые хлопковые маски. Старшие врачи его по-прежнему не любят, опасаясь нашествия в больничных коридорах жертв уличных драк, которые, распахивая на груди рубахи, потребуют подлатать раны. Спенсер – по природной щедрости и чтобы как-то оградить свои вещи от постоянных посягательств друга – заказывает ему в подарок на память о врачебном триумфе кожаный ремень с тяжелой серебряной пряжкой, на которой просит выгравировать змею, обвившуюся вокруг посоха Асклепия.

Люк и сам не знает, что должно было измениться после того, как он докажет, что рану на сердце можно зашить, но все остается по-старому. Денег по-прежнему едва хватает, чтобы оплачивать квартиру, так что без валяющихся на полу банкнот, которые, как подозревает Люк, ему подбрасывает Спенсер, пришлось бы туговато. Он все тот же – сутулый, с густыми черными бровями, да и все унижения жизни не улетучились с парами хлороформа в двенадцатой операционной. И если откровенно, к сердцу-то он не подобрался: и лезвие ножа, и лезвие скальпеля не коснулись полости, так что, сказать по правде, никакое это не достижение.

Он признается Спенсеру (единственному из всех), как надеялся, что эта операция поднимет его в глазах Коры. Она его, конечно, любит (или, по крайней мере, так говорит) и восхищается им, но ему кажется, будто его обошли. Она завела новых друзей и пишет ему, мол, у жены священника такое милое личико, что даже цветы, завидев ее, вянут от зависти, а их дочь подружилась с Мартой, и даже Фрэнсис способен вытерпеть такое общество часок-другой. Он дивится ее решению переехать в Олдуинтер, а потом решает, что ею всего лишь овладело вдовье уныние, и радуется, что сумеет ее приободрить. Но вот они встречаются в Колчестере, Кора с воодушевлением рассказывает ему об Уильяме Рэнсоме, и серые глаза ее при этом так сияют, что кажутся голубыми; такое чувство (говорит она), будто Господь смилостивился над ней и послал ей брата, о котором она всегда мечтала. Она рассуждает о нем совершенно свободно, без всякой неловкости, не краснеет от смущения, не отводит глаза, но Гаррет все равно переглядывается с Мартой и понимает, что впервые они думают об одном. «Что происходит? – молча спрашивают они. – Что происходит?»

Спенсер с головой погружается в омут лондонского жилищного вопроса. Дело, которым он занялся в угоду Марте, увлекает его не на шутку: он внимательно изучает отчеты о заседаниях парламента, читает протоколы собраний комитета, бродит по Друри-лейн, облачившись в свое худшее пальто. Выясняется, что парламент лишь на словах расположен к беднякам, на деле же договаривается с промышленниками. Порою Спенсер, столкнувшись с вопиющей алчностью и злодейством, приходит в такое изумление, что не верит своим глазам, но, приглядевшись, понимает: на самом деле все еще хуже, чем ему показалось. Городские власти сносят трущобы и выплачивают домовладельцам компенсацию за потерю дохода. Поскольку ничто не приносит такой прибыли, как перенаселенность и пороки, домовладельцы потворствуют и тому и другому почище уличных сутенеров, а правительство их щедро вознаграждает. Жильцам сообщают, что для построенных фондом Пибоди новеньких красивых и уютных домов они чересчур аморальны, и им не остается ничего другого, кроме как перебраться в меблированные комнаты. Порой на улицах горят костры, жильцы сжигают рухлядь, которую уже не продашь. Спенсер вспоминает фамильную усадьбу в Саффолке: недавно мать обнаружила в доме комнату, о существовании которой они не догадывались, – и на него накатывает тошнота.

В доме Край Света Крэкнелл по-прежнему не спускает глаз с устья реки, густо увешивает изгородь освежеванными кротами да теплит на окне свечу.

2Как-то вечером, прогуливаясь по солончакам с псалмами на устах, Уильям Рэнсом встретил сына Коры. Преподобный попытался разглядеть в непроницаемом личике черты своего друга, но так и не нашел сходства. Должно быть, такие глаза были у человека, которого она когда-то любила, подумал Рэнсом, такой подбородок и скулы. Но взгляд у мальчика был вопросительный, а не жестокий, как у Сиборна (так думал Уилл), хотя, будем честны, ребяческим его назвать было нельзя; впрочем, во Фрэнсисе и не было ничего детского.

– Что ты здесь делаешь один? – удивился Уилл.

– Я не один, – возразил мальчик.

Уилл огляделся, нет ли кого на берегу, но нет, ни души.

Фрэнсис засунул руки в карманы и рассматривал стоявшего перед ним мужчину, точно листок с задачами, которые надо было решить. Наконец он спросил – так естественно, как если бы этот вопрос возник во время их разговора:

– Что такое грех?

– Грех? – Уилл до того удивился, что даже споткнулся и вытянул перед собой руку, словно надеялся нащупать дверцу кафедры.

– Я подсчитал, – продолжал Фрэнсис, шагая рядом с преподобным, – в это воскресенье вы произнесли это слово семь раз. И пять – в прошлое.

– Я и не знал, что ты был в храме. Никогда тебя там не видел.

Неужели Кора тоже слушала службу, сидя в тени на скамье?

– Семь и пять равно двенадцать. Но вы так и не ответили.

Они дошли до Левиафана, и Уилл, обрадовавшись паузе, наклонился набрать камешков, которые прибой вынес к остову. За все годы служения его никто ни разу не спросил об этом, и сейчас преподобный, к своему удивлению, растерялся. Не то чтобы он не знал ответа – знал, и не один (Уилл прочел немало богословских книг), но вот так, на природе, без кафедры и скамей, в устье реки, волны которой лижут берег, и вопрос и ответ показались ему неуместными.

– Что такое грех? – повторил Фрэнсис с прежней интонацией, словно спрашивал в первый раз.

«Господи, дай мне сил», – подумал Уилл, одновременно раздраженно и благочестиво, и протянул мальчику камешек.

– Отступи чуть-чуть, – велел он, – встань тут, ко мне поближе, еще шаг. Вот так, хорошо. А теперь брось камнем в Левифана, вон в то ребро, у которого мы стояли.

Фрэнсис впился в преподобного взглядом, будто гадая, не смеются ли над ним, и, убедившись, что не смеются, бросил камешек и промахнулся.

– На тебе другой. – Уилл вложил ему в ладошку синий камень. – Попробуй еще раз.

Фрэнсис снова швырнул камень и снова промахнулся.

– Вот так и грех, – пояснил Уилл. – Когда мы грешим, это значит, что мы пытаемся, но у нас не получается. Но ведь всегда и не может получаться, поэтому мы пробуем еще и еще.

Мальчик нахмурился:

– А если бы Левиафан был не там, а если бы вы не велели мне встать тут? Если бы я встал вон там, а Левиафан лежал вон там, я бы попал в него с первого раза.

– Да, – согласился Уилл, чувствуя, что копает глубже, чем рассчитывал, – нам кажется, будто мы знаем, куда метим, быть может, мы действительно это знаем, но наступает новый день, меняется освещение, и оказывается, что надо было целить совершенно в другую сторону.

– А если все меняется – и что надо делать, и чего не делать, – то как понять, куда нужно целиться? Неужели я буду виноват, если у меня ничего не получится, и разве можно меня за это наказывать? – Меж черных бровей Фрэнсиса обозначилась еле заметная морщинка, и Уилл наконец узнал Корины черты.

– Я думаю так… – Уилл продвигался осторожно, – есть то, что всем нужно делать, и то, чего всем делать не следует. Но бывают случаи, когда нам самим приходится решать, как поступить.

В ладони у него лежал последний камешек, плоский и гладкий. Уилл повернулся спиной к Левиафану и запустил голыш в отступавшую волну. Камешек подпрыгнул и исчез в воде.

– Вы думали, что выйдет по-другому, – заметил Фрэнсис.

– Именно, – согласился Уилл. – Но в моем возрасте уже привыкаешь к ошибкам и неудачам.

– Значит, и вы грешили, – резюмировал Фрэнсис. Уилл рассмеялся и признался, что, надеется, Господь его простит.

Мальчик, насупясь, рассматривал Левиафана и шевелил губами. Уилл решил, что парень, должно быть, высчитывает правильную траекторию броска. Наконец Фрэнсис обернулся к нему и сказал:

– Спасибо, что ответили на мой вопрос.

– Мне это удалось? – уточнил преподобный, надеясь, что сумел просочиться меж верой и разумом, не причинив себе вреда.

– Пока не знаю. Я подумаю об этом.

– Что ж, справедливо, – согласился Уилл. Его так и подмывало попросить Фрэнсиса не рассказывать маме об этом разговоре: как-то она отнесется к тому, что ее сыну растолковали догмат греха? Уж он-то знал, как темнеют от гнева ее серые глаза!

Они посмотрели друг на друга, и каждый подумал, что преподобный сделал что мог, учитывая далеко не самые благоприятные обстоятельства. Фрэнсис протянул Уиллу руку, тот ее пожал, и они, точно два друга, пошли бок о бок по Высокой. У луга мальчик остановился, похлопал себя по карманам. Должно быть, выронил что-то на солончаках, решил Уилл. Но Фрэнсис выудил из кармана сперва синюю костяную пуговицу, потом черное перо, свернутое кольцом и перевязанное ниткой, нахмурился, погладил его стержень и со вздохом засунул сокровища обратно в карман.

– Нет, – произнес он, – сегодня, к сожалению, мне нечего вам дать.

После чего он бросил на преподобного извиняющийся взгляд и помахал ему на прощанье.

3С тех пор как у них с Мартой завязалась дружба, выстраиваемая терпеливо и аккуратно, точно карточный домик, Джоанна Рэнсом поменяла место в классе и теперь сидела под самым носом у мистера Каффина. Джоанна росла умной девочкой, то и дело совершала набеги на отцовскую библиотеку, стараясь выбирать книги, которые стояли в глубине, подальше от детей. Интересы ее менялись часто: она то зачитывалась Юлианой из Нориджа,[31]31

Юлиана из Нориджа (1342–1413) – мистическая писательница.

[Закрыть] то «Золотой ветвью»,[32]32

«Золотая ветвь: исследование магии и религии» – сравнительное исследование мифологии и религии шотландского ученого Джеймса Джорджа Фрэзера (1854–1941).

[Закрыть] могла на одном дыхании рассказать о мученичестве Кранмера[33]33

Томас Кранмер (1489–1556) – архиепископ Кентерберийский, казнен королевой Марией.

[Закрыть] и тут же, едва переведя дух, – о Крымской войне. Но до знакомства с Мартой она читала бессистемно – скорее, чтобы подразнить старших, нежели с какой-то определенной целью, сейчас же, когда она могла перечислить женщин-хирургов, социалисток, сатириков и актрис, инженеров и археологов, которые, похоже, встречались где угодно, но только не в Эссексе, девочка поставила себе задачу стать одной из них. «Я выучу греческий и латынь, – думала Джоанна, морщась при воспоминании о том, как считанные недели назад произносила заклятья у остова Левиафана, – я буду заниматься тригонометрией, механикой и химией». Мистер Каффин уж и не знал, что еще задать ей на выходные, и Стелла замечала с опаской: «Как бы тебе не пришлось носить очки», словно не было страшнее кары, чем спрятать за очками такие красивые фиалковые глаза.

В ту пору Джоанне и в голову не приходило стесняться дружбы с малограмотной дочкой рыбака. Однако Наоми Бэнкс чувствовала, что Джоанна отдаляется от нее, и грустила. Она слышала о Марте, даже как-то видела ее и возненавидела всем сердцем: какое право имеет эта старуха, которой все двадцать пять, отнимать у нее Джо? Наоми так хотелось показать подруге рисунки змея, признаться, что не может заснуть, рассказать о том, что случилось в «Белом зайце», спросить, как ей быть – злиться ли, стыдиться? Но теперь это было невозможно: подруга смотрела на нее с жалостью, а это хуже безразличия.

В первую пятницу мая Наоми пришла в школу рано. Ученицам обещали, что утром их навестит миссис Кора Сиборн, знатная лондонская дама, которая собирает ископаемые и, как выразился мистер Каффин, «прочие достойные внимания образцы». Джоанна купалась в лучах чужой славы: еще бы, ведь она уже встречалась с миссис Сиборн («Мы с ней отлично знакомы, – рассказывала девочка, – она подарила мне этот шарф. Нет, она не красавица, но это и неважно. Она очень умна, и у нее платье в павлинах, она даже дала мне его померить…») и теперь рассчитывала, что ее акции среди одноклассниц повысятся. Перед Корой никто не устоит! Она уже видела, как некоторые пытались.

Заметив, что место рядом с Джоанной свободно, Наоми сунула ей клочок бумаги с заклинанием, которое они придумали несколько недель назад. Но мысли Джоанны были заняты алгеброй, она не поняла, что значат эти смазанные закорючки, и скомкала бумажку. Тут явилась миссис Сиборн собственной персоной. К общему разочарованию, выглядела она довольно неряшливо: в твидовом пальто, по виду явно мужском, волосы чересчур сильно зачесаны назад. На плече у нее висела большая кожаная сумка, под мышкой она сжимала папку, из которой выпал рисунок чего-то похожего на мокрицу. Единственное, что выдавало в ней знатную даму, – бриллиант на левой руке, яркий и крупный, точно фальшивый, и тонкий черный шарф с вышитыми птицами. На мистера Каффина гостья произвела огромное впечатление.

– Доброе утро, миссис Сиборн, – сказал он, – дети, поздоровайтесь с миссис Сиборн.

– Доброе утро, миссис Сиборн, – произнесли ученицы, с подозрением разглядывая Кору.

Та смотрела на них, понятия не имея, как вести себя с детьми, и поэтому немного волнуясь. Фрэнсис так часто ставил ее в тупик, что дети казались Коре милыми, но уж очень капризными существами, точь-в-точь как кошки – кто знает, чего от них ждать? Но тут хотя бы сидела Джоанна, которую Кора хорошо знала, с мамиными глазами и папиными губами, а рядом с ней – рыжая девочка, вся в конопушках. Обе сложили руки на парте и выжидающе глядели на нее.

– Мне очень приятно, что вы меня позвали. Давайте я сначала расскажу вам историю, потому что все самое интересное начиналось давным-давно.

– Можно подумать, мы грудные младенцы, – пробормотала Наоми, и Джоанна тут же пребольно лягнула ее под партой. Ладно, решила Наоми, все равно рассказ миссис Сиборн о женщине, которая раскопала в грязи морского дракона, и о том, что вся земля – огромное кладбище и у нас под ногами лежат боги и чудовища, дожидаясь, пока стихия или молоток и кисточка не вызовут их к новой жизни, куда интереснее обычных уроков. Стоит лишь присмотреться, говорила миссис Сиборн, и вы увидите отпечатки листьев папоротников в пластах горных пород, и следы ящериц, бегавших на задних лапах, и крошечные, еле различимые зубки, и огромные клыки, которые когда-то носили на шее как оберег от чумы.

Кора доставала из сумки аммониты и диабазы, передавала детям, и те пускали их по рукам.

– Им сотни тысяч лет, – вещала Кора, – а может, и миллионы!

Тут мистер Каффин, первые двадцать лет проведший в методистской церкви в Уэльсе, кашлянул и процитировал с легкой досадой:

– Помни Создателя твоего в дни юности твоей…[34]34

Еккл. 12:1.

[Закрыть] А теперь, дети, задавайте миссис Сиборн вопросы.

Как птицы очутились в пластах горных пород, спрашивали девочки, и куда девались их яйца? А человеческие останки находили или только ящериц да рыб? Как плоть и кости превращаются в камень? Неужели мы тоже однажды превратимся в камень? А на школьном дворе под землей тоже лежат ископаемые? А если мы возьмем лопаты и пойдем туда копать, мы их найдем? А какое у вас любимое ископаемое, где вы его нашли? А что вы сейчас ищете, а вы когда-нибудь попадали себе по пальцу молотком, а за границей вы были?

Потом, понизив голос, спрашивали про Блэкуотер: вы же слышали, да? Про мужчину, который утонул под Новый год, про дохлую скотину и ночные видения? Про Крэкнелла, который сошел с ума и ночи напролет просиживает у Левиафана, высматривая чудовище? Неужели оно правда существует и нападет на деревню? Тут мистер Каффин решил, что разговор принимает нежелательный оборот, и попытался повернуть его в другое русло:

– Ну хватит, девочки, не докучайте миссис Сиборн этой чепухой. – И стер с доски нарисованный аммонит.

Накануне вечером на прогулке Уильям Рэнсом напутствовал Кору – пастырским тоном, которым время от времени разговаривал с ней, когда хотел показать, кто тут главный: не надо поощрять разговоры о напасти. Хватит с меня Крэкнелла, пояснил он, и Бэнкса, который утверждает, что селедки не осталось и он обречен голодать. Не надо забивать детские головы этой ерундой, ни к чему хорошему это не приведет. Тогда Кора подумала: «Вы правы, Уилл, вы совершенно правы», но сейчас, когда на нее смотрела дюжина пар глаз – кто вопросительно, а кто и с испугом, – Кора почувствовала раздражение. «С какой стати мужчины вечно диктуют нам, что говорить?»

– Вполне вероятно, что некоторые животные вроде тех, чьи останки мы находим в камнях, дожили до наших дней, – осторожно начала она. – Ведь в мире существует множество уголков, куда не ступала нога человека, и таких глубоких водоемов, что никто еще ни разу не достал до дна. Кто знает, что там таится? В Шотландии в озере Лох-Несс из века в век уже более тысячи лет видят какое-то животное. Говорят, однажды оно убило купавшегося в озере мужчину, но святой Колумба[35]35

Колумба (521–597) – ирландский святой, монах, проповедник христианства в Шотландии.

[Закрыть] прогнал чудовище, и все же оно иногда показывается на поверхности…

Мистер Каффин кашлянул и, закатив глаза, окинул взглядом младших учениц – девчушка в желтом платье испуганно кривила губы, – давая гостье понять, что лучше бы вернуться к костям и камням, которые она принесла с собой.

– Нет ничего страшнее невежества, – добавила Кора. – Узнайте побольше о том, что вас пугает, – и вы поймете, что нечего бояться. Иногда и лежащая на полу комнаты одежда кажется чудовищем, которое подкрадывается к нам, но стоит отдернуть занавеску, и мы видим: ба, да это же платье, которое мы сняли вчера! Мне неизвестно, живет ли в Блэкуотере неведомое животное, но одно я знаю точно: если оно вылезет на берег, перед нами окажется не чудище, а существо из плоти и крови, как и мы с вами.

Девочка в желтом платье, которой страшные истории явно понравились куда больше наставлений, зевнула, прикрыв рот ладошкой. Кора посмотрела на часы:

– Что-то я вас совсем заговорила, но вы молодцы, так внимательно и терпеливо слушали. Кажется, у нас остался час – ведь так, мистер Каффин? – и больше всего мне бы хотелось посмотреть, как вы рисуете. Вот эти ваши рисунки, – она показала на стену с бабочками, – мне очень понравились. Подходите ко мне, берите, что бы вам хотелось нарисовать, а когда закончите, я выберу лучший рисунок, а тот, кто его нарисует, получит приз.

При упоминании о призе класс оживленно загомонил.

– По одному, пожалуйста, – распорядился мистер Каффин, наблюдая, как Кора раздает аммониты, диабазы и мягкие куски глины с вкраплениями острых зубов, после чего принес кружки с водой, кисточки и засохшие краски.

Джоанна Рэнсом по-прежнему сидела за партой.

– А мы почему не идем? – спросила Наоми. У нее руки чесались заполучить какой-нибудь красивый камень и доказать миссис Сиборн, что тоже достойна ее внимания.

– Потому что она моя подруга, не могу же я говорить с ней при малявках, – отрезала Джоанна, впрочем ничуть не желая обидеть Наоми, но в присутствии Коры старая подружка словно съежилась, казалась ей убогой и глупой, в рваной одежде, насквозь провонявшей рыбой, с дурацкими хвостиками, поскольку ее отец так и не научился заплетать косички. «Как я могу стать похожей на Кору, – думала Джоанна, – если я разговариваю в точности как Наоми, сижу, как она, и так же глупа, как она. Я даже не знала, что Луна вращается вокруг Земли!»

Наоми побледнела под веснушками. Она всегда остро чувствовала пренебрежение, а сейчас острее, чем когда-либо. Не успела она слова сказать, как Джоанна подскочила к Коре, чмокнула ее в щеку и проговорила: «Вы отлично справились». Можно подумать, она уже взрослая, как будто и не вытирает нос рукавом, пока никто не видит! Наоми не завтракала, и комната закружилась у нее перед глазами. Она попыталась встать, но тут подошел мистер Каффин и поставил на парту перед ней чернильницу с черными чернилами, положил пачку бумаги и какую-то штуку, похожую на садовую улитку из серого камня.

– Наоми Бэнкс, сядь прямо, – велел учитель. Он отнюдь не был строг, но досадовал на себя за то, что пригласил эту миссис Сиборн с ее рассказами о чудовищах. Затея оказалась вовсе не такой удачной, как он рассчитывал. – Ты рисуешь лучше многих здесь. Посмотрим, что у тебя получится.

«Что у меня получится…» – думала Наоми, взвешивая улитку сперва на правой, потом на левой руке; с каким удовольствием она швырнула бы этот камень прямо Коре в лоб! Да кто она вообще такая? Пока она не появилась, у них с Джо все было так хорошо – они придумывали заклятья, жгли костры. «Да она ведьма, – думала Наоми, – и я бы совсем не удивилась: вы только поглядите на ее пальто! А этот змей, наверное, ее помощник, и она притащила его с собой».

Эта злая мысль рассмешила девочку, и, когда Джоанна вернулась за парту, ее подружка, хихикая, возила кисточкой в чернильнице. «А на ночь, должно быть, привязывает его к своей кровати. И еще катается на нем». Она все болтала и болтала кисточкой в чернильнице, так что на лежавшем перед ней белом листе бумаги появились кляксы. «Да она, чего доброго, по ночам его кормит грудью!» – думала Наоми и покатывалась со смеху, сама уже не понимая, смеется ли потому, что думает смешное, – уж очень громко и неестественно она хохотала и не могла остановиться, даже заметив озадаченный и сердитый взгляд Джоанны. «Он, должно быть, здесь, у порога, за дверью, она его наверняка подзывает свистом, как фермер собак». Наоми опустила взгляд на собственные руки с белыми перепоночками между пальцами, и ей померещилось, будто они блестят от морской воды и воняют рыбьими кишками. Она затряслась от смеха, в голосе зазвенели высокие нотки, послышался нескрываемый страх. Она оглянулась сперва через левое, потом через правое плечо, но дверь класса оказалась закрыта. Кисточка описывала в чернильнице лихорадочные круги, словно кто-то другой водил рукой Наоми, парта подпрыгивала, банка опрокинулась, и вода разлилась на усеянную кляксами бумагу. «Смотрите, он тут», – думала Наоми, хохоча, и все оглядывалась через плечо (когда змей войдет, она его первой увидит!).

– СМОТРИТЕ! – выкрикнула она, обращаясь то ли к Джоанне, то ли к мистеру Каффину, который снова подошел к ней, стал хватать ее за руки и что-то говорил, но его слова утопали в ее пронзительном хохоте. – РАЗВЕ ВЫ НЕ ВИДИТЕ?

Чернила расплывались от воды, и на бумаге свернулась кольцами змея с распростертыми черными крыльями и тонкой шкурой, под которой билось сердце.

– Уже скоро, совсем скоро… – Наоми снова оглянулась через плечо, потом еще и еще, уверенная, что змей на пороге, она его чуяла, ошибки быть не могло: этот запах она узнала бы где угодно… Да и другие девочки, похоже, тоже заметили змея: Хэрриет, та, в желтом платье, хохотала и так сильно поворачивала голову, что было странно, как она не свернула себе шею, и близнецы, которые жили через дорогу от Наоми и ни с кем никогда толком не разговаривали, даже друг с другом, крутили головой влево-вправо, влево-вправо и смеялись.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.