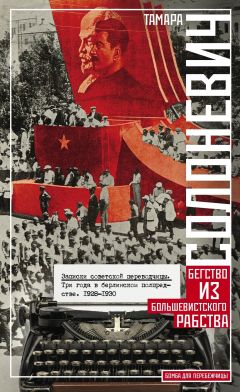

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)

Мы подъехали к небольшому двухэтажному дому на одной из Ямских-Тверских, за Сухаревой башней (ныне снесенной большевиками). У дверей нас встретила пожилая начальница и двое коммунистов. Нас провели прежде всего в кабинет начальницы. Ей было лет шестьдесят, и она производила приличное впечатление своими хорошими манерами.

– Делегаты хотели бы задать вам несколько вопросов.

– Пожалуйста, я с удовольствием отвечу.

Делегаты стали задавать вопросы преимущественно статистического характера, интересовались также – помогает ли диспансер в том смысле, что проституция в Москве уменьшается.

Начальница старательно надела на нос очки, достала из ящика письменного стола диаграммы и доклады, которые, по-видимому, фигурировали всегда при встречах с иностранными делегациями, и стала отвечать на вопросы.

Потом произошел маленький инцидент. Француз, сидевший рядом с Жоли и все время тихонько с ним переговаривавшийся, спросил:

– А вы сами тоже были раньше проституткой?

Остальные делегаты и делегатки – кто фыркнул, кто с негодованием на него зашикал. Мое положение было очень тягостным.

– Как вы можете задавать такие вопросы, ведь вы видите, что это пожилая приличная дама?

Но француз никак не хотел угомониться.

– И еще я хотел спросить, если проституция запрещена, то куда же должен идти мужчина, если ему нужно женщину?

Тут я решила не обращать на него больше внимания и стала переводить вопросы остальных делегатов. Они старательно записывали ответы в свои блокноты. Французик же просто хотел похулиганить.

Начальница разъясняла, что проститутки могут оставаться в диспансере не больше четырех недель, так как многие женщины, не имеющие жилищной площади – ввиду страшной перенаселенности в СССР вообще не принято говорить о «квартире», или «комнате», люди имеют только так называемую жилплощадь, – притворяются проститутками, чтобы хоть на время иметь место для спанья и пищу. Поэтому каждые четыре недели состав диспансера сменяется.

– А не замечали ли вы, чтобы одни и те же женщины попадали снова в диспансер? – задала ехидный вопрос одна из делегаток.

Но начальница и глазом не моргнула.

– Как же, бывают такие случаи, но довольно редко.

Я потом слышала стороной, что контингент диспансера приблизительно один и тот же. Надоест проститутке ночевать в садах или на бульварах, и она идет передохнуть на несколько дней в диспансер. Ее там кормят, хоть и не густо, но все же лучше, чем она питается на воле, и спать есть где. Зато, когда ее выпускают снова на улицу, она опять принимается за свое. Так что реальной пользы от этого диспансера очень мало.

После разговора с начальницей мы пошли осматривать диспансер. Думаю, что даже тюрьма в культурных странах выглядит лучше и уютнее. Небольшие, плохо побеленные комнаты, тесными рядами стоят железные покосившиеся койки с продавленными матрасами, покрытые сероватыми байковыми одеялами. На кроватях сидят молодые и средних лет женщины. Очевидно, у них нет другой комнаты, где они могли бы находиться в течение целого дня, так как все они сидели на своих кроватях. Для них не устроено никаких мастерских, и они то играют в карты, то гадают, – редко, редко какая-нибудь из них вяжет что-нибудь.

На вопрос делегатки к проститутке, ведется ли среди них культурно-просветительная работа, проститутка ответила вызывающе:

– Это что еще за работа! Да мы сюда не работать пришли, а отдыхать.

Услышав от меня перевод этой фразы, делегаты стали обмениваться между собой довольно двусмысленными замечаниями. Вообще мое положение было не из легких. Французы посматривали на проституток с видом охотника, рассматривающего дичь. Одну молодую девушку, сохранившую еще свежесть и миловидную лицом, товарищ электрика Жоли даже пытался ущипнуть за подбородок.

Потом послышался звонок, и мы спустились вместе с пенсионерками в столовую, которая помещается в подвальном этаже. Нам дали попробовать щи и кашу. Французы поморщились, но по советским порядкам 1932 года это был совсем приличный обед.

Когда французская делегация уехала, как и все остальные, в турне по Союзу, от нее в отеле отстал один марсельский владелец гаража. Он заболел, и его пришлось оставить в Москве. К больным делегатам большевики стараются относиться всегда сугубо внимательно. К нему пригласили двух врачей, и при нем дежурила день и ночь сестра милосердия, хотя особой нужды в этом не замечалось. Из двух сестер, сменявшихся по очереди, одна была со всеми повадками чекистки. И вот однажды вечером она принесла Гурману записку, которую француз откуда-то получил. В ней ему назначили свидание. Была подпись, но не было адреса, свидание назначалось на улице.

Гурман велел сестре выведать у француза, где и как он с этой дамой познакомился. Оказалось, что еще до своей болезни он как-то незаметно выскользнул из гостиницы и пошел прогуляться по Тверской. Тут с ним заговорила какая-то девица, дала ему свой адрес и просила к ней зайти. Но на следующий день он захворал.

Я видела, как Гурман, после доклада сестры, взял у нее адрес девицы и куда-то скрылся. Думаю, что этой девице не поздоровилось. Вообще в последние годы делегации иностранных рабочих очень строго изолировали от москвичей, и к ним в гостиницу можно было проникнуть только через штаб по приему делегаций.

Отъезд за границу

Наступил август. Я уже год хлопотала о выходе из советского подданства, так как мой второй муж – иностранец – выехал за границу и ждал меня там. И вот в течение целого года я ходила в так называемый иностранный отдел Московского губисполкома. Стояла каждую пятницу в очереди у заветного окошечка, а затем робко осведомлялась о моем деле.

И всегда из окошечка без того, чтобы я особенно могла разглядеть, кто именно со мной говорит, доносилось сухое:

– Зайдите на следующей неделе.

В этом иностранном отделе толпились люди, желавшие тем или иным путем выехать за границу. Выдача разрешений тянется в СССР годами, ибо власть всеми силами старается возможно меньшее число людей выпустить из «советского рая». Во время моих посещений этого учреждения мне пришлось познакомиться с несколькими из таких желающих ухать. Помню одну ветхую старушку, которая рассказала мне, что у нее дочь в Риге, особенно там не нуждается и зовет к себе. В Москве старушка сильно бедствует, живет из милости на кухне в общей кооперативной квартире. Если бы не дочкины посылки, она умерла бы с голоду, так как карточек на продукты не имеет.

– А почему же вы не исхлопочете себе карточки?

– Да ведь муж-то мой, царствие ему небесное, священником был, лишенка я.

И вот ходила эта старушка так же, как и я, из недели в неделю и из месяца в месяц. Однажды я была свидетельницей, как из окна на ее просительный вопрос резко послышалось:

– Вам, гражданка, в выезде отказано.

Старушка тут же грохнулась на землю. Стонала и рыдала. Я пыталась ее успокоить, но меня оттолкнули чьи то сильные руки. Два красноармейца, дежурящие внизу, взяли ее и вынесли. Посадили на извозчика. Увезли. Хотелось надеяться, что домой.

А то помню еще один интересный случай. К окошечку, где выдают паспорта, подошел какой-то немецкий рабочий. Я узнала его по баварским коротким бархатным штанишкам. Он сдавал немецкий паспорт и получал взамен его советский.

Стоявший рядом пожилой гражданин сказал немцу шепотом:

– Что вы с ума сошли, что ли? Да разве можно отдавать заграничный паспорт и брать советский. Ой, и будете же вы жалеть!

Немец презрительно усмехнулся:

– В Германии я все равно был безработным. А здесь мне сейчас же обещают работу.

Господин втянул голову в плечи, посмотрел кругом, потом постукал себя пальцем по лбу.

– У него не все дома.

Прошло около шести месяцев. В одну из очередных пятниц я была снова у заветного окошечка. Около соседнего – того, откуда выдавали иностранные паспорта, слышались резкие возгласы, ругательства на немецком языке, возмущенные тирады.

Я подошла поближе. У окошка потрясал кулаками тот самый немец. Он похудел и имел очень несчастный и злой вид. Он кричал:

– Я требую, чтобы вы вернули мне мой немецкий паспорт. Я лучше буду безработным в Германии, чем останусь здесь. Вы меня обманули, вы сказали мне, что я буду здесь лучше жить, чем в Германии. Это ложь, это скандал! Я пойду в посольство и буду жаловаться.

Окошечко демонстративно захлопнулось. Он стал ожесточенно стучать в него кулаками. В это время пришли красноармейцы и увели его куда-то вглубь зала, через внутренние двери. Сомневаюсь, чтобы этот бедный обманутый пролетарий когда-нибудь увидел снова свою родину.

Наконец, после долгих хлопот и мытарств, меня выпустили из советского подданства и я смогла выехать за границу. Выдавая выездную визу, служащая меня предупредила:

– Только помните, вы уже никогда не сможете вернуться в СССР. Мы ставим вам особую визу, и ни одно советское консульство в мире не поставит вам въездной сюда.

«Слава богу!» – подумала я.

Наконец я в поезде Москва – Бигосово. Меня провожают, кроме родных, мои сослуживцы. Они очень мне завидуют.

– Какая вы счастливая, Тамара Владимировна! Эх, если бы нам заграничный паспорт!

Характерно, что почти каждый советский гражданин с радостью уехал бы за границу. Никто из них не думает, что за границей может быть и нужда, и преследования, и безработица… Каждому кажется, что, если он покинет пределы Советского Союза, он сразу станет счастливым. Большевицкий гнет так велик, так проникает буквально во все сферы, как общественно-политической, так и частной жизни, что каждый чувствует себя непрерывно под каким-то страшным ударом. И это чувство полной беспомощности перед какой-то неизбежностью облекает выезд за границу для каждого беспартийного советского гражданина в заманчивые и чудесные формы. Только бы вырваться из этого ада, а там уже ничего не страшно.

Может быть, поэтому все подсоветские люди, попавшие за границу, чувствуют себя гораздо счастливее, чем уже давно проживающие там эмигранты. Для подсоветских все неприятности жизни в свободных странах кажутся просто-напросто мелочами. Разве можно сравнить с теми ужасами, с тем бесправием, с теми издевательствами, которые им пришлось пережить «там»?

Когда поезд тронулся, я отвернулась от окошка и взглянула в свое купе. Я увидела что со мной едет какой-то молодой человек, без пиджака, только в рубахе и брюках. Близ границы мы немного разговорились, и я узнала, что он немец, работал на одном из уральских заводов, а теперь возвращается в Германию. Он был очень несловохотлив – этот немец. Только когда в Бигосово мы пересели на латвийский поезд и очутились за границами СССР, он немного разговорился. Я спросила его, как ему нравится в Союзе. Он фыркнул.

– Уж меня-то больше не обманут. Уж я-то все знаю. Все видел. Работал на Урале. Есть нечего, зарплату задерживают. Живешь как свинья. А воровство как развито. Ведь подумайте, я на одну минутку оставил свой чемоданчик и пиджак в зале ожидания на вокзале в Москве и побежал к киоску купить папирос. Вернулся – ни чемодана, ни пиджака. Так вот теперь и еду. Что-то моя мать скажет!

– А вы откуда родом?

– Из Берлина.

Скоро я заметила, что он не имеет с собой абсолютно ничего съестного. Предложила ему бутерброд. Он сперва все отказывался, а потом не вытерпел. И с каким волчьим аппетитом стал поглощать пищу!

Через 24 часа поезд пересек лимитрофы и стал подходить к германской границе – Тильзиту. В нашем купе, кроме немца, сидели трое советских служащих, направлявшихся, как я поняла из их разговоров, в берлинское полпредство и торгпредство. Двое мужчин и одна женщина.

По-видимому, коммунисты. Последние годы за границу вообще стали командировать все больше и больше членов партии. Только на должности специалистов посылают беспартийных, да на мелкую техническую работу.

Советчики больше молчали и сосредоточенно вглядывались в расстилавшийся за окнами непривычный пейзаж.

Но вот и германская граница. Поезд остановился. В наше купе вошел высокий немец в форме. Взял наши паспорта, живо их перелистал и остановил свой взор на моем соседе – молодом немце.

– Вы такой-то? (Фамилию я, к сожалению, забыла.)

Немец побледнел как полотно.

– Да, я.

– Следуйте за мной, вы арестованы.

Немец встал, у него не было никакого багажа. Не попрощавшись ни с кем, он покорно вышел за пограничником.

– Что случилось? – заволновались советчики.

Я объяснила, что он арестован.

– За что?

– Не знаю.

Кто хочет узнать историю этого немца, пусть перелистает берлинские газеты конца сентября 1932 года. В них под крупным заголовком сообщалось, что на границе арестован коммунист такой-то, который за два года до того принимал участие в вооруженном нападении на один национал-социалистический ресторан. При этом два гитлеровца были убиты. Ему грозила тюрьма, и коммунисты переправили его в Советский Союз. Теперь он на суде заявил, что вернулся потому, что предпочитает лучше отбыть срок своего наказания в германской тюрьме, чем влачить жалкое существование в СССР. Он совершенно разочаровался в коммунизме и просил его не слишком строго наказывать.

Для меня же началась свободная жизнь.

Три года в Берлинском торгпредстве. 1928—1930

Линденштрассе № 21—25

Одна из крупных артерий Берлина, соединяющая Бель-Альянс-плац с восточной частью города, – Линденштрассе. По правой стороне, пройдя огромное здание, в котором раньше помещался «Форвертс», перейдя Хольманнштрассе, вы подходите к четырехэтажному массиву страхового общества «Виктория». Красивое здание, с характерной для берлинских домов графитовой крышей, рассчитанное на столетия, с толстыми стенами и импозантной вывеской: «Торговое представительство СССР в Германии».

Веймарская республика и социал-демократический режим в Германии предоставляли советскому правительству и Коминтерну широкое поле деятельности. Торговые отношения между Германией и СССР процветали, ассигновывались трехсотмиллионные кредиты, большевики лихорадочно вывозили в Германию мороженых гусей, яйца и хлеб, отнимая все это у несчастного, голодного русского мужика, и ввозили машины и оборудование для того, чтобы вооружиться до зубов. Как теперь оказывается – вооружиться против той же Германии. Звучит парадоксально, но выходит так, что Германия своими собственными руками и силами своих собственных инженеров вооружила СССР против самой себя.

Под прикрытием полпредства и торгпредства советские агенты с невероятной и дьявольской ловкостью вели пропаганду, увеличивали тираж «Роте фане», вскармливали компартию и всяческие ее филиалы, пока не пришел Гитлер и его штурмовики, положившие конец большевицкой свистопляске.

После 30 января 1933 года, то есть после прихода к власти Гитлера, торгпредство на Линденштрассе стало худеть и чахнуть. Сперва у большевиков, правда, были еще надежды на то, что правительство Гитлера долго не продержится. Но время шло, правительство крепло, завоевывая все новые и новые позиции. Большевикам надо было искать новых друзей, а главное – вербовать в других странах наивных пролетариев, чтобы составить единый фронт против ненавистного национал-социализма. И так как существующая в СССР «монополия внешней торговли» всегда была учреждением более политическим, чем экономическим, – заказы были переданы постепенно в другие страны, и гуси поехали вместо Германии в Англию. Великолепное помещение на Линденштрассе, за которое уплачивалось в год больше полумиллиона марок, было скрепя сердце очищено, а жалкие остатки торгпредства перекочевали в собственный, советского правительства, дом (по сравнению с домом «Виктории» – домик) № 11 на Литценбургенштрассе, в Вестене. Там оно упокояется и поныне. Из 1200 служащих осталось теперь едва ли больше ста пятидесяти. Sic transit gloria mundi.

Волею судеб мне пришлось проработать в берлинском торгпредстве с января 1928 г. по март 1931 года, то есть в самый разгар его деятельности. В эти годы на здание Линденштрассе, 21–25 были устремлены взоры многих и многих сотен германских купцов и промышленников. Ежедневно его посещали бесчисленные продавцы, покупатели, агенты и посредники. И каждый из них, переступая порог этого дома, чувствовал себя несколько неуверенно, как бы на вражеской территории.

В десять часов утра и в пять часов вечера отворялись массивные двери, впуская или выпуская сотни служащих торгпредства: стенографисток, машинисток, переводчиков, инженеров, приемщиков и просто большевиков, занимавших командные посты. Однако в окнах торгпредства до поздней ночи светился огонь, так как более пятидесяти процентов так называемых «ответственных работников» должны были работать без ограничения времени – а перегружены все были страшно.

Линденштрассе приспособилось к этой армии русских. На противоположной стороне открылись две эмигрантские столовки, где можно было получить и борщ, и гречневую кашу с молоком, и поросенка под хреном. Несмотря на то что в самом торгпредстве была кантина (столовая и буфет), многие служащие, даже коммунисты, предпочитали обедать в русских столовках напротив. Пока в один прекрасный день не вышел приказ: обедать только в кантине.

Немцы, жившие и торговавшие на Линденштрассе, в окрестностях торгпредства, смотрели на этих русских и думали: вот идут большевики. А между тем до самого последнего времени настоящих большевиков, то есть людей, преданных советской власти, в торгпредствах было очень мало. Большинство технического персонала являлось тогда, да является и теперь, беспартийными. Выходя из здания и завернув за угол, они облегченно вздыхали – я не шучу, я очень хорошо помню у себя этот вздох облегчения и какое-то внутреннее чувство освобождения всякий раз, когда я выходила из торгпредства и становилась самой обыкновенной прохожей, теряющейся в разношерстной толпе, фланирующей по улице. Потом, с опаской оглядываясь кругом, они покупали в газетных киосках тогда еще выходивший «Руль» или парижское «Возрождение», как нынче покупают, вероятно, «Голос России» или «За Родину». А поздно вечером, заперев двери и окна в меблированной комнате, снимаемой у какой-нибудь фрау Мюллер или фрау Шульц, они садились к столу и с наслаждением погружались либо в эти газеты, либо в эмигрантскую литературу. Чем ярче и грознее бичевали большевиков белые газеты, чем откровеннее разоблачали козни ГПУ – Агабеков, Беседовский или Дмитриевский, – тем приятнее чувствовал себя советский служащий торгпредства. Воображаю, какое истинное наслаждение испытывают теперь беспартийные служащие парижского, лондонского, берлинского и всяких других торгпредств, читая «Россию в концлагере» или «Молодежь и ГПУ»! Прямо завидно становится.

В настоящих очерках я позволю себе рассказать кое-что о внутренней жизни торгпредства и о людях, которые в нем работали. В Берлине есть еще живые свидетели того, что в бытность мою торгпредской служащей я была настроена крайне антибольшевицки. Эти люди – немцы, бывавшие в торгпредстве по делам и заходившие ко мне за справками, так как я ведала информационным бюро. У меня есть некая физиономическая способность – я почти с первого взгляда либо доверяю человеку, либо ему не доверяю, и нужно сказать, что ошибаюсь очень редко. Обычно после выдачи справки завязывался тот или иной разговор, и я с двух слов определяла своего посетителя. Из таких разговоров иногда зарождалось знакомство и даже нечто вроде дружбы, с большой долей откровенности в области политических взглядов. Эти люди могут подтвердить, что, служа по необходимости у большевиков, я ненавидела их всеми фибрами души, а также что описываемая мною атмосфера работы в торгпредстве соответствует действительности. Для пояснения того, как возможна в стенах торгпредства такая откровенность, должна сказать, что последний год у меня была совсем отдельная комната, где, кроме меня, никто не сидел.

Среди белой эмиграции, как и среди иностранцев, существует ошибочное мнение, что всякий торгпредский служащий – личность подозрительная, чуть ли не имеющая отношение к ГПУ, потому что-де так, зря кого за границу не пошлют. Я хочу и должна в корне опровергнуть это мнение. Ибо каждое советское торгпредство в любой стране – это та же «Россия в концлагере». В нем есть, с одной стороны, правящая беспардонная большевицкая каста, и, с другой стороны, запуганный беспартийный советский служащий, который более или менее случайно командируется за границу, живет там под вечным страхом, что это блаженство вот-вот кончится, что он будет откомандирован обратно в советский ад, затем действительно откомандировывается, после чего у него на долгие годы остается светлое, но горькое воспоминание, которое сопровождает его неотлучно во все время пребывания его за границей. У каждого остаются в СССР родные и близкие, зачастую даже муж или жена, которых упорно не пускают за границу, и точно так же, как любой из эмигрантов трепещет за своих оставшихся «там», избегая писать им или слать посылки, – каждый торгпредский служащий трепещет за своих и по мере своих сил стремится не провиниться перед советской властью – не только ради своей шкуры, а именно ради своих близких.

Лично я особенной трусливостью не отличаюсь, и я много позволяла себе в бытность мою в торгпредстве, вплоть до хождения в церковь на Фербеллинер-плац, но все же пойти на концерт, например, хора донских казаков Жарова я – признаюсь теперь со стыдом – так и не решилась. Ибо знала, что в зале будут непременно присутствовать несколько чекистов, которые будут следить – не пришел ли кто-нибудь из торгпредских послушать «белобандитский хор».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.