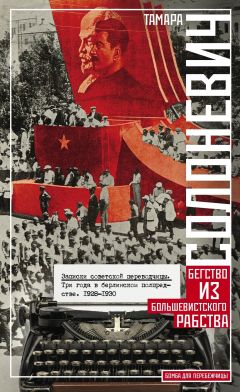

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)

Аптекарь из Бостона

Как-то утром раздался стук в дверь.

– Войдите.

В комнату как-то бочком просунулся полный низенький еврей, в добротном клетчатом пальто, по-видимому иностранец.

– Bitte, treten Sie naher.

Он заговорил на каком-то странном наречии, на смеси немецкого и английского.

Оказалось, что он хочет ехать в СССР и пришел узнать, можно ли туда провезти штук двадцать самопишущих ручек и вообще подарки родным.

– А вы надолго туда едете?

– Нет, только на месяц. Я, видите ли, сам русский, только уже двадцать пять лет как эмигрировал в Америку и там натурализовался. Теперь у меня два дома в Бостоне и четыре аптеки. Но в России у меня остались родные – сестра, племянники. И вот я решил поехать туда посмотреть, как там живется. Вы знаете – газеты такие разноречивые дают сведения, что не знаешь, где правда, а где ложь. В письмах пишут, что живется им хорошо, но все просят денег. Мы – у меня в Америке еще есть и брат, но он живет отдельно – посылаем время от времени по сто долларов. А теперь я хотел бы лично посмотреть новую Россию, чего там добились и как все там устроено.

– Не проще ли тогда говорить по-русски? – предложила я.

Мой посетитель сконфузился.

– Я, видите ли, стал уже забывать русский язык. Понимать-то все понимаю, но сам говорю с трудом. Кстати, скажите, пожалуйста, правда, что там, в России, голод, или это только врут газеты?

Мне пришлось дать ему неопределенный ответ, вроде: «Вот поедете сами и увидите, что правда». Потом, движимая чувством любопытства, я прибавила: «На обратном пути, если будете ехать через Берлин, заходите и расскажите о ваших впечатлениях и о том, что вам удалось провезти».

Мистер Брукс распрощался и ушел. В повседневной торгпредской суете другие посетители как-то стушевали мое о нем воспоминание.

После отъезда комиссии Ройзенмана начались перемены, откомандирования и прибытия новых сотрудников. Для меня в бюро информации это означало большую дезорганизацию чисто технического характера, так как расстроилась вся более или менее налаженная система справок. На списке отделов и сотрудников, лежавшем у меня на столе под большим стеклом, не было буквально ни одного живого места. Начальники отделов, помощники, инженеры, корреспонденты – все полетело вверх тормашками.

В качестве общественной нагрузки, на меня возложили обязанности секретаря комиссии по изучению немецкого языка. Иными словами, я должна была вести учет учеников, составлять кружки, следить за преподаванием и вообще стараться по мере сил, чтобы не знающие немецкого языка сотрудники поскорее усвоили его. Это была чисто культурная работа, и поэтому я отнеслась к ней более или менее серьезно. Я считала, что чем больше русских людей будет знать немецкий, тем лучше. В наивности своей – странно, но даже пятнадцать лет советского хозяйничанья не могут заставить человека окончательно ни во что больше не верить – я полагала, что хоть по этой линии не будет халтуры.

До ройзенмановской чистки работа в кружках шла относительно сносно. Еще Олигер в свое время пригласила нескольких добросовестных учителей-немцев, которые оплачивались самими учениками. Время от времени происходили испытания, после чего некоторые сотрудники от дальнейшего изучения языка освобождались. Большинство их приезжало в Берлин с известным знанием языка, считая даже таких лоботрясов, как, например, Житков, который все же хоть читать по-немецки как-то умел.

Но после чистки началось нечто невообразимое. В торгпредство стали прибывать из Москвы сплошные выдвиженцы. Говорили, что Сталин решил «русифицировать» внешторговский аппарат. А так как в самом Наркомвнешторге все еще царствовали Розенгольц, Розенблюм, Розенфельд, Розенбаум и прочие, то они стали слать самых неспособных, самых простых, самых бестолковых, но русских людей. Можно сказать, что 1930 год был во внешней торговле годом выдвиженчества. Что из этого вышло и какие конечные убытки понесла советская внешняя торговля – об этом знают лишь секретные архивы Наркомвнешторга да ГПУ. Это были странные и сумбурные месяцы.

Ежедневно открывалась дверь в мою комнатенку под чердаком, и вваливались по двое, по трое, по четверо каких-то новых людей, в кепках, сдвинутых на затылок, в бесформенных советских «польтах».

– Товарищ, как мы из Москвы приехали, хотели бы, значит… того… на немецкий записаться.

– А вы на постоянную работу приехали?

– Известно, на постоянную. Как бы так, чтобы мы месяца в три научились по-немецки говорить?

– А вы в Москве немецкий изучали?

– Я нет, а вон Мишка курсы посещал. Слышь, Мишка, ты ведь на курсах был?

– Да какие там курсы, походил две недели, а потом отправили в командировку, где тут научиться.

У меня опускались руки. С одной стороны, мне было жаль этих своих, родных по крови, русских людей. Чем меньше человек образован, чем меньше он знает – тем меньше он виноват в большевизме. Ибо его-то уж так легко обмануть самыми элементарными демагогическими приемами. А с другой стороны, как научить такого Мишку в три месяца читать, писать и говорить на совершенно незнакомом, да еще таком трудном языке, как немецкий?

Записывала всех этих Мишек, Сенек и Степок в кружки. Но ровно через две недели оказывалось, что данным учителем они недовольны, что от него они ничему научиться не могут, что они просят перевести их к другому. От другого они переходили к третьему, а потом… потом назначились экзамены, причем комячейка заранее составляла списки тех, кто по каким-либо причинам казался ей неподходящим, и жертвы эти неминуемо на экзамене проваливались. Законы же тем временем сыпались из Москвы драконовские: кто в течение трех месяцев не овладеет немецким языком в степени достаточной для того, чтобы вести переговоры с фирмами и оформлять заказы, подлежит обратному откомандированию в СССР. Так и проходил этот сумасшедший год в вечной смене персонала и в неслыханном выбрасывании на ветер российских народных денежек.

В отделе кадров заведующие тоже долго не засиживались. Как я уже писала, Сергеева и Иоффе сменил Евгеньев, потом Евгеньев слетел, и на его место прислали совершенно тупого «старого большевика» Охлопкова, причем всем управляли Дора Гончарова и Торская, а к началу 1931 года и Гончарова, и Торская уступила место Машкевичу. Легко себе представить, что при такой чехарде оставалось от других отделов. Только пух летел.

Я сижу за своим столом и разбираю почту. Один за другим входят посетители, даю им справки, на столе трещит телефон. Очередной стук в дверь. Входит некто, но я в это время говорю с кем-то из города. Вошел, остановился у двери и дальше не идет. Наконец я положила трубку, поворачиваю голову, всматриваюсь. Там стоит как будто мистер Брукс. Только вид у него какой-то странный, голову опустил. Вместо добротного пальто – какой-то прорезиненный макинтош явно советского происхождения. Наконец он поднимает голову, и наши взгляды скрещиваются.

– Ах, это вы, – говорю я. – Ну что, вернулись? Как ездилось? Расскажите все по порядку.

– Ох, – еще издали вздыхает он, – ох, десять фунтов потерял.

Я не сразу соображаю, в чем дело. Десять фунтов… Почему фунтов, а не долларов, ведь он – американец.

– Где же вы их потеряли, здесь, в коридоре, может быть?

– Да нет, какое там в коридоре – там, в России, чтоб их Господь Бог покарал…

– Садитесь, пожалуйста, – говорю я заинтересованно и почти мягко. – В чем дело?

– Десять фунтов собственного весу за один месяц потерял, как вам это нравится? Это разве страна! Это же сумасшедший дом…

Несмотря на то что мы одни в комнате, я инстинктивно оглядываюсь по сторонам. Но тон посетителя так искренен, а вид у него настолько свидетельствует о том, что ему пришлось много пережить, что я ни на минуту не думаю о провокации.

Кряхтя и охая, мистер Брукс чистосердечно выкладывает мне свои горести. Подумать только, какое бесправие, какой ужас, какой голод и нищета царят теперь в его родном Витебске. Несмотря на то что один из его племянников состоит в комсомоле, вся семья сестры буквально голодает…

– И вы знаете, – говорит мистер Брукс, – ведь ободраны все как липки. Я, знаете, везде был, все видел, я сам в очередях стоял за обувью для них, за калошами. В поезде спрашиваю проводника, который час. А он мне отвечает, что у него часов нет. Так я ему сказал, что у нас в Америке каждый проводник и кондуктор обязательно имеет часы. Вы думаете, он мне поверил? Только почесал в затылке и больше ничего. А террор! Родственники мои посещали меня только по ночам, и старые знакомые тоже. Там есть такая мадам Непомнящая, богачи были раньше большие, так эта мадам Непомнящая поздно ночью ко мне пришла и плакала, я вам говорю, плакала, как маленький ребенок. У нее дочь есть в Нью-Йорке. Так она меня умоляла передать ее дочери, чтобы та ее как-нибудь выписала к себе. Ноги у нее распухли – у мадам Непомнящей, – большевики ее всю обобрали, теперь живет старуха где-то в подвале. Со стен течет…

– Ну и что же, вы им помогли?

– Что значит, помогли! Я все отдал, что у меня было. Вы видели мое пальто, а теперь видите, в чем я вернулся? Отдал зятю пальто, а потом все деньги, которые у меня были – а ведь я повез с собой две тысячи долларов, – все раздал, поодевал всех, пообувал. А когда они меня на вокзал провожали всей толпой, ой, и плакали же все.

– Что же, вы еще раз, может быть, к ним приедете?

Мистер Брукс посмотрел на меня как на сумасшедшую.

– Чтобы я еще раз приехал в этот бедлам? Нет, довольно. Нам в старой России плохо жилось, эмигрировали мы в Америку, но скажу вам, что старая Россия это ведь рай был по сравнению с теперешней. Я-то, сидя у себя в Бостоне, говорил своей жене – она у меня американка, ничего о России не знает – говорил ей: вот прошло двадцать пять лет, как я уехал, уже давно царской власти нет, может быть, все-таки люди добились свободы. Ну, а теперь собственными глазами увидал ее, эту свободу, будь она проклята. Каждый боится сказать что-либо лишнее. Вот и вы все оглядываетесь. Только мне нечего бояться, я ведь американский гражданин.

– Ну, а самопишущие ручки провезли?

– Да, вот одна только и осталась.

Он отвернул полу пиджака и показал во внутреннем кармане ручку. Рядом с карманом блестел какой-то значок.

– А что это за значок? – неизвестно почему полюбопытствовала я.

– Масонский.

Я от испуга и от неожиданности чуть не упала со стула. Подумать только – масон! Живой масон! Сидит здесь передо мной и спокойно говорит о своей принадлежности к этой страшной организации. И невольно приходят в голову воспоминания моей юности, когда мой дядя, Алексей Семенович Шмаков, ученый антисемит и антимасон, толковал о страшной роли масонства в мире, вернее, о его безграничном владычестве над всеми странами без исключения. С тех пор прошло много лет, но в душе остался безотчетный страх перед масонством, как перед какой-то неведомой и злой силой. И вдруг теперь сидит себе разочарованный в советской действительности пожилой еврей и, как ни в чем не бывало, признается, что он, видите ли, масон…

Проходит несколько секунд в полном молчании, потом я решаюсь все-таки спросить:

– Вы в масонской ложе состоите?

– Да, конечно. У нас в Бостоне все более или менее приличные и состоятельные люди состоят в масонских ложах. Там собирается все хорошее общество.

Теперь я заинтересована. Страшно заинтересована.

– А скажите, какие цели преследует масонство?

– Цели? Очень хорошие цели: благо человечества, любовь к ближнему, преклонение перед истиной…

Я разочарована, хотя нужно быть совсем глупой, чтобы предполагать, что мне – первой встречной настоящий, всамделишный масон раскроет все тайные пружины своей организации. А потом, может быть, он играет там роль одного из «малых сих», которые даже и не подозревают, каким разрушительным целям они служат.

– И что же, вы собираетесь вместе, надеваете особые одежды, даете тайную клятву?

– Да, на это все есть свой ритуал, и, конечно, все члены обязаны ему следовать.

Но что там – собираемся вместе, виски пьем…

К сожалению, наш разговор прерывается на этом месте телефонными звонками, мистер Брукс встает и прощается. Вдогонку я успеваю его еще спросить:

– Теперь вы там, в Америке, вашему брату расскажете обо всем, что видели?

Но мистер Брукс злорадно усмехается и в глазах его загорается насмешливый огонек:

– Нет, уж дудки, пусть он сам поедет и убедится. Он все пропагандирует, что в Советской России лучше, чем у нас в Соединенных Штатах. Ни слова ему не скажу!

Приемщик Червов

Одной из первых ласточек выдвиженческой волны был приемщик Червов. Маленький, коренастый сибиряк, бывший железнодорожник из-под Читы, красный партизан во время борьбы с Колчаком, он был назначен директором какого-то промышленного предприятия, а потом отправлен за границу в качестве приемщика.

Я познакомилась с ним благодаря Житкову. Эго было незадолго до его отъезда в Москву, и он ходил в достаточной степени мрачным. Однако, когда в комнату вкатывался этаким мячиком Червов, чело Житкова прояснялось, и оба начинали балагурить. Нужно отдать должное Червову, он тоже принадлежал к категории «неунывающих россиян».

Его не смущало почти полное незнание немецкого языка, не смущало отсутствие образования, а к Европе он относился полуудивленно: «Ишь ты, ведь как оно того, здорово!» – полупрезрительно: «Куда там немчуре с нами тягаться!» С ним то и дело выходили какие-то курьезы, так что и Житков, и другие товарищи над ним потешались.

Как-то после обеда, охая и хохоча, в комнату ворвался Житков.

– Ой. Тамара Владимировна, не могу. Нет больше моей моченьки, ой, ну, и потеха!

– Что случилось, Георгий Порфирьевич?

– Ох, прямо живот заболел от смеху, нет, вы подумайте только… Ванька Червов, нет, не могу…

И Житков, весь трясясь от смеха, упал в изнеможении на стул.

Я уже знала о некоторых злоключениях Червова и спросила, заранее улыбаясь:

– Что, опять чего-нибудь не понял?

– Да какой там не понял! Вы подумайте, Тамара Владимировна, его посадили временно в Металлимпорте, пока все оформят для его отъезда во Франкфурт…

– А что, его командируют во Франкфурт?

– Ну да, приемщиком. Но вы послушайте дальше. Посадили его, значит, вроде как заместителем отдела пока. Отдельная комната, стол, телефон и машинисточку-немку дали на всякий случай, чтобы, значит, если кто зайдет в комнату, не напутал чего. Так вот, как телефон зазвонит, он, значит, все в телефон: как? как?.. А машинистку спрашивает немец-корреспондент: «Ну, как у тебя там новый начальник?». Она отвечает: «Да что, он ничего не делает целый Божий день». А немец все-таки допытывается: как, дескать, так ничего не делает? Ну а немка ему по-немецки, значит, и говорит:

– Er kakt den ganzen Tag ins Telephon.

И Житков залился смехом, вдвойне довольный и гривуазным анекдотом, и тем, что вот он теперь такие даже тонкости по-немецки понимает.

– Теперь по всему торгпредству пойдет эта штука.

Я невольно расхохоталась вместе с ним.

– А еще что?

– А еще! Надысь, он, значит, в ожидании отъезда во Франкфурт пошел экипироваться, Ему сказали, что он должен совсем как бы на буржуя походить, чтобы его, значит, на том заводе уважали, куда его командируют. Ну, он, значит, котелок решил купить. Знаете – такую круглую шляпу – котелок.

– Ну, как же не знать, такую и принц Уэльский носит.

– Вот именно. Ну, только он от нас скрыть хотел, или удивить апосля. Только никого из нас не взял с собой – этакий ведь упрямый жук – да и гайда к Вертгейму. Но словарик карманный, значит, с собой все же взял; я ему сразу, как он приехал, посоветовал, говорю – без словаря ни шагу.

Я улыбнулась, вспомнив опыт Житкова с «живодером».

– Нет, вы слушайте дальше. Вот приходит он к Вертгейму, глаза у него разбежались, и то хочется купить, и это. С непривычки – сами знаете – как наши русачки на все кидаются. Но потом все же к цели решил идти. Подходит это к нему фрейлейн и спрашивает, что, мол, ему требуется. А он нашел еще заранее в словаре «котелок» и говорит: Bitte, Kessel, Kesselchen… Та, значит, ему показывает, как пройти. По-немецки – направо, вверх, налево – словом, как водится. Блуждал он блуждал, наконец, другая фрейлейн его в посудный отдел приводит и сдает какому-то молодому немцу. Он ему опять, значит: дозвольте мне, говорит, Kesselchen. Немец приносит ему кастрюлю за кастрюлей, чашку за чашкой, и полоскательницы, и умывальницы. Червов потел, потел, ажно чертыхаться стал, ничего не помогает. Наконец, сжалился над ним приказчик и ведет его к полке – а там, ну, как бы так сказать поприличнее – ночные посудины, значит, рядами стоят. На всякий вкус. Тут уж наш Ванька разъярился, как загнет его по матушке: ты что, говорит, сукин сын, издеваться надо мной? Мне, говорит, на голову, понимаешь, так, мол, тебя и так, на голову мне котелок надоть. Тот опешил, собрался весь обслуживающий персонал – ничего понять не могут. Наконец, догадались, послали за переводчицей – ну, та Ваньку и выручила.

Прошло несколько месяцев. Житков уже был давно откомандирован, бюро информации перекочевало наверх. В один из ясных весенних дней ко мне зашел Червов. Он еще больше округлился, стал носить большие роговые очки и походил на жовиального банкира. В первый момент я его просто не узнала – до того он как-то раздобрел и «обуржуазился». Поздоровались, поговорили о том о сем. Оказалось, что его уже откомандировывают из Франкфурта.

– Все, что надо было нам узнать на том заводе, узнали, – загадочно заявил он. – Теперь можно и в Берлине немножко поработать.

– Ну, как вам там жилось? – полюбопытствовала я.

– Чудесно, Тамара Владимировна, знаете, как хорошо! И, как всякая славянская простая душа, Червов принялся посвящать меня во все детали его франкфуртского пребывания.

– Поселился я у одного инженера-немца. Квартира шикарная; обстановка, ковры, занавесы – загляденье. И живут только двое – он, да его жена, интересная такая дамочка. Ну, попервоначалу трудновато было с языком, никак не объяснишься, но потом мне ее, знаете, до того жалко стало, Тамара Владимировна. Представьте себе, как у них тут женщина угнетена – муж ейный башмаки ее заставляет ему чистить. И не только себе, а и мне, как квартиранту – значит. Ну, тут уж я вступился: нет, говорю, этого никак допустить не могу. И стал ей помогать обувь на кухне чистить. Она это сначала косилась на меня, отмахивалась, а потом постепенно поняла нашу русскую душу. Ну, оно, конечно, не обошлось без того, чтобы я ее не приласкал. А теперь так меня полюбила, что страх. Хочу, говорит, мужа бросить и с тобой в Россию ехать. Я там, значит, за инженера шел. Herr Ingenieur, да Herr Ingenieur. Ну, я ее тоже баловал – конфекты, пирожные. А теперь скоро ее рожденье. Тамара Владимировна, как бы так бы мне помогли, я бы хотел ей скатерть и двенадцать салфеток послать, только самых что ни на есть хороших. Пущай русскую душу знает.

Я слушала и думала, какой секрет заключается в наших русских людях, что они вызывают к себе такую глубокую и горячую любовь у иностранцев? Ведь вот приехало это черноземное сибирское существо в немецкий город, попало в, по-видимому, культурную немецкую семью, и вот смотришь – уже примерная, может быть, до тех пор немка отдала ему свое сердце и, наверное, по истинно германскому обычаю, не скоро его забудет. И он – этот Червов, на руках которого так много невинно загубленных русских жизней там, в Сибири, который и теперь является сознательным членом самой беспощадной, самой бессовестной и бандитской партии в мире, сумел дать этой представительнице культурнейшей страны Европы что-то, чего не мог дать ей ее муж. Странно, особенно если принять во внимание, что и разговаривать-то они толком не могли из-за незнания языка.

– А муж ее знал?

– Конечно, потом узнал. Гневался – страх как. Говорит: съезжайте, мол, с квартиры. А она ему: ежели он, говорит, съедет, то и я уйду с ним.

– Ну и что же теперь будет?

Глаза Червова блеснули сметливым огоньком из-под стекол.

– Что будет? А ничего не будет.

– Но почему же? Ведь вы, насколько я знаю, одинокий, могли бы жениться и взять ее с собой в Москву.

– Нет, уж куда там. Сами знаете ведь, она тут в холе жила, в сытости, а там у нас пока все еще наладится… Да и меня во всякое время неизвестно куда перебросить могут, где уж ей за мной таскаться. Вон смотрите – она мне теперь каждый Божий день письма пишет…

И Червов вытащил из бумажника несколько голубых душистых конвертов.

– А жаль, что я ни прочесть, ни ответить не умею.

– Как же вы даже и не отвечаете?

– Нет, да так и лучше, скорее забудет. Вот пошлю ей на прощанье подарок – и сказке конец. Кстати, Тамара Владимировна, будьте добреньки, прочтите, что она там пишет.

Я взяла одно из писем. Эго было типичное письмо влюбленной женщины, нежное, ласковое и молящее: не бросай меня, возьми меня с собой. Письмо дышало искренностью и тоской.

– А вы разве давно оттуда уехали?

– Да я потом в Дюссельдорфе еще недельки две проболтался, наладил там связь кое с кем из рабочих.

Я поняла, что если буду дальше слушать, то он начнет говорить мне о том промышленном шпионаже, которым неофициально занимаются все советские приемщики и инженеры, командируемые на иностранные заводы. Им в этом помогают иностранные рабочие-коммунисты, иногда продают планы, часто выдают секреты производства, особенно в военной и химической отраслях. Мир об этом мало осведомлен. Только иногда появляются в газетах коротенькие заметки о казни такого-то, обвиненного в «государственной измене».

Червову недолго удалось погулять в Берлине. Как-то совершенно неожиданно он поругался с секретарем комячейки Сольской, потом столь же неожиданно его обвинили в антисемитизме и молниеносно, что-то в сорок восемь часов, отправили в СССР. У него была одна мечта – мотоциклет. И после долгих колебаний он его все же приобрел. Это был огромный и довольно безобразный «Харлей-Дэвидсон» с колясочкой. При продаже фирма надраила Червова так, что ему удалось сдать экзамен и получить Fuhrerschein. Когда он пришел прощаться, обиженный на комячейку и на весь мир, я просила его навестить моего мужа в Салтыковке и передать ему привет.

– Поезжайте с мотоциклетом, – сказала я, – и покатайте его.

– А то как же, непременно, – обещал он.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.