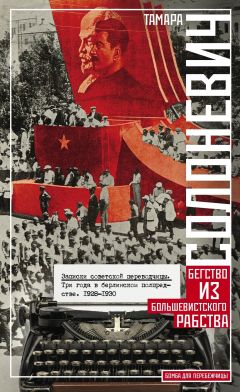

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)

Затем пришло соломоново решение из Москвы: договориться с какой-нибудь… германской страховой кассой и застраховать всех торгпредских и полпредских служащих в этой кассе. Условия были ничуть не хуже советских, только приходилось ждать полгода с момента подписания полиса. Но для нас, беспартийных, было лучше, так как теперь мы могли лечиться на равных началах с партийцами.

Лизхен и Сан-Блазиен

Хлопоты Житкова отнимали у него массу времени, и он пребывал в информационном бюро ровно столько, сколько требовалось, чтобы прочесть свежий номер «Правды» и обменяться со мной самыми последними известиями с фронта его манипуляций по отъезду. Однажды он принес на службу измятый номер немецкой газеты «Локаль анцейгер», в которой, как известно, имеется самый обширный отдел объявлений. С хитрой усмешкой Житков пододвинул мне газету через стол.

– Прочтите, Тамара Владимировна, объявление, вон то, что отмечено красным карандашом.

Я прочла:

Junger Auslander (Akademiker) sucht Bekkanntscaft mit jungem deutschen Madel zwecks Erlernung der deutschen Sprache)[32]32

Молодой иностранец (с высшим образованием) ищет знакомства с молодой немецкой девушкой с целью изучения немецкого языка.

[Закрыть].

Я вопросительно взглянула на Житкова.

Он самодовольно засмеялся.

– Академикер – это я. И представьте себе, Тамара Владимировна, сколько писем получил! Целую уйму. Вот теперь выберу себе немочку – тогда в два счета научусь болтать по-немецки.

– А вы не боитесь, что в ячейке узнают?

– Ну, как они могут узнать, вы же меня не выдадите… А другим я не скажу.

В его тоне прозвучала угроза: попробуй, мол, выдать…

Через несколько дней он действительно нашел какую-то немочку, Лизхен, которая была, по его словам, красавицей и которая даже согласилась ехать с ним туда, куда его пошлют в санаторий.

– Но, ведь если у вас туберкулез, вы должны быть особенно осторожным. Еще заразите молодую девушку. Подумайте, какой опасности вы ее подвергаете.

Житков цинично усмехнулся:

– Ну что ж, заражу, туда ей и дорога.

Я возмутилась:

– Послушайте, Георгий Порфирьевич, ведь если у вас нет человеческой этики, то должна же быть хоть какая-то партийная…

Житков удивился:

– Этика? Какая такая этика?

– Бросьте притворяться, ведь вы в университете учились, не может быть, чтобы вы не знали, что такое этика.

Житков встал и подошел к моему стулу:

– Знаете что, Тамара Владимировна, не будем здесь, в стране догнивающего капитализма, говорить об этике, да еще о партийной. Чем больше мы внесем в такую страну разложения, тем скорее будет революция. И вообще бросьте вы эту скверную привычку мне мораль проповедовать. Интеллигентские сопли…

Я смолкла. Чем-то сатанинским пахнуло на меня от этих взглядов. Да, большевизм не только зло, это прямо исчадие ада. Растление, развращение, полная деморализация – вот его спутники, куда бы он ни проник. Мне стало страшно. Я должна как-то предупредить эту несчастную Лизхен, ведь она идет на верную гибель – туберкулез в третьей стадии крайне заразителен.

– Познакомьте меня с Лизхен, мне хочется на нее посмотреть.

– Она при родителях живет, и они очень у нее строгие. Я у них уже был, мамаша меня приняла с распростертыми объятиями. А знаете, Тамара Владимировна, – оживился вдруг Житков, – это действительно идея! Я вас попрошу позвонить к родителям Лизхен и сказать им, чтобы они не рассчитывали, что я на ней сейчас же женюсь, я должен сперва в Москву вернуться, а потом, когда устрою свои дела, тогда приеду опять в Берлин.

Я вскипела:

– Как, вы уже до того дошли, что обещали ей жениться? Но ведь вы же прекрасно знаете, что этого не может быть. И потом, вы ведь сами говорите, что харкаете кровью и что у вас туберкулез в третьей стадии. Да и кто вас пустит во второй раз в Берлин!

Житков приосанился.

– А почему бы мне и не жениться на Лизхен? У меня в Москве две комнаты, все удобства. Правда, моя Мария будет скандалы закатывать, да и партия косо посмотрит…

– А кто такая Мария?

– А есть там евреечка одна, влюблена в меня без памяти, я ее, кстати, сюда хочу выписать. Она тоже партийная, секретарь комячейки в Губсоцстрахе. Вот приедет – посмотрите.

– А почему вы на ней не женитесь?

– На ком, на Марии? Да она замужем, и ребенок у ней есть.

– Как же она приедет, ведь вы скоро в санаторию едете?

– Ну, не так-то еще скоро, месяца, наверное, через три, а она – если партия ей только разрешит – недели через две может приехать. Я там нажал в Наркомвнешторге, она за жену мою приедет, ей и паспорт на мое имя выдадут.

Я сделала вид, что ничуть не удивляюсь такому ходу событий, но подумала: вот, ко мне законного мужа не пускают, а такому Житкову чужую жену разрешают выписать.

Как-то, идя через Тиргартен, я встретила нежную парочку. Хлыщевато изогнувшись, Житков вел под руку какую-то девушку.

Лизхен была действительно очень красива. Изящная, гибкая фигурка, стройные, словно точеные, ножки, целая копна кудрявых каштановых волос, большие карие глаза, живые и очень выразительные, маленький ротик, легкая, грациозная походка.

– Тамара Владимировна, – заорал Житков еще издали, – вот удача! А я все хотел, чтобы вы с моей Лизхен познакомились. Вот, Лизхен, дас ист фрау Тамара, я тебе о ней уже говорил.

Лизхен подала мне руку с приветливой улыбкой.

Было уморительно слушать, как Житков изъяснялся с ней по-немецки. Он носил с собой в кармане маленький словарь и поминутно выхватывал его и искал в нем нужное слово. Оба пошли меня провожать, и Житков с жаром стал рассказывать, как его обирает его новая хозяйка.

– Настоящая живодерка, право слово, живодерка, – говорил он по-русски. – Как это перевести, Тамара Владимировна?

Я как-то не смогла подыскать подходящего слова. Житков полез в карман, достал словарь и после минутных поисков выпалил:

– Sie… die Haut… abnehmen…[33]33

Буквальный перевод: она… кожу… сдирать…

[Закрыть]

Дойдя до Бранденбургер-Тор, я поспешила распрощаться. Мне было тяжело видеть, как доверчиво Лизхен смотрела на Житкова. В ее головке зрели несбыточные мечты о замужестве с «ученым иностранцем», о жизни в далекой, такой великой стране, как Россия. О политике Лизхен, по-видимому, не имела ни малейшего понятия. Сказать же Лизхен правду я при Житкове, конечно, не могла. Да и поверила ли бы мне Лизхен?

Житков продолжал свои ухаживания, причем добился у матери Лизхен разрешения, чтобы ее отпускали по воскресеньям к нему, в Биркенвердер. Помешанный на своем здоровье, он жил теперь не в самом Берлине, а в тридцати километрах от него, в прекрасном хвойном лесу Биркенвердера.

Я старалась избегать разговоров о Лизхен, поскольку я не могла в этом случае помочь. Через несколько недель Житков привел в бюро какую-то маленькую еврейку и представил мне ее:

– Вот это Мария, познакомьтесь.

Если бы все это не происходило на моих глазах, я бы никогда не поверила, что Мария приехала в Берлин просто так в отпуск, чтобы повидать своего возлюбленного Житкова. Слишком чудовищно было бы допустить, чтобы народные деньги, столь драгоценная для России валюта выбрасывалась таким уж чересчур наглым образом! Но это был факт. Мария, во-первых, ни слова не говорила по-немецки, а если ей нужно было объясниться в трамвае или подземке, оперировала ужасающей смесью русского языка и еврейского жаргона, а во-вторых – она так и просидела все четыре недели в Биркенвердере. Житков, сославшись на ухудшение здоровья, навещал торгпредство лишь раза два в неделю, а у меня в том же доме были знакомые, наши беспартийные, и они мне рассказывали, что и Житков, и Мария почти безвыходно сидят у себя в комнате или на балконе. Было ясно, что никаких особых заданий она не имела.

– А как же Лизхен? – спросила я как-то Житкова.

– Я ей сказал, что у меня научная работа и что я должен целые дни над ней сидеть, а также чтобы она не приезжала в Биркенвердер, так как меня там не будет.

Когда Мария уехала обратно в Москву, Житков стал всерьез собираться в санаторий.

– Знаете, Тамара Владимировна, куда меня посылают?

– А куда?

– В Сан-Блазиен. Это в Шварцвальде, две тысячи метров над уровнем моря. Там самый лучший санаторий для туберкулезных в Германии. Вот вылечусь – тогда заживу… Но дорого там… Тридцать марок в сутки только за комнату и пансион. И Лизхен возьму, она отдельно будет жить. Кстати, Тамара Владимировна, не можете ли вы позвонить ее мамаше?

– Хорошо, дайте мне ее номер.

Говорить с матерью Лизхен пришлось при Житкове, так что о туберкулезе я сказать ничего не смогла, но, во всяком случае, дала матери понять, что Житкова не следовало бы рассматривать как жениха, и спросила, не боится ли она отпускать свою дочь в такое далекое путешествие.

Но мать, пожилая добродушная и простоватая немка, верившая своей дочери и ее мудрости, сказала, что «ведь Лизхен будет жить отдельно» и что она все же надеется, что «господин доктор» не обидит ее Лизхен. А Лизхен, дескать, так хочется поехать, а такая возможность представляется не часто. Ведь Шварцвальд так далеко, и дорога туда стоит так дорого.

Я, с русской точки зрения, удивилась такому упрощенному взгляду на вещи, но потом, прожив в Германии некоторое время, узнала, что там это допускается.

Житков уехал, а через некоторое время я получила от него письмо с подробностями его пребывания в санатории. О Лизхен он упоминал смутно, а через недели три написал, что с ней поссорился и что она уехала обратно в Берлин. Как выяснилось значительно позже, Лизхен оказалась действительно мудрой и сумела раскусить истинные намерения «академикера».

Чистка

Прошло четыре месяца. Торгпредство жило своей лихорадочной, беспорядочной жизнью. Стоял сентябрь 1929 года. В отделе кадров истеричную Иоффе и флегматичного Сергеева уже давно сменил товарищ Евгеньев (конечно, псевдоним), и, как всегда бывает после смены заведующего отделом кадров, многие служащие были откомандированы в Москву и заменены новыми. Житкова все еще не было, ему продлили первоначальный двухмесячный отпуск еще на два месяца. Во время его отсутствия против меня не сидел никто, и поэтому внутрипартийная жизнь торгпредских коммунистов как-то ускользала из сферы моего наблюдения. Житков все-таки иногда проговаривался о тех или иных партийных мероприятиях, а кроме того, он был так говорлив, что умело поставленным вопросом из него можно было кое-что выудить. Теперь же, когда его не было, у меня почти не было и информации. Работы по службе было, как всегда, очень много. И однако, даже в постоянно сумасшедшем и нервном биении торгпредского маятника мой слух улавливал какие-то необычные перебои. Что-то висело в воздухе, что-то надвигалось, что-то должно было произойти.

И вот в одно ноябрьское утро в комнату вкатился Житков. Именно не вошел, а вкатился. Я в первый момент даже не узнала его, до того он растолстел. До санатория он был сравнительно стройным, теперь у него было круглое, выпячивавшееся вперед брюшко, а глаза заплыли жиром.

– Георгий Порфирьевич, вы ли это?

– А что, правда, чудесно поправился? Знаете, сколько кил нагнал? Двадцать три кило, не фунт изюму! Да, правду сказать, и кормили меня там на убой, никакой туберкулез не выдержит. Все затянуло, даже каверны мои зажили.

Потом внезапно Житков оглянулся на дверь, чтобы убедиться, что она плотно закрыта, и сказал шепотом:

– Не вовремя приехал – тут чистка идет…

Меня точно ознобом прохватило. Чистка?

А Житков продолжал:

– Сам Ройзенман приехал. Бу-у-дет теперь потеха!

Имя Ройзенмана было мне известно еще по рассказам московских коммунистов, работавших раньше за границей.

– Скажите, Георгий Порфирьевич, а нас, беспартийных, предупредят, в какой именно день будет чистка?

Житков посмотрел на меня удивленно:

– Как, вы даже не знаете, что беспартийных за границей не чистят? Только партийных будут чистить, а о беспартийных уж мы сами дадим сведения.

Если слово «чистка» является жупелом в Советской России и наводит на всех страх и трепет, то насколько тяжелее воспринимается оно в советских учреждениях за границей!..

Ибо чем грозит чистка советскому служащему, например, в Москве?

Быть вычищенным, конечно, очень неприятно и в Москве, но, в конце концов, если вы ни в чем не виноваты, как это сплошь и рядом бывает, то вы в течение двух-трех месяцев останетесь без работы. И так как в СССР чистки проводятся периодически, подсоветские люди смотрят на них как на более или менее неизбежное зло, которое, однако, ничем особенным грозить не может.

Не то – за границей. Недаром командировка в Европу или в Америку считается в СССР большой удачей, почти счастьем. Люди иногда годами стремятся к тому, чтобы быть командированными за границу, приносят многое в жертву, унижаются… Наконец мечта осуществилась: вы в Берлине, Париже или Лондоне. Вы отдыхаете от советской действительности, ваш ежемесячный заработок превышает во много раз то, на что вы жили в Советской России. Мало-помалу вы соприкасаетесь с культурой данной страны, вы входите во вкус, начинаете чувствовать себя человеком. Отработав свои часы в советской атмосфере торгпредства, вы выходите на улицу и забываете, что вы – раб, что вы – жалкая игрушка в руках всесильного ГПУ… Пусть это иллюзия, но она дает вам отдых, она затягивает, она делает вас почти счастливым.

И вдруг чистка. Чистка! Не является ли это чересчур разительным диссонансом с тем, что вас окружает? Ведь вот кругом ходят совершенно свободные веселые люди. Какие они счастливые! Им ничто и никто не угрожает. Никто не вправе остановить их и начать спрашивать, кто был их отец, мать, с кем они переписываются и какого политического мнения они держатся… А вас? Вас завтра вызовут и в сотый раз начнут пытать, зная совершенно ясно, что половина того, что вы скажете, будет ложью. Но самое ужасное впереди. Ибо, если вы окажетесь в числе вычищенных – а это очень легко может произойти, – вас безо всякой жалости вырвут вот из этой атмосферы и бросят обратно в великую человеческую тюрьму, называемую СССР. И в этом случае вы лишены будете возможности даже мечтать о загранице, ибо раз вычищенного с заграничной работы за рубеж уже никогда больше не пошлют. А кроме того, вы совершенно не можете быть уверены в том, что по прибытии на Негорелое вас не отправят прямо в тюрьму, а потом и в ссылку. О самом же худшем лучше и не думать.

Понятно поэтому то тревожное и напряженное настроение, которое охватило берлинское торгпредство, когда весть о чистке с быстротой электрического тока облетела все учреждение.

Чистки в советских учреждениях за границей происходят редко, и тогда, осенью 1929 года, мне пришлось пережить одну из самых серьезных чисток, после которой политбюро СССР вынесло, по докладу главноуполномоченного по чистке Ройзенмана, следующее постановление: «Признать аппарат заграничных торгпредств разложившимся и подлежащим полной смене». Легко можно себе представить, какому разгрому подвергло ГПУ в последующие полгода берлинское и другие торгпредства! Подобно кругам, разбегающимся от брошенного в воду камня, эта чистка давала себя чувствовать не только в 1930, но еще и в 1931 году, когда была откомандирована и пишущая эти строки. Полетел торгпред Бегге, полетел его первый советник и помощник Ленгиель, а за ними и остальные видные и невидные служащие. Это были тяжелые, угрюмые месяцы… Работа велась кое-как. Мы, беспартийные, если и боялись, то все же меньше, чем коммунисты, так как знали, что нас и спрашивать-то не будут. Но коммунисты ходили как в воду опущенные – у каждого рыльце было более или менее в пушку, каждый знал, что работал из рук вон плохо, что позволял себе вещи, за которые по головке не погладят. Для них создавалась атмосфера вроде той, которую описывает Беседовский в своей книге «Qui, j’accuse!». Ибо из Берлина Ройзенман перебрался в Париж, и именно в эту достопамятную осень Беседовский сбежал через забор на улице Гренель.

«Последние дни в полпредстве были настоящим адом. Я был окружен агентами ГПУ, как секретными, так и официальными. За каждым моим движением, за каждым моим словом велась слежка. Часто я слышал подозрительные шорохи в маленьком коридоре, смежном с моей библиотекой. Однажды я выскочил туда и выстрелил в потолок – кто-то бросился удирать. Если бы это продолжалось еще неделю – я бы потерял рассудок. Я изрешетил весь потолок пулями…»

Вот какое настроение было у высших коммунистов в связи с предстоявшим приездом страшного «евнухообразного» (как его рисует тот же Беседовский) Ройзенмана. Им мерещились шумы даже там, где, может быть, ничего и не было. Недавние показания новых советских невозвращенцев – Бармина (Граффа) и Кривицкого (Вальтера) – рисуют ту же картину страха и ужаса, охватывающих представителей «правящего класса» Советской России при приближении рокового часа расплаты.

Не особенно веселым ходил и Житков, даже балагурить перестал. К нему то и дело забегали его приятели по комячейке, шушукались, вызывали его в коридор. Как и всегда в периоды чистки, сводились личные счеты, стряпались доносы; ложь и клевета незримыми потоками разливались по торгпредству и образовывали зловонные лужи… Но официально никто о чистке не сообщал и никто из беспартийных не должен был подавать вида, что о ней знает. Чтобы, не дай бог, весть об этом избиении младенцев не выскользнула бы за стены торгпредства и не докатилась бы, скажем, до гостеприимных страниц «Руля». Обвинили бы в предательстве, конечно, беспартийных, на которых обычно все шишки валятся, и поехало бы из них несколько человек через Негорелое без пересадки до самых Соловков!

Чистка происходила не только по вечерам, как того следовало бы ожидать, но целый день. Где-то в глубинах комячейки сидел страшный судия Ройзенман и приехавшая с ним «комиссия по чистке». Партийцев, судя по некоторым случайно прорвавшимся словам Житкова, чистили долго и вдумчиво – этак часика по три-четыре. Впрочем, при этом задавались вопросы не только о них самих, но и о тех, за кем им надлежало следить. Беспартийных, как Житков и сказал, действительно, в комиссию по чистке не вызывали, де-юре дело обстояло так, как будто бы беспартийных и чистить-то совершенно не собираются. Де-факто же при каждом беспартийном был свой наблюдатель, и от него зависело дать наблюдаемому ту или иную характеристику. Я, в данном случае, зависела, очевидно, как от Житкова, так и от Бродзского. Остальные коммунисты, с которыми я ближе всего по службе соприкасалась, были все немецкими подданными и, следовательно, в счет не шли.

В те годы Берлин был центром советской деятельности для всей Европы не только символически, но и официально. В нем сосредотачивались как торговые, так и политические нити плетущейся Коминтерном паутины. Дипкурьеры отправлялись в Москву с целыми сундуками донесений и зашифрованных сведений и возвращались с такими же сундуками инструкций по всем отраслям коминтерновского и наркомторговского аппаратов. Штат торгпредства явно был неестественно разбухшим, ибо создавались специальные синекуры для тайных агентов Коминтерна и для просто шпионов. Под видом инженеров, техников, приемщиков по Германии и по остальным странам Европы расползалась целая армия политических и экономических шпионов и агитаторов. Мне, находившейся по роду службы в центре торгпредской жизни и обязанной знать о новых сотрудниках, равно как и о всех тех, кто откомандировывался в СССР или в другие страны, было особенно заметно непрерывное движение «людей из Москвы» на Запад.

Ройзенмановская чистка пронеслась как гроза и действительно… расчистила горизонты. Очевидно, вскрылись настоящие гнойники как в ведении отчетности, так и в ведении финансовых дел вообще, ибо с зимы 1930 года началось сворачивание торгпредских функций и перенос всей бухгалтерии в Москву. Если раньше все договоры заключались и подписывались в Берлине, теперь стало известным, что скоро придется иностранцам ездить в Москву для подписания этих договоров, что в действительности и было полностью реализовано к 1932–1933 году. Очевидно, у большевиков были, кроме того, кое-какие сведения о надвигающемся триумфе Адольфа Гитлера и национал-социализма, так что к 1933 году в берлинском торгпредстве из полутора тысяч служащих осталась лишь жалкая горсточка, которая, как я уже говорила в начале этих очерков, принуждена была оставить великолепное, столь импонировавшее иностранцам здание на Линденштрассе и перебраться на Литценбургенштрассе в неизмеримо более скромное помещение. К 1933 году весь центр европейской акции большевиков был перенесен в Париж. Целые отделы торгпредства были свернуты и переправлены в Москву, даже такой трудный для транспортирования отдел, каким был голлеритный, отправился туда же. Этот отдел, названный по имени изобретателя поистине чудесных статистических машин Голлерита, считался тоже секретным, и вход туда посторонним лицам строго запрещался.

Я чувствовала себя в этом вихре, проносившемся вокруг меня, как песчинка в смерче Сахары… И положилась всецело на свою судьбу.

Как-то Житков, сидя против меня, по обыкновению своему читал «Правду». Его не могли смутить никакие чистки. Он всегда оставался верен самому себе и своей баснословной лени. Вдруг он поднял голову.

– Что ж, Тамара Владимировна, распрощаемся скоро с вами?

Для меня это было почти неожиданностью, и я удивленно на него взглянула:

– А что, Георгий Порфирьевич, разве вас откомандировывают?

Но еще не было случая в моей торгпредской практике, чтобы коммунист сознался в том, что он уезжает в СССР не по своей воле.

– Да так, знаете, Тамара Владимировна, надоело мне тут. Хочется уже в Москву. Вот и Ежков уезжает, а мы с ним приятели, одному-то тут тоже неохота оставаться.

– Но ведь вам тут хорошо живется, работы немного, смотрите, как вы тут поправились… И потом, разве вам не жаль Лизхен?

– Что там Лизхен, я в Сан-Блазиен уже с другой познакомился, дочь богатого фабриканта, спит и видит, как бы за меня замуж выйти…

И, взобравшись на своего конька, Житков стал рассказывать со всеми возможными подробностями о своем новом романе в Сан-Блазиен.

– А как ко мне чудесно там все относились, вы бы только посмотрели, Тамара Владимировна. Главный врач только все спрашивал: «По вкусу ли это вам, господин доктор?» или: «Не имеете ли вы каких-нибудь желаний, господин доктор?» Они меня там все за важного барина принимали. Да, уж пожил я там всласть, нечего сказать.

– Ну вот, а вы в Москву хотите ехать.

Но иногда Житкова не так-то легко было поймать.

– Соскучился я, знаете, по Москве, домой тянет.

Я сделала вид, что поверила.

– Когда же вы едете?

– Да не позже чем через неделю.

– Чего же так торопиться? Дождитесь хоть весны.

– Нет, Тамара Владимировна, я уже четыре костюма себе заказал про запас. Провожать меня придете, а?

– Постараюсь. Да ведь, наверное, и я скоро поеду – в Москве встретимся.

– Ну, вас еще не так скоро отправят. Сказать вам, что ли?

И Житков лукаво улыбнулся.

– А что такое?

– Да ведь меня на чистке о вас спрашивали. Говорят: «Что это за особа такая сидит, беспартийная, а на такой ответственной работе? Как она там, не саботирует ли?»

– Ну а вы что ответили?

Сердце мое на мгновение замерло. Скажет ли он правду? Но Житкову хотелось, видимо, меня помучить.

– А вот угадайте, что я сказал?

– Ну, не томите, Георгий Порфирьевич, скажите уж…

– Ну ладно, так и быть. Я им сказал: «Хоть она и беспартийная, но очень много чего знает, на разных языках объясняется и информацию прекрасно наладила. А плохого ничего я за ней не замечал». Думаю, что теперь вас пока не откомандируют. Хоть и проводится коммунизация аппарата. Вот он, Житков-то, какой, а вы небось думали – я о вас плохое что скажу?

– Ну, спасибо вам, Георгий Порфирьевич, за хороший отзыв.

– То-то вот и оно, я человек справедливый, зря оговаривать никого не стану.

Через неделю Житков, конечно, не уехал, а, выражаясь блатным языком, который в Советской России получил полные права гражданства, стал «шиться». То есть начал придумывать всевозможные предлоги, чтобы как-нибудь оттянуть время отъезда. Сперва слег на несколько дней в постель и сказал, что плохо себя чувствует, затем придумал себе какую-то срочную партийную нагрузку, так что в Москву он уехал, как и следовало ожидать, лишь в начале весны. Я его в этом отнюдь не осуждаю. Все подсоветские, которые знают, что должны покинуть свободную, сытую и культурную Европу, стремятся всеми силами оттянуть день отъезда до самого крайнего предела, подобно человеку, которому предстоит броситься в пропасть. Но оттяжка эта возможна лишь при наличии более или менее незапятнанной репутации. С теми же, кто действительно провинился в чем-нибудь серьезном, или кого подозревают в том, что он хочет стать невозвращенцем, – большевики совершенно не церемонятся. Бывали случаи, когда человек должен был выехать в течение буквально двадцати четырех часов.

Позже, вернувшись в Москву, я несколько раз встречала Житкова. Он все еще нигде не работал, а поступил учиться в Институт внешней торговли.

– Вот кончу, стану специалистом и тогда опять получу назначение за границу, – говорил он мечтательно. – Тогда уж меня так скоро оттуда не выживут.

Я из деликатности сделала вид, что не помню его речей в момент откомандирования из Берлина о том, что он, дескать, уезжает по собственному желанию.

Нужно отдать Житкову справедливость, он старался все-таки рассказывать своим знакомым и друзьям правду о Германии. И восторгался при этом чистотой, порядком и… трудолюбием немцев. Грязь и беспорядок советской жизни вдруг стали его шокировать, так что он несколько раз даже призывал товарищей к порядку. Стал в своем роде даже неким культуртрегером.

– Иду это я, Тамара Владимировна, по Тверской, а навстречу мне Митька Железнов – знаете, мой приятель. И – подлец – кепку-то козырьком назад надел. Ну, просто похабная рожа получается. Я это остановился, поглядел на него, плюнул, да как нахлобучу ему кепку как следует на башку. Говорю, что же ты это, сукин сын, порядку, что ли, не знаешь? Ты бы в Германии так надел, тебя бы враз заарестовали…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.