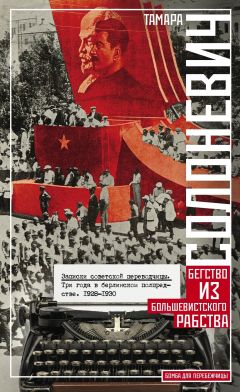

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)

О мечте попасть за границу

В моей книге «Записки советской переводчицы» я уже писала, что верхом мечтаний большинства советских граждан является – вырваться за границу. Советская жизнь настолько тяжела, голодна, бесцветна и скучна, а о загранице, несмотря на все попытки советской власти не допустить никаких мало-мальски благожелательных сведений, все же просачиваются рассказы как о чем-то светлом, свободном и похожем на старую Россию, – что такое стремление уехать вполне понятно. Недавно один из вернувшихся в Вену шуцбундовцев заявил на митинге:

– Если открыть границы СССР, то половина населения сбежала бы.

Я утверждаю, что не половина, а гораздо больше.

Будучи в Москве, я делала все от меня зависящее, чтобы попасть за границу, и я этого нисколько не стыжусь. Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. В душе теплилась надежда на то, что таким путем и вся наша семья сможет впоследствии спастись от советчины. Каким именно путем – было неясно, но надежда была.

Между Наркоминделом и его полномочными представительствами за границей, с одной стороны, и Наркомвнешторгом с торгпредствами – с другой есть некоторая весьма существенная разница. Полпредства ведут почти исключительно дипломатическую и высокополитическую работу. Поэтому и подбор служащих в них гораздо строже. В большинстве случаев – это люди политически грамотные, начетчики, зачастую прошедшие огонь, воду и медные трубы Коммунистической академии. В полпредства уж не пошлют никого непроверенным, поэтому и «невозращенцев» из полпредств почти не бывает. Агабеков, Беседовский и Дмитриевский – вот и обчелся. Да и те стали невозвращенцами потому, что уж слишком далеко зашли, и надо было спасать свою шкуру.

Торговые представительства ведают де-юре торговлей, но де-факто занимаются вещами и посерьезнее – например, экономическим шпионажем. Кроме ведающей этими «заданиями» (как принято в СССР называть секретные поручения) верхушки, состоящей из коммунистов, имеется целая армия специалистов: инженеров, техников и приемщиков.

В первые годы большевицкой власти, когда аппарат был еще не налажен, когда еще не было новых партийных спецов, за границу сплошь и рядом командировались беспартийные специалисты, которым в душе было в высшей степени противно заниматься экономическим шпионажем для поработителей их родины.

Многие из этих специалистов стали невозвращенцами, а многие, вернувшись в СССР, были за нерадивость или за неосторожность арестованы и сосланы в концлагеря.

По работе своей торгпредства, конечно, гораздо ближе внедряются в жизнь той страны, где они находятся. Но, в силу их коммерческой деятельности, им приходится иметь также большое количество технических работников, которые, в сущности, при посылке за границу до самого последнего времени проверялись очень слабо. Это, главным образом, беспартийные, сплошь и рядом политически малограмотные, так что для них большевикам приходится организовывать специальные курсы политграмоты. Впрочем, в самые последние годы аппарат торгпредств очень сильно почищен, и теперь попасть на работу в торгпредство почти так же трудно, как и в полпредство.

Интересно отметить тот факт, что полпредские служащие сторонятся торгпредских. Игнорируют их. Презирают, как нечто плебейское. Полпредские считают себя советской аристократией. В устроенном на широкую ногу клубе советской колонии в Берлине, который тогда находился на Дессауэрштрассе, полпредские служащие почти никогда не появлялись. Разве только по самым торжественным дням, да и то держались особняком.

Поэтому не надо смешивать служащих полпредств и технических работников торгпредств. Практика и опыт показали мне, что если в полпредствах каждый второй служащий – чекист, то в торгпредствах едва ли приходится один чекист на десять служащих.

Как я попала за границу

Отъезд за границу был сопряжен с большими трудностями. Наша семья была очень дружной, на нашем интимном наречии она называлась «развеселым семейством». Муж мой, я и наш единственный сын Юрочка умудрялись жить своей собственной, даже в советских условиях, веселой жизнью. Между прочим, именно вследствие тяжелых советских условий семейная жизнь в СССР приобретает совершенно особое значение. Если англичанин говорит: «my home – my castle», то с тем большим правом любящий свою семью советский гражданин может сказать: моя семья – это единственное место, куда я не должен, не хочу и не могу допустить советского влияния. И действительно – на фоне пресловутой советской распущенности, аморальности и беспрестанной смены партнеров по семейному очагу имеется в СССР очень много семей, прочности которых мог бы позавидовать любой пуританин. Вот чем-то вроде такой семьи была и наша. И муж мой, и я, правда, работали до изнеможения, иногда на двух-трех службах сразу, варились целые дни в ведьмином котле профинтернов, профсоюзов и прочих советских прелестей, приспосабливались, добывали картошку, кусок мяса, селедку, негодовали на советскую бестолочь и страдали от издевательства над личностью, в котором большевики так изощрились. Но зато, вернувшись вечером в нашу салтыковскую голубятню, растопив большую печь, огревавшую сразу всю квартирку, мы забирались на большой диван и уходили от действительности в нашу собственную, милую, дружную и уютную жизнь. Юрочка обычно влезал между нами, мы его тискали и мяли, он пищал и хохотал от удовольствия, папа выкапывал что-нибудь из своих бесчисленных мозговых запасов, мы слушали, и было нам тепло и уютно. И хоть на часы забывалось все то, что было там, за стенами…

Поэтому вопрос об отъезде за границу был сопряжен с большой моральной борьбой: приходилось впервые на долгое время расставаться, оставлять мужа одного, лишать его общества горячо любимого им сына, а нас с Юрой – мужа, отца и друга. Вопрос о моем отъезде долго нами дебатировался. И когда скрепя сердце муж согласился нас отпустить, потому что все яснее становилась полная беспросветность советской жизни, все больше натягивались нервы, все безотраднее рисовалось будущее, – я решила подать второе заявление в Наркомвнешторг о моем желании быть командированной на заграничную работу.

На мое первое заявление, поданное в 1926 году, последовала резолюция, гласившая, что я должна предварительно проработать два года в одном из московских учреждений, имеющих дела с заграницей или с иностранцами.

Теперь я имела за собой, пусть небольшой, но все же стаж переводчицы при иностранных делегациях и рекомендацию одного видного коммуниста, работавшего в одном из заграничных торгпредств. Товарищ Н-ский был одним из немногих известных мне коммунистов, которого я уважала. Прошедший мировую войну и награжденный всеми четырьмя Георгиями, он, будучи до революции левым эсером, сразу примкнул к большевикам и провел Гражданскую войну на фронте. Принадлежность его к врагам царского режима не помешала ему, однако, в одну из страшных киевских ночей выпустить на свободу запертых в сарае и осужденных на расстрел белых офицеров. В частной жизни – это был довольно умный, хотя и не очень образованный, спокойный и разумный человек, относившийся с уважением к чужому мнению. Мне пришлось работать с ним в бытность мою в Одессе, он оценил во мне трудолюбие и честное отношение к работе, и, когда я написала ему за границу, прося его помочь мне, – безоговорочно прислал отличную рекомендацию. С своей точки зрения он поступал лояльно, так как, по его мнению, мои знания языков и стенографии могли принести Советскому Союзу гораздо больше пользы на заграничной работе, чем в канцеляриях Дворца труда.

Тяжелобольной (у него был рак печени), он скончался в год моего окончательного выезда за границу, так что большевики ему за эту рекомендацию теперь отомстить уже не могут.

И вот, в одно прекрасное ноябрьское утро 1927 года меня вызвали в Наркомвнешторг и подвергли экзамену как по языкам, так и по стенографии. Затем провели меня в отдел кадров и там предупредили, что имеется свободная вакансия стенографистки в Кельн, в тамошнее маленькое и даже неофициальное представительство экспортного директората.

В Кельн так в Кельн. Мне было, в конце концов, все равно, куда ехать, лишь бы вырваться, хоть на время, из Совдепии, лишь бы дать моему сыну возможность хоть немного поучиться в европейской школе, лишь бы иметь хоть какую-нибудь надежду на то, что можно будет остаться за границей навсегда.

– Мы даем вам сто двадцать долларов жалованья в месяц, – заявил мне Вейцман, заведовавший приемом новых служащих. – Это нормальная ставка для стенографистки со знанием языков.

Я была настолько наивна, что не знала – чему приблизительно на немецкие деньги равняются эти доллары или, вернее, что на них можно купить в Германии.

– А мне хватит этих денег? Я ведь с сыном еду.

– Что за вопрос? Конечно, хватит. А теперь оставьте у нас ваш паспорт и заполните эти четыре анкеты. Да, и еще одно: непременно достаньте еще две рекомендации старых членов партии, пусть напишут, что они считают вас подходящей для заграничной работы. Без этого мы за границу вас не пустим.

– Но, товарищ заведующий, ведь я и теперь работаю в Международном комитете горнорабочих, мы постоянно работаем с заграницей.

– Это нас не касается. А рекомендации все же принесите.

Новое дело! Кто же может дать мне такую рекомендацию? Ведь это не так просто. «Ручных» коммунистов у нас было не так много: один-два и обчелся. Да и те были в тот момент в опале, так как их заподозрили в оппозиции Сталину. Я сунулась к одному-другому из знакомых – нет ли у кого-нибудь такого коммуниста. Ничего не наклевывалось. Своему шефу, Слуцкому, о моем намерении уехать за границу я заранее сказать ни в коем случае не могла. Я знала слишком много секретов о международной работе Коминтерна и Профинтерна, чтобы он выпустил меня так, за здорово живешь, из СССР. Кроме того, я была для него действительно незаменимой работницей, так как знала пять языков, машинку, стенографию, а кроме того, умела писать сводки, бюллетени и письма без того, чтобы мне кто-нибудь диктовал. Уж на это-то моего литературного таланта хватало.

Значит, нужно было действовать крайне осторожно и тайно. Это усугубляло трудность задачи. Дни проходили за днями. Вакансия в Кельне могла быть замещена кем-нибудь другим. Я нервничала. Как вдруг судьба ко мне смилостивилась. Как-то к нам в Комитет зашел приехавший из Харькова член Украинского Центрального комитета профсоюза горняков, старый большевик Кудрявцев. Слуцкого как раз не было. Я сидела и читала, как сейчас помню – Pittsburg Press, из которой надо было выудить сведения о стачке углекопов в Питтсбургском районе. Кудрявцев стал заговаривать со мной, шутил, приглашал меня пойти с ним вечерком в Большой театр на балет. Я отшучивалась. Потом точно блеснуло что-то в мозгу.

– Товарищ Кудрявцев, у меня к вам небольшая просьба. Не откажете ее исполнить, а?

– А что такое?

– Вы ведь не из трусливых? Говорили, что вы в ленских событиях принимали участие?

Товарищ Кудрявцев расправил свои хохлацкие усы.

– Да, уж в трусости меня упрекнуть никто не может. А в чем дело?

– Да, видите ли, наклевывается мне место в германском торгпредстве, уже и экзамен выдержала. Теперь же надо еще одну рекомендацию, а все кругом такие трусы – боятся взять на себя ответственность. Будьте добреньким, подпишете вот здесь…

У меня уже был заранее заготовлен текст рекомендации.

– Товарищ Солоневич, да ведь вы здесь на такой серьезной работе – если бы вам не доверяли, разве вас держали бы? А почему Слуцкий не может дать?

– Я Слуцкому и не говорила ничего, ведь вы знаете, какой он. Заартачится, отпускать меня не захочет.

– Ну ладно, давайте подпишу. А вы, когда в отпуск приедете, привезите мне из-за границы золотые часы на браслетке. Там, говорят, дешево. Идет?

– Ну, конечно, идет, товарищ Кудрявцев.

Как билось мое сердце, пока Кудрявцев медленно выводил свою подпись! Ставилась на карту, быть может, вся моя жизнь!

– Вот, товарищ Солоневич, только смотрите же не подведите.

Должна сказать, что я Кудрявцева действительно не подвела. Когда, через три года, меня откомандировали обратно в СССР, я вернулась в Москву, а не стала невозвращенкой. Но, честно признаюсь, что о Кудрявцеве я тогда думала меньше всего.

Достать вторую рекомендацию было уже гораздо легче. Коммунисты больше всего боятся личной ответственности. Но раз уже один взял ее на себя, другой действует как бы механически.

Последние колебания

Через неделю я оказалась обладательницей столь драгоценного в СССР заграничного паспорта. С виду он был очень неказист: не обычная изящная книжечка небольшого формата, как английский или германский, – а длинная красная тетрадка, с безвкусно напечатанным серпом и молотом, а внутри, вместо книжечки – большой белый лист, складывающийся вчетверо и еще вчетверо. Понятно, что лист этот через некоторое весьма короткое время рвался и обтирался на краях сгибов, ту или иную визу ставили на нем где попало, так что таможенные чиновники, при последующих моих поездках в Россию в отпуск, долго и недовольно его рассматривали прежде, чем найти ту, которая им была нужна.

Но для меня такой паспорт был чем-то столь необыкновенным и дорогим, что я берегла его как зеницу ока и, сидя на службе, по нескольку раз открывала ящик стола, бережно его вынимала и любовалась им.

Теперь настал момент, когда надо было обо всем сказать товарищу Слуцкому[25]25

Слуцкий был моим шефом в Международном комитете горнорабочих и сопровождал английскую делегацию в ее поездке в 1926 г. по СССР. О нем более или менее подробно рассказано в моей предыдущей книге «Записки советской переводчицы».

[Закрыть]. Эффект был именно таков, каким и я его себе представляла. Слуцкий выпучил на меня по своему обыкновению глаза, стал бегать в волнении и ярости по комнате и, наконец, подбежал к телефону:

– Сейчас же позвоню в Наркомвнешторг и буду протестовать против вашего отъезда.

– Товарищ Слуцкий, Наркомвнешторг считает, что с моим знанием языков я буду полезнее за границей, чем в Москве.

– Плевать мне на то, что он считает. Я вас не пущу – вот и все. Кто подписал вам рекомендации?

– Кудрявцев и Миронов.

Лицо Слуцкого на минуту омрачилось.

– Я и с ними поговорю.

– Товарищ Кудрявцев уехал вчера в Донбасс.

– Не беспокойтесь, у нас существует на всякий пожарный случай телефонное международное сообщение.

Но в тоне Слуцкого уже сквозила некоторая неуверенность. Я сидела как на иголках. Наконец решила схитрить.

– Товарищ Слуцкий, неужели вы думаете, что мне особенно хочется ехать за границу? Я буду рада остаться в Москве.

– Ну вот, тем более. И не думайте, что вам там будет лучше, чем здесь. На какой оклад вы едете?

– Сто двадцать долларов.

– Вот видите. На сто двадцать долларов вы будете влачить с сыном жалкое существование. Ведь сами дома варить не будете, а придется обедать по ресторанам. Самый дешевый обед стоит в Берлине две марки пятьдесят. На двух человек – пять марок. И затем, раз вы едете с сыном, вам придется взять не одну комнату, а две – вы заплатите минимум двести марок. И школа будет дорого стоить. Вам совсем не к чему ехать.

– Хорошо, товарищ Слуцкий, я еще подумаю. Но очень вас прошу пока ничего не предпринимать.

– Ладно, но только я возмущен, как это вас назначили, даже не спросив меня – вашего начальника. А может быть, я против этого?

В это время в комнату кто-то вошел, и наш разговор прервался.

Чтобы усыпить бдительность Слуцкого, я старалась ничего больше не говорить о своем отъезде, более того – я стала его откладывать, надеясь, что постепенно Слуцкого удастся уломать. Одновременно я постаралась повидать тех служащих Дворца труда, которые уже бывали на заграничной работе. В подавляющем большинстве это были коммунисты, которые всячески старались меня от поездки отговорить. Рисовали мне безотрадную картину полуголодного существования, говорили о том, что им самим якобы очень за границей не понравилось, что они рвались вернуться в СССР и т. д. и т. д. Какой ложью оказались впоследствии все эти россказни!

Беспартийные же мои знакомые всячески убеждали меня ехать, завидовали мне, забегали ко мне в комитет и просили показать мой заграничный паспорт. Смотрели на него с вожделением и вздыхали:

– Эх, кабы мне такой! Уж я бы одного часа здесь не остался.

А сослуживицы – такие же, как и я, беспартийные стенографистки, машинистки и переводчицы – просили меня:

– Когда приедете в отпуск, привезите мне беленькие носочки.

– А мне – красный беретик.

– А мне – губную помадку «Коти».

Как бы то ни было, колебания не переставали меня мучить. В тот год стояла особенно суровая зима. Короткие северные дни, длинные темные ночи, ежедневные поездки в нетопленых, битком набитых вагонах из Салтыковки в Москву и обратно, ухищрения для того, чтобы достать что-нибудь поесть, – все это надламливало организм, иссушало желания, снижало энергию. Становилось как-то страшно ехать куда-то в чужую, неизвестную страну одной, без всякой опоры, с маленьким сыном. А тут еще бесконечные угрозы Слуцкого и уговоры других коммунистов. Словом, отъезд мой затянулся на три месяца.

Наконец, в двадцатых числах января меня срочно вызвали в Наркомвнешторг. А там – к самому начальнику отдела кадров. Он посмотрел на меня довольно сурово и сказал:

– Или вы едете в Германию, или вы не едете. Но чтобы вы завтра же дали мне окончательный ответ и, если не едете, вернули паспорт. Визы-то ведь все просрочены, надо ставить новые. А Кельн сидит без стенографистки и бомбардирует нас письмами. Почему вы так тянете?

– Сто двадцать долларов уж очень малое жалованье. Все говорят, что на это в Германии трудно прожить.

Начальник почти с состраданием на меня взглянул: вот, мол, какая дурочка нашлась.

– Ну что ж, вы знаете четыре иностранных языка, когда приедете в Берлин, заявите там, чтобы вам прибавили еще десять долларов. Скажете, что я на это согласен.

– А почему вы отсюда не можете дать мне сразу такую ставку?

– На это есть свои причины.

Позже я поняла, что это были за причины. Дело в том, что каждому командирующемуся за границу полагаются подъемные в размере месячного оклада. И вот, даже эти десять долларов для советского кармана составляли расход, с которым все-таки надо было считаться.

Я вернулась домой, мы устроили последний семейный совет, и на следующий день я дала начальнику отдела кадров утвердительный ответ.

В Советской России большей частью власть делает все наперекор желанию граждан.

Покажи я излишнюю торопливость и страстное желание поскорее выехать за границу, меня, может быть, в последний момент оставили бы в Москве. Но поскольку я не выказала особенно яркого желания уехать, ко мне прониклись как бы некоторым уважением и даже в принципе прибавили жалованье.

Судьба смилостивилась ко мне и в том смысле, что Слуцкий в середине января уехал в Донбасс по делам, так что я смогла уехать из Москвы в его отсутствие – даже прощальной рекомендации некому было мне написать, что, впрочем, меня не особенно удручало.

Мы – в Берлине

После долгих сборов наступил момент расставания. Было очень тяжело на сердце, но одновременно подбодряло сознание, что для моего сына поездка в Германию будет чрезвычайно полезна. 26 января 1928 года, вечером мой муж и наши друзья проводили нас с Юрой на вокзал, а 28-го утром мы вышли с ним с центрального берлинского вокзала на Фридрихштрассе. Носильщик нес мой захудалый чемодан, в котором, кроме полотенца и мыла, ничего не было. Ибо что мог тогда вывезти из СССР за границу несчастный советский гражданин?

Прежде всего нам нужна была комната хотя бы на два-три дня. Ввиду того, что меня командировали в Кельн, я полагала, что в Берлине мне долго быть не придется. Поэтому мы решили остановиться в гостинице. Но не тут-то было: мы прошли весь квартал по Доротеенштрассе, влево от Фридрихштрассе, и результаты оказались самыми плачевными. Неукоснительно повторялась одна и та же процедура – носильщик заходил в отель, махал нам из-за стеклянной двери рукой; мы входили, а через секунду портье вежливо, но твердо заявлял, что комнат нет. И при этом как-то странно на нас поглядывал. Особенно на Юрчика.

Наконец я уразумела, в чем дело. Всему виной был наш необычайный вид. На мне было мое старенькое, дважды перелицованное пальто, еще одесских времен, совершенно не модное и провинциального вида, а на Юрочке – черный длинный бесформенный кожушок из одеяла. Но, что самое главное, на нем была меховая шапка с наушничками, так что с первого взгляда он очень походил на эскимоса. Вот эта-то шапка, по-видимому, и отпугивала фешенебельных портье. Наконец, попалась какая-то второсортная гостиница, где над нами сжалились и предоставили на четвертом этаже небольшую комнату, правда, с двумя кроватями, за 9 марок в сутки. Эта цифра меня испугала. Неужели моих ста двадцати долларов действительно не хватит?

Наскоро умывшись и оставив Юрочку на попечение хозяйки, я, расспросив предварительно, как мне проехать на Линденштрассе, поспешила в торгпредство. Там я надеялась в тот же день получить хоть немного денег из моих подъемных, чтобы купить себе и сыну самую необходимую одежду и обувь. В таком виде, в каком мы приехали, нас не пустили бы, вероятно, ни в один более или менее приличный ресторан.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.