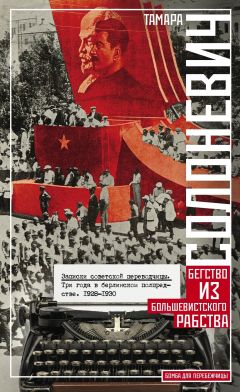

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)

Юрино приключение

Когда я вернулась из отпуска в Берлин, меня встретил на вокзале сияющий Юра и сразу же спросил:

– Мутик, теперь и я, наконец, поеду к папе, да?

И хотя я знала, что поезд Берлин – Москва идет почти без пересадки – надо только в Негорелом перейти из вагона в вагон, – все же у меня дрогнуло сердце. Мой мальчик еще не ездил один, а тут все-таки предстояло путешествие в две тысячи километров, да еще и через две границы. Но ехать было надо уже по одному тому, что между Иваном Лукьяновичем и Юрой были исключительно дружеские и любовные отношения, и нельзя было, чтобы сын отвыкал от отца. Снарядив Юру в путь-дорогу, я просила его не выходить ни на каких станциях из вагона и особенно быть осторожным в Варшаве, где поезд во время стоянки переводится на другой путь. Я собственноручно упаковала его чемоданы, снова наложив в них разных съестных продуктов. У Юры как раз начались каникулы, и он мог пробыть в Салтыковке до самого их конца. В последние дни было много беготни из-за виз и паспорта, так как Юра первоначально был занесен в мой личный паспорт, а полпредство выдавать ему отдельный отказалось. Юре было тогда всего тринадцать лет. Дали какое-то временное удостоверение на один проезд, и на него была поставлена польская транзитная виза, без права остановки в Польше.

– А как же мой сын вернется обратно? – спросила я в полпредстве.

– Там найдут кого-нибудь в Наркомторге, кто будет ехать за границу, и его к нему прицепят.

Выходило как-то очень неясно, и у меня мелькнула даже мысль, что, может быть, моего сына обратно и не пустят.

Ясно помню теплый, летний вечер, довольное лицо Юры, улыбавшегося мне из окна вагона, а через одно купе от него – лицо жены кинорежиссера Пудовкина, которая как раз за несколько дней до того заходила ко мне в бюро за справками и которую я очень просила присмотреть за Юрой в пути.

– Счастливого пути, Юрочка!

Когда задние огни последнего вагона скрылись в темноте, мне стало как-то странно пусто на миг в огромном Берлине. Я зашла на телеграф и сообщила мужу, что Юра выехал.

На следующий день было воскресенье, и я была дома. В 10 часов утра моя хозяйка, милая старенькая фрау Гофман, постучала в дверь моей комнаты:

– Вам телеграмма.

Я испугалась. Телеграмма сама по себе вызывает во мне – да я думаю, и во многих – чувство какого-то страха, чего-то неизбежно-неприятного. А тут я сразу же поняла, что с Юрой что-то случилось.

В телеграмме стояло: «Остался Варшаве. Юра».

Мысли завертелись вихрем в голове. Вот те раз! Остался в Варшаве! Очевидно, отстал от поезда? Вещи уехали дальше без него. Денег у него с собой кот наплакал. Что же теперь будет!

По совету хозяйки я вызвала по телефону из ближайшего ресторана – тут я особенно оценила прогресс современной культуры – начальника варшавского вокзала, и, хотя упрямый поляк делал вид, что ни по-русски, ни по-немецки нечего не понимает, мне удалось добиться от него обещания, что он сделает все от него зависящее, чтобы помочь моему сыну.

В тот год в Варшаве, судя по газетам, как раз накрыли какую-то шайку, воровавшую подростков, и поэтому мне в голову полезли самые фантастические мысли. А вдруг на вокзале к Юре подойдет один из агентов такой шайки, сделает вид, что принимает в нем участие, а потом заведет его куда-нибудь, и мне даже следов его не найти! Словом, любая мать поймет мое тогдашнее положение. Два дня я была ни жива ни мертва, и только на третий вздохнула свободно, когда пришла телеграмма от мужа о благополучном прибытии Юры в Москву.

С Юрой, по его рассказам, произошло следующее: несмотря на мои предостережения, он все-таки умудрился выйти на вокзал выпить содовой воды. Правда, он предварительно справился у проводника, сколько минут будет стоять поезд, но, когда он вернулся, поезда уже не было, так как оказалось, что он запаздывает и поэтому простоял меньше обычного. Даже у взрослого, при подобном происшествии, начинает сосать под ложечкой и он чувствует себя прескверно. Могу себе представить, как испугался Юра. Некоторое время он застыл на месте от неожиданности, но потом сообразил послать мне телеграмму и пошел заявить о своем опоздании дежурному по станции, прося его телеграфировать на границу, чтобы там задержали его багаж. Там же он справился, когда идет следующий поезд Берлин – Москва. Ему ответили, что на следующее утро, в 8 ч. 30 м. Видя, что перед ним целые сутки времени, он совершенно резонно решил осмотреть город. Побродив немного вокруг вокзала, от которого, однако, особенно удаляться боялся, он набрел на какую-то захудалую гостиницу, и, так как от перепуга чувствовал себя усталым, начал переговоры со швейцаром, где бы ему поспать. Ввиду того, что денег у него было мало, а комната стоила дорого, швейцар (оказавшийся тоже русским) разрешил ему прикорнуть тут же в швейцарской на диванчике. Когда Юра проснулся, смеркалось, и он решил, что это уже утро и что ему надо бежать на вокзал. Уплатил швейцару и пошел. Спросив, на какую платформу приходит поезд, он стал ходить по ней взад и вперед. Вдруг перед ним вырос польский жандарм и спросил его, не тот ли он мальчик, который отстал от поезда. На утвердительный его ответ жандарм заграбастал Юру и повел его в комендатуру.

Начальник строго на него воззрился.

– Это вы бежали от своих родителей?

Юра стал объяснять, что это недоразумение, что он ехал с согласия родителей, но начальник стоял на своем, говорил, что-де мать звонила из Берлина и что, одним словом, решено отправить Юру в Берлин.

– Кстати, через полчаса идет поезд.

Юра удивился.

– Как, разве это поезд на Берлин? А мне сказали, что в 8.30 отправляется поезд на Москву. Да, в 8.30 утра, а в 8.30 вечера – на Берлин.

Оказалось, что, проспав день и проснувшись в сумерках, Юра решил, что проспал также и ночь, и поэтому чуть-чуть не попал в обратный поезд. Теперь ему хотелось как можно скорее «смыться» из комендатуры, и он сказал, что идет посмотреть – не пришел ли поезд.

Выйдя на перрон, он постарался незаметно пробраться к выходу и вышел на улицу, а потом добрался и до своего диванчика в швейцарской. Денег у него оставалось мало, но швейцар вошел в его бедственное положение и позволил ему переночевать. Половину ночи какие-то подозрительные типы дулись в той же швейцарской в карты, а под утро Юра наконец уснул. В 8:20 утра он отбыл благополучно, причем носильщик, который накануне давал ему справку, сообщил ему, что багаж его задержан на польской пограничной станции Столбцах. Поезд в Столбцах стоит недолго, так что я до сих пор диву даюсь, как это тринадцатилетний мальчик успел сбегать за этот короткий промежуток времени на станцию, объяснить, в чем дело, получить чемоданы и втащить их в вагон. Юра рассказывал, что последний чемодан он уже втаскивал на ходу, когда поезд начал медленно двигаться.

Жена Пудовкина, которая приехала в Москву на сутки раньше Юры и которая не заметила его внезапного исчезновения, не могла никак успокоить встревоженного Ивана Лукьяновича, когда тот, получив мою телеграмму о том, что Юра застрял в Варшаве и чтобы он навел справки у Пудовкиной, разыскал ее по телефонной книге где-то в Замоскворечье. Ей и в голову не пришло во время пути хоть раз заглянуть в соседнее купе.

Через полтора месяца каникулы кончились, но я никак не могла добиться, чтобы Юра вернулся в Берлин. Между мужем и мной велась по этому поводу частая и энергичная переписка; он чуть ли не ежедневно обивал пороги Наркомвнешторга, я, в свою очередь, теребила местком, но как-то все получалось так, что выезжавшие из Москвы за границу служащие или не хотели, или не могли взять Юру на свой паспорт.

Время шло, мы все нервничали, из немецкой школы присылались запросы и напоминания, а Юры все не было. Наконец, путем всяких ухищрений и лазеек, мужу удалось познакомиться с отъезжавшей в Берлин новоназначенной стенографисткой. Ей было обещано, что Юра, который уже был за границей, сможет в дороге ей быть очень полезным, что я в торгпредстве тоже у нее не останусь в долгу. В начале октября, с большим запозданием, Юра вернулся наконец в Берлин. В Советской России всякое мероприятие, каким бы незначительным оно ни было, стоит и нервов, и денег, и хлопот. Поэтому мой отпуск и каникулы сына, при которых к тому же надо было переезжать через две границы и получать разные визы, обошлись во всех смыслах очень дорого.

Товарищ Житков

Вернувшись из отпуска и отправив Юру к отцу, я в назначенный день приступила к исполнению своих обязанностей в бюро информации. Входя в первый раз в свою служебную комнатку, я думала: кого-то мне теперь пошлет ГПУ в наблюдатели? Антонов давно уже был откомандирован в Москву, Радвани посвятил себя всецело Рабочей коммунистической академии, которую Коминтерн открыл в Берлине, так что я перед отъездом в отпуск знала, что после возвращения найду нового соседа.

И действительно, за столом против меня сидел сравнительно молодой человек, лет тридцати, с иголочки одетый в новый костюм, с шикарным галстухом и даже при манжетах. Я поздоровалась и назвала себя. Он встал с аффектированно дружески протянутой рукой, обошел вокруг стола и стал здороваться со мной так, как будто бы мы были уже лет десять знакомы.

– Тамара Владимировна, очень приятно, что вы наконец приехали. Позвольте представиться – Житков, можете называть меня просто Жоржем.

– Ну, это неудобно, скажите ваше имя и отчество.

– Нет, нет, что вы, какие официальности! Меня все называют Жоржем, почему же вы будете исключением!

– Ну, раз вы настаиваете…

– Ха-ха-ха, конечно, настаиваю. Так сразу как-то сердечнее выходит. Ну, как вы, Тамара Владимировна, съездили? Хорошо в Москве небось? Тут рассказывают всякие контрреволюционеры, что там якобы в связи с коллективизацией голод начинается, но это, конечно, вздор, у нас – да голод? Мы – самая богатая страна в мире. Не так ли, Тамара Владимировна? Тяжело было уезжать из Москвы, правда? Я, знаете ли, ужасно не хотел ехать на заграничную работу, но меня партия послала. Настаивали во как: поезжай, Житков, да поезжай. Ты нам там нужен. Уж я отбрыкивался, как мог, а они все как насели… Ну, пришлось ехать.

– Вы давно уже в Берлине?

– Да скоро три недели. Народу тут много приходило, все вас спрашивали, за справками, ну, я им тут справки давал.

– Как же вы давали, ведь вы правил не знаете?

– Не беда. Они тут все спрашивают – можно ли везти в СССР то или это? Ну, я им все разрешал. Вези, говорю, браток, ни черта не будет.

– А если у него на границе отберут?

– Ну так что же! Ха-ха-ха, не важно. Таможне больше останется. Дамочки тут тоже всякие приходили, немецкие. Ну, а я по немецки плоховато, то есть в Москве проходили курсы, но только с грамматикой у меня совсем швах. Ну, так я больше все глазами, да жестами с ними разговаривал. Ничего, понимали.

– А откуда вы знаете, что меня зовут Тамара Владимировна?

Житков захохотал.

– Да как же не знать, я все знаю: и как вас звать, и где вы живете, и когда вы вернулись. Это хорошо, что вы сына-то в Москву отправили, пусть парнишка не отвыкает от Советской страны.

С водворением Житкова в моей комнате работать по-настоящему стало чрезвычайно трудно. Это был исключительно веселый, говорливый и абсолютно не желавший работать человек. Мне не было ясно, зачем, собственно, партия отправила его за границу. Он работал до того в ЦК ВКП(б), то есть в Центральном комитете Всесоюзной Коммунистической партии, имел две комнаты в бывшей Лоскутной гостинице, в самом центре Москвы. Не хочется мне на этих страницах распространяться обо всем известном и много раз описанном жилищном кризисе в Советской России вообще, а в Москве – в частности. Найти комнату в Москве считается большой удачей и стоит крупных денег, ибо надо прежде всего дать отступного, а затем платить рублей триста в месяц. Часто бывает, что в одной комнате живут две семьи. Потому легко себе представить, что за птица был Житков и какую роль он играл в ГПУ, если ему – одинокому – были предоставлены две комнаты и если платил он при этом всего-навсего 23 рубля 75 копеек в месяц.

До командировки его за границу Житков учился в Московском университете. Что он там делал – осталось, в сущности, невыясненным.

– Вы кончили университет?

– Еще бы не кончить! Конечно, кончил. Ведь я имею звание юриста. Конечно, сами знаете, что учиться эти годы не так-то было легко: работа в ЦК, разные партийные нагрузки, частые выезды в провинцию. Но ничего, я знаете, всегда с собой револьвер на экзамены брал. Как профессор начнет спрашивать что-нибудь, чего я не знаю, – я сейчас делаю вид, что за платком носовым в карман лезу, а потом, как бы невзначай, достану револьвер и положу на стол. И знаете, Тамара Владимировна, ни разу не сорвалось. Как посмотрит профессор на револьвер этот самый, так покраснеет, побелеет, да и говорит: «Давайте, товарищ Житков, вашу зачетную книжку». Ну и отметит, что экзамен сдан.

Я пробовала возражать.

– Но ведь если вы университет кончили, все вас считают очень знающим; но вдруг придется применить знания на деле, а вы и понятия по данному вопросу не имеете. Небось жалеете теперь, что так халатно относились?

– А чего жалеть-то? То, что мне надо, я отлично знаю. А сколько там дребедени преподают, что же, все так и надо учить, по-вашему?

Житков принадлежал к категории опасных коммунистов. Ибо имел располагающую внешность и обладал удивительной способностью быстро дружиться с людьми. Попервоначалу даже человек наблюдательный почти всегда в нем обманывался. Его можно свободно было принять за рубаху-парня, за добрейшей души человека. В самом начале революции он работал молодым парнишкой в качестве почтово-телеграфного чиновника на одной из захолустных железнодорожных приволжских станций. Когда он рассказывал об этом времени, мне, глядя на него, почему-то вспоминались слова из всем знакомой песни:

Бывало, шапку наденешь на затылок,

Пойдешь гулять ты в ночь, а поутру

Чубчик, чубчик, чубчик так и вьется,

Так и вьется чубчик по ветру.

У Житкова были русые волосы, серые, ласковые, немного лукавые глаза и широкая русская улыбка. Женщины перед ним так и таяли. Особенно немки. Постепенно, день за днем рассказывая мне во время службы всякие случаи из своей жизни, Житков, как бы между прочим, поведал мне о том, как он принимал участие в подавлении восстания в Поволжье. При этом тяжелая, кровавая сторона вопроса, моральные переживания – его совершенно не интересовали. Его натуре был не чужд романтизм, и было странно, как романтизм этот сочетался в нем с большой, почти бессознательной жестокостью.

– Девица там у меня была одна в селе, красавица, я вам скажу. Все на нее заглядывались. Глаза синие с поволокой, косы до колен, осанка, поступь, как у павы. И вот это рано на рассвете будят меня товарищи – тревога, оказывается, надо выступать на усмирение. Ну, я это в два счета оделся, шинель накинул, папаху – а красивая у меня, Тамара Владимировна, была папаха, с красным дном. Вскочил на коня, все товарищи вокруг тоже на конях. Только вспомнил – а как же краля-то моя останется, надо попрощаться. Ну, ребята, подождите минутку. Коня кругом, да галопом. Подъезжаю к ее домику, а она на крылечке стоит и руки ко мне простирает. Я это с коня прямо наклонился к ней, поцеловал ее в алые уста, шашкой махнул и айда – помчался. Она как вскрикнет, да в обморок.

– Ну а вы что же, подняли ее?

– Куды тебе! Я уже мчался с товарищами, и то уж смеяться начали…

– А потом вы ее видели?

– Нет, нас в другое село переправили, так мы туда и не вернулись.

– А восстание, что же, подавили?

– А как же – чтобы я, да не подавил!

В такие минуты в его обычно спокойных глазах вспыхивал какой-то странный жесткий огонек, и я начинала понимать, что не зря он имеет две комнаты в Лоскутной и не зря он был секретарем одного из отделов ЦК партии. Много крови, вероятно, пролил на своем веку. И какой крови, своей же крестьянской, русской…

Чем же, собственно говоря, занимался Житков в торгпредстве и за что получал 800 марок в месяц? Он числился экономистом, но за все время его пребывания в Берлине я ни разу не видела, чтобы он работал. Приходил на службу всегда с запозданием, и ему это сходило с рук, тогда как обыкновенные служащие должны были штемпелевать свой приход и уход на контрольных часах. Садился против меня и раскрывал «Правду». По поводу каждой более или менее значительной заметки он затевал со мной разговоры, затем переходил на рассказы из личной жизни, причем я иногда ловила себя на том, что чуть не проговорилась каким-нибудь неосторожным намеком, словом или просто жестом относительно моих политических убеждений. Лично для меня Житков был опаснее и Антонова, и Радвани, так как те все-таки не так много болтали и мне не надо было их остерегаться. А Житков, под личиной доброго малого и рубахи-парня, отличался большой наблюдательностью и следил за моими ответами по телефону, за моими интонациями при разговорах с посетителями, за моим отношением к его рассказам. Я отлично отдавала себе отчет в том, что Житков посажен ко мне неспроста и что от его отзыва в ячейке зависит срок моего пребывания за границей. Следовательно, мне приходилось быть всегда начеку.

Так, в чтении «Правды» и в разговорах со мной – причем я старалась отделываться междометиями (работы у меня было всегда очень много) – проходило время до обеда.

Наступал обеденный перерыв, после чего Житков исчезал неизвестно куда и появлялся только к концу занятий. Один или два раза Андерс, как заведующий отделом, попытался дать Житкову какую-то работу, и на его столе на некоторое время появился какой-то немецкий экономический журнал, из которого он должен был сделать выписки и составить конъюнктурный отчет данного рынка. Увы, этот журнал так и остался нетронутым, но это задание дало Житкову повод отмахиваться от часто заходившего к нему его товарища Ежкова и заявлять с деланой досадой:

– Да что ты, парень, не видишь, что ли? У меня серьезная работа, надо сосредоточиться, а ты лезешь…

Пораженный и недоумевающий, Ежков пробовал узнать, в чем именно заключается эта важная работа, но Житков затыкал уши пальцами и углублялся в журнал. Ежкову не оставалось ничего другого, как покидать со священным трепетом нашу комнату.

Но так как Житков еще очень плохо знал немецкий язык, то, конечно, немецкий журнал был ему не под силу. Когда через две-три недели Андерс зашел и спросил:

– Ну что, товарищ Житков, кончил ты отчет? – Житков, нимало не смутившись, ответил, что он составляет таблицы и что скоро все будет сделано. Однако отчет так никогда готов и не был.

Как-то Житков вернулся из своей всегдашней послеобеденной экскурсии по зданию торгпредства и заявил:

– Может быть, скоро уйду от вас, Тамара Владимировна, предлагают мне должность заместителя заведующего Кожэкспорта.

– Поздравляю, Георгий Порфирьевич (я все-таки предпочитала величать Житкова по имени и отчеству), с повышением. Начинаете делать карьеру?

Житков мрачно вздохнул.

– Ведь меня, собственно говоря, стажером сюда назначили, а потом я должен стать экономистом. Не хочется мне, откровенно говоря, идти на должность замзава – работы много, ответственности. Я сказал, что еще подумаю. Уж больно ячейка настаивает.

Но через несколько дней на мой вопрос, когда же он уходит в Кожэкспорт, Житков ответил:

– Никуда я отсюда не пойду. Я к тому же болен, ведь у меня туберкулез в третьей стадии. Что, вы не знали? Мне в санаторию придется ехать, а не наваливать на себя такую беспокойную работу.

Некоторые секреты соцстраха

Итак. Житков стал хлопотать о том, чтобы его послали в санаторий. Хлопоты эти отнимали у него больше половины рабочего дня, потому что получить бесплатную путевку, даже будучи в Москве, очень трудно, а за границей и подавно. Но Житков принадлежал к привилегированному сословию – ибо в СССР сословия существуют, и разница между ними тем чувствительнее, что она касается и желудка, и здоровья, и самой жизни. Житкову все это давалось сравнительно легко. И все-таки, пока он прошел врачебную комиссию и несколько осмотров и анализов, пока затем его посылку в санаторий санкционировала особая партийная комиссия, которая выдает коммунистам денежные пособия из особых фондов, Житков потерял еще несколько фунтов весу и ходил совсем уже зеленый.

В торгпредстве была своя амбулатория, которой заведовала докторша Зелтынь, старая партийка и жена члена совета торгпредства. В СССР на должность главного врача крупного учреждения обычно назначается врач-коммунист и притом обладающий известными дипломатическими способностями, ибо должность эта весьма ответственна и требует больших талантов. Так, до самого последнего времени кремлевской больницей, например, заведовал врач-коммунист Тайц, хотя работало в ней и несколько первоклассных профессоров старого времени. Главному врачу надо быть всегда начеку, знать роль и степень влияния всех служащих и уметь лавировать между рифами партийной склоки.

Как известно, фонды советского соцстраха образуются из процентных отчислений от зарплаты, вносимых самим государством. Само собою разумеется, что так как за границей зарплата служащим выплачивается в иностранной валюте, – то и соцстрах получает пропорционально несравненно большие отчисления, чем внутри СССР. Образуется очень аппетитный общественный пирог, к которому в первую голову протягивают лапы те, кто держит в этих же лапах власть. Советская власть старается, как правило, использовать фонды соцстраха прежде всего для своих коммунистов, на остальное население ей более или менее плевать. Коммунисты же, в свою очередь, не рассматривают эти фонды как достояние всего народа, с которым надо обращаться бережно, а действуют нахрапом: хватай кто что может! Не жалей казенного добра!

Таким образом, коммунисты снимают сливки соцстраха, а беспартийным остаются только рожки да ножки. Беспартийных, внушающих подозрения в болезненности, вообще даже и не командируют за границу, тогда как служащие коммунисты – почти все, как на подбор, либо больны какой-нибудь серьезной болезнью, как, например, Житков, либо являются полными калеками. Когда я приехала в Берлин, в маленькой каморке в передней торгпредства сидел чекист (фамилию забыла), у которого были парализованы обе ноги, так что он передвигался с большим трудом при помощи костылей. Немного позже юрисконсультом торгпредства был тоже полный калека.

Командировки больных коммунистов на заграничную работу объясняются в большей степени тем, что за них почти всегда работают беспартийные. Значит, для дела большого ущерба быть не может, а партии необходимо подлечить за границей своих заслуженных членов. Здорового партийца можно встретить очень редко. Большинство из них замотано всякими партийными, общественными и другими нагрузками; что же касается чекистов, то у них почти у всех поголовно истрепаны нервы. Среди них очень много кокаинистов, морфинистов, алкоголиков. Это, впрочем, совсем не удивительно, если принять во внимание род их деятельности. Тот же Житков жаловался мне несколько раз:

– Опять черт его знает что снится. Просто кошмары какие-то. Точно вхожу это я в темную комнату, а из угла на меня отрубленная голова смотрит… И вся в крови, каким-то зеленоватым светом светится. Я от нее, а она за мной! Я хвать за револьвер, ищу, ищу, а его нет. Проснулся весь в поту, отдышаться не могу. И ужас какой-то охватывает, прямо мочи нет.

Эта отрубленная голова преследовала его периодически. И странно – сон повторялся до мельчайших подробностей. Давали о себе знать отголоски усмирений и расстрелов.

Кроме того, на работе соцстраха сказывается и непомерно высокий процент служащих евреев, которые, как известно, особым здоровьем похвалиться не могут. Среди них особенно много туберкулезных. За последние годы в Советской России замечается большое количество смешанных браков, и дети от этих браков, где отец – еврей, а мать – русская или наоборот, оставляют желать лучшего: истерики, дегенераты, эпилептики и даже паралитики. И вот командируется такая семья в Германию. Как только приезжают, начинают лечить своего ребенка. Часто болезнь неизлечима, но делаются самые разнообразные попытки, стоящие огромных денег. И опять-таки в большинстве эти евреи – крупные советские сановники и пользуются всеми благами соцстраха.

Как сейчас помню один случай. Я зачем-то зашла в амбулаторию. На одном из стульев сидела прилично одетая женщина и держала на руках прехорошенькую девочку. Лицо этой девочки и сейчас стоит передо мной, как живое: синие глазенки, ровные, точно нарисованные, бровки, алый ротик. Сначала я ничего не заметила, но через секунду девочка вся как-то сжалась, личико ее сморщилось, как бы от нестерпимой боли, а правая ручонка стала лихорадочно скрести лицо. Мать с силой удерживала ее руку. Потом опять наступило спокойствие, но через минуты две судорога повторилась.

Оказывается, у девочки паралич каких-то нервов: ей уже два года, но она не ходит, не говорит, ничего не понимает и не соображает, и каждые две минуты ее тельце сотрясает эта ужасная судорога. Ее непрерывно нужно держать на руках, так как она раздирает себе в кровь лицо и может повредить себе глаза, ее надо кормить из соски, и только в те немногие часы, когда она засыпает, мать может немного отдохнуть. И при этом такие прекрасные синие глаза и такая приветливая улыбка, что трудно поверить в эту страшную болезнь крови. Мать – русская, отец – еврей, занимает крупный пост.

Я встретила эту мать через несколько месяцев. Ее высохшее, измученное лицо без слов говорило о переживаемых страданиях. Я спросила: «Ну, а как ваша девочка?»

– Здесь в санатории лежит, но ничего не помогает. Теперь везем в Париж, говорят, там есть специалисты…

Глаза ее выражали надежду, но я потом спросила у знакомой докторши, которая временно замещала Зелтынь, что она думает об этом случае.

– Никакой надежды, но родители цепляются за соломинку, – ответила она.

Конечно, в русских деревнях, наверное, встречается много несчастных, больных детей. Их никто не везет за границу и никто не считает нужным тратить на неизлечимые случаи столь дорого достающуюся русскому народу драгоценную валюту. Наоборот, у мужика отбирают последнюю птицу, свинью, кожу, яйца, вывозят их за границу, а из вырученной валюты отчисляют проценты в фонд соцстраха. На фонды же эти долечиваются партийные и чекистские сифилитики, калеки и чахоточные, часто безнадежно больные, целой массой прущие за границу на легкие для них хлеба. Перегруженный же беспартийный русский человек не знает, как ему извернуться, чтобы какая-нибудь Зелтынь с усмешечкой, после получасового торга, подписала небольшой докторский счет.

Вся деятельность Зелтынь протекала в каких-то недомолвках, перешептываниях, подмигиваниях, намеках, так что человека, не искушенного в советских штучках, эта докторша могла обвести вокруг пальца как хотела.

В первые годы моего пребывания в Берлине больные служащие торгпредства могли лечиться у какого угодно частного врача или дантиста, и соцстрах оплачивал их счета. При этом от Зелтынь зависело – подписать ли тот или иной счет или не подписать. И тут играли огромную роль и связь, и протекция, и положение самого служащего.

Приходит, например, товарищ Подольский[30]30

По сведениям, он недавно расстрелян в Москве.

[Закрыть] и говорит:

– Слушай, Зелтынь, мне надо золотые коронки вставить, заплатишь?

– Ну, конечно, что за вопрос! Сколько?

– Да пустяки, что тут – каких-нибудь 800 марок. Видишь ли, оказалось, что для коронок нужно еще и мост.

– Ладно, Подольский, для тебя можно.

И ловким движением Зелтынь подмахивает счет известного дантиста.

Или приедет заведующий Пушэкспортом из Лейпцига. От него ведь так много зависит! Он может отобрать самые лучшие каракулевые шкурки или серебристую лисицу из мехов, присланных для лейпцигского аукциона[31]31

Последние годы большевики предпочитают продавать меха на собственном аукционе в Ленинграде.

[Закрыть]. Ну как не порадеть родному человечку?

– Здорово, Зелтынь, знаешь у моей жены что-то в груди неладно, сделали рентгеновские снимки, теперь надо лечить, но каждый сеанс будет стоить по 50 марок. Как ты думаешь?

Если в амбулатории в данный момент ждет кто-нибудь из беспартийных, Зелтынь подмигнет глазом и скажет:

– Ну, знаешь, это немного дороговато…

Однако, в окончательной версии Зелтынь, конечно, подписывала все такие счета. И в санатории посылала.

Например, такая сценка:

– Товарищ Бродзский, ты что-то плохо выглядишь, тебе надо отдохнуть. Не хочешь ли в санаторий поехать? Есть такой в Нейенарр, чудесный.

Бродзский был, как я уже говорила, сравнительно новичком по части большевицкого бедлама и поэтому еще стеснялся:

– Ну, как же я поеду, ведь это очень дорого стоит.

Но Зелтынь, как демон-искуситель, уговаривает:

– Да что ты, Бродзский, если мы таких ценных работников, как ты, беречь не будем, так что же будет? Сам знаешь, пролетариат своих героев ценит. Поезжай.

И едет Бродзский на шесть недель в Нейенарр, жалованье его остается нетронутым – все оплачивает соцстрах: и дорогу туда и обратно, и санаторий, и лечение.

А беспартийному остаются рожки да ножки. Я не могла бы говорить об этом с такой уверенностью, если бы не испытала этого на себе. Серьезно заболев, я принуждена была лечь в клинику, где день обходился не тридцать, а всего десять марок. Половина моего там пребывания ушла в страшной трепке нервов, так как соцстрах отказался за меня платить, а мне уже не хватало жалованья, ввиду больших расходов на врачебную помощь. Юра должен был бегать в торгпредство с моими записками, и в конце концов Зелтынь заплатила только половину. Эго было в высшей степени несправедливо, вызывало у меня слезы возмущения и поднимало температуру, но поделать я ничего не могла.

Аналогичный случай был и с женой кассира Никитина. У нее была саркома печени. Никитин пролечил массу денег, с большими скандалами ему удалось вернуть некоторую часть этих расходов, но под конец все же пришлось перевезти жену в университетскую клинику, а затем в клинику der Grauen Schwester в Тельтпельгофе, где содержание стоило дешево, но где она лежала в общей палате и уход был хуже. Если бы это была жена чекиста или партийца, ее положили бы в лучшую клинику и дали бы такие возможности лечения, что она, может быть, не умерла бы так скоро.

К концу 1929 года торгпредский соцстрах окончательно обанкротился, так как истратил не только то, что ему полагалось, но и залез в крупные долги. Касса была пуста. Докторшу Зелтынь откомандировали в Москву, туда же поехали и двое соцстраховских служащих, ибо отчетность у них оказалась совершенно запутанной, и в результате один из них сел в ГПУ. В торгпредстве же началось междуцарствие. Не было врача и не было известно, как дальше будет с соцстрахом и с амбулаторией. Положение заболевавших было поистине критическим, так как медицинская помощь в Германии очень дорога.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.