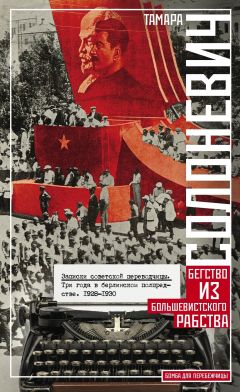

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)

Текстильимпорт и Швейцер

Итак, я стала стенотиписткой Текстильимпорта. Маленьким, незаметным винтиком в огромной машине советской внешней торговли. Меня никто не знал, и я никого не знала: приходила утром в здание торгпредства, поднималась во второй этаж и до вечера работала в небольшой полутемной комнате – машинном бюро Текстильимпорта. Здесь, кроме меня, сидело еще шесть таких же, как я, стенографисток и машинисток, причем половина из них были немки-коммунистки, ни слова не понимавшие по-русски, а другая половина – такие же командированные из Москвы, как и я, беспартийные. Нас то и дело звали к себе инженеры, диктовали нам письма, давали переписывать фактуры, счета и заказы, и мы все, как механические куклы, трещали с утра до вечера на пишущих машинках.

Моим первым учителем на стезе торгпредской работы был один из заведующих подотделами – Розенблюм. Полный и жовиальный еврей, он выехал из России уже давно, еще до войны, был специалистом по текстильным машинам, прекрасно владел немецким языком и чрезвычайно быстро мне диктовал. Нужно откровенно сказать, что стенографию я изучила без преподавателя, по самоучителю, и знала ее не особенно хорошо. Я могла писать под медленную диктовку, и Розенблюм на меня сильно сердился, когда я то и дело переспрашивала. Между тем, как и в каждом деле, в текстильном отделе были свои специальные термины, вроде «банкаброша», которые в мои стенографические познания не входили. И я должна признаться, что к стенографии у меня блестящих способностей не наблюдалось. Словом, меня кидало в жар и в холод, когда, уже в машинном бюро, сидя за машинкой, я чувствовала, что не могу разобрать своей собственной записи. Вывозила разве только некоторая природная находчивость, да и то не всегда. Полагаю, что Розенблюму я казалась очень бестолковой особой.

На второй же день моего пребывания в Торгпредстве со мной произошел казус, который – повернись обстоятельства иначе – мог окончиться моим откомандированием в Москву. Произошло следующее:

День прошел, как всегда, в спешной и скучной работе, с «банкаброшами» и «контингентами». Моя соседка, белокурая, миловидная немочка, то и дело посматривала на часы – у нее сегодня была большая демонстрация – и, наконец, спешно стала складывать бумаги и покрыла машинку чехлом.

– Schluss damit! – возвестила она.

В этот момент затрещал телефон, стоявший неподалеку от меня, на столе. Я взяла трубку.

– Текстильимпорт? – послышался сухой и резкий голос, в котором я сейчас же узнала голос Иоффе.

– Да, Текстильимпорт.

– Солоневич там? Позовите ее к телефону.

– Я слушаю.

– Ах, это вы и есть Солоневич! Слушайте, зайдите сейчас же сюда, вы мне очень нужны.

Зачем бы я могла ей понадобиться? Сложила наскоро бумаги и пошла в отдел кадров.

Иоффе и Сергеев сидели за своими столами и писали. Но теперь Иоффе сейчас же обратила на меня внимание:

– Вот что, товарищ, вам придется сегодня поработать сверхурочно. Дело в том, что из Москвы приехал начальник импортного директората, товарищ Швейцер. Сегодня вечером будет большое заседание, и надо будет застенографировать речь Швейцера и прения. Ведь в вашей характеристике стоит, что вы хорошо знаете стенографию, а к тому же вы новенькая, и надо вас испробовать. Поэтому берите блокнот и карандаши и отправляйтесь в кабинет директората, комната 178.

– А это долго затянется, товарищ Иоффе? У меня ведь ребенок дома, я бы хотела распорядиться с ужином и вообще сообщить, что я остаюсь работать, иначе он будет волноваться.

– Пустяки, позвоните по телефону. Какой номер?

– Я не знаю.

– Эх вы, деревня! Нате телефонную книгу и найдите. Имейте в виду, – тут голос Иоффе стал мягче, – что вы сделаете мне личное одолжение, если останетесь сегодня. Вы знаете – русских стенографисток у нас в торгпредстве мало, все больше присылают только машинисток. А стенотипистка торгпреда больна.

Мне ничего не оставалось, как позвонить фрау Бетц и просить ее сообщить перепуганному Юрчику, что «мама вернется сегодня поздно, так как у нее спешная работа».

Мальчик мой был очень огорчен, и я слышала в трубку, как он жалобно спрашивал у фрау Бетц:

– А когда она вернется? Когда?

Он в это первое время в Берлине чувствовал себя одиноким и заброшенным и с нетерпением ждал того момента, когда я возвращалась домой. Детство его, вследствие революционного лихолетья, вообще сложилось не особенно радостно, так как и папа, и мама были постоянно на работе, и он большею частью был предоставлен самому себе. Тем тяжелее было для него уже совсем полное одиночество на чужбине. Я это понимала и чувствовала и все свободное время с ним не расставалась. Его желание быть со мной не прошло и с годами. Трогательно было видеть, как он в последний год пребывания нашего в Берлине, уже будучи пятнадцатилетним юношей, всегда настаивал, чтобы я принимала участие в велосипедных экскурсиях с его товарищами. И мы катили, бывало, на велосипедах по прекрасным асфальтовым дорогам в окрестностях Берлина целой компанией – человек шесть немецких гимназистов и я. И странно – никто никого не стеснял.

Позвонив фрау Бетц и выйдя в коридор, я почувствовала себя как перед экзаменом. Я отлично знала, что речи Швейцера я, конечно, записать не смогу, то есть вернее – записать-то еще кое-как запишу, но потом разобрать не сумею. А вдруг, как это бывает иногда на заседаниях, он остановится, когда войдет кто-либо из важных запоздавших завов, и скажет:

– А вот стенографистка нам сейчас прочтет начало речи. Товарищ, прочтите!

Ведь тогда я сяду в лужу. Мало того, это будет настоящим скандалом, и меня, конечно же, отправят обратно в Москву. Ибо если меня сюда командировали, то именно потому, что во мне было не совсем обыкновенное для Советской России сочетание знания стенографии и нескольких языков. И какое кому дело, что я только конторская стенографистка, а не парламентская. Коммунисты в этом не разбираются.

Словом, я брела по коридору, как на заклание. И злилась на самое себя: почему я такая к стенографии неспособная. Ведь вот все эти немочки – полуинтеллигентные и подчас совсем необразованные – стенографируют же, как боги, быстро и четко; читают потом свою стенограмму, как по писаному, а я все спотыкаюсь.

У дверей директората меня встретила секретарша-латышка.

– Меня послала товарищ Иоффе стенографировать заседание.

– Это со Швейцером? Он ушел обедать, придется подождать. Заседание назначено на шесть часов.

– Скажите, товарищ, а что Швейцер, очень быстро говорит?

– Как пулемет. Его в Москве стенографистки с трудом записывают.

Последний луч надежды погас.

– Товарищ, вы здесь посидите, а то мне надо на демонстрацию.

Опять эта демонстрация! Очевидно, сегодня какой-то торжественный день у берлинских коммунистов.

– А где это будет?

– На Бюлловплац, у дома Карла Либкнехта.

И секретарша ушла, оставив меня одну.

Через некоторое время стали собираться какие-то люди, которых я, конечно, тогда совсем еще не знала. Они приходили по два, по три, оглядывались, болтали друг с другом, курили, выходили в коридор. У меня сердце билось все напряженнее и напряженнее. Вот сейчас решится – в который, правда, раз! – моя судьба. Только что удалось попасть за границу, а тут на тебе, такая неудача. Ведь сорвусь, как пить дать.

Через полчаса в комнату вбежал один из служащих и крикнул:

– Товарищ Швейцер идет. Сейчас начнется заседание! И в тот же момент в дверях показался полный, невысокий еврей, с наглым, самодовольным лицом и небрежными манерами. Он громко разговаривал со своими спутниками и, увидев меня – единственную женщину, спросил:

– Вы – стенографистка? Имейте в виду, что я требую, чтобы стенограммы моих докладов сейчас же расшифровывались и давались мне для исправления, так как потом ошибок не оберешься. А где секретарь?

Молнией блеснула в мозгу мысль…

– Товарищ Швейцер, она ушла на коммунистическую демонстрацию, сегодня весь Берлин туда спешит.

Швейцер посмотрел на меня, и в его глазах промелькнуло выражение злорадного удовольствия.

– Что вы говорите, демонстрация? И где?

– На Бюллов-плац, у дома Карла Либкнехта, – повторила я буквально только что услышанное от секретарши.

– Вот досада! А у нас как раз заседание!

Я осмелела.

– А не отложить ли его, товарищ Швейцер?

Швейцер нерешительно огляделся кругом. Но какому советскому служащему хочется сидеть на скучнейшем советском заседании, где переливается из пустого в порожнее и где мухи дохнут от тоски? Поэтому лица кругом выражали полную готовность перенести заседание на другой день.

– Это – идея! Давайте, товарищи, отложим заседание на завтра, впрочем, завтра мне надо ехать на три дня в Гамбург. Ну, когда вернусь, тогда и сделаю доклад. А теперь едем на Бюллов-плац. Надо посмотреть на наш германский пролетариат.

Все пришло в радостное движение, и через минуту я осталась одна. На сердце у меня отлегло. Слава богу, пронесло. Ну а через три дня я постараюсь как-нибудь отвертеться.

Так иногда судьба сжаливается над человеком.

Инженер Тарачешников

В Текстильимпорте мне приходилось время от времени стенографировать у инженера Тарачешникова. Это был беспартийный спец. Он хорошо знал свое дело, и у нас с ним быстро установились хорошие отношения. После нелепых распоряжений из Москвы или, как принято говорить в СССР, «из центра», он изливал мне свою душу:

– Ведь форменный кабак, Тамара Владимировна. Вы понимаете, все делается не так, как надо. Посылают приемщиками людей совершенно несведущих, лишь бы был партийный билет в кармане. По-немецки ни бум-бум. Приезжает такой приемщик куда-нибудь в Саксонию или Эссен и только дискредитирует нас на немецких заводах. Сколько раз мне немецкие директора жаловались. Говорят – посылайте вы хоть немного понимающих людей. Я писал в центр, но ничего не предпринимают.

К Тарачешникову то и дело приходили немецкие инженеры и директора заводов, и он вел с ними переговоры. Нужно сказать, что я все-таки поражалась его смелости. Он иногда так резко отзывался о советской власти и о сопряженной с ней бестолковщине, что это становилось опасным.

Однако пока ему все сходило с рук.

Года через два, когда я уже работала в информационном бюро (или, вернее – в бюро справок, которое большевики хотели непременно называть бюро информации, так как это более импозантно звучало), ко мне в комнату вошел Тарачешников. Ему надо было получить справку о том, какие именно вещи домашнего употребления и в каком количестве можно было брать с собой уезжающему в СССР.

– Вас разве откомандировывают?

– Нет, я сам хочу уехать. Надоело мне здесь, в Берлине. А из Наркомвнешторга пишут, что меня хотят командировать в Америку. Там сейчас мы много текстильных машин закупаем. Я и решил ехать. Сейчас отправляю свою жену, а через две недели и сам поеду.

Я дала ему необходимую справку, и больше мне не пришлось его видеть. Но через месяц из Москвы дошли слухи, что жена Тарачешникова была на границе совершенно свободно пропущена, а когда сам Тарачешников приехал на Негорелое, его тут же арестовали и якобы держат в ГПУ, на Лубянке.

Через полгода этот же слух подтвердился, причем выяснилось, что Тарачешникова обвинили во взяточничестве и сослали на пять лет на Соловки. Вызов в Москву под предлогом отправки его в Америку был только трюком. Большевики боялись, что он не поедет, если его откомандируют, и поэтому употребили хитрость. Впрочем, такую же хитрость советчики практиковали и практикуют в весьма широких размерах, изменяя только форму, в зависимости от сообразительности и доверчивости намеченной ими жертвы. Тарачешников был действительно крупным специалистом в своей области и приносил советской власти только пользу, но его смелые суждения были, очевидно, большевикам очень не по вкусу. А что от его ареста пострадало дело, то это никого не интересовало.

Горькая доля стенотипистки

Недели через две меня вдруг, совершенно неожиданно, перебросили в Электроимпорт, в отдел силовых установок. Опять пришлось привыкать к новым специальным терминам. Как и в Текстильимпорте, меня поразило здесь подавляющее количество служащих евреев. Как заведующий нашим отделом, так и инженеры, а с ними и секретарша принадлежали почти сплошь к избранному племени. Вообще, должна сказать, что, как это ни трагично, внешняя торговля Советского Союза руководится и представляется за границей почти исключительно евреями. Я констатирую факт вовсе не с антисемитской точки зрения. Но я думаю, что каждому русскому становится обидно, если он на самых представительских местах видит не своих русских – русых, белокурых или каштанововолосых, но славянского типа, благообразных людей, – а курчавых брюнетов с ярко выраженным семитическим профилем и ушами. И каждому приходит в голову один и тот же чрезвычайно простой и ясный вопрос: неужели из ста миллионов великороссов и белорусов советская власть не находит достаточно представительных и знающих языки людей, которые с гордостью и достоинством могли бы за границей вести переговоры с иностранцами и совершать с ними сделки от лица России, хотя бы и советской? А между тем это так. Я утверждаю и знаю, что меня поддержат все русские, служившие и служащие в советских учреждениях за границей, что минимум 80 процентов работников торгпредств являются евреями.

Я пыталась много раз найти объяснение этому факту и думаю, что это является следствием извечного стремления евреев к наиболее выгодным должностям и спайки, которая в суматошливости и хаосе советского бедлама сказывается особенно сильно и помогает Якову Израилевичу вытаскивать своего двоюродного племянника Арона Евсеевича, а Розочке протежировать Ривочке.

Недавно мы получили письмо из Трансваяля, в котором один из читателей жаловался на то, что тамошние англичане считают русских евреями и спрашивают, почему мы, русские, едим свинину. Как известно, в германских университетах до войны училось большое число подданных Российской империи. Подавляющее большинство их были евреи. Ввиду того, что они называли себя русскими, немцы сперва их таковыми и считали. Однако, скоро они поняли, в чем дело, и даже был пущен в обращение термин Sogenannte Russen. История повторяется до поразительности. И если парижские хозяйки конца прошлого и начала нынешнего столетия считали, что тип русского – это курчавые черные волосы и нос с горбинкой, а характер – самоуверенный и нахальный, то коммерсанты всех стран, посещающие ныне советские торгпредства, разводят руками и спрашивают недоумевающе:

– Скажите, почему это у русских так много общего с евреями? Такой же нос, такая же лапчатая поступь, такой же самодовольный вид.

И они, повторяю, правы. В бытность мою в бюро информации я имела ежедневно перед собой, на моем письменном столе, под стеклянной пластинкой, печатный список всех отделов торгпредства с фамилиями и телефонами заведующих отделами и инженеров. И изо дня в день мое русское самолюбие оскорблялось этими бесконечными Рубинчиками, Цукерманами, Гольдштейнами и Гурвичами, которыми пестрел список. Мне очень жаль, что я тогда не сняла для себя и для настоящих очерков копии. Это служило бы наилучшим доказательством моего беспристрастного свидетельства.

В работе торгпредств евреи почти всегда выдвигаются на первые места. Но это отчасти можно объяснить тем, что они все же понятливее и сметливее тех русских выдвиженцев, которых советская власть изредка насылает на торгпредство, как тучу саранчи, и которые, по моему глубокому убеждению, присылаются за границу только для того, чтобы лишний раз кому-то доказать:

– Вот вам ваши русские! Видите – какие дуботолки!

Русские же культурные силы соввласть за границу почти не посылает.

Образчиком такого типа выдвиженца, командируемого за границу, является товарищ Морозов, который устроил мне скандал и чуть не донес на меня как на саботажницу, просто-напросто в силу своей безграмотности.

Это был приемщик-коммунист, малограмотный выдвиженец, которого торгпредство командировало на завод по приемке текстильных машин. В один из своих приездов в Берлин он зашел к нам в машинное бюро и решил продиктовать мне целый ряд приемочных актов. Сам он сидел рядом со мной и ревниво следил за тем, что именно я пишу. Внезапно он вспылил:

– Как это вы, товарищ Солоневич, пишете! Ин-стру-мент. Я же вам диктую: стру-мент.

– Товарищ Морозов, такого слова – «струмент» в русском языке нет, есть слово «инструмент».

– А я вам говорю, что есть. Пишите «струмент».

– Нет, я не могу так написать, ведь потом меня, а не вас, обвинят в безграмотности. Раз такого слова нет, как же я буду его писать?

Морозов разъярился, вскочил и вырвал из машинки уже почти до конца дописанный лист, на который было потрачено почти полдня кропотливой работы, так как там были цифры и графы, и так как он уже до того заставил меня три раза одно и то же переписать.

– Струмент – это вот, например, отвертка, долото, плоскогубцы. А инструмент – это на чем играют, вот, скажем, скрипка или гармонь, – поучал он меня. – А еще образованная, языки всякие там знаете. Эх, вы, учить вас приходится.

А когда, в свою очередь рассердившись, я наговорила ему нехороших вещей, он плюнул, хлопнул дверью и побежал жаловаться в отдел кадров. Хорошо еще, что Иоффе знала разницу между «струментом» и «инструментом», а то мне пришлось бы плохо. Иди потом «доказывай, что ты не верблюд», как говорят в Москве.

Но, вернувшись к моей первоначальной мысли, хочу сказать, что в Советской России имеется еще достаточное количество русских – образованных, представительных и знающих языки и что нам вовсе на надо выбирать только между недоумками и евреями. Пусть меня не заподозрят в презрении к пролетариату, но, право же, я считаю, что коммунист, перед которым в СССР открыты более или менее все пути и который находится все двадцать лег в привилегированном положении, является чистейшей воды недоумком, если не выучился за это время хотя бы правильно читать и писать на своем родном языке. Как бы то ни было, еврейское засилье было налицо, и мы, немногие русские, чувствовали себя в каком-то вражеском окружении, так как почти каждый еврей – хотя бы советская власть и лишила его торговли или его места на бирже – все же в душе является марксистом. У евреев нет родины, и они ненавидели наш царский режим, как ненавидят теперь Гитлера и национал-социализм. Они ненавидят всякие разговоры о родине вообще.

Чтобы не ходить далеко за примером, укажу на в высшей степени показательный факт. Книга моего мужа, И.Л. Солоневича, «Россия в концлагере» не является антисемитской, но ярко антибольшевицкой, а главное, книгой националистической. Сотни друзей пишут нам из Америки, что хорошо было бы ее издать на английском языке, что спрос на такие книги сейчас в Соединенных Штатах большой и что на книгу Т.В. Чернавиной, например, даже в сельских библиотеках Дальнего Запада образуется очередь.

И что же мы видим. Друзья наши хлопочут об издании этой книги. Ездят из издательства в издательство. Всюду кислый ответ. Ибо в американских издательствах на 90 процентов сидят все те же евреи. И даже в концерне газетного короля Херста, на которого, в частности, мы – русское зарубежье – смотрим с некоторым уважением и надеждой за его антибольшевицкое направление, держат у себя лектором по русским изданиям – Дона Исаака Левина. Когда еще два года тому назад Левину была передана указанная выше книга с просьбой протолкнуть ее на американский рынок, он отказался под предлогом того, что американский рынок насыщен такого рода литературой. Теперь этот Дон-Левин, еврей из Одессы, тоже никакого содействия этой книге не оказывает, но она все же выйдет в другом издательстве. А в американских газетных кругах считается антибольшевиком. Весь секрет в том, что в душе он все же остался марксистом и противником всего национального у других народов. Это у евреев, по-видимому, неизлечимая болезнь.

Как бы то ни было, история с «инструментом» и «струментом» переполнила чашу моего терпения, и я решила всеми силами постараться выбраться на свет Божий из унизительного стенотипистского подполья. Ибо роль стенографистки, а тем более просто машинистки очень тягостна. Ее рассматривают обычно как некую механическую силу, относятся к ней пренебрежительно и, если она иногда решается высказать свое мнение или робко позволит себе самую легкую критику того, что ей приходится иногда писать, – на нее бросают уничтожающий взгляд.

– Подумаешь! Какая-то машинистка!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.