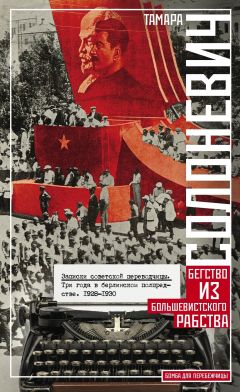

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)

Наблюдатели

Ввиду того, что Олигер была старой, испытанной коммунисткой, ей вполне доверяли в политическом отношении и за ее работой следил только Бродзский. Но стоило на ее месте появиться беспартийной в лице меня, как комячейка зашевелилась, и в одно прекрасное утро, придя, как всегда, на работу, я с удивлением увидела, что в крошечную комнатку, где до сих пор Олигер сидела одна, поставили еще один стол, вплотную к моему, за который уселся лицом ко мне некий молодой человек с беспокойным, типично чекистским взглядом. На мой вопросительный взгляд он ответил:

– В нашей комнате очень тесно, так вот меня сюда пересадили.

– Ну, здесь-то не намного просторнее. А вы, товарищ, на какой работе?

– Я – экономист, моя фамилия Антонов, давайте познакомимся. – И он решил наконец протянуть мне через стол руку.

– Давайте. Однако не думаю, чтобы вам здесь было особенно удобно работать, товарищ Антонов, ведь ко мне целый день приходят люди, разговоры, телефонные звонки…

– Ну, это ничего. Мне это не мешает.

И водворился против меня окончательно. Зорко следил за мной, особенно первые дни.

Несколько раз я поймала его роющимся в моих папках.

– Что вы ищете, товарищ Антонов?

– А тут без вас звонили по телефону, хотели узнать, какая пошлина на дамские ботинки.

– Но вы же знаете, что пошлины все в таможенном уставе, в папках этих сведений нет.

– Разве? А я думал, что в папках.

Вообще же Антонов, конечно, уследить за мной не мог, так как по-немецки говорил с трудом, а понимал еще того меньше. Даже по линии чисто политической слежки большевизм не проявляет признаков гениальности.

Антонов имел сожительницей какую-то полупольскую, полунемецкую еврейку, которая вела, по-видимому, очень важную работу в германской компартии. Думаю – важную, потому что, по его рассказам, его жена по вечерам – вечно на собраниях. Маленького роста, грузная, несмотря на свою молодость, вечно растрепанная и неряшливая – она раза три в день прибегала в нашу комнату и о чем-то шепталась с Антоновым.

Как-то летом Антонов пришел в понедельник на работу в особенно приподнятом настроении. Я видела, что его так и подмывает мне что-то рассказать. Зная, однако, что чекисты любопытства не любят, я молча принялась за свою корреспонденцию.

– Тамара Владимировна, угадайте, где я провел субботу и воскресенье?

– Ну, как же я могу угадать? За городом где-нибудь?

– Что за городом – это верно, а вот где именно?

– В каком-нибудь лагере?

– Почти угадали. Ну, так и быть, скажу.

Тут он встал, обошел вокруг стола и нагнулся к моему уху:

– В лагере Nacktkultur.

Я недоумевающе подняла на него глаза.

Правду сказать, до тех пор я не имела никакого представления о том, что такое Nacktkultur.

Антонов покатился со смеху, видя мое недоумение.

– Правда, интересно? Знаете – все ходят голышом. Буквально все – старые, молодые, дети. И как это ни странно, сперва мне было ужасно стыдно, я просто глаз не решался поднять. А потом, через несколько часов, так привыкаешь, что даже не замечаешь. Знаете, там целый городок устроен из палаток. Это к югу от Берлина, за Штралау-Руммельсбург. Там кругом леса, и среди них поляна, вот на этой поляне и расположен этот лагерь. Все больше рабочие с целыми семействами. Очень интересно.

– А ваша жена тоже была?

– Ну а как же? Разумеется. Под вечер танцы устроили, надо было видеть. Вот будут в Москве хохотать ребята, когда я приеду и расскажу. Надо бы и у нас в СССР такое завести.

В этот день Антонов почти не сидел в комнате. Накткультур не давала ему покоя, и он бегал от товарища к товарищу и по секрету сообщал им о пережитом им удовольствии. Вообще Антонов никогда фактически не работал, как, впрочем, очень и очень многие коммунисты, командированные за границу. Утром он прочитывал «Правду», затем делал вид, что разбирается в каком-то немецком экономическом журнале, а затем большую часть дня проводил в беготне по зданию торгпредства.

Осенью его откомандировали. С ним уехала и его жена. Думаю, что она в Москве работает по коминтерновской линии, так как, зайдя как-то по делу в четвертый дом союзов, я увидела ее фамилию на доске обитателей этого дома. А получить в те времена комнату в доме союзов могли только самые ответственные коммунисты. Звали ее Дейч.

После его отъезда я вздохнула немного свободнее. Работа у меня была очень напряженная, а тут еще сознание, что за каждым твоим словом следят. Все это было крайне неприятно. Но через два дня ко мне посадили… самого Радвани, помощника Ленгиеля. Теперь уже надо было держать ухо еще более востро, так как Радвани знал в совершенстве немецкий, самоучкой выучил русский, и скрыть от него что-либо было очень трудно.

Между тем за полгода работы в бюро справок у меня накопился некоторый таможенный опыт, и я могла уже давать полезные советы посетителям. Полезные, разумеется, не советской власти, а наоборот. Особенно мне бывало жалко наших русских людей, иногда беспартийных специалистов, которые после четырех-пятимесячного пребывания в Америке или в Германии, возвращались в СССР. Норма того, что они могли провезти с собой в Москву, была так безобразно мала, а деньги уже были истрачены, кроме того, хотелось провезти какие-нибудь подарки детям или родным. Вообще норма провоза вещей была двух категорий: до года и больше года. Тот, кто провел за границей меньше года, мог провезти, например, три смены белья, одну пару обуви, не мог провезти никакого постельного белья и уже ни в коем случае ни граммофона, ни велосипеда, ни радиоаппарата. Тем же, кто прожил за границей больше года, разрешалось провезти не только это, но и обстановку для трех комнат и многое другое. И вот приходит какой-нибудь такой робкий русский инженер – пробыл за границей около десяти месяцев, накупил всякой всячины, а провезти, оказывается, не может.

Я помогала в таких случаях беспартийным русским людям, как могла. Коммунистам же давала чисто формальные ответы. Но это все было возможно при Антонове, который то и дело выбегал из комнаты. Радвани же – другое дело. Это был въедливый, дотошный и медлительный человек. Целыми днями сидел он напротив меня, углубленный в свои бумаги, но когда я говорила с кем-нибудь из посетителей, я, не видя, чувствовала на себе его тяжелый, испытующий взгляд. Так прошла вся зима.

О невозвращенцах и о текучести Кадров

– Тамара Владимировна, вы слышали, Гольдберг, из лесного отдела, отказался вернуться в СССР? В отделе кадров полное смятение. Посылали к нему курьера с просьбой зайти в торгпредство и дать объяснения, однако он отказался наотрез.

И маленькие глазки моей собеседницы – машинистки Экспортхлеба – возбужденно округляются.

– Подумайте только, получил вчера распоряжение в трехдневный срок вернуться в Москву и вчера же прислал вечером письмо Иоффе, что, мол, заставить меня возвращаться вы не можете, а я желаю остаться в Германии. Все в отделе кадров волнуются, бегают, говорят – будут требовать от германского правительства, чтобы оно Гольдберга выдало.

– А кто вам это сказал, Зинаида Васильевна?

– Мне Тася рассказала, по величайшему секрету.

Тася – единственная беспартийная машинистка, работающая в отделе кадров, большая приятельница Зинаиды Васильевны. Через нее удавалось иногда узнавать весьма важные новости, например о предстоящей чистке или о тех или иных мероприятиях этого крайне несимпатичного для всех торгпредских служащих отдела. Тася, конечно, была в жизни очень осторожной – кого не научит советский режим? – но с Зинаидой Васильевной она была связана узами давнишней школьной дружбы и ей поверяла все. Зинаида же Васильевна, в свою очередь, доверяла мне. Она знала, что я никому ничего не скажу, так как, когда нужно, умею держать язык за зубами.

– А потом, знаете машинистку отдела силовых установок Л-скую?

– Конечно, знаю, я с ней две недели в одной комнате работала. К ней еще дочка недавно из Москвы приехала.

– Вот-вот, так эта дочка познакомилась несколько недель тому назад в поезде – они ездили осматривать Потсдам – с каким-то англичанином. Он возьми да влюбись. Стали встречаться, а теперь он сделал ей предложение, и она выходит за него замуж. Матери предложили ехать с ними на Ривьеру, где у англичанина вилла. Подумайте, Тамара Владимировна, какое счастье привалило!

– Действительно, повезло. Ведь она и не очень красивая.

– Да, но чрезвычайно серьезная и умная девушка. Англичанин в нее именно из-за этого ума и влюбился. Но дело не в том. Слушайте – это интересно. Значит, мать пишет в отдел кадров, что ввиду замужества дочери она лишена возможности дальше оставаться на службе в торгпредстве и уезжает из Германии. А отдел кадров ей отвечает: вас сюда из Москвы советское правительство командировало – значит, только оно и может вам разрешить оставаться за границей. А посему извольте сложить ваши чемоданы и отправиться обратно в Москву. Ваша дочь тоже должна была бы раньше испросить разрешения на выход замуж за иностранца, но тут уж мы ничего не можем поделать, она не наша служащая. А вы – другое дело. Если откажетесь вернуться – будем рассматривать вас как злостную невозвращенку, советский паспорт у вас будет отобран, и имущество ваше, оставшееся в СССР, будет конфисковано.

– Неужели Иоффе решилась дать ей в руки такой письменный документ?

– Ну, что вы, нет! Послали к ней на квартиру жену Антонова с устным предложением.

– И что же Л-ская ответила?

– Сказала, что ехать в Москву ей незачем, так как там у нее родных никого нет, и что она не нуждается в советском паспорте. Зять выхлопочет ей нансеновский. Иоффе рвет и мечет, но сделать ничего не может.

Для того чтобы понять ту эпидемию невозвращенчества, которая охватила советские представительства за границей в 1929 году, надо прежде всего представить себе положение торгпредского служащего. Если в СССР все чувствуют себя на службе неуверенно и никогда не знают, не уволят ли их завтра, то там такое увольнение не очень страшно, так как для более или менее культурного человека работа всегда найдется. Другое дело за границей. Здесь условия жизни настолько приятнее, чем в Советской России, а зарплата настолько выше, что каждый трепещет за свою работу, за каждый лишний день, который он может провести «за рубежом».

Между тем советское правительство зорко следит за своими служащими: имеется целая широко раскиданная сеть шпионов, которые информируют и комячейку, и – в особо важных случаях – резидента ГПУ о том, не «разложился» ли такой-то… Этот похабный, употребляющийся обычно в отношении трупов термин – «разложился» играет колоссальную роль в жизни торгпредства. Увидят какого-нибудь торгпредского служащего в ночном кабаре сомнительного реноме – «разложился», наденет какая-нибудь машинисточка нечто более или менее кокетливое и отходящее от нормы – «разложилась», решится, наконец, после долгой борьбы с самим собой и после мучительного откладывания денег какой-нибудь техник или инженер купить мотоциклетку – смотрите, смотрите – он «разложился»… И надо сказать правду, ничего так не боятся торгпредские служащие, как этого похабного словечка. Ибо, не дай бог, дойдет оно до ушей какого-нибудь зловредного коммуниста (бывают среди них и не зловредные, но как редкое исключение) – и конец блаженству. Откомандируют в два счета, и пикнуть не дадут. А там едва вы успеете проехать под аркой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», как не исключена возможность, что к вам подойдет некто и скажет: гражданин (или гражданка), следуйте за мной.

Советская же власть, в свою очередь, обуяна вечным страхом – как бы тот или другой из ее пасынков не «разложился». И этот страх диктует совершенно не принятое ни в каком другом государстве и крайне вредное для работы постоянное перемещение людей с места на место. Только что инженер какой-нибудь научился мало-мальски прилично говорить по-немецки, вежливо обращаться с клиентами, умело проводить договоры и разбираться в сложной европейской обстановке, как – трах! – у него замечаются, а иногда только кажется, что замечаются, признаки этого самого «разложения», и его моментально срывают с работы, часто не дают закончить начатых сделок и откомандировывают обратно в лоно мачехи-земли. И поэтому каждое торгпредство представляет собою проходной двор. Текучесть состава чрезвычайная, хуже, чем в Донбассе.

Эта текучесть кадров – общесоветская болезнь, и о ней уже много писалось. Но если внутри СССР она бьет по народному карману, то за границей она его катастрофически опустошает, ибо каждому служащему даются подъемные в валюте. Жалованье он получает тоже в валюте. Проходят долгие месяцы, пока он кое-как приспособится к окружающей новой обстановке, где работа – не халтура, где существуют определенные экономические законы и взаимоотношения, где договор – есть договор и качество продукции – есть действительно качество продукции.

Но едва такой советский служащий немного обжился и воспринял европейские навыки в работе, как его срывают и отправляют обратно в СССР, где сплошь и рядом используют совсем не по той отрасли работы, на которой он был в торгпредстве, а то и еще хуже: заподозрят в чем-нибудь и отправят в места не столь отдаленные. А валюта уходит, и для того, чтобы получить эту валюту, приходится отнимать у мужика и хлеб, и корову. Советская власть – никуда не годный хозяин, и ни одно государство в мире не стало бы терпеть подобного хозяйничанья.

Как правило, в торгпредствах человека не держат больше трех лет; есть, правда, исключения, как, например, кассир Никитин, который просидел семь лет, но это – чрезвычайная редкость. И это касается не только беспартийных, но и коммунистов. Даже, пожалуй, как ни парадоксально это звучит, больше коммунистов, чем беспартийных.

Особенно страдает, как это ни странно, как раз тот отдел, который фактически руководит всеми отправками в СССР, – отдел кадров. За три с половиной года, проведенных мною в торгпредстве, не было заведующего отделом кадров, который продержался бы дольше одного года. Иоффе исчезла в один прекрасный день так же бесследно, как исчез в следующем году сменивший ее Евгеньев, а за ними через год отправились Гончарова и Охлопков. Как я слышала, после моего отъезда и до 1936 года сменилось на этой злосчастной должности еще трое, в том числе и Минкин, который затем пробыл по году на должности заведующего лесным отделом и Интуристом. Нечего сказать – специализация!

Первая особенно большая волна невозвращенцев относится к 1929 году. За Гольдбергом последовало еще несколько человек, все по большей части специалистов, которые совершенно справедливо полагали, что они за границей даже без работы будут меньше голодать, чем в СССР. В бессильной ярости советская власть ответила на это массовое невозвращенчество средневековым декретом, по которому «все советские служащие, отказавшиеся вернуться в СССР, объявляются изменниками социалистического отечества и в случае, если затем переступят границу СССР, караются высшей мерой наказания, то есть расстрелом. Все имущество их конфискуется». Несмотря на всю абсурдность предположения, что невозвращенец все же решится потом переступить границы Совдепии, этот декрет был опубликован в «Правде» и в «Известиях», а на некоторых, наиболее пугливых, вот вроде Никитина, даже подействовал. Вместо того чтобы преспокойно здравствовать у своих братьев в Эстонии, бедный Степан Никитич гниет теперь в одном из концлагерей.

В вопросе об откомандировании интересно проанализировать, почему коммунистов чаще меняют на заграничной работе, чем беспартийных. Приведу для иллюстрации один комический случай. Впрочем, для героя его он был скорее трагическим.

Как-то сижу я за своими бумагами в бюро информации. Телефонный звонок. Отвечаю. Слышится густой немецкий голос:

– Говорит полицейпрезидиум. Нам нужна справка.

– Пожалуйста. Чем могу служить?

– У вас имеется служащий Проскурнин?

Быстро роюсь в своем мозговом архиве. Проскурнин? Нет, такого не знаю и не слышала.

– Одну минуту, я сейчас справлюсь в отделе кадров.

Перевожу кнопку на внутренний телефон, звоню Гончаровой.

– Товарищ Гончарова, здесь Солоневич. Полицей-президиум спрашивает, есть ли у нас служащий Проскурнин?

– А зачем он им сдался?

– Не знаю.

– Раньше узнайте и скажите мне.

Опять перевожу кнопку. Спрашиваю, зачем полицей-президиуму понадобился Проскурнин? В трубку нетерпеливо гудят:

– Нам надо знать, действительно ли он у вас работает, он здесь сидит арестованный.

– Арестованный, за что?

– Zum Donnerwetter noch eimal! Раньше скажите – работает ли он у вас?

Передаю Гончаровой, в чем дело. Она наконец разрешает ответить, что действительно такой Проскурнин в списках служащих имеется, но что он только что приехал из Москвы и не окончательно-де утвержден в должности. (Осторожность никогда не мешает!)

Немец облегченно вздыхает в трубку и рассказывает мне следующее: вчера вечером Проскурнин, не говорящий ни слова по-немецки, попал в какой-то Nachtlokal, напился там до чертиков, взял некую девицу, нанял такси и велел себя катать по городу. Прокатался до семи часов утра, а потом оказалось, что в кармане у него не оказалось достаточной суммы, чтобы уплатить шоферу. Тот и приволок его в полицейпрезидиум. По-немецки Проскурнин не говорит, а посему комиссар просит меня разъяснить ему по телефону, что теперь его выпустят, но что он должен сказать свой адрес для составления протокола. Передают трубку Проскурнину. Говорю ему:

– Товарищ Проскурнин, говорят из торгпредства, что же с вами случилось?

В ответ слышится охрипший голос с простоватым вологодским акцентом:

– Со мной – ничего. Тут недоразумение.

– Какое же недоразумение, ведь вы ездили всю ночь на такси и не уплатили шоферу?

– Ничего подобного, здесь недоразумение.

– Как же так, товарищ Проскурнин? Вы теперь дайте полицейскому ваш адрес, они хотят составить протокол, вы должны заплатить шоферу что-то около 124 марок.

– Ничего я не должен.

Меня прерывают по-немецки и просят прислать кого-нибудь из торгпредства для перевода.

Приходится рассказать все Гончаровой. Эта особа сменила Иоффе и даст ей сто очков. Для характеристики скажу, что она теперь секретарь одного из московских райкомов. Дора Гончарова (почему Гончарова?), выслушав мое сообщение по телефону, приходит в величайшее волнение и бросает трубку.

На следующий день я постаралась через Зинаиду Васильевну узнать у Таси, что сталось с Проскурниным. Ему была сделана жесточайшая головомойка, и в тот же вечер его откомандировали в Москву. Воображаю, что ожидало его там.

«Разложение» – неизбежный удел коммунистов из рабочих и крестьян. Европейские соблазны влияют на них, как быстро действующий яд. Появляются лаковые ботинки или какой-нибудь сногсшибательный галстук – и человек пропал ни за понюшку табаку. Если для культурного человека Европа приятна и занимательна, то для простого – это настоящая феерия, и поди тут не разложись!

СШО

В один прекрасный полдень товарищ Бродзский вызвал меня к себе в кабинет. Несмотря на то что наши комнаты находились рядом, по роду своей работы я мало с ним соприкасалась.

Он, правда, должен был подписывать те письма, которые я диктовала стенографисткам в ответ на многочисленные запросы фирм, отдельных лиц и учреждений, но разговаривать нам с ним почти не приходилось. Раз десять в день он проносился через мою комнатку как метеор в коридор и обратно. Этим кончалось наше общение. Ибо функции наши были ясно распределены: он ведал прессой, а я информацией, то есть выдачей справок. Если в первые недели моей работы мне приходилось часто обращаться к нему за разъяснениями по тому или иному поводу, то потом мало-помалу я стала самостоятельно разбираться в таможенных дебрях и заходила к Бродзскому только в самых трудных случаях.

Но в этот день из кабинета вышла Эмми Эгер – прехорошенькая немочка-стенографистка – и сказала, что Бродзский простит меня зайти к нему.

– Тамара Владимировна, – встретил он меня, – отнесите, пожалуйста, этот документ в секретно-шифровальный отдел и проследите: пусть они отметят, что я его вернул.

Я удивилась в душе: почему он не пошлет Эгер? Но ничего не сказала, взяла документ и отправилась на розыски СШО. Я знала, по находящемуся у меня списку помещений торгпредства, что он находится в комнате 126, но еще ни разу там не была.

Комната 126 находилась в первом этаже, в крайнем правом конце длинного, темного коридора. Но найти ее оказалось не так-то легко. Судя по предшествовавшему сто двадцать пятому номеру, эта комната должна была находиться в определенном месте, но здесь висел большой толстый ковер. Постояв несколько мгновений в нерешительности, я приподняла край ковра: да, действительно, под ним оказалась дверь, но, во-первых, без всякого номера, во-вторых, без всякой ручки. Точно замурованная изнутри, изъятая из употребления. больше ненужная дверь. Я попробовала постучать. Бесплодно. Вылезла из-под ковра и пошла по коридору обратно. 127, 128, 129… комнаты чередовались в восходящем порядке дальше. Загадка ученого мира: как же мне попасть в СШО?

В это время из комнаты № 128 выбежала какая-то служащая.

– Товарищ, скажите, пожалуйста, как мне попасть в секретно-шифровальный отдел?

Но секретарша – мы с ней раньше не сталкивались, и я только потом узнала о ее чине – странно на меня посмотрела, ничего не ответила и стала быстрыми шагами от меня удаляться.

Мое положение становилось действительно и смешным, и затруднительным. Прогулявшись еще несколько минут, я уже решила идти обратно к Бродзскому, как вдруг мимо меня прошел заведующий инженерным отделом Александров. Я повернула за ним. Он приподнял ковер, затем проделал какую-то манипуляцию – темнота коридора не позволила мне разобрать, в чем именно она состояла, ответил кому-то невидимому: «здесь Александров»; дверь сейчас же открылась, и он в ней исчез. Я бросилась к двери в надежде, что она не успеет за ним закрыться, но чуть не стукнулась об нее лбом. Она так же молниеносно закрылась. Тогда я начала изучать окрестности. На стене дверной ниши было нечто вроде телефона или, вернее, только телефонная трубка на крючке. Наугад сняла ее. Послышался голос: «Кто там?» Ответила: «Из бюро прессы и информации – Солоневич».

С полминуты мне никто не отвечал. Затем послышался вопрос:

– Вы ведь не засекречены, не так ли?

– Нет.

– Скажите Бродзскому, чтобы он вас раньше засекретил, а потом приходите.

– Но ведь я только хотела вернуть вам документ.

– Это безразлично. Впрочем – открываю.

В двери послышалось характерное жужжание – патентованный замок вроде тех, что запирают в цивилизованных странах парадные двери, – и дверь стала открываться. Я вошла. Передо мной оказалось совсем узкое пространство, в котором двум людям было тесно повернуться. Здесь день и ночь горел свет, ибо кругом были стены и ни одного окна. Только в передней стене вырисовывалось наглухо запиравшееся окошечко, а в боковой – узкая дверка. Мне показалось странным, куда же делся Александров? Позже, когда мне приходилось довольно часто приходить в СШО за документами, я узнала, что заведующие отделами – исключительно коммунисты – пользуются правом входа даже вовнутрь самого отдела. Но не беспартийные. Беспартийные, хотя бы они были тысячу раз засекречены, должны иногда по полчаса торчать в закутке и ждать, пока через окошечко чья-то невидимая рука протянет им то или иное письмо и возьмет их расписку в получении.

Итак, я вошла и стала ждать. Дверь за мной бесшумно закрылась. Изнутри не долетало никаких звуков. Сесть было не на что. Я стояла, и постепенно меня начала охватывать какая-то жуть. Ведь вот ничего не стоит меня теперь схватить, связать по рукам и ногам, внести внутрь СШО и сделать со мной, что угодно, задушить, убить, потом запаковать и отправить в Москву под видом дипломатического багажа. У страха глаза велики – я даже не задала себе вопроса, зачем бы я – мелкая сошка – могла понадобиться большевикам!

Вспомнился недавний рассказ, который я слышала у Никитиных. Одного невозвращенца заманила какая-то женщина в пивную. Там к ним присоединились еще какие-то два немца, стали все вместе пить, потом, очевидно, подсыпали чего-то в пиво; невозвращенцу стало нехорошо, и он упал без сознания. Собутыльники объяснили испуганному хозяину, что человек пьян, взяли его на руки, вынесли на улицу, уложили в стоявший как бы случайно тут же полпредский автомобиль и привезли в полпредство. А через два дня на отходивший из штеттинского порта советский грузовой теплоход погрузили длинный ящик… нечто вроде гроба… Только его и видели.

Повторяю, мне стало страшно. Я бы хотела убежать, но дверь была наглухо закрыта, а ручки не было изнутри. Вошедший сюда мог выйти только с ведома СШО… Меня охватило чувство полной беспомощности.

Наконец окошечко приподнялось и чья-то рука просунулась через него:

– Товарищ Солоневич, давайте то, что вы принесли. Но впредь, пока вы не будете засекречены, Бродзскому придется самому приходить сюда. С отъездом Олигер у него нет никого там засекреченного. А теперь можете идти.

Окошечко опустилось… Сзади раздалось уже слышанное мною жужжанье, дверь медленно открывалась. Я выскочила в коридор и буквально помчалась, минуя патерностер, по лестнице вверх. Какое-то чувство облегчения наполнило меня всю. Запыхавшись, прибежала я в свое бюро. Как хорошо, что я не засекречена. Может быть, мне больше не придется переживать того, что я пережила сегодня.

Через полчаса Бродзский проходил через мою комнату. – Ну что, Тамара Владимировна, сдали документ?

– Сдала.

– А проследили, чтобы они отметили?

– Ах, нет, Константин Владиславович, я вообще ничего не видела. Там сказали, что я не имею права носить секретные документы, так как я еще не засекречена. Сказали, чтобы вы пока сами приходили.

Лицо Бродзского выразило досаду и неудовольствие.

– Как, а разве вы действительно не засекречены?

– Конечно нет, ведь я до сих пор была просто стенотиписткой.

– Но тогда это необходимо сделать завтра же. Одну рекомендацию дам вам я, а другую постарайтесь найти у знакомого вам коммуниста. Однако это надо сделать немедленно. Вам ведь постоянно придется иметь дело с секретной перепиской.

– А нельзя ли Эгер засекретить, Константин Владиславович?

– Да что вы, маленькая, что ли? Разве вы не знаете, что немцев, хотя бы и коммунистов, мы не засекречиваем. Они ведь все же не советские подданные, с них взятки гладки.

Мне стало, выражаясь по-украински, каламитно. Неужели придется втягиваться в зубцы этой чертовой машины?

– Кто же второй за вас поручится?

– Я, право, не знаю, у меня ведь в торгпредстве никого нет знакомых.

– А вы как-то вначале говорили, что вас товарищ Н-ский на заграничную работу рекомендовал. Он ведь теперь в Лондоне, кажется? Вот напишите ему дипломатической почтой, он, наверное, не откажет в поручительстве.

– А как же я дипломатической почтой смогу послать?

– Это уж я устрою. Вы сами понимаете – если хотите оставаться на этой работе, должны быть засекречены.

– Но, Константин Владиславович, какие тут тайны в бюро справок?

– Как это – какие тайны! Вы разве до сих пор не обратили внимания, что большинство транзитных исключений к правилам секретны? Да может случиться, что вам и мне придется помогать. А мне самому неудобно бегать в СШО – носить корреспонденцию.

– Хорошо, я напишу сегодня.

Бродзский вышел, а я осталась размышлять о своей участи. Я знала на примере моих прежних сослуживиц, что засекречивание, не давая никаких привилегий, возлагает на данное лицо довольно большие тяготы. Боже сохрани, пропадет какой-нибудь документ, пусть самый пустячный, но такой, на котором написано «секретно», или – что еще того хуже – «совершенно секретно». В России бывали случаи, что за такую пропажу человека сажали в ГПУ, а иногда даже ссылали в концлагерь.

Между прочим, в порядке пособия к познанию советской действительности нужно сказать, что большевики помешаны на конспирации и таинственности. Передалось ли это свойство им от далекого прошлого, когда их партия была еще в подполье, или же их, как и всякую преступную организацию, должны связывать пароли, шифры и т. п., но то, что в нормальном государстве говорится и пишется совершенно открыто, в СССР сплошь да рядом является секретным и даже сугубо секретным. Так, например, транзитные правила на Внешнюю Монголию были постоянно засекречены, хотя мне много раз приходилось разъяснять их первым попавшимся иностранцам. Иногда, когда мне нужно было вести переписку с Наркомвнешторгом по поводу этих самых правил, я просто так – из озорства – писала наверху письма: «секретно», хотя в нем абсолютно ничего не подлежащего оглашению не было. И на основании этого письма завязывалась целая секретная переписка. Опыт научил меня, что при советской конспиративности всегда лучше переборщить в таинственности, чем недоборщить.

Засекречивание началось с того, что я должна была заполнить длиннейшую анкету, в которой меня спрашивали, между прочим, кто были мой отец и моя мать, имели ли они недвижимое имущество, имею ли я родных или знакомых за границей и если да, то где именно, и прочее в том же роде. Затем надо было приложить три фотографические карточки, после чего все это было, по-видимому, отправлено в Москву. Недели через две меня вызвали в СШО и дали подписать бумагу, в которой значилось, что в случае, если бы я разгласила тайны, которые мне будут известны, я буду наказана по статье такой-то Уголовного кодекса СССР. А статья эта, как я потом узнала, гласила о шпионаже в пользу иностранной державы и грозила высшей мерой наказания, то есть расстрелом.

Подписав эту бумагу, я почувствовала себя еще более прикованной к проклятой советской тачке и еще большей рабой советского режима. И было у меня очень тяжело на сердце.

Секретно-шифровальный отдел, как я потом выяснила из своих личных наблюдений, пополняется почти исключительно чекистами и чекистками. Вся дипломатическая почта проходит через этот отдел и там упаковывается в дипломатические вализы. Кроме того, имеется целый штат шифровальщиков, которые зашифровывают и расшифровывают особо важные сообщения, идущие из Москвы и обратно. Эти шифровальщики все как на подбор люди некультурные, не знающие иностранных языков. Вообще весь штат СШО живет какой-то странной и обособленной жизнью. Служащие этого отдела не общаются со служащими других отделов, их никогда не увидишь беспечно болтающими в коридорах или в клубе советской колонии. Сам отдел на общем плане торгпредства обозначен как отдел Е, без особого названия, и если, например, приходится говорить с ним по телефону, то не рекомендуется спрашивать: «Здесь СШО?», а надо спрашивать: «Здесь отдел Е?» И точно так же, как большинство чекистов подсоветский человек узнает по внешнему виду, так и у служащих СШО были особые отличительные черты, с маленькими отклонениями в сторону. Бегающий острый взгляд, глубоко сидящие стального или белесого цвета глаза, вечно недовольно-брезгливое выражение лица и нарочитая, подчеркнутая, противная вежливость. Холодная и скользкая. Вежливость, которая в любой момент может схватить вас за горло. Бывают, правда, исключения – по внешнему виду, но очень редко, да и то внутренне ничем не отличающиеся от описываемого мною типа.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.