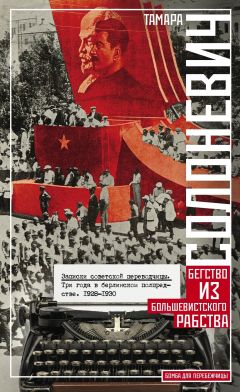

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)

Первые впечатления

– Sie wunschen?[26]26

Что вам угодно? (нем.)

[Закрыть]

– Мне надо в отдел кадров, я только что приехала из Москвы.

– Ihern Pass, bitte[27]27

Пожалуйста, паспорт (нем.).

[Закрыть].

Портье нажимает под столом ногой кнопку, совсем незаметно для непосвященного глаза, и показывает рукой на дверь.

Здесь, в советском торгпредстве, все конспиративно. Это не то, что в любом германском учреждении, – вы входите, о вас докладывают, может быть, запрашивают даже по телефону того, к кому вы хотите войти, но двери, ведущие в остальное помещение, не закрыты. Здесь обе двери по сторонам обширной приемной заперты. Пришедший с улицы человек никаким способом не проникнет внутрь, не сможет пройти дальше этой приемной. Двери заперты потайным замком, и провода ведут к столам портье. А сами портье как в карманах брюк, так и в ящиках стоящих перед ними письменных столов имеют оружие.

Портье, как и весь остальной немецкий персонал торгпредства, включая уборщиц, слесарей, столяров, истопников и проч., – исключительно члены Германской коммунистической партии. И не рядовые, а активисты. Но об этом я узнала лишь значительно позже.

Двери бесшумно раскрылись, я попадаю в переднюю, где движется так называемый патер-ностер, то есть открытый лифт, с непрерывной цепью открытых кабинок, входить и выходить из которого нужно на ходу. Я вижу такой лифт впервые и не решаюсь им воспользоваться. Боюсь, что не смогу вовремя войти и выйти. Поднимаюсь по лестнице. Второй этаж. Длинный, темный коридор идет в обе стороны, в него выходят двери с номерами. По коридорам снуют какие-то люди. Спрашиваю двух-трех, как попасть в отдел кадров.

– А вот там, направо, коридорчик, так в конце его будет дверь, а за нею другая. Там и есть отдел кадров.

Комната 155. Стучу. Ответа нет. Вхожу. Небольшая комната чисто канцелярского типа. Посредине – два стола. За одним – еврейка Иоффе, за другим – еврей… Сергеев. Да, да, именно Сергеев. В Москве как-то у меня был такой случай, что я должна была повидать одного из членов ВЦСПС. Мне сказали:

– Спросите Ивана Ивановича Иванова.

Оказался самый обыкновенный еврей. Это не анекдот. Одно только непонятно: зачем евреям теперь, при советском режиме, менять фамилии и подделываться под русских? Ведь в принципе в СССР все нации равны.

На столах у обоих шефов – груды бумаг и по два телефона. У окна стоит неизменный сейф. Я стою у двери и жду. Но на меня никто не обращает внимания. Как будто бы меня нет. В Советской России это вообще бывает сплошь да рядом – полное отсутствие внимания к посетителю. Ибо предполагается, что если в комнату вошла важная шишка – коммунист или даже влиятельный активист, – то он ждать не станет, а сразу же подойдет к столу, швырнет на него кепку, а затем либо стукнет кулаком по столу либо развалится без приглашения на первом попавшемся стуле. Безо всякого стеснения. Ну а раз стоит себе смирненько в почтительном отдалении и молчит – значит, беспартийная сволочь. Значит, стесняться нечего.

Я отлично все это знаю, и сознаю, что мне давно надо было переделать себя, отрешиться от излишней в советских условиях деликатности и тактичности, но… «проклятое» институтское воспитание мешает.

Так и теперь – стою и жду. Потом решаюсь кашлянуть. Потом набираюсь смелости и говорю:

– Простите, товарищ…

Но тут, видно, сидят махровые бюрократы. Их так просто не прошибешь. Надменность и наплевательское отношение к подчиненным придают им вес в их собственных глазах, ибо других заслуг у них нет.

На мою удачу, в этот момент в комнату врывается некто в сером, высокий, энергичный и напористый. Подлетает к Иоффе и с места в карьер начинает орать:

– Это разве торгпредство! Это сумасшедший дом какой-то! Два месяца я здесь, а меня уже третий раз перебрасывают из комнаты в комнату, да мало того, еще и из этажа в этаж. И главное, никто не знает, по чьему распоряжению! Теперь ты, Иоффе, признавайся, это ты приказала меня на место Электроимпорта перебросить? Так я тебе заявляю, что этому не бывать! Что важнее, по-твоему, умная ты голова, Хлебоэкспорт или Электроимпорт? Кто дает валюту государству – мы или они? А ты наш отдел загоняешь куда-то на четвертый этаж, к чертям на кулички, а электриков, видите ли, – на самый низ. Надо ведь соображение иметь! Я в Москву буду жаловаться. Это черт знает что такое! Клиенты теперь опять по всему торгпредству бегают – меня ищут, а я – ишь, на небеса забрался!

Куда девались небрежная поза и бюрократическое молчание Иоффе. Точно злая, хищная птица, худая и общипанная, она нахохлилась на своем кресле и вот-вот вцепится когтями в крикуна.

– Ты мне тут не кричи. Тут отдел кадров, а не базар. И никакого распоряжения я не давала.

– Как не давала, а кто же давал? Ты, Сергеев?

Но Сергеева уже и след простыл. Я даже не заметила, как он успел скрыться в боковой двери, за его креслом. Да и мудрено неискушенному глазу заметить: дверь вроде как бы потайная – в стене замурована и выкрашена под цвет остальной комнаты.

Теперь Иоффе обращает, наконец, свое внимание и на меня. Она, конечно, уже давно знает, что я здесь, но тут ей, видимо, неприятно, что ее престиж так дискредитируется перед какой-то посторонней личностью.

– Вам что, товарищ? – демонстративно обращается она ко мне и тем самым временно отстраняет бушующего хлебоэкспортника.

– Я сегодня приехала из Москвы. Назначена стенотиписткой, со знанием языков. Моя фамилия Солоневич.

– А, Солоневич? Где же вы так долго застряли? Бумага о вашем назначении у нас уже давно лежит, в Кельне работать некому. Покажите ваш паспорт и препроводительные бумаги. Так, все в порядке. На какую ставку вы приехали?

– На сто двадцать долларов, но заведующий отделом кадров в Москве сказал, что ввиду того, что я знаю четыре языка, вы мне дадите сто тридцать. Я ведь не одна, а с сыном.

– Ну, это мы еще посмотрим. Если будете хорошо работать – прибавим.

– Но ведь в Москве мне сказали, что это наверное.

– Мало что в Москве сказали. Ну да ладно, я поговорю с товарищем Сергеевым. А теперь собирайтесь, чтобы сегодня же вечером выехать в Кельн.

– Я хотела просить разрешения остаться хотя бы на один день в Берлине, чтобы одеться. Вы сами видите, в каком неподходящем я виде.

– Нет, ни минуты ждать нельзя. Вы и так запоздали. Идите в кассу, я сейчас распоряжусь, чтобы вам выписали ордер, поезжайте к Вертгейму или Тицу, купите, что надо, и с вечерним поездом выезжайте.

– Но я ничего в Берлине не знаю – ни улиц, ни магазинов.

– Попросите кого-нибудь из товарищей. Вам помогут.

И Иоффе протягивает мне мои бумаги и записку в кассу.

Аудиенция кончена.

Уходя, я слышу возобновившиеся вопли заведующего Хлебоэкспортом и резкий голос Иоффе.

Степан Никитич Никитин

Касса находится в третьем этаже. Это малюсенькая комнатка, перегороженная прилавком и решеткой. За прилавком, по бокам – два сейфа. У окошечка – пожилой, лысый человек в пенсне. Он принимает меня очень любезно. Иоффе уже, оказывается, позвонила в финансовый отдел, что я иду, и он только ждет ордера. Пока что – мы разговариваем; он расспрашивает меня о Москве и, узнав, что я должна немедленно ехать в Кельн, очень об этом жалеет. По неуловимым, понятным только подсоветским людям, признакам – я заключаю, что он беспартийный. Задаю ряд вопросов практического характера: как устроить сына в немецкую школу, где лучше купить пальто и платье. С этого дня начинается наше знакомство, которое, к сожалению, закончилось для него очень трагически. Ибо этот кассир – не кто иной, как Степан Никитич Никитин, описанный в «России в концлагере» как «Степушка» и томящийся, по-видимому, и поныне в одном из концентрационных лагерей СССР. Он пытался бежать из СССР вместе с моими родными через финскую границу, был захвачен ГПУ в вагоне на перегоне Ленинград – Петрозаводск, перепугался до смерти, наговорил на себя всяких несусветимых небылиц и теперь несет наказание за «шпионаж» и «контрреволюцию».

Никитин проработал в торгпредской кассе бессменно в течение десяти лет. Попал за границу совершенно случайно, еще в первые годы германо-советской дружбы. Работал не за страх, а за совесть, иногда по десять-одиннадцать часов в сутки. Постарел на этой службе и был безукоризненно честным служакой. Полуэстонец, полурусский, он был несказанно огорчен откомандированием в 1930 г. в Москву, но не решился стать невозвращенцем, несмотря на то что похоронил в Берлине на Тегельском кладбище свою жену, а также несмотря на то, что в Эстонии у него осталась целая плеяда братьев – и довольно состоятельных, которые звали его поселиться у них. Я хорошо помню, как я весной 1930 года вернулась в Берлин из отпуска, как обычно, проведенного мною у мужа в Салтыковке. Никитин встретил меня на вокзале и спросил:

– Ну, как, Тамара Владимировна, там, в Москве? Меня откомандировали, скоро надо ехать.

Я сказала, не колебаясь ни одной минуты:

– Ради бога, Степан Никитич, не ездите. Голод, террор, ужас. Будете страшно жалеть. Ведь у вас братья в Эстонии – станьте невозвращенцем и езжайте в Эстонию. У вас есть маленькие сбережения – на вас одного хватит.

Но Степан Никитич был слишком честен, чтобы ослушаться начальства. И решил вернуться в СССР, а затем легальным путем уехать снова за границу, и тогда уже навсегда. Приехав в Москву, он поступил бухгалтером в какое-то учреждение и стал ходатайствовать о выезде. Ему три раза подряд отказали. Тосковал он страшно, так как жил совершенным бобылем где-то в одном из пригородов. Кроме того, по природе аккуратный и смирный – он привык за десять лет пребывания в Германии к чистоте, порядку, законности. Его чрезмерная деловая загруженность в кассе держала его как-то вдалеке от торгпредской сутолоки – общественной нагрузки на него не возлагали – так что, по его возвращении в СССР, советская действительность ударила его как обухом по голове. И нужны были действительно невыносимые советские условия, чтобы заставить этого мирного человека решиться бежать через границу. В 1934 г. он наконец решился бежать. Кончилось это ужасно. Как я теперь узнала от своих родных, на допросе Никитина следователь угрожал ему револьвером, кричал на него и заставил его подписать заведомо ложные показания о том, что он якобы со мной вместе шпионил в торгпредстве против советской власти. Никитин совсем потерял голову и наговорил такого, что получилось действительно нечто вроде детективного романа. Словом, его закатали на восемь лет в концентрационный лагерь.

Мне очень жаль Степана Никитича. Он и его жена приняли меня и Юру как родных, приглашали к себе, помогали искать квартиру и – что самое главное – первые недели и месяцы жизни на чужбине оказали нам сердечное и искреннее гостеприимство. Выдержит ли старичок, с его ослабленным недоеданием организмом и с его боязнью немного нарушить закон, восемь лет каторжной жизни в советском концлагере – бог знает.

Неожиданность

Пока мы разговаривали со Степаном Никитичем, за его спиной в стене открылось маленькое окошечко и чья-то рука просунула ордер. Он стал отсчитывать мне деньги, как вдруг у него на столе зазвенел телефон.

– Алло, да, Никитин. Что? Да, да, она еще здесь. Сейчас придет.

Никитин положил трубку.

– Товарищ Солоневич, вас Иоффе к себе зовет, и поскорее.

– Да ведь я только что у нее была.

– Это ничего не значит, идите скорее, она вас ждет.

Что случилось? Прощаюсь и бегу к Иоффе.

Застаю ее за телефонным разговором. Не называя фамилии, она кому-то доказывает, что кого-то оставить здесь, в Берлине, нельзя, так как на него имеется требование. Однако интонации ее делаются все мягче, и наконец я слышу:

– Хорошо, я распоряжусь. Она уже здесь.

Нетрудно догадаться, что речь идет обо мне. Положив трубку, Иоффе обращается ко мне тем же, вероятно, оставшимся по инерции, мягким тоном:

– Товарищ Солоневич, импортный директорат требует, чтобы вы остались работать здесь, в Берлине. Вы знаете языки и будете здесь гораздо нужнее. В Кельн же поедет другая, знающая только немецкий. И мы даем вам сто тридцать долларов, как вы просили.

Должно быть, мое лицо имеет довольно глуповатый вид, потому что Иоффе считает долгом меня успокоить:

– Вам здесь лучше будет. А теперь идите устраиваться с комнатой и прочим. И, – при этом она окидывает меня полупрезрительным взглядом, – вам действительно надо одеться. Послезавтра приходите на работу к десяти часам.

Так волею импортного директората – а как я потом узнала, воля эта управлялась личной склокой между одним из директоров и заведующим кельнским отделом – я осталась в Берлине.

Что сказать о наших первых впечатлениях от Берлина! Огромный, четырехмиллионный город, с прекрасными чистыми улицами, площадями и парками, великолепными витринами и разноцветной, феерической ночной рекламой – был так не похож на грязную, обшарпанную, серую советскую Москву, что в первые дни мы ходили, как обалделые. Было странно, что можно все купить без очереди, а масса красивых предметов, которых Юра еще никогда в жизни не видал и которые я забыла, когда видала, заставляли нас останавливаться и простаивать подолгу перед витринами. Юрочку особенно притягивали выставки велосипедных и оружейных магазинов. Эта любовь сохранилась у него, впрочем, во все время его пребывания в Германии. Для него не было большего удовольствия, как забраться в окрестности Александер-плац в огромный универсальный магазин по части велосипедов и всяких запасных частей и инструментов. Там Юра мог проводить целые дни.

Я лично – каюсь – пропадала в универсальных магазинах Тица, Вертгейма и Карштадта. Прежде всего надо было придать себе и Юре мало-мальски европейский вид. Удалось ли мне это вполне – сильно сомневаюсь, так как, пересматривая теперь иногда наши фотографии того времени, я вижу перед собой довольно безвкусно одетую даму и утрированно-спортивного вида мальчугана в огромной для его роста клетчатой кепке. Но тогда мы казались себе верхом элегантности. Да оно было и понятно – после десяти лет нищеты, рваного белья, перелицованных платьев, пальто из одеял и бумажных чулок (о, шелковые чулки – какой это предмет вожделения всех советских женщин!) – было на что глазам разбежаться.

Собственно говоря, в те первые месяцы жизни «на воле» я не совсем отдавала себе отчет в реальной стоимости германской валюты. Говорю «германской» потому, что, несмотря на то что номинально торгпредские служащие получают зарплату в долларах, фактически она выдается им в валюте той страны, где они работают. На германские деньги я получала 540 марок, что по номиналу равнялось 270 советским рублям, в действительности же я на эти 540 марок могла купить неизмеримо больше. Когда выяснилось, какую массу всего я могу купить на эти деньги в Германия, я помянула недобрым словом Слуцкого, который лгал мне, утверждая, что на 120 долларов в Берлине я буду голодать.

Итак, значит, советская власть платит своим служащим, проживающим за границей, в среднем в 20–25 раз больше, чем проживающим внутри СССР. Чем это объяснить? Единственно – желанием еще и еще раз обмануть иностранцев, которые должны видеть, как хорошо оплачивают большевики своих служащих. Это своего рода реклама, и обходится она русскому народу в очень круглую сумму. Между прочим, этим чрезвычайно привилегированным положением заграничных служащих объясняется также поразивший меня в бытность мою в торгпредстве факт, что почти 70 процентов всех служащих – евреи. Как известно, евреи всегда стараются занять наиболее выгодные места. Их, например, почти нет на должности сельского учителя или почтово-телеграфного чиновника, но зато полпредства и торгпредства ими буквально оккупированы.

Возвращаясь к вопросу о заработной плате. Интересно отметить разницу, существующую между так называемыми «командированными» из Москвы и «местными» служащими. В то время как командированная стенотипистка получает около 500 марок в месяц, такая же, если не более квалифицированная «местная» стенографистка – будь то немка или русская – получает только 300 марок. Конечно, при германских ставках 300 марок – тоже довольно высокая ставка, так как та же немецкая стенотипистка, служа в германской фирме, получает всего 150 марок. Но, повторяю, «местный» персонал торгпредств набирается исключительно из коммунистов, да еще не рядовых, а активных. Поэтому советская власть заинтересована в том, чтобы они были довольны своим положением. Более того, она просто компенсирует их этой службой за их заслуги в деле «борьбы против существующего строя» и платит им сознательно вдвое больше, чем они получали бы у «прогнивших капиталистов».

По своей работе мне пришлось много сталкиваться с этими немецкими коммунистами, и я могу сказать, что большинство из них истинного положения дел в СССР не знает. Как и в СССР, они делятся на нечестных карьеристов и наивных простачков. Идеалистов среди них я почти не встречала, причем чем выше стоит на иерархической лестнице тот или иной иностранный коммунист, тем более шансов на то, что он просто-напросто негодяй, продающий свою страну за понюшку табаку. Редко-редко попадаются такие положительные типы, как, например, моя близкая сослуживица по торгпредству Эмми Эгер, но о ней потом. Она, кстати, теперь, вероятно, уже разочаровалась в коммунизме, так как после прихода Гитлера к власти сочла нужным выехать в Москву. Воображаю, как она теперь там себя чувствует!

Итак, об Эмилии Эгер в другом месте, а теперь вернусь к зарплате. Как я уже сказала, я себе отдавала весьма слабый отчет в стоимости новых для меня германских денег. Все казалось мне страшно дешевым, все хотелось купить, ибо в психике еще сидели воспоминания о СССР, где ничего нельзя было достать, а если в каком-нибудь магазине и появлялся какой-нибудь товар, то низкого качества и в очень ограниченном количестве. Надо было стоять в очередях и хватать что попало. А тут, в Берлине, всего было много, все было сравнительно дешево, качество было превосходное – ну как было не наброситься! И это удел всех советских служащих, попадающих за границу. Они буквально набрасываются на все, накупают массу ненужных вещей, а когда затем их откомандировывают обратно – оказывается, что самого-то нужного они так и не удосужились купить.

Фрау Бетц

Первым делом нужно было найти комнату, так как в гостинице становилось уж очень дорого, да и неудобно жить. И тут сказалась все та же советская закваска. В Москве, да и во всех крупных городах СССР комнату найти – это все равно, что выиграть миллион в лотерее. А так как два первых дня в Берлине мы провели в районе Фридрихштрассе, то есть берлинского Сити, где одно на другом нагромождены конторы, бюро, банки и торговые учреждения и где вывесок о сдаче комнат почти не видно, я – о, санкта симплиситас! – решила обратиться ни много ни мало, как к секретарше советского консульства, куда Иоффе велела мне поскорее явиться, чтобы там зарегистрироваться.

Консульство помещалось тогда еще в здании полпредства на Унтер-ден-Линден. Ввиду того, что в консульство приходит много незнакомых людей – а большевики смерть как боятся налета со стороны национал-социалистов или фашистов, – теперь консульство выселено из здания полпредства и перенесено в помещение Garantie und Kredit Bank, негласного филиала Госбанка СССР. Я зарегистрировалась и спросила, не может ли товарищ секретарь посоветовать мне, где я могла бы найти комнату.

Товарищ секретарь сделала озабоченное лицо, подумала с минутку и сказала:

– Знаете что? Спросите на Доротеенштрассе, дом номер такой-то, в пансионе фрау Бетц. Кажется, у нее есть комната. Она, кстати, говорит по-русски.

И хотя мне вовсе не улыбалось селиться у человека, говорящего по-русски, так как мне хотелось возможно скорее усовершенствоваться в немецком языке и научить ему Юру, я все-таки пошла к фрау Бетц.

«Дом номер такой-то» по Доротеенштрассе – это пятиэтажный ящик, и на вершине этого ящика проживает вот уже, кажется, двадцатый год почтенная фрау Бетц. У нее – что-то около десяти комнат, она держит пансион и, как оказалось впоследствии, имеет негласную договоренность с секретарями некоторых, расположенных поблизости, иностранных посольств, в том числе и советского.

Фрау Бетц встретила нас с Юрой приветливо и первым делом спросила:

– Кто вас рекомендовал?

– Секретарша советского посольства.

– Ach, so! Нужно будет не забыть отправить ей коробку конфект. Сколько комнат вам нужно? Одну? У меня сейчас есть только одна свободная, очень большая, вот посмотрите сами.

И, шурша своим необъятными юбками, – так как фрау Бетц, весившая этак пудиков под восемь, носила кринолиновой ширины платья, – она повела нас по коридору в огромную, мрачного вида комнату с окнами, выходящими на улицу.

– И какая ей цена? Я хотела бы также, чтобы вы давали сыну обед; сама я буду обедать на службе.

– Эта комната дорогая, но вам я, так и быть, уступлю ее с утренним завтраком и обедом для diesen jungen Mann за десять марок в день.

После девяти марок «без обеда», которые я платила в отеле, мне это показалось недорого, и я согласилась.

Через час наш скудный багаж был перенесен на Доротеенштрассе. Комната, повторяю, была очень мрачной, и вечерами в ней горела под самым потолком всего-навсего одна лампочка, так как фрау Бетц была крайне экономной. Громадная двуспальная кровать была покрыта каким-то темно-лиловым покрывалом и походила на огромный саркофаг. Возвращаясь со службы домой, я заставала Юрочку одиноким и скучающим. Мне было его жаль, но я все еще не имела никого знакомых, которых решилась бы затруднить поисками более подходящей квартиры. Угнетало ощущение совершенной беспомощности и одиночества в этом огромном городе, так что даже начинало хотеться назад, в Салтыковку.

Жильцы у фрау Бетц были самые разнообразные – от готтентотов до англичан включительно, – и относилась она к ним довольно-таки равнодушно. Своим внешним видом она сильно напоминала этакую добродушную кариатиду, и когда по воскресеньям я имела возможность наблюдать ее за приготовлением обеда, мне даже бывало странно, что она могла так быстро и споро работать.

Любимым постоянным ее жильцом был молодой атташе английского посольства. Мне как-то вздумалось поговорить с ним по-английски, но он, узнав, конечно, от фрау Бетц, что я – служащая советского учреждения, воротил от нас с Юрой нос и делал вид, что нас не замечает.

Несколько дней спустя после нашего водворения у фрау Бетц с этим англичанином произошел довольно забавный случай. Как мне сообщила хозяйка за утренним кофе, вечером должен был состояться в залах Цоо традиционный бал-маскарад, входной билет на который стоил 25 марок.

– Мистер X. тоже идет, – сообщила она мне с гордостью, – и я его наряжу так, что все будут смеяться до слез.

И, убедившись, что мы с ней остались одни в столовой, служившей ей одновременно и спальней, так как за ширмой стояла ее кровать, – она вынесла мне ночную рубашку и чепчик. Рубашка принадлежала, видимо, когда-то еще ее бабушке, так как воланчиками и бантиками напоминала времена Диккенса, а чепчик был поистине очарователен.

– Он будет бабушкой и на нос наденет большие очки.

Я представила себе сухопарого и жилистого атташе в этом романтическом наряде и рассмеялась.

Наступил вечер, а за ним и ночь. Мы легли спать, я почитала немного и заснула. Вдруг меня разбудили какие-то пронзительные крики в соседней комнате (в ней помещался наш атташе). Я вскочила с кровати, думая, что случилось что-нибудь ужасное. Оказалось, что после маскарада англичанин, будучи вдребезги пьяным, отправился из Цоо домой без пальто, в котором забыл ключ от нижней входной двери. Теперь он сидел на тротуаре в ночной бабушкиной рубашке и кисейном чепчике и орал непристойные английские песни. А фрау Бетц, которая не могла от волнения и ожидания уснуть, прикорнула у него в комнате и была разбужена именно этим пением. Теперь она выражала ему свое сочувствие и, замотав ключ в платок, пыталась привлечь на себя внимание англичанина, чтобы затем бросить ему ключ. Я вызвалась ей помочь, оделась, спустилась вниз, разбудила портье, и он с трудом приволок атташе домой.

Наутро, однако, все было по-прежнему. Англичанин выглядел чопорно и избегал моего взгляда, а фрау Бетц неодобрительно на него поглядывала. Не такого триумфального возвращения она ждала.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.