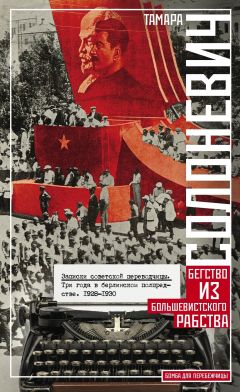

Автор книги: Тамара Солоневич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)

Бессонов и бюллетень

Вместе с торгпредом Бегге уехал в Москву и его верный помощник венгерец Ленгиель. Несколько недель продолжалось в нашем Экономическом управлении междуцарствие, но потом разнесся слух: приехал новый заведующий – Бессонов. Одни говорили, что это бывший редактор «Экономической жизни», сосланный за границу за правый уклон, другие утверждали, что он правоверный сталинец и назначен в торгпредство для наведения порядков.

Впоследствии Бессонов был переведен в Лондон и закончил свою заграничную карьеру первым советником берлинского полпредства, то есть перешел на чисто дипломатическую линию.

С первых же дней его пребывания в Берлине мне пришлось столкнуться с ним довольно близко. Он вызвал меня к себе и сказал:

– Товарищ Солоневич, вы, кажется, владеете иностранными языками?

– Да, владею.

– Мы теперь хотим издавать для всей советской колонии в Берлине этакий информационный бюллетень, ежедневную сводку всего того, что пишут иностранные, преимущественно немецкие, французские и английские газеты о советской торговле и о кризисе в капиталистических странах, а также о мероприятиях по отношению к Советскому Союзу. Ваши функции будут заключаться в том, чтобы ежедневно просматривать несколько газет и передавать по-русски все, что вы найдете необходимым. Насколько мне о вас говорили, вы в курсе таможенных формальностей, контингентов, лицензий и вообще экономически кое-что смыслите.

Я кашлянула.

– Это ничего, если вы в первое время будете не вполне уверены, я вам помогу. Но просто другого подходящего человека у нас сейчас нет…

Я подумала: «Извечная беспартийная кляча».

– Только вот что. Имейте ввиду, что бюллетень должен занимать не больше одного листа, густо написанного на машинке с двух сторон. Не больше, потому что сейчас же после того, как он будет готов – а готов он должен быть не позже двух часов дня, – мы его будем посылать на ротатор. К концу занятий он должен быть разнесен по всем отделам торгпредства и отослан в полпредство и подчиненные торгпредству торговые учреждения, Дерутру, Дерунафт и прочие. Значит, не позже двух часов и не больше двух страниц.

Я стояла неподвижно. С одной стороны – какая интересная работа и как раз по мне. А с другой стороны – как же я совмещу всю мою теперешнюю работу по информации с такой спешной и требующей большого внимания нагрузкой? Решила все-таки сказать о моих сомнениях Бессонову.

– Ничего, информация никуда не убежит.

– А посетители?

– Устройте послеобеденные часы приема.

Так родился торгпредский «Бюллетень».

Послесловие к русскому изданию

Эссенское издательство обратилось ко мне с просьбой написать не то продолжение, не то послесловие к незаконченной книге моей убитой жены. Мне еще и до сих пор очень трудно взяться за эту тему: с нею связано слишком много тяжелого и трагичного. Самое трагичное – это, может быть, сомнение: а не зря ли я подставлял всю нашу семью под большевицкий террор и не зря ли погибла Тамочка. Словом – вопрос об эмиграции вообще и о том, кто из нас был прав: семья Чернавиных или семья Солоневичей. Для русского читателя этот вопрос – понятен. Иностранному читателю я не стану его разъяснять. Зачем объяснять иностранному читателю наших Казем-Беков, Скородумовых, Зинкевичей, зачем выставлять горький наш позор на выставку международной печати.

Но русский читатель поймет – почему мне так трудно заканчивать повествование Тамары Владимировны. О многом я не стану писать даже и для иностранных изданий. Я по опыту уже знаю: все, что попадется под руку, – горькая наша сволочь использует для того, чтобы вылить еще одно ведро помоев на еще свежие могилы мучеников. При моей нынешней эмигрантской тренировке – уже не трудно относиться стоически к помоям, выливаемым на меня самого. Но помои над дорогими могилами? Нет – до такой тренировки я еще не дошел.

Вот почему мой рассказ будет короток и сух.

Иван Солоневич

Большевизм и женщина

Три года, проведенные Тамарой Владимировной в берлинском торгпредстве, – это только одно из звеньев многолетних наших попыток бежать из веселого социалистического рая – бежать любым способом. Естественно, напрашивается вопрос: почему вот именно нам так приспичило бежать? Почему миллионов полтораста русских людей более или менее мирно продолжают жить в границах этого рая и более или менее успешно следуют немецкому правилу: bleibe im Lande und nahre dich redlich?

Такого рода вопрос будет неправилен уже по самой своей форме. Если бы мы могли себе представить полную свободу отъезда из СССР за границу, то территорию одной шестой части земной суши покинули бы прежде всего мужики, потом рабочие, потом интеллигенция. На некоторое время остались бы коммунисты и евреи – потом уехали бы и они, – ибо не осталось бы ни спин, ни шей, на которых можно было бы делать мировую революцию. Такая возможность, конечно, совершенно утопична. Но я все-таки не видал людей – ни мужиков, ни рабочих, ни даже евреев и коммунистов, которые под тем или иным предлогом не тянулись бы куда-то из СССР. У мужика и рабочего это формулируется очень просто: удрать куда глаза глядят. У еврея и коммуниста это принимает более дипломатические формы: хорошо бы поехать за границу в командировку, отдохнуть, набраться сил для дальнейшего продолжения великой и бескровной. Кое-кто и не возвращается – вот вроде товарищей Беседовского и Дмитриевского. Но удрать хотят все.

Желание удрать, конечно, имеет разную напряженность – в зависимости от политических убеждений, а также в зависимости от наличия или отсутствия оных. Там, где эти убеждения имеются, желание удрать может смягчаться либерально-демократическим «приятием» революции: да, конечно, скверно, очень скверно – но что вы хотите: революция, раскрепощение, прогресс, муки рождения нового строя… Шиш можно показывать только в кармане. На другой стороне – политические убеждения могут создать ощущение полной нестерпимости, ощущение сплошного кровавого кабака, бесцельного и бессмысленного, ведущего страну к гибели. Играет роль и темперамент. Либерально-демократические убеждения рождаются не только в результате брачного союза гнилого духа с гнилой книгой – они, по преимуществу, вырастают из врожденной трусости. Трусость уводит человека от жизни, запирает его, в лучшем случае в библиотеку, и населяет его душевный мир оторванными от жизни представлениями. Вот почему среди либералов всего мира так много эрудитов и так мало борцов и творцов. Либерал – он бороться не может. В лучшем случае – он может скулить.

«Социальное происхождение» и здесь играет некоторую роль. Русский либерализм, как и всякий другой в мире, вырастает из среды обеспеченных классов. Из той среды, которая не привыкла бороться за жизнь. Этот либерализм может иметь и монархический, и социалистический оттенок, но в обоих случаях – либерализм не столько политическая программа, сколько туберкулез духа.

Тамара Владимировна никогда никаким туберкулезом не была больна. Ее политическая биография сложилась довольно своеобразно. Она – дочь полковника В.И. Воскресенского – начальника штаба какой-то дивизии в начале мировой войны. Ее отца я видел только раз – когда он проезжал на фронт. Это был человек исключительного остроумия и единственный по тем временам, который предсказал: война будет длиться не полгода и не год – а черт его знает сколько времени и кончится черт его знает чем. Я, в числе очень многих людей того времени, отнесся к этому пророчеству весьма иронически.

Тамара Владимировна окончила в 1911 году казачий институт благородных девиц в Новочеркасске с высшей наградой – с золотым шифром. Новочеркасск, в числе прочих, весьма немногочисленных, своих достопримечательностей, имел и такую: во всем городе жил один-единственный еврей, да и тот крещеный: в эти места въезд евреям был воспрещен категорически. Отец Тамары Владимировны был членом комиссии по проведению русско-японской границы на о-ве Сахалине, и свои каникулы Тамара Владимировна проводила у своего дяди – генерала А. Сташевского в Казани, где евреев тоже не было. Другой дядя Тамары Владимировны – московский присяжный поверенный А.С. Шмаков был основоположником русского антисемитизма. Его перу принадлежало несколько многотомных трудов по еврейскому вопросу. На эти темы он вел переписку со своей племянницей, но я весьма сомневаюсь в том, чтобы на «девушку в осьмнадцать лет» тяжеловесные рассуждения А.С. Шмакова – со ссылками на арамейские тексты и с цитатами из Кремье – могли бы произвести какое бы то ни было впечатление.

Впечатление пришло с другой стороны. После окончания Высших женских курсов в Петербурге Тамара Владимировна попала преподавательницей французского языка в минскую женскую гимназию. Минск нисколько не был похож ни на Новочеркасск, ни на Казань. Евреи там составляли около 70 процентов населения – влиятельного и захватившего в свои руки если и не совсем власть, то, во всяком случае, деньги. Попав в это окружение, Тамара Владимировна вспомнила и арамейские тексты, и цитаты из Кремье. Во всяком случае, мы с ней познакомились на еврейской почве: я в те годы издавал антисемитскую газету «Северо-западная жизнь». Тамара Владимировна давала в эту газету статьи – с цитатами из… А.С. Шмакова.

Это были дни знаменитого в свое время процесса Бейлиса. Два или три раза мне пришлось с револьвером в руках отстаивать типографию от еврейской толпы. Практика в этом отношении у меня уже была: когда, после убийства русского премьер-министра П.А. Столыпина, телеграф принес известие о том, что убийцей является не Дмитрий Богров, как раньше было сообщено, а Мордко Богров, нашу газету на улицах рвали в клочки – не для прочтения, а для уничтожения. И такая же еврейская толпа ворвалась в типографию. Я стрелял. Впечатление от двух или трех выстрелов, произведенных в воздух, было потрясающим. В дальнейшем оказалось достаточным просто показать револьвер… Вероятно, при этих обстоятельствах я фигурировал в достаточно героической позе. Во всяком случае – для нас лично дело Бейлиса кончилось браком. По-видимому, на той же почве наш брак кончился взрывом 3 февраля.

В советское время Тамара Владимировна работала в учреждениях, почти полностью монополизированных евреями, – в органах внешней торговли. Ее основным «оружием производства» было знание иностранных языков – то есть область внешних сношений. Туда, впрочем, ее влекла и надежда вырваться за границу более или менее легальным путем. Еврейское окружение и еврейское начальство давили на Тамару Владимировну невыносимым гнетом. И арамейские тексты А.С. Шмакова, и разоренная горбоносая толпа, перед которой я стоял с револьвером в руках, и еврейские комиссары революции – все это для Тамары Владимировны объединялось в страшном пророчестве Достоевского: «жиды погубят Россию». Я был настроен несколько менее трагически: подавятся. Это было, кажется, единственное наше политическое расхождение.

Как видите, с чисто теоретической точки зрения наши разногласия по поводу советской власти были не очень значительны. Гораздо серьезнее были те разногласия, если их только можно назвать разногласиями, которые вытекали из разницы в жизненных ощущениях. Из разницы между мужчиной и женщиной.

Я не принадлежу к числу сторонников так называемого женского равноправия. Одинаковые права предполагают одинаковые силы и одинаковые возможности. Суфражистская идея, нелепая в самой ее основе, советской практикой была доведена до полного абсурда. Я уже не буду говорить о равноправии голода. Но даже и это равноправие гораздо больнее ударило по женщине, чем по мужчине. Не буду говорить и о равноправии на производстве, когда женщинам было предоставлено полное право работать на подземных работах, в шахтах Донбасса, таскать на спине кирпичи на московских стройках, рыть котлованы на Магнитке и рубить бревна в лесах концентрационных лагерей.

Даже и в этих условиях своеобразная подпольная конституция подсоветской массы выработала целый ряд способов оградить женщину от этого большевицкого «равноправия». Даже и в концентрационных лагерях в мое время эта конституция действовала без осечек: это был вопрос чести для всех заключенных мужеска пола… В своей книге я уже говорил о том, что все вновь прибывшие заключенные, без различия пола, возраста и квалификации, должны были направляться в лес рубить дрова. На моей памяти не было случая, когда бы по отношению к женщинам это требование было проведено в жизнь. Мужская половина заключенного рода человеческого мобилизовалась вся, и здесь уж никакие административные угрозы ничего не могли сделать. Эго была своеобразная мужская вежливость, знакомая и Западной Европе. Но цена этой вежливости Западной Европе незнакома. Мужчина, уступающий даме место в трамвае, рискует простоять всю остальную дорогу. Мужчина, путем служебного подлога ограждающий женщину от лесных работ, рискует просидеть на Соловках всю свою остальную жизнь. Как видите, разница есть. Но я не помню случая, чтобы эта разница кого-нибудь останавливала.

Неписаная конституция подсоветской массы так же сложна, как и неписаная конституция Великобританской империи. Но и эти «конституционные гарантии» не в силах оградить женщину от звериной стороны советского быта. По большинству железных дорог ходят не пассажирские вагоны, а так называемые теплушки: товарный вагон, снабженный железной печкой и приноровленный под пассажирское движение. Никакой лесенки к этому вагону нет. Взобраться в него довольно трудно нетренированному мужчине. Женщине без посторонней помощи это и совсем невозможно. Гостиницы и общежития, не приноровленные для иностранных гостей, вместо кроватей и матрацев снабжены козлами и досками. Нашему брату, в конце концов, нетрудно растянуться и на досках. Женщинам труднее. Интеллигентной женщине совсем трудно. Нужны огромные мускульные усилия, чтобы влезть в трамвай, и приблизительно такие же, чтобы выбраться из него. Мужчины пробиваются левым боком вперед, женщины правым. Это разделение полов и боков объясняется довольно просто: у мужчины пальто застегивается справа, у женщины слева. Попробуйте прокладывать свой путь сквозь толпу против ваших застежек, вы оставите в трамвае все ваши пуговицы. Но пробиться удается не всегда. Приходится спрыгивать на ходу, что опять-таки не одинаково легко для обоих полов. Служебная карьера, при всем советском равноправии, дает мужчинам большие возможности. Всякого рода чистки касаются обоих полов приблизительно одинаково. Но какой-нибудь комиссар предъявляет все-таки несколько разные требования к своим служащим мужского пола и к своим служащим женского пола. Комиссары же делятся на две основных категории. Одна – это марксистские начетчики из бердичевских фармацевтов, другая – это питекантропы из русских отбросов городского пролетариата. Для служащей женщины – к голоду, усталости, непосильному напряжению страха за свою жизнь прибавляется еще страх за свою женскую честь. Романтические устремления комиссара всегда поддерживаются тяжелой артиллерией постоянных сокращений, увольнений, чисток и арестов. Советское равноправие женщины имеет очень много аспектов, не предусмотренных даже и Карлом Марксом. Для интеллигентной женщины в особенности. И – еще в особенности для интеллигентной женщины-матери. Жизнь тогда становится невыносима.

В этих условиях звериной борьбы, кулачного права, быта, который временами опускается до доисторического уровня, физическая сила играет огромную роль. Этот факт в некоторой степени объясняет и успешность нашего побега. Я был одним из сильнейших людей России. В 1914 году я занял второе место на всероссийских состязаниях по поднятию тяжестей – вид спорта, в котором Россия занимала после Германии второе место в мире. Я, кроме того, занимался почти всеми существующими в мире видами спорта. Но только при переходе России от двадцатого к доисторическому веку я понял все преимущества обладания огромным кулаком. К физической силе и к огромному кулаку плебс всегда относится с почтением. Иногда даже с бескорыстным и мистическим почтением. Превосходство моральное и интеллектуальное – вещь темная и не всегда понятная. Кулак прост, осязаем и внушителен. Кулак бесспорен. В особенности он бесспорен в тех случаях, когда на прилепленной над ним физиономии выражается достаточно ясная решимость в нужный момент пустить его в ход.

В доисторическом быте советского кабака применение кулака весьма разносторонне. Иногда это применение ограничивается, так сказать, только символом. Когда на служебном горизонте Тамары Владимировны возникал романтически настроенный комиссар, то обычно устраивалось так: меня знакомили с ним, я несколько преувеличенно натуживал свою грудную клетку, говорил несколько преувеличенно натуженным басом и дружеским рукопожатием старался отбить у комиссара всякую дальнейшую охоту к романтическим приключениям. Эта система действовала без отказа. После такой встречи разговор обыкновенно переходил на атлетически-спортивные темы, а комиссар нацеливался на какую-нибудь очередную машинистку, не имевшую за своей спиной столь многопудовой поддержки.

Но ни конституция, ни кулаки не могут все-таки оградить подсоветскую женщину вообще, как не могли оградить они и мою жену, в частности, от быта неандертальской пещеры СССР. Мы, мужчины, как-то приноровились и к грязи, и ко вшам, и к прыжкам в трамвай и из трамвая, и к звериной хватке за кусок мяса и кусок хлеба. Двадцатилетняя практика выработала новый вид русского человека, очень мало известного загранице и боеспособного в предельной степени. Но русскую женщину, культурную женщину в особенности, она поставила в отчаянное положение. Я уже не говорю о шелковых чулках. И я не буду вдаваться в суетные размышления о женском тщеславии. Я только отмечу тот факт, что необходимость одеваться в лохмотья для женщины гораздо более чувствительна, чем для мужчины. Тамаре Владимировне приходилось одеваться и в лохмотья. Когда мы жили в Москве, лохмотьев уже не было. И все-таки, когда Тамара Владимировна приехала в Берлин и оделась по-европейски, она по советской привычке попыталась продать свое советское пальто, которое, по московским масштабам, было вполне фешенебельным. За это пальто ей предложили двадцать пять пфеннигов.

От этого всего русская женщина гораздо более контрреволюционна, чем русский мужчина. Но, может быть, над всеми этими и мучительными, и смешными, и позорными, и трагическими мелочами подсоветского быта властно господствует самый основной, самый глубинный инстинкт, инстинкт женщины-матери. Инстинкт, который первый стал поперек дороги большевизму. Женщина, женщина-мать – она всегда созидательница. Своей семьи, своего очага и отсюда – своей нации. Большевизм разрушает и семью, и очаг, и нацию. Здесь примирения нет, и здесь примирения не может быть.

Планы побега мы переживали по-разному. Я больше рассудочно, Тамочка больше эмоционально. Я шел, так сказать, ровным шагом. И после каждого провала готовил следующую попытку. Тамочка то плакала от бессильной ярости и отвращения, то не спала ночами от страха за меня и за сына. О себе она никогда не думала или, по крайней мере, не говорила. А заплатить своей жизнью пришлось именно ей. Но это случилось намного позже.

Я боюсь, что лет через сто великая русская революция будет так же канонизироваться, как до сих пор еще канонизируется история французской революции. Либеральные ослы всего мира, вот вроде Карлейля, будут вздыхать о романтичности чекистских подвалов так же, как ныне они восторгаются стихийной мощью сентябрьских убийств. Могилы миллионов и десятков миллионов будут забыты. Французская революция уморила голодом полтора миллиона человек. Так называемая русская революция уморила около пятнадцати. Пропорция почти одна и та же, около десяти процентов населения страны. Но, может быть, самое обидное заключается в том, что еще неизвестные нам будущие либералы и еще неизвестные нам будущие марксисты набросят покрывало романтики на бесконечную цепь унижений, через которую прошли два великих народа. Романисты и историки будут вздыхать о мрачной героике революционных взлетов, повторять прелюбодейное:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые…

и будут завидовать нам, счастливцам, свидетелям великой эпохи. Или, по крайней мере, тем из нас, которые из этой эпохи ухитрились вырваться живьем. Совершенно забудут о том, что для всего народа, как раньше французского, так теперь и русского, история революции это есть история бесконечных страданий и бесконечного унижения.

При мысли об этих историках и романистах становится противно. Настоящая, нефальсифицированная история революции – это есть история разорения и унижений. Каждая русская семья в той или иной степени прошла сквозь эту историю. Именно здесь проходит красная нить всякой революции – именно эту нить будут всячески затушевывать будущие историки и будущие романисты. И нынешнему человечеству, которое стоит вне революции, и будущему человечеству, для которого революция станет далеким и романтизированным прошлым, нужно показать революцию такою, какова она есть: кровь, грязь и бесконечные унижения. Унижения, которые в одинаковой степени охватывают и вчерашних, и сегодняшних, и завтрашних жертв и палачей. От этого унижения избавлены только одни: те, кто честно погибли в бою. Гибель в бою это самая дешевая плата, которою можно отделаться от революции.

Я не хочу, чтобы эту фразу поняли как поэтическое преувеличение. Но если вы бы мне в 1917 году предложили на выбор: смерть в бою или все то, что я пережил от 1917 до 1938 года, я безусловно выбрал бы первое. И если во всех наших писаниях есть какой-то общий смысл, то он сводится к следующему: господа немцы, французы, американцы, англичане, если на вашу родину будет надвигаться марксизм в его нынешнем или в его грядущем варианте, хватайтесь за все, что попадает под руку. Если нет пулемета, то хотя бы за кухонный нож.

В моей книге я попытался дать лицо революции более или менее таким, каким оно существует в реальности. Не в виде грозного, но поэтического лика исторической Немезиды, а в виде миллиона присосков скользкого, безликого и безмозглого революционного осьминога. Осьминог страшнее гильотины. Гильотина рубит голову немногим, а осьминог присосался ко всем.

Эту сторону революционной реальности очень трудно показать. Есть вещи, которые слишком тяжело говорить и о себе самом и которые совершенно невозможно говорить о других. Есть темы, для которых нужен Достоевский. И эти темы никак не могут уложиться ни в мемуарные, ни в биографические формы. Переживания человека, ожидающего расстрела, несколько не так героичны, как об этом рассказывается в романах. Если мне удастся закончить мой роман, люди прочтут там некоторые вещи о революции, вещи, которые никогда и никем написаны не были.

В этом очерке нет ни места, ни возможности писать о такого рода вещах. Большинство попыток нашего побега так запутано и так неправдоподобно, как и большинство биографий тех двух миллионов русских людей, которым удалось бежать от большевицкого рая и из большевицкого рая. Биографии тех людей, которым не удалось бежать, никогда не будут написаны. Месяцем позже нашего перехода советско-финской границы, в двадцати километрах от этой границы, был найден полуразложившийся труп человека, по-видимому, интеллигентного – в золотых очках. Он погиб от голода уже на финской территории, не доходя нескольких верст до финской деревни. При нем была найдена размытая дождями предсмертная записка на русском языке, которой разобрать было нельзя. Его биография не будет написана так же, как не будут написаны биографии десятков миллионов людей, нашедших свое успокоение в братских ямах голода и расстрелов: имена же их Ты, Господи, веси.

Русская интеллигенция восстала против большевизма с первых же дней его открытого появления на арене революции. На захват власти большевизмом интеллигенция ответила всероссийской забастовкой. До забастовки врачей включительно. На забастовку большевизм ответил террором, от которого интеллигенция бросилась преимущественно на юг. На Украину – где разлив большевизма был остановлен германскими войсками, и на Дон – где стала сколачиваться белая русская армия. По следам отхода немцев и разгрома белой армии волны беженства катились все дальше и дальше, и именно к этому времени относится перефразировка лермонтовского стихотворения:

Бежать? Но на время не стоит труда,

А вечно бежать невозможно.

Для огромного большинства вечное бегство действительно оказалось невозможным.

Многомиллионные массы беженцев, разоренных, голодных или отчаявшихся, докатились до Белого моря на севере, до Тихого океана на востоке и до Черного моря на юге. В портах Новороссийска, Одессы и Севастополя разыгрывались сцены Дантова Ада. Наличного тоннажа не хватило даже для одной десятой части желающих бежать. Большевицкое радио обещало отмену смертной казни и полную амнистию всем оставшимся. Еврей Вихман в Одессе и еврей Бела Кун в Баку расстреляли больше ста тысяч русских людей, которые если и поверили большевицким обещаниям, то преимущественно потому, что делать все равно было нечего. В этой волне я докатился до Одессы, в которой редактировал белую газету, а семья застряла в Киеве, из которого я уехал последним поездом.

В дни эвакуации Одессы я лежал в стурдзовском сыпнотифозном госпитале, который в некоторой степени определил мою судьбу и начало моей советской карьеры: после выздоровления я стал санитаром в другом сыпнотифозном госпитале. Потом из Киева приехала жена с Юрочкой, и вот с этого момента начали строиться новые планы побега из коммунистического рая. Планы носили, так сказать, строго легальный характер. Бежать пешком с шестилетним ребенком не было никакой возможности. Планы были довольно однообразными: устроиться где-нибудь в порту, на таможне, на границе, так, чтобы до заграницы оставалось несколько шагов. Но в эти места пускали людей только с проверенными биографиями. У меня не было никакого желания предъявлять свою биографию на благоусмотрение ВЧК.

План был изменен. Решили перебраться в Москву с очень туманными перспективами попасть на заграничную службу. Однажды эти перспективы были совсем близки к реализации. Мне предложили занять место заведывающего клубом советского торгпредства в Англии, и я пришел домой, преисполненный самых радужных надежд. Утром на другой день я прочел в газетах о так называемом налете на «Аркос» и о разрыве дипломатических сношений между Россией и Англией. Розовые надежды были отодвинуты до следующей оказии.

Они снова возникли с назначением Тамары Владимировны в Берлин. Проблема упрощалась до крайности. Жена и Юра уже за границей. В России остаемся мы с братом, и уйти пешком для нас ничего не стоило. Особенно по тем временам, когда охрана границы была еще не так организована, как в последние годы.

Но в планы, так хорошо выверенные и так тщательно продуманные, снова вклинилась случайность. Брат был арестован и сослан в Соловки. Я не собирался бежать за границу только для мирного жития – мирного жития и сейчас у нас нет. А антибольшевицкая работа за границей означала бы смертный приговор для брата. Впрочем, таким же приговором был бы и факт моего побега сам по себе. Нужно было прежде всего выручать брата. Это удалось только относительно. Брат был переведен в ссылку в Сибирь.

В январе 1931 года Тамара Владимировна получила предписание вернуться в Москву. Если бы она не вернулась, был бы арестован я. Если бы я бежал, был бы расстрелян брат.

Советская система заложничества действовала, как действует и сейчас, – с беспощадной точностью. Жена вернулась в Москву.

Впрочем, за время пребывания Тамары Владимировны в Берлине я делал попытки легального отъезда: в командировку по спортивным делам. Мы исходили из принципа, что риск нужно свести к минимуму и что те из нас, которые имеют шансы вырваться легальным путем, должны эти шансы использовать. Но из четырех моих попыток не вышло ничего. Два заложника в России были все-таки лучше одного. И ГПУ систематически отказывало в ходатайствах обо мне самых солидных учреждений Москвы. Это было очень горькое возвращение. Здание, построенное с таким трудом, казалось, рухнуло окончательно. Получить еще одно назначение за границу Тамара Владимировна не имела никаких шансов. Юра уже вырос, и мы решили бежать пешком. Тамара Владимировна мужественно тренировалась в ходьбе, возвращаясь пешком со службы домой. Это было приблизительно двадцать километров. Эта тренировка давалась ей с большим трудом и была очень небезопасна для здоровья. Тамара Владимировна никогда никаким спортом не занималась, и все мои попытки в этом направлении кончались неизбежным крахом. Это, впрочем, не мешало ей до самого последнего дня ее жизни сохранить и пронести сквозь всю тяжесть революционных лет изумительный запас энергии и жизнерадостности.

Планы были выработаны, и маршрут был намечен: через Карелию в Финляндию. До этого я ощупал туркестанскую, кавказскую и румынскую границу. Там не так трудно было перейти, но очень было неясно, как встретили бы нас персы, турки и румыны. Я узнал, что очень многих и за очень небольшую плату из большевицкого кармана персы выдавали обратно – на расстрел. Нынешний сотрудник моей газеты Виктор Робсман в 1931 году перебежал с женой персидскую границу и просидел три года в персидской тюрьме под угрозой выдачи его большевицкой власти.

Турки выдавали систематически. На румынской границе грабили и убивали. Польская и эстонская охранялись слишком сильно. Финская охранялась слабо, и за финской границей мы могли быть уверены в культурном и человечном приеме. Эта уверенность оправдалась целиком. И если мне когда-нибудь суждено будет играть в будущей России какую-нибудь роль, я не забуду финского гостеприимства.

Летом 1932 года я сделал пешую разведку по направлению к финской границе от станции Кивач Мурманской железной дороги в направлении на село Койкоры на реке Суне и не дошел до границы двадцать верст. Около Койкор меня подцепили сельские активисты-комсомольцы. Мне стоило очень большого труда благополучно вырваться из этой разведки. Но из нее я выяснил одно обстоятельство: по таким местам Тамочка не пройдет. И как она ни клялась в своей выдержке и выносливости, дело было до безнадежности ясно. Двумя годами позже мы, атлетически сложенные и тренированные мужчины, прошли это расстояние: я с сыном – в шестнадцать суток, а брат – в двенадцать суток. Шли с предельным напряжением всех наших сил. Тамочка бы не прошла. Круг замкнулся, и никакого выхода не было видно.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.