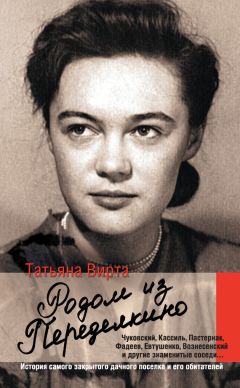

Текст книги "Родом из Переделкино"

Автор книги: Татьяна Вирта

Жанр: Историческая литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)

«Мы не забудем всех бомб, сброшенных на наши дома, и особенно тех бомб, что было сброшены в эту ночь, когда свободная совесть свободных русских людей, верующих в Бога, верующих во Христа, трепетала в молитвенном горении. Наступит воздаяние, оно близится. И во имя высшей справедливости не законы милосердия вступят тогда в силу, а суровые законы Бога Отца, карающего преступления человека против лучших устремлений человечества».

Оставим на совести автора этого отрывка высказывания насчет «свободной совести свободных русских людей» – для меня здесь важно другое. С большой долей вероятности можно предположить, что написан он глубоко верующим человеком, что было для меня неожиданным откровением. Я не замечала, чтобы мои родители когда-нибудь молились или ходили в церковь, а первая икона появилась в нашем доме, когда из Костромы к нам в гости приехал двоюродный дед моей мамы, из староверов, которого мы называли «дядя Дий», и, оглядев наши хоромы в Лаврушинском переулке, обнаружил, что ему не перед чем помолиться. В тот раз он молился на церковь в Кадашах, которую было видно из нашего окна, а в следующий раз, приехав к нам в Москву, привез нам старинный складень в серебряных ризах – этот складень и по сию пору охраняет наш с моим мужем дом.

Значит все же в душе у отца была вера, к которой он мог припасть в тяжелые минуты, – «и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби», «ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему».

(Псалтырь, псалом 9, 21).

* * *

Знакомство с митрополитом Московским и Коломенским Сергием продолжалось еще некоторое время после окончания их совместной работы над книгой, и однажды отец пригласил митрополита к нам в гости.

Тут у нас в доме настал переполох – никто не знал, чем можно угощать Его Святейшество, так как был пост. Телефонный опрос друзей и знакомых тоже ничего не прояснил... Но вот в назначенный день Его Святейшество является к нам, и, перед тем как пригласить всех к столу, мама в смущении обращается к нему:

– Ваше Святейшество, мы не вполне уверены, что вы одобрите приготовленные нами кушанья!

На что Его Святейшество ответил:

– Не беспокойтесь, дорогая, в пути вкушают предлагаемое.

Эта замечательная фраза по разным поводам и до сих пор используется в нашей семье.

* * *

В самом начале лета 1943 года, когда война была еще в разгаре, родители выписали нас с бабушкой из Ташкента в Москву – им казалось, что вместе мы легче перенесем лихолетье.

Мы оставляли Ташкент в тяжелое время – испытание эвакуированных всевозможными лишениями и нуждой становилось совершенно непосильным.

Наша колония эвакуированных писателей располагалась во дворе по улице Жуковского, обнесенном типично южными постройками – обмазанные глиной, с плоскими крышами и убогие на вид, они исподлобья взирали на божий мир, однако их кругозор был ограничен небольшим двором с протекавшим вдоль глинобитного забора арыком со сточными водами и росшим на краю его тутовым деревом, могучим и невероятно обильно плодоносившим. А так как по некоторым утверждениям эти черные ягоды, с виду напоминавшие малину, заключали в себе целый кладезь витаминов, то нам ничего не оставалось, как с их помощью укреплять свое здоровье. В глинобитных мазанках жили со своими семьями М. Берестинский, А. Файко, О. Леонидов, В. Луговской и Елена Сергеевна Булгакова с младшим сыном Сергеем.

Один дом, замыкавший это каре и выходивший окнами на улицу, был побольше и вдобавок побелен снаружи, за что и получил прозвище «Белого дома». В нем располагались три семьи – Погодиных, Уткиных и наша.

Из мужчин у нас в доме были Николай Федорович Погодин – в своих роговых очках, больше похожих на лупы, нетвердо ступавший по неровному дощатому полу нашего «Белого дома», он стоически переносил неустроенность временного жилья, никогда не жаловался и был погружен в свою работу. По вечерам, когда мы садились в нашей общей столовой за ужин – обычай, введенный моей мамой и Анной Никандровной Погодиной, чтобы поддержать видимость человеческого общения, – Николай Федорович пристально разглядывал содержимое своей тарелки и спрашивал жену:

– Скажи мне, что у меня тут такое?

– Ешь, ешь, это очень полезно, – подбадривала мужа Анна Никандровна и обводила присутствующих виноватым взглядом.

Самым бодрым персонажем нашего невеселого ежевечернего застолья была сестра Иосифа Уткина, пожилая, маленькая, согбенная женщина, совершенно седая и немощная на вид. Но это только на вид! На самом деле она обладала несокрушимой силой воли и напоминала одну из неунывающих тетушек кишиневского еврейского местечка, столь любовно описанных ее братом, знаменитым в то время поэтом Иосифом Уткиным, в его поэме «Повесть о рыжем Мотэле». Она непрерывно слушала сводки Совинформбюро, после чего с необычайным воодушевлением сообщала нам, что за истекшие сутки силами нашей доблестной Красной армии было уничтожено столько-то вражеских танков, захвачено столько-то единиц стрелкового оружия, тогда как отрядами наших героических партизан спущено под откос несколько немецких эшелонов с вооружением. При этом умалчивалось о том, какие города и области были сданы оккупантам за те же самые истекшие сутки.

Но вот у нас в «Белом доме» появляется пополнение – Иосиф Уткин. Насколько я припоминаю, это было осенью 1942 года. Он был тяжело ранен на фронте и после долгого пребывания в госпитале приехал в Ташкент к своей сестре. Он был ранен в руку, и эта его раздробленная, на широкой перевязи, рука напоминала спеленатого младенца, которого он постоянно качал, чтобы умерить боль. Когда Уткину становилось лучше, он любил читать нам свои фронтовые стихи – тогда их печатали во всех газетах. Казалось, к нам в наш тихий ташкентский двор врывалась война с ее грохотом, кровью и стонами. Все вокруг наполнялось едким дымом и пылью рушащихся домов, и среди этого рева и грома шел непрерывный бой.

Клянусь: назад ни шагу!

Скорей я мертвый сам

На эту землю лягу,

Чем эту землю сдам.

(«Клятва»)

И вот уже один из тех, кто шел в атаку, ранен. Он падает на эту землю и видит над собой, как своего ангела-спасителя, синеглазую медсестру:

Когда, упав на поле боя —

И не в стихах, а наяву, —

Я вдруг увидел над собою

Живого взгляда синеву,

...

Меня как будто оросили

Живой и мертвою водой,

Как будто надо мной Россия

Склонилась русой головой!..

(«Сестра»)

Очнувшись, будто бы от какого-то забытья, я с облегчением снова начинала различать знакомые лица вокруг нашего общего обеденного стола. Вот Николай Федорович Погодин, подперев голову рукой, в задумчивости слушает поэта, с таким вдохновением, с таким юношеским порывом читающего нам, загнанным войной в чужие края, свои фронтовые стихи. А вокруг наши женщины – они не могут сдержать слезы и сквозь них влюбленными глазами смотрят на Иосифа Уткина – его сестра, мои мама и бабушка, Анна Никандровна Погодина. И мы с Таней Погодиной, две испуганные подрастающие девочки, на долю которых выпали испытания военных лет.

Николай Федорович по праву старшего просил:

– Иосиф, почитай про Мотэле, пожалуйста!

И Уткин своим глуховатым голосом читал поэму «Повесть о рыжем Мотэле»:

Радостный путь немногим.

Не всем

Как компот:

Одни ломают ноги,

Другие –

Наоборот,

Вот!

Но все же мы немного взбадривались, ведь по выражению рыжего портного Мотэле:

– Ну, что же?

Прикажете плакать?

Нет, так нет! –

И он ставил заплату

На брюки

И на жилет.

Выходец их еврейского кишиневского местечка, Иосиф Уткин так глубоко проникся мелодией русской напевности, что порой его стихи, впоследствии переложенные на музыку, напоминают скорее не авторскую, а народную песню:

Что любится, чем дышится,

Душа чем ваша полнится,

То в голосе услышится,

То в песенке припомнится.

А мы споем о родине,

С которой столько связано,

С которой столько пройдено

Хорошего и разного!

(«Заздравная песня»)

Иногда бывало и так, что Уткин, внезапно умолкнув и побледнев, поспешно выскакивал из-за стола и, щадя наши чувства, закрывался у себя в комнате. На меня, я помню, сам облик поэта – высокого, стройного, черноволосого красавца производил не меньшее впечатление, чем его стихи. К тому же невозможно было без сердечного содрогания видеть его страдания, которые он на наших глазах так мужественно переносил. Война постоянно присутствовала в этом нашем временном пристанище эвакуированных, и скрыться от нее было некуда.

В Москве мы продолжали часто видеться с Иосифом Уткиным, поскольку жили в одном и том же доме в Лаврушинском переулке в соседних подъездах. Рука болела у него до самой смерти, а умер он в 1944 году, когда ему было всего лишь сорок один год...

Ну, почему у нас в России так рано умирают поэты?!

Маленький томик его стихов, столь драгоценный для меня, – «На память милой Танюше!» – я получила в подарок от его жены Валентины уже после смерти поэта.

* * *

Мой папа, как я уже писала, был в Москве и постоянно по заданиям Совинформбюро вылетал на фронт. Мы с замиранием сердца ждали его писем. Моя бабушка то и дело заглядывала в окно нашей маленькой квартирки – не идет ли почтальон. И что он несет – письмо? Или... что-то другое? В нашем случае этот вестник добра – или наоборот ужасной беды – был худосочным, безусым парнишкой, которого подкармливали все, кто чем мог. Надо полагать, во всем Ташкенте, как и в других городах и населенных пунктах нашей необъятной Родины, не было такой руки, которая, принимая фронтовой треугольник письма от своих любимых, не возблагодарила бы чем-нибудь этого избавителя от мучительного ожидания. Во всяком случае, моя бабушка всякий раз выскакивала к нему навстречу на крыльцо и, не давая опустить долгожданный треугольник в щель почтоваго ящика, непременно одаривала парнишку чем могла – то сахаром, то яблоком, то сухарями из своих домашних запасов.

* * *

Остальные мужчины нашего двора пристроились работать в разные газеты и издательства – надо было содержать семью, а творчеством обеспечить самое скромное существование было весьма проблематично.

* * *

Молодые женщины – моя мама и Анна Никандровна Погодина – подлежали трудовой повинности и работали в детском приемнике, куда со всего Ташкента и области свозили детей, потерявшихся в неразберихе войны, отступления и бегства. Трагедия бездомных, осиротевших, перепуганных насмерть ребятишек, одна страшнее другой, ежедневно обрушивались на персонал приемника, и они как могли старались отогреть их, утешить. Хотя сами никакого утешения для себя не находили и возвращались домой без сил, измученные и угнетенные.

Ну, а в случае с Еленой Сергеевной Булгаковой население нашего двора пережило настоящий шок – выяснилось, что никакой трудовой повинности она по возрасту не подлежит. Глядя на это прелестное лицо, на эту осанку, на весь ее лучезарный облик, невозможно было себе представить, что и она может иметь солидный возраст. Во всяком случае, все имеющиеся в наличии мужчины замирали при появлении булгаковской Музы, а поэт Владимир Луговской был сражен наповал...

В Ташкент Елена Сергеевна привезла с собой бесценный груз – рукопись неопубликованного романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Известно, что, умирая на руках у жены, Булгаков просил ее давать читать друзьям свой роман: «Чтобы знали, чтобы знали», – прошептал он из последних сил. Это завещание своего мужа Елена Сергеевна свято выполняла, и по всему нашему двору ходила эта запрещенная и столь опасная рукопись. Но никакой утечки информации, как говорится, не произошло, и посвященные лишь переговаривались полушепотом, сокрушаясь, скорбя и надеясь. Ждать появления в печати «Мастера и Маргариты», как всем известно, пришлось едва ли не четверть века, пока, наконец, в № 11 за 1966 год и в № 1 за 1967 год в журнале «Москва» роман с большими купюрами не был представлен читающей публике.

* * *

Мы с бабушкой уезжали из Ташкента, когда обстановка в городе становилась поистине катастрофической. Всеми видами транспорта в Ташкент прибывали потоки беженцев, они разбивали палатки прямо на площадях, лепясь по возможности поближе к фонтанам, или к арыкам, а то и просто располагались на тюках под открытым небом, благословляя азиатский климат и неизвестно где справляя насущные человеческие потребности. По городу расползались инфекционные заболевания – сыпной и брюшной тиф, дизентерия. Шло повальное воровство. Узбекские власти не в состоянии были справиться с этими стихийными последствиями войны. Некогда «хлебному городу Ташкенту» грозил голод.

Благополучие нашего писательского двора на улице Жуковского было весьма и весьма относительным. Писателям полагался ежедневный продуктовый паек, который распределялся в местном Литфонде, в центре города. Он состоял из супа, заправленного жареным луком и манкой, и неизменного плова без малейшего признака мяса. Роскошь Алайского рынка с его неслыханным южным изобилием становилась все менее доступной для большинства писателей. Хоть и приткнулись столичные литераторы в местные редакции и издательства, денег все равно не хватало, а вещи для обмена на продукты давно уже кончились. Так что все эти горы и груды арбузов, дынь, помидоров, баклажан, персиков, винограда, зелени оставались для нас предметом недоступного вожделения. И жены писателей, кто с чем мог, таскались через весь город за полагавшимся ежедневным пайком.

В такой ситуации мы с бабушкой покидали Ташкент.

* * *

В Москве я была единственным ребенком в нашем доме в Лаврушинском переулке. Мы завели котенка Мурзика, и с ним я ходила гулять. В основном я со своим котенком Мурзиком лазила по развалинам Художественной школы, прямо напротив Третьяковской галереи. Сама Третьяковка, надежно укрытая зеленой маскировочной сеткой с изображение сквера, оставалась невредимой.

Развалины Художественной школы, правое крыло, примыкавшее к нашему дому писателей по Лаврушинскому переулку № 17, поросло цветущей мать-и-мачехой, и я собирала букетики желтых цветов.

Но самым ярким воспоминанием о тех днях были моменты, когда отец возвращался домой из очередной командировки в войсковые части и привозил оттуда армейский паек: американскую тушенку в длинных жестяных банках, галеты и круглый шоколад, закатанный в станиоль, – неприкосновенный запас пилота. Бабушка устраивала нам пир – она жарила американскую тушенку с привезенным из Ташкента луком, и по квартире разносились такие запахи, при воспоминании о которых у меня до сих пор текут слюнки. Это был настоящий праздник, и те, кто испытал нечто подобное в полуголодное военное время, находясь на фронте или в тылу, никогда не забудут американскую тушенку. Тем грустнее сознавать, что после окончания войны в нашей официальной пропаганде прочно утвердилась тенденция замалчивать тот неоспоримый факт, что Америка в самый критический момент для нашей страны оказала нам столь ощутимую помощь. Ну, конечно, нечего нам прогибаться пред ними.

* * *

В Переделкино мы не ездили – там все еще стояла моторизованная часть.

В школу я не ходила целый год, зато досконально изучила все три толстые тома «Истории искусств» П.П. Гнедича и шеститомное издание А.Э. Брема «Жизнь животных», так что едва не стала натуралистом, но гены взяли свое – недаром же я родилась в литературной семье.

Но вот она пришла, пришла Победа! Толпы ликующего народа на Красной площади, слезы, жажда слиться со всеми, вот с этими – незнакомыми, своими.

Праздник Победы, как известно, состоялся не сразу, а спустя некоторое время, 24 июня 1945 года. Был хмурый, дождливый день – не было тогда авиации, разгоняющей облака. Николай Вирта вместе с другими писателями из радиостудии, оборудованной в ГУМе, комментировал парад Победы, непосредственно наблюдая его в витринные окна пассажа. Меня взяли с собой на парад Олег Леонидович Леонидов с женой, и я стояла в первом ряду слева от мавзолея вместе с другими детьми.

Кто-то из взрослых приподнял меня, и я видела, как с десятым ударом кремлевских курантов из ворот Спасской башни на белом коне выехал маршал Жуков, к нему навстречу на вороном коне подъехал Рокоссовский, и они вдвоем начали объезд построившихся по стойке «смирно» войсковых частей. В ответ на их приветствия войска отвечали раскатистым «у-р-р-р-ра!», и два прославленных полководца скакали дальше.

Я помню, меня пробирал озноб в моем легком коротком пальтишке – то ли от пронизывающего ветра с дождем, то ли от грандиозности момента: передо мной как бы зримо, в замедленном темпе проходила История – не она ли в облике маршала Жукова грузно и уверенно скакала на белом коне, и потом, подъехав к мавзолею, сильным рывком подбросив свое тело, соскакивала с коня и, взбежав по ступенькам к трибунам, где стояли вожди, отдавала рапорт Верховному главнокомандующему о Великой Победе советского народа над фашизмом! И не она ли это, живая История, проходила мимо трибун, заполненных людьми, и, печатая шаг, на мгновение задерживалась у мавзолея и единым резким движением рук бросала вражеские фашистские знамена на торец мостовой, под дождь, к ногам победителей. Груда поверженных знамен все росла, и по ним, приносимый порывами шквального ветра, все хлестал и хлестал дождь.

Каждый из нас тысячу раз видел эти исторические кадры в кино и по телевидению, но и по сей день горло перехватывает, и подступают слезы при виде этого торжества, которое было завоевано ценой миллионов человеческих жизней.

* * *

После всего этого, казалось, сама Судьба уготовила всем нам, нашей стране, нашей культуре, прорыв в светлое будущее. Однако ничего подобного не произошло. Маршал Жуков, народный герой, с именем которого была неразрывно связана Победа в Великой Отечественной войне, оказался в опале, а культура была травима и преследуема. Какая только терминология не изобреталась в послевоенные годы, чтобы посильнее заклеймить творческую интеллигенцию: формализм в музыке, безродные космополиты в литературе, позднее прибавились «педерасы» в изобразительном искусстве. Под нож попадали журналы, оперы, симфонии, картины, стихи и проза. Вокруг и около нас беды сыпались и сыпались на головы близких и отдаленных знакомых. Были арестованы соседи по Лаврушинскому переулку – Бергельсон, Квитко, Альтман, Луполл, арестован Перец Маркиш, с женой которого, Фирой, дружила моя мама. Арестован близкий мамин друг, ее коллега по той многотиражке, где она когда-то работала, по фамилии Бонюк – он «имел несчастье» родиться немцем, что было «непозволительно» в те годы. Его с женой выслали в Тмутаракань, где они и растворились в безвестности. Перечислить всех невозможно.

* * *

В послевоенные школьные годы я впервые поняла, что слово «еврей», помимо обозначения национальности, имеет еще некий дополнительный смысл весьма предосудительного свойства. Ничего хорошего тому, кто «еврей», он не обещает. Это мое открытие произошло, когда мои одноклассницы из нашей женской школы (тогда было раздельное обучение) стали мне неустанно намекать, что моя ближайшая подруга Зоя Леменева «еврейка», на чем я раньше как-то не фиксировала свое внимание. Большинство учениц в нашем классе старались ее не замечать, просто не видели ее в упор, а учителя, главным образом женщины, находились в истерике – ведь моя подруга Зоя Леменева всегда была круглая отличница, краса и гордость школы № 585 Москворецкого района города Москвы, так как же с ней все-таки быть?! Неужели придется давать медаль ученице «нетабельной» национальности?!

Положение, прямо скажем, было безвыходное.

Все-таки в конце концов она получила серебряную медаль и поступила в медицинский институт. Но тут в ее семью пришла беда – в 1950 году был арестован ее отец, занимавший руководящий пост в Министерстве здравоохранения, ему дали восемь лет лагерей. Он был выпущен на свободу и реабилитирован после смерти вождя и какое-то время еще успел пожить с семьей.

* * *

Во всем этом разгуле повального шельмования и посадок представителей нашей художественной элиты Судьба миловала Николая Вирту.

Его талант все еще был востребован тоталитарным режимом.

Надо сказать к его чести, что в травле своих собратьев по перу он ни разу не был замечен, гнусных писем не подписывал, ни в каких официальных должностях в Союзе писателей не состоял. В партию никогда не вступал, что сделали из конъюнктурных соображений или не вынеся давления свыше – увы! – многие выдающиеся деятели литературы и искусства.

Ну, а если им выкручивали руки?!..

В писательском сообществе отец стоял особняком. Ни к каким группам не принадлежал, ни в какие кланы не входил, руководствовался своим здравым разумом, а нередко и советами «умников» его ближайших друзей – Левы Левина, Юзи Гринберга, – называю их так, как называли их мои родители. Дела его при этом шли отлично – книги издавались и переиздавались, по всей стране и за рубежом шел фильм «Сталинградская битва», пьесы ставились в столичных и провинциальных театрах. Роман «Одиночество» выходил ежегодно нередко в нескольких издательствах. Но теперь это была совсем другая книга, совершенно не похожая на ту, которая когда-то вышла в «Знамени» и так поразила читателей. Художественное ядро романа едва проглядывало сквозь напластования позднейших вставок политического характера и не производило того эмоционального впечатления, как было когда-то.

В личном плане послевоенные годы были для моих родителей годами согласия и благополучия. Отцу после войны сравнялось сорок, мама была моложе его на три года. У нас в семье произошло радостное событие: в 1944 году родился мой младший брат Андрюша, которого я нежно любила всю его короткую жизнь, а сейчас, когда его не стало, болезненно ощущаю его отсутствие.

Лишь одно было предметом постоянного беспокойства в семье – это здоровье отца. Не помогала домашняя диета, о которой постоянно пеклась моя бабушка, не помогало ни лечение у лучших врачей, ни ежегодные поездки на воды в Карловы Вары. Кругом говорили: заведите корову, будут постоянно свежие продукты, не надо будет гоняться за ними на рынок. Сначала мы только смеялись, слушая эти экзотические рекомендации, но чем дальше, тем внимательнее к ним прислушивались – боли в желудке временами так изматывали отца, что мы уже готовы были на все.

Масла в огонь подливала моя бабушка, Татьяна Никаноровна. Она происходила из староверческой семьи, которая жила на окраине Костромы и кормилась натуральным хозяйством. Ее мать, моя прабабка, Ираида Егоровна, держала коров, у нее было тринадцать детей. А прадед мой, Никанор Семенович Березин, имел лошадей и занимался извозом. Однажды, возвращаясь домой из очередной поездки в жестокий мороз, он попал в пургу и метель и замерз в санях. Лошадь привезла его к воротам, уже окоченевшего. Так что для меня русская народная песня –

Степь да степь кругом,

путь далек лежит.

В той степи глухой

замерзал ямщик, —

не просто заунывная песня, а еще одна черная страница из летописи моих костромских предков.

Не лучше закончил свои дни и муж моей бабушки, мой дед Иван Иванович Лебедев. Потомственный рабочий, мастер цеха с одной из костромских фабрик, в голодный 1922 год он решил ехать на пароходе в Нижний Новгород, чтобы разжиться какими-нибудь продуктами. На пароходе он подцепил сыпной тиф и умер в дороге – никто никогда не узнал, где он похоронен и есть ли у него могила.

Так моя бабушка, Татьяна Никаноровна, больше своего Ивана никогда и не видела. И вечно кляла себя за то, что отпустила его в столь рискованное предприятие, не бросилась за ним на пристань, не повисла у мужа на шее – мол, останься, Иван! – а лишь услышала хриплый прощальный гудок парохода.

Бабушка, хотя и была совсем еще молодая и, судя по фотографии, очень привлекательная, так и не вышла замуж. Сначала растила детей, дочку Ирочку, мою маму, и сына Митю, а потом, когда дети выросли, посвятила свою жизнь нашей семье.

В юности бабушке удавалось иной раз посещать воскресную школу при староверческом приходе, где она научилась читать и писать, и к чтению имела большую склонность, к тому же у нее в литературе были свои вкусы. Она обожала своего зятя, моего отца, а он всегда стремился с ней поговорить – о прошлом, о пережитом.

Отец мою бабушку очень любил и сердился на нее только тогда, когда она слишком много брала на себя, занимаясь хозяйством. Он ее так и называл – «моя железобетонная теща».

Бабушке ухаживать за коровой было не впервой, и вот мы решились.

После длительной переписки с одним совхозом Костромской области нам с посыльным привезли корову. Это было породистое животное благородной черно-белой окраски, с большими фиолетовыми глазами, в глубине которых залегала глубокая печаль. Быть может, умная скотина предчувствовала свою участь?!

В отличие от бывших у бабушки когда-то беспородных коров-кормилиц, эта корова, по кличке «Ночка», была рекордсменкой. Так нам и написали в сопроводительной записке руководители совхоза – мол, если товарищу писателю понадобилась корова, пожалуйста, мы вам ее выделим, пусть эта корова-рекордсменка обеспечивает молоком товарища писателя и его семью. И корова Ночка, согласно предписаниям начальства, принялась обеспечивать нас молоком.

Рано утром ее выгоняли с совхозным стадом, а в сумерки, приближаясь к нашим воротам, Ночка победно ревела – еще бы! Она ежедневно приносила с пастбища примерно двадцать литров молока, и чтобы ее выдоить, надо было иметь электрооборудование, а бабушка доила ее вручную – и руки у нее буквально отваливались. Куда было девать все это изобилие, оставалось совершенно непонятным. Надо ли говорить, что молока от нашей рекордсменки хватало всем нашим ближайшим соседям. А Константину Михайловичу Симонову – он жил в то время с Валентиной Серовой на чьей-то даче поблизости от нас, – бабушка самолично носила молоко, потому что была к нему вообще неравнодушна... И, конечно, делала это не корысти ради, а исключительно по движению души. Вдобавок она научилась вручную пахтать масло, стараясь не попадаться за этим каторжным занятием на глаза отцу... Но молоко все не убывало.

Несмотря на все ухищрения бабушки, которые она предпринимала, чтобы удержать у нас полюбившуюся ей скотину, моим родителям стало ясно – придется от коровы избавляться. И они договорились с председателем Чоботовского совхоза о безвозмездной передаче им коровы.

Эта картина – как Ночку уводили со двора – и по сей день стоит у меня перед глазами. Уж не говоря о рыданиях бабушки, но и сама скотина будто бы почувствовала что-то неладное – так протяжно она ревела, упиралась копытами в землю и мотала рогатой головой. Еле вытащили ее за ворота.

В совхозе, видимо не осознав преимущества коллективного ведения хозяйства, наша Ночка в скором времени перестала изводить доярок небывало высокими надоями и превратилась в типичного одра с облепленными грязью впалыми боками...

* * *

После войны у отца еще не иссяк писательский кураж, однако его уже не хватало на углубленную прозу. Из-под его пера что ни год выходила новая пьеса. Достаточно одного их перечисления, чтобы поразиться его продуктивностью: «Мой друг полковник», «Солдатские женки», «Тихий угол», «Однажды летом», «Гибель Помпеева», «Три камня веры», «Желанная», «Тихоня», «Солдаты Сталинграда», «Три года спустя» – все это написано за неполные десять лет.

Когда-то, в молодости, отец был невероятным выдумщиком и шутником, у нас в доме постоянно шла какая-нибудь игра, то он изображал подгулявшего забулдыгу, то карманного воришку, пойманного с поличными, а то царя-батюшку. Эта роль была для него самой предпочтительной. Он и маму – строгую девушку, выпускницу гимназии – пленил своим нравом неиссякаемого заводилы. Сохранилась фотография – на ней папа изображает пьянчугу перед окном редакции газеты «Волгарь – Ударник», куда мама после окончания гимназии только что поступила работать в качестве литературного редактора. У них была любовь с первого взгляда. Потом, когда они, поженившись, колесили по стране в поисках трудоустройства, отец организовал в городе Махачкале Театр рабочей молодежи, где целый год успешно совмещал должности актера, режиссера и автора реприз.

Так что писать для театра было для отца совершенно органичным и любимым занятием. При этом мне очень часто казалось, что в его пьесах или комедиях, как чаще всего Н. Вирта определял их жанр, легко угадываются те самые типажи и интонации из его домашних спектаклей, которыми он всех нас так забавлял и смешил.

Большинство из этих пьес были поставлены в столице, другие шли по провинции. Однако участь этих скороспелых произведений была заранее предрешена, и вскоре они сходили со сцены, не оставив по себе никакого следа.

Все же в некоторых своих драматургических произведениях послевоенного периода отец все еще пытается вырваться из схематичного правдоподобия в изображении реальной действительности, создать что-то более живое и человечное. Такие попытки были сделаны им, когда он взялся за ответственную работу – написать пьесу по сценарию фильма «Сталинградская битва» для постановки в Московском театре драмы, ныне Театр им. Маяковского. Спектакль ставил знаменитый Н. Охлопков, торопясь показать премьеру в юбилейные дни официальных торжеств по случаю 30-й годовщины Октябрьской революции.

Премьера состоялась 15 ноября 1947 года и была горячо принята зрителями и критикой. Спектакль получился ярким и впечатляющим. В нем были заняты известные артисты, такие как Л. Свердлин, Е. Самойлов, А. Ханов, М. Штраух. Декорации, автором которых был крупнейший театральный художник А. Вильямс, создавали тревожный, полыхающе огненный фон для происходящего на сцене. В постановке были задействованы световые эффекты и все последние достижения театральной техники.

Но главное заключалось в другом – память о прошедшей Войне была так еще свежа в душе каждого из тех, кто сидел в переполненном зале, что публика буквально рыдала и плакала и стоя аплодировала актерам, постановщику спектакля, драматургу, художнику.

Судьба снова посылала моему отцу успех, снова овации, поздравления, хвалебные рецензии в газетах и журналах.

Обращать внимание на критику в подобной обстановке, надо полагать, было нелегко, хотя в дружном хоре славословия были различимы отклики и другого рода – предостерегающие писателя от поспешности, от погони за острозлободневными сюжетами, от желания приурочить очередное произведение к юбилею какого-нибудь исторического события и пр.

Так, Всеволод Вишневский, всегда с отеческой заботой относившийся к моему отцу, писал ему по прочтении пьесы:

«Ты с Охлопковым бежишь, торопишься к дате... Николай, гляди на вещи прямо, честно. Писал «Одиночество»: все смело, крупно, прямо... С мыслями: а может, и головы не сносить? А тут скорей к дате... и дело в порядке. Не то, писатель земли русской. Разве написал бы ты все это в романе?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.