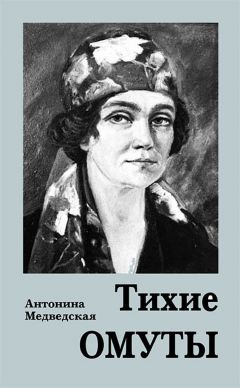

Текст книги "Тихие омуты"

Автор книги: Антонина Медведская

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

2

На седьмой день после нашего похода в «Торгсин» умерли в нашей поселковой больнице Варварина младшенькая Зина и Сашкин напарник Колос, Костя Канарейкин. Гробы им делали мой отец вместе со Степаном Барановым. Работали молча в сараюшке напротив нашего крыльца. Вяло шваркал рубанок, и к ногам отца падали стружки колечками. Отец быстро уставал, часто отдыхал. А Баранов как не в себе: задумывался и каменел, то с досочкой в руках, то с гвоздем…

Мама из Варвариной праздничной юбки – Степанов подарок на день рождения жене – сострочила на стареньком «Зингере» платье и чепчик для покойницы. Девочка лежала в гробу, будто спала, только личико восковое стало и совсем маленькое. В изголовье умершей поставили глиняную миску с незабудками, в центре этого голубого венка горела тоненькая свеча. Варвара, повязав голову черным куском сатина, села на табуретку у ног умершей доченьки. Сидит, смотрит на ее личико, да только видит ли его?

Умерших в больнице хоронили неподалеку от нее на холме. Могилы там копать было бы нетрудно, если бы не слабость от голода: певучий белый песок податлив. Копали Леня с Дыдой напару. Бывало, что и мужики сердобольные помогали. Опустят труп да, сняв шапки, поклонятся со словами: «Отмучился, горемыка…» – и засыплют песочком, точно таким же, из какого стекло варят в заводской круглой печи.

… Зину Баранову и Костю Канарейкина похоронили в одной могиле. Гробы опустили рядом. Засыпали все тем же белым поющим песком. У изголовья могильного холма застыли великанши-сосны. Стоят молча, не шелохнутся.

Совсем черными губами Варвара шепчет:

– Ты, Костя, береги там мою девочку, не давай никому мою доченьку в обиду. Я ее не уберегла. Не смогла, не сумела. А была она, Костик, такая славная егозиночка, такая хохотушка…

Варвара замолчала и не плачет больше, не причитает, должно, все слезы выплакала, все слова выговорила. Руки плетью висят. У свежего холмика стоят, кроме Варвары, ее мужа, дядя Вася, прораб с торфоразработок, мои братья Сашка и Леня, рядом с ними – глухонемой Дыда. С зареванным лицом я наклоняюсь над свежей могилкой и укладываю на белый песок, надежно укрывший от всех человеческих мук и забот Зину и Костика, охапку незабудок.

Бывает так в жизни: прицепится к иному беда и никак от нее не отбиться. Вот так случилось и с Барановыми. Недели через три после похорон поздней ночью постучали к нашим соседям незнакомые люди, а как вошли, так и забрали обоих – и Варвару, и Степана.

– Отец, отец, проснись! – разбудила мама отца. – Что-то у Барановых неладно. Машина подъехала к дому… Да слышь, Варька, забубенная головушка, бушует. И Верка кричит как… Боже мой, Боже мой!

Отец хотел выйти из дома, но мать вцепилась в него мертвой хваткой.

– Чем ты им поможешь? Это же их гепеушники увозят. Боже ж мой, Боже ж мой…

Барановых уводили как преступников. Проходя мимо нашего крыльца, Варька, забубенная головушка, крикнула окаменевшим нам у раскрытого окна:

– Соседи! Прощайте! Мы – враги народа, вот уводят на расправу… Не поминайте лихом. И Верку мою, Верочку, не оставьте на погибель.

Когда машина заурчала и тронулась с места, из осиротевшего дома Барановых выскочила Вера и бросилась вдогонку за отцом и матерью. Я еле догнала девочку, но она все вырывалась и кричала так, что окна поселковых домишек, что поближе, засветились. С трудом я уговорила дочку Барановых вернуться и жить с нами. И ждать: мол, разберутся, отпустят родителей. Ну какие ж они враги народа? Они ни в чем не виноваты…

Но все получилось совсем не так. Через несколько дней после ареста Барановых ранним утром и к нам постучали в дверь и, не дожидаясь разрешения войти, вошли. Их было двое, оба в штатском. Мама застыла перед ними, побелевшая от страха. Видно, подумала: «Барановых забрали, теперь вот наступил наш черед».

Явно радуясь нашему испугу, один из вошедших проговорил:

– Мы за девчонкой Барановых. В детский дом должны ее доставить.

Обретя голос, еле слышно мама попросила:

– Оставьте ее у нас, с моими детьми, уж что будет…

– Не положено! Мы выполняем приказ начальства. Второй из непрошеных гостей пояснил:

– Не забывайте, дети врагов народа того же поля ягодки!

Сообразив, что происходит, Вера Баранова вцепилась в мамину кофту и дико закричала, точно так, как она кричала тогда, когда увозили ее родителей. Но не внемля крику ребенка, двое взрослых мужчин, выполняя приказ начальства, мигом оторвали детские ручонки от маминой одежды.

– Ты что кричишь, дура! Тебе в детдоме будет хорошо, кормить будут, одевать. Там много таких детей, как ты. Вот и будете все вместе, – говорили они.

Теряя силы, мама опустилась на лавку и закрыла глаза, чтоб не видеть, как потащили из нашей кухни худенькую девчушку, зажала ладонями уши, чтобы не слышать, как Вера отчаянно кричала и плакала.

В какой детский дом отправили Веру, узнать не удалось, хотя мой отец и пытался это сделать. Не положено было разглашать государственную тайну, где находятся дети врагов народа.

3

В августе тридцать первого года пришел мне вызов на учебу. Я была зачислена в ФЗО связи. Собрала скудные вещички, уложила их в фанерный чемодан, оклеенный коричневым коленкором. За моей работой молча наблюдали отец с матерью, и у меня разрывалось сердце от жалости к ним, от большой вины перед ними. Они оставались одни. Уехал брат Сашка, завербовавшись в Сибирь в надежде получить там специальность тракториста. Уехал Леня к брату Павлику, кадровому военному, лелея мечту подготовиться и поступить в медицинский техникум. Завтра рано поутру уеду и я…

До городка, куда мы с Варькой Барановой ходили в «Торгсин», я добралась с возчиками стеклянной посуды. Рыжий конь в конце обоза тащил телегу с ящиками, к одному из которых был привязан мой чемоданишко. Я плелась за этой телегой, стараясь не отставать.

Тянется, тянется дорога, знакомая до мельчайших подробностей: все тот же песок, в нем вязнут мои босые ноги, лошадиные копыта и ободы колес телеги. Когда колеса натыкались на причудливые переплетения корней сосен, ящики с посудой подпрыгивали и стаканы, укутанные в солому, звенели.

Возчик, подергивая вожжи, оглядывался.

– Слышь, ка-а-ак звенят… А чего б им, заразам, звенеть, с какой такой радости? – стукнув кулаком по ящику, он неожиданно громко запел:

Стаканчики граненые

Упали со стола,

Упали и разбилися-а-а,

Разбилась жизнь моя…

Но тут же резко возчик оборвал песню, будто подавился ею, и продолжал молча и тяжело шагать, ссутулив костлявые плечи.

Скрипят колеса, шуршит песок и утомительно медленно движется обоз между двух стен соснового леса. Я стараюсь не думать о доме, о покинутых, истощенных голодом стариках – отце с матерью. Пробую представить свою новую жизнь в городе, учебу в ФЗО и будущую профессию монтера-телефониста. С тревогой думаю о сводной сестре Ксюше, у которой придется жить. Ей самой живется трудно, ну, а мне у нее и подавно будет нелегко. Думаю, думаю, но все в голове путается, растворяется, и память снова возвращается к застывшим у крыльца фигурам отца и матери. Господи! Как бессильно были опущены мамины высохшие руки, как тревожно и грустно смотрел мне вслед отец! Прикрою глаза – оба они передо мной. Может, не надо было мне оглядываться, но я оглянулась, смотрела на них и пятилась, а они не уходили, будто окаменели.

– Что, учиться едешь в город? – спрашивает возчик, скуластый, изможденный голодом деревенский парень. Отвечать не хочется, но он настырничает: – Аль не слышишь, шибко задумалась?

– Да слышу, слышу… Пришел вызов на учебу в ФЗО, вот и еду.

– Ну-ну, учись, девка, – оглянулся возчик. – Ученье свет, а неученье – тьма!

Вновь идет, насвистывая, тяжело переставляя ноги.

– А я вот – все! Отучился. Четыре класса – и баста… Но-о-о, двигай, милай, двигай. Батя заставлял работать всю семью с темна до темна. Никому не давал никаких поблажек. Все говорил: «Мы – крестьяне. Наше дело хлеб растить, скот выкармливать. А учебы тебе, сынок, хватит и той, что познал за четыре года. Грамотеев нынче и без тебя развелось, аж страх берет. А ведь и им, грамотеям, надо есть-жевать хлебец с мяском, все то, что нами выращено…». Вот и работали, что каторжные, иной раз кони не выдюживали, а мы держались. Бывало, в страду не успеешь глаз сомкнуть, а уже батя подымает… – Возчик опять замолчал, идет посвистывает. – Вот и был хлебец и нам, и остальным разным грамотеям, а теперь – всем крышка! Полный разор… Дограмотеились, тудыт-растудыт…

Парень оглянулся, передернул плечами и продолжал тяжело шагать рядом с телегой. Молчит. И уже не поется ему про стаканчики граненые, которые разбились вместе с жизнью, не насвистывается. Шагает рядом со скрипучим колесом, думает. Скопилось у человека столько, что распирает его, охота выговориться, поведать то, что наболело, хотя бы и мне, девчонке-пигалице, но все ж – душе живой. Охота, да боязно…

Перед моим отъездом из поселка отец наказывал:

«Ты, дочка, смотри там, веди себя поаккуратней. А еще держи язык за зубами. Запомни, крепко запомни: всех надо бояться, такое время навалилось. За любое слово, что сгоряча сорвется с языка, ответ держать придется. Всех остерегайся, вроде бы тебе человек и друг, и товарищ, а не верь – сексотом может оказаться. На каком сходе поднимают руки – и ты поднимай, все хлопают ладонями – хлопай и ты. А закричат ура – кричи и ты… Погано все это, вроде как круглым болваном становишься, да куда денешься. Будет тебе не раз горько, обидно, тяжко – поплачь где в закутке, чтоб никто не видел, да молчи и не жалуйся…»

– А на наш завод давно устроились? – спрашиваю я возчика больше для того, чтоб он рассказывал что-нибудь. Слушаешь и забываешь про усталость, про все, что мучает. Он отозвался не сразу:

– Но-о-о, милый, двигай! Про завод спрашиваешь? А вот, девка, если б не один человек, не возил бы Гаврила Кулик стеклянную посуду по этой дороге, а был бы Гаврила Кулик там, куда Макар телят не гонял. Пожалел он меня, этот человек, спасибо ему. А было дело так. Приполз я к директору завода в кабинет еле живой, стою перед ним – в глазах темень. «Чего тебе?» – спрашивает. А я чуть выговариваю: «На работу прошусь. Я с конем к вам…». А он мне вопрос: «Откуда конь? И где отец с матерью?» А я ему: «Отрекся я от них, где они теперь, не знаю».

Директор опять с вопросом: «А не брешешь?» Тут меня такая обида захлестнула, такая злость, сорвался я, закричал: «Я не собака, чтоб брехать! Сказал – отрекся, значит – отрекся». И вот тут-то этот самый человек поднялся. Я его сразу и не приметил, сидел он в сторонке на диване, курил, слушал наш разговор. К столу он подошел, подал листок бумаги. «Садись, – говорит, – пиши: «Я, житель деревни Ямы, Гаврила Кулик, официально отрекаюсь от своих родителей, таких-то и таких…» Я все написал, как он велел. Правда, в силу своей грамоты, не больно-то гладко. Взял этот человек мою бумажку, сложил ее и в свой карман засунул, аккурат под самый орден, что на его пиджаке красовался.

– А не жалко было от батьков своих отрекаться? – спросила я возчика и тут же укорила себя: не надо было об этом спрашивать.

Возчик то ли не расслышал мой вопрос, то ли не захотел отвечать и долго шел молча, тяжело давя белый песок подошвами растоптанных яловых сапог. Но потом опять заговорил:

– У нас была пара коней, кобылка Заза и вот этот, Рыжий. А еще в ту проклятую весну принесла Заза жеребешку, Жарком назвали. Ох и конек был бы! Увели со двора и Зазу, и ее сына Жарка. А я в тот момент в лесу с Рыжим прохлаждался, дровишки припасал. И на тебе – прибегает суседский пацаненок. «Так и так, – говорит, – ваших кулачат. Твой батька сказал, чтоб оставался в лесу и в деревню нос не совал. Иди куда подальше в самые буреломы, да коня береги». Вот такой новостью огрел меня парнишка и убег. Остался я в лесу один-одинешенек. Конь мой травой пузо набивал, а я живился ягодами и грибами. Иной раз к чужому полю подъеду да овса надергаю, картох накопаю, испеку. Тем и жил. Отощал, одичал, и главное – страх меня мучил: вот поймают, вот схватят. Сколько раз чудилось: идет на меня облава… Начались осенние холода, не стало на полях ни картох, ни овса, ни ячменя. По ночам дрожал от холода в своем шалаше из елового лапника. На мне – вот такие ж батькины боты да сотлевшая рубаха. А о портках и говорить не приходится: изорвались все. Не стало сил так дальше жить, уж лучше пускай забирают. Сел я на своего Рыжего да и подался на завод…

Какая-то пташка все время сопровождала нашу телегу с конем, перелетала через дорогу. То спрячется, то вновь появляется: то ли от гнезда своего отводит, то ли пророчит что.

– Скорей всего была б мне крышка, если б не этот с орденом. Тогда он директору сказал: «Чего ты парня мурыжишь? Вот она у меня в кармане, официальная бумага, документ. Погляди на него – краше в гроб кладут. Просится на работу, привел коня, оформляй в обоз, пускай трудится на благо рабочего класса. Да немедля выдай карточки ему на хлеб, видишь, ноги у него трясутся».

Вот так я стал рабочей гегемонией.

Возчик вздохнул и вновь затянул свою песню: «Стаканчики граненые упали со стола…»

Оборвав пение, зло стеганул коня по крупу концами вожжей.

– Но-о-о, залетный, шевелись!

Рыжий вздрогнул, натянул постромки, но шагу не прибавил, как шел медленно, так и продолжал идти, и мне казалось, что никакие побои не могли бы заставить этого замордованного коня двигаться быстрее.

«Упали и разбилися-я,

Разбилась жизнь моя-я-я…»

Возчик угрюмо затих, проследив за полетом пташки, и уже молчал до самой станции.

Когда обоз тащился мимо почты, где Варька Баранова отправляла заказное письмо на имя Сталина, вспомнился весь наш горький поход в «Торгсин». Воспоминание болью наполнило сердце: где она, эта горемычная Варька-сиротинушка, Варька-забубенная головушка? Где ее тихий добрый Степа? Куда угнали их малую доченьку Верку? До самой «железки» я не могла унять слезы.

Парень отвязал мой чемодан, снял его с ящика и поставил на землю. Конь мотал головой, избавляясь от назойливых мух.

– Прощевай, девка. Удачи тебе! – Гаврила протянул мне руку, пошаркав ладонью о штанину. – Ты, считай, счастливая: будешь учиться и от родителев тебе не надо отрекаться, страшную бумагу писать… – Он взял вожжи, тряхнул ими. – А только про меня не думай, что я гад какой последний, да ведь им, моим старикам, не помочь, даже если вслед за ними отправиться на Колыму, на погибель верную.

Гаврила погнал коня к складу – длинному деревянному сараю с широко распахнутыми воротами, где уже с первых подвод сгружали ящики с посудой. Обернувшись, он крикнул:

– Может, еще когда и свидимся…

Часть IV

Держись, соломинка, держись…

«… – Если ты будешь толковой и рассудительной, то поймёшь, в чём твоё благо: я могу оставить тебя в городе, и ты будешь работать у меня на АТС. Но… Всё будет зависеть от тебя. Я женат, у меня двое детей, но они остаются в Ленинграде. Навсегда. Я же тебе предлагаю, пока, дружбу, а там посмотрим…»

… Вцепилась железными когтями в телеграфный столб, добралась до его макушки. Внизу собралась толпа.

– Люди! Разойдитесь. Вот вылетят у меня из рук плоскогубцы да кому-нибудь на голову…

– Не тревожься, поймаем твои плоскогубцы, да и тебя, если сорвёшься – не дай Бог!..

1

Сижу на чемодане под тополем, голову приложила к прохладной коре дерева. Как хочется спать. Оказаться бы где-то в чистом поле на охапке пахучего сена, спать, чтобы не видеть этих людей на пожухлой траве, плачущих голодных детей, изможденных женщин, – полуживых мужчин – глав семейств. Все куда-то едут, спасаются. Только где оно это спасение, никто не знает. За что тебе такая мука, такой разор, бедный мой народ? И я с ним, и я хочу спастись, я хочу жить… Жить, жить. Растворяясь, таю. Сон-баламут несет меня в дали далекие. Но что же мучает? Тревога! Распахиваю глаза. Вижу. Стоит столбом придорожным парень года на четыре постарше меня.

Смотрит, изучает.

– Что тебе надо?

– Приметил, спишь. Подумал, проспишь посадку на поезд, решил прервать твой сон. И вообще тебе, этакой богатырше, без моей помощи не залезть в вагон. Покарауль мой заплечный рюкзачок, в нем книги, а я мигом слетаю к тетке, она добрая, только жуть какая бедная. И все же надеюсь, даст пару огурцов соленых и пяток картофелин.

Я проглотила слюну, подтянула заплечник парня к своему чемодану и стала ждать.

Слава Богу, появился через десять минут. Развязывает узелок и на краешек моего чемодана выкладывает две картошины в мундирах, соленый огурчик и… кусочек лепешки, кто знает из чего сотворенный.

– Ешь сейчас, в вагоне нельзя на глазах у голодных. – Ешь без фокусов.

Мне бы ни за что не сесть в вагон. Саша Дмитрович, так он себя назвал, буквально по спинам и головам толпы втянул меня в железную смрадную душегубку.

Какая мучительная ночь. И как же хочется спать. Тошнотворно сосет под ложечкой. Народу в вагоне – не продохнуть. От спертого воздуха страшно разболелась голова. Поспать бы несколько минуток, хотя бы вот так, сидя, закрыть глаза и забыться во сне. Нельзя – чемодан унесут! Перед отъездом отец наказывал: «Смотри в оба, жулья развелось много, друг у друга все крадут…». Я смотрю на снующих по вагону людей – лица желтые, серые, в глазах лихорадочный голодный блеск, и мне кажется, что многие из них так и присматриваются к моему чемодану.

Стучат колеса, ведут нескончаемую перебранку: тах-тах-тах… Тоскливо и одиноко вскрикивает паровозный гудок в ночи, будто взывает о помощи. Сидящий рядом усатый дядька спит и, всхрапывая, наваливается на мое плечо. С трудом удерживаюсь на узеньком сиденье, толкаю дядьку локтем в бок, он вскидывает голову, очумело и незряче глядит перед собой, но через мгновение опять валится на мое плечо и храпит. Господи! Когда же это кончится? Приедем ли мы когда-нибудь?

За окнами забрезжил ленивый рассвет. Густой туман кутает березы и длинные ряды елок вдоль железной дороги, пеленает кустарники, виснет на зарослях чертополоха. Туман, туман… Конец лета. Стынет земля. Скорее бы на воздух из этого смрада! Силы, кажется, совсем на исходе, но тут поезд стал приближаться к месту назначения и вскоре остановился. Пассажиры двинули к выходу.

Выкарабкиваюсь из вагона на перрон. Глубоко вдыхаю свежесть раннего утра. Теперь скорее к сестре, застать бы ее дома, пока не ушла на работу.

Ксюша с мужем Серафимом и сыном Егоркой жила в получасе ходьбы от вокзала в одноэтажном деревянном доме, набитом жильцами, как щель тараканами. Они ютились в двух крохотных комнатушках с печкой-голландкой и двумя окнами: одно смотрело в переулок, второе – во двор. Дорогу я помнила: мне уже приходилось год жить в этом городе. Я с удовольствием узнавала дома, улицы, по которым шла. Все было по-старому, как в мой первый приезд: запыленные окна, деревянные тротуары, люди, спешащие по своим делам. Вспомнилось, как мы, не успев осмотреться после переезда из Бабаедова в поселок Ухлю, получили письмо от Ксюши. Она просила родителей отправить меня к ней, писала: «Тут школа городская, не чета поселковой, и Егорку Тоня поможет нянчить». Родители и отправили меня в город. Ох и запомнилась мне эта городская школа. Ох и дался мне мой племянничек Егорка!

Ксюша еще не ушла на работу, встретила меня на кухне, стоя у примуса. Пахло керосином и копотью.

– Приехала? – спросила она, снимая с огня закипевший чайник. – Ну вот и ладно. Давай вместе попьем чаю – и каждый по делам.

Из комнаты в кухню выбежал Егорка в длинных сатиновых трусах и трикотажной оранжевой майке. Вместо приветствия он мне, своей тете, скорчил рожу и показал язык, а затем стремглав бросился во двор. Я умылась на крыльце под умывальником, и мы сели пить темный морковный чай. Сестра поставила на стол маленькую тарелочку с несколькими румяными черными сухарями, посыпанными солью.

– Угощайся!

Я протянула руку, взяла сухарь и, откусив, отхлебнула из стакана горячей ароматной жидкости. Боже! Какое блаженство! Я старалась как можно подольше подержать сухарь во рту. Но он тоненький, величиной со спичечный коробок. Протянула руку за вторым кусочком. Сестра вздохнула:

– Помнишь, у меня была голубая атласная кофточка с кружевной отделкой, такая нарядная и очень мне шла?

– Помню, – говорю ей, опуская сухарик в стакан с чаем.

– Так вот, вчера эту кофточку соседка Лытчиха на базаре променяла на буханку хлеба. Я хлеб порезала на ломтики, посыпала солью и в духовке высушила. Подумалось, так надольше растянется.

От ее слов стало не по себе: лучше бы я не брала этот второй сухарик…

Сестра засуетилась, собираясь на работу. Она нервничала.

– Когда приду, подробно расскажешь, как там дома, как мама с отцом, а сейчас тороплюсь – не опоздать бы, у нас с этим строго. Придется снова виснуть на подножке трамвая. Проговорив все это скороговоркой, Ксюша убежала, а тут и Егорка вихрем ворвался на кухню, с ходу открыл дверцу буфета, достал прикрытую крышкой от кастрюли тарелку, поставил ее на стол и, удобно устроившись на стуле, приступил к завтраку. На тарелке лежали две крупные картофелины, кусочек селедки и тоненький ломтик хлеба, намазанный повидлом. Племянник деловито налил в стакан морковного чая и взял в одну руку картофелину, в другую – кусочек селедки. У меня болезненно заныло под ложечкой. Егор с аппетитом уничтожал все, что лежало на тарелке.

– Сейчас я спущусь в подвал и сопру тебе пару картофелин у Тетки-Обормотки, – сообщил Егор, допивая чай и хрустя сухарем на всю комнатушку.

– Что ты, что ты, Егор, не смей воровать! – испугалась я.

– Ха-ха! Да она сама все время ворует. Знаешь, где она теперь работает и кем? Поваром в столовой гепеу. Во где едят! Она все домой таскает, говорит, что объедки со столов. Ничего себе объедочки! Куски колбасы, жареной рыбы, маргарин. А хлеб, а пончики с повидлом, и все ненадкусанные… Объедки! Знаешь, она раньше и маме кой-чего приносила на блюдечке, только всякий раз говорила: «Ксюся! Может, ты мне полы помоешь да бельишко простирнешь». Это за объедки. А у мамы совсем нет сил, мама и перестала брать у нее подношения, говорит, чтоб она пропадом провалилась, эта подлая воровка. Мама и так всегда одна моет и убирает на кухне, в сенях, на крыльце, и за этой Теткой-Обормоткой тоже, как за барыней. Отец хотел поговорить с Теткой-Обормоткой, да мама не велит, говорит, что с ней нельзя цапаться, а то… Ну, я пошел, раз не хочешь, чтоб в подвал снырял.

Егор убежал к мальчишкам. А я убрала со стола и прилегла на крохотный клеенчатый диванчик, надеясь уснуть немедленно. Но не тут-то было, полезли в голову разные мысли и ворочались в ней, как каменные жернова, одна другой тяжелее. Что это за ФЗО? Чему там научусь? Где и как буду работать, когда через два года окончу учебу? Неужели надо будет лазить на столбы? Как же хочется есть! Хлеба бы целую буханку да сразу всю и съесть, хоть бы раз наесться вволю. А что бы я могла из своих вещей променять на хлеб? Может, простынку с кружевом, которое связала на берегу Ухли? Помню, как его рассматривала да нахваливала Варька Баранова.

Кружево… Ухля… Варька Баранова… Все это вдруг отодвинулось так далеко, будто и было-то в иной жизни. Проклятый голод! Хочу есть! Ну, а если променять полотенце с бабушкиной вышивкой? Жалко! Да и что за него дадут? Это же не голубая атласная кофточка Ксюши. Полотенце стираное, бученое, золой пахнет, кому оно надобно? Подушку тоже нельзя. Мама, когда ее укладывала в чемодан, говорила: «Береги подушку, это тебе материнская память. Голову прислонишь – маму вспомнишь. А будет так, что и поплачешь в подушечку, тогда сердцу легче станет, она твою боль утишит…».

Об остальном, что в чемодане, и говорить нечего. За книги и тетради хлеба не дадут, да они мне и самой нужны, ведь учиться приехала. Но лежит сверху на подушке бережно уложенный сатиновый костюмишко: по темно-коричневому полю разбросаны яркие желтые одуванчики. Новый! Сама шила: юбчонка, прикрывающая колени, и кофточка, перехваченная узеньким пояском: в талии. Кофточка с отложным воротничком и двумя карманами, а в них – носовой платочек, пять рублей денег, что дал мне отец на «черный день», и бумажка с адресом ФЗО. Но как можно променять единственную, по-настоящему ценную вещь? Ведь я в город приехала. Вот завтра в ФЗО пойду, костюмишко и надену. А еще не забыть бы вымыть свои тенниски, высушить их… Нет у меня ничего, чтоб на хлеб променять, нет и все тут!

В соседнем доме за дощатым забором плакал ребенок. Он устал от плача, но все еще продолжал скулить, как голодный щенок, вышвырнутый за порог. Скорее всего, оставили малыша дома одного. Ему бы уснуть, но он не может, как и я, потому что голодный. Слушаю, как он скулит и плачет, и этот плач разматывает душу, как клубок, и мне неуютно и зябко оттого, что не могу помочь никому: ни себе, ни этому, плачущему от голода, всеми позабытому ребятенку.

Сестра Ксюша сказала, что мое ФЗО – у черта на куличках и туда надо ехать на трамвае, если удастся на него сесть. Пожалуй, я не стану втискиваться в трамвай – пешком дотопаю. Ну и что, если далеко, если даже у черта на куличках. Встану рано и пойду прямо, никуда не сворачивая, все по Советской улице. Идти придется аж до самых новостроек, там и находится ФЗО связи.

Скорее бы наступило это завтра – первый день учебы. Господи! Нет сил слушать, ну что же все скулит и скулит малыш за забором. Уснуть бы и не слышать его плача. Не спится. Припомнились события пятилетней давности. Тогда под окнами тарахтела голубая тележка, ее катил по нашему Малявскому переулку высокий здоровый дядька в белом халате и в белой поварской шапочке. Он громко кричал: «Мо-о-ороже-е-еное-е…», и на его звонкий и веселый голос сбегалась ребятня. Бегала к тележке с мороженым и я, если накануне удавалось насобирать по дворам и помойкам костей и сдать их утильщику, заработав на этом две-три копейки, а уж если повезет, то можно выручить и пятачок. И тогда моему счастью не было предела! С достоинством протягивала я дядьке монетку и получала из его рук зажатый двумя вафельками кругляшок дивного мороженого.

О господи! Было ли это блаженство?

Тихо сейчас в переулке имени Клары Цеткин, бывшем Малявском. Никто не зазывает, не предлагает купить мороженого, починить тазы, ведра, наточить ножи, ножницы. Снова закрываю глаза – в который раз! – в ушах стучат колеса вагона: тах-тах-тах… Плачет ребенок за забором, устало, измученно плачет. Я с трудом забылась в вязком сне, будто медленно погрузилась в трясину.

Меня разбудил Егор. Он стоял передо мной чумазый, взъерошенный, от него пахло дымом, полынью и свалкой.

– Вставай, я принес печеной картошки и квашеной капусты – во, сила! – огорошил он меня. – Не крал-не крал, не смотри так. Пацаны дали. Мы на Яме иногда устраиваем пиры, кто что может, то и приносит. Я сказал, что ко мне тетя приехала, сидит дома, с голодухи доходит. Они спрашивают: «Старая?» «Какая старая, – говорю им, – пацанка!» Они давай хохотать, а потом выделили тебе картошки и капусты.

Случаются же чудеса: на столе лежали штук восемь довольно крупных картофелин с черными обгорелыми боками, еще теплые, и рядом – поллитровая банка квашеной капусты. Как же аппетитно она благоухала. Я проглотила слюну.

– Ешь, не стесняйся. Это Юрка-богач принес. Его папаня работает на базе, Юрка, к нему бегает, сам налопается, нам принесет: папашка у него добрый, жалеет пацанов.

С каким наслаждением я принялась за еду, и когда на столе оставались три картофелины, я вновь обрела слух, вновь услышала, как плачет-скулит за забором ребенок…

– Егорка! А чей это малыш целый день плачет и плачет? От голода?

– А ты как думала? Ясно – от голода. Ты бы посмотрела на эту Динку. Мать у нее, зараза придурошная, привяжет пацанку на крыльце веревкой, а сама на целый день исчезнет.

– Куда исчезнет?

– Мертвецов хоронит. Бездомных. Всяких. От голодухи умерших.

– Егорка! Сходим к этой пацанке. К ней как попасть? С улицы?

– Накой! Доску в заборе в сторону – и дуй!

Я прихватила картофелину, завернула в бумажку щепотку капусты. Егор отвел в сторону доску, и мы пролезли во двор.

То, что увидела, трудно забыть, невозможно описать. На крыльце, на грязной промокшей тряпке сидела девочка лет двух. Была она такая худенькая, что не верилось, как она еще может жить, как у нее хватает сил плакать. Увидев нас, Дина затихла. Всю ее облепили мухи, они вились над нею роем, садились на лицо, лезли в полуоткрытый рот. Я опустилась на колени, отвязала веревку, опутавшую малышку, подняла ее на ноги и хотела уже было взять на руки, как заметила, что вся она измазана калом, кожица на ягодичках огненно-красная, даже кровоточит. Боже ты мой, как же терпит такую боль это бедное дитя?

– Егорушка, миленький, принеси побольше воды, какая потеплее, да хоть немножко мыла. Я вымою ее, видишь, что делается.

– Тьфу, паскуда!

– Да не виновата она… Неси воду!

Егор убежал, а я листком подорожника вытерла Динин рот и, разломав картофелину, стала отщипывать небольшие кусочки белой рассыпчатой мякоти и подносить их к ее губам. Она с жадностью проглатывала картошку и не спускала глаз с моей руки и быстро убывающей картофелины: не исчезла бы!

Егор притащил воды в жестяном ведре, прихватил и эмалированную кружку. Протянул мне желтый обмылок. Я сняла с Дины заскорузлое, дурно пахнущее платье и стала мыть девочку: лицо, уши, намылила голову и смыла. И Дина не плакала, не протестовала, когда я намыливала ее худенькое тельце, только вздрагивала и ежилась. И вот она уже чистая стоит у крыльца на траве-мураве, ее освещает солнце, но девочке холодно, она посинела и дрожит.

– Прихвати ее платье, я выстираю и высушу…

Егор брезгливо поднял Динино платье двумя пальцами и подальше отставил руку, схватил ведро с заброшенной в него кружкой и побежал. Я взяла девочку на руки, прижала к себе и тоже пошла за Егором.

В кухне сняла с вешалки чей-то старый порванный халат, закутала в него малышку, скормила ей еще одну картофелину и напоила остывшим морковным чаем.

– Смазать бы ей разъеденную кожицу, – сказала я.

– А чем? – спросил Егор.

– Хорошо бы каким-нибудь жиром.

– А рыбьим можно?

– Это то, что надо. А есть он у вас?

– Есть, мама мне достала, только я его не могу пить, рвет от него.

Егор отыскал пузырек рыбьего жира. Я смазала Динины ссадины и болячки. Дина тут же уснула. Егор смотрел на спящую девочку и морщил лоб, обдумывая что-то важное, а когда мысль созрела, выпалил:

– Давай, как стемнеет, подкинем Дину в детскую больницу. Там детей кормят. А то ведь у этой придурошной мамашки девчонка так и умрет на крыльце…

Пока мы с Егором судили да рядили, как быть с Диной, как ей помочь, хлопнула доска в заборе и объявилась «придурошная мамашка», вошла в комнату и стала у дверей, прислонясь плечом к косяку.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?