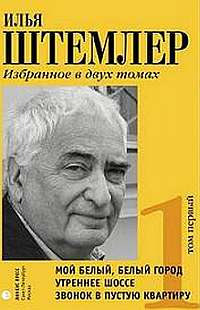

Текст книги "Звонок в пустую квартиру"

Автор книги: Илья Штемлер

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)

Вспоминаю забавный эпизод, рассказанный мне поэтом и моряком П., чью поэтическую одаренность Виктор Викторович весьма ценил, хотя ставил под сомнение его морскую компетентность. «Дело было летом, – рассказывал П., – на съемках фильма по сценарию Конецкого: то ли «Путь к причалу», то ли «Тридцать три», то ли «Полосатый рейс», не помню. Жили мы бивуачно. Конецкий, как всегда, был облеплен поклонницами. Однажды ночью я просыпаюсь от шума за тонкой перегородкой нашей комнаты. О ужас! Неужели разъяренные поклонницы решили прикончить нашего писателя?! И тут я слышу страстные, торопливые женские вопли: «Люби меня! Люби меня! Лю-у-уби меня-а-а!!!» И в ответ не менее страстный, но в то же время деловой голос Конецкого с характерной его шепелявостью: «А я что делаю?! А я что делаю?!»…

Конечно, за огласку этой интимной подробности В. К. может отвесить мне оплеуху или подать в суд за моральный ущерб. Прости меня, дружище! Уж больно забавен эпизод, а ради красного словца, как известно, не пожалеешь и отца. К тому же мне хотелось написать несколько строк в твоем ключе… Надеюсь, ты не захлопнешь перед моим носом дверь своей квартиры, стены которой украшены чудными натюрмортами и пейзажами, написанными художником… Виктором Конецким. И твоя жена-умница Татьяна, да и кот Муркиз, не попрекнут меня забавной деталью давно минувшей молодости…

Итак, приняв на вооружение историю В. К., связанную на этот раз с бесчинством ленинградской цензуры, я подъехал к серому зданию в Китайском проезде.

В таком боевом настроении я переступил порог кабинета Солодина. Среднего роста, полнеющий, в дивно белой сорочке, украшенной подтяжками, Солодин оглядел меня серо-голубыми глазами и пригладил редкую седеющую шевелюру.

– Что вы вдруг о Конецком? – прервал он мою речь. – Говорите о своих делах.

Я смутился.

– А что мои дела? Вам они известнее, чем мне…

– В том-то и дело, – кивнул Солодин. – Я подписал ваш роман. Он пойдет, как и намечалось, в девятом номере. Собственно, из-за него я и приехал на работу… Мог бы и по телефону вас оповестить, но хотел познакомиться. Я с интересом прочел «Утреннее шоссе». И жена прочла. Спасибо.

– И мне… благодарить жену вашу? – Я пытался справиться со спазмами, что так некстати перехватили горло.

– Нет, Беляева. Он попросил меня. Сказал, что дело неотложное. Что хоть и принято решение, но появились нюансы: рукопись прислана не полностью, без послесловия и каких-то купюр… Я уже всыпал за это вашему Маркову, перестарался служака… Надеюсь, что сотрудники все же получат свою премию…

– Надеюсь, что получат, – благодушно произнес я. – Честно говоря, мне как-то неловко тут сидеть, – добавил я с простодушной хитрецой.

– Не смущайтесь. Писатели здесь частые гости. Цензура – дело тонкое. В этом кресле сиживали и покойный Федя Абрамов, и Айтматов, и Гранин с Адамовичем, много было разговоров по их «Блокадной книге», и Василь Быков. Кто только не приходил сюда, впору основать мемориальный музей…

Вернулся в Ленинград в настроении и с хорошими вестями. Но не стал добрым вестником – меня перегнала телеграмма: «Враг повержен. Номер подписан романом Ильи». Отправил ее Корнеев. Заместитель главного редактора журнала был специально послан в Москву для пробивания квартальной премии.

Полагаясь на свою удачливость, я вместе с курьером Наташей самолично отвез рукопись в типографию…

Первым отозвался на публикацию «Утреннего шоссе» композитор Никита Богословский. В письме, на именном бланке. С одобрением, поздравлением и предложением написать… об ипподроме, где черт знает что творится, сплошное жулье.

А мною завладела былая задумка – написать несколько книг, объединенных общим жанром, который я назвал «Городской деловой роман».

Однажды я вычитал объявление: на летний период приглашаются желающие поработать проводниками пассажирского поезда. Надо лишь прослушать краткий инструктаж…

В указанный час я пришел в вагонный участок Октябрьской железной дороги – ВЧ-8, что раскинул свои стальные угодья у Обводного канала. Какая удача – без всяких ходатайств и рекомендаций нужны проводники поезда! Лето. Время большой прогулки. С севера люди едут на юг, к морю. С юга – на север, к комарам… Инструктаж недолгий, в результате которого я научился отличать колеса вагона от двери, оформлять прием-сдачу постельного белья, познал систему комплектования вагона, как обращаться с силовым щитком, кипятильником и прочую премудрость. Мои коллеги – врачи, педагоги, инженеры – люди пустяковых для жизни профессий – использовали свой служебный отпуск, чтобы сколотить капиталец в помощь к нищенской своей зарплате, чтобы перезимовать до следующей навигации…

Прослушав инструктаж и пройдя собеседование, я на старом студенческом кителе геолога сменил пуговицы, купил форменную фуражку в дорожном магазине у Балтийского вокзала – приобрел вид заправского проводника – и получил новую отметину в свою пеструю трудовую книжку.

В результате дружеских переговоров с начальством вагонного участка на территории уютного ресторанчика у Пяти углов я получил самый развеселый в стране вагон «Ленинград – Баку», в составе кисловодского поезда… Первейшая задача перед уходом в рейс – принять вернувшийся «с оборота» вагон. Проверить состояние пола, а то иной раз сквозь дыру проглядывало полотно дороги, пересчитать всю наличность: стаканы, занавески, стекла.

Все это надо было не столько принять от сменяемого проводника, сколько откричать. Тот, бедолага, норовил поскорее сдать вагон и отправиться домой, ведь шестеро суток был в пути – туда и обратно…

В первый рейс я отправился практикантом, моими наставниками была супружеская чета – Коля и Нина. Коля, поддатый, почти весь рейс проспал на антресольной полке. Нина – скуластая, плечистая, задастая – держала весь вагон в строгости…

И запестрели мои дорожные «университеты»: начальник поезда, коллеги-проводники, ревизоры, ремонтники, спекулянты, безбилетники, милиция… Да и Нина не таилась, широко делилась опытом. И как пустить в дело уже использованное белье, и как чай довести до золотого оплыва с помощью соды, и как прятать «зайца» при контроле, и как одной спичкой разжечь титан, и как перекрыть один из туалетов, загрузив туда ящики с помидорами, а поверх уложить какого-нибудь «зайчонка»… Наука мудреная, не для слабаков.

Записная книжка пухла, вызывая подозрение Нины. Сказал, что стихи пишу от скуки. Зауважала Нина. Стала поглядывать мартовской кошкой – крепко спит Коляня, чача, считай, покрепче водки. Мне рисковать не хотелось – спит-то он спит, а вдруг проснется? И окажусь я, как Анна Каренина, под колесами поезда. Тем более из-за Нины, один трубный голос которой мог опустить любой шлагбаум.

…После трехсуточного перестука колес вагон прибыл в Баку. И я отправился к маме повидаться как есть, в форме проводника. Это был неуклюжий визит, последствия которого моя мама расхлебывала довольно долго. Весь дом, вся улица, весь район знал, что у Ривы сын – писатель, как Лев Толстой. И вдруг является этот сын. И соседи видят, что никакой он не писатель, а проводник поезда. Как Сурен из пятой квартиры, известный спекулянт. Возит в Харьков селедку и помидоры, а из Харькова – посуду и платки, которые его жена, горбоносая Джульетта, продает соседям. «Лучше бы я пошла по рельсам навстречу поезду», – вздыхает посрамленная мама, выгребая из старенького холодильника «Саратов» все, чем могла угостить сына.

Память о маме полна теплых, трогательно-наивных историй. Еще в Херсоне юной девушкой, влюбившись в какого-то мальчика, что прилежно сиживал в херсонской библиотеке за соседним столом, она переписала письмо Татьяны «Я вам пишу, чего же боле…» – все, до конца, и подписала: Рива.

Эта история меня трогает до слез своей провинциальной чистотой.

С годами сокращается разрыв в возрасте между мной и ею, словно мама остановилась за поворотом и поджидает меня. Так оно и есть. С годами, все более проникая в ее образ жизни, объясняю ее поступки без былых усмешек и смущения. Время уравнивает, в этом великая справедливость.

…Эта забавная история произошла вскоре после публикации романа «Универмаг», в очередной приезд мамы в Ленинград. Она тогда тяжко болела, но крепилась, стараясь не быть в тягость близким. Способ был ею выбран простой – молчание. Для окружающих приемлемый, для нее, говоруньи, – мучительный.

Летом я нередко отправлялся к Петропавловской крепости купаться. Так, однажды, усадив маму рядышком, поехал знакомым маршрутом, через весь город. Посреди Троицкого моста через Неву мама прервала молчание: «Ты мне скажи: метро от нашего дома подходит к Неве? И под Невой переходит на тот берег?» Я кивнул: истинная правда. «Под самым дном такой широкой реки?» – осененно поражалась мама. Я вновь кивком подтвердил истинность ее суждения. Мама притихла, обдумывая эту невероятную новость, потом вздохнула и заключила строго: «Так вы должны советской власти задницу целовать за это! А вы все ее ругаете…» Надлежащим образом оценив ее рекомендацию, я едва не стукнул идущий впереди автомобиль.

Приехали. Выбрав удобное место у стены крепости, я разделся, поручив маме охрану моих штанов и рубашки и попросив ее настоятельно не устраивать на пляже пресс-конференцию, пока я буду купаться. Заручившись твердым обещанием мамы хранить в тайне имя владельца штанов и рубашки, я полез в воду.

Резвясь в прохладной воде, примечаю, что вокруг мамы начинается «оживляж». Все ясно – мама верна себе: собрала зевак и хвастает своим сыном. Сколько же мне сидеть в воде, не пароход, поди, надо выходить… Отдыхающие в радиусе нескольких метров поглядывали на меня с любопытством, а некоторые осмелели, принесли какие-то открытки, клочки бумаги, свои фотографии для автографа. Один даже протянул рубль, чтобы я расписался, сказал, что будет хранить вечно… Смиренно исполнив просьбы и дождавшись «попутного ветра», я, весь на нервах, высказал маме свою претензию.

– Ничего подобного! Я сидела, как камень, – возмутилась мама. – Когда ты пошел в воду, я лишь сказала вслед: «Илья!» А все вокруг закричали, как сумасшедшие: «Штемлер?!» Спроси у людей.

Возвращался я домой, обессилев от смеха. Бензин был на исходе, и я начал беспокоиться, что его не хватит.

– Что же делать? – взволнованно спросила мама.

– Будем стоять, – ответил я жестко, мстя ей за непослушание на пляже.

Мама виновато примолкла и после некоторого раздумья проговорила:

– Ты можешь ехать не так быстро? Может, доедем?

Я отрицательно качнул головой – автомобиль не обманешь. Но маме очень хотелось нам помочь – мне и автомобилю.

– Ну, а если… задним ходом? – тихонечко спросила она, не совсем уверенная в своем совете.

Как мне подчас не хватает ее прекраснодушного обмана, ее наивного, а чаще – мудрого совета, ее теплоты, ее запаха…

Жизнь мамы целиком была отдана нам – мне и сестре Софочке. Традиция, заложенная бабушкой Маней? Или женский инстинкт? Думаю, и то и другое густым замесом. Жертвенность ее не имела границ и в большом, и в малом. Помню ее сизые, вспухшие от холода руки, вылавливающие селедку из рассола, – во время войны приходилось торговать на рынке, «ловить живую копейку». Помню ее глаза, когда мы с сестрой болели – не часто, но случалось. Не задумываясь, она съехала с удобной, просторной, обжитой квартиры в центре города в невзрачную однокомнатную «хрущевку», с тем чтобы у сестры после замужества была приличная жилплощадь… Господи, да мало ли скопилось за ее жизнь таких тихих подвигов?! Мы с сестрой принимали все как должное, не задумываясь. Я, будучи сейчас отцом взрослой дочери и тоже вроде не безразличный к ее судьбе, не уверен, что мог бы так раствориться. Я-то не уехал с дочерью в эмиграцию, отпустил ее, пусть с мужем, но совсем еще юную и с юным мужем. Делая все, чтобы облегчить ее положение в то сложное время круговерти страха, я не поступился своими заботами ради дочери, остался здесь.

Чем судьба благодарит родителей за их жертвенность? Тем, что они уходят из этой жизни на руках искренне скорбящих детей – высшая божья отметина. У меня так не получится – тоже божья отметина…

Тоска ожидания излечивалась – работа по сбору материала для будущего романа «Поезд» продолжалась.

Дела на Октябрьской железной дороге шли из рук вон плохо. Вот-вот грозили замереть грузовые перевозки, а там недалеко и до пассажирских.

И тут на должность начальника дороги приглашают Геннадия Матвеевича Фадеева. Приехал он в Ленинград из Красноярска сиротой – семья осталась дома, поселился в гостинице. Мы созвонились, встретились. С первого знакомства Фадеев покорил меня. По-сибирски душевный, широкий человек, голубоглазый, седоголовый. Стратегически мыслящий, волевой руководитель. Досконально зная тонкости работы и башмачника на «горке», и диспетчера, и машиниста электровоза, вникал в нужды и начальников среднего звена, и стрелочников на глухих полустанках. А ведь многие рукава дороги, капиллярами несущие ток основным ходам, покоятся на питерской земле еще с царских времен без замены! Инспектируя эти «заброшенные» рукава дороги в своем поезде-мотрисе, Фадеев демонстрировал «мастер-класс» начальства: не перекладывал решений на плечи помощников, решал сам и, судя по лицам профессионалов, решал верно…

И дорога ожила, вышла из коллапса. За короткий срок стала лучшей в стране, опровергая расхожее мнение, что личность мало что значит.

Шутя я предрекал Фадееву портфель министра. И он стал министром путей сообщения России и был им… пока не сняли. За что? За то, что не поддержал проект скоростной дороги Петербург – Москва. Он считал, что шести ниток, соединяющих две столицы, достаточно. А тратить колоссальные деньги в экономически больной стране в угоду монополиям – безумие. Его и сняли под давлением лоббистов монополий. Жаль!

– Ты не задумывался, почему грузины так плохо говорят по-русски? – шепчет мне на ухо мой приятель, прекрасный грузинский писатель Гурам Панджакидзе.

Мы сидим неподалеку от сцены и слушаем выступление армянского писателя. Хорошую, даже изящную русскую речь, без малейшего акцента. И сам писатель – стройный, рыжеголовый молодой человек– стоит на трибуне, словно стебель с гвоздикой в кувшине. Он говорит о нерушимой дружбе литератур народов великой страны. Позади оратора расположились известные писатели и деятели культуры вперемежку с партийными руководителями Азербайджана – идет Декада советской культуры в Баку. В центре президиума сурово хмурит лоб вождь коммунистов Азербайджана Гейдар Алиев.

– Язык– это самый точный показатель духовной независимости слуг от хозяев, – продолжает нашептывать мне Гурам. – Поэтому грузины так плохо говорят по-русски.

Алиев хищно скосил взгляд в нашу сторону. От этого режущего взгляда мне стало не по себе, я локтем толкнул Гурама, мол, угомонись, потом поговорим, неудобно. Гурам с шумом подтянул ноги, поднялся и вышел из зала под чекистским взглядом вождя…

Об Алиеве я слыхал еще в своей бакинской давней жизни. Бывший генерал КГБ Азербайджана, потом партийный лидер, волевой, суровый, мстительный и умный – настоящий классический тип предводителя былых времен. И когда много лет спустя Владимир Васильевич Карпов, главный редактор журнала «Новый мир», сказал, что приглашен на идеологическое совещание в ЦК, которое проводит Гейдар Алиев, курирующий… железную дорогу, я подумал, что Герой Советского Союза Карпов должен надеть свою боевую звезду.

…Мы с редактором Игорем Бехтеревым припозднились в его кабинете над редактурой романа «Поезд», когда вернулся расстроенный Карпов.

– Все по домам! – мрачно обронил он. – «Поезд» не пойдет.

Совещание у Алиева вылилось в сообщение руководителям журналов и издательств о положении на транспорте (!) как одном из звеньев общего настроения населения.

Люди недовольны тем, что происходит в стране. Недовольны пустыми полками магазинов, даже по талонам нет самого необходимого, тем, что поезда ходят с суточным опозданием, в вагонах грязь, холод, жулье, воровство. Народ на власть плюет. Милиция от рук отбилась, прячется от жуликов. Словом, дела плохие… А тут еще и некоторые литературные произведения, как керосин на головешки. Соображать надо, товарищи, недаром же вас держат в издательствах и журналах. В конце совещания Алиев привел ряд примеров по журналам «Октябрь», «Дружба народов», «Наука и жизнь». И «Новый мир» не обошел. Сказал, что готовится к печати роман «Поезд», в котором автор смакует те отдельные недостатки, которые есть еще на железной дороге. Сейчас не время подобным произведениям…

– Главлит донес, – заключил Бехтерев. – Откуда ему знать наш портфель? Главлит и стукнул.

– Но… интересно, – промямлил я. – Роман – художественное произведение. О судьбах, о любви, о жизни вообще… Ну, действие разворачивается в поезде. При чем тут…

– Оставь, – прервал Карпов. – Дураков нет… Словом, так: роман придержим, пусть полежит. Там посмотрим, время подскажет.

…«Поезд» напечатали в «Новом мире» в конце восемьдесят шестого года, словно подсадили в последний вагон. Напечатали под заслоном айтматовской «Плахи» в одних и тех же номерах. Лауреат всех премий Чингиз Айтматов как бы принял удар на себя, дал мне проскочить «огородами», как заметил какой-то критик, обращая внимание читателя именно на роман «Поезд»… ругая его.

В канун шестидесятилетия приказом министра путей сообщения Фадеева Г. М. мне вручили знак «Почетный железнодорожник» за «многолетнюю пропаганду славных традиций российских железных дорог». Во как! Веяния перестройки сказывались на стилистике казенного приказа… Знак давал право бесплатного, раз в год, проезда по великой железнодорожной державе. Но когда я попытался осуществить это право, получил по носу. Дает право, но не всем. Почему, я не стал разбираться…

Книжная ярмарка в Иерусалиме – одна из самых престижных в мире. У павильона Швейцарии я замер, испытывая некоторое замешательство и слабость в ногах. На стенде крупной издательской фирмы «Диогенос» я узрел… свой роман «Поезд» с непривычным названием «Дер Цуг». Вот так номер!.. Конечно, я лукавлю. Встреча на иерусалимской книжной ярмарке была не случайной, я знал, что швейцарское издательство «Диогенос» готовит перевод романа, потому что еще в декабре 1989 года побывал в Цюрихе по приглашению господина Даниэля Келя, директора издательства. Именно в Цюрихе, в маленьком отеле «Киндли», поздней ночью, лежа на хитрой кровати, что могла принимать форму, наиболее удобную для отдыха человека, я с величайшей горечью услышал, что все телевизионные станции Европы передают скорбную весть, постигшую человечество, – сообщение о кончине Андрея Дмитриевича Сахарова. Не берусь определить степень влияния других личностей на ход истории двадцатого века, но для меня роль Андрея Дмитриевича несоизмерима ни с кем, даже с таким утесом, как Солженицын…

Солженицыну нечего было терять, он поднимался с колен, от гулаговских нар и параши. Сахаров же отказался от самого элитарного и привилегированного образа жизни, раздвинул прутья золотой клетки. А это куда труднее. Солженицын мстил хоть и справедливо, но мстил за себя, за других. Сахаров – защищал. Других, не себя. Солженицын уехал за океан – не по своей воле, но уехал. Сахаров оставался в России…

И сейчас, смотря уплывающим взором на телеэкран, я вспоминал один из моментов жизни Сахарова. Когда он стоял на депутатской трибуне в Кремле и в который раз пытался донести до глухой, злобной, не понимавшей ни черта, ничтожной массы новой власти выстраданную правду. Я видел по тупому и хитрому выражению лиц сахаровских проклинателей, что они его не слышат, не хотят слышать. Они просчитывают в своих скудодумных мозгах, какие последствия для их личного благополучия могут принести выступления этого человека. И даже сам мой кумир тех лет Михаил Горбачев не удержался и поплыл по течению, прогоняя Андрея Дмитриевича с трибуны под улюлюканье ничтожеств. Как мне было стыдно тогда, как я себя презирал за то, что не уехал из этой страны рабов. Я сидел, задыхаясь, перед телевизором в пустой ленинградской квартире, и слезы боли за Андрея Дмитриевича текли по моим щекам, как и сейчас в тихом номере цюрихской гостиницы «Киндли»…

А поутру, разбитый скорбью минувшей ночи, я встретился с директором издательства Даниэлем Келем.

– Вы не забыли: сегодня в три встреча с Дюрренматтом? – проговорил Даниэль, заранее радуясь моему восторгу.

— О! – Я признательно прижал руки к груди. – Я не осмеливался вам напомнить.

Между нами говоря, до недавнего времени я вообще полагал, что Дюрренматт – это из литературы прошлого. Мне казалось, что Мастер покинул бренный мир много лет назад. Он и еще Макс Фриш… Легенда! При разговоре с Даниэлем в памяти возникла стародавняя афиша Ленинградского театра комедии с акимовским спектаклем «Физики». Я едва тогда удержался, чтобы не ляпнуть: «Как?! Он жив?» Чем наверняка бы обидел славного Даниэля, который считался личным другом мэтра и выпустил в своем издательстве альбом рисунков, сделанных рукой Дюрренматта. Солидный, просторный альбом. Резкие, обнаженные изображения каких-то полулюдей в бреду затуманенного разума…

– Вам крепко повезло, – продолжал Даниэль. – Господин Дюрренматт приехал в Цюрих из своего укромного городка встретить жену. И я попросил его повидаться с вами.

…Отель «Европа», в котором остановился Дюрренматт, затерялся на опрятной Дуфурштрассе, неподалеку от оперы. Смуглый привратник в униформе с золочеными галунами, напоминающий шоколадный батончик в голубой упаковке, провел меня в бар. Почему-то отель «Европа» был весьма неравнодушен к Азии: фарфоровые слоны, бронзовые индусские танцовщицы, буддийские символы… За узорным стеклом перегородки, у овального столика сидел Дюрренматт. Не пряча выражения скуки, мэтр стал подниматься мне навстречу, выпрямляя фигуру. Не торопясь, долго. И когда наконец выпрямился, то оказался высоким, большим, рыхлым. Мягкое лицо без излишней растительности, которое нередко называют «бабьим», защищали элегантные очки. Дряблый подбородок уходил в расстегнутый ворот полосатой сорочки, покрытой вельветовым пиджаком кофейного цвета… Мы расселись, подшучивая с помощью переводчика над неловкостью первого знакомства.

Дюрренматт нервно водил пухлым белым пальцем по кромке чашки – он тревожился за жену: рейс, которым она возвращалась откуда-то из Африки, задерживался, а тут кругом смутьяны-террористы. Я же расценивал некоторую суховатость мэтра за счет скромности своего литературного имени в глазах классика. Кстати, касаясь этой темы: меня изумляет равнодушие многих на Западе ко всему тому, что идет с Востока. Из современников обычно выплывают имена Симонова, Эренбурга и Солженицына. Или вдруг неожиданные личности, о которых ни я, ни мои знакомые никогда не слышали. Что это? Снобизм эстетов, комплекс патрициев? Или элементарное невежество? Мыто знаем многих из них, куда менее одаренных, чем те, кто составляет наши прославленные имена. Или у нас, в отличие от комплекса патрициев, комплекс плебеев? Ответ напрашивается один: им неинтересно то, что происходит у нас, в то время как нам интересно то, что происходит у них. Годами мы раздувались в своем спесивом самолюбовании, а в итоге они протягивают нам руку помощи. А может, настоящего искусства и литературы не бывает у экономически отсталого народа? На голодный желудок можно создать обозленную политизированную эстетику, суженную до сиюминутных проблем, эстетику, ждущую политических перемен как залога экономического преобразования. Тогда как же быть, скажем, с Достоевским?

И мы об этом говорили в тот декабрьский день в кафе отеля «Европа». Тема меня тревожила. Я сторонник литературы обнаженного драматизма, в основе которой лежит неустроенная жизнь, полная противоречий и злого бунта. А умозрительная «полусонная» эстетика, уходящая в глубину человеческого подсознания, расплывчатая драматургия, вялый сюжет, построенный на искусственных коллизиях, меня не захватывают. В таком случае как же быть, скажем, с романами Кафки или Джойса, принятыми не только элитарной читательской средой? Дюрренматт оживился. Тема его захватила. И мы довольно увлеченно ее тормошили, спотыкаясь о переводчика…

Приблизился портье и что-то учтиво произнес на ухо моему собеседнику. Дюрренматт повеселел. Добрая весть из аэропорта о прилете жены мэтра оказалась моей союзницей, мэтр решил поведать о своем детстве. Он родился в семье протестантского пастора, в патриархальной швейцарской деревне. Ни один сельский праздник не проходил без участия отца писателя.

– И между прочим, что мне и удавалось в пьесах, так это изображение массовых сцен, – с удовольствием проговорил Дюрренматт.

– Кроме массовых сцен вам еще кое-что неплохо удавалось, – неуклюже польстил я.

– Может быть, – согласился мэтр. – Хотя, знаете, первую свою премию я получил за…

– Живопись, – вставил я, вспомнив альбом с рисунками.

– Верно. – Мэтр подозрительно посмотрел на меня и засмеялся. – Да, первую свою премию я получил на конкурсе детских рисунков, мне вручили часы. А председатель жюри, пораженный моей самоуверенностью, предрек мне судьбу полковника. Но он ошибся. В швейцарской армии я не поднялся выше рядового, а в жизни – выше писателя. Я писал аккуратно по три страницы в день. Детективные романы, новеллы, радиопьесы. Меня подгоняло честолюбие молодости. Страсть к писательству сделалась единственным смыслом жизни, Особенности поведения человека, что проявились на войне, настолько ужасали мое сознание, что природу их я стал искать в какой-то метафизической субстанции. Этому поиску больше всего отвечал динамизм драматургического жанра. Но больше я пьес не пишу. Драматургия, как и поэзия, требует большого энергетического запаса, а я, как вы видите, мешок с разными хворями…

– Тем не менее вы с таким юношеским нетерпением ждете приезда жены, – не удержался я.

Дюрренматт расхохотался. Дерзость пришлась ему по душе. Я заметил, что дерзость обычно вызывает если не уважение, то, во всяком случае, любопытство. И нередко этим пользовался…

— Меня все больше и больше поражает стихия человеческого безрассудства, – продолжал мэтр. – Весь мир находится во вражде. Может быть, в этом есть свой зловещий смысл, не знаю. Возможно, эволюция человечества есть копия органической эволюции – от рождения к смерти. И вражда эта не что иное, как своеобразная раковая опухоль… Мне очень интересно все, что происходит в России. Возможно, именно оттуда начнут расползаться метастазы всеобщей гибели. Или, наоборот, всеобщее благоденствие как отступление от болезни. Но Россия сейчас главная топка, которая определяет температуру мирового организма. Это очень хорошо, что мы с вами встретились, вы что-нибудь мне расскажете…

И я, по мере разумения, старался рассказать о том, что происходит сейчас в моей стране. Понимая, что общий обзор будет долог и поэтому расплывчат, я решил описать обычный день, скажем, ну… проводника поезда. И не ошибся. Жизнь страны, вмещенная в сарай на колесах, называемый вагон дальнего следования «Ленинград – Баку», со всеми своими проблемами – социальными, национальными, экономическими, политическими, – явилась моделью жизни всего государства. Мой ветхий вагон громыхал на стыках изношенных рельсов с тяжелейшим грузом проблем: от Нагорного Карабаха, через пустые полки магазинов, падение нравов и рост преступности, политическую нестабильность и коррупцию к полному развалу страны, занимающей шестую часть суши…

– Вы, вероятно, увлекаетесь драматургией. – Мэтр подбодрил меня. – Ваш прием с вагоном очень… драматургичен. Я долго молился драматургии. Концентрация во времени, острейшие житейские ситуации создают критическую массу. Возьмите судьбу вашего президента Горбачева! Чем не драматическая судьба? При той огромнейшей власти, что он получил, броситься в омут реформации! Такой сложной и непредсказуемой. Почему? Жажда славы просветителя, этой самой упоительной славы? Или – что более всего вероятно – человеческий порыв, совестливость, «воскрешение души»? У многих это погребено, завалено мусором эгоизма, честолюбия, а у некоторых…

Я помалкивал, хоть и не совсем был согласен с мэтром в анализе поступков Горбачева.

– Взять заговор против Гитлера, – продолжал мэтр. – Кто его совершил? Люди, пользующиеся особыми благами системы. Но в них воскресла душа. В литературе нет более благородной темы, чем исследование подобного поступка. Потому как негативные проявления человеческой натуры лежат на поверхности, они более эффектны для показа. Неспроста отрицательные герои получаются ярче, живописнее. Люди охотнее читают криминальную хронику, нежели историю какого-нибудь благодеяния, – в человеке побеждает сатана, животный инстинкт. У меня есть пьеса «Ромул Великий». Это комедия… Так вот, у императора Ромула единственная страсть – куры. Он ненавидит свою империю. Все его поступки направлены на ее разрушение. Преступную империю, стоящую на курином помете, надо разрушить… Две вещи правят человеческими поступками: честолюбие и здравый смысл, все решает их соотношение. Только кажется, что император повелевает империей. На самом деле все наоборот – империя направляет императора, если император умен…

Дюрренматт умолк, глядя поверх меня. Я обернулся. В дверях стояла миловидная женщина. Джинсы, заправленные в дорожные сапоги, подчеркивали ее моложавость. А лицо, загорелое, чуть скуластое, обрамленное короткой дерзкой стрижкой, мягко улыбалось.

– Шарлотта?! – проговорил Дюрренматт, поднимаясь с кресла. Я видел, как густеют его голубые глаза, как порозовела бледная кожа лица. И весь облик, тяжелый, неуклюжий, преобразился, словно время вдруг начало необъяснимый обратный бег.

Спустя год после нашей встречи старый Мастер скончался. Занятая проблемами страны, наша пресса почти не отметила этот скорбный факт. Проживи Дюрренматт еще несколько лет, он многое бы узнал о стране, судьба которой его беспокоила. Он узнал бы о новых событиях в Баку, волны которых докатились и до Грузии, и до Прибалтики. О бесславной войне в Чечне… Неуверенность и страх, точно холод, проникли в коченеющее тело империи. Интересно, как бы писатель теперь отнесся к теме императора и империи?

А страна и впрямь уникальна по своим трагедиям. Удивительно, как проявлялись в ее истории судьбы и отдельных людей, и целых народов…

Не уклоняясь от жанра «городского делового романа» и томимый любопытством, я решил обратиться к теме архива как учреждения, хранящего так много интересного и важного, к людям, что работали в таком учреждении, и к их судьбам.

Обстоятельства складывались благополучно. Новый главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Павлович Залыгин подписал со мной договор на роман «Архив» и выдал аванс. Паруса подняты. Я устроился на работу архивистом в Областной исторический архив, в обшарпанное, богом забытое заведение, хранящее на своих пыльных полатях несметные сокровища. В архивах могут работать только энтузиасты, слишком уж мизерна их зарплата, даже на фоне бедствующих служащих государственных учреждений. Все меня в архиве привлекало: и интеллигентная среда, и предмет внимания – сам архив как учреждение, и поиск сюжета. Все было для меня более органично, чем предыдущие «университеты». В самой теме было больше возможностей для импровизации, вдохновения… Тем досаднее, что роман не был опубликован в заметном журнале. Почему? Ведь был договор с «Новым миром»… Но пока я писал, произошла «пересменка» в кабинете заведующего отделом прозы, пришла новая «метла». Я это почувствовал по замалчиванию романа в аннотациях журнала, в газетных «поминальниках». Да и сам Залыгин стал как-то суетлив при встречах, словно человек, отягощенный неприятной для себя ролью: видно, новая «метла» имела на него определенное влияние или просто он не хотел конфликтовать по пустякам со своей командой. Залыгин всегда мне представлялся образцом «комнатного демократа». Мелиоратор по профессии, он безошибочно находил брод в любом половодье, что со стороны принималось как акт мужества и долга.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.