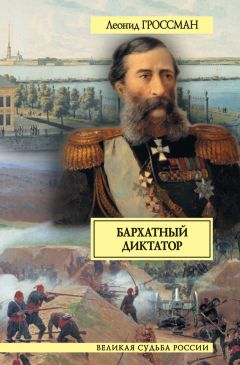

Текст книги "Бархатный диктатор (сборник)"

Автор книги: Леонид Гроссман

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)

Трактир «Кытай»

Слышали мы от людей чиновных и ученых, что Наполеон был гений. Много русских разумных голов закружилось от этих двух слов.

Я. Бутков«Петербургские вершины»

Вкрадчиво шуршат шелковые портьеры, весело поблескивает бронза безделушек, со всех стен отсвечивают тугие полотна ландшафтов, и покорно уступают телу чуть звенящие эластические кресла. Это – редакция «Отечественных записок», кабинет Андрея Александровича Краевского.

Группа сотрудников весело и бойко беседует о петербургских событиях. Густой бас редактора покрывает все голоса. Итальянская опера – Лаблаш, Тамбурини, Тамберлик. Кто-то сравнивает Рубини в «Лючии» с Мочаловым. Лотерея-аллегри в Пассаже. Новый ночной ресторан на островах. Дополнение цензурного устава тремя статьями о ежемесячных сочинениях. Смех, анекдоты, речитатив из «Нормы». Семейственность, непринужденность, ласковость речей и взглядов – Краевский, кулак и гостинодворец, щеголяет радушием своих редакционных нравов.

Чуть-чуть в стороне, молчаливо и смущенно сидит на краешке кресла, неловко поджав под себя ноги, незнакомый человек в черном поношенном сюртуке на порыжевших пуговицах и в мутных бесформенных сапогах. Крупная голова с резко выдающимися скулами, рыхлыми чертами и угрюмым выражением, но умными и кроткими глазами.

Это – саратовский мещанин, самоучка, добравшийся пешком до столицы, обитатель углов и подающий большие надежды литератор Яков Петрович Бутков.

– Представьте, – рассказывал на расспросы Достоевского Панаев, уйдя с ним в соседнюю комнату, – добрел пешком до Питера. Написал свои первые столичные впечатления – неопытно, а свежо, неожиданно, выразительно, метко, сейчас же напечатали. Успех, гонорар, ну, конечно, как водится, нищенский, а все же заработок, возможности в будущем. Тут как на беду рекрутский набор. Буткову – по званию и семейному положению – идти в солдаты. И вот наш предприимчивый и находчивый Андрей Александрович оказывает великодушие: покупает своему сотруднику рекрутскую квитанцию. Благодетель! Ну, разумеется, тут же условие: всю сумму Бутков обязуется вернуть в такой-то срок вычетами из своего гонорара за статьи в «Отечественных записках». Ход-то какой! И благородно, и превыгодная сделка: законтрактован нужнейший сотрудник, – физиология-то в Моде, а кто лучше Буткова знает углы и подвалы со всеми их обитателями?

– Что ж он так робок?

– Как-то сознался мне: «Начальство… Литературные генералы… Я ведь кабальный…»

Достоевского сильно заинтересовала эта фигура сочинителя-бедняка. Подошел, разговорился. Вскоре он сблизился с ним. Тот понемногу перестал робеть и стал откровенен.

Достоевский водил его обедать в «Отель де-Франс». Но Бутков чувствовал себя там смущенным и растерянным. «Я в эти кулинарные храмы не люблю ходить, – сознался он как-то, – литературные генералы здесь устрицы глотают да английский эль пьют…» И он повел Достоевского на Большую Подьяческую. – «Вот тут маленькое заведеньице попроще. Внизу в катакомбах православная пирожная лавочка – чай китайский и казалетовское пиво. И дешево и привольно-с…»

У входа в подвал красовалась вывеска с аршинными буквами: Кытай. Особой, пестрой, изломанной, условной техникой петербургских вывесочных живописцев были выведены ярко и угловато графинчики, чайник в разводах, огромный, словно наклеенный и падающий бильярд, а над ним два человеческих автомата, как бы составленных сплошь из геометрических фигур: окружности голов были приставлены прямо к ромбам плеч, а от трапеций корпусов пересечением прямых проведены щеголеватые шарниры конечностей, с совершенно немыслимым скрещением двух бесконечных киёв. Эта вывеска чем-то понравилась ему.

Они спустились по выщербленным ступеням в душную пирожную. Буфетчик в потертой атласной жилетке устраивал на стойке селедку и огурцы. Под визг охрипшего органа какой-то мрачный субъект в сибирке, с длиннейшими усами польского магната, постукивая кружкой, бессмысленно тянул с пьяной амбицией куплет о «миленьких девицах» с нелепым припевом: «Клянусь, как честный офицер!..»

Это было тупо и пошло до невозможности. Но эта именно предельная нелепость чем-то и прельщала его. В ней была своя характерность, как-то криво, несуразно, но выразительно, по-новому отражавшая свирепую дикость жизни, плеснувшей в эту преисподнюю. Ему хотелось запомнить эту безобразную строфу, чтоб оживить ее когда-нибудь в очерках подпольного Петербурга. Ему нравилась эта пьяная нескладица, как и ломаные контуры вывески «Кытая». «Быть может, это потому, что в стихах я ничего не смыслю. Брат Миша, кажется, прав! А может быть, здесь – кто знает? – предчувствия какого-то нового искусства, неожиданные сочетания линий…» Ему мерещились трапеции и ромбы бильярдных игроков с уличной живописи, прельстившие его смелым геометризмом всего построения: «Ведь тайна нарождения новых художественных образований неисповедима…»

Здесь, под хриплые запевы труб и возгласы пьяных, этот «кабальный холоп Краевского» – так называл себя Бутков – любил беседовать, раскрывать свою душу. Он охотно проверял свои наблюдения над «богохранимым градом Санкт-Петербургом», стоящим на зыбком земноводном основании в уровень с морем. Он хорошо изучил его подвалы, чердаки, трясины, верховья и низовья.

– Все это пространство, – говорил он, – охваченное душными или холодными клетками, под человеческим названьем комнат, перегороженное на бесчисленные закоулки под немецким названием квартир – приболотная и чисто болотная линии битком набиты разным народом, составляющим особое, петербургское человечество. В середине уже не сжато, а просторно, удобно, комфортабельно обитает блаженная частица человечества, собственно именуемая Петербургом… И несмотря на численную незначительность блаженной частицы, она исключительно слывет Петербургом, как будто прочее полумиллионное население, родившееся в его подвалах, на его чердаках, дышащее одним болотным воздухом, лечащееся болотными испарениями, не значит ничего, даже вовсе не существует…

Он указал Достоевскому на одного из посетителей:

– Взгляните на этого голодающего, тщетно поджидающего какого-нибудь щедрого гостя, который под пьяную руку согласится угостить его. Бывший чиновник. Ходячая машина для письма, приводимая в движение столоначальником и экзекутором. Когда-то мечтал стать Наполеоном – скажите, кстати, почему это над российскими замызганными и растоптанными душонками имеет такую власть карьера этого поручика? И заметьте, чем ты беднее и подавленнее, тем даже мучительнее ворошит душу орлиный профиль императора!.. Но в сторону. Нет такой насмешки, нет уничижения, которых бы не снес этот субъект молчаливо и кротко. Виноват ли ты, братец, что, высиживая себе в продолжение восьми часов в сутки чахотку, ты не высидел даже тарелки супа?..

И старый, безнадежно опустившийся пьяница, пуще всего озабоченный тем, чтоб его не приняли за бродягу и чтобы как-нибудь просвещенный собеседник не проглядел бы его высокоприличного прошлого, приободренный улыбкой Буткова, начинал беседовать с ним, мигая слезящимися глазками, не без робости, но в какой-то вычурной манере воображаемой и несуществующей великосветскости, всячески стремясь проявить высокое чувство собственного достоинства в изысканных манерах и витиеватых словесах заплетающейся речи…

* * *

На днях в Висбадене, набрасывая отдельные эпизоды и сценки для своего будущего романа о «пьяненьких», он вспомнил одну такую давнюю беседу. Как-то летом в Парголове к нему подошел отставной чиновник, видно из писарей, горький пропойца, пухлый, облезлый, в ободранном сивом мундирчике, почти без сапог. От него несло сивухой. С вычурными жестами, страстно прижимая руку к сердцу и эффектно откидывая фуражку, с расшаркиваниями и широкими кавалерственными поклонами, льстя слушателю и стремясь себя поднять на степень высокой добропорядочности, фиглярничая и вдруг спадая с этого театрально приподнятого тона в откровенное жалобное попрошайничанье, он стал витиеватым языком излагать Достоевскому, быть может, преувеличивая и клевеща на себя, ужасающую повесть падений и низостей. И вдруг, с мелким, дребезжащим хихиканьем, обнажая остатки выщербленных черных зубов, лукаво и мерзко подмигивая, он дрожащими руками стал отстегивать у пояса ремешок.

– Да что вы это?

– А посечь себя предлагаю, милостивый государь, недорого, право. Всего рубль серебром – и всласть, сколько душе угодно, хоть колючими прутьями, согласен, извольте… Секите вовсю! Заслужил. Достоин. Аксиос! Казните, казните нечестивца…

Достоевский в ужасе оглядывал пьяного.

– Страшитесь? Гнушаетесь? Полноте – дело житейское! Кому же не лестно посечь своего ближнего? Ведь не у всякого же собственные ревизские души, да конюшни, да старосты… А ведь каждому пытка над ближним сладостна, слаже сладчайшей похоти… Вот и нужны вольнонаемные… для истязания… Рубль серебром уплатил и наслаждайся, и хлещи до бесчувствия! На прошлой неделе отставной полковник Словоерсов, – не изволите знать? – дал заработать зелененькую.

Достоевский вынул деньги.

– Я еще соберу вам среди знакомых, чтоб вам не приходись прибегать к этому… способу… (Он еле пересиливал-подступающее отвращение.)

– Презирать изволите? – не без ехидства спросил чиновник быстро пряча кредитку в карман. – Что же, ваше право… Да только напрасно лишаете меня заслуженной кары, публичной казни, всесветного пригвождения к позорному столбу! Этим грехи искупаю, и в этом, сударь, есть еще капля меду для души моей изъязвленной… Казнью великой, позором питаю ненасытную гложущую совесть.

Он снова запрятал клочья грязного белья и затянул ремешок под ужасной жилеткой. Глаза опять лукаво поблескивали из-под вспухших багровых век.

– А ведь верно уж мыслите: «Ишь шельмец, недурно придумал: и покаянье публичное и тут же барыш. И спасенье души и прирост капитала». Ведь так, – не может ведь быть, чтобы так не изволили думать?..

И заливаясь мелким, издевательски хитрым смешком, он уж без всяких приличий, с циничной бесцеремонностью хлопнул коротким шлепком собеседника по плечу и опустился на скамью. Достоевский невольно отшатнулся. Это неожиданно поразило старика – мрачное раздумье нашло на него. Он заговорил надрывно и выспренне:

– Да, милостивый государь мой, была в мире однажды грозная казнь. Гора – и на ней лобное место. И повисли на древе три пригвожденных тела. И три дня и три ночи висели, корчась и мучась, и века, и тысячелетья помним об этой трехдневной муке, и поем о ней хорами церковными, и вещаем проповедями с амвонов, и гласим медными языками колоколен… Я же, грешный, ежедневно, вот уже семь лет, со дня праведной смерти супруги моей, всхожу на свою плаху, и не трое суток, а две тысячи дней, пригвожденный к участи своей позорной, медленно корчусь в мучениях несказанных. Легко ли, вникните, ежедневно умирать от отчаяния и все же не умереть? Кажется, испил уже до дна чашу, а дно все уходит, и снова до краев полна чаша горечи неизреченной… Господи, когда же конец моей муке безмерной?..

Через двадцать лет беседа эта вспомнилась Достоевскому в тесном нумере отеля «Виктория» над листами первых набросков к задуманному роману. По обыкновению он стал свободно разрабатывать воспоминание, как бы выполняя вольные и широкие вариации на случайную тему, подлинного жизненного эпизода. Давнишний пьяный разговор, быть может, любопытный для наблюдателя столичных трущоб, для автора физиологических очерков, разрастался теперь под его пером в щемящий монолог какой-то безвестной современной трагедии, где сквозь выспренность славянизмов и торжественность церковных текстов проглядывала гнетущая и отталкивающая история падений, пороков и несчастий…

* * *

Достоевскому запомнились навсегда иные посетители «Кытая». Они жили в памяти, дремлющие, но готовые воспрянуть по первому вызову, как наброски и эскизы из подготовительных тетрадей художника, выступающие во всей полноте и свежести красок в окончательной группировке картины. Он словно берег их для какого-то большого будущего полотна…

Но Бутков водил его не только в перекусочные подвалы и кухмистерские. Они бродили по окраинам, мимо огромных фабричных зданий, уродливых, почернелых, с длинными трубами. Они скитались по трущобам, по бедным углам, по ночлежным приютам, заходили в знаменитую Сухаревскую лавру, в извозчичьи заведения, бродили по большим доходным домам, густо заселенным всяким ремесленным людом. Из надворных флигелей, занятых медниками и башмачниками, неслись в тесный двор заунывные и отчаянные песни под беспрерывное постукивание и поколачивание. Ему навсегда запомнились эти узкие и глубокие дворы с проломанными вывесками лудильщиков, гробовщиков, повивальных бабок и кухмистеров; на гнутой заржавленной жести – ножницы, окорок в лаврах, гражданский мундир. И тут же вывалившиеся кирпичи, низкие окошки с прогнившими рамами, подворотные подвалы с прокисшим и протухший воздухом. Здесь – на Песках, у Садовой, в округе Вознесенского проспекта, в этих серединных улицах и переулках столицы, кишащих полуголодным цеховым населением, отставными солдатами и пьяными женщинами, он видел каморки, высокие и узкие, как шкаф, длинные и низкие, как гроб, заплесневелые и темные, как колодец. Иное жилое помещение было образовано нелепейшим пересечением стен, образуя неправильный и несуразный многогранник с убегающим в сырость и мрак ужасающим острым углом, где, казалось, только и можно что повеситься.

К этим ужасающим трущобам вели грязные, затхлые лестницы с бездной всякого жилецкого хлама на всех поворотах, со скользкими ступенями, облитыми помоями, покрытыми отбросами кухонь, яичной скорлупой, раздавленными потрохами, обрывками кишок. Казалось, сама жизнь и мысль, и душа человеческая здесь были искажены и обезображены, как эти кривые закоулки и смрадные ходы.

Он и на улицах стал замечать какие-то новые лица, фигуры. Потертые, порыжелые шинели и салопы, костыли, деревяшки. Обширное столичное сословие, вышедшее на свой промысел – собирать христарадные гроши. Чем-то были они в Петербурге страшнее калек и убогих с Божедомки. Раз как-то у Глазова кабака на Лиговке он увидел бледную, тощую девочку… Подняв закутанную холщовою тряпкой голову прямо к солнцу, она молча, с тупою покорностью держала в руке рваный картуз, лишь по временам чуть-чуть встряхивая им без слов, без просьб, без причитаний. Как могла она так упорно часами смотреть на солнце? Подойдя к ней, он понял: она обращала к небу пустые глазницы, с вытекшими яблоками, с провалившимися веками в струпьях, подтеках и запекшемся гное. Ей чем-то выжгли глаза… А вздернутый носик и бледные щеки как-то жалко тянулись к скудным и бледным лучам петербургского солнца.

Так раскрывался ему в нищете, болезнях и грязи весь мир столичных отверженцев. Он знал: когда-нибудь он покажет его целиком в одной гневной и скорбной книге со всеми его язвами: пьянством, чахоткой, проституцией, худосочными детьми, хиреющими женщинами, спившимися старцами, но одновременно и с его великими пролетами в будущее – с этими неведомыми юношами, бросающими с высоты затхлых чердаков всему благополучному человечеству свои сокрушительные и взрывчатые замыслы, которым суждено круто менять на ходу вековое направление истории.

Современная история

Кстати, получаете ли вы какие-нибудь газеты? Читайте ради бога, нынче нельзя иначе, не для моды, а для того, что видимая связь всех дел, общих и частных, становится все сильнее и явственнее.

Письмо к С. А. Ивановой

Обелиск вонзался в небо. Чехол лежал у цоколя. Оркестры играли марш. Трибуны пустели. Горожане и обитатели лечебного места, возблагодарив творца за посрамление Наполеона и умилившись героизмом бесстрашных нассаусцев, освободивших Европу от Бонапарта, нарядною и чинною толпою понемногу оставляли площадь.

Шурша воздушной бронзой своего одеяния, мимо него легко и величаво прошла Селеста Могадор, облив его призывным и насмешливым взглядом своих газельих глаз.

Он зашел в кафе Кристман. Здесь можно было читать за общим столом газеты, не заказывая порции. Он решил на голодный желудок развлечься политическими известиями. Мраморный столик был усыпан листами газет, прикрепленными к древкам – бумажные знамена партий, сословий, правительств, банков и фирм. Он пристрастился к чтению этих печатных флажков всех цветов и оттенков еще в петербургских кофейнях. Он любил в те дни откладывать у своей кружки пива целый сноп этих печатных штандартов с их курьезами и сенсациями: «В Париже новый вид вальса с шампанским. Танцор с наполненным бокалом должен проделать свой тур, не пролив ни капли вина…»

С тех пор, правда, темы изменились. Европа после 1848 года не переставала метаться и лихорадить. Каждый день приносил новую тревогу, возвещал новую опасность. Прусский министр-президент держал настороже все правительства и штабы. Что нового приносит сегодняшняя жатва этих легких, хрупких, тряпичных листов, покрытых густой сетью тонкого набора с его паутинным обличьем и взрывчатым смыслом?

Он берет со стола пачку знакомых органов. «Газета прений», «Бельгийская независимость», «Новая свободная печать», «Крестовая газета», «Голос», «Петербургские ведомости»… Он предчувствует легкое и волнующее наслаждение от просмотра этих высоких и тесных столбцов, прорезанных жирными заголовками и отмеченных точными датами телеграфных отправлений. Из мелькающих фактов, эпизодов, событий, министерских совещаний, королевских маневров, морских празднеств, высочайших наград, стройки новых крепостей, спуска новых броненосцев, убийств, приговоров и казней, из биржевых сводок, статистики самоубийств, судебных отчетов и полицейской хроники, – из всех этих толков, слухов и происшествий постепенно, мучительно и медленно, словно с острою гримасою боли, тщательно скрытой под маской казенной учтивости, выступало лицо сегодняшнего человечества, очерчивался неуловимый облик протекающего часа мировой истории. Тонкие листки убористой печати, казалось, фиксировали поворот нашей планеты в этот жаркий августовский день года от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят пятого.

Но в мире было тихо, или казалось, что царила тишина. «Политика везде отдыхает», – сообщали публицисты. «Все парламенты закрыты, государи большей частью выехали из своих столиц, министры на водах, но европейская жизнь все же полна животрепещущих новостей». И газеты резво и бойко сообщали, что Аделина Патти выходит замуж, в Петербурге дозволено курить табак на улицах, прусский король со свитой выехал из Зальцбурга в Гастейн, а Оффенбах пишет новую комическую оперу на сюжет Мольера. Он быстро просматривал заголовки и конспекты фельетонов: «Зонтик императора Наполеона в Пломбьере», «Письмо Прудона к наезднице цирка», «Космополитический ресторан на Парижской всемирной выставке», «Параллель между господином Бисмарком и примадонной Луккой»… Так вот они, эти животрепещущие новости! Создали же эпитет! Вероятно, в надежде, что петербургский читатель так и затрепещет от известия, что Женни Линд едет в Лондон…

Больше всего газеты шумели о всемогущем прусском министре-президенте: чувствовалось, что именно он сосредоточил в своих руках все судьбы текущей европейской политики. Корреспонденты немецких газет сообщали, что король решил даровать ему графский титул. Французские журналисты оповещали о предстоящем свидании Луи-Наполеона с прусским премьером в Биаррице. Парижские иллюстрации помещали портреты господина фон Бисмарка-Шенгаузена: крупное лицо с тяжелым подбородком, узкими и пронзительными глазами, жесткой тенью усов. Вот кто отторгнул Шлезвиг-Гольштейн от Дании, вызывающе соперничает с Австрией, ненавидит Польшу, угрожает императорской Франции.

Достоевский задумался. Газетная иллюстрация напомнила ему одну встречу. Не так давно, года три назад, утомленный и доведенный почти до обморока ночной работой, он с легким головокружением бродил весенним ветреным утром по улицам и площадям Петербурга. На набережной возле здания прусского посольства теснились кучки зевак. Пять карет стояло у подъезда. Несколько конных стражников гарцевало на мостовой. В чем дело? Отъезд прусского посланника на родину. В толпе гуторили: «Говорят – с важными поручениями от государя. Довольно интриговать Англии с Францией». Толки смолкли. Со ступеней подъезда в сопровождении своей свиты сходил весь в черном бритый широкоплечий гигант с густыми взъерошенными бровями, светло-рыжими и пышными усами, острым взглядом насмешливых глаз и бодрым выражением крепкого круглого лица, в двух-трех местах изрезанного веселыми шрамами немецкого бурша. Широкий, несколько плоский нос, могучая, но короткая шея вместе с тяжелой энергией черт придавали его облику львиное выражение. Весеннее пальто сидело на нем, как панцирь, нарядная трость в его руке казалась фельдмаршальским жезлом, преображенным в невинную подробность ежедневного костюма, и четким жестом командира он, отвечая на поклоны, любезно поднимал к сверкающей башенке своего цилиндра плотную перчатку с тремя густыми артериями черных шнуров. Так вот он, любимец Николая I, друг Горчакова, враг Франции, восходящее светило европейской дипломатии, беззаконная комета новой политики, господин фон Бисмарк-Шенгаузен, «бешеный Бисмарк», «лучший ученик Маккиавели», о котором начинают с благоговейным любопытством говорить во всех посольствах, министерствах, парламентах и редакциях. Со времени Крымской кампании, когда он удержал Пруссию от присоединения к союзникам, он приобрел европейскую известность и огромный вес в Петербурге. Его меткие политические афоризмы уже стали достоянием международной прессы, а в журналах и публике стали слагаться о нем остроумные и забавные анекдоты. Через три месяца он произнес свою знаменитую фразу, облетевшую грозным предвестьем всю Европу: «Не речами и не постановлениями большинства разрешатся великие вопросы нашей эпохи, а железом и кровью».

Незадолго перед тем в «Голосе» была напечатана большая статья о прусском после. Газетчик переплел в ней почтительную информацию министерства с живыми эпизодами политической биографии, любезно сообщенными секретариатом берлинской миссии для вящей популярности ее главы. Петербургские читатели могли узнать, что прусский представитель – несравненный фехтовальщик, наездник, пловец, охотник, дуэлист, страстный путешественник, знаток и поклонник чуждых расовых кровей, любитель шампанского, портвейна и сигар. Он известен также как почитатель Спинозы, Библии и Шекспира. Императрица Евгения признала его самым блестящим собеседником в Париже. Его разительные сарказмы доставили ему прозвище европейского Мефистофеля. Он славится новым, неслыханным методом ведения дипломатических переговоров – ошеломляющей откровенностью, требующей от политика максимальной умственной изощренности и присутствия духа.

Уверенность в силах и воля к власти, казалось, рвались из каждой поры его лица. И утомленный петербургский литератор, больной, загнанный нуждою и невзгодами, только что оставивший постель чахоточной жены, с изумлением и невольным восхищением смотрел на этого колосса в черном пальто, небрежно и легко опускавшего свое грузное тело на стеганые подушки открытого экипажа. Казалось, живой монумент, крепко сплавленный и мощно отточенный, прихотливо воздвиг себя в открытой коляске, любезно и мерно кивая, подобно Каменному гостю, своей пудовой головою.

Это был один из той расы людей, на которых не тело, а бронза. Это они ставят батареи поперек улиц, играют великими армиями, перекраивают карты материков, разламывают государства и строят империи. Они бестрепетно шагают через потоки крови и пирамиды человеческих голов во имя сильной власти и новой, могучей организации народов. И глубокое преклонение перед этими законодателями и строителями человечества снова поднимало в его душе великие исторические вопросы о достижении железом и кровью золотого века и всеобщего счастья…

* * *

Но столбцы газет не давали возможности долго обдумывать возникающие проблемы. Они звали к новым событиям и фактам, вопросам и сообщениям. Он пробегал глазами объявления, стремясь здесь зацепиться за какой-то еле видимый штрих, незаметный факт, бытовую черточку, за которыми скрываются подчас истоки страстей, событий, борьбы, преступлений. Но и здесь все казалось благополучным.

Титулярная советница О. Е. Захарова ссужает деньги под залог золотых, серебряных и иных вещей с вычетом, законных процентов за месяц вперед.

Он задумался. Невидимо нащупывалась пружина для завязки романа. Кто такая эта О. Е. Захарова? Старая ростовщица из разряда петербургских салопниц, копит деньги, обирая всех нуждающихся в них, жизнеспособных, юных и сильных. Паук благоденствует, великие замыслы гибнут… Взгляд его как раз упал на стенографический отчет полевого военного суда над купеческим сыном Герасимом Чистовым, убившим топором двух женщин и похитившим имущества и денег на сумму 11 260 рублей.

Чистова изобличают в убийстве двух старух. Орудие, которым это преступление совершено, – пропавший топор, чрезвычайно острый, насаженный на короткую ручку, удобный для совершения убийства.

Мысли роились, слагались кровавые сцены, из столбцов «Московских ведомостей» вырастали заманчивые и опасные ситуации.

Но вот, наконец, крупное событие и в политической сфере: «Казнь сообщников Бута, убийцы президента Линкольна».

Газета вкратце напоминала о событии: 9 апреля 1865 года закончилась война Северных и Южных штатов, а 14 апреля президент Авраам Линкольн был убит из пистолета в театре в Вашингтоне бывшим актером Уильксом Бутом. Из ложи президента Бут, соскочив на сцену, закричал: «Свобода! Юг отомщен!» Вскоре он был убит солдатами.

Актер, ставший политическим убийцей. Трагик, взявший на себя осуществление террористического акта. В таких фигурах есть нечто привлекательное. Убийца Линкольна – сын знаменитого актера Люция-Юния Бута, соперника Эдмунда Кина. И сам Бут-младший готовился стать великим артистом. Он потряс в Нью-Йорке театр исполнением Ричарда III. Журналисты много писали о том, с какой потрясающей силой он в сцене битвы сорвал со стены две шпаги. Но и в жизни был он бойцом шекспировского размаха. Исступленный приверженец Юга, он составил заговор для умерщвления президента и статс-секретаря. Первое убийство он взял на себя и осуществил его с поразительным хладнокровием и ловкостью. С пистолетом в одной руке и кинжалом в другой он притаился в двойной ложе президента. В одно мгновение план был осуществлен.

Убийство лиц, стоявших у власти… Парижские газеты с возмущением вспоминали три покушения на императора французов – снаряды и выстрелы Пионори, Белламаре и Орсини. Убийство суверенов – это все та же вечная проблема: право на смерть ничтожных, но захвативших в свои руки власть, во имя блага всех подавленных и поверженных, молча таящих, быть может, великие скрытые силы. Право на кровь во имя всеобщего блага!

Кодексы были неумолимы.

Процесс сообщников Бута отличался крайней строгостью, а приговор беспощадностью. Все подсудимые осуждены. Соучастники убийцы – Пейн, Гарольд, Ацерот, так же как госпожа Сорат, укрывшая их, приговорены к виселице. Даже доктор Мод, перевязавший ногу Бута, присужден к пожизненному тюремному заключению.

Приговор взбудоражил общественное мнение в Соединенных Штатах. Газеты сообщали:

Общее мнение, что госпожу Сорат, как женщину, вешать гнусно… Усилия колумбийского верховного суда спасти ее от казни оказались тщетны. Президент Джонсон отказал во всех просьбах и назначил день публичной казни. Во дворе арсенала был воздвигнут эшафот. Пасторы прочли осужденным напутственные молитвы. После этого приговоренных подняли со стульев и повели под петли. Им связали руки и ноги белым полотном. Ацерот весь дрожал, Гарольд глядел бессмысленно, госпожа Сорат была бледна, но, по-видимому, спокойна. Пейн продолжал глядеть на плывшие по небу облака…

На шеи осужденных накинули петли. Пейн грациозно наклонил при этом голову.

После того им накинули на головы особенные колпаки, закрывшие лицо. В это время Ацерот стал кричать: «Джентльмены, помогите!»

Ровно в половине второго роковая доска, поддерживавшая осужденных, упала, и они повисли.

Госпожа Сорат повисла сразу и осталась без движения. Ацерот бился довольно долго. Гарольд, по-видимому, силился выпутаться из петли, Пейна корчили медленные судороги, сгибавшие все его тело…

Казненные провисели уже шесть минут, как вдруг в теле Пейна обнаружились снова спазматические судороги, он все еще не умер.

«Если убийцу уже необходимо казнить смертью, – замечал корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд», – если этого действительно требует общественная безопасность, то для чести цивилизации следовало бы придумать более мгновенную и не столь ужасную смерть…»

Перед глазами белое полотно, которым связывали руки и ноги приговоренных. Белое полотно, цвет невинности, знак незапятнанности, приданое невест, одеяние медиков, ряса бенедиктинцев, мантия папы римского. Белое полотно… Саваны, колпаки, надвинутые на глаза, руки, скрученные канатами…

Да, так было в один морозный и снежный день на огромной, унылой и белой площади, перед сомкнутым строем войск, собранных на место казни.

* * *

Это было 22 декабря 1849 года в восьмом часу утра.

Черная карета подвезла его к неведомому месту. «Выходите», – сказал солдат, сидевший с ним рядом.

Он вышел и увидел их всех… Эшафот чернел на снежной поляне огромного плаца, а у самого вала, дико обросший, с взъерошенной гривой, в легком весеннем плаще и без шапки стоял Петрашевский.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.