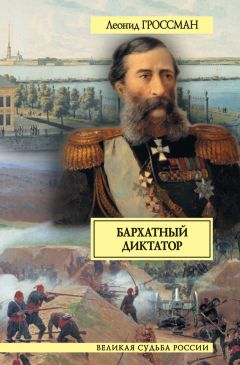

Текст книги "Бархатный диктатор (сборник)"

Автор книги: Леонид Гроссман

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)

В кабинете Дубельта

Дубельт лицо оригинальное. Он наверное умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или лучше накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив.

А. Герцен «Былое и думы»

Он сидел в глубоком кресле с высокой спинкой, тонкий, легкий, словно весь заостренный, пронзительно изящный, чуть улыбающийся, бодряще сверкая при этом зелеными своими глазами и ровным оскалом белоснежных длинных зубов, под полуседыми и ниспадающими усами, в каких изображают обычно Меровингов. Достоевскому мгновенно и сразу представился вдруг зверь из его страшной детской галлюцинации: матерый, остромордый, белесоватый волк с изумрудно пылающими глазами несся на него, лязгая сверкающими клыками.

Генерал любезно наклонился и указал ему на стул перед самым бюро. Под восьмилучной золотой звездой голубое сукно мундира, казалось, отливало небесным эфиром или лазурными волнами Адриатики в солнечной ласке эрмитажного Клода Лоррена. Блистание парадного убора (Дубельт только что вернулся из Зимнего дворца, куда он сопровождал Орлова для высочайшего доклада о «большом дне» в Третьем отделении), ослепляло неподготовленный взгляд. Орденские знаки тяжелой искрометной гроздью свисали с высокого воротника, словно схваченного выпуклыми серебряными обручами. Казалось, кресты и медали были щедро брошены целой пригоршней на эту доблестную грудь верховного государственного стража.

Несколько мгновений, откинувшись на спинку кресла, он молча оглядывал своего гостя фосфорящимися зрачками, впрочем, с неизменным выражением любезности.

– Нас бесконечно огорчает, – начал он серьезным, но не лишенным некоторой великосветскости тоном, – что писатель с таким именем, как Федор Достоевский, оказался замешанным в это печальное и воистину позорное дело. О, мы не торопимся с обвинениями, – словно спохватился он, – следствие еще не сказало своего последнего слова, и вы, может быть, докажете свою непричастность к преступным замыслам (он как-то сразу выпрямился в кресле), направленным против жизни нашего обожаемого государя…

Он резко оборвал фразу и пристально вгляделся в лицо собеседника. Достоевский сделал невольное движение: этого он никак не ожидал.

– Ну, вот видите, – продолжал Дубельт, снова погружая в кресло свою сухопарую фигуру, – вы словно уже готовы протестовать против этого обвинения, и я, поверьте, буду первый ликовать, если вам действительно удастся доказать со всей неопровержимостью, что вы не были участником цареубийственного заговора…

– Но никакого заговора и не было, – с глубочайшим убеждением и почти возмущенно проговорил арестованный.

– О, не будьте так убеждены в этом, – вежливо, хотя и с ноткой предостерегающей строгости, возразил Дубельт. – Но если вы лично не замышляли против жизни нашего ангела-монарха, вам это, разумеется, и не будет поставлено в вину. Ошибок у нас не бывает.

– Я смогу доказать, что принимал участие лишь в литературных и экономических прениях. Наши мирные беседы…

– О, я не собираюсь расспрашивать вас о деталях дела, о лицах, о намерениях, о разговорах (он даже чуть-чуть поморщился: как, мол, противна эта следственная кухня с ее придирками и мелкотой!). Меня интересует более общий вопрос – о вашем отношении к некоторым событиям.

Он на мгновенье задумался. Легкая пауза должна была углубить впечатление от сказанного. Он словно хотел подчеркнуть перед Достоевским свое особое отношение к делу – какую-то высшую точку зрения, безупречную позицию верховного руководительства, быть может, чистейшей идейности и высокой принципиальности. Это была та олимпийская отрешенность от всякой пошлости и грязи, которая неизбежно внушает мягкую и светлую благожелательность даже к противнику. Он как бы стремился отчетливо отгородиться от всей этой низменной полицейской процедуры с агентами-провокаторами, сыщиками, шпионами, осведомителями, приставами следственных дел. Он пребывал где-то неизмеримо над ними, парил в лазури, среди светил – в какой-то астральной сфере, словно возвещенной безгрешным цветом его мундира, серебрящейся белизной эполет и солнечными лучами анненской звезды… Это был почти художник, зачарованный светлым видением своего надземного замысла.

Было известно, что Дубельт считал себя отпрыском царствующей католической фамилии и любил выказывать себя – особенно с литературной публикой – благосклонным потомком принцев, аристократически спокойным и безоблачно приветливым. Его бешеную ругань, когда из-под личины этого потомка владетельных князей внезапно выступал вахтер полицейского ведомства, знали клиенты низшего сорта, лишенные возможности запечатлеть на бумаге, хотя бы в отдаленном будущем, черты и жесты жандармского генерала.

Все это было достаточно известно. Достоевского не удивил этот исполненный благоуханной грации величаво-ласковый тон. Не верховный истребитель крамолы, не глава тайной полиции – артист и мечтатель, почти единомышленник, беседовал в своем кабинете с молодым писателем Достоевским. Начальник государственной охраны мог даже позволить себе некоторую задумчивость. Он, впрочем, быстро вышел из своей рассеянности и прервал краткую паузу.

– На следствии вы сможете во всех подробностях доказать вашу непричастность к злодейской конспирации. Тем отраднее будет установить вашу неповинность в покушении на подобное отцеубийство, – смею так выразиться (Достоевский вздрогнул), – тем отраднее, говорю я, что его величество в неизреченном милосердии своем предоставил вам возможность получить в свое время высшее и почетное образование, признал вас своим инженер-прапорщиком и выразил свою высочайшую надежду, что в сем чине вы так достойно и прилежно поступать будете, как то верному и доброму офицеру надлежит…

– Слабость здоровья и склонность к литературным занятиям побудили меня выйти в отставку.

– Это не было поставлено вам в вину, – с успокоительным и сочувственным вниманием, хотя и не без некоторого затаенного налета укоризны, отвечал генерал. – Его величество никого не неволит. Когда же вашею первою повестью вы с таким блеском доказали свою способность служить пером отечеству, государь-император соизволил благосклонно отозваться о вашем сочинении. Его читали при дворе. Великая княгиня Елена Павловна, его высочество герцог Лейхтенбергский нашли всемилостивую возможность оценить вас. К вам отнеслись с вниманием и ободрительным сочувствием. (Глухая укоризна крепла и звучала все явственнее.) Перед вами открывался, быть может, широкий и славный путь, по которому не гнушались шествовать Карамзин и в наши дни Жуковский…

– О, едва ли бы я мог стать придворным писателем!

– Почему же? Разве вам не дорога наша великая Россия? Разве вы не хотите видеть ее мощной и грозной? Непобедимой и славной? Вы ведь русский писатель, а не иностранец, как эти полячишки, французики и немчики, которых согнал к себе господин Буташевич. – Он брезгливо покачивал в руке какой-то канцелярский листок. – Чего только стоят эти имена: Момбелли, де Буст, Балас-Оглы (даже турок затесался)! Ястржембский, ну, конечно – la resurection de la Pologne, так, кажется, требуют в Париже? Оль-де-Коп, Эуропеус.

Он декламировал с недоуменным отвращением, не совсем правильно произнося эти иностранные имена, словно забыв о своей собственной заморской фамилии.

– Так вот они, спасители нашей святой Руси! Только иудеев недоставало… Впрочем, один, кажется, удостаивал своим посещением – музыкантик Антон Рубинштейн, что ли? О, я знаю, что вся эта иностранщина вам глубоко чужда, что вы, слава создателю, не «эуропеус», а настоящий русский душою и сердцем…

– Судьбы моей родины мне были всегда дороже всего. Но, сознаюсь, я не закрывал глаз на темные стороны нашей жизни, на эту вечную подозрительность властей, на продажность наших судейских канцелярий, на удручающую нищету столицы, на приниженность и рабство нашего крестьянства. Неужели же мне, мыслящему человеку, надлежало молча принимать все это неустройство нашей жизни?

– Никоим образом, – почти с предупредительной любезностью отозвался Дубельт. – Ведь для борьбы с тем злом, на которое вы указываете, и существует Третье отделение собственной его величества канцелярии.

Он вспорхнул и прикоснулся своей костлявой рукой к большому стеклянному колпаку. Под ним на легком постаменте повис шелковый фуляр, украшенный коронованным вензелем «Н» в одном из уголков.

– Под этой хрустальной шапкой – вся программа нашей деятельности. Этот платок передал наш премудрый и великодушнейший государь незабвенному графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу с золотыми словами: «Утирай им как можно больше слез – вот моя инструкция». И мы свято выполняем ее. Вступая в корпус жандармов, я дал клятву быть опорою бедных, защитою несчастных, поддержкою угнетенных, другом вдов и сирот, неутомимым борцом с судейскою неправдою… Видит бог, я выполняю мою присягу.

Он с видом умиления поднял к потолку свои круглые несытые глаза лесного хищника. Удержав несколько мгновений молитвенный взгляд на полногрудой нимфе плафона, он с кроткой покорностью перевел его на Достоевского.

– Верьте мне, вы пошли неправильным путем. Ибо сказано: «Никто не может служить двум господам». Разве ваше желанье помогать бедным людям, нищим и угнетенным могло встретить поддержку в этих низких сборищах грубых, полуневежественных людей, неудачников и проходимцев всякого сорта, бессильных и беспомощных болтунов, лишенных всяких средств и влияния? Не изгоняйте бесов силою Вельзевула, князя бесовского! Только рука в руку с правительством, только в согласии с его широкими планами и неисчерпаемыми возможностями, резко отграничив себя от всех этих бессмысленных филантропов, вы могли бы по-настоящему выполнять долг человеколюбивого писателя, одновременно служа пером благожелательнейшим предначертаниям верховной власти.

– Я всегда полагал, чти дело писателя только указать на зло, изобразить его сильно и заразительно, дать его полное отражение, а действовать будут другие.

– Однако вы все же вошли в тайное общество с революционными целями, где изволили неоднократно выступать в качестве деятельного сочлена оного. (Глубочайшая укоризна начинала звучать отдаленной угрозой.) Вас, кажется, особенно занимал так называемый крестьянский вопрос, эмансипация рабов, которые, кстати сказать, нисколько не жалуются на отеческую опеку просвещенного дворянского сословия, возглавляемого священной особою его императорского величества.

– Я ни перед кем и никогда не скрывал, что являюсь сторонником скорейшего освобождения крестьян от помещичьей власти. Мне слишком знакомы наши крепостные нравы – все эти засеченные, изнасилованные, заморенные голодом, жестокой барщиной, дикими помещичьими порками. Я сам видел, как разоряют крестьян страшными поборами, как торгуют на Руси невольниками, отдают дворовых в залог ростовщикам, секут и мучают людей без всякого повода, из одного зверского желания причинять страдания. Я видел страшные, страшные вещи. Я знал одного помещика, который веревчатой плетью заставлял своих рабов плясать и кружиться до упаду, до полусмерти, наслаждаясь их обмороками и бессильем. Недавно только один почтенный барин хвастал предо мною, что он пользуется «невинностями» своих крестьянок, как в феодальную эпоху… А эти несчастные крестьянские дети, которых считают просто приплодом домашнего скота! А все эти забритые в рекруты, искалеченные на конюшнях, прикованные к стенке, проигранные в карты, проданные с молотка без семьи… О, почему они так безгласны, бесправны и беспомощны? Ведь вся земля русская пропитана насквозь слезами, потом и кровью этих беззащитных… Почему ж они так тихи, покорны, безмолвны, почему не стонут, не ропщут? Неужели же считают, что вправе с ними так поступать?

Генерал внимательно слушал говорящего и пристально смотрел в его лицо своими непроницаемыми зелеными зрачками.

– Вы, стало быть, полагаете, что наш народ уже вполне созрел для самостоятельной жизни и свободной деятельности без указующего и направляющего надзора наиболее цивилизованного сословия страны?

Он медлительно свел свои сухие и длинные пальцы и почти приложился к ним губами, пытливо глядя исподлобья на допрашиваемого.

– Я в этом совершенно уверен, генерал.

Дубельт встрепенулся.

– Не сообщите ли мне в таком случае, отчего скончался ваш почтеннейший батюшка?

Достоевский побледнел. Призрак старца с обнаженными чреслами, казалось, повис между ним и генералом. У него захватило дыханье…

– Впрочем, не трудитесь, отца вашего, сколько известно, убили его собственные крепостные. Странно, не скрою, видеть вас в числе сторонников этого темного простонародья, из недр коего вышли убийцы вашего достойнейшего родителя, слуги царя, коллежского советника и кавалера трех орденов.

– Но… может быть… все эти убийства крестьянами своих помещиков сильнее всего свидетельствуют о вреде самого института.

– Допустим. В вашем лице мы, стало быть, имеем убежденного защитника прав закрепощенного народа. Вы полагаете, что обуздание этой многомиллионной черни крепкою поместного властью лишено основания? Это, может быть, и благородно, но…

Перед ним лежала стопка бумаг, и он легко, небрежно и быстро, с поразительной безошибочностью извлекал из кипы нужный листок, бросал на него беглый взгляд и, роняя документ, задавал вопрос.

– Если не ошибаюсь, у покойных родителей ваших состояло имение, кажется, в Тульской губернии, с угодьями, отхожими пустошами, пахотной землей, что-то свыше трехсот десятин, не так ли? Ведь оно осталось в семье, и вы от своей части в общем владении нисколько не отказывались?

Он смотрел на Достоевского задорными, веселыми и наглыми глазами, словно втайне подсмеиваясь над ним.

– Сколько мне известно, – продолжал он, мерцая игривыми взглядами, – вы, вступив в совершеннолетье, не принимали каких-либо мер к освобождению ревизских душ, ни к облегчению барщины, ну хотя бы в виде воздействия на ваших почтенных родственников?

Он обворожительно улыбался. Длинные зубы его плотоядной челюсти весело поблескивали сквозь горделивые усы Меровингов.

– Понимаю, вы личным примером не желали колебать существующий порядок вещей, не правда ли? Весьма похвально: кесарево – кесарю…

Волк оцарапал своим клыком. Это был известный прием следственной беседы с Дубельтом – скрытая язвительность и еле замаскированное издевательство над допрашиваемым. Но тут же, с некоторой иронической театральностью он как бы спохватился:

– Впрочем, кажется, господин Прудон, враг собственности и непримиримейший противник капитала, начал с того, что основал народный банк и пытался ворочать миллионами. Ведь, кажется, так? Вам это должно быть лучше известно…

Сарказм чуть-чуть затянулся. Дубельт, впрочем, уже изменял выражение лица, тему и тон речи.

– Нам известно, – продолжал он снова вполне серьезно, – что вы решительно разошлись с покойным литератором Белинским, которого мы считаем таким же государственным преступником, как и этого Буташевича-Петрашевского. Мы знаем, что вы довольно резко подвергали критике все эти фаланстерии и коммуны, отстаивая исконные русские начала общежития. Мы извещены также, что в компании этих гнусных безбожников вы сохранили верность церкви и не поддались на диаволово искушение… Последнее особенно важно для вас…

Он снова слегка встал и почти подбежал к большому образу с пунцовой лампадой в углу кабинета. Склонив голову и сведя руки на груди над самой гроздью сверкающих крестов и медалей, он беззвучно зашевелил губами под своими свисающими галльскими усами. Потомок католических принцев Медина-Челли широко осенял себя истовым православным знамением.

– Друг мой, – обратился он наконец священническим тоном к Достоевскому, – друг мой, я помолился за вас. Да обратит вас Всевышний, в которого вы веруете, на путь сознания своих ошибок и чистосердечной исповеди. «Сотворите же достойный плод покаяния», как говорится в писании. Стучите и отверзется вам. Дерзай, чадо! Простятся тебе грехи твои… Ведь сам я был молод и грешен, мне ли не понять вас?

(Достоевский вспомнил ходившие о Дубельте слухи, будто в молодости он был известным либералистом, пропагатором восстания, одним из застрельщиков движения в Южной армии и масоном запретных лож.)

Шеф жандармского корпуса отечески смотрел на него погасшими зрачками.

– Если же дальнейший ход следствия и суда обнаружит, – чего, впрочем, я не хотел бы допустить, – с вашей стороны некоторую настойчивость, упорство, неуступчивость, гордость, самолюбие («моей мол убежденья!», «Служу истине и добродетели!» и прочие свойственные молодости, но, в настоящих условиях совершенно недопустимые возражения), то я вынужден предупредить вас, что производство по делу, к которому вы, по несчастью, причастны, поручено его императорским величеством особой следственной и военно-судной комиссии, облеченной высшими полномочиями. О, русский царь достаточно силен, чтоб растоптать в крови измену!

Все это было сказано внушительно, даже с гневной вспышкой в зеленых зрачках, но как-то в виде вставки, отчасти даже между прочим, словно в нарушение главного предмета собеседования. И словно в подтверждение тому Дубельт быстро изменил этот на мгновенье зазвучавший угрозою тон.

– Порядок дальнейшего никто не может изменить кроме государя, – прибавил он не без елейности. – Не забывайте: «Уже секира при корне ствола лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Так, кажется, сказано в третьей главе от Матфея? Примите же смиренно свою участь: вам придется некоторое время пробыть в крепости. О, пусть это вас не путает: генерал Набоков – отец родной всем заключенным. Со своей же стороны я отдам распоряженье, чтобы вам были предоставлены книги, бумага, возможность работать и переписываться с родными.

Он позвонил. В кабинете мгновенно появился щегольской поручик в сопровождении двух жандармов.

– Арестованного отправить немедленно к генералу Набокову под личную расписку, – сухо произнес Дубельт, вручая офицеру запечатанный пакет.

Он встал. Достоевский под конвоем направился к выходу. Дубельт быстро приблизился к дверям.

– А знаете ли, что я вам скажу на прощанье? – Он пронизывал уходящего своими пристальными и горящими глазами: – Я никогда не ошибаюсь в лицах: рано или поздно вы будете наш. Чем скорее это случится, тем лучше для вас. Но помните – это совершенно неизбежно: вы – наш, наш, наш!

Достоевскому стало как-то не по себе от этого неожиданного и настойчивого прорицания.

Караульные уже распахнули двери кабинета. Генерал Дубельт позволил себе последнюю жандармскую любезность к уводимому писателю. Он изящно как-то взмахнул своей сухой и длиннопалой рукой, не то прощаясь, не то благословляя, не то грозя.

– Обдумайте же все! До скорого свидания в следственной комиссии.

Санкт-Питер-Бурх

И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал со своими годами? Куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет?.. Смотри, как на свете становится холодно…

«Белые ночи»

– Сабли вон!

Франт-поручик любезным жестом приглашает следовать за ним между двух обнаженных лезвий. Снова узкая пещера коридора с глухой стеной. Галерея. Аванзал.

Снова торс и улыбка богини с обнаженными чреслами, прекраснозадой («каллипигос»!..) Венус.

Снова карета. Щелкая, хлопает дверца. Рядом бравый поручик, напротив жандармы. Броско тронули лошади, бодро несутся вдоль Марсова поля, словно спешат доставить министра в приемную Зимнего дворца. Но нет, промелькнула Миллионная (здесь жил недавно Бальзак), пронеслась набережная. Карета стучит по дощатым настилам Дворцового моста.

«Кажется, Ладожский лед не прошел, а мосты уже снова наведены?»

Было холодно, как всегда в ледоход. Над рекою пустынно, черно, ветрено, гулко и звонко. Где-то немотствуют сфинксы. Тонут стогны в первозданном сумраке. По весеннему уставу фонари не зажигались. Сквозь синь пролетают кварталы. Прогрохотал под копытами Тучков мост. Проносятся бесконечные улицы Петербургской стороны. И по понтонному мосту карета подкатывает к высокой и гладкой ограде.

Санкт-Питер-Бурх.

Крепость святого Петра принимает его в свои стены.

Здесь карета замедляет аллюр. Сквозь окна видны земляные валы и каменные куртины. – «Система Вобана, столь ценимая Шарнгорстом…»

Широкий пустой равелин замкнут тяжелыми глыбами остроконечных раскатов. Гулко проезжают под вторыми воротами темным туннелем. Дорога вдоль низких домов с решетчатыми окнами выносит к внутренней площади. Справа устремляется в небо тонкой иглой и ниспадает волютами своей колокольни царский собор. Так стремительный взлет водомета низвергается в бассейн, ширясь по концентрическим дискам тарелок и тяжело роняя свои разбитые струи.

Карета останавливается. Офицер деловито и спешно выскакивает и скрывается в невзрачном грязно-белом доме. Через минуту он снова в карете с бумагою-пропуском. Экипаж несется вдоль желтого здания, где тяжко пыхтят и грохочут машины («монетный двор»…), подкатывает к глухому забору и сквозь раскрывшиеся бесшумно и быстро ворота въезжает в тесный и замкнутый двор.

Безнадежно высокие стены бастионов.

Кордегардия. Деревянные, длинные скамьи глаголем вдоль стен. В углу козлы с ружьями.

– Переодеться!

Клетчатые брюки, фрак, пальто и цилиндр Циммермана – последние атрибуты свободной жизни – сняты, отобраны, унесены в занумерованном казенном мешке. Нужно надолго расстаться с нарядными изделиями Рено-Куртеса. Рединготы на шелку, кашемировые жилеты, лондонские плащи дымчатого цвета – прощайте! Вместо них – бурый халат арестанта, суконные портянки, шапка из грубой сермяги, коты на гвоздях.

Равнодушно он слышит приказ:

– В секретный дом, камера номер девять.

Ночью, узким простенком, под сильным караулом, через подъемный мостик над внутренним узким каналом его вводят в низкий старинный приземистый домик, со всех сторон сдавленный каменными глыбами крепости.

В середине коридора направо каземат номер девять.

Тяжелая дубовая дверь с огромным средневековым замком, засовами, петлями, скрепами, вся истыканная крупными выпуклыми шляпками старинных железных гвоздей прошлого века, со скрипом разевает пасть каземата и снова смыкается. Грохот засова по скобкам и скрежет замка.

Он в Алексеевском равелине.

* * *

Стены крепостной толщины. Тройные решетки. Окна забелены. Там, за ними, высокие стены бастионов. Только прильнувши к стеклу, увидишь серый клочок петербургского неба. Иногда проплывает робкое облачко.

В одиночке всегда полусумрак. Тают в сырой полумгле табурет, железная койка, стол, умывальник и судно. Стены покрыты на сажень от пола черно-зеленой мохнатой завесою плесени. Еле заметна узкая длинная темная щель, пропиленная в массиве тяжеловесной двери. Это – глазок. Не поймешь – занавешен ли плотным заслоном или глядят на тебя неслышно и зорко два глаза – коменданта, смотрителя, караульного? Сыро, холодно, голо. Повсюду – тесаный камень. Молчанье. Безлюдье.

Только недавно мечтал об Италии. Аполлон Майков увлек рассказами о своем путешествии. В Рим, где, как Гоголь, он будет писать поэму. Верона, Ромео и Юлия… Венеция, дворцы, каналы и солнце. И вот – каземат, бряцанье ружья, чадящая сальная свечка, тяжелый засов, железное ложе, параша.

Вот тебе Катарины, Лучии и Бьянки, догарессы и читадины! Впервые его поразила неожиданность и непредвиденность жизненных страданий. Они не входят в наш расчет, план будущего строится без включения в него возможных трагедий, неисчислимые несчастья и горести благоразумно исключаются. И вот, в процессе жизни, беспрерывное нарушение этого ясного плана, построенного, казалось бы, четко и безошибочно, как сметы инженерного департамента: болезни, женщины, друзья, даже любимый труд – отовсюду ползут на тебя эти непоправимые обиды, разбивающие волю и обессмысливающие дальнейшее существование.

Пустота одиночной камеры полна звучаний. Шаги часового, бряцанье ружья, звон ключей, щелканье замочной пружины, скрип тяжелых петель. Есть и шум: воркованье голубей в амбразуре окна, шуршанье тараканов у нагретой стены, подпольное царапанье и легкий писк мышей. Есть и человеческие звуки: из соседней камеры доносятся унылое шарканье шагов, судорожный плач или истерический хохот, монотонный говор одиночки, болезненная зевота или безнадежный мотив отчаянной песни, иногда ужасающий вопль кошмара или бреда наяву. Сводчатый потолок пустынной комнаты гулко отдает каждый звук…

Что привело его от редакций, трактиров, бильярдных, салонов в этот темный подвал санкт-петербургской Бастилии?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.