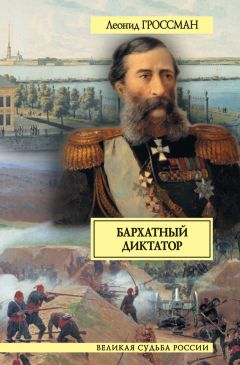

Текст книги "Бархатный диктатор (сборник)"

Автор книги: Леонид Гроссман

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)

«Смерть подходит твердыми шагами…»

Мы бы назвали его passiflora, цветком страдания, выросшим на почве, обагренной кровью, под темными небесами смутного времени.

С. Андреевский

В один и тот же год скончались диктатор и писатель. В 1888 году зимою в Ницце, на вилле Коринальди, истощенный долголетним бронхитом и чахоткой умер человек, утвердивший 21 февраля 1880 года смертный приговор Млодецкому и в ту же ночь лицемерно утешавший рыдающего Гаршина.

Он умирал медленно, томительно, годами. Признанный партией Победоносцева ответственным за убийство Александра П, он навсегда отошел от власти. Он знал, что в Гатчине очень довольны тем «qu’on a retrouve lе самодержавие» и что его уже никогда не призовут к государственному кормилу. В Петербурге его забыли, и только родной Кавказ еще втихомолку произносил с патриотическим тщеславием его опальную фамилию армянского аристократа, некогда облеченную мировой известностью. С горестной улыбкой вспоминал он напевы родных ашугов:

Лишь Арарат не забывает

О славе скрывшейся моей…

В добровольном изгнании, в одиночестве заграничных курортов он вспоминал краткий срок своей диктатуры и саркастически расценивал деятелей нового царствования. Вынужденное безделие истощало и обессиливало отставного вице-императора. Врачи сменяли друг друга у его постели, ставя противоречивые диагнозы и полемизируя на консилиумах. Легкие, бронхи, порок сердца? Экзема разъедала истощенную кожу. Смерть подходила лукаво и обходом, словно применяя к нему его собственную стратегическую систему.

Но мысль работала по-прежнему бойко и кипуче. Лишенная привычной военно-политической почвы для распоряжений и действий, она обращалась к прошлому и наново переигрывала давно разыгранные партии. Полулежа на веранде, Лорис больше вспоминал теперь, созерцал, возрождал ушедшие лица, события и речи. Там, где-то далеко у истоков сознания, в начале бытия расстилаются солнечные нагорья, шумят скудные чинаровые рощи, высятся точеные грани Алагеза. Как странно от этих раскаленных плоскогорий перенестись в прохладные коридоры Московского института восточных языков и слушать с кафедры анализ наречий и говоров, недавно лишь сочно и звонко звучавших ему с эриванских и тифлисских улиц. Его влечет к этим знойным пределам Персии и Турции, где длится десятилетиями особая, восточная, авантюрная и нарядная война, сулящая молодому офицеру верное поприще героических набегов и воинской славы. Вчерашний гвардейский корнет отважно сражается в горных чащобах, у бурных речек, под градом вражьих пуль. Предводитель удалых партизан, татарских охотников и курдов-чертопоклонников, он с дьявольским бесстрашием занимает дагестанские аулы и яростно преследует передовые отряды великого имама. В Чечне соперник Шамиля, непобедимый и обузданный Хаджи-Мурат поверяет ему, молодому ротмистру, подробную летопись своих воинских подвигов, восхищая вчерашнего гродненского гусара своим диким талантом кавалерийского вождя. И странная дружба, по-восточному с щедрыми дарами и благоговейной нежностью, сближает пленного наездника с адъютантом Воронцова.

Но упорная борьба с горцами продолжается. Неуловимо видоизменяются соотношения сил, ломается линия фронта, раскрываются предательства аманатов и хитрейшие козни наибов. И вот в Тифлис, в штаб-квартиру Воронцова, с передовых постов прислана для показа народу на базарной площади отрезанная голова Хаджи-Мурата. Запекшаяся кровь резко вычерчивает контуры губ, недавно еще величаво излагавших Лорису военную биографию бесстрашнейшего из дагестанских партизан и произносивших ему с величавой улыбкой мусульманской вежливости изысканные и трогательные приветствия.

Все эти батальные эпизоды прошлого особенно волновали старого командира среди безмолвия лимонных рощ и солнечной дремотности Ривьеры. Сколько отваги, хитрой изворотливости и умения, расчетливости и риска в напряженных и бурных страницах его военной хроники – в упоительной блокаде Эзерума и отчаянном взятии Карса! Сколько движения, переходов, наступлений, набегов, вихревого огня! И как неподвижно теперь это медленное, тяжелое и сладостное угасание у фиалковой полосы Средиземного моря под шатровыми пальмами бульвара Караборель. Какими, однако, быстрыми маршами дефилирует жизнь.

Впрочем, за русскими газетами он следил внимательно. Как старого опытного игрока, его занимали ходы и действия его преемников. В России невидимо и полновластно царил Победоносцев. Смиренный и вкрадчивый сенатор, возведенный по его представлению в обер-прокуроры Синода и воспаривший в знаменитом совещании министров на небывалую высоту влияния, так и пребывал на ней, расстилая зловещую тень над всею необъятною страной. И сам тяжелоплечий император спокойно шагал своей слоновой поступью за этим единственным вожаком, подозрительно и жадно вперявшим в свинцовые будни эпохи свои пронзительные глаза ночного хищника. Он был страшен в своем одиночестве, этот византийский стилист с мертвенно бледным лицом и исступленно сжатыми губами. Словно над пустыней парил он своими бесшумными крыльями. Давно скатились в могилу или опалу знаменитые государственные мужи прежних царствований – Строганов, Милютин, Валуев. Покорно и льстиво восходила к власти вся эта обещающая молодежь восемьдесят первого года – Муравьевы, Плеве и Витте. Шла другая пора, которой бархатный диктатор уже не принадлежал и не был нужен.

Оставалось одно: медленно растворяться в этом весеннем воздухе приморских Альп, под ласковыми дуновениями мистраля. Какая дурманящая слабость! Не последний ли это апрель в его жизни?

Неторопливо разрывает он свежие бандероли полученной почты: средоточие его дум и ожиданий все там же – в этом громоздком, сыром, печальном и торжественном городе, где, бывало, без копейки в кармане беззаботно блуждал он кавалерийским юнкером по Грязной и где мгновенно протек исторический срок его безграничного владычества над целой империей – этот головокружительный и странный год государственных предначертаний и великих реформ, в одно мгновение взорванный шальной жестянкой Кибальчича.

Запах петербургской газеты чуть пьянил его, но содержание столбцов угнетало и расстраивало. Придворная хроника, правительственные распоряжения, списки назначений и наград, циркуляры и тарифы, законы об иноверцах и уставы церковно-приходских школ – все это настойчиво твердило ему о неустанной и упорной отмене малейших остатков его политической программы. Кликушествующий победитель поединка 8 марта с мрачной настойчивостью утверждал свою победу.

В отделе внутренних известий привлек внимание обстоятельный некролог:

«Сегодня, в четверг 24 марта, утром скончался один из наиболее талантливых молодых писателей Всеволод Михайлович Гаршин. Смерть его поразила всех своей неожиданностью и трагическими подробностями. В субботу утром он упал с лестницы с высоты четвертого этажа вниз в пролет. С этого дня и до сегодняшнего утра покойный не приходил в сознание. Окружающие полагают, что Bс. М. покусился на самоубийство в припадке душевной болезни, которою он уже издавна страдал… Поранения, полученные покойным при падении, были очень тяжелы. По рассказам близких соседей, у него оказались переломы костей в нескольких местах. Наиболее тяжелые фазы его болезни приходились к началу весны, и настоящая весна была последней тяжкой весной его жизни».

Лорис задумывается. Странная, незабываемая ночь возникает перед ним во всех своих тревожных подробностях. Лишь накануне скользнула по нем пуля Млодецкого. Но целая кипа бумаг уже возвещает о неумолимой развязке: рапорт петербургского полицмейстера о возведении виселицы, телеграмма московского генерал-губернатора об отправке скорым поездом в Петербург палача Фролова, последнее сообщение коменданта крепости о подготовке позорной колесницы для заключенного. И вот на темном шелку портьеры бледное измученное лицо: «Ваше сиятельство, пощадите человека, стрелявшего в вас!» Через восемь лет все еще звучат в памяти рыдания, мольбы и угрозы безумца, трогательного, без сомнения, в своем заступничестве, но совершенно безнадежного для голоса рассудка. Потребовалась вся изощренная опытность старого дипломата и стратега, чтобы кое-как успокоить и выпроводить этого больного мечтателя, предлагавшего среди вихря взрывов и выстрелов обуздать анархию мерами нравственного самоотречения. И вот трагедия раненого сознания, мучительно метавшегося в эту зловещую ночь, разрешилась смертельным прыжком с четвертого этажа в пролет лестницы.

Газетная заметка сводила к нескольким строкам сложную и запутанную сеть событий, взволновавших своим исходом в марте 1888 года литературные круги Петербурга.

* * *

Гаршин умер внезапно и быстро. Но смерть давно уже приближалась к нему «твердыми шагами». Он занимал в это время плохонькую квартирку с крутой и грязной лестницей в самом верхнем этаже большого доходного дома, в угрюмом переулке, недалеко от Невского. Возвращался зловещий приступ недуга. Он знал – теперь это навсегда. Тогда, после Сабуровой дачи, после петербургских и орловских лечебниц, еще могло наступить исцеление, еще не все было потеряно, он еще мог вернуться к жизни. Теперь же не было возврата. Подавляющим грузом нагнетались тяжелые, больные воспоминания. Он, знаменитый писатель, – конторщик в гостинодворском отделении Анноловской писчебумажной фабрики… Автор «Четырех дней» – секретарь съезда представителей железных дорог… вечный обитатель сумасшедших домов… Он, учитель людей, – в смирительной рубашке под опекой грубейших санитаров психиатрических лечебниц, смешной и жалкий выкидыш жизни.

И все вокруг, казалось, соответствовало этой внутренней беспросветности. Смерть протягивала над страной свои серые крылья, как сплошной балдахин над царской усыпальницей.

На Невский проспект в феврале 1887 года выходили шесть студентов. Двое несли под шинелями какие-то тяжести, а третий под мышкой толстую книжку в переплете, самый обыкновенный лексикон. На корешке золотое тиснение «Терминологический медицинский словарь Гринберга». Переплет из толстой папки, оклеенной зеленой мраморной бумагой. Но если тщательно изучить медицинский справочник, то обнаружится, что внутренность книги вырезана, а оставленные края листов склеены меж собой и свинчены шестью винтами, в пустое же пространство внутри книги вставлена жестяная коробка, в ней же три фунта белого магнезиального динамита. Свободное пространство между папками переплета и жестянкой наполнено, свинцовыми пулями – жеребейками, начиненными азотнокислым стрихнином. Словарь предназначен для царского экипажа.

Первого марта студенты были арестованы. В середине апреля они предстали перед судом особого присутствия Сената. А 8 мая, в четвертом часу утра, в Шлиссельбургской крепости товарищ прокурора Щегловитов приводил в исполнение приговор Сената о казни государственных преступников – Шевырева, Ульянова, Осипанова, Андреюшкина и Генералова…

Это страшное, кровавое, неотвратимое, казалось, ползло на Гаршина отовсюду из газет, иллюстраций, разговоров, даже подчас из угрюмого безмолвия уличной толпы. Цикл непрерывно возвращался: жест гнева и бунта – и беспощадно растоптанные молодые жизни. За покушениями – виселицы. Где-то раскидывался своими кадровыми лепестками гигантский цветок-вампир, жадно вобравший в себя всю кровь зловещей годины. Эпоха тяжело дышала на него своим отравленным дыханием и словно требовала от него приобщения к своей борьбе, к своему отчаянию и гневу. В молодости, десять лет перед тем, он без раздумья бросился в войну. Он проболел лихорадкой своего времени, он пролитой кровью купил себе право отразить в искусстве величайшую тему своего времени. Теперь он должен был бы так же беззаветно броситься в революцию, отдаться великому течению современности, принести ему в жертву свою жизнь и кровь и, может быть, до наступления гибели ослепительно и окончательно отразить в своем слове героическую схватку двух смертельно враждующих миров…

Но прошедшее десятилетие легло невыносимым грузом на его мысль и волю. Он чувствовал, что ослабел под этим гнетом кровавой эпохи и всех изнурительных бредов своего потрясенного сознания: никнет его писательский дар, изменяет художническая зоркость, улетучивается его прежняя влюбленность в жизнь, все застилается убийственным равнодушием и тупой усталостью. Этими ли слабеющими руками вычерчивать трагические облики борцов, преображающих историю? Ему ли, обессиленному болезнью, изваять могучие фигуры новых людей, которые воздвигнут своими мускулистыми руками прекрасный и мудрый мир человеческого братства? Художник окопов и лазаретов, он был бессилен запечатлеть в своих страницах этих незаметных подвижников конспиративных квартир, подпольных лабораторий и тайных типографий. Он сумел в свое время обвести неизгладимыми контурами мимоидущие облики рядового Иванова и капитана Венцеля. Но Желябов, Млодецкий, Ульянов, Перовская, – как запечатлеть в слове образы этих великих обреченных? Как изобразить эту длящуюся трагедию целого поколения, отброшенного от школьных аудиторий в безнадежность темниц, виселиц, эшафотов? Эта неиссякающая кровь, хлещущая вокруг него жадными потоками, снова затемняла перед ним видение мира, застилала свет, раскрывала все шлюзы стихийному напору ужаса и отчаяния. Подступающее зло накатывалось отовсюду, опустошало душу предчувствием холода и развала, этого смертного разложения мысли, обрекавшего его на долголетнее прозябание живым трупом, замурованным в склепы психиатрических лечебниц. Попасть опять в эту страшнейшую из тюрем, снова променять свою светлую славу писателя на казенный номер сумасшедшего дома и бурый арестантский халат, от друзей и молодежи быть насильно отброшенным в это мертвое море перекошенных и бессмысленных лиц – о, лучше размозжить череп о плиты грязного пола лестничной клетки! Лучше гибель, чем это медленное удушение горячечным камзолом.

«Смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твердыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже и меня больше мучит и болезнь и воскресающее былое…»

Так записал он когда-то, и теперь эти строки казались ему записью его текущего дневника, предсмертным признанием и последней жалобой.

* * *

За несколько дней до смерти он провожал ночью гостя из квартиры своей до самого подъезда. На одной из площадок он остановился, взял спутника за рукав пальто и осветил свечой широкий пролет лестницы.

– Неужели вас не тянет броситься туда?

Внизу на площадке стояла печка, ветер врывался сквозь еле притворенную дверь на лестницу, тени блуждали по стенам и густели в углах. И, высоко поднимая свечу, Гаршин пытливо и пристально всматривался в зияющую темноту огромными блуждающими глазами, словно ища там невидимого друга-избавителя. Сам он как-то весь почернел и казался одичалым со своей лохматой гривой Авесалома.

– Что с вами, Гаршин, вы плачете?

Гулко и странно звучали в пролете лестницы отрывистые фразы, разорванные глухими всхлипываниями.

– О, если бы нашелся друг с характером… который бы покончил со мною из жалости… когда я потеряю рассудок…

Наутро его нашли разбитым и стонущим на нижней площадке. Его перевезли в хирургическую больницу. В палате он впал в бессознательное состояние. Без крика и бреда он погрузился в глубокий невозмутимый сон, длившийся пять суток. Бледное лицо в черном обрамлении среди белизны наволок, простынь, повязок со льдом уже казалось выточенным для надгробного камня. Стиснутая рука, не отрываясь, лежала на груди чуть слева, где в развороте сорочки еще краснела еле затянувшаяся ранка от ушиба при падении, вероятно, об угол печки… Еще одно пророчество поэта о своей смерти: Ленский в окровавленном сугробе, Поприщин в колпаке умалишенного… И вот – красный цветок, унесенный безумцем в могилу.

Рулетенбург

Повесть о Достоевском

Начиная с известного возраста, наши воспоминания до такой степени перекрещиваются одно с другим, что вещь, о которой мы думаем, книга, которую мы читаем, почти не имеют значения. Мы вложили себя повсюду, все стало плодоносным, все опасно, и можно производить такие же драгоценные открытия, как в мыслях Паскаля, в какой-нибудь рекламе мыла.

Марсель Пруст. Albertine disparue, I, 208.

Посвящаю Серафиме

Ватерлоо

Глубокая тишина царствовала в Европе, когда Фридерик Великий закрывал глаза свои навеки; но никогда подобная тишина не предшествовала столь сильной буре. Все было спокойно, и здание политической системы европейских государств казалось непоколебимым. Вдруг все взволновалось и вырвалось из обыкновенного своего хода…

И. Кайданов«Руководство к познанию всеобщей политической истории». П., 1834

Полвека тому назад на полях Бельгии решались судьбы Европы. В честь павших под Ватерлоо при армии генерала фон Блюхера славных подданных великого герцогства Нассауского сегодня на Луизен-плаце в 11 часов утра состоится в присутствии его превосходительства коменданта, господина бургомистра и почетных граждан торжественное открытие памятного обелиска, на которое магистрат и дирекция вод приглашают достопочтенных обитателей старого города, а также всех временных гостей лечебного места.

Так сообщал в это жаркое августовское утро курортный листок. Оптические магазины публиковали о прокате зрительных трубок от талера до гульдена. Полки двигались в парадном облачении по главным улицам, оркестры гремели, флаги реяли над замком, вокзалом, казино и ваннами. Но магазины были открыты, а главное – почтамт работал.

– Нет ли письма пост-рестант на имя…

– Герр Тэодор фон Достоэфф?..

– Именно, я не впервые ведь…

«О подлый немец, он уже ухмыляется! И как он быстро перебрасывает свою пачку, ведь может пропустить…»

Меж быстролетных пальцев почтмейстера действительно проносились вихрем плотные конверты с прямоугольными и круглыми штемпелями империй, республик, княжеств и королевств.

– Нет, майн герр, ничего.

– Вы уверены?

– Извольте убедиться.

И на стойке перед оконцем легла веером колода писем, расцвеченных пестрыми гравюрками с проколотыми краями. Фиолетовые, лимонные, карминные, бронзово-зеленые, молочно-голубые, огненно-оранжевые, они являли в своих маленьких квадратах тончайшие очертания геральдических животных и горбоносые профили в эспаньолках и бакенбардах, под сквозным убранством лавров, венцов и повязок. Сквозь эти пестрые оконца в мир, казалось, поблескивали стремительные колеи международных поездов и широко расстилались во всех направлениях обветренные пространства материков. И легкими, летучими, невесомыми вестниками дальних стран мелькали под этими зубчатыми полихромными клочками в разноязычных почерках Востока и Запада имена, имена: фон Дорнах, Далейрак, Демидов, Даржансон, Дельфино, Деннекер, Джемаль, Домбровский, Доун… Действительно – ничего.

– Скажите, письма на имя банкирских контор, векселя и чеки получаются сюда же?..

– Разумеется, майн герр. Но вы так часто тревожитесь, не прикажете ли доставлять всю корреспонденцию на ваше имя в отель «Виктория»?

– Нет, нет, прошу вас, не делайте этого. Я сам наведаюсь позже.

– Как вам будет угодно. Гнедиге фрау?

Шуршат шелка широкого кринолина. У почтового оконца запевает флейтой женский голос. Это опять все та же, нарядная и задорная, но с неуловимой тенью тревоги в расширенных глазах. Васильковая лента схватывает сверкающим бантом крохотный капор, свисая к поясу двумя широкими волнистыми потоками. Внизу целое море шелка – опрокинутый пурпурно-золотой тюльпан, огромный и пышный, из которого тянется тонкий стебелек осиной талии, словно увенчанный вздернутой головкой с огненным руном модной прически под кружевом головного убора. Это и есть то пышное, нелепо нарядное, предписанное нравами Тюильри бессмысленно богатое одеяние, против которого восстают фельетонисты и выступал недавно в парижском Сенате сам генерал-прокурор. Вот она – необузданная роскошь женщин… Это одна из львиц игорного казино – Селеста Могадор, подруга знаменитой Коры Пёрль, введшей в моду для веселящихся парижанок медные волосы «цвета моркови». Их называют теперь уже не камелиями, а бишами, вероятно, из-за больших и утомленных глаз. – Ma biche! Это звучит так ласково. Вот и эта золотистая газель магнетизирует долгим взглядом, словно дразнит и завлекает. С манящим удивлением и задорной пытливостью она всматривается в его бледное лицо и узкие глаза чужеземца.

Но, избегая женского участия, рассерженно и угрюмо герр Тэодор оставляет почту.

Тяжелым и медленным шагом, словно в ножных кандалах, он движется по Вильгельмштрассе к длинным колоннадам курзала. Утреннее солнце не освежает, а жжет его. Шумный городок раздражает и сердит. Улица заполнена нарядной и праздной толпой, уже получившей развлечение от кипящих струй Кохбруннена. Оркестры гремят, террасы ресторанов заполнены, пекарни и колбасные кипят народом. Гиды у конторы туристов приглашают гуляющих присоединиться к экскурсиям на Зоненберг, Кларенталь или Гоге-Вурцель. По улицам сплошным потоком движутся водопийцы (недавно он вычитал это нескладное слово в каком-то юмористическом листке). Туго шагают сановитые подагрики и ревматики, подпрыгивая на ходу и методически ударяя утоптанные дорожки резиновыми наконечниками своих увесистых дубинок. В толпе приветливо и благосклонно мелькает знаменитый профиль прусского министра, приехавшего растворить известь своих артерий в горячих источниках рейнской долины.

Доносятся обрывки разговоров. – «При песке в мочевом пузыре стакан Шютценгофквелле…» «Ну, а при завалах, при несварении желудка?» – «Клод Бернар уверяет, что отделения канала воздействуют благотворно на процессы пищеварения…» – «Кто уверяет?» – «Клод Бернар, знаменитый парижский ученый, сенатор, весьма уважаемый самим Луи Наполеоном. Неужели не слыхали?..»

Он шагает грузно и гневно. Разгромить бы этот мерзкий городишко… К чему только его укрепляли римляне и пощадил Наполеон?.. В Тридцатилетнюю войну он, говорят, был разрушен до основания… Жаль, что восстановили! Вон понастроили вилл и замков…

Он проходил мимо большого сигарного магазина «Гебрюдер Центнер унд Вольф». Вкус к дорогим табачным изделиям обратил его взгляд к витрине, где плоские прямоугольники тонких пластин древесины пестрели золотистыми ярлыками с изображением тропических островов и меднокожих туземцев. Крепкий дурманящий запах редкостных табачных листьев витал вокруг магазина, создавая вместе с яркоцветными пейзажами ящиков неожиданное представление о банановых рощах, баобабах и пальмах, синих гладях озер, бестревожности, безгреховности, райском блаженстве, золотом веке. Внимание его привлекла большая шоколадная голова гипсового негра с легким бензинным огоньком над кончиком его неопалимой маниллы. Толстое зеркальное стекло витрины вычертило перед ним угрюмое и злое лицо с узкими пронзительными глазами и выпяченными скифскими скулами, в мягком обрамлении прозрачной и редкой каштановой бороды, словно залитое бледностью скрытого недуга и почти искаженное резкой складкой невыносимого нервного раздражения.

Это четкое отражение гладкого стекла не на шутку рассердило его. Он не любил своего лица, чем-то напоминавшего ему вахтера, дьячка, солдата из разжалованных или волостного старшину. Только у выродков такая хилая сквозная борода, еле скрывающая подбородок… Виснут жидкие пучки усов. Монгол, азиат, кочевник, ничего европейского, кроме ворсистой венской шляпы кофейного цвета! Бескозырка бы пошла лучше к этой неотесанной голове калмыцкого божка или самоедского идола, нелепо прорезанной умными и гневными человеческими глазами. Лафатер бы сказал: взгляд мыслителя, но мускулы лица выражают досаду дельца, подавленного гнетом мелких невзгод. Виски вогнуты, щеки втянуты, лоб выпячен, нос расплылся, череп сплющен сверху и раздается в стороны – из таких широких и плоских черепов, верно, пил Чингисхан у пирамиды в миллион голов. Глаза горят и словно выпытывают тайну, а лицо беспомощно и жалобно виснет… Противно и жалко. У побывавших в острогах навсегда остается на лице какой-то неуловимый оттенок, как у горбунов или калек. Бледность, угрюмость, резкая морщина на лбу, подавленность взгляда, скрытность. На его лицо неизгладимо лег этот проклятый отпечаток – что-то каторжное оттиснулось на нем…

От пристального рассматривания эти очертания в глади стекла как-то сливались и смешивались. Негр уже еле просвечивал сквозь бледность этой угловатой маски, и только бензинный огонек шевелился каиновой печатью в самой середине бескровного лба, беззаконно захватывая загнутое поле и шелковую ленту его круглополого фетра. Он поторопился видоизменить свою безнадежную гримасу и, кое-как прикрыв ее условной благостью, продолжал путь по Корсо.

Он шел, подавленный происшествиями последних дней. После неслыханного выигрыша круто повернулось колесо: потеря за потерей, система нарушена, принцип утрачен, полный проигрыш. В отеле подают недельный счет – платить нечем, унизительные просьбы перед этим бритым толстяком с тремя подбородками – отсрочка на два дня, затем хладнокровное сообщение динстмана, что хозяин не приказал давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. При этом намек на полицей-директора (Гоголь! Гоголь!). С трудом и унижением выпросил чай – и тот отвратительный, жидкий, простывший, стаканами, без чайника, без спиртовки. И вот три дня – питание одним отстоенным чаем. Слуги обнаглели, платья не чистят, на зов не идут, жирный мажордом не замечает – все преисполнены невыразимым немецким презрением, ибо нет здесь выше преступления, как быть без денег и в срок не заплатить. И как на беду никакого ответа – ни из Петербурга, ни из Парижа, ни из Бадена, ни из Женевы. Все забыли… Умирать голодной смертью, что ли, среди этих вилл, замков и парков?

Он сворачивает на Луизенштрассе, уставленную во всю длину, от казарм до лужаек, прямыми шпалерами войск. Сквозь толпу по узкому тротуару он доходит до площади. Нарядная публика клокочет по ступеням деревянных амфитеатров. Посреди плаца под просторным парусиновым чехлом уже вычерчивается остроконечный монумент.

«Словно шило в мешке. Нашли тоже празднество! Великобританец Веллингтон с помощью пруссака Блюхера – едва-едва не запоздавшего – обрушился на горсть последней Наполеоновской армии и смял ее своей «превосходной» численностью. И лик Запада изменился, и пошла по иному пути история… При чем же тут нассауцы с их начальником гарнизона и директором вод?..»

Празднество начиналось. Роты пехотинцев обступили живым квадратом площадь. Пять пушечных салютов грянули из артиллерийских казарм. Оркестр, привычный к вальсам и оффенбаховским попурри, с наглой бодростью сыграл военный марш. Плотный старик с бычьим затылком, в лоснящемся цилиндре, с розеткой в петлице и бантом на плече, мягко помавая пушистым серебром бакенбард, уже вздымал к трибунам короткие свои пальцы, туго обтянутые белою лайкою. Доносились обрывки речи:

– …Чем начал свою деятельность этот кровожадный и тщеславный безбожник? Когда доблестные союзные армии стремились спасти французское королевство от дьявольской гидры якобинства, он беспощадно разгромил порт Тулон и обратил в бегство славные эскадры врагов Конвента…

Под коричневым фетром роились видения и проносились воспоминания. Бонапарт, Тулон, Египет, пирамиды…

– …На парижских улицах он оказался таким же палачом, – продолжает стрекотать оратор. – Перекрестным огням артиллерийских орудий он расстрелял восставших парижан и ценою неслыханной гражданской резни присвоил себе звание главнокомандующего…

«Однако старик неплохо выучил свой урок истории. Но этот пафос, эти жесты…»

Он оглядывается. Против него, на одной из трибун, вспыхивает васильковая лента и переливает на солнце золотистый пурпур шелковых складок. Это она, Селеста Могадор. Рядом с нею этот банкир из Франкфурта, зять Ротшильда – нос, как вороний клюв, глаза навыкате, жесткая поросль вьется над висками. На кого он похож? Ах да! В детской книжке «Сто картин из Ветхого завета» встречались такие саддукеи и фарисеи. А она снисходительна, беспечна, резва и, кажется, искусно скрывает заученной улыбкой тревожную тень, еле пробегающую по ресницам.

– …Мечтая о великих завоеваниях на Востоке, – раздается с эстрады, – он бросает огромные силы к египетским пирамидам, но как только чума и туземцы уменьшают наполовину французские войска, он тайком бежит во Францию, бросая остатки своей армии в Египте… Он позволяет себе забыть в песках пустыни сотни тысяч обреченных на верную гибель…

Старик заканчивал свою речь. Он наносил последние риторические удары «продажному космополиту, возомнившему себя всемирным императором», но получившему наконец достойный урок от непобедимого прусского полководца Гебгарда-Лебрехта фон Блюхера, который с помощью героических подданных герцогства Нассауского и при некоторой поддержке Англии навсегда сокрушил всеевропейского тирана, опрокинув его с вершин Мон-Сен-Жан между Ля-Гюльпом и Катр-Бра.

– Вечная память славным нассауцам, героически павшим в сражении под Ватерлоо! В их честь мы воздвигаем этот памятник, высотою своею равный монументу Фридриха Великого в Берлине.

Оркестры бурно взыграли. Шпалеры войск взметнули штыки. Вихрем пронеслись рукоплесканья. Но, казалось, все шумы и грохоты поглощало одно слово: Ватерлоо.

Оно невидимо росло и гудело, как трубный клич, звучало медью последней битвы, отчаянием непоправимой гибели, крушением одной героической судьбы. Словно до краев наполненное кровью великой исторической трагедии, оно, казалось, изнемогало от страдания. Вихрь воспоминаний вздымался от его гудящих и звонких слогов. Мгновенная смерть орлов Ампира. Триста тысяч бойцов, восемьсот орудий. Размытые дороги, рассеянные корпуса, растоптанные батареи. Безвестная мыза, откуда великий завоеватель пытался дать ослепительный удар по вражеским полчищам и где прозвучало рыдание последнего поражения: «Франция погибла!»

Оркестры задорно и напряженно доигрывали военный марш. Под грохот литавр и барабанов мелькали в памяти страницы ветхих учебников, риторическая приподнятость Кайдановых и Смарагдовых, летопись походов, сражений, коронаций, конгрессов. Возникли и торжественно прокатились ритмические периоды старинного кафедрального красноречия. Фридрих Великий, смежающий веки в глубокой тишине – и революция, казнь Людовика, Наполеон… Вихрь невероятных побед и бесповоротная гибель у маленькой безвестной фермы, навсегда вошедшей в историю трагическим эпилогом бонапартовой эпопеи.

Тема Наполеона снова, как в былые годы, томила его. Завоеватель, строитель империй, вождь вооруженных толп, бестрепетно бросающий их на верную гибель. С кем он говорил на эту тему где-то давно, когда-то в молодости?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.