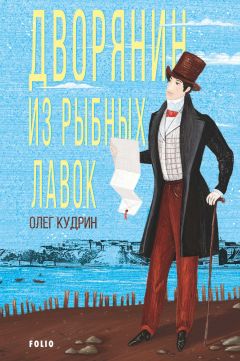

Текст книги "Дворянин из Рыбных лавок"

Автор книги: Олег Кудрин

Жанр: Полицейские детективы, Детективы

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

Глава 15

с увлекательным рассказом о том, как может помочь следствию знание философической поэзии германца Новалиса

Наскоро сделав дела так, чтобы поубедительнее обозначить свое присутствие в российской канцелярии и Французском консульстве, Натан летел в Австрийское консульство как на крыльях. В этом ему помогал извозчик.

А по дороге думал, как общаться, какой подходец найти к чиновнику Фогелю. И не мог придумать. По зрелому размышлению получалось, что выспросить нужное будет ох как непросто. Начальник канцелярии «старина Пауль», занимавшийся учетом сограждан, был не так прост, как можно было бы о нем подумать, застав во время смехового взрыва (сегодня как раз подобный случился у Кочубея). Он с его стажем работы в Консульстве строго относился к служебным тайнам, раскрывать каковые не имеет права. А список посещавших Консульство и вставших на учет, несомненно, был секретом для посторонних… Вот уж Казарменный переулок, вот уж нужный дом виднеется, а Горлис так и не придумал, с чего начать нужный разговор с Фогелем. Причем начать быстро, не затягивая. Вдруг разговор выстроится так, что к нему нужно будет возвращаться несколько раз.

Фогель сегодня был в своем обычном рабочем, так сказать, настроении. Не повезло. Если б он, как в прошлый раз, смешинку проглотил, Натану было б легче. Горлис начал просматривать свежую прессу, делать пометки. А идеи, хоть какой-нибудь, мало-мальски годной к делу, всё не было. И вдруг он увидел новость из Прусской Саксонии о том, что молодые почитатели таланта поэта и философа Новалиса, безвременно покинувшего сей мир 17 лет назад, готовятся отметить сие событие у могилы своего кумира.

Вот оно! Вот! Натан припомнил, как кто-то говорил, что Фогель, при всей своей канцелярской строгости и неромантической внешности (животик, лысина, нос картофелиной), в душе – поэт. И особенно любит философического Новалиса. Впрочем, горячиться не следует – а вдруг оная информация не вполне точна, преувеличена? Надо как-то аккуратно проверить старшего коллегу на сей предмет. Горлис почтительно окликнул господина Фогеля, спросив, найдется ли у того минутка, чтобы услышать новость об инициативе саксонских буршеншафтов[29]29

Буршеншафт – студенческое братство (община) в германских университетах.

[Закрыть], касающихся поэта и философа Новалиса. И по тому, как у собеседника затуманились вдруг глаза, понял, что попал в точку!

Да, на этого живца нужно ловить! Горлис начал лихорадочно припоминать что-то из романтического поэта. На него самого когда-то произвели впечатление стихотворные строки в конце третьей главы Heinrich von Ofterdingen[30]30

«Генрих фон Офтердинген» – роман Новалиса, состоящий из прозаических и поэтических фрагментов. Сам автор называл его «апофеозом поэзии». Опубликован посмертно в 1802 году.

[Закрыть]. Натан понял, что они хорошо подойдут к сложившейся ситуации. И начал читать их наизусть с этакой скупой, затаенной вдохновенностью, обращаясь ни к кому и – одновременно – ко всему миру:

Der Sänger geht auf rauhen Pfaden,

Zerreißt in Dornen sein Gewand;

Er muß durch Fluß und Sümpfe baden,

Und keins reicht hülf reich ihm die Hand[31]31

Пути певца – труды без счета,Он платье о терновник рвет,Проходит реки и болота,И помощь – кто ему пошлет? Здесь и далее – перевод Василия Гиппиуса.

[Закрыть].

В начале прекрасных строк рука Фогеля с деловой бумагой застыла на весу. После чего лист был положен в прежнюю стопку. И начальник канцелярии уже просто слушал любимые стихи. Он, кажется, впервые ощутил, как точно эти классические, но при том живые строки соотносятся с его текущей действительностью: «реки и болота» – это ж как раз про одесские улицы в дождь и весеннюю распутицу. А евреи, переносящие публику в хорошей одежде через улицу, уже просят по двугривенному! Не говоря уж о том, как ямщики дороги. А консул фон Том плату уже лет пять как не повышает.

Натан же продолжал – всё с той же негромкой, вкрадчивою искренностью:

– Господин Горлиц, откуда у вас такой прекрасный «высокий немецкий»? – спросил чиновник, из последних сил выныривая из поэтических глубин.

Натан задумался, говорить или прикусить язык. Но решил не тратить время на долгие размышления, играть впрямую, ва-банк – быстро и напористо. И сказал, что до Франции его семья жила в восточной Австрии. В глазах чиновника появилась особый размышляющий холодноватый интерес (примерно такой был когда-то у Степана, когда Натан впервые рассказывал ему о своем австрийском прошлом). Он явно подумал о том, что Горли, Gorlic, Горлиц – это, скорее, не французская фамилия, а литваковская… И дело не в том, что Фогель (равно, что и Степан когда-то) как-то по-особенному плохо относился к евреям. Странно было бы думать такое о человеке, который в эмансипирующемся мире передового XIX века едва ли не всю жизнь работает помощником Христиана Самуила фон Тома, каковой хоть и Христиан, и фон, но всё же Самуил. Просто нужно было какое-то время, чтобы осознать новую информацию о французском гражданине. Однако именно такие осознающие размышления, сбивающие чиновника с нужного настроения, были сейчас лишними, вредными.

Прочувствовав сие, Натан продолжил декламацию более вдохновенно, выходя на коду. Да еще скромно и как бы незаметно (это особенно хорошо у поляков получается, есть чему поучиться) перекрестился на последних строчках отрывка: «Ich kann den Himmel für sie dichten, / Doch meiner denkt nicht ein Gebet»[33]33

Я в песнях сотворил им небо.В молитве их найду ль ответ.

[Закрыть]. И чиновник вновь расчувствовался, утонув в поэтической стихии Новалиса, в каковую погрузил его Горлис…

А следом Натан сказал, что друг из Вены пишет, будто в Одессу в течение последнего года приезжал некий австриец, польского, правда, происхождения. Но человек очень культурный, большой поклонник Новалиса, который у него… да не только у него, а у всей его семьи просто кумир. И он, кстати, сей человек – заядлый коллекционер, имеющий автографы великого поэта-философа! Горлис врал вдохновенно, быстро, напористо, не давая собеседнику сойти с тропинки нужного настроения.

– Представляете, господин Фогель, сколь непознаваемо гармоничен сей мир! Вот здесь, рядом с нами, в Одессе, ходит человек, обладающий бесценными свидетельствами жизни и творчества нашего любимого поэта.

– Да-а. А что венский приятель писал вам об этом соотечественнике и зачем?

– Говорил: ежели мне скучно будет и захочется в Одессе пообщаться с умным культурным человеком, то… Но вот беда какая, венский приятель подзабыл его фамилию, знаете, они у поляков бывают такие сложные, непривычные. Помнит, что, кажется, на Г и далее – как-то сложно. Я признаться, давно хотел найти сего человека, но…

– А что ж вы, господин Горлиц, ко мне не обратились. По такому редкому случаю я бы помог.

Натан округлил глаза от такого кощунственного предположения.

– Как можно, господин Фогель?! Это ж запрещено – разглашать посторонним фамилии становящихся на учет в консульстве.

В глазах начальника канцелярии вновь появился всё тот же холодноватый блеск чиновного размышления. И вправду – нарушение инструкции. Но, с другой стороны, столь незначительное: ну, кому и как может повредить знание фамилии восточно-австрийского поклонника великого Новалиса?

Фогель молча вышел из комнаты и, как хотелось верить, пошел рыться в картотеке. Через минуту он вернулся с листом бумаги в осьмушку, на которой было написано: «Ежи Гологордовский. Март 1817».

– Да, приходил такой в одесское Консульство Австрии год назад, – сказал чиновник, показывая Натану запись. – Но более не появлялся.

– Ах, какая жалость! – совершенно искренне воскликнул Натан. – Ну, то есть, с другой стороны, я счастлив, что нашел такого искреннего любителя Новалиса в вашем лице. Но, согласитесь, втроем с этим господином Голог… Гологур…

– Гологордовским. Прав ваш венский приятель. Фамилия и вправду непростая.

– Втроем с господином Гологордовским нам было бы интересней порассуждать о поэзии и натурфилософии.

– Да, конечно. Я буду очень рад, ежели господин Горлиц найдет господина Гологор… Гологордовского. И ежели это получится, не забудьте, что я буду счастлив выкупить автограф Новалиса.

– Разумеется, господин Фогель, буду помнить.

– Да, и автограф Новалиса – во что бы то ни стало!

Натан ждал, может, Фогель отдаст ему осьмушка с важной надписью. Но тут он ошибся, начальник канцелярии не настолько уж потерял осторожность, чтобы оставить вещественное свидетельство нарушения инструкции. Фогель порвал бумагу на мелкие кусочки. Однако и их не выбросил в мусорную корзину, как можно было ожидать, а положил в карман.

Горлис ничем не выдал своего разочарования. Тем более что разочаровываться, по большому счету, было не от чего. Он и так узнал всё, что хотел.

Сложив рабочие бумаги, Натан начал собираться. И когда он, держа в руке цилиндр, уже готовился выйти в дверь, Фогель еще раз повторил, прощаясь:

– Всего доброго, господин Горлиц. Итак, автограф Новалиса – во что бы то ни стало!

– Да-да.

– Но за разумную цену…

– Несомненно.

Натан пообещал.

Он шел по улице чуть ли не вприпрыжку. Он добился большого успеха, узнав настоящее имя погибшего, «дворянина из Рыбных лавок». Не Григорий Гологур, а Ежи Гологордовский! Дальше будет легче, дело пойдет быстрее.

* * *

Итак, «дворянин из Рыбных лавок» – не Григорий Гологур, а Ежи Гологордовский. С такой важной новостью Горлис отправился с Дрымову. По дороге он думал о том, что их прежние рассуждения со Степаном оказывались верными, в общем-то во всем. И теперь, кстати, ясною становилась краткая надпись, сделанная на его кресте: J. H. – Jerzy Hologordowski! А уж теперь, когда известно настоящее имя убитого, в русских канцеляриях наверняка найдется еще какая-то важная информация на человека с таким именем. И расследование быстро продвинется далее…

Но на этот раз не повезло: Дрымова в его любимом кабинетике не оказалось. Пришлось брать пролетку, ехать в район ответственности и проживания частного пристава – к Вольному рынку. А там расспрашивать кого ни попадя, где он. Да еще побегать в поисках. Полицейские в строящемся городе много чем занимались, прежде всего – отслеживанием порядка при просыпающемся строительстве. Тут же, с наступлением весны, работы многажды прибавилось. Материалы, заготовленные к сезону, распаковываются для разнообразных работ. Да еще всё время привозятся новые – доставленные по Днестру (и далее до Одессы на подводах) или по Днепру (эти – не только на телегах, но и морем вдоль берега).

Натан нашел полицейского при исполнении. Афанасий занимался небольшим рукоприкладством и посильным мздоимством, воспитывая мелкое чиновное лицо. Тот, хитрец, перед этим несколько раз наново оформлял одну и ту же горку ракушечниковой крошки, привозимой на край города для посыпания улиц. Дело простое. Высыпал на одном перекрестке горку – оформил не только доставку, но и все якобы выполненные работы. А на следующий день вместо того, чтобы нанять рабочих и посыпать ею улицу (за что деньги уже выписаны и забраны), просто перевез ее через несколько кварталов, где всё оформил наново, ничего иного, кроме перевозки и оформления, не делая. Дрымов заметил непорядок только при третьем переезде «блуждающей горки» и потому был сильно зол.

Но, услыхав от Горлиса слово «срочно», всё бросил. Узнав настоящее имя убитого, спросил, откуда информация, насколько точна. Тут уж Натан, помня давешние игры Дрымова в секреты, ответил, стараясь, чтобы это не несло в себе чрезмерной мстительности: «Никоим образом не могу ответить!» Однако добавил уверенным голосом, что информация точная. (На самом деле абсолютной, стопроцентной достоверности в том, что Гологур и Гологордовский – одно лицо, не было, но вероятность обратного казалась столь малой, что Натан решил игнорировать ее возможность.)

Афанасий сказал, что всё бросает да едет в полицейскую канцелярию смотреть, искать, что есть там на Гологордовского. А Натану посоветовал с той же срочностью ехать в генерал-губернаторскую канцелярию, к чиновнику по особым поручениям. Впрочем, Горлис и сам понимал необходимость этого.

В кабинет к Вязьмитенову его пропустили без промедления. Тот был очень доволен, услыхав новости. Особенно понравилось, что распознанная фамилия убитого, но при этом одновременно и возможного злоумышленника, – польская. Всё, как предполагалось, всё, как заказывалось, всё, как нужно. Впрочем, тень сомнения всё же омрачила чело чиновника по особым поручениям.

– Поздравляю, господин Горли, это чрезвычайно важная информация. Но… Но… Но… – Вязьмитенов запнулся на одном слове, как это у него иногда случалось. – Но позвольте узнать, есть ли вещественные подтверждения оной информации. Или, по крайней мере, каков ее источник. Не ошибка ли сие?

Натан раскинул мозгами: про общение со Стефанией Понятинской и рассуждения, появившиеся у них со Степаном после этого, рассказывать не стоит. Магнаты от коллежского советника отговорятся, откупятся, а он будет крайним. Тем более у Понятинских есть в этой канцелярии источник информации, видимо, покупной. Не следует так рисковать, обострять отношения с могущественными людьми. А уж про картотеку Австрийского консульства говорить нельзя категорически: там было служебное нарушение. И если это всплывет, отвечать будет не только австрийский чиновник, но и сам Горлис. Значит, нужно уходить от прямого ответа, куртуазно насколько возможно.

– Ваше высокоблагородие, вы хотели от меня результат – я приношу результат. А всё прочее… Признаться, я просто не смею отвлекать такого важного и занятого человека, как вы, какими-то ничтожными подробностями. Просто не имею на это права.

При первой реакции на этот его ответ в глазах у чиновника без труда можно было прочитать нечто вроде: «Хорошо б тебе плетей всыпать, ослушнику». Но мысль эта вскоре растаяла, не успев оформиться как следует. Сие и вправду затруднительно – хлестать французского подданного, это ж не свой солдат и не крепостной мужик. Однако неловкая пауза повисла. Но ее удачно прервало появление напросившегося на срочную аудиенцию Дрымова. Он сообщил, что, по данным полицейской канцелярии, на Ежи Гологордовского есть вот что: около года назад в одной из приличных греческих кофеен была зафиксирована драка. Рукоприкладствовал некий Гологордовский, который был задержан. Он называл себя шляхтичем и офицером, союзным русской армии. После недолгого разговора и небольшой суммы, данной как пострадавшему, так и полиции (исключительно в виде штрафа!), означенный Гологордовский был отпущен. Помечено происшествие мартом 1817 года. После этого более никакой информации о Гологордовском ни в полиции, ни в городских учреждениях не было. Однако уже с мая прошлого же года в старых Рыбных рядах «тираспольским мещанином Гологуром» была взята на откуп рыбная лавка. Установить более явную связь между двумя этим событиями и именами не получалось. Но, с другой стороны, это косвенно подтверждало возможность того, что «мещанин Гологур» и «дворянин Гологордовский» являются одной и той же личностию.

Вязьмитенов встал из-за стола, походил по кабинету, видимо, чтобы Горлис всё же почувствовал имеющееся в нем недовольство. Дрымов же, не осведомленный о сути происходящего, молча стоял навытяжку, поедая глазами начальство. В конце концов чиновник по особым поручениям вновь вернулся за стол и похвалил – теперь уж обоих – за усердие. А также сказал, что со своей стороны узнает о сём человеке, Ежи, а равно Георгии, а равно Юрии Гологордовском в других канцеляриях. После чего доведет до сведения заединщиков новые знания и новые задания в текущем расследовании…

В хорошем настроении, на радостях, что дело движется, Натан отправился к Росине. И – о чудо! – теперь застал ее дома. Такую же светлую и столь же соскучившуюся по нему. На теплую после дневного сна девушку Горлис набросился, как на любимую камбалу, и насыщался ею, не забывая запивать вином. Впрочем, и себя отдавал без остатка. При том и итальянка ценила хорошее вино не менее его. Потому иногда освежала себя и свои чувства им же. А когда случилось то, что французы называют «маленькой смертью», он уснул и вновь оказался в Бродах. Готовый, впрочем, и к большему путешествию.

III. Натан Горлис. Судьба

Броды – Вильно – Мемель – Гавр

В конце зимы 1815 года, буквально на следующий день после похорон родителей, случилось непредвиденное. Пришло письмо… из Парижа. Писала Эстер, сестра Лии, считавшаяся «порченой». Живя под Веной, в Пресбурге, и рано овдовев, она в редком перерыве между войнами уехала в Париж с наполеоновским офицером (не евреем!). Эстер писала, что детей у нее так и нет, потому смиренно просила позволить воспитывать какую-то из племянниц. Или же, если уж все обрели приемные семьи, то, может быть, дорогой племянник Натан, человек совсем взрослый, решится переехать сюда, чтобы при поддержке близких людей начать свое серьезное дело: «Большой город большой страны таит в себе много возможностей». К тому же, как уточняла тетушка, «в нашем районе есть две синагоги».

В письме было столько родственной любви, столько с трудом сдерживаемой тоски по родным местам и людям, что Натан решил: нужно ехать. Но не подумайте, что это было исключительно самопожертвованием. Нет! Юноша сам очень хотел в Париж. Хоть Франция и проиграла, но это Франция. И пусть Броды любимы, привычны, но это всего лишь Броды. Не говоря уж о том, что тетушка Эстер осталась в его детской памяти очень милой и доброй женщиной. «Квартал Маре, рю Тампль, № 20», – повторял он, как сказочное заклинание.

Натан держал совет с сестрами. И, уладив все дела, отвез Ирэн в Вену – к жениху, ставшему мужем. Отпраздновал там веселую свадьбу. Сидя рядом с Ирэн, пожалуй, самой близкой к нему из сестер, представлял, как бы тут сидели папа Наум и мама Лия. Что бы говорили, как бы смеялись, как танцевали. Это было и хорошо, и грустно, но с некоей совершенной иной, новой печалью, спокойной и светлой.

Вернувшись в Броды, уж и сам засобирался всерьез. Нужно было ехать с Ривкой в дальний путь, через Русланд, в Вильно. Это ей – в Вильно, а ему еще дальше – морем во Францию. Дела были улажены так, что все лавки, кроме той, которая в Олельках, продали, так же, как и всё, что осталось после пожара в фольварке с большим земельным участком. Полученные деньги в точно посчитанных долях поделили между наследниками. Отдельная история с Кариной. Домик для прислуги решено было оставить за ней, вместе с небольшим кусочком земли, идущим от него к реке. Чтобы избежать всевозможных исков и претензий, оформили это как купчую по цене в несколько раз, ниже обычной (minimum minimorum).

Перед отъездом Ривка и Натан прощались с Кариной по отдельности, поскольку у каждого были свои особые секреты и воспоминания. Потеря и сопровождающая ее боль состарили их учительницу и гувернантку. Казалось, что часть души Дитриха вместе с его сединой и морщинами перешла на нее. И снова случилась неожиданность. В какой-то момент разговора, когда казалось, что всё, и смешное, и грустное, уже выговорено, Карина вдруг проговорила с торжественностью: «А теперь – святое и важное». Она должна была исполнить последнюю волю мужа. Тот завещал Натану самое дорогое, что у него было (после Карины, разумеется): особый обоюдоострый нож, чуть ли не дамасской стали, добытый им в какой-то войне.

Как странно – Дитрих с мальчиком столько раз отрабатывали бой на ножах и деревянными обманками, и железными ножами, но ни разу за всё это время старик и словом не обмолвился о своем любимом предмете. Натан с большим волнением всматривался в поданный ему нож – изящный, тонкий, легкий, украшенный диковинными узорами и вписанной в них вязью арабских слов. Оказалось, что старый солдат считал этот чудесный предмет едва ли не продолжением себя самого и называл его Дици (то есть кратким именем от Дитриха). Раньше к ножу полагались особые ножны, позволявшие незаметно крепить его к повседневной одежде и быстро из нее доставать. Однако ножны истлели в сыром подвале, куда их неразумно засунула Карина. Она призналась Натану и в другом грехе: когда Дитрих не видел, она позволяла себе использовать нож для кухонных дел. Уж больно он был хорош и ловок в обращении, так что просто приятно держать в руках, не говоря уж о том, чтобы что-то им делать.

Право же не знаю, нужно ли рассказывать, что именно случилось далее. Ну, ладно, расскажу… Почувствовав себя героем некоего рыцарского романа, Натан повел себя несколько по-детски. Встав на одно колено, он принял дамасский нож обеими руками. После чего поднялся и спрятал его в карман штанов. И уже через несколько шагов ощутил, что тот прорвал его карман и чувствительно порезал ногу. После чего нож был вновь изъят на поверхность, завернут в грубую холстину и перевязан веревкой. Зато Натаном был получен незабываемый урок, что сия вещь не терпит детского подхода, а нуждается в исключительно серьезном отношении.

Но вот все прощения окончены, все слова сказаны. И они с Ривкой отправились в путь до Литовского Иерусалима. Ночевали в еврейских постоялых дворах. От одного до другого довозили еврейские возницы – балагулы. С непривычки эта дорога казалась тяжелой, возможно, не легче, чем до Иерусалима настоящего, посуху – нестерпимо тряская, в дождь – зыбучая. Легче было разве что на самом подъезде к Вильно. Да еще на исходе первой половины пути, на отрезке Домбровица – Пинск, оказалась хорошая старая дорога, ухоженная «литовка», как ее здесь называли.

Домбровица запомнилась Натану и по другой причине. У балагула что-то приключилось, отчего он, с уже загруженными пассажирами, вынужден был подъехать к почтовой станции и там задержаться. Отправление всё затягивалось, и к их карете подошла рутенская девочка лет десяти-двенадцати. Прехорошенькая – с волнистыми темными волосами, большими карими глазами, по-античному точенным подбородком. И не сказать чтоб она была так уж похожа на его младших сестер. Но в чем-то – неуловимо – такая же. Глядя на нее, Натан почувствовал, что начинает плакать (ох, не прошло бесследно чтение неимоверного количества сентиментальных французских романов). Вот просто плачет, не понимая почему, и не может остановиться. Наконец карета тронулась, неторопливо, переваливаясь с боку на бок. А девочка всё бежала и бежала за ней. И почему-то махала рукой, глядя ему прямо в глаза и тем самым не давая Натановым слезам застопориться.

Другое сильное впечатление, столь же яркое, но менее душевное, случилось на полпути между Пинском и Вильно, в городке Здзецеле. После тряской дороги и скромных хаток удивительно было наблюдать за окном кареты столь роскошный дворец. Когда Натан спросил: «Чей?» – ему ответили, что князей Радзивиллов. Сразу вспомнились Радзивиллы, зеркальные милым Бродам по ту сторону границы. Но на сей раз слез не было. А появилось – впервые! – удивительное чувство, которое позже будет еще не раз. Что не только Б-г един, но и Мир един, всё связано со всем. И чередой невидимых связей всё, что ни на есть в нем, соединено и с твоим родным местом.

Дорогою следить за новостями было некогда и незачем, а узнать их – неоткуда. Но зато когда уж прибыли в Вильно, то они обрушились – все разом. Оказывается, Наполеон бежал с Эльбы, высадился на побережье и за три недели достиг Парижа. Было это еще 20 марта. Сделав сие, Бонапарт снова стал императором. Франция же – империей. И это, конечно, делало все имевшиеся планы Натана Горлиса чрезвычайно зыбкими, а то и рискованными. Он хорошо помнил, что муж тетушки Эстер – офицер, причем именно наполеоновский офицер. И кажется, даже из гвардии! Если же верить европейской прессе, ветераны императорской армии встретили возвращение узурпатора с большим воодушевлением.

Впрочем, что нам до прочих ветеранов, главнейшим был вопрос: как к этому событию отнесся именно супруг тетушки Эстер (чтобы не дразнить еврейских родственников, она даже имя его в письме не называла)? Не менее важными для Натана были и иные вопросы европейской политики. Надолго ли пришел Наполеон, навсегда ли? Будет ли новая война, о чем говорили многие (да почти что все)? А если будет, то сколь долго и кто в ней победит? Возвращаясь к началу – какова будет роль во всем этом мужа тетушки Эстер и ее самой? В конце концов, выживут ли они в этой вновь начавшейся кутерьме?

Разумеется, у Натана появлялись мысли бросить всё и вернуться домой в Броды. Но в этом было такое неприкрытое малодушие (после всех-то возвышенных прощаний, расставаний, пожеланий), что упрямому молодому сердцу было категорически невозможно согласиться с таким решением. Другой вариант заключался в том, чтобы остаться в Вильно и при поддержке местных родственников начать свое дело. Некие средства для этого у него были (понятно, что брать деньги в дальнюю дорогу, да еще через Русланд, довольно рискованно, так что свою долю наследства Натан перевел в Бродах в именные векселя). Но проблема в том, что виленские Горлисы, люди, в сущности, хорошие и по-родственному внимательные (тем более что Ривка тут всем приглянулась), были от него очень далеки. Достаточно сказать, что само слово «гаскала» являлось для них ругательством, и довольно злым. В их присутствии Натану, дабы не обижать, приходилось скрывать свои подлинные мысли и чувства, как мы помним, довольно вольтерьянские.

Меж тем время шло. На благословенной земле Лиетувы зазеленели деревья, кусты, травы. Весна вступала в свои права. А вместе с ней вступал в свои права и император Наполеон. Писали, что он готовится внести изменения в Конституцию, отчего власть его должна была укрепиться еще больше. Так что же, получалось, что это навсегда?.. И Натан решил, что нужно собираться в дорогу.

Тем более что и безо всякого Наполеона мирно соседствовать с ортодоксальными виленскими Горлисами становилось всё труднее. Впрочем, и ссориться с ними, обижать да обижаться тоже не хотелось. Аккуратно, насколько можно, Натан сказал им, что планирует продолжить задуманное путешествие. И потому просит подсказать, как ему добраться до порта Мемеля (любопытно будет оглядеть сей град, во время войн бывший прусскою столицей). И как там быстрей будет найти тамошних Горлисов.

Увы, нам, слова эти, сказанные вежливо и спокойно, прозвучали грубостью. Похоже, виленские родичи уверили себя в том, что благовоспитанный юноша забыл все прежние глупости про далекий Париж, рядом с которым, кажется, пылают врата ада (нечто подобное тут говорилось и про Мемель, в коем, правда, врата эти несколько поменьше). Что он так воодушевлен всем увиденным в Ерушалаим де-Лита, что и помыслить не может о существовании где-либо еще, кроме как здесь. И вот – получите…

В возникшей паузе, тянувшейся нестерпимо долго, Натан вспомнил правила, преподаваемые Кариной на уроках по этикету (на самом деле, не чисто аристократические, а довольно универсальные). К примеру – в любой ситуации нужно вести себя спокойно, с достоинством, без суеты. (Интересно, но в Бродах о том же издавна говорили короче – «швицать не надобно», что, впрочем, лишний раз подчеркивает общеприменимость подобных норм.) И действительно – пауза, казавшаяся бесконечною, таковой не стала. Старший из местных Горлисов сказал, что узнает о ближайшей оказии в Мемель и накануне поездки подготовит весточку прусским родственникам, на каковой укажет их же адрес.

Натан особо отметил про себя, как было сказано «родственникам». С одной стороны, с долей уважения, потому что, как бы то ни было, а всё же кровно близкие люди, на которых в случае чего можно положиться. Но, с другой – с не менее ощутимым неприятием, как о людях, не вполне оправдывающих возложенные на них надежды. И тогда бродский Горлис с радостию подумал, что с мемельскими родичами, пожалуй, общаться ему будет полегче… На окончание разговора он сказал, довольно неожиданно, обращаясь как бы ни к кому, но одновременно и ко всем: «А еще я очень море люблю. Хотя никогда и не видел». Повисшая, было, пауза разразилась, как небо в духоту, громом, только смеховым. (Натан отметил для себя – на будущее, поверх всякого этикета, – какой это хороший прием выхода из неловкой ситуации. Сказать нечто наивное, искреннее, трогательное, касающееся сути разговора не напрямую, а опосредованно.)

Общаться с мемельскими родичами действительно было проще. Правда, когда они начинали подшучивать над религиозной истовостью виленских Горлисов, Натан разговора не поддерживал, предпочитая лишь держать на лице несколько смущенную улыбку и слегка покачивая головой, ни вправо-влево, ни сверху-вниз, а этак – по диагонали. Так что и не разберешь, что сие значит: ни «да» ни «нет».

Что касается дела, то Натану было предложено два варианта отбытия во Францию. Оба – до Гавра. Один – прямой рейс, который обойдется значительно дороже. Второй – совсем дешевый, поскольку крайне неудобный. К тому же в компании, осуществлявшей второй рейс, у мемельских Горлисов имелась небольшая доля, так можно было говорить еще и о скидке. Но главная причина низкой цены была не в этом. Это был рейс вроде как каботажный (что означает плавание вдоль берега, «от мыса к мысу»), но в то же время дальний. И потому осуществлялся на большом корабле с объемными трюмами. В итоге дорога до Гавра получалась очень уж околичной, поскольку будет много заходов в разные порты, с погрузкой, а равно и разгрузкой в каждом из них. «И что же это за порты?» – с некоторой дрожью в голосе спросил Натан. Старший из мемельских Горлисов, любивший во всем точность и определенность, пошел за бумагами. И, вернувшись с ними, огласил полный список портов, куда планируются заходы: Мемель – Либава – Видава – Рига – Аренсбург – Ревель– Санкт-Петербург – Гельсингфорс – Або – Стокгольм…

Тут мемельский Горлис прервался, дав пояснение, что по южному побережью Остзее (то бишь Балтийского моря) ходит другое судно той же компании, отправляющееся из Кёнигсберга. Да, так что там у нас было? Стокгольм. Ну, после него заходов в порты, погрузки-разгрузки будет уже поменьше.

…Стокгольм – Мальмё – Копенгаген – Христиания – Роттердам – Антверпен – Лондон – Кале – Гавр. Ну а там по Сене до Парижа рукой подать. Не без доли бахвальства Горлис-старший также сказал, что может назвать примерную прибыльность сего рейса, а также долю от выручки, ожидаемую именно им. Натан же вежливо ответил, что не смеет утруждать родственника поиском таких подробностей. Тогда мемельский Горлис голосом, отчасти извиняющимся, согласился, что, конечно, долго и неудобно – а если человек морской болезни боится, то вообще ужас – но зато очень-очень дешево. «Ничего, я потерплю», – произнес Натан с той же приглушенной интонацией… Но при этом он с трудом сдерживал рвущийся из горла крик радости.

Он, кто целый год отвечал за ведение дел сразу в нескольких семейных лавках. Он, кто читал кадиш за родителей на их могилах. Он, отвозивший младших сестер в приемные семьи, а старших – к женихам. Он, казалось бы, серьезный взрослый человек, испытывал сейчас невероятный, небывалый восторг мальчишки, которому, предъявив карту с интересным, но условным маршрутом, тут же, следом, пообещали показать всё то же, но уже воочию. Правда, Горлис совершенно не знал, что такое «морская болезнь» и боится ли он ее. Но хотелось верить, что нет.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.