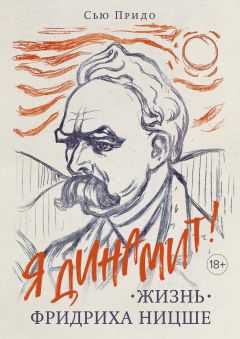

Текст книги "Жизнь Фридриха Ницше"

Автор книги: Сью Придо

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Многие источники выражают сомнение в гетеросексуальности фон Бюлова. Вероятно, дело в необычном письме, которое он отправил отцу Козимы Листу, сообщая о помолвке: «Я чувствую к ней больше чем любовь. Мысль о том, что я стану ближе к вам, превосходит все, о чем я мог мечтать на земле, – к вам, кого я считаю главным архитектором и создателем моей нынешней и будущей жизни. Для меня Козима превосходит всех женщин не только потому, что носит ваше имя, но и потому, что она так на вас похожа…» [19]

Через год после свадьбы Козима была уже в отчаянии. Она совершила ужасную ошибку. Одного из близких друзей мужа, Карла Риттера, она даже просила убить себя. Когда Риттер отказался, она заявила, что утопится в озере, и успокоилась только тогда, когда он сказал, что если она так поступит, то ему придется сделать то же самое. Брак продолжался, но она постоянно прилагала усилия, чтобы заболеть какой-нибудь смертельной болезнью [20]. Козима и фон Бюлов были восторженными поклонниками музыки Вагнера, и однажды Вагнер отметил, что она «была в странно возбужденном состоянии, которое проявлялось в конвульсивно-чувственной нежности ко мне» [21].

В то время Вагнер еще состоял в браке с первой женой Минной, но после ее смерти события стали стремительно развиваться. Хотя Козима родила фон Бюлову двух дочерей, это не помешало ей родить еще двух от Вагнера и, продолжая поддерживать видимость брака, забеременеть от него же в третий раз.

Когда Ницше прибыл на обед в Трибшен, Козима была уже на восьмом месяце беременности, о чем Ницше, будучи несколько не от мира сего, не имел ни малейшего понятия. Он наслаждался обширной веселой компанией хозяев, состоявшей из четырех дочерей Козимы, гувернантки, няни, экономки, кухарки и двух или трех слуг; молодого Ганса Рихтера, бывшего тогда секретарем Вагнера, его переписчиком нот и организатором концертов и развлечений; огромного черного ньюфаундленда композитора по кличке Русс, который ныне похоронен в Байрёйте рядом со своим хозяином; серого фокстерьера Козимы, которому она дала кличку Коз, чтобы никто не смел сокращать до «Коз» ее собственное имя; коня Фрица, овец, кур и кошек; пары золотых фазанов и пары оставленных на развод павлинов, которые носили имена Вотан – в честь отца богов в германской мифологии, источника всех проблем в вагнеровском «Кольце нибелунга», – и Фрикка – в честь истеричной и властной жены Вотана, довольно похожей на Козиму.

4. Наксос

Фрау Козима Вагнер – самое благородное создание из всех существ, а что до меня, то ее брак с Вагнером я всегда расценивал как адюльтер.

Черновик «Ecce Homo»

К величайшему сожалению, нам неизвестно, о чем за тем обедом говорили Ницше и Вагнер. Мало что можно понять из рядовой дневниковой записи Козимы: «На обед был один филолог, профессор Ницше, с которым Р. впервые познакомился у Брокгаузов и который отлично знает работы Р. и даже приводит в своих лекциях цитаты из “Оперы и драмы”. Спокойный, приятный визит» [1]. Вагнер же, судя по всему, отнесся к гостю с большим энтузиазмом. Прощаясь, он подарил Ницше свое фото с автографом и настойчиво звал приходить еще. Через три дня он велел Козиме отправить Ницше письменное приглашение отпраздновать на следующих выходных день рождения маэстро, приходившийся на 22 мая. Ницше отказался, пояснив, что будет слишком занят подготовкой вводной лекции по Гомеру, которая должна была состояться 28 мая. В ответ Вагнер пригласил его приезжать на любых выходных: «Приезжайте непременно, только известите заранее».

Композитор прицепился к филологу, как ракушка к корпусу «Летучего голландца». Если энтузиазм Ницше по поводу Вагнера не может нас удивить, то энтузиазм Вагнера по отношению к молодому Ницше поразителен. Гений Вагнера обладал разрушительной силой. Те, кто его интересовал, могли либо войти в круг избранных, либо остаться за его пределами навсегда; третьего не дано. Один поклонник Вагнера писал, что его полностью устроит остаться в истории в качестве примечания к великому тексту Вагнера, быть доверенным лицом, предметом интеллектуальной мебели. Однако в профессоре Ницше Вагнер определенно видел не предмет мебели, но восходящую интеллектуальную звезду и одновременно страстного любителя вагнеровской музыки, а также великолепного филолога-классика.

Хотя Вагнера, чтобы польстить, часто называли профессором, он им никогда не был. В его образовании зияли огромные пробелы. Он не умел читать ни по-латыни, ни по-гречески, но свой великий «шедевр будущего» – «Кольцо нибелунга» – он мыслил как возрождение греческой трагедии, какой ее ставили на праздниках в эпоху Эсхила и Еврипида. Человек, решивший возродить классическую драму, но способный читать ее лишь в переводе, мог многое выиграть от подтверждения Ницше его интеллектуальных талантов.

Кроме того, Вагнер приближался к завершению «Кольца» и понимал, что для его защиты нужны блестящие молодые люди – такие, как король Людвиг и Ницше. «Кольцо» было слишком новаторским для своей эпохи. Молодежь с горящими глазами должна найти средства на эту революционную театральную работу (а средств она требовала много) и приложить значительные усилия для ее постановки на сцене. Тетралогия состояла из четырнадцати часов музыки и должна была ставиться на протяжении четырех дней. Для нее требовалось создание совершенно нового типа пространства – оперного театра, сходного по конструкции с греческим амфитеатром, но крытого с учетом холодного климата. В Германии было полно театров, выстроенных в стиле барокко или рококо, но там отсутствовала нужная акустика и было недостаточно места, чтобы вместить оркестр в сотню с лишним человек, требующийся для отдельных мест тетралогии. Даже сегодня в Лондонском королевском оперном театре арфы и барабаны размещаются не в оркестровой яме, а в особых пристройках по обе стороны от нее.

Ницше принял открытое приглашение вернуться в Трибшен при первой же возможности после лекции. Он приехал в субботу, 5 июня. Судя по всему, он не имел ни малейшего понятия о беременности Козимы. В ее дневнике за тот день записано, что они провели «терпимый» вечер. Она попрощалась в районе одиннадцати, поднялась вверх – и тут начались схватки. В три часа ночи прибыла акушерка, и через час, «крича от невыносимой боли», Козима родила Вагнеру сына, громкие крики которого донеслись до Оранжевого салона, где композитор напряженно ждал развития событий. Мальчик родился в момент, когда рассвет озарил гору Риги богатством красок, «доселе невиданных». Вагнер разразился слезами. Через озеро донесся звон воскресных утренних колоколов в Люцерне. Козима сочла это добрым предзнаменованием – приветствием мальчику, который станет наследником Вагнера и «будущим представителем отца для всех его детей» – все дети Вагнера до того были девочками: Даниэла и Бландина были законными детьми Козимы, а Изольда и Ева были рождены не от мужа, как считали все, а от Вагнера, но тогда Козима все еще жила с фон Бюловом.

Вагнер провел утро у постели Козимы, держа ее за руку. Он вышел к обеду и рассказал Ницше, единственному гостю в доме, радостную новость о рождении Зигфрида. Отметим, что Ницше пребывал в полном неведении о ночных событиях. Трибшен, конечно, большой дом, но не настолько огромный. Его комнаты расположены вертикально одна над другой. Шум распространяется вверх и вниз по лестнице, по которой всходила и сходила акушерка, к тому же, по словам самой Козимы, ее схватки были ничуть не тише приветственного крика Зигфрида. Но ничто не показалось Ницше необычным или любопытным.

Так или иначе, теперь Вагнер считал Ницше счастливым посланником богов. Это никак не могло быть совпадением – сама судьба избрала молодого блестящего профессора в ангелы-хранители Зигфрида. Композитор уже представлял себе, как Ницше будет наставником юноши, когда тот отправится покорять мир, а Вагнер и Козима будут смотреть на него со стороны, подобно тому, как Вотан, отец богов, следил за воспитанием Зигфрида – молодого воина, героя «Кольца», будущего спасителя мира.

Ницше хватило такта уехать вскоре после обеда, но в Трибшене непременно хотели видеть его снова, и уже на следующий день Козима написала ему, благодаря за книгу, прилагая два эссе Вагнера и предложение вернуть их в следующий визит. Через восемь дней она написала фон Бюлову, требуя развода. Через какое-то время он согласился после длительной переписки с ее отцом, распутным аббатом Листом – ревностным, но очень неортодоксальным католиком, который вовсе не хотел, чтобы его дочь следовала по его стопам в вопросах сексуальной свободы. Возможно, щепетильность Листа объяснялась и разницей в возрасте: Козиме был тридцать один год, а Вагнеру – пятьдесят шесть, лишь на два года меньше, чем самому Листу. Что же до фон Бюлова, то он смирился со своей ролью в псевдоантичном мифе Трибшена, где Козима была великой Ариадной, а фон Бюлов – Тесеем, ведь он был всего лишь простым дирижером и пианистом по сравнению с Дионисом – музыкальным гением Вагнером «великим человеком, которого должно почитать как бога», чья музыка была «актом освобождения от мирских забот» [2]. Вполне естественно, что смертный должен уступить свою женщину богу. Вагнер не возражал.

Ницше впоследствии согласится с таким устройством вселенной, но попытается столкнуть Вагнера с пьедестала и занять место бога самостоятельно, но до этого было еще далеко. Сейчас же он провел несколько следующих после рождения Зигфрида недель за исполнением педагогических обязанностей в Базеле и уже затем вернулся в лабиринт Трибшена, где были и величественная Козима, и все остальное, что стимулировало, привлекало и будоражило его.

Энгельс в свое время мрачно описал Базель как «скучный город, переполненный праздничными сюртуками, треуголками, филистерами, патрициями и методистами» [15]15

Цит. по: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 41. М.: Издательство политической литературы, 1970.

[Закрыть] [3]. Конечно, ничто в нем не могло сравниться с экстравагантными прелестями Трибшена. Вступительная лекция Ницше оказалась достаточно успешной, и он прочитал еще несколько интересных, но не то чтобы захватывающих лекций об Эсхиле и греческих лирических поэтах. Впрочем, кое-что интересное в Базеле было, а именно личность другого профессора – Якоба Буркхардта – и его лекции по истории.

Буркхардт и Вагнер оказывали на Ницше основное влияние в течение ближайших нескольких лет, пока он собирался с мыслями для своей первой книги «Рождение трагедии из духа музыки» (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik). Оба были того же возраста, что и отец Ницше, если бы не его безвременная кончина. Но на этом сходство заканчивалось.

На коротко остриженной голове Буркхардта не красовалось никаких бархатных беретов, а внутри ее не зрело никаких националистических идей. Говорили даже, что он не выносил, когда в его присутствии упоминали Вагнера. Костлявый, резкий, наделенный блестящим умом, он тщательно хранил свою частную жизнь, неброско одевался и яростно ненавидел любую помпезность, претенциозность и славу вообще. Он занимал две комнаты над пекарней, и ничто не радовало его больше, чем когда его принимали за пекаря.

Революционер в буржуазной шкуре, Буркхардт основывал свои поразительные идеи на глубоком знании материала и высказывал их с удивительной простотой, которая завоевала ему всеобщее уважение в свете любви базельцев к трезвой умеренности. Своим лаконичным, телеграфным стилем он резко контрастировал с Вагнером – бурным, экзальтированным художником, на которого всегда смотрели с подозрением: он странствовал по Европе, доил королей и руководил международными культурными переворотами из своего скалистого гнезда в Трибшене.

Буркхардт, шедший по средневековому центру Базеля с чернильными пальцами, в черном костюме и мягкой черной шляпе, был одним из всеми любимых и малопримечательных свидетельств того, что в городе все в порядке. Если он держал под мышкой большую голубую папку, было еще интереснее: значит, он шел преподавать. Его лекции пользовались бешеной популярностью. Буркхардт не опирался на записи и использовал неформальный, повседневный язык. Он говорил так, будто просто думал вслух, но утверждалось, что даже паузы и спонтанные отступления от основной темы были тщательно отрепетированы в его квартире над пекарней.

У Буркхардта и Ницше вошло в приятную привычку прогуливаться до гостиницы в пяти километрах от города и там вместе обедать и выпивать немного вина. По дороге они разговаривали о древнем и новом мире и о «нашем философе», как они называли Шопенгауэра, чей пессимизм был созвучен мнению Буркхардта о том, что европейская культура движется к новому варварству в форме капитализма, сциентизма и централизации государства. В эпоху объединения Германии и Италии Буркхардт обвинял современные монолитные государства в том, что они «требуют почитать себя, как боги, и правят, как султаны». Такое государственное устройство, по его убеждению, могло лишь дать дорогу terribles simplificateurs – демагогам, вооруженным всеми потенциально опасными орудиями индустриализации, науки и технологии.

Буркхардт ни во что не верил, но считал, что это совершенно не мешает поступать этично. От всего сердца он не любил Французскую революцию, Соединенные Штаты, демократию масс, единообразие, индустриализацию, милитаризм и железные дороги. Буркхардт, родившийся в том же году, что и Карл Маркс, выступал против капитализма, гневно называя его «вымогательством со стороны тех, кто имеет власть и деньги» [4], но не жаловал он и популизм. Будучи консервативным пессимистом, он всерьез верил, что массы нужно спасти от самих себя, во многом из-за их склонности сажать на трон посредственность и снижать вкусы, низводя все до вульгарности и порчи народной культуры, в чем с ним был согласен и Ницше.

Буркхардта и Ницше очень беспокоила грядущая война между Францией и Германией. Наполеон был terrible simplificateur во Франции, теперь же в военную форму Наполеона облачался Бисмарк, чтобы стать terrible simplificateur в Германии. Наполеон сделал военный захват Европы орудием культурного империализма, и Буркхардту было очевидно, что Бисмарк собирается повести себя ничуть не лучше. Он считал, что все тираны страдают синдромом Герострата, имея в виду Герострата Эфесского, который поджег храм Артемиды в Эфесе и уничтожил этот великий памятник культуры просто потому, что решил прославить себя в истории до конца времен.

Вагнер всегда верил в какие-то идеологические структуры и искренне восхищался Бисмарком и германским национализмом, в то время как Буркхардт был приверженцем идеи общей Европы и рассматривал непропорциональный подъем одной страны как угрозу культурному единству. Вагнер считал евреев и еврейскую культуру чуждым элементом, который не может принадлежать никакой европейской нации и только портит драгоценные местные культуры. Буркхардт же рассматривал еврейскую культуру как универсальную закваску европейского хлеба. Ницше считал, что ничто так не отличает человека от стандартов своей эпохи, как его владение историей и философией [5]. Буркхардт придерживался интересной точки зрения: история сопоставляет и потому нефилософична, философия же подчиняет и потому неисторична. Поэтому он считал, что словосочетание «философия истории» бессмысленно, и это было одним из ключевых различий между ним и его современниками. Еще одним принципиальным расхождением была его ненависть к идее растворения личности в государстве. В то время как другие крупные историки, например Леопольд фон Ранке, все больше интересовались объективными силами в политике и экономике, Буркхардт твердо верил в силу культуры и влияние личности на историю. Он также ставил под сомнение понимание истории как процесса сбора документальных фактов и формирования «объективной» точки зрения. Он сомневался в самом понятии объективности: «Духовные черты культурной эпохи, возможно, с разных точек зрения выглядят неодинаково, и если речь идет о цивилизации, которая и сейчас продолжает оставаться образцом для нашей, то субъективное восприятие и суждения автора и читателя должны каждый раз смешиваться… исследования, которые выполнялись для этой работы, могли бы не только быть использованы кем-либо совершенно иным образом, но и дать повод к тому, чтобы сделать совершенно другие заключения» [16]16

Пер. Н. Н. Балашова и И. И. Маханькова.

[Закрыть] [6].

Для Буркхардта и Ницше главным событием в истории человечества была эллинизация мира. Целью современности было не разрубить гордиев узел греческой культуры, подобно Александру, оставив свободные концы свисать во всех направлениях. Напротив, нужно было завязать его заново, вплетя нить эллинизма в современную культуру. Но если их предшественники Гёте, Шиллер и Винкельман достигли такого неоклассицистского вплетения, представляя Грецию в качестве идеального противопоставления современности – спокойного, серьезного, с идеальными пропорциями, такого, которому легко подражать, если знаешь классику, то Буркхардт написал ряд книг, в которых подвергал сомнению эту упрощенную, розовую, идеализированную картинку классического мира и первой попытки его имитировать – Ренессанса.

Кровожадность Рима периода упадка была уже хорошо известна, но Буркхардт в своей серии книг и лекций на тему Древнего мира и Ренессанса показывал, что крайнее варварство не было какой-то культурной отрыжкой и проявлялось не только в те моменты, когда цивилизация двигалась к своему концу, но служило необходимым для творческой энергии материалом. Буркхардта часто именуют отцом истории искусств, а среди его духовных сыновей называют Бернарда Беренсона и Кеннета Кларка. Однако, в отличие от своих последователей, изображавших Италию эпохи Возрождения как идеализированную интеллектуальную Аркадию, Буркхардт включает в «Культуру Возрождения в Италии» леденящие душу рассказы о правосудии мелких итальянских городов-государств, о пытках и варварстве, которыми гордились бы Калигула или дочери короля Лира. История Буркхардта не отрицает и дионисийских – жестких, жестоких, низменных импульсов, из которых и возникла абсолютная необходимость создать их противоположность – ясность, красоту, гармонию, порядок и пропорциональность.

Буркхардт был человеком болезненно скрытным и болезненно скромным, и Ницше расстраивало то, что их долгие прогулки и беседы не перешли в теплую и тесную дружбу, как с Вагнером, но если Вагнер был не способен на отношения, которые не подразумевали бы накала страстей – положительных или отрицательных, то Буркхардт отвергал всякую теплоту. Для этого сложного человека отстраненность и свобода от эмоциональных привязанностей были необходимы для восприятия величайших этических истин.

Ницше провел упоительное лето, разрываясь между насыщенными беседами с Буркхардтом и шквалом приглашений в Трибшен, где они с Вагнером и Козимой образовывали равносторонний треугольник из ума, серьезности и взаимного восхищения.

«В доме Вагнера дни шли самым приятным образом. Стоило нам войти в сад, как нас приветствовал лаем огромный черный пес, а с лестницы доносился детский смех. Из окна поэт-музыкант размахивал своим черным бархатным беретом… Нет, я не могу припомнить, чтобы он сидел, кроме как за фортепиано или столом. Он ходил взад-вперед по зале, пододвигая себе то один, то другой стул, шарил по карманам в поисках затерявшейся где-то табакерки или очков (иногда они висели, например, на канделябрах, но никогда, ни в коем случае не у него на носу), хватал бархатный берет, который свисал у него на левый глаз, как черный петушиный гребень, потирал его между руками, засовывал его в рукав и тут же брал обратно и снова надевал на голову – и постоянно говорил, говорил, говорил… В его речи было все: возвышенные метафоры, каламбуры, безвкусица, – непрерывный поток наблюдений лился из его уст – гордый, нежный, жестокий или смешной. То улыбаясь от уха до уха, то доходя до слез, то вводя себя в пророческое исступление, он был способен, импровизируя, говорить на все темы с одинаковым успехом… Ошеломленные и пораженные всем этим, мы смеялись и плакали вместе с ним, разделяли его экстаз, его видения; мы чувствовали себя как облачко пыли, уносимое бурей, но вместе с тем эффектно освещенное ее властью, страшной и восхитительной одновременно» [7].

Когда Вагнер сказал Ницше: «У меня теперь нет никого, с кем я мог бы говорить так же серьезно, как с вами, за исключением Особенной [Козимы]» [8], – это была высшая похвала. И едва ли не важнее было то, что ледяная Козима однажды сказала, что относится к Ницше как к одному из ближайших своих друзей.

Для Козимы наступило трудное время. Ее муж не сразу согласился на развод, она публично жила во грехе, что доказывал и родившийся младенец, и она чувствовала себя болезненной и утомленной. Вагнер уже положил глаз на прекрасную Жюдит Готье, которая была на семь лет младше Козимы. Для укрепления ее положения было жизненно необходимо, чтобы маленький Зигфрид выжил. Самые мелкие жалобы ребенка вызывали в ней животный ужас и погружали ее в нездоровые мысли о смерти.

В то первое лето Ницше посетил Трибшен шесть раз. Ему была выделена особая комната – кабинет вверху. Ее прозвали Denkstube («Комната размышлений»), и Вагнер сердился, если Ницше не торопился вновь ее занять.

Разве можно было не вдохновляться, сидя за рабочим столом и слушая, как Вагнер работает над третьим актом «Зигфрида»? Какая привилегия могла сравниться с возможностью подслушать странный, дерганый процесс сочинения музыки, которая плыла вверх по наполненному ароматами воздуху: шаги маэстро, спокойные или возбужденные, которыми он мерил комнату; его хриплый голос, напевающий мелодию, за которой следовали секунды тишины, когда он устремлялся к фортепиано подбирать ноты. Новая тишина – в это время он ноты записывал. Вечером наступало безмолвие, когда Козима, сидя у колыбели, записывала итоги дня. Днем, если у нее не было работы, они с Ницше и с детьми отправлялись в лес на пикник и смотрели, как солнце играет на водах озера. Между собой они называли это «звездным танцем».

Трибшен дарил Ницше и другие простые домашние радости, каких он никогда не знал прежде. Дома мать и сестра смотрели на него как на небожителя, но Вагнер и Козима не стеснялись давать ему мелкие поручения и посылать за самыми обычными покупками. И он гордился этими задачами.

Как-то раз, вернувшись после очередного воскресного визита в Трибшен, он спросил одного из своих студентов, где в Базеле найти хорошую шелковую лавку. В итоге ему пришлось сознаться студенту, что в лавке ему требовались шелковые трусы. По каким-то одному ему известным причинам Вагнер носил шелковые трусы от лучших портных. Это важное поручение очень встревожило Ницше. Отправляясь в пугающий магазин, он мужественно расправил плечи, а перед тем как зайти, заметил: «Выбрав себе Бога, ты должен его украшать» [9].

Ницше совершил одиночное восхождение на Пилатус, взяв с собой почитать эссе Вагнера «О государстве и религии», в котором тот предлагал заменить религиозное воспитание культурным. Это еретическое предложение так возбудило кающийся призрак Понтия Пилата, что над горой разразилась сильнейшая гроза. Белые электрические змеи-молнии заполнили небо. Гром потряс землю. Внизу, на вилле Трибшен, суеверные слуги Вагнера качали головами и гадали, что опять учудил профессор, чтобы вызвать такую ярость небес.

Когда Ницше и Вагнер восходили на Риги и Пилатус вместе, то часто обсуждали развитие музыки в греческой драме. Вскоре Ницше опишет это в своей первой книге «Рождение трагедии из духа музыки», но прежде он прочтет две публичные лекции по этому вопросу в начале 1870 года. После этого он сухо сообщал Вагнеру, что аудитория в основном состояла из почтенных дам среднего возраста, чье желание расширить кругозор наткнулось на сложность темы доклада. Это было вряд ли удивительно, учитывая, что Ницше развивал идеи, владевшие Вагнером уже более двадцати лет, в течение которых он написал цикл из четырех опер «Кольцо нибелунга».

Вагнер начал писать «Кольцо», будучи яростным революционером тридцати пяти лет, а закончил лишь в шестьдесят один год, когда стал уже всемирно признанной знаменитостью и другом монархов. Однако идеи «Кольца» не утратили революционного духа, которым были пропитаны изначально. В 1848 году – «году революций» – Вагнер страстно приветствовал опалившее континент пламя, когда народы Европы выходили на улицы, требуя избирательной реформы, социальной справедливости и конца самодержавного правления. Вагнер сыграл активную роль в сооружении баррикад во время Дрезденского восстания, которое было быстро подавлено. На его арест был выдан ордер, и он, якобы в женском платье, бежал в Швейцарию, где начал работать над «Кольцом». В то время Вагнер еще не был знаком с трудами Шопенгауэра и являлся поборником философии Людвига Фейербаха, вдохновлявшей движение «Молодая Германия», которое призывало к объединению страны, отмене цензуры, конституционному правлению, эмансипации женщин и в какой-то мере их сексуальному освобождению. В «Сущности христианства» Фейербах объявляет человека мерой всех вещей. Идея бога изобретена человеком: это ложь, на протяжении всей истории человечества распространяемая правящими классами для подчинения масс.

Сегодня вряд ли кто-то считает политические взгляды Вагнера прогрессивными, а «Кольцо нибелунга» – произведением, задуманным ради освобождения искусства от церкви и двора, чтобы вернуть оперу народу. Однако на самом деле так и было. Вагнер рассказывает об этом в трех эссе, написанных в ранний период своего политического изгнания, когда он на протяжении пяти лет хранил (относительное) музыкальное молчание, генерируя идеи для художественного произведения будущего. Два первых эссе – «Искусство и революция» и «Художественное произведение будущего» – были написаны в 1849 году, вскоре после того, как он бежал из Германии из-за участия в восстании.

Когда Вагнер начинал свою музыкальную карьеру, к успеху было два пути: стать инструменталистом-виртуозом, как Лист (Вагнер определенно не мог этим похвастаться и говорил: «Я играю на фортепиано, как мышь играет на флейте»), или капельмейстером (музыкальным директором) при одном из множества мелких дворов, составлявших Германский союз. Вагнер стал капельмейстером при саксонском дворе Фридриха Августа II – весьма цивилизованного деспота по сравнению с остальными. Но бремя службы при дворе неизбежно означало остановку в музыкальном развитии для амбициозного молодого капельмейстера. Вкусы немецких монархов редко были прогрессивными и часто зависели от прихоти – например, представление укорачивалось, потому что у князя болели зубы.

Служба при дворе приводила Вагнера в бешенство. Общество уделяло его музыкальным приношениям столько же внимания, сколько стуку ножей и вилок, в ожидании самой интересной части вечера – флирта, сплетен и танцев.

Величие музыки нужно признать и восстановить! Театр должен стать центром общественной жизни, как в Древней Греции и Риме. Великий Платон писал, что «ритм и гармония проникают в самые потаенные уголки души и там закрепляются». Вагнер превратит музыку в нечто большее, чем аккомпанемент для сплетен и орудования столовыми приборами. Его новая музыка будущего затронет душу и необязательно будет связана с Высшим Существом, сомнения в существовании которого уже овладели душой самого композитора. Опера будущего будет помещена в более широкий культурный контекст и займет важное место в общественной жизни. Театр Афин открывался только в особые дни, когда наслаждение искусством было одновременно и религиозным празднеством. Пьесы представлялись перед подавляющим большинством жителей города и страны, которые были преисполнены высокими ожиданиями от величественности трагедий. Именно поэтому Эсхил и Софокл смогли создать самые глубокие свои произведения в уверенности, что их оценят по достоинству.

Цикл «Кольцо нибелунга» имел форму подобной (воображаемой) греческой музыкальной драмы, эквивалентной «Орестее», но основанной на чисто германских мифах и легендах и призванной представлять (а точнее – формировать) посленаполеоновский пангерманский дух. Новая оперная форма, по мнению Вагнера, была способна очистить германскую культуру от чуждых элементов – в особенности от всего французского и еврейского. Французское не приветствовалось, потому что французы слишком фривольно предпочитали элегантное возвышенному. Кроме того, самим фактом своего существования они постоянно напоминали о национальном унижении Германии Наполеоном, а также о собственном унижении Вагнера в 1861 году, когда открытое неприятие в Париже его оперы «Тангейзер» обратило его во франкофоба на всю жизнь.

Все еврейское также подлежало уничтожению. Антисемитизм был неотъемлемой частью националистических взглядов Вагнера; читать его статью «Еврейство в музыке» сейчас невыносимо. Работая над своими идеями аутентичности немецкой музыки, он пришел к выводу, что искусство и цивилизация XIX века испорчены и обесценены капитализмом. Капитализм же находил свое высшее воплощение в расплодившихся по всей Европе еврейских банкирах и торговцах. Он, разумеется, проигнорировал тот факт, что евреев фактически выдавили в финансовый сектор, законодательно запретив им заниматься чем-либо иным. Антисемитизм Вагнера, как и его франкофобия, имел и личные причины: он завидовал еврейским композиторам Мейерберу и Мендельсону, которые пользовались в то время куда большим успехом, чем он.

«Кольцо нибелунга» состоит из четырех опер, сюжет которых, последовательный и циклический, как кольцо, демонстрирует непреодолимость силы рока в действии. Фабула основана на великом германском мифе о нибелунгах, в котором древнескандинавские боги ведут себя совсем не так, как иудеохристианский Бог, но скорее как боги Древней Греции. Они капризны, несправедливы, похотливы, ненадежны и ничем не отличаются от людей. Легенды о них в вагнеровском изложении производят впечатление мыльной оперы.

Анонимная средневековая эпическая поэма «Песнь о нибелунгах», написанная около 1200 года, уже была мощным символом борьбы за немецкую национальную идентичность и рассматривалась как текст, демонстрирующий отчетливый Volksgeist – дух немецкого народа. Националистическая идеология пронизывает «Кольцо» Вагнера, которое не сходит со сцены вот уже почти 150 лет. Теперь паломничество в Байрёйт в вечернем костюме или платье стало святым и неизменным капиталистическим, а порой и политическим ритуалом. Но мы должны отдать Вагнеру должное: он представлял себе будущее своего произведения совершенно иначе. Оно должно было стать не священной коровой, а трамплином, вдохновляющим художественные произведения будущего. Оно должно было идти на праздниках для Volk – простого народа, как театральные фестивали в Древней Греции. Само «Кольцо» Вагнер рассматривал как произведение недолговечное и переходное: «После третьего [представления] театр будет уничтожен, а партитура сожжена. Насладившимся моим произведением я скажу: “А теперь идите и создайте то же сами”» [10]. Довольно поразительные чувства по отношению к тому, что отняло у него несколько десятилетий жизни, раздумий и самого существования.