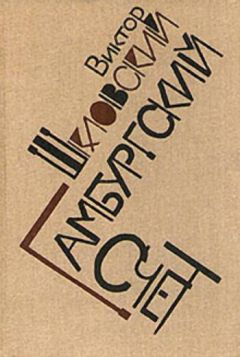

Автор книги: Виктор Шкловский

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 49 страниц)

– Тут сам Бисмарк… Не то – двое… не то – трое…»

Умение цитировать – умение трудное. Я его сейчас нарушил.

Жалко было рвать отрывок, но все же пришлось его уродовать.

Для Горького в этом куске ново и то, что он из него ничего не вывел. Просто вырезал запутавшегося человека и пустил в свет.

Раньше он не удержался бы от нравоучения, но Горький в этой вещи любуется нелепостью и связан, может быть, с Лесковым.

Вещь, при всей своей простоте, оказалась узорчатой.

«Заметки» состоят из продолжения книги о Л. Толстом и нескольких отрывков из дневника, среди которых выделяется заметка о том, «как ведет себя человек наедине сам с собой».

В поведении людей Горького поразила странность его:

«<…> клоун Рондаль, англичанин, проходя пустынным коридором цирка мимо зеркала, снял цилиндр и почтительно поклонился своему отражению. В коридоре не было ни души <…>. Его поступок поверг меня в темное, неприятное изумление. Потом я сообразил: клоун – да еще англичанин – человек, ремесло или искусство которого – эксцентризм.

Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался – совершенно безуспешно – надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, – лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногой собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. <…>

Профессор M. M. Тихвинский, химик, сидя у меня в столовой, спрашивал свое отражение в медном подносе: Что, брат, живешь?

Отражение не ответило. Он вздохнул глубоко и начал тщательно, ладонью стирать его, хмурясь, неприятно шевеля носом, похожим на зародыш хобота. <…>

Отец Ф. Владимирский поставил перед собою сапог, внушительно говорил ему:

– Ну, – иди!

Спрашивал:

– Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

– То-то! Без меня – никуда не пойдешь!»

Все это наблюдения, сделанные и записанные для наблюдения. Отрывки не систематизированы, хотя я твердо убежден, что порядок их был установлен твердо после какой-то работы.

По содержанию многие отрывки посвящены «сладостному сраму», содержание их резко, Горький пишет вещи, которые писать не принято, о самой интимной жизни людей, о том, как вел себя такой-то писатель с проституткой, о том, как выглядят онанисты, и т. д.

Книги «Беседы» до сих пор еще не пришли в Россию. В заграничной белой прессе новыми вещами Горького все были шокированы.

С резким выговором выступил в «Руле» Каменецкий{147}147

Под этим псевд. Ю. Айхенвальд опубликовал рец. на № 1 «Беседы» (Литературные заметки. – Руль (Берлин). 1922. 27 мая. № 755).

[Закрыть].

Конечно, «Заметки» Горького, а по темам и все его последние вещи, резко порывают с традициями русской литературы.

Это усиливается еще тем, что обычно хранители традиций совершенно не умеют мыслить литературу как определенный процесс. Они в состоянии только догматизировать определенный исторический момент. <…> {148}148

Опущен отр. с анализом горьковского и бабелевского сказа и эпизодов из «Войны и мира», целиком вошедший в ст. о М. Зощенко (с. 415–416).

[Закрыть]

Алексей Максимович, уехав из России, пишет сейчас очень много, иногда целыми неделями, по восьми часов в сутки.

Кроме «Заметок», которых у него набралось уже на целую книгу, или, говоря словами Розанова, целый короб, он написал сейчас автобиографическую вещь «Мои университеты», несколько повестей и пишет роман.

Новые повести Горького, из которых я знаю две, не считая уже напечатанного «Отшельника», монологичны.

Очень интересна повесть «О любви безответной». В ней замечательна, при всей простоте построения, неожиданность развязки.

Взята обычная тема о замечательной женщине-артистке, в которую влюбляется простой, обыкновенный человек, но по мере рассказа человек все растет, а женщина как-то становится обыкновенней. Схема оказывается нарушенной, и повесть, так просто построенная, выходит.

Вещь не лишена недостатков старого Горького. Взят рассказчик, который единым духом передал все. Автор перебивает рассказчика изредка описанием того, как дождь падает за окном.

По теме все последние повести Горького посвящены, главным образом, тому, что называется «вопросами пола».

Не нужно удивляться тому, что Горький, порвавший в своих лучших вещах с традицией старой литературы, продолжает писать вещи и в старом жанре.

Прежде всего и эти вещи «старого жанра» далеко ушли от того, как писал старый Горький. Существование же одновременно у одного писателя нескольких жанров так же обычно, как существование нескольких направлений в один момент истории данной литературы.

Разложение классической новеллы не нужно понимать, как вытеснение «розановской манерой» всех других.

Сам Розанов увлекался «пинкертонами», как Горький сейчас увлекается Дюма.

Исчезнет, вероятно, только средний тип новеллы, то, что пишут сейчас Юрий Слезкин и Алексей Толстой, а также первый тенор заграничной прессы – Александр Дроздов.

К сожалению, почти невозможно анализировать большую вещь, когда знаешь, что она неизвестна читателю, но я надеюсь вернуться еще к теме, чтобы показать новое и в повестях Горького.

Поворот писателя с такой большой инерцией, как М. Горький, на новый путь, изменение его литературных симпатий указывают на глубокие сдвиги, происшедшие в русской прозе.

Новый исследователь должен сегодня поставить себе вопрос: что именно является сегодня русской литературой?

И, вероятно, тогда в литературу войдут заметки, письма, записные книжки, мемуары, но не войдут патентованные писатели для железной дороги, поклонники Короленко и Пушкина, и многие иностранцы, не из Парижа и Лондона даже, а из городов, разрушенных землетрясением времени.

Андрей Белый«Художественное мировоззрение» писателя приводит его к известной философской системе. Система эта помогает ему создать новую форму. Форма эта начинает существовать вне первоначальной мотивировки и после того, как писатель отходит от данного философского построения.

Представьте себе, что под землею проложены водопроводные трубы. От времени в трубах образовались щели, но почвенная вода не может попасть в трубы, потому что давление в трубе выше давлений, под которыми находятся почвенные воды. Но когда испортится водонапорная башня, то давление в трубах ослабнет, и тогда-то и может попасть в нее вода из-за стенок.

Теперь исправьте это сравнение тем, что почвенная вода и вода в трубе в данном случае могут заменить друг друга, что ни к одной из них мы не относимся с укоризной, и вы получите некоторый прообраз литературы.

Отдельные стороны литературной формы скорее борются друг с другом, чем сожительствуют. Падение, изнашивание одного приема выражается в развитии другого.

Знаменитая последовательность в истории литературы: эпос, лирика, драма – не есть последовательность происхождения, а представляет скорее последовательность канонизации и вытеснения.

Борис Эйхенбаум устанавливает то же явление в смене главенства стиха и прозы.

Философское мировоззрение у писателя – это его рабочая гипотеза. Говоря точнее, бытием литературной формы определяется сознание писателя. Писательские кризисы совпадают с кризисами жанров. Писатель весь в своем ремесле.

Когда внележащая идеология, не подкрепленная техническими предпосылками мастерства, вторгается в писательскую область, то художественного произведения не получается.

Так случилось с Андреем Белым, когда он захотел создать антропософскую «Эпопею». Попытки создать художественную параллель какому-нибудь внехудожественному мировоззрению удаются с трудом.

Художественное произведение искривляет или выпрямляет линию по своим законам.

Это любопытно проследить в романах.

Петр Верховенский в «Бесах», к изумлению Достоевского, вдруг оказался местами комичен; у Сенкевича Заглоба, задуманный пропойцей, благодаря участию в ряде авантюр, благодаря своей сюжетно-служебной роли, постепенно становится рыцарем (сравните Заглобу в «Огнем и мечом» и в «Потопе»). Так же изменился мистер Пиквик у Диккенса.

В длинных романах герои изменяются почти всегда, и это зависит не от того, что они стареют за время действия романа.

Произведение, задуманное даже тенденциозным писателем, в процессе работы может изменить свою тенденцию.

Иногда сам автор не может сказать, что же у него получилось.

Так, Александр Блок не мог разгадать своих «Двенадцати». Моя формула Блока: «канонизация форм цыганского романса» – признавалась, или не оспаривалась, им.

В «Двенадцати» Блок пошел от куплетистов и уличного говора. И, закончив вещь, приписал к ней Христа.

Христос для многих из нас неприемлем, но для Блока это было слово с содержанием.

С некоторым удивлением он сам относился к концу этой поэмы, но всегда настаивал, что именно так получилось. Вещь имеет как бы эпиграф сзади, она разгадывается в конце неожиданно. Блок говорил: «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос»[123]123

Из воспоминаний К. Чуковского [Комментарий. – Чуковский К. Последние годы Блока. – Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 16]. Подобные разговоры я помню сам.

[Закрыть].

Идеологический ли это Христос?

Вот вам отрывок из письма А. Блока к Юрию Анненкову:

«О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. «Христос с флагом» – это ведь – «и так и не так». Знаете ли Вы (у меня – через всю жизнь), что, когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное – за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как – не умею сказать)».

Значит, возможно такое понимание темы Христа: ветер. Ветер рвет полотнища плакатов. Ветер и вызывает флаг, а флаг вызывает кого-то огромного, к нему относящегося, и появляется Христос.

Конечно, он «именно Христос» по запасу образов поэта, но вызван он композицией образов – ветром и флагом.

Писать вещи, параллельные чему бы то ни было, трудно, потому что искусство не тень от дела, а само дело – вещь.

Не будучи связано функционально с чужим рядом, не опираясь каждым своим моментом на него, произведение искусства плохой аккомпаниатор.

Вот почему антропософия мешает писать Андрею Белому.

Одной из характерных особенностей антропософской теории является ее учение о многопланности явления. Какая-нибудь группка в пять человек антропософок во главе со Штейнером – не только группа, но и мистическая роза. Роза эта всеми своими частями соответствует строению розы реальной. Мир оказывается многопланным, повторяющим самого себя. Он похож у антропософов на ряд теней, отбрасываемых одним предметом, находящимся перед несколькими источниками света.

Создать многопланное построение, оправдывающее антропософское учение, и было задачей Андрея Белого. «Рой» и «строй» в «Котике Летаеве», распятие, служащее вторым планом в детстве Николая Летаева, – и являются осуществлением этого антропософского задания.

Вещи удались (частично) сами по себе, но антропософии не получилось. Понадобилась вторичная мотивировка связи планов в «Котике Летаеве»; «рой и строй» – мир и сознание – связаны языковыми средствами и мотивированы детским сознанием. Антропософское задание было преодолено материалом и повело только к усилению и укреплению метафорического ряда.

Вместо антропософской многопланной прозы мы получили прозу орнаментальную.

Связь между двумя планами осложнилась, появилась «реалистическая разгадка» (смотри случай со «Львом»).

Столкновения двух планов начали иногда самим автором восприниматься юмористически.

В приводимом ниже примере, где тетя Дотя в то же время и «вечность», тетя Дотя конкретизирована выбивалкой в руках, – вечность тоже оказывается с выбивалкой. Здесь автор уже не осмысливает деталь, не символизирует ее, а переносит атрибуты из одного ряда в другой, пользуясь этим приемом для создания смыслового неравенства.

В борьбе антропософии с приемом, ею вызванным, прием съел антропософию. Орнаментальная же проза Андрея Белого легко слилась с другими руслами орнаментальной прозы (Лескова, Ремизова), вызванными в жизнь другими поводами.

Писатели, бесконечно далекие от Белого идеологически, тоже использовали его достижения, даже не зная их основного неисполненного задания.

С этой стороны вся антропософская история с Андреем Белым чрезвычайно поучительна.

Андрей Белый – интереснейший писатель нашего времени. Вся современная русская проза носит на себе его следы. Пильняк – тень от дыма, если Белый – дым.

Андрей Белый написал очень много томов – и все разное. Это он – Андрей Белый – написал «Серебряного голубя», «Петербург», «Котика Летаева» – начало «Эпопеи».

Андрей Белый позволяет себе путаться. Особенно путается он сейчас, после «Петербурга», когда уже десять лет пишет одну вещь, которую называет «Эпопея».

Я думаю, он сам не знает, что такое «Эпопея». Иногда он пишет, что и «Симфонии», и «Петербург», и «Серебряный голубь», и «Записки чудака» – только «Медальоны огромной капеллы» («Записки мечтателей», том первый, с. 11). А «Записки чудака» – только вступление к этой «Эпопее», и что он, Андрей Белый, хочет писать, как сапожник. Он отрекается от романа и сам задает себе вопрос от лица читателя:

« – Что же это такое вы нам предлагаете? Это – ни повесть, ни даже дневник, а какие-то несвязанные кусочки воспоминаний; и – перепрыги…

Все так…

Покушение рассказать о событии, бывшем со мной, – покушенье с «негодными средствами»; но «негодные средства»[124]124

Здесь и далее слова, выделенные в тексте А. Белым, даются курсивом. – Ред.

[Закрыть] всегда подстилают подобранный для печати рассказ.

Здесь событие внутренней важности обыкновенно кладется в основу романа: событие внутренней важности не укладывается в сюжет; архитектоника фабулы, архитектоника стиля обыкновенно обстругивает подоснову сюжета, которая есть священное переживанье души; от него попадает клочок; а «роман» преподносится; критика ищет «идею», вытаскивая ее не оттуда, где скрыта она. <…>

Если нет у писателя той таинственной точки, откуда, как пар, поднимается лучеиспускание мифа, то он не писатель, хотя бы стояла пред нами огромная серия великолепных романов его; если же он закрепит не сюжет, а лишь точку рожденья сюжета, непроизвольно положенную в основу сюжета, – перед читателем пробегут лишь «негодные средства»: обрывки, намеки, потуги, искания; ни отточенной фразы, ни цельности образа не ищите вы в них; косноязычие отпечатлеется на страницах его дневника; нас займут не предметы сюжета, а – выражение авторского лица ищущего сказаться; и – не могущего отыскать никаких выражений.

Так – всякий роман: игра в прятки с читателем он; а значение архитектоники, фразы – в одном: отвести глаз читателя от священного пункта: рождения мифа» (с. 40).

Дальше в «Записках чудака» идет фраза о том, что «назначение этого дневника – сорвать маску с себя как с писателя; и – рассказать о себе, человеке, однажды навек потрясенном» (с. 40); еще дальше автор обещает писать, как сапожник. Все это узнаем мы из «Записок чудака».

Я расскажу о том, как Андрей Белый боролся с искусством, а искусство его съело. Как он оказался писателем в маске сапожника.

Но сейчас я интересуюсь только заданием «Эпопеи». Там два задания:

1. «Эпопея» – система, в которую входят и старые романы Андрея Белого.

2. «Эпопея» как самостоятельная вещь, написанная вне сюжета и начатая «Записками чудака».

Но в четвертом номере «Записок мечтателей» мы имеем новый лик «Эпопеи».

«Эпопея» начинается здесь «Преступлением Николая Летаева».

Здесь, оказывается, «отвлеченность «Записок чудака» есть отвлеченность предисловия, основная тема «Записок» в последующих томах задуманной «Эпопеи» пройдет в конкретном, «романном» виде, обросши фабулой и не представляя собой «записок» (с. 24).

Здесь непонятно одно: куда девалась вещь под названием «Котик Летаев».

«Котик Летаев», несомненно, – «Николай Летаев», и два этих романа продолжают всеми своими персонажами друг друга, не перекрывая один другого.

Дальше «Преступление Николая Летаева» обрывается, и в журнале, носящем название «Эпопея», идут воспоминания Андрея Белого о Блоке.

Воспоминания эти широко развернуты и автобиографичны, в них Белого больше, чем Блока.

Как будто это тоже «Эпопея».

Наконец, в журнале «Россия» есть кусок прозы, названный «Арбат» и тоже, очевидно, представляющий часть «Эпопеи».

По манере письма «Котик Летаев» тесно связан с «Преступлением Николая Летаева». «Воспоминания об Александре Блоке» написаны другой формой, и «Арбат» – третьей.

Я мог бы спросить, в чем дело, у самого Андрея Белого, но твердо уверен, что во всем этом он разбирается с трудом.

Однако не нужно переоценивать достоверность показаний писателей о самих себе.

Часто писатель говорит не о своем ремесле, а о той идеологической линии, с которой он хотел бы связать себя. Например, в указаниях литературной зависимости писатель очень часто укажет вам не своего учителя, а какого-нибудь другого писателя – только того, на кого он поменьше похож.

Пильняк посвятит свою вещь не Андрею Белому, а Алексею Ремизову{149}149

А. Ремизову была посвящена повесть Пильняка «Третья столица» (1923).

[Закрыть]. Ему это сделать легче.

Над Андреем Белым тяготеет антропософская линия.

Прекрасно, товарищи, в Дрездене.

Там есть высокая гора, на которой весной цветут вишни. А внизу поля Саксонии. Они синие, как сини днем, при солнечном свете, театральные декорации леса. Декорации леса пишут не зеленым, а синим тоном. Так сини, через весенний воздух, синие поля Германии. Сини с поправкой, делаемой памятью на зелень. И внизу, всю дорогу отталкиваемая все той же известковой стеной горы, бежит в Гамбург, бежит тусклая, как столовый нож, сверкая боком, Эльба.

И вот на этой горе (посетите ее, если будете в Дрездене; зовут ее не то Вишневая, не то Оленья) есть сад. В этом саду за каждым деревом стоит из железного прута сделанная форма. А дерево крепко притянуто своими ветками к этой форме.

Формы изображают то контур женщины в юбке, то солдата в бескозырке, отдающего честь. И дерево, так как оно притянуто, тоже стоит и отдает честь.

Завизжать от ужаса можно около этого сада.

Дерево, отдающее честь антропософии, напоминает мне иногда цветущего, как вишня, к антропософии притянутого Андрея Белого.

Андрей Белый обязан писать о Рудольфе Штейнере, срывать с себя маску и находить все антропософские цвета у Блока.

Он должен притянуть и Блока к железной решетке. А Блок был человек вольный. Писал он сперва стихи с цитатами из Соловьева, а потом написал «Балаганчик», где иронически понял свой мистицизм.

Для Блока мистицизм, и «зори», и цыганщина, и куплетисты – все материал для его искусства.

Но Белый упрекает его за это в измене и плачет, что не знал он тогда антропософии, не смог указать Блоку, как жить и писать.

Но сам Андрей Белый писал «Симфонии» с иронией. А сейчас переделывает некоторые части «Петербурга» в водевиль.

Лев Троцкий как-то сказал, что в полемике нужно сохранять пафос расстояния. Ему лучше знать, он полемизирует давно.

Но вот в искусстве нужнее всего сохранять пафос расстояния, не давать себя прикручивать. Нужно сохранять ироническое отношение к своему материалу, нужно не подпускать его к себе. Как в боксе и в фехтовании.

Отсутствием иронии болен сейчас Маяковский.

В разбросанных неиронических восклицаниях Андрея Белого о Рудольфе Штейнере я вижу причину теперешней неудачи Андрея Белого. Говорят, что Иоанново здание, колонны которого вырезывал Андрей Белый, сгорело. Говорят, что подожгли его иезуиты. Говорят, что Штейнер восстанавливает Иоанново здание из бетона.

Если бы моя воля, то я, закатив в подвал этого здания пудов десять динамита и привалив к динамиту камней, провел бы бикфордов шнур и показал бы Штейнеру, как делают ямки на том месте, где было здание.

Потому что нельзя притягивать писателя к решетке и заставлять его отдавать честь.

Но пусть живет невзорванный Рудольф Штейнер и пускай строит Иоанново здание, – искусство само не принимает никаких привязок, и Андрей Белый в Дорнахе только потерял время.

Если он поправил, однако, здоровье, то пусть существует и Дорнах.

Искусство романа не приняло попытки антропософии. Работы Андрея Белого – это попытка антропософии съесть ремесло. Но ремесло съело антропософию и растет на ней, как на навозе.

Я пишу о настоящем Андрее Белом, не о том, который вел длинные беседы с «антропософскими тетками» {150}150

По воспоминаниям Белого: «Тетка» – определение антропософии догматически шаржирующей антропософию» (Белый А. Воспоминания с Штейнере. Paris, 1982. С. 68).

[Закрыть].

Я буду писать об «Эпопее».

Дальше будет объяснено, почему пало давление сюжета в романе и что в него просочилось.

Субъективно Андрей Белый хочет сорвать с себя маску, хочет порвать с приемом, отказаться от формы и в то же время написать «Эпопею».

Объективно ему приходится отказаться от «Записок чудака» и вернуться, как он говорит, к романной форме.

Но не нужно верить театральным разоблачениям. В театре под маской мы находим грим.

Андрей Белый в «Записках чудака» вовсе не писал, как сапожник.

Он даже выделывал

набором вот

такие

штуки,

которые

должны

были

изобразить

немецкую мину, готовую ударить в бок корабля, на котором ехал Белый домой. Сапожники таких штук не пишут.

«Записки чудака» – одно из сложнейших построений писателя.

Набирая этого «сапожника», пишущего углами, колонками, зигзагами, наборщики говорили, что они еще не видели такого сложного набора, и требовали сверхурочных.

В «Записках чудака» мы видим сложное построение: в основу положена автобиографическая повесть с временными перестановками. За этой повестью идут ряды сравнений, метафорические ряды, связанные с первым рядом каламбурами.

Например, оказывается, что Андрей Белый уехал «не за границу Швейцарии», а «за границу» самого себя.

«Стучали вагоны; бежали по Франции; веяло ветром в окно; голова моя прыгала, ударяясь о доски; толкались вагоны.

Сверкания электрических фонарей белым блеском влетали и – вылетали.

Дневное сознанье разъялось на части: граница сознания передвинулась. Был за границей.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.