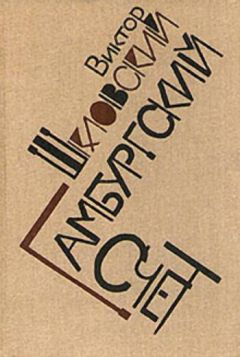

Автор книги: Виктор Шкловский

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 49 страниц)

Это он посмел, как Розанов, введший в свои вещи приходо-расходную книгу и тревогу о своих 35 000, нажитых у Суворина, ввести пошлый образ в свою поэзию.

Но Блок не совершил до конца дела поднятия формы, прославления ее. Камень, отвергнутый строителями, не лег во главу угла. Он одновременно воспринимал иногда свою тему как уже претворенную и взятую, в то же время как таковую, то есть в ее обыденном значении.

На этом он построил свое искусство.

Так Лесков, гениальный художник, создававший до Хлебникова переживаемое слово, не смог дать его вне мотивировки. Только в комический сказ он смог ввести новое слово; но что же делать в стране, в которой Белинский упрекал Тургенева за то, что тот дал в своей вещи слово «зеленя» не в разговоре действующих лиц, а в речи автора.

У нас не понимают неизобразительного искусства.

«Двенадцать» – ироническая вещь. Она написана даже не частушечным стилем, она сделана «блатным» стилем. Стилем уличного куплета вроде савояровских. Неожиданный конец с Христом заново освещает всю вещь. Понимаешь число «двенадцать». Но вещь остается двойственной и рассчитана на это.

Сам же Блок принял революцию не двойственно. Шум крушения старого мира околдовал его.

Время шло. Трудно написать, чем отличался 1921 год от 1919-го и 1918-го. В первые годы революции не было быта или бытом была буря. Нет крупного человека, который не пережил бы полосы веры в революцию. Минутами верилось в большевиков. Вот рухнут Германия, Англия, и плуг распашет не нужные никому рубежи! А небо совьется как свиток пергамента.

Но тяжесть привычек мира притягивала к земле брошенный революцией горизонтально камень жизни.

Полет превращался в падение.

Мы, многие из нас радовались, когда заметили, что в новой России можно жить без денег. Радовались слишком рано.

Мы верили в студии красноармейцев. Одни поверили раньше, другие позже. Еще в феврале 1918 года говорил мне один скульптор:

«Вот я бываю в Зимнем Дворце, а они оттуда звонят – Псковская Коммуна – соедините меня, товарищи, с телефоном Псковской Коммуны! Хорошо. Майн Рид прямо».

Когда Юденич подходил к Петербургу, мой отец сказал мне:

«Витя, нужно было бы пойти к белым и сказать им: – Господа, зачем вы с нами воюете? Мы такие же люди, как и вы, но только мы работаем сами, а вы хотите нанимать рабочих».

Для Блока все это было грозней. Но земля притягивала камень, и полет превращался в падение. А кровь революции превратилась в быт.

Блок говорил: «Убийство можно обратить в худшее из ремесел».

Блок потерпел крушение дела, в которое он вложил свою душу. От старой дореволюционной культуры он уже отказался. Новой не создалось.

Уже носили галифе. И новые офицеры ходили со стеками, как старые. Катьку посадили в концентрационный лагерь. А потом все стало как прежде.

Не вышло.

Блок умер от отчаяния.

Он не знал, от чего умереть.

Болел цингой, хотя жил не хуже других, болел жабой, еще чем-то и умер от переутомления.

С «Двенадцати» – не писал.

Работал во «Всемирной литературе», написал для какой-то «Секции исторических картин» очень плохую вещь «Рамзес». Быт уже втягивал его. Но он предпочел смерть от отчаяния.

Перед смертью бредил. Он хлопотал о выезде за границу. Уже получил разрешение. Не знаю, помог ли бы отъезд. Может быть, Россия лучше на расстоянии. Ему казалось, что выносят уже вещи. Он едет за границу.

Иногда же садился и придумывал особое устройство шкафа для своей библиотеки.

Библиотека же его уже была продана.

Умер Блок.

Несли его до Смоленского кладбища на руках.

Народу было мало. Все, кто остались.

Неверующие хоронили того, кто верил.

Возвращался с кладбища трамваем. Спрашивают меня, кого это хоронили. «Блока, – говорю, – Александра». – «Генриха Блока?» – переспрашивают. И не раз, много раз так спросили за день.

Генрих же Блок был банкиром.

Смерть Блока была эпохой в жизни русской интеллигенции. Пропала последняя вера.

Озлобились. Смотрели на своих хозяев волками. Не брали пищи из рук.

И может быть, стали больше любить друг друга. Друг друга беречь.

Хороша ли или нет наша культура, – нет другой!

Умер Блок. Похоронен на Смоленском, среди полянки. Над гробом ничего не говорили.

Следующая зима была уже с бытом. В начале зимы поставил печку. Трубы 20 аршин. Когда топишь – тепло. Бумагу уже не таскали из банка, дрова можно было купить. Купить воз. Но воз – это дорого. Обычно покупали мешок дров. В мешке полен, кажется, пятнадцать. Простите, если ошибаюсь. И дрова обыкновенно сухие. Березовые дрова, если кора на них очень белая, не покупайте, это свежеспиленные.

Покупали дрова каждую неделю. Домой везешь на санках.

В ту ночь, когда пришли меня арестовывать, – это было 4 марта 1922 года – привез я к дому уже поздно вечером дрова на санках. Задержался с ними в городе.

Перед этим мне снилось, что падает на меня потолок.

Увидал с Полицейского моста, что моя комната и комната рядом с ней – уборная Елисеева (он в ней на бесколесном велосипеде катался), большая комната в четыре окна – освещены.

Посмотрел я на освещенные в неурочное время окна и не поднялся наверх, а тихонько поехал к знакомым вместе с дровами{123}123

По устному свидетельству Шкл., о засаде его предупредил сторож Дома искусств Ефим.

[Закрыть]. Так и не был с тех пор ни дома, ни у родных.

В ту зиму я получал академический паек как писатель, значит, голодать не приходилось. Был хлеб, когда не приходило много гостей – хватало, было американское сало и даже горчица. Присылали продукты финны, чехи. От чехов получили раз по десяти фунтов сахару. Не знаю, как передать свой восторг! Город шумел. Сахар, сахар, десять фунтов! Об этом и говорили друг с другом. Сахар я ел, когда он у меня был, ложками. Мозг требует сахару и жиру, и его ничем не уговоришь. Выдавали кур, но больше сельдей. Сельди сопровождали всю мою советскую жизнь.

Итак, было в комнате не холодно, хотя часто угарно, есть было что. Работать можно было тоже. В это время я занимался издательством. Издательство в России один из видов спорта. При мне для занятия им денег не требовалось.

Я начал издание таким образом.

«Поэтику» помог издать мне Владимир Маяковский на деньги, взятые в Наркомпросе. Забавной была история с маленькой книжкой «Розанов». Я работал в «Жизни искусства». Из редакционной коллегии уже ушел. Кажется, наша коллегия была просто распущена{124}124

Шкл. и М. Кузмин вышли из редколлегии ЖИ между 2 и 5 марта 1920 г.; тогда же в редколлегию вошли М. Андреева и Е. Кузнецов.

[Закрыть]. Сделано это было правильно. С газетой я делал странные вещи. Конечно, я не печатал в ней контрреволюционных статей (и не хотел их ни писать, ни печатать), но печатал академические статьи. Статьи были сами по себе хороши, но не в театральной газете. Место им было в специальном журнале. Но журналы не выходили. Отдельные номера «Жизни искусства» получались очень ценные. Помню очень хорошие статьи Бориса Эйхенбаума «О трагическом», статьи Романа Якобсона, статьи Юрия Анненкова и ряд своих статей о «Дон Кихоте»; газета давала мне возможность работать.

После изменения состава редакции газета стала чисто театральной, но героическая пора ее прошла.

Я дал в газету большую статью в лист о Розанове.

Это доклад, который я только что читал в ОПОЯЗе. Смысл его – понимание Розанова не как философа, а как художника. На докладе присутствовал случайно приехавший из Харькова Столпнер. Столпнер один из самых умных людей в России, писать же он не умеет, умеет говорить. Избрали его в профессора Харьковского университета и выдали шубу с бобровым воротником по ордеру. В этой шубе и приехал Столпнер в Петербург за книгами. Толкнулся к одному знакомому, к другому, дома их не было. Ночь наступала. Не волнуясь и считая, что поступает очень благоразумно, вошел Столпнер в чужой подъезд, поднялся до верху и улегся спать вместе с шубой. Темно. Ночью открылась дверь, у которой спал Столпнер, вышел человек, наступил на него и спросил: «Что это?»

Столпнер ответил правду, хотя ему хотелось спать: «Профессор Харьковского университета». Тот иссек огонь из кремня зажигалки, проверил документы, впустил друга Розанова, философа Столпнера в квартиру и разрешил ему спать в нетопленой комнате.

«Жизнь искусства» в это время выходила одним листком.

«Розанов» появлялся маленькими кусочками. В типографии я просил сохранить набор. «Розанова» в газете так и не дотянули, а я переверстал его и тиснул маленькой книжкой. Эта книжка вышла в тот момент, когда печатать еще было нельзя. Разошлась быстро, и я жил на нее. Рассказал я это для характеристики русских издательств.

Я не был исключением. Издавали без денег очень многие. Типографии относились к нам очень хорошо.

Привет типографиям. В наборных было холодно, а шрифт холодит руки. Дымно. Головы наборщиков закутаны платками. Холодно так, что вал печатной машины замер и не хочет идти плавно, а прыгает, накатывая краску. Краска… нет краски, печатаем чуть ли не водой. А книги издавали неплохо. Умели работать люди. В типографии любят книги, и хороший метранпаж не выпустит плохо сверстанной книги. Люди, которые умеют работать, всегда хорошие люди.

Если бы Семенов не был полуинтеллигентом, если бы он имел свое мастерство, он не пошел бы доносить. А у него в душе торричеллиева пустота, и незанятые руки, делать ничего не умеет, ему жалко не рассказать, что и он крутил политику.

Нет, ни шофер, ни слесарь не сделали бы так.

Книг я издал довольно много, больше, конечно, своих. Перед самым побегом выпустил из печати «Мелодику стиха» Эйхенбаума в 15 печатных листов. Бумагу нам дал Ионов{125}125

И. Ионов в то время заведовал Петроградским отделением Госиздата.

[Закрыть] в долг. Часть издания продана из расчета на золотой рубль украинскому Всеиздату, и мы бы, конечно, заплатили за бумагу. Но, к сожалению, Григорий Иванович Семенов, не умеющий работать, помешал работать В. Шкловскому, знающему свое ремесло.

Печатникам же и всей работающей России мой привет!

С книг я жил уже почти хорошо. Утром на печурке кипятил какао, мог кормить приходящих ко мне. Жил я, конечно, хуже, чем живут в Берлине небогатые люди, но сало в России как-то драгоценней и свой черный хлеб как-то белей немецкой булки.

Я даю свои показания. Заявляю: я прожил революцию честно. Никого не топил, никого не топтал, от голода ни с кем не мирился. Работал все время. И если у меня был свой крест, то я носил его всегда под мышкой. Виновен же я перед русской революцией за этот период в одном: колол дрова в комнате. От этого отлетают куски штукатурки в нижнем этаже. Силы было еще достаточно, чтобы ходить колоть дрова и к знакомым, ставить печки, помогать молодым поэтам издавать книжки, ручаясь в типографии: «Такой-то человек хороший».

Уставал очень сильно. Спал днем на диване под тигром. Иногда было тяжело, что нет времени работать. Книги писались наспех. Не было времени заняться собой всерьез. Больше сказано, чем записано. Письменный стол в Доме искусств был хороший. С мраморной доской и на витых ножках.

Но я за ним не работал, а работал в углу у печки. <…>

Посередине зимы в нижнем этаже завелись Серапионовы братья. Происхождение их следующее. В студии Дома искусств читал Евг. Замятин. Читал просто, но про мастерство, учил, как писать прозу.

Учеников у него было довольно много, среди них Николай Никитин и Михаил Зощенко. Никитин маленького роста, белокурый, мы его звали «человеком адвокатского пафоса». Это про домашние дела. Находится под влиянием Замятина. Возлежит на его правом плече. Но пишет не под него, а сложней. Зощенко – черноволос и тих. Собой красивый. Он на войне отравлен газами, имеет сильный порок сердца. Это и делает его тихим. Человек он не самоуверенный, все не знает, как будет писать дальше? Хорошо начал писать уже после студии, у серапионов. Его «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» очень хороши.

Там есть неожиданные фразы, поворачивающие весь смысл рассказа. С Лесковым он связан не так тесно, как это кажется. Может писать вне Лескова, так, например, он написал «Рыбью самку». Когда его книгу дали в типографию набрать корпусом, наборщики набрали ее самовольно цицеро.

«Очень хорошая книга, – говорят, – пусть народ читает».

В середине серапионов лежит Михаил Слонимский. Прежде его все уважали, он служил секретарем в издательстве Гржебина и писал «Литературные салоны». Потом написал плохой рассказ «Невский проспект», потом начал писать скетчи и овладел техникой нелепости. Пишет хорошо. Теперь его никто не уважает, потому что он хороший писатель. Помолодел до своих 23 лет. Лежит на кровати, иногда работает двенадцать часов в сутки. В дыму. До получения академического пайка, как Никитин и Зощенко, – голодал баснословно. Пафос его писания: сложный сюжет без психологической мотивировки. Этажом ниже, в обезьяннике, живет Лев Лунц. Лет ему 20. Только что кончил университет по романо-германскому отделению. Вениамин серапионов{126}126

Вениамин – младший сын библейского патриарха Иакова, особо любимый отцом.

[Закрыть]. Впрочем, у них три Вениамина: Лев Лунц, Володя Познер, который сейчас в Париже, и настоящий Вениамин – Вениамин Каверин.

Лунц пишет все время и все время по-разному. Часто хорошо. Обладает какой-то дикой мальчишеской жизнерадостностью.

Когда он окончил университет, серапионы в доме Сазонова качали его. Все. И мрачный тогда Всеволод Иванов кинулся вперед с боевым криком киргиза. Чуть не убили, уронив на пол. Пришел тогда к ним ночью профессор Греков, провел пальцем по позвоночному лунцевскому столбу и сказал: «Ничего, можно ноги не ампутировать».

Чуть-чуть не обезножили. Через две недели Лунц танцевал с палкой. У него две драмы, много комедий. И он плотно набит, есть что из него вынимать. Лунц, Слонимский, Зильбер, Елизавета Полонская – мои ученики. Только я не учу писать; я им рассказал, что такое литература. Зильбер-Каверин, мальчик лет двадцати или меньше, широкогрудый, румяный, хотя дома с Тыняновым вместе сидит часто без хлеба. Тогда жуют неприкосновенный запас сухих кореньев. Крепкий парень.

Писать начал при мне. Очень отдельный писатель. Работает сюжетом. У него есть рассказ «Свечи (и щиты)», в котором люди играют в карты, а у карт свое действие. Каверин – механик – сюжетный конструктор. Из всех серапионов он один не сентиментален. Зощенко – не знаю, он тихо говорит.

Елизавета Полонская носила вместе с А. Векслер черные перчатки на руках, это был знак их ордена.

Пишет стихи. В миру врач, человек спокойный и крепкий. Еврейка, не имитаторша. Настоящей густой крови. Пишет мало. У нее хорошие стихи о сегодняшней России, нравились наборщикам. Елизавета Полонская единственный серапионов брат – женщина. Название общества случайное. Гофманом серапионы не увлекаются, даже Каверин, скорей уже Стивенсоном, Стерном и Конан Дойлем.

Ходил еще по Петербургу Всеволод Иванов. Ходил отдельно, в вытертом полушубке, с подошвами, подвязанными веревочками. Приехал он из Сибири к Горькому. Горького в Петербурге не было. Приютили Иванова пролетарские писатели. Они сами народ голый. Дали они Иванову что могли – комнату. Есть было нечего. Рядом был склад макулатуры. Топил Иванов комнату бумагой, градусов в 18. Согреется и не хочет есть.

Приехал Горький, его прикрепил к Дому ученых – и не на паек, а на выдачи. Паек бы не дали: книг не имел человек. Горький же познакомил Иванова со мной, я его передал серапионам.

Сам Всеволод человек росту большого, с бородой за скулами и за подбородком, косоглазый, как киргиз, но в пенсне. Прежде был наборщиком. Серапионы приняли его очень ласково. Помню, собрались в комнате Слонимского, топим печку задней стенкой стола. Сидит Иванов на кровати и начинает читать: «В Сибири пальмы не растут». Все обрадовались.

Иванов пишет теперь много, не всегда ровно. Мне «Цветные ветра» его не нравятся. Не по идеологии, конечно. Какое мне дело до идеологии? Не нравится мне, что слишком всерьез написано. «Кружевные травы», как сказал Зощенко{127}127

Пародия М. Зощенко на Вс. Иванова (Кружевные травы. – Литературные записки. 1922. № 2; переопубл. М. Чудаковой – Вопросы литературы. 1968. № 11.

[Закрыть]. Сжеманена вещь. А писатель не должен, давая вещи, напирать на себя. Нужна не ирония, но свободные руки. Очень хорош рассказ «Дитё». Он развивается сперва, как будто по Брет Гартту: грубые люди находят ребенка и ухаживают за ним. Но дальше вещь развертывается неожиданно. Ребенку нужно молоко. Ему крадут киргизку с младенцем, но чтобы хватило молока на своего ребенка, убивают желтого маленького конкурента.

Иванов женат, у него недавно родилась дочка.

Есть среди серапионов теоретик Илья Груздев, ученик Бориса Эйхенбаума и Ю. Тынянова.

К концу зимы пришел еще один поэт – Николай Тихонов. Из кавалеристов-красноармейцев.

Ему 25 лет, кажется, что у него пепельные волосы, а он на самом деле седой блондин. Глаза открытые, серые или голубые. Пишет хорошие стихи. Живет внизу, в обезьяннике с Всеволодом Рождественским. Хорошо Тихонов рассказывает про лошадей. Как, например, немецкие лошади, взятые в плен, саботировали и изменяли.

Еще есть Константин Федин. Тот из плена пришел, из германского. Революцию пропустил. В плену сидел. Хороший малый, только традиционен немного.

Вот я впустил в свою книжку серапионов. Жил с ними в одном доме. И я думаю, что Государственное политическое управление не рассердится на них за то, что я пил с ними чай. Росли серапионы трудно, если бы не Горький, пропали бы. Алексей Максимович отнесся к ним сразу очень серьезно. Они в себя больше поверили, Горький чужую рукопись почти всегда понимает, у него на новых писателей удача.

Не вытопталась, не скокошилась еще Россия. Растут в ней люди, как овес через лапоть.

Будут жить великая русская литература и великая русская наука.

Пока серапионы на своих вечерах каждую пятницу едят хлеб, курят папиросы и играют после в жмурки. Господи, до чего крепки люди! И никто не видит, чем нагружен человек по его следу, только след бывает то мельче, то глубже.

Не хватило пролетариата, а не то сохранились бы еще металлисты.

Видал я в России и любовь к машине, к настоящей материальной культуре сегодняшнего дня.

В зиму 1922 года шел я по Захарьевской. На Захарьевской помещается Автогуж. Сейчас его уже нет, там он, кажется, целиком ликвидирован.

Ко мне подошел молодой человек в костюме шофера. «Здравствуйте, – говорит, – господин инструктор».

Называет свою фамилию. Ученик из школы шоферов.

«Господин инструктор, – говорит ученик и идет рядом со мной, – вы не в партии?» Под партийным в России подразумевают, обыкновенно, большевика.

«Нет, – говорю, – я в Институте истории искусств».

«Господин инструктор, – говорит ученик и идет рядом со мной, а знал меня только по школе, – машины пропадают, станки ржавеют, готовые отливки лежат брошены, я – в партии, я не могу смотреть. Господин инструктор, почему вы с нами не работаете?»

Я не знал, что ему ответить.

Люди, держащиеся за станки, всегда правы. Эти люди прорастут, как семена. Рассказывают, что в Саратовской губернии взошел хлеб от прошлогоднего посева. Так вырастет и новая русская культура.

Кончиться можем только мы, Россия продолжается.

Кричать же и торопить нельзя.

В 1913 году был в цирке Чинизелли следующий случай. Один акробат придумал номер, состоящий в том, что он прыгал с трапеции, надев петлю на шею. Шея у него была крепкая, узел петли приходился на затылке, очевидно, сама петля проходила под подбородком, и он потом вынимал из петли голову, лез вверх и делал с трапеции публике ручкой. Номер назывался «Человек с железной шеей». Раз он ошибся, петля попала на горло, и человек повис повешенный. Началась паника. Принесли лестницы. Не хватает. Полезли к нему, но забыли взять с собой нож. Долез до него акробат, а из петли вынуть не может. Публика воет, а «Человек с железной шеей» висит и висит.

С галерки, в одной верхней ложе встает между тем человек купеческого склада, крупный, по всей вероятности, добрый, протягивает руки и кричит, обращаясь к висящему: «Слезайте – моя жена – плачет!»

Факт.

Весна в Петербурге 1922 года была ранняя. Последние годы весна всегда бывает ранняя, но мешают морозы. Это от того, что мы принимаем каждую оттепель за весну.

Холодно, не хватает сил. Когда дует теплый ветер, это – как птицы с земли для Колумба.

Весна, весна, – кричат матросы на палубах.

Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством. Весна – это жизнь. Я думаю, что голодная корова в хлеву не так радовалась весне, как мы.

Весна, то есть оттепель – на самом деле был лишь март, – наступала.

Уже Давид Выгодский, живший в квартире № 56 Дома искусств, открыл окно на улицу, чтобы согреться.

И действительно, чернила в чернильнице на его письменном столе растаяли.

Вот в такую теплую ночь и ушел я вместе с санками от освещенных окон своей квартиры.

Ночевал у знакомых, им ничего не сказал. Утром пошел в Государственное издательство взять разрешение на выход книги «Эпилог».

В Госиздате еще ничего не знали, но пришел туда случайно один знакомый и сказал: «У вас засада».

Я жил в Питере еще две недели. Только переменил пальто. Ареста я боялся не сильно. Кому нужно меня арестовывать? Мой арест дело случайное. Его придумал человек без ремесла Семенов.

Из-за него я должен был оставить жену и товарищей.

Оттепель мешала уйти по льду.

Потом подморозило. На льду было туманно.

Я вышел к рыбачьей будке. Потом отвели меня в карантин.

Не хочу писать о всем этом.

Помню: легально приехала в карантин одна старуха 60 – 70 лет.

Она восхищалась всем. Увидит хлеб:

– Ах, хлеб.

На масло и на печку она молилась.

А я спал целый день в карантине.

Ночью – кричал. Мне казалось, что в руке у меня рвется бомба.

Ехал потом на пароходе в Штеттин. Чайки летели за нами.

По-моему, они устроили слежку за пароходом.

Крылья у них гнутся, как жесть.

Голос у них как у мотоциклетки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.