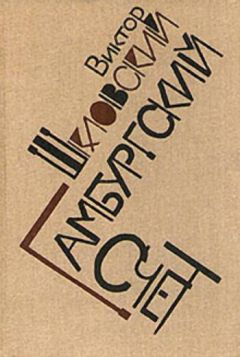

Автор книги: Виктор Шкловский

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 42 (всего у книги 49 страниц)

«Юго-Запад»

IЭто название одной из книг Багрицкого.

«Юго-Запад» – это географически Одесса.

В статье я буду говорить об юго-западной литературной школе, традиция которой еще не выяснена.

В романе Славина «Наследник» генеалогия героя этой школы разрешена искусственно.

Понятна приблизительность решения вопроса, который здесь мы будем иметь.

Конечно, не география определяет литературные школы. Но социальные отношения в определенном географическом пункте в определенное время своеобразны, и тут нужно помнить и о географии.

Трудность вопроса еще в том, что юго-западная школа – это школа русской литературы, осуществленная на украинской территории.

Здесь многое объясняется тем, что Одесса – порт.

Мы должны вспомнить культуры Александрии, греческую на территории Египта.

Причем, конечно, александрийская греческая культура – она и не греческая и не египетская.

Особо сложный вопрос – это вообще отношение украинской и русской культуры. Гоголь не одинок. Одновременно мы имеем работы Гребенки, раньше мы имеем работы Нарежного, Капниста, позднее мы имеем работы Нестора Кукольника и в музыке – Глинку{267}267

Далее в рукописи: «Мне кажется, что это во многом украинская школа, осуществленная на русском языке. Это, так сказать, самоперевод» (89).

[Закрыть], создавшего русскую национальную музыку на украинские мотивы.

Юрий Николаевич Тынянов собирался написать об этом большую работу.

Профессор Менделеев, создатель Периодической системы элементов, последние годы своей жизни по-своему занимался наукой планирования.

Он определял хозяйственные центры стран.

По его мнению, центр России передвигался к югу и должен был быть где-то у Харькова. Но в Харькове элемент менделеевской системы не был предусмотрен: в Харькове были украинцы.

Передвижение хозяйственной жизни к югу, однако, существовало.

Город, когда-то бывший городом анекдотов, город русских левантинцев, юго-запад России, который для начала XX века был тем, чем были для XVII – XVIII веков Астрахань и Архангельск, город Одесса стал центром новой литературной школы.

IIОчень сложно следить, как литературные формы переживают явления, их создавшие, как и почему они осваиваются новыми культурами.

Стих футуристов не был сюжетным стихом.

Замена сюжета – строфа, дающая разрешение иного порядка, – тоже не определяла его.

Сюжету русские поэты учились на Западе, учились у заморцев. Тогдашние петербуржцы, младшие акмеисты – Владимир Познер, Ирина Одоевцева и по-иному Николай Тихонов пришли к сюжетному стиху через подражание английской балладе.

Поражения и победы, победы стратегические и тактические, спутаны в искусстве.

Победитель Маяковский приехал раз в Ленинград. Он читал в Белом зале Дома искусств, потом пошли пить чай в совершенно дурацкую библиотеку со шкафами из красного дерева и цветного стекла. Внесли большой поднос, на котором стояли стаканы чая для уплотнения без блюдечек. На другом подносе несли какие-то пирожные. Все это поражало количеством.

Чай нес служитель Ефим; кажется, нет его теперь в живых.

Маяковский был разговорчив после успеха.

– Что, Ефим, – сказал он, – у вас так не умеют?

– Я, Владимир Владимирович, – ответил Ефим, – предпочитаю акмеистов.

Здесь сражение не было выиграно.

Акмеизм не был сюжетным насквозь. Мандельштам соединял стихи из отдельных строчек, строчки рождались и кружились, как слепые ласточки. Строчки были объединены более тоном, чем строем. Но Ахматова знала сюжетный стих.

По-иному Маяковский стремился к сюжетному стиху.

С однообразием солнца, встающего каждый день, он писал поэмы, драмы о неудовлетворенности поэта вчера, сегодня и в будущем. Маяковский знал о наступлении баллады, о наступлении сюжетного стиха. Он боролся с ним в поэме «Про это», в которой прямо говорил о том, как оживает «лад баллад».

Лад баллад сейчас не победил. Раскачка этого лада, традиционность тематики, ведущая за собой традиционность словаря и образа, все еще не позволяют сюжетному стиху быть победителем.

В разметках Маяковского, которые он сделал на книгах молодых поэтов, видна эта консервативная роль балладного лада.

Победа содержания в стихах одновременно сузила содержание.

IIIПопытка акмеистов создать ощутимый мир, преодолеть «стихи, сделанные из стихов», под влиянием футуристов перешла в борьбу за новую тематику.

Здесь вел людей намагниченный футуристами Владимир Нарбут и Зенкевич, намагниченный Нарбутом.

Южно-русская школа существовала пока отдельно.

Одесские левантинцы – люди культуры Средиземного моря – были, конечно, западниками. Двигаясь к новой тематике, они пытались освоить ее через Запад.

Так в петровской России иностранные слова появлялись для понятий и вещей, которые прежде не входили в сознание, хотя и были. Воздух называли – аэр, хотя и не ввозили его из-за границы.

Эдуард Багрицкий, птицевод и романтик, имел комнату, заставленную клетками, но в первых стихах он говорит о птицах Саксонии, Тюрингии.

Веселый Эдуард Багрицкий, мечтающий об еде и поэзии, для того чтобы видеть себя, смотрел на Уленшпигеля, на героя древней книги, которая в первых переводах в России называлась сперва «Совы Зерцало», а потом «Совесть Драла», а только впоследствии вернулась к нам в бельгийской прическе.

Зеркало Уленшпигеля отражало и делало видными контрабандистов Одессы, которые приходили к нам потом то Беней Криком Бабеля, то даже Васькой-Свистом Веры Инбер, то Остапом Бендером Ильфа и Петрова, то героями стихов Сельвинского.

У Вальтер Скотта, у Бернса, у Киплинга учился Багрицкий сюжетному стиху и, овладевши чужим зеркалом, наконец сумел заговорить собственным голосом в «Думе про Опанаса».

Литературная традиция, классическая для Багрицкого форма, наконец начала дышать воздухом, а не аэром.

IVЮрий Олеша в детской книге «Три толстяка» ближе к крутым улицам приморской Одессы, чем в европейской книге «Зависть». «Три толстяка» – это почти альманах. Герои сборны. Их поступки цитатны, но они совершают их весело.

– На Запад взоры, на Запад, – говорил Лев Лунц, позабытый нами серапион.

Герои «Трех толстяков» совершают поступки, они интересны.

Валентин Катаев хотел быть учеником Бунина, но в прозаических вещах он скорее ученик Александра Грина, тоже ныне мертвого, а завтра писателя, которого будут читать, у которого будут учиться. Имя Грина уже назвал Олеша.

Катаев в ранних рассказах работал на условном материале, создавая роман приключения, левантинский роман о плутах, которые похожи друг на друга во всем мире, во всяком случае в мире Средиземного моря.

VЗа удачей писателя лежат его неудачи. Много попыток делается перед победой.

Но мертвые убираются с глаз живых в историю литературы. Удача «Месс-Менд» как будто не имела продолжения. Однако вспомним о приключенческих романах Козырева, Алексея Толстого, о моем романе со Всеволодом Ивановым, об удаче Мариэтты Шагинян.

Валентин Катаев, с моей точки зрения, хорош не там, где он старается, написал превосходнейший приключенческий роман «Растратчики» на нашем материале. С новой линии – бесполезности приключений – он дал сюжет Ильфу и Петрову для книги «Двенадцать стульев». Сюжет он взял недалеко. У Конан Дойля есть рассказ «Шесть Наполеонов».

Итальянец, формовщик бюстов, спрятал черную жемчужину в гипсовую массу головы одного бюста. Бюсты проданы. Итальянец ищет бюсты и разбивает их.

Позднее режиссер Оцеп сделал из этого сценарий «Кукла с миллионами». Еще позднее сюжет снова ожил. Он ожил в лучшем качестве, чем был рожден.

Переселение вещей во время революции дало этой теме глубину и правдоподобие.

В схеме, предложенной Катаевым, Остапа Бендера не было. Героем был задуман Воробьянинов и, вероятно, дьякон, который теперь почти исчез из романа.

Бендер вырос на событиях, из спутника героя, из традиционного слуги, разрешающего традиционные затруднения основного героя, Бендер сделался стихией романа, мотивировкой приключений.

Несмотря на смерть, он, как настоящий удавшийся герой, ожил. Он был убит, но не исчерпан.

Герои же романов приключений могут быть только исчерпаны, а не убиты.

Он ожил в «Золотом теленке».

Ильф и Петров – чрезвычайно талантливые люди.

Когда я их вижу, я вспоминаю Марка Твена. Мне кажется, что чуть печальный Ильф с губами, как бы тронутыми черным, что он – Том Сойер.

Фантаст, человек литературный, знающий про лампу Аладдина и подвиги Дон Кихота, он человек западный, культурный, опечаленный культурой.

Петров – Гек Финн – видит в вещи не больше самой вещи; мне кажется, что Петров смеется, когда пишет.

Вместе они работали в «Гудке».

Они – законнейшие дети южно-русской школы, больше всех от нее взявшие, больше всех ее превратившие.

VIПисать трудно. Между мировоззрением и методом нет знака равенства.

Раннему романтическому Горькому нужен был освобожденный от быта человек.

Это потом он сумел писать о Толстом как о Толстом.

Раннему Горькому приходилось колебаться в своем выборе между цыганами и босяками. Это были две возможности.

И более романтические, более условные цыгане, цыгане пушкинские, отступили.

Бабель так работал с казаками и одесскими бандитами.

Бабель превращал в литературу устную традицию города, рассказы рассказчиков Петра Сторицына и Шмидта, научившись от Запада не смягчать, а обострять вещи в литературе.

Лев Никулин был сперва пародистом. До пародии его не было, потому что он писал, подчиняясь представлениям о красивости, которые тогда существовали, чуть ли не по традиции Мисс{268}268

Псевд. художницы А. Ремизовой, автора многочисленных стилизаций под французскую живопись XVIII в. в журн. «Сатирикон» и др.

[Закрыть]. Он пришел через традицию Мисс, через стилизованные вещи.

Биография Льва Никулина мужская, с поступками, разорвалась с его литературным обликом. Он прошел через увлечение авантюрным романом, написал «Дипломатическую тайну». Через очерковую прозу он пришел к мемуарам и получил голос, уже поседев.

Сильнейший поэт Сельвинский, так хорошо начавший, поторопился. Мировые темы «Пао-Пао» снизили искусство поэта. Старая тема – разоблачение человечества через противопоставление его обученной обезьяне, тема из сказок Гауфа – не подняла Сельвинского.

Юго-западное уменье, уменье левантинца и европейца создавать сюжетное стихотворение, оставило Сельвинского, создателя поэм и драм.

Я не буду пытаться в статье объяснять писателей. Я хотел только связать их, показать общность роста и трудность освоения нового старым, переключение старого.

Мне хотелось бы только, чтобы писатели полюбили свой путь, оценили его своеобразность, трудность, чтобы он был для них не только поводом для раскаяния, но и поводом для гордости.

Южно-русская школа будет иметь очень большое влияние на следующий сюжетный период советской литературы.

Это – литература, а не только материал для мемуаров.

Путь к сетке

Стихи писал Осип Эмильевич Мандельштам строками. Он подымался ко мне по внутренней лестнице, проходил через большую умывальню, произнося строку.

Как будто там, за пределами квартиры, был Колизей, его разбирали на звучащие куски и собирали потом здание из обломков колонн и других деталей.

Он был прекрасным поэтом строки.

Он держался полууслышанными звучными названиями, соединяя их. Стихи рассыпались, собирались вновь.

Слитными, зараз рожденными, были другие стихи, которых он не любил.

Например, стихи в «Новом сатириконе» о кинематографе.

Прекрасные стихи неожиданного дыхания.

И узнал потом стихотворные обрывки и архитектурное великолепие стихов Мандельштама в его прозе. Шум времени.

«Шум времени». Простая проза.

Вот отрывок из нее:

«Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, и самая архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский полковой праздник на благовещенье.

Помню также спуск броненосца «Ослябя», как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра эллинга.

Весь этот ворох военщины и даже какой-то полицейской эстетики пристал какому-нибудь сынку корпусного командира с соответствующими семейными традициями и очень плохо вязался с кухонным чадом средне-мещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами» («Ребяческий империализм», в кн. «Шум времени». Л., 1925, с. 12).

Здесь можно узнать:

Над желтизной правительственных зданий

Кружилась долго мутная метель,

И правовед опять садится в сани,

Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке

Зажглось каюты толстое стекло.

Чудовищна, – как броненосец в доке, —

Россия отдыхает тяжело.

Этот мир – чужой. Второй мир – «хаос иудейский» – Мандельштам описал замечательно только в прозе, в стихах он его почти не тронул.

Только в прозе он описал мир Тенишевского училища, мир кипяченой воды и попыток на английское воспитание.

«<…> воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а в высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и попахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мученьи лягушек, в научном кипячении воды, с описанием этого процесса, и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках» («Шум времени», с. 43).

Мир описывает в своей прозе Мандельштам спокойно, с почти незаметным для него презрением, очень точно, и все же эта книга попутчика двух чужих, разно идущих миров.

«Египетская марка» – книга, составленная как будто из кусков, как будто нарочно разбитая и склеенная, обогащенная приклейками.

«Я не боюсь бессвязности и разрывов.

Стригу бумагу длинными ножницами.

Подклеивая ленточки бахромкой.

Рукопись – всегда буря, истрепанная, исклеванная.

Она – черновик сонаты.

Марать – лучше, чем писать.

Не боюсь швов и желтизны клея.

Портняжу, бездельничаю.

Рисую Марата в чулке.

Стрижей»

(«Египетская марка». Л., 1928, с. 41).

Между тем куски слиты. Музыку описывал Мандельштам в «Шуме времени», музыку в Павловске, музыку в Дворянском собрании – концерты Гофмана и Кубелика.

В «Египетской марке» есть герой, неудачник Парнок.

Молится Мандельштам:

«Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.

Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы – сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершалось зверское убийство ради полушубка и валеных сапог. Ведь и держусь я одним Петербургом – концертным, желтым, зловещим, нахохленным, зимним» («Египетская марка», с. 40).

Мандельштам не похож на своего героя. Он лучший человек своего времени, настоящий человек той культуры, которая создала и его и. по-иному, Пастернака.

Он описывает петербургские самосуды между Февралем и Октябрем. Так видит предоктябрьский город, так видит куски его.

А сюжет вещи? Его разгадать легко, взяв родословную героя Парнока.

«Впрочем, как это нет родословной, позвольте – как это нет? Есть. А капитан Голядкин? А коллежские асессоры, которым «мог господь прибавить ума и денег»? Все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подьяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос: «Как же это? без гроша, с высшим образованием?» («Египетская марка», с. 62).

Это можно раскрыть. У господина Голядкина, героя Достоевского из повести «Двойник», был удачляивый соперник, он же двойник, стекф, как говорили в 30-х годах.

Еще тут упомянут Евгений из «Медного всадника». Он хотел ожить потом в «Спекторском» Пастернака.

У Парнока есть двойник, ротмистр Кржижановский.

Он удачливый человек этого мира.

Он увозит визитку Парнока, и рубашки Парнока, и женщину Парнока, потому что он в этом мире свой.

Память у Парнока бесприютная.

«Память это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?»

А уезжает соперник:

«В девять тридцать вечера на московский ускоренный собрался бывший ротмистр Кржижановский. Он уложил в чемодан визитку Парнока и лучшие его рубашки. Визитка, поджав ласты, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись – шаловливым шевиотовым дельфином, которому они сродни покроем и молодой душой.

Ротмистр Кржижановский выходил пить водку в Любани и в Бологом, приговаривая при этом – суаре-муаре-пуаре – или невесть какой офицерский вздор» («Египетская марка», с. 68 – 69).

Тут победа над этим чужим двойником, конечно, не в стилистическом превосходстве и не в том, что понимаешь музыку.

Понимание музыки, и литературы, и архитектуры – это все способы компенсировать себя за то, что у тебя уносят твою визитку.

Мандельштам строит свой мир.

Элементы реального в «Шуме времени» сильны и ироничны. Ич меньше в «Египетской марке».

Сейчас Мандельштам строит мир из цитат.

Как будто потеряна надежда на построение, остались опять обломки.

Гордость в их обладании.

Они заменяют гербы.

Проза Пушкина суха, если она проза художественная, тогда он работает в ней большими смысловыми величинами, почти не обозначая самих предметов.

Вот описание реки у Пушкина в прозе:

«Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом». Это Яик.

А вот описание Волги (из «Дубровского»):

«Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность».

Зато в статьях Пушкин писал другим слогом.

Вот как пишет Пушкин о старой русской литературе:

«Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеванием мавров. Мы бы увидели разницу между простодушною сатирою французских trouveurs и лукавой насмешливостию скоморохов, между площадною шуткою полудуховной мистерии и затеями нашей старой комидии».

Мандельштам в стиле своего путешествия взял путь на украшенную статью.

«Путешествие в Армению». Это путешествие среди грамматических форм, библиотек, слов и цитат.

Есть замечательный писатель Свифт, у него описывается, как Гулливер попал в страну ученых. Люди несли там по улице тяжелые кули.

Ноги у людей гнулись, как у носильщиков в мучном ряду.

Груз был – вещи для разговора.

Люди избегали прямого слова, они разговаривали, показывая друг другу вещи, вытаскивая их из карманов или из кулей и раскладывая по мостовой.

Этот способ хуже слова.

Научимся видеть.

Мандельштам – огромный поэт, но он для того, чтобы передать вещь, кладет вокруг нее литературные ассоциации.

Он возводит ее к привычному ряду.

Так мыслит Эйзенштейн в «Октябре», показывая ряд богов.

Вещи дребезжат. Вещи, как эхо, разнообразно повторяют друг друга.

Путешествие О. Мандельштама странно, как будто он коллекционирует эхо.

Их коллекционировал уже один герой у Марка Твена.

Мандельштам описывает картинную галерею.

«Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Монэ воздух речной. Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей.

Синьяк придумал кукурузное солнце».

Это очень хорошо сказано, но у Синьяка была цель – передача солнца, а Мандельштам передает манеру Синьяка.

«Кукурузное солнце» светит в картинах импрессионистов (пуантилизм).

Солнце, сделанное из закругленных мазков, похоже на плотное зерно выпуклой чешуи кукурузного початка.

Так определяет Мандельштам сомкнутую блестящую разбитость импрессионистской картины.

И вот выходит Мандельштам из картинной галереи и пишет о прекрасном городе Сухуме:

«Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце – завернутым в серебряную бумагу.

У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сухоточный.

Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок; и все это – отдаленное и липовое – было напихано в веревочную сетку».

Солнце тускло после картины, мир весь как в веревочной сетке. Путь Синьяка, путь импрессионистов к солнцу уничтожен.

А солнце на картине обошлось человечеству очень дорого.

Картины делаются не для того, чтобы ими компрометировать солнце. Это мы сами, когда искусство становится манерой, мы сами оказываемся в клетке, сеткой отделяющей нас от мира.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.