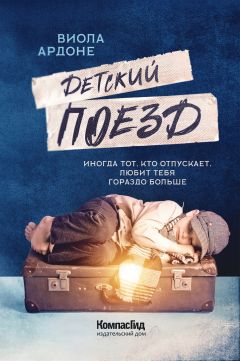

Текст книги "Детский поезд"

Автор книги: Виола Ардоне

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)

Часть четвёртая

1994

36

Это случилось вчера вечером. Ты приготовила на завтра дженовезе. Вымыла разделочную доску, ковшик, сковородку, сложила их в сушилку. Сняла фартук и, свернув идеальным прямоугольником, оставила на кухонном стуле. Надела ночную рубашку, распустила волосы: тебе никогда не нравилось спать с заколками. Волосы у тебя по-прежнему чёрные как ночь – по крайней мере, большая их часть. Потом улеглась на кровать и выключила свет. Дженовезе осталась «отдыхать» до утра. Дженовезе нужен покой – так ты всегда говорила. И сама тоже уснула. Успокоилась.

Мне позвонили сегодня утром, на рассвете. Взяв трубку на третьем звонке и услышав это известие, я понял, что уже много лет жил под дамокловым мечом, будто ждал исполнения зловещего пророчества. Я даже не заплакал, только подумал: ага, сбылось в конце концов. Сказал: да, да, всё понимаю, конечно, первым же рейсом – и повесил трубку. Теперь, когда ты умерла – одна, посреди ночи, – никакой другой звонок уже не сможет меня напугать.

Выйдя из самолёта, я словно окунаюсь в кипящий котёл. В одной руке чемодан, в другой – скрипичный футляр. Еле ползущий автобус доставляет меня в зону прилёта, откуда я по длинному коридору следую к автоматическим дверям. Они разъезжаются в стороны, но меня никто не встречает. Пока я иду к выходу, механический голос объявляет о начале посадки на мюнхенский рейс. Стоит очутиться снаружи, ко мне сейчас же бросается группа испанских туристов: явно хотят о чём-то спросить. Притворяюсь, что не понимаю: не признаваться же, что тоже чужой в этом городе. Мне жарко, я стёр ноги – как надену новые ботинки, вечно мозоли на пятках, – после искусственной прохлады аэропорта лёгкий льняной пиджак так и липнет к телу.

Нахожу такси, прошу отвезти на пьяцца дель Плебишито. Таксист открывает багажник, пытается забрать у меня чемодан и футляр.

– Только чемодан, – говорю. – Скрипку я сам…

По дороге гляжу в окно: эти здания, магазины, даже улицы ни о чём мне не напоминают. В тех редких случаях, когда приходилось возвращаться в город, я ограничивался делами, ради которых приезжал, и короткой встречей с тобой. Но порог твоего дома так никогда больше не переступил. Тебя смущало, что я этого стыжусь. Мы встречались на виа Толедо, которая тогда ещё называлась виа Рома, и я вёл тебя обедать. Заказывал столик где-нибудь у моря: тебе нравилось, хотя ты боялась воды, поэтому море всегда было для тебя грязным, мокрым и дурно пахнущим. Бесполезная штука, говорила ты. Поначалу приходил и Агостино – пока был младше и хоть как-то тебя слушался. Потом, повзрослев, начал выдумывать поводы отказаться. Говорил: «У меня дела». Может, это и к лучшему, думал я. А тебе всегда хотелось, чтобы у нас с братом было больше общего. Но что общего у нас могло быть?

Я откидываюсь на спинку сиденья, закрываю глаза. Пропотевшая одежда липнет к телу, пульсируют болью волдыри на пятках.

Таксист поглядывает на меня в зеркало заднего вида.

– Вы музыкант? – спрашивает он, с трудом пробираясь по бесконечной узкой улице.

– Нет, актёр, – вру я. И, вспомнив про скрипку, добавляю: – Дали роль скрипача, вот и таскаю с собой, вхожу в образ.

Он высаживает меня на площади и уносится прочь по жёлтому от ослепительного солнца асфальту. На перекрёстке, от которого мрачный переулок ведёт в гору, к твоему дому, мне приходится остановиться и подождать: я пока не готов. Хотя, наверное, никогда и не буду. Достаю из кармана платок, но слёз по-прежнему нет, так что я утираю пот со лба и продолжаю путь.

37

По мере подъёма жара, как ни странно, не усиливается, а наоборот, спадает, поскольку из распахнутых прямо на проезжую часть дверей полуподвалов тянет сыростью. Глядящие друг на друга через улицу дома соединены верёвками, и вывешенное для просушки бельё отбрасывает на асфальт длинные тёмные языки благодатной тени. Прохожие косятся на меня с неприязнью и подозрением, как на явного чужака, и я, несмотря на крутой уклон и стёртые ноги, ускоряю шаг, стараясь избегать взглядов тех, с кем ты виделась каждый божий день, кого приветствовала, на чьи приветствия отвечала. Мне сейчас не хочется ничего слышать. Эти звуки, этот шум, эти голоса засели у меня в ушах с самого детства и до сих пор не забылись. Что бы ни делали жители переулков, они всегда пели, даже когда просто разговаривали. И мотив этот нисколько не изменился. Я сую руки в карманы, чтобы не касаться их тел, а заодно удостовериться, на месте ли кошелёк и документы: мне много рассказывали о туристах, избитых и ограбленных подростковыми бандами. А я всякий раз задумывался, что тоже мог стать одним из таких детей, слишком рано повзрослевших в городе, который сам никогда не станет взрослым.

У дверей твоего дома я чувствую комок в горле, холод в груди. И это не просто прилив чувств от возвращения после стольких лет или боль от осознания, что ещё несколько часов назад ты лежала здесь, в этой комнате, на кровати, которая была когда-то нашей, рассыпав по подушке почти такие же чёрные, как раньше, волосы. Это страх: страх грязи, бедности, нужды; страх оказаться самозванцем, тем, кто жил чужой жизнью, присвоив имя, которое ему не принадлежало. За долгие годы мой страх научился забиваться в дальний уголок разума, но он не исчез – он лишь спрятался в засаде, всегда готовый выскочить. Как сейчас, у этих запертых дверей. А вот ты ничего не боялась: вечно ходила с высоко поднятой головой и говорила, что страха не существует, что это всё выдумки. Но сколько бы я за тобой ни повторял, мне так и не удалось себя убедить.

Толстый серый кот, возникший в дверном проёме, подходит ко мне, обнюхивает ботинки. «Да это же Чиччо-сыр! – думаю я. – Уличный кот, которого я кормил чёрствым хлебом и молоком, а ты прогнала, обозвав дармоедом…» Но память обманчива: незнакомый кот топорщит шерсть, злобно шипит и удаляется. Я берусь за ручку двери, хотя уже не понимаю, зачем пришёл. Может, стоит развернуться и пойти прочь?

Ярко-оранжевый мячик, катящийся по мостовой, вдруг подпрыгивает на неровной брусчатке, бьёт меня в колено и скрывается под колёсами припаркованного напротив скутера. Я показываю несущемуся за ним мальчишке, куда он ускакал. Мальчишка – продранные на коленях джинсы, развязанные шнурки, выцветшая футболка – на миг приседает, достаёт мячик и, улыбнувшись мне, так же быстро уносится прочь. Похоже, он счастлив. Таким, наверное, бывал и я, только давным-давно. Я смотрю, как он скрывается в глубине переулка, и ветхая, истёртая ткань воспоминаний, которую я до сих пор безуспешно пытался сопоставить с реальностью, вдруг обретает нужный масштаб, с точностью до миллиметра совпадая с изображением на сетчатке глаза.

И я снова вижу, как выхожу из-за угла: рыжеволосый, колени сплошь в синяках и ссадинах, без переднего зуба, зато с мышонком в кармане, которого сменял на сырную корку… Ноябрьское утро, первые заморозки, и мы идём вдвоём – ты впереди, я чуть сзади.

38

Я тихонько стучу, но никто не открывает. Толкаю дверь – распахивается сама. Свет сквозь полуприкрытые ставни почти не проникает, но я без труда различаю стол с несколькими стульями, кухонную нишу, ванную комнату слева и кровать в глубине, у самой стены. Даже голову поворачивать не нужно: его легко обежать одним взглядом, этот твой дом. Почти всё здесь осталось по-прежнему: соломенные стулья, шестиугольная плитка на полу, древний, потемневший от времени стол… Телевизор, прикрытый сверху салфеткой, которую ты сама вышила; радиоприёмник, подаренный мной на день рождения… Цветастые халаты на вешалке, белое покрывало на постели, связанное крючком, доставшимся тебе от бабушки Филомены… Только тебя самой нет.

Кастрюля с дженовезе так и стоит на плите, и вся крошечная комнатка пропиталась запахом жареного лука, яснее ясного доказывающим, что ты собиралась проснуться сегодня живой: ведь чтобы съесть его, ты должна была оказаться здесь, у себя дома.

Я в пару шагов обхожу квартиру: как же мало нужно, чтобы подвести итог твоего существования… Хотя, наверное, это со всеми так. Трогать ничего не решаюсь: ни твои тапочки, протёртые на носах, ни заколки, ни зеркало, столько лет подряд отражавшее твой образ, с каждым днём показывая его чуточку старше… Но оставлять твоё немногочисленное имущество без присмотра кажется мне кощунством: стоящий на подоконнике горшочек с рассадой базилика, земля в котором ещё не успела высохнуть; носки, перекинутые сушиться через штангу шторки в ванной – правый несколько раз заштопан на большом пальце; бутылки из-под ликёра, наполненные подкрашенной водой – розовой, жёлтой, синей – и стоящие в буфете «для красоты»…

Мне хочется унести всё это в безопасное место, будто твой дом вот-вот пойдёт ко дну. На комоде, рядом с маникюрными ножницами, лежит костяной гребешок – глажу его, подкидываю в руке, сую в карман. Потом вынимаю, кладу обратно – туда, куда его определила ты, и, вдруг почувствовав себя вором, прокравшимся сюда шпионить за твоей жизнью, распахиваю входную дверь, впуская в царящий здесь сумрак немного солнца. Но прежде чем уйти, возвращаюсь на кухню и мысленно пытаюсь воссоздать твои вчерашние действия, закончившиеся этой кастрюлей на плите, – словно хочу составить тебе компанию: к мяснику через улицу за мясом, кусочек помягче, если можно; к зеленщику – тому, что на углу, в самом конце переулка, – за луком, морковью и сельдереем; потом наломать длинные трубочки пасты в керамическую миску… Лук, съёживающийся в шипящем масле; капелька вина, чтобы окончательно убить горечь; мясо, теряющее форму от жара и времени, как это бывает со всеми нами; кипящая вода и паста, понемногу меняющая свою хрупкую твёрдость на упругость…

Взглянув на часы, я понимаю, что пора обедать, и мне вдруг кажется, что эта кастрюля приготовлена именно для меня, к моему приезду. Поэтому просто снимаю крышку, беру вилку и исполняю твою последнюю волю.

Покончив с пастой, я мою кастрюлю, ставлю её вверх дном сохнуть, потом закрываю за собой дверь и начинаю медленный спуск вниз, к широким улицам. Прохожу по чёрным булыжникам мостовой под развешанным над улицей бельём, миную ряд скутеров, похожих на уснувших лошадей, иду мимо распахнутых по случаю жары окон и дверей, старательно отводя взгляд, чтобы не подглядывать за жизнью тех, кто живёт в этих тесных каморках.

Навстречу мне выходит из своего полуподвальчика незнакомая женщина с ещё молодым, но уже отмеченным печатью усталости лицом и длинными чёрными волосами. Она глядит на меня, прикрыв глаза ладонью, щурясь от яркого света:

– А вы, должно быть, старший сын покойной донны Антониетты, царствие ей небесное, скрипач?

– Нет, – отвечаю, – я её племянник, – и иду дальше, не собираясь снова становиться частью жизни этого переулка, полной сплетен и склок. К тому же мне не нравится эта незнакомка, назвавшая тебя «покойной». А она не отстаёт, ковыляет в паре шагов позади.

– Её увезли с утра – из-за жары, понимаете? Нельзя было оставлять, квартирка такая маленькая, а по телевизору сказали, температура ещё поднимется… Да слышите вы меня или нет? – не выдержав, кричит она.

Я оборачиваюсь, касаюсь рукой виска, киваю:

– Я глух на одно ухо.

– Ах, простите, – недоверчиво бормочет женщина. – Отпевание завтра утром, в половине девятого, в церкви нашей святой… – она снова подозрительно косится на меня и, уже вернувшись в дом, кричит мне вслед: – И передайте… её сыну! – всем своим видом показывая, что делает это только из уважения к тебе, прожившей в этом переулке всю свою жизнь, а не к беглецу-сыну, так ни разу тебя и не навестившему.

Вместо того чтобы тащиться по виа Толедо, я решаю срезать переулками: там хотя бы не так жарко, – но сразу же теряюсь среди украшенных свечами и цветами уличных часовен, окружённых смуглолицыми людьми с кривыми зубами и хриплыми голосами. А потому, сам того не желая, снова оказываюсь возле церкви, где простодушная монахиня накормила меня супом, помидорами и хлебом с маслом, – той самой, где, по словам соседки, тебя завтра будут отпевать. Я стою пару минут у дверей, не входя – делаю вид, что молюсь, – а сам думаю, что, однажды сбежав отсюда, теперь сюда же и вернулся, только тебя на этот раз не застал. Ты ушла не попрощавшись. И точно не вернёшься.

39

Снова пересекаю площадь и выхожу к набережной, где раскинулись самые шикарные гостиницы. В каких-то мне уже случалось останавливаться – ты ещё смеялась: выросла, мол, дурная трава, урожай деньгами собирает… Я хотел купить тебе новую квартиру – в нормальном доме, с лестницей, большими балконами и домофоном. Но ты сказала: «Нет, не хочу переезжать. Это ты у нас перекати-поле, а я давно мхом обросла. Вот и твой брат Агостино уже который год уговаривает к ним с женой на Вомеро перебраться, экая щедрость… Хотя видел бы ты, какие там комнаты, какая мебель, какой вид!..»

А в мой миланский дом ты отказывалась даже приезжать. Как и в Модену, где так ни разу и не была – ни в те годы, когда я жил с Дерной, Альчиде и Розой, ни после, когда учился в консерватории. Может, ты поездов боялась? Почему-то я никогда тебя об этом не спрашивал – и уже никогда не спрошу. Думаю, мы всё-таки любили друг друга, хоть и на расстоянии. А что думала ты… кто теперь знает?

Выбираю самый дорогой отель, толкаю стеклянную дверь, и в лицо бьёт поток ледяного воздуха, мигом высушивая пот. Подхожу к стойке, прошу номер.

– Вы бронировали?

– Нет, – отвечаю.

Во взгляде консьержа сквозит сомнение:

– Боюсь, синьор, все номера заняты…

На нём очки в позолоченной оправе, редкие волосы зачёсаны назад при помощи изрядного количества геля, а вид такой важный, будто в кармане ключи от рая, а не от люксов. Хотя, может, для него это одно и то же.

– У меня дочь вечером родила, приехал вот с внуком познакомиться, – выдумываю я на ходу и, чтобы окончательно его убедить, сдабриваю эти слова приличными чаевыми.

– О, понимаю, синьор… Надеюсь, вы останетесь довольны, – и нетерпеливым жестом показывает пареньку в ливрее, чтобы нёс чемодан и скрипку наверх.

– Только чемодан, – говорю. – Скрипку я сам.

Консьерж едва заметно склоняет голову над стойкой, хмурит брови и, косясь на меня поверх очков, шепчет:

– На сколько дней планируете задержаться?

Я развожу руками. Он понимающе кивает.

– Могу предложить вам самое комфортное размещение, синьор. С видом на море. Мои поздравления с внуком! – и, протянув мне ключи, расплывается в широченной улыбке. – Документы вам вернут в течение ближайших минут, синьор Бенвенути, – добавляет он, вцепившись в моё удостоверение личности.

Паренёк провожает меня до номера, распахивает дверь, спрашивает, всё ли мне нравится. Я благодарю, сую ему банкноту. Потом кладу скрипку на кровать, осматриваюсь, открываю балкон и замираю между двумя потоками воздуха – ледяного из комнаты и раскалённого, поднимающегося от асфальта двумя этажами ниже. Я устал, устал так сильно, будто проделал весь путь от Милана пешком. Или разом ощутил на плечах весь груз долгих лет, прошедших с того дня, как я забрался в поезд и сбежал отсюда. Я снимаю пиджак, закатываю рукава рубашки, вынимаю скрипку из футляра и, выйдя на крохотный балкон, гляжу на голубую линию, будто обрезающую город по краю, – море. Его объятия невероятно нежны, и мне остаётся только сожалеть, что я не смог так обнять тебя, мама. Мне кажется, с того самого вечера, как я обозвал тебя лгуньей и убежал на вокзал, и началось наше недопонимание, наше взаимное предательство.

Ту ночь я провёл на коленях другой женщины. Я соврал ей, что ты умерла, что я остался совсем один, и поэтому, когда на рассвете прошёл контролёр, она сказала, что все мы, я и двое других, – её дети. А потом купила мне билет до Модены, проводила к авто бусу и дождалась, пока я помашу рукой в заднее стекло.

Увидев меня под дверью, Роза разрыдалась: она никак не могла поверить, что я приехал один, никого не предупредив. Потом прибежала Дерна и сразу отправилась звонить Маддалене: сказала, что ты уже наверняка до смерти перепугалась и ищешь меня по всей округе. А я не переставал вспоминать портрет ребёнка у тебя над комодом – брата, которого я никогда не знал. Впрочем, отца я тоже не знал, как и твоих родителей. Я был твоей единственной родной кровью – и при этом дурной травой. Когда через несколько дней от тебя пришло письмо, я даже не знал, злиться мне или нет. В нём была буквально пара строк: что если меня согласны терпеть, то и ладно; в противном случае мне надлежало немедленно возвращаться на юг. Я остался.

40

Включив кондиционер на максимум, я маюсь бездельем в номере: жду, пока наступит завтра. В послеполуденной тишине с улицы, двумя этажами ниже, слышится крик: «Кармине!» Я выглядываю: это группка из пяти ребятишек. Они не торопясь проходят мимо дверей отеля, останавливаются, разворачиваются, идут обратно. Самому старшему, должно быть, около двенадцати, младшему – лет семь-восемь. Я вижу, как они липнут к туристам в надежде выпросить мелочь или, может, заморочить голову и всучить втридорога какую-нибудь ерунду. Младший, с чёрными, как ночь, волосами, задрав голову, смотрит на меня. Я отвожу взгляд и поспешно закрываю балкон, чтобы скорее прогнать из комнаты эти голоса, но диалектные словечки уже прочно засели у меня в голове. Я ведь и сам был таким же, когда часами играл на улице, а вечером возвращался домой, к тебе.

Чтобы избавиться от этих голосов, я снова хватаю лежащую на кровати скрипку и начинаю играть, но даже приглушенные, они доносятся вполне отчётливо, а вслед за ними из глубин памяти всплывают и другие знакомые с младенчества звуки. Первыми возникают пронзительные голоса детей: скрипки, альты или виолончели, в зависимости от возраста. Потом вступает контрабас женщин с их низкими, гортанными, почти мужскими интонациями, в которых слышится тяжёлая поступь повседневного быта. И, наконец, деревянные духовые – чуть надтреснутые и, на контрасте, почти женоподобные мужские партии: пикколо, кларнеты, флейты.

Крики торговцев, бесконечные пересуды кумушек, играющие прямо на мостовой в догонялки дети… И следом – голос, оставшийся в самых ранних воспоминаниях:

– Америго, Амери! Ну же, поторопись! Сходи попроси у Тюхи две лиры…

Это твой голос, мама.

41

Весь остаток дня я провожу в номере, ожидая, пока спадёт жара. Дерне не звоню; вообще никому не звоню: мне кажется, что, отдаляя момент объявления о твоей смерти, я тем самым продлеваю твоё существование в мире живых. Или хотя бы в их мыслях.

Когда солнце садится, я, надев ботинки, выхожу на улицу. И хотя вовсе не уверен, что голоден, снова сворачиваю в сторону твоего квартала, где, плутая среди запахов ужина из распахнутых настежь окон, нахожу остерию: четыре столика внутри, в погребке без окон, три снаружи, прямо посреди улицы. Владелец в белой футболке и такого же цвета брюках радуется мне, как долгожданному гостю: усаживает за один из нелегальных столиков наверху, торжественно накрывает его бумажной белой скатертью, выставляет надколотый бокал, вручает заляпанный жиром листок с криво накарябанным меню дня. Я изумлённо вскидываю глаза, решив, что он меня узнал, но потом понимаю, что та же сцена повторяется и с другими посетителями: чрезмерно обходительное, даже заискивающее поведение хозяина – тоже часть меню дня. Заказываю тарелку макарон с картошкой и проволоне, как ты мне готовила: с размоченными сырными корочками для вкуса. Сделав глоток вина, пробую первую ложку и чувствую, как тают во рту липкие от расплавленного сыра макароны. Помнишь, ты вечно ворчала, чтобы я ел потихоньку, не то подавлюсь, ещё придётся в больницу везти? А мне нравилось набивать этой вкуснотищей рот, чтобы сладость картофеля мешалась с солёностью проволоне, от которого даже после ужина щипало губы.

Я с не подобающим для столь траурного момента аппетитом опустошаю тарелку, доскребая ложкой остатки: голод – коварная штука, ему плевать на манеры, воспитание, а уж тем более чувства. Потом, утерев рот салфеткой, прошу счёт. Трактирщик выписывает столбик каких-то цифр прямо на той же бумажной скатерти, подчёркивает, подводит внизу итог: пара тысяч лир. Я добавляю приличные чаевые и прощаюсь, но, сделав буквально несколько шагов, оборачиваюсь:

– Может, у вас есть яблоки?

– Спрашиваете, синьор!

– Тогда аннурку, если можно, – с некоторым смущением бормочу я. Он, жестом велев мне подождать, ныряет в свой погребок и через минуту появляется снова с небольшим яблочком – маленьким тёмно-красным сердцем.

– Сколько я вам должен?

– Бога ради, синьор, не нужно! Я ведь их не продаю! Теперь уже мало кто понимает, что такое ан нурка. Всё выискивают сорта покрупнее, и не важно, что те без вкуса, без запаха… Вот аннурка – для настоящих ценителей.

– Что ж… спасибо, – киваю я, сунув яблоко в карман.

– Всего хорошего, синьор, – отвечает трактирщик, опять ныряя в погребок.

А я снова иду к отелю, на этот раз в компании яблока, которое топорщит мне карман, – такого же, как ты дала мне, когда поезд на Болонью уже отходил от перрона. Ты доверила меня тогда Маддалене Крискуоло… Кто знает, что с ней стало, с Маддаленой… Она была красива, молода, но сейчас, наверное, состарилась. Как, впрочем, и я.

То яблоко осталось сохнуть у Дерны на столе. Я не хотел его есть, хранил как память о тебе, но однажды утром не обнаружил на месте. А вчера это случилось снова: я упустил время, и теперь уже слишком поздно.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.