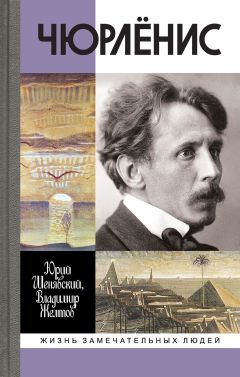

Текст книги "Чюрлёнис"

Автор книги: Владимир Желтов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

«Сделал весьма большие успехи»

Саломон Ядассон учился в Бреслау у Морица Брозига, затем в Лейпцигской консерватории у Морица Гауптмана, Юлиуса Рица и Эрнста Рихтера, а также (как пианист) у Игнаца Мошелеса и в Веймаре у Ференца Листа. Руководил хором лейпцигской синагоги. Он автор симфоний, камерных сочинений, песен, теоретических сочинений.

В Лейпцигской консерватории преподавал с 1871 года. Среди учеников Ядассона разного времени были в будущем большие музыканты: Кристиан Синдинг, Юлий Блейхман, Гуго Риман, Фредерик Делиус, Зигфрид Карг-Элерт, Эмиль фон Резничек, Феликс Вайнгартнер, Джордж Уайтфилд Чедуик, Сергей Борткевич.

Карл Генрих Карстен Рейнеке в юном возрасте как пианист приобрел славу «грациозного исполнителя произведений Моцарта». По окончании Лейпцигской консерватории по классу фортепиано и композиции был придворным пианистом в Дании, но уже через год вынужден был вернуться в Лейпциг из-за прусско-датской войны[25]25

В немецкой литературе – Шлезвиг-Гольштейнская, в датской – Трехлетняя война (1848–1850 годы).

[Закрыть].

В 1859 году Рейнеке предложили возглавить Лейпцигский оркестр Гевандхауза, которым он руководил на протяжении тридцати пяти лет. Одновременно преподавал фортепиано и композицию в Лейпцигской консерватории (с 1885 года профессор). Как педагог и композитор неукоснительно придерживался консервативных традиций, очагом которых была Лейпцигская консерватория. Он автор нескольких опер, симфоний, оратории, концертов для фортепиано и других инструментов с оркестром, камерной музыки.

Принято считать, что Рейнеке не отличался яркой самобытностью, его творчество находилось под большим влиянием Роберта Шумана, а также других композиторов-романтиков – Фридерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона.

В Лейпцигской консерватории с 1858 по 1863 год учился Эдвард Григ. Великий норвежский композитор вспоминал, «каковы были уроки» профессора Рейнеке:

«Хотя я сразу заявил, что не имею ни малейшего представления ни о музыкальных формах, ни о технике смычковых, мне было поручено сочинить струнный квартет. Задание показалось мне совершенно бессмысленным… То, чему меня не научил Рейнеке, я старался почерпнуть у Моцарта и Бетховена… Таким образом я кое-как довел работу до конца, партии были расписаны и квартет исполнен моими соучениками…

После сомнительного “успеха”, выпавшего на долю моего струнного квартета, Рейнеке сказал: “А теперь напишите увертюру”. Это я-то, не имевший никакого представления ни об оркестровых инструментах, ни об оркестровке, должен был сочинить увертюру!.. Я в полном смысле слова завяз посередине увертюры. Как это ни неправдоподобно звучит, но в Лейпцигской консерватории не было класса, где ученик мог бы усвоить начальные сведения об оркестровке…»

За 40 лет, разделяющих ученичество Грига и Чюрлёниса в педагогике Рейнеке, мало что изменилось. Свидетельством тому – письма Чюрлёниса.

В начале декабря он пишет брату Стасису:

«У меня все хорошо, одно горе – с этими немцами не могу сговориться. Работаю, работаю, отнесу профессору сделанное, он что-то пробурчит, и не знаю, выругали меня или похвалили. Но догадываюсь, что хорошо.

На этой неделе у Рейнеке коллеги будут играть мои произведения. Напишу тебе, как это получилось, но особенно на успех не надеюсь, ведь немцы не любят наших мелодий. Я по этому поводу не огорчаюсь, лишь бы понравилось вам. Вечерами играю те свои вещи, которые вы любите, и мне кажется, что вы их слушаете, тогда и играть приятнее, и время бежит быстрее. Вообще мне тут хорошо, только нет у меня никаких знакомых, не с кем поговорить… Так мне легко и хорошо, так тебя и всех наших люблю, что описать невозможно. Ну, давай свою морду, Стаселе, до встречи. Пиши, как только будет время – хоть открытку».

Евгению Моравскому:

«Рейнеке мною доволен, хоть и хвалит мало. Я на каждом уроке наблюдаю за ним и хорошо вижу, что он мною интересуется, доволен и рад. Но я злюсь на себя, на него, на всех, потому что то, что я им приношу, не стоит этого. Чувствую, что мог бы написать квартет в сто раз лучший. Посоветуй что-либо. Очевидно, в субботу этот несчастный квартет будет исполнен… Можешь представить, какой это плохой квартет, если я ему совершенно не радуюсь и все думаю, как бы там что-нибудь поправить. Напишу тебе подробно, как его исполнили».

Князю Огинскому:

«Ваша светлость, господин Князь, прошу меня извинить, что решился без особой причины надоедать своими письмами, но не могу удержаться, чтобы не похвалиться. На прошлой неделе проф. Рейнеке, желая доставить мне удовольствие, велел ученикам консерватории исполнить мою композицию – струнный квартет. Большого удовольствия не получил, так как играли плохо, но, как бы там ни было, это говорит за то, что профессор мною интересуется, и мне самому кажется, что я сделал весьма большие успехи. Работаю много…»

Квартет, первое исполнение которого Чюрлёнису не понравилось – в отличие от нескольких других его крупных произведений лейпцигского периода – сохранился, но не в полном объеме – только три части из четырех.

Из письма в Варшаву Евгению Моравскому:

«Хотел научиться у него оркестровке – и ничего. Ни разу мне даже словечка не сказал. Сначала я думал, что у меня очень хорошая оркестровка, но откуда? Ведь никогда этому не учился, а Носковский также ничего не говорил. Я начал нарочно странно оркестровать… Наблюдаю за Рейнеке – ничего, поглядел и даже не удивился. А, пся крев[26]26

«Пся крев» – двольно распространенное в Польше ругательство. В переводе на русский «собачья кровь».

[Закрыть], злость меня взяла. Я не удержался и спросил: “Герр профессор, не слишком ли это высоко?” – “О, нет”, – ответил герр профессор, и это были единственные его слова о целых 307 тактах оркестровки!»

«Ни разу мне даже словечка не сказал». Чюрлёнис «наговаривает» на педагога! «Поменьше диссонансов», – говаривал ему глубокоуважаемый и не менее глубоко консервативный Карл Рейнеке.

Лучше самого Чюрлёниса о его пребывании в Лейпциге и обучении в консерватории не расскажет никто. Сделал он это в письмах.

Больше половины опубликованных писем Чюрлёниса существуют не в виде «почтовых отправлений», сохраненных близкими ему людьми, а в виде толстой тетради, начатой в 1901-м и оконченной в 1902 году. За 270 дней, прожитых в Лейпциге, им написано 143 письма! Во многих печатных изданиях приводится другое, неверное (вероятно, округленное) число: 145. Точное число установлено литовской журналисткой, режиссером и исследователем жизни и творчества Чюрлёниса, Наталией Ю. Получено же им всего лишь пять писем!

Какие-то письма Константинас переписывал перед отправкой, запись других являлась черновиками. В целом же тетрадь являет собой не столько даже дневник, сколько некое художественное литературное произведение.

Биограф Чюрлёниса, исследователь его творчества Соломон Воложин считает: это черновой вариант будущих его произведений. Если удалить обращения к адресату, то это и в самом деле черновики художественных произведений. В каких-то случаях – стихотворения в прозе. Пример? Пожалуйста!

«Лейпциг… май… ночь… Злой, страшный час. Нечеловеческая нуда… Спать не хочу и ничего не могу делать. Немцы уже давно спят. Тихо, ничто не шевелится. Только в лампе что-то жужжит да шуршит перо по бумаге. Где-то вдалеке слышен извозчик, тише, тише – вот и совсем не слышно. Люблю тишину, но сегодня не могу ее перенести, кажется, будто кто-то крадется. Страшно. Пришла мне в голову мысль, что в этой тишине скрывается важная тайна. Временами кажется, что эта тихая и темная ночь – какое-то исполинское страшилище. Раскинулось оно и медленно-медленно вздыхает. Широко открыты застывшие огромные глаза, а в них – глубокое равнодушие и какая-то важная тайна.

По Эльзасской улице несется повозка. Уехала. Опять абсолютная тишина… Теперь тишина создает впечатление великой паузы… Тяжело. Прошлое куда-то пропало, будущего еще нет, а настоящее – пауза, – ничто».

Еще пример.

«В последние несколько недель я напустился на себя за то, что произвожу отчет чувств. Скучаю, скажем, за вами всеми. Скучаю временами так, что в груди начинает что-то болеть, и сердце как-то тянет. Рассудок делает вывод: “Очень скучаешь – хорошо, это признак того, что имеешь сердце, что привязан к своим”, – и в то же самое мгновение прибавляет: “Но эта твоя тоска ничего не стоит, потому что даешь отчет себе о ней, потому что гордишься ею”.

На другой день мне грустно, а рассудок начинает свое: “А, опять скучаешь, хотя знаешь, что скучать это хорошо, что это признак доброго сердца, – и опять приходит другая мысль. “Кого ты преследуешь своими замечаниями? Не думай о том, что чувствуешь”.

Пишу письмо, а рассудок уж здесь: “Зачем ты пишешь то, чего не чувствуешь?” – “Как так не чувствую?” – защищаюсь я, а рассудок: “Если бы чувствовал, то молчал бы, а ты хочешь, чтобы другие знали, что ты чувствуешь, хочешь похвастаться”. И так далее. Такие и тому подобные мысли настолько преследовали меня, что мне жизнь надоела… меня охватил пессимизм, который все отравлял и мешал работать. Какое-то время даже совсем не писал писем…»

Соломон Воложин «Лейпцигскую тетрадь» Чюрлёниса называет «дневником эмоций», который «сверкает поэтическими жемчужинами».

«Вся жизнь Чюрлёниса, почти до минуты, представляла собой скрытое или явное творческое деяние, – пишет Воложин. – Он оставался художником даже в самые страшные часы своей жизни. Его душа была высшей пробы, и поэтому при столкновении с судьбой, как огниво высекает искры, душа его рождала произведения искусства или, по крайней мере, их предвестия».

Известно, что Чюрлёнис и впоследствии вел не совсем обычные дневники, в духе лейпцигского, что они были «глубоко лиричны, символичны, музыкальны». Дневники эти не сохранились.

«Неужели жизнь похожа на Лейпцигский музей?»

«Работаю много», – пишет Чюрлёнис в письме. При этом находилось свободное время, проводимое им, прежде всего, с пользой для дела. Для дела, ради которого он в Лейпциге.

Со времен Иоганна Себастьяна Баха этот небольшой город называют музыкальной столицей Германии. Еще называют «городом коротких расстояний», поскольку, как теперь в России говорят, всё «в шаговой доступности».

При первой же возможности Чюрлёнис спешил в филармонию, в Лейпцигский оперный театр.

«Эх, Геня, можешь мне позавидовать, во вторник в Гевандхаузе[27]27

Гевандхауз (Гевандхаус) – концертный зал (филармония) в Лейпциге, Германия.

[Закрыть] слушал “Иуду Маккавея” Генделя, – пишет Чюрлёнис Моравскому. – Не хотел верить ни ушам, ни глазам – мне почудилось, что я в другом мире. Оказывается, иногда на этой ничтожной земле около всяких мелочей существует столько величественного и чудесного. Эту ораторию нельзя себе представить – ее надо только услышать».

К месту будет процитировать того же Грига: «Для меня было великим счастьем то, что в Лейпциге мне довелось услышать много прекрасной музыки, в особенности оркестровой и камерной. Это в высшей степени обогатило мою душу и развило мои критические способности, умение оценивать музыку по достоинству». И еще раз повторим приведенное выше: «То, чему меня не научил Рейнеке, я старался почерпнуть у Моцарта и Бетховена…»

Из пианистов Чюрлёнис особо выделял Всеволода Буюкли.

Всеволод всего-то на два года был старше Константинаса. Выпускник Московской консерватории, он с успехом выступал в Москве, много гастролировал по городам Российской империи. В молодые его годы уже было видно, что Буюкли обладает ярким оригинальным дарованием. Нервный, порывистый, играл он неровно. Его называли музыкантом «настроения». На что обратил внимание и Чюрлёнис:

«В его игре было нечто такое, что заставляло задуматься. Выбор произведений – своеобразный, а исполнение – глубоко прочувствованное. И никаких усилий к тому, чтобы блеснуть, произвести фурор. Наоборот, Буюкли как в выборе программы, так и в исполнении старался передать то, что считал главным, и, очевидно, то, что больше всего интересовало его самого. Но, надо признать, играл нервно и казался очень измученным».

После концерта Буюкли слушатели шутили:

– Приехал на концерт из Вилянов (у Ядвиги Чюрлёните – Виланов; район Варшавы. – Ю. Ш., В. Ж.) на возу, вошел в зал с соломинками на фраке.

– Это еще что! На одном из концертов Буюкли вышел на сцену с кожаным мешком. Зрители не понимали: что в мешке? Оказалось: кошка!

– Кошки! – поправил кто-то.

– Да, да, кошки! Но играл он божественно!

По свидетельству Сергея Рахманинова, Буюкли своим концертом в Варшаве произвел настоящий фурор.

Будучи в Друскениках, Чюрлёнис, рассказывая о Буюкли, вспоминал и такой случай:

– Во время концерта стул показался ему неудобным, он разозлился и швырнул его в зал. Скандал удалось замять, но выходку экстравагантному пианисту варшавская публика не простила…

Кстати, Буюкли – автор музыки романса «Калитка» («Лишь только вечер затеплится синий…», автор текста – поэт Алексей Будищев).

В Друскениках Чюрлёнис также с восторгом будет рассказывать своим близким и о концерте Ванды Ландовской.

– Ландовская исполняла Баха на таком же клавесине, на каком играл сам Бах!

Чюрлёнис признавался, что на концертах в большей степени интересовался музыкой, чем мастерством исполнителя. Сожалел:

– Исполнители получают значительно большее моральное и материальное вознаграждение, чем те, чьим творчеством они питаются. Те же, случается, не понятые умирают с голоду. Моцарт, Берлиоз! Могу назвать еще не одного гения.

«Мы очень мало слышали от брата об опере, а еще меньше – о балете. Очевидно, они не были его любимыми жанрами», – пишет Ядвига Чюрлёните. Так ли это? Есть свидетельства того, что он «особенно много и с большой охотой» говорил о музыке Вагнера, Рихарда Штрауса, об операх первого и симфонических поэмах второго.

В Лейпциге Чюрлёнис слушал оперу «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса. В письме Евгению Моравскому он много хорошего пишет о музыке и композиторе, восхищается партией Далилы. В остальном же…

«У! Страшная дрянь этот театр. Оркестр играет неуверенно, артисты никуда не годны, декорации неважные, балет неповоротливый, даже кресло (подумать только!) оказалось неудобным – я был вынужден все время вертеться; словом, понравился мне только грохот в последнем действии, когда Самсон выворачивает столбы и огромное здание обрушивается на головы негодных филистеров. Грохот этот был великолепен, но это единственное». Впрочем, Чюрлёнис продолжает: «А музыка местами очень интересная. Особенно мне понравилось само вступление с хорами, еще до поднятия занавеса».

Всеволод Буюкли не уставал повторять, что научить подлинно художественной игре, в сущности, невозможно, что к этому ученик должен прийти сам, путем развития своего воображения, ума и сердца.

– А потому, – говорил Буюкли, – развивайте себя философией, чтением, путешествием, природой, общением с людьми, и вы начнете осмысленно играть.

Чюрлёниса часто можно было видеть в Городском художественном музее[28]28

Ныне Музей изобразительных искусств Лейпцига.

[Закрыть], коллекция живописи и скульптуры которого считается одной из старейших, самых крупных и ценных собраний в Германии.

Из письма Чюрлёниса:

«В местном музее восемь залов. Первый раз, помню, вошел и был очарован: во вступительном отделе Мурильо, Бёклин. Что будет дальше? Но в других залах картины были не такие красивые. В последних – несказанно гадкие. Помню, в восьмом зале стало грустно и жалко, что не увижу картин красивее. Вернулся к Бёклину.

Неужели жизнь похожа на Лейпцигский музей? И ужели то, что прожил, и было самой красивой картиной?»

Чюрлёнис пишет из Лейпцига Марьяну Маркевичу:

«Купил краски и холст. Наверное, ты скажешь, что холст мог бы пригодиться на что-нибудь другое. Мой дорогой, я тоже чувствую угрызения совести из-за этих истраченных марок, но должен же я иметь на праздники какое-то развлечение».

В это время Чюрлёнис свое увлечение живописью считал «развлечением», но изобразительное искусство все больше и больше привлекает, притягивает его. Окружающая природа, лица родных и друзей находят отражение в рисунках.

Опять же из письма Петру Маркевичу – в последних числах декабря 1901 года:

«Теперь я немного пишу. Озеро в Друскениках, по-моему, удалось. Потом написал море, где вдали исчезают корабли, но так как вода вышла слишком зеленой, а корабли угловатые, то перечеркнув пару раз кистью, море превратил в луг, а корабли в избы, и сейчас у меня есть замечательная литовская деревня».

Вероятно, Чюрлёнис уже начинает осознавать, что живопись его второе, а может быть, и первое призвание. Во всяком случае, он приходит к пониманию, что «нет между ветвями искусства рубежей»:

«Музыка единит в себе поэзию и живопись и имеет свою архитектуру. Живопись также может иметь такую же архитектуру, как музыка, и в красках отражать звуки. В поэзии слово должно быть музыкой. Объединение слова и мысли должно рождать новые образы».

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия», – говорил великий итальянский художник Микеланджело Буонарроти. Илья Репин отмечал, что красочный колорит картин Рембрандта звучит, как дивная музыка оркестра. Мелодии обычно вызывают у слушателя определенные мысли и чувства, рождают воспоминания, смутные или более или менее ясные картины когда-то увиденного пейзажа или сцены из жизни. И эту картину, возникшую в воображении, можно нарисовать. А у хорошего художника и сама картина приобретает музыкальность, с полотна, написанного им, как бы звучат мелодии. Картины становятся «звучащими».

Зная музыкальное искусство «изнутри», будучи автором значительных музыкальных произведений, Чюрлёнис глубоко чувствовал природу обоих видов искусства, их возможные «точки пересечения», из которых могли бы зародиться новые художественные открытия. «Вселенная представляется мне большой симфонией; люди – как ноты…» – говорил Чюрлёнис.

Входило в «лейпцигскую программу» Чюрлёниса, способствовало его самообразованию и эстетическому самовоспитанию и прослушивание всевозможных лекций.

Лекции психолога и философа Вильгельма Вундта еще более укрепили его философские взгляды. В учениках Вундта был будущий великий физиолог, первый российский лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов.

Кстати, о философии. Чюрлёнису была близка философия Аристотеля.

«Аристотель религиозен, но божеством для него является Ум, управляющий космосом. Поэтому при построении систем своей философии он ни в какой религии не нуждается», – утверждают выдающийся философ и религиозный мыслитель Алексей Лосев и философ и филолог Аза Тахо-Годи в монографии «Платон. Аристотель» (серия «ЖЗЛ»). У Чюрлёниса мирозданием управляет некий верховный правитель REX – смотрите его картины «Мысль», «Соната звезд», цикл «Сотворение мира».

Другой древнегреческий философ, математик, теоретик музыки и мистик Пифагор предположил, что небесные тела в процессе своего движения производят звуки. И хотя эти звуки не могут быть восприняты человеческим ухом, но влияют на человека и саму природу жизни. Говоря иными словами: производят неслышную симфонию. Спустя две с половиной тысячи лет Чюрлёнис скажет: «Мир – как большая симфония…»

«Хочу идти и не знаю куда»

Объектом изучения Вильгельма Вундта были и переживания человека. Чего-чего, а переживаний у Чюрлёниса было с лихвой. В Лейпциге, как нигде и никогда прежде, он страдал от одиночества…

В «Лейпцигской тетради» появляются записи:

«Заметил, что, если мне очень грустно и начинаю писать письма тому, кого взаправду люблю, – тоска проходит. Почему? Моя мысль сама собой переходит с моего “я” на того, кому пишу. Человеческая душа, заснув на собственном “я”, опускает крылья. Трудно ей тогда. Но чем шире человек расправит крылья, чем больший круг облетит, тем будет легче ему, тем счастливее он станет».

«Живу письмами. Заметил, что иногда думаю письменным образом…» – пишет он Евгению Моравскому. И еще:

«Ты приедешь? Мой Генеле, подумай хорошо, пошевели небо и землю и приезжай. Ты там пропадешь, ничего не делая… Пиши, скотинушка, чаще, так как мне чем дольше, тем тяжелее».

В одном из писем Чюрлёнис жалуется: «У меня нет никаких знакомых, не с кем поговорить».

Немецкого языка он не знает. По этому поводу 21 ноября 1901 года – вскоре после того, как обосновался в Лейпциге – в письме Марьяну Маркевичу иронизирует:

«У меня трое коллег: американец, англичанин, чех. С двумя первыми разговариваю по-английски и по-французски, а с третьим по-чешски. Сам понимаешь, что сговориться почти не можем. Может, из-за этого мы и симпатизируем друг другу. Время бежит: работаю, играю, пою, читаю, и мне почти хорошо…»

Литовский искусствовед, музыковед, исследователь творчества Чюрлёниса Витаутас Ландсбергис[29]29

В России Витаутас Ландсбергис (лит. Vytautas Landsbergis, род. 1932) более известен как политик, он – лидер движения за независимость Литвы, глава обретшей в 1990 году независимость Литовской Республики.

[Закрыть] обнаружил в Швеции рисунок Чюрлёниса и его экслибрис «лейпцигского» периода.

Казалось бы, каким ветром их могло занести в Скандинавию, где наш герой никогда не был. Ларчик, оказывается, открывается просто. В Лейпциге Чюрлёнис подружился со шведским студентом Карлом Гельбертом Паулсоном. Они часто проводили вместе воскресные вечера; разговаривать из-за незнания языков не могли, общаться пришлось преимущественно жестами, но, как вспоминал Чюрлёнис, швед «любил слушать литовские песни, а, в порядке обмена, играл мне свои, шведские».

В Лейпцигской консерватории одновременно с Чюрлёнисом учится и его бывший соученик по Варшавскому музыкальному институту (кто такой, нам неизвестно), но он «неумен и банален», и Константинас предпочитает «жесткое» одиночество обществу неинтересного человека.

Из писем Евгению Моравскому.

«Трудно мне здесь, Генька. Бывают дни, когда не имею случая выговорить ни одного слова (даже по-немецки)… бывает, что работать не можешь, и говорить не с кем, и пойти некуда».

«Иногда приходит в голову мысль, что хорошо бы вот так, гуляючи, направиться в сторону Немана, к нашим волнам, песчаным землям, соснам. А? Как думаешь? Ведь на это потребовалось бы не больше месяца. А радости было бы сколько! Месяц на чистом воздухе, а ведь теперь весна! Все глядел бы да глядел на деревья, на траву. Тут же, у меня на глазах, наливались бы и розовели почки под лучами солнца, потом появились бы светло-зеленые ростки… А там, глядишь, где-то из-за листа уже высовывает головку цветок и улыбается солнцу… Честно говоря, начинаю завидовать жаворонкам и аистам, летящим в ту сторону, что даю им (возможность) обогнать себя, ну да это пустяк. Кто знает, может, этот самый аист отстучит клювом привет от меня в Друскениках. Эх, Генюк, жаль, что ты не знаешь, что значит вернуться в родную деревню. Вот до дома осталась всего верста. Вот он уже рядом, за тем леском…

Снова слышишь шум сосен – такой серьезный, будто они хотят сказать тебе что-то. Ничто тебе так не понятно, как этот шум леса. Лес постепенно редеет, вот уже и озеро блестит за ветвями… а дальше – дом, аистиное гнездо… Все так, как и прежде. И до того ничего не изменилось, что на миг тебе кажется, будто возвращаешься из леса после затеянной там войны в шишки с мальчишками. А этот Лейпциг и Варшава кажутся мне лишь долгим и тягостным сном».

«Уже несколько часов, как сижу и жду, что чего-нибудь захочу. Страшно тяжело. Встал рано и сразу взялся за трио, через 15 минут бросил. Взялся за фуги, тоже бросил. Ничего не могу делать и ничего не хочу. Ни на что не хочу смотреть, не хочу двигаться и, что хуже всего, не хочу существовать. И нет выхода. Все время чувствую, что я существую, что, ничем не занимаясь, делаю плохо. Чувствую, что время безостановочно идет, и мне его жаль. Впечатление такое, что время – это очень важная поэма, играемая оркестром специально для меня. Кто-то мешает мне слушать – ничего не слышу. А жаль, композиция идет все дальше, может быть, скоро кончится. Так что не услышал – пропало. Эта композиция – жизнь, и она играется только один раз. Плохо…

Все гибнет, проходит. Будущее обратилось прошедшим, и что в нем – перегной, глупость. Так много сказано и передумано о жизни. Жизнь… О! Жизнь… Где она, покажи? И вот это и есть жизнь? Чего она сто́ит?

Красивейшие идеи немного позвучат в воздухе, люди послушают, послушают, похвалят, даже наизусть выучат, а свинская жизнь тянется своим чередом. Постоянно говорим что-то другое, делаем что-то другое. Столько слов! Так наглядны разные благородные и красивые дела… Где же эти дела? Разве мы имеем двойную жизнь: одну – мерзкую в действительности, а другую – красивее, благороднее – только на словах, в воздухе? Почему нельзя жить в одной только другой жизни? Почему она так недостижима? Чего я хочу? Хочу быть другим, хочу, чтоб было иначе, хочу другой жизни. Не знаю дороги. Покажи, если можешь. Постоянно хочу делать хорошее и не знаю, что есть добро, хочу идти и не знаю куда. Я слаб, потому что чувствую, что заблуждаюсь. Только покажи, в какой стороне та жизнь, и увидишь, сколько во мне найдется энергии.

Закончу здесь “буду” («будой» варшавские студенты называли консерваторию. – Ю. Ш., В. Ж.), поеду в Петербург. Потом получу какое-нибудь место. Получу жалованье. Справлю себе приличную одежду, квартиру, соответствующий сытый обед, буду посещать знакомых, спокойно говорить о текущих делах. Как все это смешно, глупо и даже отвратительно. И все это у меня в перспективе. Может, не это все же называется жизнью? Неужели она уже прошла? Жаль, если это так».

Из-за отсутствия денег рождественские каникулы Чюрлёнису пришлось провести в Лейпциге, в одиночестве. Сам себя успокаивал – в письме Евгению Моравскому:

«Праздники мои были невеселые, но не надоело. Мне было грустно и как-то хорошо».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?