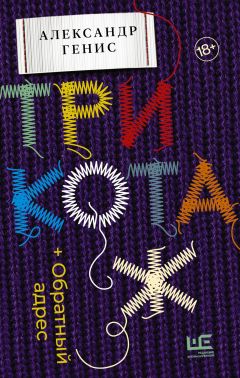

Текст книги "Трикотаж. Обратный адрес"

Автор книги: Александр Генис

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)

1

Задолго до того, как у меня появились деньги, я научился обходиться без них, путешествуя на попутных машинах по всей стране – от Белого моря до Черного, от Волги до Карпат, от весны до осени.

Уйдя в народ, я не нашел в нем ничего плохого. Все, кто сажал меня в кузов или кабину, были добры и приветливы. Другие, надо полагать, не останавливались, и их можно понять. В те годы я походил на химеру. Юная борода упиралась в небо, нос загибался клювом, ветер раздувал вороную гриву, копыта и хвост скрывала плащ-палатка. Завидев меня в сумерках, бабки крестились. Но и они угощали своим, а не купленным, хлебом и парным, отдающим домашним зверем, молоком, как это случилось в степи, где мы с братом заночевали в палатке, свернув с шоссе Харьков – Ростов.

Впервые попав в степь, знакомую исключительно по Гоголю и Чехову, я оробел от упраздняющего смысл простора и пронзительно горького запаха трав. Судя по карте, всего в 20 километрах стоял Луганск, но мы не решились в него заехать – он был городом ненашего детства. Привыкнув к нему, как к сказкам, мы боялись его не узнать, не понять и не принять.

Мама Луганск не выносила, но ее мать, а моя бабушка Анна Григорьевна, не могла без него обойтись и каждое лето отправлялась восвояси, чтобы пожить по-человечески, а не так, как в Риге. С трудом научившись писать, невзирая на грамматику, она каждую неделю отправляла по толстому письму родне, мучаясь, как вся страна, с адресом. Ее город дважды переименовали в Ворошиловград, и дважды он вновь становился Луганском. Бабушке было все равно. Политику она до поры до времени не понимала, а понятие “национальность” исчерпывалось смутной категорией “наших”, исключавшей, как это выяснилось в Риге, латышей и включавшей всех остальных, прежде всего шахтеров, которых она знала по кино и луганским скульптурам.

В городе бабушка тосковала по земле, потому что родилась в деревне. Деревня называлась Алексеевка. Ее деда, а моего прапрадеда звали Иван, но вот фамилии я не знаю и уже не у кого спросить. Он родился при крепостном праве и не умел писать. Зато сохранилась карточка из твердого картона: групповой портрет на фоне плотного забора, заросшего ягодными кустами. Посредине на лавке сидят старик и старуха. Он в кацавейке, она в платке, оба в чоботах, руки сложили, смотрят прямо в камеру без мысли и выражения – как будды. За ними в два ряда – родичи: девять душ и ни одной улыбки. Век с лишним лет назад, да еще в деревне, фотография была не мимолетным развлечением, а фундаментальным событием. Она запечатлела итог трудов длиною в жизнь: семья, а главное – дом.

– Огромный, – вспоминала бабушка, – а сад еще больше. И кони, был собственный извоз. Но все равно дети хотели в Луганск, всего двадцать верст.

Вырвалась только одна – Матрена Ивановна. Она пережила мужа на много десятилетий и умерла в глубокой старости – под сто лет. Я ее знал, немного боялся и стеснялся называть прабабушкой. Высокая, статная, она отличалась несгибаемым нравом, в юности – свирепой красотой, как и все женщины в этом роду. В деревне ей не могли подобрать достойную пару, пока не нашли рукастого шпендрика Гришу. На голову ниже ее, он страстно любил технику и увез молодую в город, на улицу Вокзальную, поближе к паровозам и прочему железу.

Мой прадед Григорий Гаврилович Толстенко боялся жену. Умея справляться только с неживым, он был прекрасным слесарем, токарем, фрезеровщиком. Более того, Гриня, как его звала жена, владел мотоциклом и навещал Алексеевку в кожаных голенищах– крагах, начищенных гуталином до черного блеска. Прадед был щеголем, брил голову, носил острую бородку, нафабренные усы и круглые очки. У меня есть такие, но я в них похож на Троцкого. Он служил в железнодорожной мастерской и строил грузовой паровоз “Феликс Дзержинский”. Судя по фото, он был передовиком: на лацкане – орден с серпом и молотом. Однажды его с женой отправили в Гагры на отдых: белая толстовка, пальмы, очумелый взгляд.

Главной удачей его жизни был нэп. Помимо службы, прадед завел процветающую мастерскую во флигеле с нужными станками и помощником – белокурым, как Лель, ангелом. Разворачиваясь, прадед богател и строился. Скоро в городе вырос большой, как в деревне, дом у реки. И сад. И огород. И цветник с мальвой. И погреб с бочками. И собачка Марсик.

А вот с другими животными не сложилось. Завели кур, уток и веселого поросенка. На беду они все полюбили суровую к людям Матрену Ивановну, а та – их. Днем, в жару, когда она дремала на веранде, весь скотный двор спал вместе с ней, поросенок – на коленях. Когда одна курица перестала нестись, позвали человека, чтобы ее зарезать. Есть ее никто не мог. Про свинью и говорить нечего. Осерчав, прадед убил всю живность и запретил заводить другую. Мясо все равно ели редко. Огород поставлял борщ, сад – все остальное. Бабушка меня учила есть арбуз с хлебом. Без фруктов она страдала и всегда возвращалась со скуповатого рижского базара с цветами и яблоками.

2

Между тем пришла пора выдавать мою бабушку замуж. Она считалась бестолковой. Учиться не могла и дальше 3-го класса не продвинулась. Ей нравилось шить, еще больше вышивать, ну и петь в церковном хоре. Войдя в возраст невесты, бабушка оказалась девушкой нечеловеческой красоты. Как звезда немого кино, только без нарочитого. Волна медных волос, плечи укутаны газом, широко расставленные глаза глядят с затаенным, но бешеным упрямством. На такой жениться страшно. Вот тут-то и пригодился Лель. Бабушка в него влюбилась без памяти, так что у него не осталось выбора и он стал мне дедом.

Все, что с ним связано, окутано горем и тайной. Начать с того, что его звали Филиппом, по-домашнему – Филя. Мне видятся в его внешности центрально европейские черты: треугольное, а не круглое, как у нас, лицо, тонкие губы, запавшие глаза, волосы зачесаны назад с рано обнажившегося лба. Снимались тогда, как на свадьбе или похоронах, во всем лучшем. Вот и дед был одет по-городскому: в двубортный сюртук с широким галстухом, в сорочке с пристегнутым воротничком. Юный и задумчивый, он походил не на ученика слесаря, а на незаслуженно забытого поэта из Австро-Венгрии. Но может быть, мне так кажется, потому что Филипп пробрался в Луганск из Румынии.

– Чтобы делать революцию, – со вздохом объясняла мне бабушка.

Фамилия его была Бузинов, но, возможно, – Флоре. У него были родственники в румынском городе Браилов, откуда мы однажды, уже в Риге, получили непонятное письмо с синей, по-заграничному яркой маркой. Отклеив бумажку с обратной стороны выцветшей фотографии, я обнаружил, что дед умел писать латиницей, только непонятно – что. В любом случае известно, что русский язык был ему родным и по отчеству Филиппа звали Иванович.

Век спустя, когда умерли все, кто мог внести ясность, тайна деда начала проступать из прошлого. Началось с того, что в газеты попало румынское село Каркалиу.

Идя по следу, мы выяснили, что в болотистом устье Дуная живут 10 тысяч староверов, сбежавших два века назад из поморских земель к румынам. Принадлежащие к лютой секте филипповцев (отсюда частое у них, но редкое на наш слух имя Филипп), они славились самосожжениями и не могли ужиться с православной Россией. У румынов, среди бесплодных тростников, переселенцы промышляли рыбой и укрепляли веру. Не смешиваясь с местными, староверы сохранили в неприкосновенной чистоте обряды, наряды, язык и страстную любовь ко всему русскому, кроме правительства и никонианской церкви. Сегодня тут всё по-прежнему. Деревня называется Камень, по-румынски – Каркалиу. Все жители – русские, фамилии – тоже, только окончания исчезли: Прокопов – Прокоп, Антонов – Антон, Бузинов – Бузин, и их полдеревни.

Похоже, что дедушка – из них. Это бы все объясняло: и происхождение, и русский без акцента, и поморские голубые глаза с белобрысыми кудрями, и братьев, с которыми он до поры до времени переписывался, и неприязнь к нищему прошлому, от которого он хотел избавиться с помощью революции. В Россию Филипп бежал, как другие – в Америку: за широким горизонтом и светлым будущим.

Луганск оказался по дороге, бабушка – на полпути. Приданое за ней дали знатное: молодым построили новый дом в центре Луганска. С садом, огородом, погребом и щенком. Жизнь налаживалась, повторяясь уже в третьем поколении, и деда это не устраивало. Луганск оказался тесен не столько для мировой революции, сколько лично для дедушки. Ведь он бежал в Россию, чтобы стать выше, чем был. Я его понимаю. В Луганске деда ждал дом, двор, в лучшем случае – мотоцикл. А он хотел выучиться на интеллигента, стать инженером, читать книги, играть в преферанс, ходить в театр, жить в столице.

В погоне за мечтой Филипп вступил в партию и отдал ей подаренный тестем дом. Не продал, не обменял, а просто вручил ключи райкому и навсегда уехал в Киев, оставив бабушку выбирать между любимым мужем и взбешенными родителями. Даже не задумавшись, она бросилась в Киев, взяв с собой швейную машинку и картонку с лучшими выкройками.

3

Для матери Киев был тем, чем для бабушки – Луганск: раем детства. Здесь она пошла в школу и уже в 1-м классе нашла друзей, с которыми не расставалась до смерти. Среди них был чернявый мальчик с маслянистыми глазами – мой отец. Они жили на одной улице – все той же Чкалова – и поженились сразу после войны, в восемнадцать лет.

В Киеве было трудно прокормиться. За деньги бабушка работать не умела – она шила наряды маме и ее куклам. Филипп трудился на заводе токарем, вечером учился в институте, а ночью чертил курсовые проекты. Он никогда не жаловался. Каждый экзамен приближал его к светлому будущему. Оно ждало своего строителя – Инженера.

Эта профессия была любимой тремя советскими поколениями. Инженерами были мои родители, их друзья, враги, соперники и почти все мои одноклассники. Отец так и не смог понять, зачем я поступил на филологический факультет, когда книжки можно и нужно читать в свободное от работы инженера время. Но это была инерция предыдущей – революционной – эры, которая вырвала деда у русских староверов и бросила в советскую историю. Застав мир в разобранном состоянии, он хотел знать, как собрать его заново.

Этому учили в Киевском индустриальном институте инженеров, который дед окончил, живя впроголодь. В Киеве тогда есть было нечего. Бабушка отдала 400 граммов хлеба беспризорному мальчишке, стерегущему во дворе мусор. В другой раз она ездила в село за салом, привезла полпуда, но часть его украли в дороге. И все же каждое утро маме доставалось яйцо всмятку, потому что так кормили ухоженных детей соседки-еврейки. Яйца маме опротивели, и она тайком бросала их с балкона. Филипп уходил на завод без завтрака, а на обед брал с собой из пайка скверный хлеб с “подушечками” (липкие конфеты с повидлом). Возвращался он поздно ночью, был худым и мрачным, но моя мама его любила больше всех в ее долгой жизни и до смерти помнила книги, которые он ей читал.

Филипп гордился семьей. Я знаю об этом потому, что, как уже было сказано, нашел снимок – групповой портрет. Отклеив коричневую бумагу с обратной стороны фотографии, я сумел разобрать дату и надпись латиницей. Фото осталось не отправленным в Румынию и уцелело только потому, что было очень дорого бабушке. На фотографии все улыбались, как будто было нечего бояться.

В 1936-м дед окончил институт. На групповом снимке он – самый осунувшийся. Денег по-прежнему не хватало. Теперь он днем работал инженером, а в ночную смену тем же токарем на том же заводе. И все же жизнь понемногу укладывалась в заготовленную ей колею. В доме появились друзья-инженеры, ужинали с вином, допоздна играли в карты, купались в Днепре, ели мороженое.

Моя мама чуралась своей, не прощая ей житейской беспомощности, но боготворила отца, который становился все мрачнее. В 1937-м начались чистки по национальному признаку. Забирали всех чужих: немцев, норвежцев, персов, мингрелов, китайцев, пуштунов, карелов. Среди врагов были и румыны. Деда выгнали из партии, и бабушка, наивно заметая следы, сожгла все написанное не по-русски.

– Самым счастливым днем, – рассказывала ма– ма, – было воскресенье с отцом на Владимирской горке. Мы молча сидели на скамейке, пока я не уснула на папином плече.

Той же ночью за Филиппом пришли люди в кожанках с понятым от соседей.

– Вели себя вежливо, – вспоминала мама, – никто не кричал, комнату обыскали небрежно и ничего не забрали, кроме отца.

С утра начались походы в тюрьму. Бабушка носила передачи с теми же подушечками, но ничего не брали. А вскоре пришла бумага из суда. Потомку длинной череды русских староверов Филиппу Ивановичу Бузинову как румынскому шпиону дали десять лет без права переписки. Никто тогда еще не знал, что через неделю после приговора его расстреляли в Быковне, пригородном лесу, где теперь киевляне ставят на пнях свечи. Мама не дожила до выхода книги с перечнем всех там казненных, но я нашел в ней несколько украинских строк, которые стали деду могилой.

Бузинов Пилип Іванович, 1900, с. Кам’янка (Каракалир), Румунія. Нарком внутрішніх справ СРСР і прокурор СРСР (Двійка), протокол № 120 от 25.01.1938 ВМП (розстріл). Розстрілян у м. Києві 04.02.1938 р.

Бабушка не знала о расстреле и, вздрагивая от звонка в двери, ждала мужа до 1956-го, когда пришла справка о посмертной реабилитации “за отсутствием состава преступления”. Государство простило деда и назначило бабушке 31 рубль пенсии.

Но до этого надо было еще дожить. После ареста ополоумевшая от случившегося бабушка враз лишилась всех друзей-инженеров. В беде верным товарищем оказался только сосед, тот самый, которого чекисты взяли понятым. Он объяснил бабушке, что ее посадят как члена семьи врага народа, а дочку отвезут в детский дом, где она скорее всего умрет от тифа, а если и выживет, то забудет мать навсегда.

– Единственный выход, – повторял он, ломая руки, – бежать, взять девичью фамилию и немедленно бежать куда глаза глядят, но лучше обратно, в Луганск.

Сосед был добр. Он обещал прислать бабушке в Луганск ее швейную машинку и даже пожить в освободившейся комнате, пока власти не восстановят справедливость.

Бабушка сделала то, что ей сказали. Она отправилась обратно, взяв дочку, выкройки и те несколько фотографий деда, которые я сейчас рассматриваю в лупу.

В Луганске им никто не обрадовался.

– Ну шо? – встретила дочь Матрена Ивановна. – Усэ просрали и вэрнулись?

Отвечать было нечего. Луганск был судьей и судьбой.

3. Луганск, или Оккупация1

Мама ненавидела Луганск, и было за что. Нэп кончился. Дом на Вокзальной улице, большой, самоуверенный, с садом в 300 соток и мастерской, оснащенной нужными мастеру станками, отобрали власти. Без хозяев все пришло в негодность. Ночью разнесли забор и украли, аккуратно выкопав с корнями, плодовые деревья – в Луганске знали толк во фруктах.

Прадед и прабабка (близкие звали их Гриня и Мотя) отнеслись к несчастью стоически. Решая квартирный вопрос без помощи властей, они построили другой дом. Уже на окраине, намного меньше, но с летней терраской, надежным подполом, ухоженным садиком и спрятанным в углу двора чистым сортиром. Вскоре в саду появились груши для густого компота-узвара, вишни для вареников, кислый тёрн на повидло, абрикосы – на варенье. Под кроватью зимовали соленые арбузы. У забора рос виноград, который требовал много трудов и окупался домашним вином.

Вернувшись в Луганск из Киева, бабушка с дочкой окунулись в крестьянскую жизнь. Первая – с наслаж– дением, вторая – с ужасом. Я понимаю обеих. Бабушкин Луганск был одной семьей, как в “Амаркорде”. Улица играла роль села, и всех, кто на ней жил, звали на свадьбу. Вдоль домов на козлы ставились доски. Накрывали – миски, ложки, стаканы – человек на сто. Скамейки приносили свои. Пир состоял из сваренного в жестяном чану-выварке борща и нескольких ведер котлет, заказанных ради праздника в столовой. Мужчины пили фруктовый самогон, женщины – тоже, и даже детям доставалась вишневая наливка. По угощению были уважение и подарки: жениху – мопед в складчину, невесте – постель с вышивкой.

В этом теплом мире бабушка была своей, в нашем – рижском – чужой, и как бы она меня ни любила, зятя всегда звала на “вы”, а когда обижалась – “человеком этой национальности”. Бабушке Луганск казался понятным и безопасным, как родное село, в отличие от Киева, отнявшего у нее мужа. Но мама-то попала в Луганск уже отравленная украинской столицей – с бульварами, с каштанами, с крутыми холмами, как в Риме, где она все-таки побывала – в другой главе.

Мама, понятно, мечтала вернуться в Киев, но от арестованного отца не было известий. Государство, вопреки тому что обещал добрый сосед, согласившийся присмотреть за киевской комнатой, не торопилось восстановить справедливость. В Луганске с мамой обращались как с Золушкой. Ей полагалось выносить ночные горшки, полоть огород, поливать грядки и обедать в саду, заедая фрукты хлебом. В доме, конечно, не держали книг, из грамотных был только запуганный женой прадед, и никого не интересовали мамины оценки. Это не мешало ей учиться по всем предметам на пятерки. На переменах мальчишки совали в карман фартука записки, но она их не читала – ее поглощала другая страсть.

В луганской школе маме впервые после ареста отца повезло. Ее посадили за одну парту с Женей, невзрачной девочкой в очках из зажиточной, почти интеллигентной семьи. Женин отец был фельдшером. В доме висел абажур, на столе – скатерть с кистями, приходила домработница, а главное – шкаф книг. Из-за Мопассана его держали запертым от дочки, но девочки открутили заднюю стенку и читали запоем все, что пролезало в щель.

Книги стали маме Парижем. Луганск оказался неважным и ненастоящим. Так открывают веру, находят любовь, теряют голову и тратят жизнь. Других людей я, в сущности, не встречал и всегда полагал, что это нормально, ибо у нас дома не читать книги считалось грехом, болезнью, уродством. Брата наказали за то, что он не дочитал “Овода”, меня – за то, что я не отпускал книгу до утра. Но мы оба любили слушать, как мама пересказывала нам то, что читала сама, следуя капризам интеллектуальной моды первой оттепели: Апдайк, Бёлль, Фолкнер, Кобо Абэ.

Как мы все, мама читала за едой, в кровати, отпуске, по дороге на работу, на работе и на пенсии. Читала одним глазом, потеряв второй. Когда совсем ослабла память, мама читала одну книгу – “Мастера и Маргариту”. Дойдя до последней страницы, возвращалась к первой. Когда буквы перестали у нее складываться в слова, я приносил ей глянцевые журналы, чтобы было что листать. Без этого она не могла ни поесть, ни заснуть, ни умереть.

Разбирая оставшиеся от нее бумаги, я нашел тоненькую, аккуратно обернутую матовой бумагой брошюрку: “Пан” Кнута Гамсуна. На обратной стороне обложки – выведенная пером-уточкой надпись хозяйки: Алла Бузинова (имя Ангелина она не любила и вернулась к нему только в Америке). Наверное, эта книжка составляла ее приданое. Теперь она досталась мне, и я дорожу ею больше, чем остальным наследством – многотомниками французских классиков, включая того же Мопассана, за которыми родители стояли ночами в веселых книжных очередях. Я думаю, что без книг мама не пережила бы Луганска, тем более когда началась война.

2

Мама часто вспоминала войну. Ведь она провела ее как бы за границей – в оккупации. Это был уникальный для нас опыт несоветской жизни, и я жадно слушал ее рассказы. Они разительно отличались от того, что я знал об этом сюжете, в основном – из “Молодой гвардии”. Это еще не значило, что мамина история перечила школьной. Мама вообще не любила спорить. Она просто вспоминала без выводов и сравнений о семи месяцах, проведенных в оккупированном Луганске.

– Когда пришли немцы, – рассказывала она, – сразу исчезли евреи. В нашем классе их было две девочки. Они сразу пропали, и никто не спрашивал – куда. Потом кончилась водка. Каждый вечер дедушка, приходя с работы, выпивал под борщ маленькую, густо накрошив в стакан красного перца. Когда бабушка сказала, что водки больше не будет, он впервые заплакал. Так мы поняли, что война пришла к нам домой.

Война привела с собой офицера – на постой. Мать мало что могла о нем вспомнить. В школе она, как все тогда, учила немецкий, но вряд ли продвинулась дальше “битте зер”. Оккупация началась в июле, и с немцем обедали – вечным борщом – на увитой виноградом террасе. Больше всего маму потрясло, что после еды немец кланялся и целовал руку хозяйке, называя ее “муттер”.

– Наверное, – рассуждала она намного позже, – у немцев было так принято, как у японцев – снимать на пороге туфли. И вежливость не мешала им красть. Когда поспели фрукты, солдаты собрали наш урожай. Двое трясли лучшую грушу, пока третий набивал мешок. Бабка, не разжимая губ, смотрела на них до тех пор, пока мародерам не стало стыдно. Только тогда она ушла в дом, чтобы не мешать грабежу, пресечь который была не в силах.

Лето кончилось, и жизнь невольно вошла в колею. Привыкшие от любой власти ждать только плохого, родичи сносили войну молча. Мама ходила в школу, Григорий Гаврилович – в железнодорожную мастерскую, где чинили всё тот же грузовой паровоз, переименованный из “Феликса Дзержинского” в “Адольфа Гитлера”. Матрена Ивановна вела хозяйство и кормила немца. Бабушка шила на продажу ватники. Лучше всех устроилась ее сестра, которую я звал тетя Лида. Толковая и хорошенькая, она окончила девять классов, научилась печатать на машинке и работала секретаршей в какой-то советской конторе, которая теперь стала комендатурой. При новом режиме Лиду не прогнали со службы. Более того, у нее завязался горячий роман с молодым и красивым немцем.

– Во время войны, – объясняла мне бабушка, когда я еще был совсем маленьким, – сестра была немецкой подстилкой.

В ее устах это звучало как должность или социальное положение, вроде “служащей” или “иждивенки”. В семье Лиду никто не осуждал, и после войны она без помех вышла замуж за офицера, но уже русского – дядю Паву, с которым я собирал грибы в Подмосковье.ы

Зарывшись в книги, мама, когда ее не заставляли полоть грядки, не обращала внимания на немцев, по-ка один из них не обратил внимания на нее. Пожилой мужчина в форме подозвал симпатичную белобрысую девочку и велел улыбнуться. Мама – ей было шестнадцать – открыла рот. Офицер внимательно осмотрел верхнюю челюсть и сказал прийти в казарму. На следующий день напуганная мама пришла куда велено и увидела вчерашнего незнакомца в белом халате. Он оказался военным врачом. Заметив на улице красивую девочку с уродливым ртом, дантист вырвал криво выросший зуб и отпустил с миром.

– Но евреев они все равно убили, – добавляла мама, боясь, что я неправильно пойму или расскажу лишнего в школе.

Между тем немцы ушли на восток, а их место заняли итальянцы. С этими оказалось сложнее – они хорошо пели и быстро выучили украинские песни. Особенно тот мальчишка, который заменил на постое строгого немецкого офицера. Выходец из сицилийской деревни, он привязался к Матрене Ивановне и помогал ей с виноградом. С началом зимы он часто с ней плакал. В 1942-м всех отправляли в Сталинград, и с этого фронта никто не надеялся вернуться.

Красная армия освободила Луганск 14 февраля. Бежав налегке, немцы оставили продовольственные склады открытыми, и местные бросились за самым ценным – сахаром. Тут их и накрыла своя артиллерия.

– Половина соседей полегла, – вспоминала ма– ма, – но наши уцелели, поскольку не брали чужого.

К концу войны мама вырвалась из Луганска в Ки– ев, по примеру расстрелянного там отца. Считалось, чтобы учиться, на самом деле – жить.

3

Когда началась война, отец прыгал от счастья. Развитый мальчик, он читал газеты, отмечал флажками победы на карте республиканской Испании и написал слезное письмо Сталину, призывая раздавить гитлеровские полчища. Война обещала с ними покончить разом, но пока его отца забрали на фронт, а сам он с мамой и ее сестрами отправился в эвакуацию.

Дорога заняла целый год, потому что немцы шли по пятам, и нигде не удавалось осесть надолго. Жили, как всегда, торговлей. Однажды удачно обменяли лисий воротник с пальто тети Сарры на мешок сухарей. В пути к ним прибился цыганский табор. Чернявого отца принимали за своего, ценили как образованного и доверяли безмен. В Тихорецке отцу исполнилось пятнадцать, и он вступил в комсомол.

– Есть, – рассказывал отец, – хотелось все время, и однажды я смущенно попросил у двух посторонних женщин кусок хлеба – не дать, а продать, хотя мне нечего им было предложить взамен. Они заплакали и поделились.

Покинув город, наши застряли на полустанке. К вечеру цыгане исчезли. Командир защищающей станцию роты отозвал отца как самого смышленого во всем кагале и спросил:

– Bis tu a Yid?

– Yo, avade! – ответил удивленно отец. – Конечно, еврей.

– Тогда бегите, только сразу, к утру здесь будут немцы.

Это спасло тех, кто поверил. Остальных бросили в пустой колодец. Я не умею говорить на идиш, но кодовую, как в “Маугли”, фразу (мы с тобой одной крови) запомнил, хотя пока она мне и не пригодилась.

Странствия закончились в Туркмении. Город в пустыне назывался Чарджоу, и отцу он скорее понравился. В основном – из-за дынь, лучших, как считается, в мире. Ароматом они заполняли весь двор, их ели вместо хлеба.

Пропустив год, отец пошел в 8-й класс школы для эвакуированных. Учителя оказались замечательными, в основном – из сосланных еще до войны. Лучше других была преподавательница литературы, любовница (на что она часто намекала) Маяковского. На уроках читали Минаева (“даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром”), Сашу Черного и Козьму Пруткова. Отец привил мне вкус к смешным стихам, и я до сих пор знаю наизусть пародии Архангельского и всю поэму Пушкина “Царь Никита и сорок дочерей”. Кроме этого, отец на спор с одноклассником Ниссоном выучил всего “Онегина”. Почти семьдесят лет спустя, встретившись в до– ме моих родителей на Лонг-Айленде, они читали друг другу по главе, не пропуская строчек.

Войне не было конца, и отец опять написал письмо в правительство, на этот раз председателю Калинину, с просьбой взять его в школу разведчиков. Считалось, что это – идеальная военная карьера для евреев: они наверняка не перебегут к противнику. Ответ пришел из секретариата. Отца поблагодарили и посоветовали обратиться в военкомат. Ему, однако, еще не было шестнадцати, и он остался жить в Туркмении до освобождения Киева. Как только это случилось, 7 ноября 1943-го, отец рванул обратно, один, без денег, через всю страну, со смутной надеждой выучиться, конечно, на инженера.

До Киева было 5000 километров. В Аральске отец разбогател, купив за бесценок мешок соли. В Саратове продал его за 6000 и приобрел простреленную солдатскую шинель, а на сдачу – первое за всю войну пирожное: эклер с заварным кремом. Он вспоминал о нем до смерти. Последнюю ночь пути отец провел на подножке поезда, привязавшись ремнем к поручням. Паровоз топили плохим углем, и в Киев отец въехал черным от копоти.

На Евбазе он встретил дядю Колю, отходившего от тяжелой раны. Они зажили вдвоем, кормясь исключительно семечками. Пол был по колено засыпан шелухой. На ней и спали, подложив все ту же шинель.

Вскоре, однако, отец открыл успешный бизнес – торговлю кремневыми камешками для зажигалок. Большие спекулянты продавали их оптом маленьким. Камешки были двух сортов. Отечественные быстро стирались, канадских хватало надолго. Чтобы убедить покупателей, отец, демонстрируя твердость камня, сжимал кремень зубами. Иногда изо рта сыпались искры. Дело шло, и вскоре отец приоделся по военной моде – в галифе и папаху.

Школьный товарищ отца, тоже перебравшийся в Америку, вспоминал на его поминках, как в послевоенном Киеве они отправились в баню. Обогнув толпу, отец спросил у кассира, нужно ли Героям Советского Союза стоять в очереди? Следует заметить, что он не причислял себя к героям, а, лавируя между правдой и ложью, всего лишь интересовался правилами. Не удивительно, что Остап Бендер был его любимым героем.

Сдав экзамены, включая, к собственному удивлению, французский, который он учил два часа, отец поступил в тот же институт, который закончил мой дедушка. Самым престижным считался радиотехнический факультет. Отец изучил странные на мой слух предметы вроде “Усилители низких частот”. Дома всегда валялись электронные лампы, но главным его открытием в радио были западные станции. Наслушавшись их, он больше не писал Сталину и сжег выпускавшийся союзниками журнал “Англия”, не дожидаясь, пока за ним придут.

Став, как и дедушка, инженером, отец всегда гордился профессией и выпивал 7 мая, в день, когда изобрели радио. В Америке, начав сотрудничать с “Радио Свобода”, я присоединился к отцу, хотя для Запада радио придумал не Попов, а Маркони. Я специально ездил на тот пляж Кейп-Кода, откуда он посылал сигнал в Европу и заодно марсианам, которые пока не ответили.

Став студентом, отец себе чрезвычайно понравился – он походил на еврейского Маяковского. Добравшийся до высшего образования – первый в семье, где и читали с трудом, – отец завел шляпу. Еще не зная толком, что с ней делать, он, изображая интеллигента, ловил отражение в немногих уцелевших на улице Чкалова витринах.

Тут-то он и встретил худую блондинку с зелеными глазами и двумя косичками. Сперва отец даже не узнал в ней Бузинову, в которую влюбился еще в 1-м классе. Возобновив знакомство, они перебрались в Ботанический сад – через забор, конечно. (Съездив уже на пенсии из Америки в Киев, отец нашел и сфотографировал поляну их свиданий.) Добром это кончиться не могло, и, едва дождавшись восемнадцати, родители поженились, к великому ужасу моих обеих бабушек.

Отец умер за неделю до 60-й годовщины этой свадьбы. Я уже и цветы купил, но букет пошел на похороны.