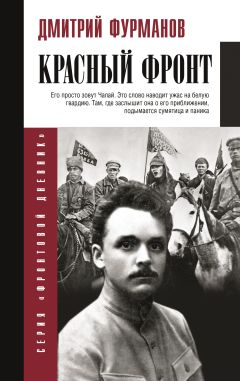

Текст книги "Красный фронт"

Автор книги: Дмитрий Фурманов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

– Шутка ли остаться без глаз. Это ведь, так сказать, дескать, хоть бы там что-нибудь видеть, ну там одним бы глазом, что ли, на свет-то, дескать, божий, взглянуть-то бы, а то ведь ты что? Ну, что ты будешь, да и куды же ты годишься, дескать, там работать, что ля?.. Оно и не только, сказать (дескать), работать, видите ли, черную работу али там на станке, портным бы, што ли, да где же вы тут увидите нитку аль иголку, а ведь штаны сшить – не баловаться, тебя посадят, да и сами посудите – кто же их захочет носить, эти штаны, там, без кармана бы али не так простроченные, а теперь ведь их и делают-то по-другому, идешь словно картинка разрисованная, а не то что там сшитые неправильно…

И он, бесконечно разветвляясь, успевал коснуться в своем разговоре многих и многих сторон жизни, цепляясь за слово, иногда за смысл, иногда просто за созвучие, за возможную рифму, за какую-либо непостижимую ассоциацию. Например, разговор о картах мог одновременно вызывать разговор и о карте военных действий, и о картофеле: он стал бы объяснять, что «есть вот хотя бы слово «картофель», и хотя бы там имеется разговор о картах, при самом-то, мол, начале, но карта тут совсем ни при чем, это вот, что в козла мы заряжаемся, это не то, тут своя статья». Таков Зарайский. Три года пролежал он в доме умалишенных, где играл в шашки с дьяконом, вскакивавшим по ночам с багровым лицом и засученными рукавами и начинавшим ловить чертей. «Ну а я думаю: постой, батя, на меня не наскакивай, – говорил нам Зарайский, – чертей лови, а меня не трожь… А детина во какой: что плечи, что грудь, и высота эдак – мало-мало вот до потолка-то не стукнется. Ну а, известное дело, раз я сам многие годы ящики да мешки таскал, – так, значит, оно и я, тово, здоровый. Приготовляюсь, стою. Не тронет ничего. А все же оно бессонница, ночи-то я не сплю, да и болезнь моя была мания преследования, а дьякон-то хроник, разные галлюцинации, я и стал проситься, дескать, вон оттуда – отпустили, а тут вот ящик с яблоками, антоновка была, первый сорт – ударило меня до голове, да еще благодаря бога плашмя – глаз-то и залился, черный сделался, а потом и другой заболел».

Так вот этот Зарайский и перевернулся тогда с бока на спину. Миша, верно, заснул, а может, и затаился. В палате была гробовая тишина. Прошло минут 5–6.

– А не понял я все-таки, Миша, откуда она, кошка-то, взялась, а?

Миша не ответил.

– Али заснул, ну спи-спи, бог с тобой. Он вздохнул несколько раз подряд и больше уж не покушался к разговору. Миша – парень тоже с товарищеской жилкой, на Зарайского он не обижается и молча, иногда через силу, слушает его повествования, а Зарайский уже коли возьмется говорить, так не упустит слушателя ни в водах, ни под землею. Однажды была такая картина: вхожу в уборную и вижу Мишу на крепком месте: оперся он обеими щеками и такую пустил музыку, что святых вон неси, сидит и голову опустил, а перед ним на корточках сидит Зарайский и продолжает давно-давно начатую сказку… Картина была трогательная: Зарайский вздыхал, повертывался на корточках и похлопывал изредка Мишу по голым коленям, когда требовалось внушить особое изумление. Начала я не слыхал, не слышал и конца, только знаю, что два дня рассказывал он Мише, как «богатейший офицер, не то чтобы там шваль какая, а, можно сказать, тысячник, милиенщик – и, дескать, эту самую царевну прямо на конях в деревню. А что ж деревня – известно: поселок, вот тебе и вся тут деревня. Ну, известным, образом, молоко, яйца там, сметана, творог, хлеба – достали, короче говоря, поели. И дает он старухе, дескать, короче говоря, не гривенник, не пятилтыннай, а 50 цолковых. Известно, наша старуха, чтобы ну так себе, ни за что, да посудите сами, где ж тут за молоко, ну еще там сметана аль что – да где же тут 50 цолковых. А он не то, не берет, так старухе и осталось полсотни. Ну запрягли, там, коней».

Тут я ушел за папиросой и минут пять задержался в палате, а когда вошел – картина была уж несколько иная: Миша поднялся, и Зарайский обхаживал его, не переставая рассказывать: «…номер. Так, а где ж было остановиться?.. Лучшую самую комнату, бархат кругом, золото, – да возьмем вот, к примеру, наш «Метрополь»; и он, значит, эдакий номер, ну что же ему стоит – отдал за него тысячу рублей в сутки, а ей разных платьев…»

Тут они вышли, и сказки я уж больше не слыхал. На следующий день, в Новый год, снова был концерт. Ставили три пьески: «Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет», «Дорогой поцелуй» и «За компанию». Больше всего понравилась последняя, но уже ясно было, что впечатления предыдущего дня были неотразимо сильнее. Было тут и пение, и рассказчик был, но разговора о вечере уж не было, а если и затевался, то отрицательный. Пришли, улеглись. Долго лежали молча: как-то не хотелось доказывать, что было и скучно, и неинтересно. И вот из тьмы раздается голос Зарайского:

– Миш, а почему Александра Невского Невским звали?

В какой комбинации пришла ему эта мысль – одному богу известно, только теперь я уж не удивляюсь особенно, если за разговором о глазных болезнях после более или менее продолжительного молчания он вдруг спрашивает:

– А кто это, Миша, Италию-то объединил?

– Гарибальди. Джузеппе Гарибальди.

– А, Гарибальди. Да, вот человек, Миш, а?

– Да.

На вопрос об Александре Невском Маша путем ответить не сумел, пришлось поправить. Вопрос уж был порешен, но тут в разговор проник дьякон, дядя Тетерев:

– А кто же вот знает, каким образом Георгия Победоносца Победоносцем назвали?

Никто не нашелся ответить. Тогда дядя Тетерев обстоятельно рассказал нам о двенадцатиглавом змие, питавшемся людьми, о том, как жребий пал на царскую дочь и как эту дочь спас Георгий Победоносец, зарубивший змия. Правда, совершенно неясно было происхождение самого слова «Победоносец», но уже никто не спорил, я пожалуй, и не догадывался, что на главныи-то вопрос дядя Тетерев все-таки не ответил…

Дегтяренко

– Молодой еще совсем, красивый, верно, был парень.

– Какие были глаза-то?

– Карие. Кари очи, где же вы скрылись?

И сказал ведь без особой скорби, по голосу его никогда не узнаешь: голос твердый, решительный, неотразимый. Когда он говорит, чувствуется сила огромная и большая душевная чистота. Хочется сразу подойти к нему поближе и набраться, до одышки наглотаться его спокойствием и веселостью, а он всегда удивительно спокоен и весел. Поражаешься, как можно быть веселым в таком положении. Другое дело, если глуповат бы был, а то сообразительность и меткость выражений удивительно свежи и точны – ум несомненный. Росту Д. высокого; стройная, гибкая красивая фигура; ходит, откинув грудь вперед, и повторяет свое неизменное «правильно». Это «правильно» пришлось по вкусу всему лазарету, и услышать его можно во всех концах. Призван был Д. в первую голову – 18 июля 14‐го года; целый год был невредим, и вот 14 сентября с. г., как раз в Воздвижение, пробила ему вражья пуля левый висок; левый глаз был выбит окончательно, а правый вытек вскоре за левым, и остался Д. без глаз. Теперь он перевязан под оба уха и с палочкой пробирается к уборной, непрестанно повторяя: «правильно», «правильно».

Когда он был уже ранен, в поезде повесили ему Георгия.

«А я все никак не верил, – говорит Д., – что глаза пропадут. Ну хоть один, думаю, да останется, хоть кончик, да останется, ан ничего и не осталось. Правильно».

Родом он из Екатеринославской губернии, работал все время в каменноугольных копях. Объявилась трогательная подробность: в шахтах лошади живут круглый год и только в Пасху поднимаются на свет божий; под землей они задичают и потому на земле да на свету пугаются и зверя, и человека. Службу он хвалил, не жаловался ни на удушье, ни на тягу, а может, это уж только потому, что слишком дорогое невозвратное воспоминание. Любил ли он – вот вопрос. Только трудно до души добраться: молчаливый, целомудренный он парень, попусту, кажется, не привык раскрываться. Горя на нем не видно: глубоко ушло оно, не показывается наружу. Хватает даже силы острить над собой. «Сторонись, заколю!..» кричит он иногда, размахивая палкой, или, указывая ею куда-нибудь в стену, серьезно спрашивает: «Эй ты, чего там шаришь в шкафу, что, думаешь, не вижу, что ли?» Удивительное дело: такое же спокойствие и веселость наблюдаю я и у другого слепца, красивого юноши Варобкина. Всегда-то он ходит с шутками, всегда-то острит над собой и над своей слепотой. И, глядя на их спокойствие, думаешь: «Как это я при своей небольшой тревоге с глазом мог падать духом? Ведь один глаз у меня уж наверное будет целым, а разве это не счастье? Вот люди: положение вконец безнадежное, никогда и ничего им не видать – и откуда только берется у них эта радость жизни?!» Мне делалось стыдно за себя, и в то же время огромная радость освещала душу: слава богу, вижу, все еще вижу. И в то же время я стал относиться спокойнее ко второму своему глазу: «Что ж, пропадай, один еще останется, с одним глазом тоже солнце видно…» Но никогда, никогда не мог бы я так спокойно переносить их безнадежное положение. Быть слепым – да, боже ты мой, чего же тут больше ждать! «Браунингом по лбу, – как говорит Зарайский, – вот тебе и все разом померкло».

Здесь видишь все те же страдания, что и там, на позициях. Здесь только уже как бы результаты, последствия. Вот солдат Великоречанин. Шрапнель разорвалась совсем почти рядом, так близко, что лицо порохом пожгло.

Разом оторвало ему левую руку и выбило правый глаз. Порох велся в лицо и выступил темно-синими точками.

– Приезжаю это я сюда, на распределительный пункт, а сестричка такая хорошая, молоденькая, свежая такая: «Что это, говорит, солдатик, какой ты грязный, дай-ка я помою тебя…» – «Да, мол, вот уж второй месяц не мылся, помойте, пожалуйста».

Шабрила она, шабрила, – ну разве его вымоешь? А я, значит, все молчу. «Да что это, говорит, лицо-то у тебя не отмывается?» А я ей: «Это, сестрица, германская пудра, она хорошо, мол, пудрит!» – «А что это, говорит, за германская пудра?» Ну объяснил, конечно, рассмеялась, перестала тереть.

Зарайский

Как он ни просил, как ни придумывал, а дольше здесь оставаться было нельзя – наутро его выписывали. 0,2 зрения у него сохранилось, лечение было бесполезно, и его выписали. Пожал он нам руки, пошел. У него ни кола ни двора. Тягло сдает в аренду, рублей 80 в год нагоняет, но все деньги идут на ученье дочки Наташи, ей 15 лет. Работает он последние года ломовым извозчиком, там и глаза попортил. И представляю я, как вышел он из больницы, сошел вот с крыльца и призадумался: в которую же сторону теперь идти? Ведь совершенно некуда деться человеку, а по Москве слепой еще угодит как раз под трамвай. Мечтал о сумасшедшем доме: там, говорит, хоть кормят хорошо, а то куда же я пойду теперь слепой-то? Есть у него какая-то бумага, по которой он считается постоянным кандидатом в желтый дом, и вот он думает ее предъявить. «Только трудно уж оттуда во второй раз будет выбраться, а по воле там скоро затомишься. Зато, братец ты мой, сады какие, разные там деревья, пруды – что душе хочется».

Вот вам и исход – сумасшедший дом.

Перед операцией

Дедке на утро должна быть операция: будут вырезать глаз – cancer, рак по-нашему. И вот он мучится целый вечер, целую ночь. То и дело бегает в уборную, свертывает цигарки, курит одну за другой. Останавливает встречных, спрашивает, что это за болезнь такая, самый этот рак (а он прислушался, что говорили доктора, и запомнил название), и, если кто охотно начинал разводить балясы про неизвестное, никогда и неслыханное слово, дедушка развешивал уши и жадно ловил нелепые сведения. Собиралась кучка и говорила уже про операцию – что и как. Тут находились знатоки, указывали размеры тех клещей, которыми будут тащить глаз, говорили, как будут его долбить, надрезать острым ножичком, подпиливать, прокалывать, выдавливать, выжимать, прижигать – и чего-чего только тут ни говорилось! Когда я дедку поздно вечером застал в уборной среди такой кучки, он был уже загнан, запуган, словно заяц. По возможности просто и спокойно объяснил я ему, в чем дело, и дедка успокоился, но успокоился только на время, пока я был с ним, а потом снова начал свертывать цигарки и бегать в уборную, а там уж не мог утерпеть, чтобы к кому-нибудь не обратиться с вопросом, ну а скорбные вести крепче отрадных запечатлеваются, так и промучился целую ночь, на минуту глаз не сомкнул, а все от товарищеских рассказов.

13 января

Чушь

Андрей Филиппыч говорит тоненьким, визгливым голоском, говорит авторитетно, но принимает возражения и мирится, если они доказательны. Он служил лакеем в дворянском собрании, а потому любит закидывать фразы вроде «Сидят тут четыре полковника и два генерала, а я, конечно, рядом…», «Да… сам слышал, от генерала слышал…» На такие сообщения обычно не отвечали, вся палата замирала, и только Степан Иваныч, извозчик по профессии, которого почему-то все мы целую неделю считали за дьякона, только он, подобострастно изогнувшись на постели, поглаживая в такт рассказу свою рыжую редкую бороденку, покрякивал; «Так, так. Да, так вон оно што!..»

А остальные все молчали. И вот Андрей Филиппыч завел:

– А вы думаете, зря его в ссылку-то услали, на Кавказ-то? Нет, голубчик, тут дело все раскрылось начистую: его, значит, обличительно представили к допросу, а когда дознание было совершено и улики (эх, много улик!), тут, значит, уж все было кончено, вроде шпиона. Вот вам и наши командующие.

– Нет, правда? – ввернул о. дьякон.

– Так што ж я, смеяться буду? Сам слышал, от самих генералов и полковников. Это все попервоначалу только: Николай Николаич да Николай Николаич. Ну а ему што? Напишет, что повесил трех, там, германских командиров, а повесит наших, да выберет еще самых лучших, – вот он кто, ваш-то Николай Николаич. А как дознание сняли, как эту самую историю раскрыли, так его, голубчика, и в ссылку. Теперь где-то, говорят, на Кавказе на острове сидит.

– Так он же командует, – поднялся Максимов, – на Кавказе командует.

– Где он там командует? Это пишут только, а разве ему дадут теперь?.. Я же говорю вам, что в ссылке, а потому и пишется все время: «Без перемен да без перемен». Ведь оно как дело-то закрасилось, а Ранекампфа ему друг-товарищ.

– Да нет, это не так, – запротестовал Максимов. – Николай Николаич-то немца не любил, это не так.

– Да я же от самих генералов слышал, а войско наше тогда и напугалось, как узнало про самую эту измену, а потом и узналось и про город Тулу.

Все замерли. Батюшка приподнялся на подушке. Максимов встал, а дядя Тетерев, почтенный псевдодьякон, часто-часто затеребил жиденькую бороденку. Про Тулу никто ничего не знал, но и не спрашивал, ждали, когда Андрей Филиппыч зачнет сам. И он зачал:

– Там, в Туле-то, завод имеется: ружья, пушки разные, снаряды делают. И что же?

Он обвел всех испытующим взглядом через темные зеленые свои очки.

– И что же? Там, в глубоких подвалах, в таких подвалах, про которые никто не знал, оказался запас винтовок… И сколько, вы думаете, винтовок было? – Он склонил голову немножко в сторону и перебегал взглядом с одного лица на другое. Все молчало. Тогда он опустил голову на грудь и тихо, но внятно, с оттенком грусти, но и с некоторым пренебрежением кинул: 18 миллионов 800 тысяч.

Эту цифру он сказал легко, словно всю жизнь он возился с такими крупными цифрами и они смертно ему надоели. Все заахали, но Андрей Филиппыч молчал. Цифру он больше не повторил и, желая оставить в слушателях более глубокое впечатление, начал о другом:

– А то разве отдали бы мы все свои крепости? Да и опять же вестей никаких; а вот и теперь вестей никаких не будет, и не будет их до скончания воины. Теперь уж мы взяли и Белосток, и Вильна наша, только про это еще тайком слышно, а писать не будут, а он, неприятель-то, говорят, хотел напереть на Гродну…

– Так, Андрей Филиппыч, ведь Гродну-то мы раньше отдали.

– Нет. Нет, не отдавали.

Тут уж со всех сторон стали уверять, что Гродна отдана. Он затих:

– А может быть. Не помню только, чтобы отдавали. Значит, это другой город.

После этой ошибки слушатели сделались как-то небрежны и фамильярны: ходили по палате, кашляли, зевали и даже начали вслух переговариваться между собой. Видя, что интерес слушателей понизился, Андрей Филиппыч умолк, закутался в одеяло и больше за целый вечер не пытался ничего рассказывать.

23 января

Калеки

На Курском вокзале случился любопытный и тяжелый факт: привезли 3 солдат, увешанных Георгиями, и поставили к стене, да и не поставили, а приставили, потому что не было у них ни рук, ни ног: ноги были отняты к самым пахам, а руки по плечи. Одного поставили в угол; прислонился он туловищем к стенам – и ничего, держится; товарищей заключили в решетки, наподобие кресел, только без сиденья, опустили их на мягкие, дутые приспособления и отошли. А тут народ посгрудился, стали рассматривать, вздыхать, жалеть и горевать по ним; солдаты молчали и грустно обводили исстрадавшимися глазами подходящих незнакомых людей. Но вот из толпы выделились три женщины и, пристально всматриваясь в лица калек, узнали в них своих мужей. Они знали об их прибытии, но до сих пор не могли найти. Произошла странная заминка, судорожная, тяжелая неловкость: жены узнали мужей, мужья узнали жен, но поцелуя не было.

И когда женщинам предложили взять калек с собою, они отказались.

– Вам дают по 300 рублей в год на их содержание.

– Нам тысяч не надо… Куда они нам такие-то?.. Мы лучше сами будем работать дни и ночи, не надо нам ваших денег, но не надо и калек.

Они отказались. А по щекам у несчастных катились горячие слезы, и вместо слов укоризны из груди вырывались только тяжелые вздохи да хриплые всхлипывания. Их отправили в богадельню, а жены под ропот и гул толпы ушли восвояси.

Вот и весь факт. А в Риге был подобный: когда жена увидела мужа без рук и без ног, прислоненного к стене, она обернулась и злобно крикнула:

– Что вы обманываете меня? Да разве я не знаю своего мужа, разве я такого посылала? Не хочу, это не он…

И она отказалась.

А вот в Рязанскую губернию привезли одного в деревню, так там приняли, приняли с горячей любовью, с глубоким состраданием, с обетом в душе ходить за ним до гроба, но это была мать, а где же видано, чтобы мать отказалась от своего детища?

И вот выступают на сцену двоякого рода соображения. Женщины, связанные с этими калеками, прежними своими мужьями, только условиями официального брака, но не любовью, не делают ничего дурного, отказываясь принять калек мужей, а с другой стороны, мать делает что-то неизмеримо прекрасное, святое и торжественное, молчаливое, со сдавленным рыданием принимая изувеченного сына. Видите ли, у жен не было такой тесной связи, такой любви к своим мужьям, чтобы любовь эта поборола все попутные соображения. А попутные соображения не в грош ценой – они равнялись самой жизни этих отступниц жен.

Взяв калек, жены должны были обречь себя на хроническое самопожертвование, уничтожали тем самым себя, свою жизнь, вкладывали ее целиком в постоянную нужду и заботу о калеках. Насильственно обрезались жизни – молодые, полные сил, надежд и желаний, обрезались пути – тяжело, безнадежно и мрачно. Они вовремя поняли, вовремя оценили положение, не захотели лгать перед собой и перед людьми, – они открыто и искренне сознались в невозможности принести себя в жертву калекам мужьям. Конечно, они могли получить эти 300 рублей и держать калек без призора, в тяжелой обстановке непрерывного раздражения, недовольства, а может быть, и ненависти, – они не захотели лгать и отказом своим сказали, что нет у них на душе того, что могло бы отчасти скрасить тяжкую долю калек: нет любви, а следовательно, и нежной заботливости.

Они правы, но права и мать. Но не прав тот, кто дал уцелеть этим жизням: их следовало оборвать в то мгновение, когда смерть с косою стояла у изголовья, не надо было бороться со смертью, она знала, зачем пришла, и борьба была лишней. Калеки остались жить. Нужны люди, чтобы хранить и поддерживать эти ненужные, тяжелые сами по себе жизни. Будут тратиться чужие силы, и тратиться бог знает зачем. Тут какое-то безрассудство, какой-то перерасход живых сил, ненужное, ложное сострадание.

Моя операция

Когда Авербах сказал: «Дайте мне его завтра в операционную, я выскоблю ему инфильтрат», – мне не было ни страшно, ни тяжело – наоборот, даже совершенно легко и весело.

Войдя к себе, я улыбался. Да и как не быть весело? Состояние глаза все время ухудшалось. Только-только успокоится – и снова раскраснеется, начинай сначала. А тут подходило что-то серьезное, окончательное: выскоблить – и баста. Мне почему-то было особенно смешно на это слово: «выскоблю». Я повторил его несколько раз и все улыбался. Но уже поднималась нервность. Курил, ходил взад и вперед, пробовал лечь и тут же встал и начал снова бродить по комнате. Стал раздумывать: серьезная операция или нет? Под хлороформом или так? Была еще радость оттого, что представляется случай испробовать силу духа. Спокойно или нет перенесу операцию? Буду крепиться до предела, не пикну, не дам знать, что нестерпимо больно. Хватит ли духу? Это занимает больше всего. Завтра операция – все-таки жутко.

4 февраля

3 часа

Спокойно, тихо на душе. Об операции как-то я не думаю. Был Миша, милый сердцу человек, развеселил, успокоил меня окончательно. Успокоений, конечно, не было, да мы и не говорили почти об операции, – успокоил самый дух нашего разговора, несколько иронический, дружеский и искренний.

10 часов

Тревоги нет. Наутро операция. Завтра в это время буду уже совсем спокоен. Была Марта, принесла с собою радость и тихую грусть.

9 часов утра

Это уж совсем накануне. Может быть, через час, а может, и сию минуту войдет сестра. Пожалуйте. Ночью не мог превозмочь себя вполне, однако ж боролся удачно. Лежу. Пробило 10, 11, 12… Томительно, обидно так, что не спится. Впрочем, что же я расстраиваюсь – ведь каждый день не засыпаю 2–3 часа, тут нового ровно ничего. А немного есть и нового: до полчаса первого я не дотягивал, а теперь вот не спится. Ну, конечно, нервность есть небольшая. «Тр-р-р», – заскрипел вдруг шкаф. Я вздрогнул и странно как-то вздрогнул – одной половиной лица, тем виском, на котором не лежал. Перевернулся – не спится, да и только. А тут полезла в голову разная дичь: я уже сижу во всем белом, в глаз вставили кольцо, чтобы шире был, для удобства. Вое это, пожалуй, и не больно, только с непривычки жутко как-то. Нет-нет, но надо думать лучше о чем-нибудь другом, скорей о другом и о хорошем, светлом, о том, что противоположно этой операции. И поплыли, поплыли кавказские картины. В Эривани так тепло-тепло. Вот и сад, любимый наш сад, – он весь в цвету. Бледно-лиловые цветы абрикосов, распустилась сирень. Хорошо. А вот качели – смотри: это Ная качается там. Пойду и я. Вот уже мы вместе. Она весело, звонко так смеется, и вдруг чей-то знакомый голос прорезает молчание: «Да прямо держите голову… Ну, смотрите кверху…» Стальной ножичек заходил по глазу. Мне и больно и радостно, что так спокойно я даю резать себя. Не надо, не надо – скорее к Кавказу, скорее к этим привычным дорогим моим думам о ней. А впрочем, не только о ней: у меня там много друзей, вон и Яша стоит, большой, неуклюжий такой.

«Тр-р-р» – заскрипел снова шкаф. Теперь я уже не вздрогнул: я знаю, что это мышь возится. Однажды я видел эту маленькую мышку, – она напугалась, увидев меня, и быстро-быстро убежала под шкаф. А скоро час. Я все еще не сплю. Рано ли все это будет? Неужели меня разбудят? Нет, я должен подняться сам. Да чего ж тут думать? Конечно, я проснусь раньше. Только меньше надо думать. Я ведь не знаю подробностей, а тут напредставляешь разной дичи, ну и страшно будет – вон дедушку-то как тогда запугали. Насказали ему, что глаз зацепят клещами и будут тянуть. Фу ты, черт, какой ужас!.. А ведь он верил. Каково же было бедняге идти в эту страшную белую комнату!.. А какой он спокойный, Авербах. Так и чувствуется большая сила. Он во всем белом, стоит и шутит со мною – он часто шутит. Я больше никого не вижу, не замечаю, словно в этой белой комнате только мы с ним вдвоем. А тут ведь мелькают еще какие-то женские фигуры. Но что мне до них, когда все только в его руках. Он один сильный – другие только так себе, мотаются, смотрят, учатся у него. Но что же мне до учеников в такую минуту? Да не надо же об этом. Ная, Ная, не отходи от меня!.. А в купе все тот же знакомый розовый свет. Вот и она лежит с большими грустными глазами. Они широкие такие, эти голубые глаза. А теперь, в полумраке, кажутся еще шире, еще прекрасней, еще грустней. И так хочется, чтобы в эту самую минуту она думала и тосковала обо мне. Я проснулся от боя часов. Пять. Нет, это слишком рано. Я закутался, но уже только дремал. Слышал, как пробило шесть, как поднялись больные и застучали кружки. Потом встала сестра – я услышал ее голос где-то в отдалении.

Так прошло три часа… Теперь каждую минуту жду, что придут и поведут с собою. Мне уже дали чистое белье. Я переодел его наскоро, очень торопясь, словно боялся, что могут прийти именно в эту минуту и увести полунагого… Я уже об операции не думаю.

А Дегтяренко все играет на балалайке. У него такой скудный запас песенок. Я их слышал уже сотни и сотни раз. Но почему же сегодня кажется мне, что он играет только грустные такие, почти похоронные?.. Да ведь это все они же, это все знакомые, старые песни.

Все стихло. Почему это?.. А это, наверное, сам пришел, сам Авербах: когда он приходит, всегда делается тихо. Значит, сейчас, значит, скоро. Ну да, конечно, вот и шаги слышу, чьи-то быстрые, торопливые шаги.

5 февраля

Ну, конечно. Ожидание было в тысячу раз страшнее самой операции. Когда привели меня и раздели, положили на этот раскидной, удобный стул, я был спокоен, даже улыбался. Деланности не было, я как-то совсем без борьбы, сам по себе успокоился. Накинули на грудь широкую простыню, волосы закрыли полотенцем, лицо занавесили марлей, в которой было отверстие для глаза. Ну и началось. Я лежал спокойно, не шелохнувшись: я знал, что малейшее неосторожное движенье – и острый ланцетик рассечет мне глаз. А по глазу водили, скоблили его, царапали. Было жутко, но боли не было, во всяком случае, терпеть хватало силы. А жутко было до ужаса; при всем видимом спокойствии, сам того не чувствуя, я, по-видимому, страшно волновался, потому что встал белый, как полотно. Об этом после говорила сестра. Я шатался из стороны в сторону и был слаб, словно встал после тяжкой болезни.

Вечером была Марта. На следующий день она была едва ли не в последний раз.

15 февраля

Как опасно увлекаться

Молодой солдатик рассказывает про свое житье-бытье на фронте, перечисляет атаки, в которых он участвовал, перечисляет города и деревни, которые они брали и отдавали, описывает ужас тех немецких солдат, которых он лично переколол и перерубил, «а тех, что перестрелял, сосчитать не возьмусь: чик – упал, чик – упал, чик – упал», – и по тому, как часто он повторял это «чик – упал», можно было подумать, что по меньшей мере он перестрелял немецкий батальон.

Доходит он, наконец, до позорного бегства того полка, в котором был он сам, и тут объявляется его смелость, быстрота, соображение, ловкость, находчивость…

– У самой реки прижали нас со всех сторон – и давай. Мост тут был, по нему и переходили мы на эту сторону – так теперь и думать было нечего про этот мост: по нему, словно горох, сыпались неприятельские снаряды. Видит наш командир, что дело плохо: «Спасайся, – говорит, – ребята, кто куда может». Ну мы и кинулись врассыпную. А куда бежать? Побежали бы все к мосту, а я думаю: «Нет, брат, тут мне не дорога», да и ударился по берегу.

– Так куда же ты – к неприятелю, значит?

– К самому ему и побежал – потому тут что же, самый пустяк был, вся сила-то позади была. Бегу, бегу это – и прямо на немца наскочил: раз ему штыком в живот – пропорол, насилу штык-то вытащил. Сбежал к реке, разделся. Ну, конечно, все бросил, все им тут оставил: и ранец, и штаны, и сапоги – все. Остался только в рубашке, да винтовка с собой – потому что же я за солдат, коли ворочусь без винтовки? А холодно. Ну, что же делать: солдат, такая уж солдатская доля – перекрестился, раз в воду и поплыл. Плыву.

– Так, а винтовка-то как же – одной рукой, значит, поплыл-то?

– Нет, обеими…

– Так как же ты?

– А я, брат, с берегу-то размахнулся да так изловчился, что она воткнулась на мели.

– А речонка-то маленькая?.. Как зовется?

– Нет, не маленькая: Неман.

– Так ты, брат, значит.

– Да, да: размахнусь – и кину ее. А потом заплыву, вытащу да опять брошу, она опять и воткнется. Опять доплыву.

– Так как же ты знал, куда надо было бросать-то?.. Ведь эта самая река, говорят, глубокая.

– Глубокая. Ну а все-таки и мели были – так вот я их и замечал.

– Да нет, брат, ты.

– Да я же говорю тебе. Не иначе, река на ту пору замелела.

– Нет, брат, уже это что же. Так-то мы и дома у себя воевали.

Слушатели расходятся.

Ужасы дисциплины

Дисциплина необходима. Но это утверждение слишком часто является только стеною, за которой истязают и насилуют солдата. Этой необходимостью отговариваются и оправдываются изверги, бессердечные тираны, сладострастники мученья. Они мешают жестокость с дисциплиной, камень принимают и выдают за хлеб, не понимают истинного смысла дисциплины. У нас уж как-то так случилось, что издевательство и дисциплина сделались синонимами. Свою безответственность в деле дисциплины принимают за право на издевательство и зверство и в широком размере на деле применяют это мнимое свое право. Дисциплина должна держаться не кулаком и плеткой, она – дело не подневольное, а добровольное, т. е. она должна родиться сама собой, из совокупности фактов, ее не нужно делать, склеивать из черепочков: саморожденная, она крепче сделанной. Дисциплина крепка уважением к авторитету начальника, верой в его силу, знание и уменье. Недостаток этих оснований истинной дисциплины бессильные и наглые пополняют грубостью и бессердечным издевательством. Солдат рассказывает:

– Мы стояли шеренгой, а он спрашивал. Хохол был, злой, горячий такой… «Махметов, что такое дисциплина?» А Махметов – татарин, он и по-русски-то ничего не понимает, какая тут ему дисциплина. Сначала надо было выучить говорить, а то где же ему ответить? «Ну что, не знаешь, мерзавец! Сеньков, покажи-ка ему дисциплину, дай в шею, да крепче!» Да как же я его ударю? Мы ведь товарищи были с Махметовым, спали рядом. Ну я размахнулся, шибко размахнулся, а ударил не крепко. А тот как вскочит: «Так ты, говорит, и бить-то не умеешь?» – да раз мне со всего размаху: «Вот как надо бить!» Ну что же, съел и пошел молча. «Куда? Дай ему, как я тебе дал!» Что ж тут будешь делать, стоит рядом, не ударь я – меня изобьет, так и пришлось Махметова ударить, больно ударил. А потом сошлись мы с ним, стыдно обоим, в глаза-то не смотрим.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.