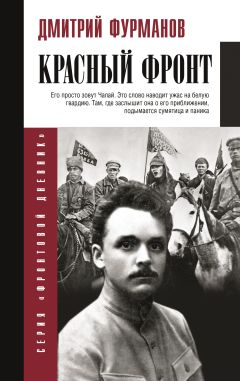

Текст книги "Красный фронт"

Автор книги: Дмитрий Фурманов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)

Тихим вечером

Поздно, тихо, темно. Сидим у своей палатки средь насаженных елок и молча смотрим в темное поле. Все полегли спать. Сидит только Кузьма, сидит Ная и я. Молчали втроем. Лягушки отважно и резко поют на болоте, там же где-то кричит певунья-птица, а издалека – видимо, из другой деревни – мягким эхом стелется хоровая песня. Не слышно голосов, нет слов – только мелодия льет-переливается в тишине.

– Вот поют, – мечтательно промолвил Кузьма. – Поют, а на деревне, где-нибудь в глуши, жена, поди, ворочается с боку на бок, вздыхает: «Где-то Миколаша мой? На окопе, поди, сидит, с немцем дерется?» Али мать, старушонка эдакая дряхлая, на коленях во тьме-то перед образами опустилась. Молится, и горячо молится. Не знает, что Миколаша вот на дереве и песню поет. И немца нет, и сам его не бьет, и тот его не трогает. А тишина-то какая! Чу! Теперь особо ясно слышно.

И вправду – словно к нам обернулась песня, сделалась вдруг четкой и ясной…

То мое сердечко стонет,

Как осенний лист дрожит.

Песня замерла, ее сменила другая: торопливая, злая, бездушная; вдруг затрещал пулемет, другой, третий. Пушки раскрыли голодные зевы и заухали, засверкали ракеты. Где-то далеко-далеко прорезал тьму прожектор; тихо прошелся по небу млечной полосой и так же тихо опустился во тьму.

– Атака.

– Да, знать, крадутся. Заприметили.

И когда замирал стон летящего снаряда, отдаваясь далеким разрывом, – схватывало сердце, щемило. Так ясно-ясно представляешь себе страшную картину: ухнул, лопнул – на все стороны попадали солдаты. Один хватается за грудь, другой за окровавленное лицо, третий щупает перебитую руку. Лежат без движения – и навзничь, и животами: этим вечный мир и покой, они не услышат нового разрыва. А эти вот окровавленные уже слышат новый, страшный свист. Он, это опять он. Вот-вот. И где-то вблизи снова ухнуло чудовище, окровянялись новые жертвы. Потом примолкло. Снова тишина. А песня из дальней деревни по-старому льется грустной мелодией – она не обрывалась, она так же будила тьму во время жестокой и близкой пальбы.

3 июня

Многострадальный путь

Это ведь ужасный, молчаливый и многострадальный путь – в тыловой лазарет. Так долго намается, так много увидит, так жестоко еще настрадается бедный солдат, пока попадет в это сказочно светлое, высокое и теплое здание с мягкой постелью, с белыми широкими простынями, с заботливой прислугой, с хорошей пищей…

Словом, велик еще и труден путь до тылового лазарета. И вся эта мучительная дорога, все мытарства, выгрузки и перегрузки, записи и расспросы – все это так измотает его, что в конце концов пройденный путь стоит за стеной страшным кошмаром, с утерянными гранями, без начал и без концов. И не только по неразвитости солдат не может передать только что минувшую, многострадальную полосу жизни, передать в порядке и последовательности, – нет, за личным страданием у него не хватало ни сил, ни времени наблюдать колорит и внешнюю, чужую жизнь. А страдание лежит на душе, словно черная лента-змея – однообразная, неизменно остро-холодная и безжалостная. О страдании много говорит только тот, кто мало страдал, кому чудится наслаждение в этой тупой кичливости своим горем, кому даны только пустые слова о страдании взамен настоящей чужой муки. Потому страдалец-солдат бессвязно, скачками припоминает отдельные, яркие эпизоды, противоречит и сбивается. Сомневаешься, думаешь, не лжет ли он. Но по части лжи у меня теперь определенное мнение для солдата: врать, подобно интеллигенту, захлебываясь в собственной лжи, собственную фантазию принимая за свершившийся факт, придумывая разом и канву, и узоры, – он не может. Так врет только интеллигент, в частности газетные соглядатаи. Солдат расцвечивает, раскрашивает, дополняет неяркую, на его взгляд, картину. Но он всегда идет по готовой, правильной, живой основе.

В основе у него факт, а узоры – узоры наносятся по объему личной фантазии. Поэтому чистых вралей среди солдат, кроме тыловых писарей, я себе не представляю.

Начинается рассказ. А как тут расскажешь о своем личном, никем, кроме тебя, не пережитом страдании? Да и кто его поймет, кому оно, в сущности, нужно?

Поймут слова, но главного, невысказанного не поймут. Потому гордый и умный солдат комкает бесконечно интересный рассказ в крошечную историйку. Поэтому вы всегда отходите с чувством неудовлетворенности от умного солдата и с чувством пресыщения и недоверия от легкомысленного болтуна, счастливого самолюбованием, каждый день рассказывающего новые страхи. Таких болтунов, конечно, сколько угодно, особенно из трусов, но это не настоящие солдаты – это временная, неудачная приправа к сильному, здоровому блюду. Расспрашивают солдата больше из любопытства, чем из сострадания, потому он в конце концов оскорбленно замолкает и сторонится назойливых посетителей или тешит их, коротко рассказывая одну и ту же, все одну и ту же историю. Но вдруг он почувствовал, что подошел к нему настоящий человек, подошел и молчит. Так он, пожалуй, молча и отойдет, если ты не заговоришь с ним. Но и солдат уже чувствует, что в этом молчании большое к нему уважение, большая чуткость и осторожность.

«Присядьте ко мне…» И только теперь, в первый раз за долгие месяцы, собирает солдат смутные остатки недавней жизни в одно, склеивает их кое-как в общую картину, передает молчаливому слушателю.

Ранили ночью. Но ведь трудно так вот уверенно сказать, что это была ночь. Времени мы не знали, а в мучении можно и солнце проглядеть. Были и звезды. По широкому лугу медленно плыли бледно-розовые полосы света. Откуда этот свет? А это прожектор забавляется. Ракеты застывали. Вот они, вражьи огни: лопнут и стоят, как факелы. А вот и наши – они золотом рассыпаются по лугу, да, это наши. И вот я уж теперь не помню: может быть, свет этот был от застывших ракет, а может, и солнце поднялось. Ночью лазили наши разведчики и перерезали неприятельскую проволоку. Да заметил вражий глаз, заставил пулеметами, встретил нас по-хорошему. Посмотришь – тут упал, посмотришь – здесь упал, а все бежишь. И куда бежишь и зачем кричишь – бог весть… Задеваешь упавших товарищей, спотыкаешься, но бежишь все дальше и дальше. Бегут и другие, тоже что-то кричат, но я их не вижу, и голоса их словно из-под земли доносятся. А пулеметы работают, словно лягушки ввечеру раскричались.

Дергает пушку, и кажется, что где-то вдалеке лает огромная цепная собака. Да. Ну а потом и я, видно, упал. Когда очнулся, тихо было. Кругом только стон и слышался – да тихий, жалобный такой. Это уже безнадежные остались. Кто мог – все поднялись, уползли, убежали к своим частям. Я не чувствовал никакой боли и не знал даже, куда ранен. Но была такая слабость, что ни крикнуть, ни самому тронуться. И не было мысли, что помру ли, дескать, и где нахожусь: у врага или перед своими. Ни о чем не думал тогда. И, надо быть, от слабости снова опустился. Только в каком-то забытьи, словно эдак во сне чувствую, что поволокли меня, откуда-то вытаскивали, куда-то уносили. И тут мне стало нестерпимо больно, только что больно, я все-таки не знал. И сказать не могу. А понесли. И так мне сделалось вдруг страшно, так страшно!!! Я подумал, видно, что в могилу несут. Только – как же это, я ведь живой. Ну вот и опять уж тут ничего не помню. А глаза я открыл уже после, от большого толчка. Еду в телеге; да нет, и не телега – это фургоном называют, в военном транспорте еду. Двое носилок снизу, двое сверху, и эти, что наверху, словно качели качаются, так что страшно под низом лежать. Внизу лежит кто-то и охает. Погляжу: Вальков лежит, наш взводный. Оба-то мы слабые, оба никуда не годимся, а все-таки начали шепотом разговаривать. Только трясет да стучит, и не все слышно. Ему руку оторвало да прободило грудь, а у меня вот голову. И теперь там еще осколочки остались, в голове-то. И рассказывает Вальков: прошибли наши, все пулеметы у него отобрали, только погибло народу много. И про которого я ни спрошу – али он убит, али тоже поранен, как и я. Про меня не надеялись – думали, что богу душу отдаю… Ан, выходился… Только сотрястись невозможно, даже шагом помалу следует ходить.

И вот уж мы тряслись-тряслись, уж мы мучились-мучились в этой повозке. Потом приехали. На пункт приехали. Тут сняли и положили на полу. Надо думать, что этот самый пункт был еще недалеко от позиции, потому артиллерию было слышно четко. Здесь мы находились недолго, надо быть, полторы суток. И завязывали, и перевязывали, и ковырялись тут у меня в голове. Все нащупывали что-то и делали совещание: здесь меня надрезать али дальше. Они тут говорят, а я ведь ни единого словечка не пропущу, все у меня в памяти, словно в книге, остается – потому хочется узнать: буду жить, али нет. Только запомнить трудно: все слова незнакомые. Ну, известно, подзовешь фельдшера и станешь его спрашивать об этих самых словах. А он смеется да поправляет. «И откуда, говорит, ты этакие вещи знаешь?..» А я разве скажу ему – откуда: услыхал, да и только. Короче говоря, я тут узнал, что голову мне резать не будут и осколки вынимать оттуда будут после. Не то чтобы легче стало, а не так страшно. Потом нас забрали; опять, значит, на носилки, опять повезли. Только уж тут были экипажи настоящие – говорят, что такие в одной Финляндии делаются. Тут было ехать поспокойнее. Да и солнышко, помню, глянуло. Отворотили мы застежку – поглядываем. И что-то не помню я таких мест: ни дороги такой не видал прежде, ни луга такого. А уж в этих местах все знал. Оказалось, что леса тут порубили, а по топи проложили бревенчатую дорогу. И не знаю, правда али нет, говорили: каждая верста такой дороги из готового лесу обошлась анжинеру около 50 тысяч рублей. Э-э-эх. дорогая вышла эта дорога!.. По ней-то мы теперь вот и ехали. Тихо, не торопясь, ехали, а спереди кто-то все еще наддавал: «Тише, тише, говорю. Осторожней, канавы!» Дай ему бог доброе здоровье – этому вожатому. Опять к лазарету подъехали, опять нас тут высадили; занесли в палатку – высокая, белая, словно молоком ее облили… Ну, думаю, здесь-то вот мою головушку и замучают.

Только и тут не тронули. Заночевали, значит, мы эту ночь, повязали, закрутили мне голову и прямо на носилках перенесли в вагон – это санитарный поезд пришел. Так уж думаю – всему теперь конец: довезут, положат, и выздоравливай с богом! Ан нет. Долго еще возили меня по разным городам; и в лазаретах лежал, и на пунктах переносили в больницу, и голову порезать все не решались. Так вот и рассудите сами: давно ли я здесь – совсем недавно. Уж осень, а я ведь от самого мая из одного города в другой катался. Тут десять раз помереть было можно, только уж сестрицам дай бог женихов хороших: ласковые они. Когда уж очень-то тяжело случится – наклонится она к голове, да и молчит. А ведь белая, хорошая такая. Дескать, ангел наклонился, да и только. И сразу полегчает. И не скажет она ничего, только поглядит ласково, а полегчает. Дурное говорят – только что же это. Я уж не знаю.

Спервоначалу я сам дурное говорил больно про них охотно, да легко говорить: никто тебя не удержит, никто не запретит, а весело. Только – кто же не грешен из нас? Как только я это подумал – так и смеяться перестал. Ласковые они. А другой грешен, да и ласки-то нет – тут уж совсем беда. Вот он путь-то какой долгий. А еще сколько не помню. Да и господь с ним, может, к лучшему.

4 июня

Серые герои

Звезд, горящих жарко, на небе немного. За войну Георгии как саранча летели на солдатскую грудь. Про офицерские награды говорить не приходится: там случайно, что ли, не знаю, но только выходит всегда так, что толкущиеся в штабе напомаженные пустократы завешаны отличиями, а смешанного с землей пехотного офицера с трудом отличаешь от солдата – так все на нем буднично, однообразно и неприглядно. Здесь, в офицерах, градация резкая, жестокая, оскорбительная; здесь в большинстве офицерский отличительный знак является не звездой на груди, а клеймом, укором, обнажающим признаком.

Не всегда, конечно, таких – мало ли страдальцев‐офицеров не награждено еще и вполовину? Да, такая здесь градация резкая, кастовая градация, основанная на связях и способности к вымогательству, а в солдатском мире градация право и неправонагражденных основана на близорукости непосредственного начальства и опять-таки на известной юркости и назойливости характера. Много сереньких, невидных, молчаливых, которые и не думают о Георгиях, покорно уступая первенство смелым и ловким. Но смелые часто бывают вместе и пройдохами, а молчаливые, серенькие – эти честны до конца и в своем терпении подымаются до величия. Главная их заслуга в том, что они вполне искренне не замечают своего героизма – настоящего и цельного героизма, не опозоренного хвастовством и жаждой славы. Они говорят о пережитой полосе ужасов и страданья единственно с благодарностью богу за то, что остались в живых. Дело объясняется просто: чудом. «Сподобил бог сделать такое чудо, что спас меня – вот и все». Вот наш Зуев. У него в Тверской губернии худая, рябоватая жена с тремя ребятишками. Вслух он о них никогда не вспоминает, но на вопросы отвечает охотно. И вот он – такой маленький и неприметный – рассказывает об Августовских лесах, перебирает много славных исторических боев, в которых он был участником и о величии которых не помышляет. А ведь он, другой, третий – и тысячи таких сереньких – на своих плечах выдержали жестокий натиск. Где-то они целым полком зарвались в засаду: там немец, тут немец, и бежать некуда… «Спасайся кто куда знает!» – крикнул нам командир и побежал через поляну. А по поляне немец открыл такой огонь, что нас к перелеску изо всей роты добежало 18 человек… Вот вы и представьте себе картину: бежит он по поляне, а кругом все валятся, падают, стонут. Бежит и думает: убьют али нет? Вот он свистит. Ну, ну. Дыханье сперло. Сейчас лопнет – неужели здесь вот лопнет? А ноги путаются в снегу, горят, подгибаются. Вот он чернеет – скорее бы туда, за деревья – там не видно. И он бежит скорее, а рядом снова и снова лопаются снаряды, остаются на снежном поле новые товарищи, кровяные тропинки запоясали белую простыню луга. А в воздухе, словно жаворонки, заливаются, звенят быстроногие пули. Про них уж не думаешь, их не боишься. И где же тут бояться пули, когда кругом снаряды валятся как горох. Немец снарядов не пожалеет – ему бы только перебить побольше. Вот нас и били – без жалости били до самого лесу, а потом и по лесу догоняли, только уж там поспокойнее было бежать. Так вот представьте вы себе этого серенького, маленького человечка без трех передних зубов и без левого безымянного: бежит, и ждет его смерть, каждое мгновенье ждет, потому что она носится кругом и касается его холодным, острым лезвием. Тут геройства большого нет, но страдания – некрасовская реченька. Наш брат, пережив подобный ужас, носился бы целую жизнь со своим мученическим ореолом, разукрашивая его во все цвета, набиваясь ко всякому с рассказами и дополнениями, публикуя во всех газетах свое великое прошлое, – словом, смаковал бы самоуслаждение всевозможными способами, извлек бы возможную и невозможную выгоду из этого прошлого и считал бы себя венценосным героем. А он, Зуев, – посмотрите: об этом прошлом он рассказывает тем же языком, что и про деревню, про жену и ребятишек. У него нет ни восклицаний, ни знаков изумления или восторга, ни страшного выражения лица, ни трепета в голосе. Но за этим простым, безыскусственным рассказом почему-то особенно ярко представляется пережитый кошмар. Почему-то особенно живо стоит перед глазами широкая, белая поляна, а по ней кровь, кровь и кровь.

Там, где упали безнадежные, – черное пятно, а по пути убегающего – словно пунктиром – кровяной струею начерталась своеобразная дорожка… И скрестились, перепутались эти дорожки. Но все к лесу: там убежище, там надежда на спасение. Рассказывая, Зуев мыл чайную посуду, а потом заправлял лампу – словом, рассказ свой он не облекал в формы, не декорировал, не пытался чем-либо усилить производимое впечатление. Да у него вообще мысли не было о впечатлении – рассказывал, как бог на душу положил, не мудрствуя лукаво.

А им-то каково!

Уж такая ли тяжелая погода застоялась, уж так ли на сердце скользко сделалось, что в тепле да в добре – и там тошно станет, а в недостаточной жизни чего же и ожидать?..

Сидим мы в халупе. Двое от безделья в шашки пробавляются, а я – я тоже больше от безделья – так подробно распространяюсь по разным вопросам. Короче говоря, в такую вот нудную, дождливую, холодную погоду хочу я вспомнить, представить себе: «а им-то каково?» Мы в тепле, да жалуемся, что «во всем теле словно лужа, а по суставам вода застоялась – слышно даже, как булькает». Нам тошно, а там ведь не все окопы блиндированные. Еще слава богу, коли сверху бревнами заложено да дерном укрыто – а то, может быть, и не все лужи собираются, а ведь сколько их – переложенных только по вертикали, безо всяких блиндажей, безо всяких заслонов – или даже и по вертикали-то не переложенных – просто вырытых канав, открытых всем ветрам и бурям, куда и с тыла, и с фронта собираются невзгоды и враги. Тут уже стоят, говоря безо всяких фигур, по колени в воде. По колени в воде, винтовка наготове, а сердце колотится, не умолкает: что, это вот – за мной летит, али нет?.. Ветер словно ножом режет и тех вот, стоящих в воде, ласкает, как мачеха. Недаром же мы перевозили всего 10–15 % раненых.

Остальные – простуженные. У кого «грудь отнялась и никакого дыха не дает», кому ноги «переступать мешают и очинно болеют» – словом, самые разнохарактерные и в то же время самые обыденные простудные заболевания. А много ли им и нужно: пахнет холодом – и увози скорее в больницу. Теперь ведь осталось забрать только нищих, калек да богадельни очистить. Всякие препоны к набору отменены, осмотр стал только формальностью: смотрят, не смотрят – все равно забреют. В солнечные дни как-то еще не думаешь об этом, а в такую вот непогодь вся душа изболит… Стоят, ждут смерть со всех концов – и никакого исхода.

Когда я об этом сказал нашему солдату, он почти обиделся. «Мы что же, нам покойно, а им-то каково, ваше благородие?» И он указал в сторону окопов.

Работа транспорта

Как только приехали в дивизию, начали работу. А работа наша такова: из перевязочного пункта дивизии, в Козянах, забираем больных и раненых и везем их или во 2‐й лазарет дивизии, в Семеновичи (12 верст), или в 1‐й, в Полово (18 верст). В Полово приходит в четные дни санитарный поезд и по узкоколейке перевозит солдат до Сеславина. Поезд небольшой, вмещает 120–150 человек. Из перевязочного козянского пункта обыкновенно дают человек 25. Кажется, до сих пор не было еще случая, чтобы зараз перевезти больше 30. Сажаем обыкновенно до трех человек в двуколку, и потому в деле – двуколок 7–10. Они чередуются, чередуются и лошади. По сухой дороге сажаем и по 4, но так как сухой погодой небо не балует, то и приходится держаться раз установившейся нормы. По тяжелой дороге возить до Полова было изнурительно, и потому в Семеновичах устроили маленькую базу, отрядив туда 10 двуколок под начальством очередного брата милосердия. В нечетные числа 2‐й лазарет привезенных принимает полностью, и потому десяток эти дни совершенно не работает. «Зато в четные дни ездит 2 раза: в 6 часов утра забирает из 2‐го лазарета человек 20–25 и везет их прямо к санитарному поезду (и вечером – принимает больных своего же прибывающего транспорта и везет их в половский 1‐й лазарет. Работа началась 24 мая, и теперь почти уже за месяц перевезено до 1000 человек. Таким образом в 4 месяца перевезем целый полк, а за год, если работа усилится, – и всю дивизию переправим. Работа по существу своему неинтересная. Солдата не только не знаешь, но и не видишь: в 10 минут усадишь, расположишь всех по местам – трогай! А во время пути уже нет никакого соприкосновения. Сопровождаешь транспорт верхом, солдаты спрятаны в двуколках. Правда, большинство двуколки раскрывает и глядит не наглядится на свет божий, но вступать в разговоры кажется тут чем-то неестественным, словно приехал вот новичок и ловит каждое повое слово. Спрашивать не о чем, да и некогда. Вот уж показались крыши, а вот и лазарет. Раскроют двуколки, выйдут ребята – только я их я видел. Случается, конечно, разговоришься – только все это давно уж я знаю, все это тысячу раз слышал и прежде. Становится скучно. Только и разнообразия, что поможешь где-нибудь вытащить из грязи потонувшую двуколку или окрестишь по-русски зазевавшегося ездового. От деревни к деревне, от моста к мосточку, от поляны к этому вот грязному, вонючему лесу – и так без конца изо дня в день. Эх, скучно!.. А все ждем чего-то страшного и торжественного, ждем большой работы. В дивизии через каждые 2–3 дня все так же, как и прежде, шепотом передают о нашем грозном наступлении, которое начнется «послезавтра»… Этому «послезавтра» уже месячная давность.

И путь удивительно скучен. Скучен не потому, что нет в нем отрадных картин, не на чем взор остановить, нечем залюбоваться: так же зелены луга, так же переливаются цветы, так же темнеют леса вдалеке. Но попробуйте-ка вы поездить изо дня в день по самым прекрасным местам – как скоро надоедят они вам, как утомят, какими покажутся скучными! Тут все уж слишком знакомо и пересмотрено: каждый пенек, каждый лужок, каждая маленькая канавешка. И какая же все-таки скучная эта война: скучно было на Кавказе, скучно за Сарнами, скучно и здесь, рядом со знаменитыми историческими озерами, где недавно кипели бои. Но что же тогда будет после войны – неужели еще горшая скука? Хочется верить, что начнется тогда неведомая, непредставляемая, но столь желанная созидательная работа.

22 июня

В поисках хлеба

Поздним вечером сидел я в крошечном своем саду. Лучше моего сада нет другого на деревне: кудрявый, зеленый, травяной; в нем сирень, вишня и сливы, и трава такая, что спичку жалко бросить на нее, сомнешь – такая она высокая и нежная. Я свой садик люблю и часто коротаю в нем по вечерам свое одиночество. Тихо. Только от Постав доносится несмолкаемый гул: там уж второй день идет жаркое дело, но вестей пока нет. К гулу привыкли, он не нарушает тишины. Покуриваю. Наслаждаюсь. Прошел мимо солдат: через плечо свернутая шинель, под мышкой несет ружье, идет во всеоружии. Куда он спешит так поздно? Хотел окликнуть – я люблю по ночам окликать спешащих солдат: у них всегда чего-нибудь не хватает, всегда что-нибудь они ищут. Но промолчал. Очень уж он торопился, не оторвать бы от дела. Вижу: подошел он к соседней избе, стучится:

– Ну-ка отоприте! – Избу занимает еврейская семья, держит лавочку. – Да отопри, тогда и скажу, – отвечает солдат кому-то вопрошающему из-за окна. – Ну я солдат, – отвечает он дальше. – Да отопри, хлеба мне нужно… Ну так что, ночное дело? Подымись, дашь хлеба, заплачу – и дело кончено, спи с богом. Так я знаю, что есть, – отвечает он на отказ. – В той пекарне вон нет, а послали сюда, здесь, говорят, что есть. – Снова отказ. – Не поверю, – возвышает голос солдат, – а я знаю, что есть, отопри, тогда поверю.

Просьба настойчивая, но неудачливая.

Забранился и повернул солдатик несолоно хлебавши.

– Служивый, – кричу ему.

– А, я, ваше благородие.

Удивился я: почему он сразу меня называет вашим благородием? Ведь тьма, в саду меня не видно, да если и видит теперь, то я в белой рубашке без кителя. По голосу, что ли? Может быть, уж и я нажил за войну эти таинственные нотки, по которым солдат сразу узнает «благородие»?

– Иди, я тебе хлеба дам, у меня есть.

Подходит к саду. Молчит.

– Да входи. Ну иди за мной. Вот сюда. Трех-то фунтов у меня, брат, нет, а вот, что есть – бери; – и подаю ему краюху белого хлеба фунта в 1–1 1/2. – Хочешь чаю стакан? – говорю, приподнимая чайник.

– Покорно благодарю, ваше благородие, у нас это все имеется: и сахар и чай. Мы на деревне, там и кипятим, да хлеба вот нет.

– А, ну вот теперь и хорошо.

– Так точно, покорнейше благодарю.

– На здоровье, брат.

Зашагал. А мне вдруг стало так радостно, так легко и весело, что не знаю, как и сказать это словами. По ночам приходится часто давать солдатам то спички, то папиросы, то дорогу указывать, но никогда еще у меня не было такой радости, как теперь. Верно потому, что тут хлеб, что-то слишком и простое, и необходимое, и вместе символическое – для меня, конечно. А главное, верно, потому, что краюха эта у меня единственная и последняя, а завтра рано утром надо выезжать. Надо выезжать, а есть мне будет нечего.

10 августа

На злобу дня

Впервые встретил я этого казака во ржи, между скирдами снятого хлеба, в ненастный, тяжелый вечер. На душе как на воле: туманно, пусто и тихо. Без шапки, без цели бреду из болота и не вижу, что стоит передо мной человек, а смотрит в упор: что, дескать, батюшка, лягушек беспокоишь, али дороги тебе нет? Очнулся, огляделся – выхода нет: ржавый ковыль предательски укрыл трясину и манит ступить. А я уж знаю, и меня он не обманет. Обошел кругом и очутился в тылу золотых снопов. Тут я и встретил казака – без шапки, руки в карман, в зубах папироска. На плечах капитанские погоны, а по бедрам зловещие красные лампасы. Стоит и смотрит. Но так было пусто у меня на душе, так не хотелось мне слышать человеческую речь, что, не сказав ни слова, повернул в сторону и ушел за снопы. Запомнил я только его умные, проницательные глаза, седо-ржавые огромные усы да зловещую складку между темных повисших бровей. Наш транспорт стоял в маленьком имении, затонувшем в зелени и цветах. Имя ему Бирзнэк. Тут была и живая беседка, так напоминавшая мне тургеневские гнезда, были улья, цветы, яблони и распростертые, темные клены. А в комнате – мягкий диван и домашняя библиотека. Правда, кроме Салтыкова-Щедрина да русско-немецкого словаря там ничего не было путного, но видеть шкаф с книгами все-таки было отрадно. Маленькая, цветущая, уютная дача. Здесь сидим мы без дела и ждем приказаний со дня на день. А работы все нет. Кругом тихо. Только в ясную погоду – зашумит, налетит аэроплан, белый, как ангел, и хитрый, как дьявол, и начнет бросать где-то за лесом бомбы. Проснутся, забухают пушки, изуродуют голубую лазурь – и снова тихо. Рядом, на пригорке, в богатом имении поселилась казачья сотня. Седоусый капитан и был командиром этой сотни.

При имении – заброшенный прекрасный сад. Словно стрелы изрезали его сумрачные липовые аллеи; склонившись, перепутались, нависли над влажной, холодной тропой. Там всегда как-то холодно, в полутемных аллеях липового сада: распластались короной широкие листья и не дают солнцу поцеловаться с землей. Такой же сумрачный, такой же холодный замкнулся в аллеях затененный пруд. Качается на нем одинокая, старая лодка, ржавой цепью привязанная к столбу, кочует от берега к берегу бревенчатый плот, и на нем, словно распятая, примокла солдатская рубаха. Тихо. Только шепчутся липы да что-то звенит у меня на душе от этой странной, тоскливой тишины. Этот широковетвистый, прекрасный сад не любят птицы: в нем холодно и страшно, словно в мрачном глубоком подвале. Но я любил приходить сюда. У самого берега, прислонившись к столетней липе, так хорошо помолчать одному. А иной раз рассядешься на полусгнивший руль окованной лодки и, качаясь, сидишь так целый час, бог знает о чем и думая, и мечтая. Теперь я не хожу к пруду: там нет тишины, казаки нарушили молчание прекрасного, мрачного сада.

Слышно, как бранятся они и поют, как работают кузнецы, как заржет порою недовольный конь и, словно на призыв, ему отзовется другой; слышно, как всюду пробилась и заговорила властная жизнь, убившая столь же властное и столь же прекрасное молчание.

Жили мы с казаками почти рядом: капитану было скучно; нам тоже невесело жилось. А друг друга не знали. У позиций часто так бывает: живут люди совсем близко, порознь скучают и все-таки не сходятся. Просто охоты нет: все равно, дескать, сегодня здесь, а завтра бог знает где, так стоит ли и сближаться? Другое дело, конечно, если где заведется женщина, примерно, сестрица… Только, слава богу, у нас не имеется этой радости, живем холостой, тесной компанией. Как-то вечером, вдвоем зашли мы к казакам и утащили капитана к себе. Он был чрезвычайно разговорчив и так искусно привертывал одну мысль к другой, что и видишь, как будто уж не о том человек говорит, а не поймешь, никак не припомнишь, где это он сумел так ловко перескочить. Говорит он часто, торопливо и связно. Да и нельзя сказать, что капитан только «говорит», – нет, он живет словом, он весь и дергается, и движется всеми возможными конечностями. Он бьет себя по коленкам, стучит по столу, перебирает все гимнастические движения, чтобы рельефнее показать, как один рубил, а другой убегал, как один замер от страха, а другой нечестиво упивался этим страхом, как сила, храбрость и ум всегда побеждали что-то другое, на них непохожее.

– Я скажу вам одно, – говорил капитан, – что бранят казаков лишь те, которым стыдно перед ними за свое малодушие. А другие – эти только повторяют чужие слова, так что про них и говорить не приходится… Я не защитить хочу казака – это было бы ему оскорблением, потому что не нуждается он в защите, я другое. Вам сейчас будет видно.

Что такое казак? До войны? А он прежде всего земледелец. И все-то у него свое: и земля, и хозяйство, скотина, сады, огороды, хата. Казаки живут богато. И такой зависимости, какую терпит русский мужичок-крестьянин, он никогда не знал. Его не гнут в три погибели, а потому и мести, кровожадности этой у него никогда не может быть. А ведь я сам слышал, что казаки, дескать, маленьким ребяткам в Галиции головы расколачивали об стену. Ну да разве это мыслимое дело, господа? Казак – и вдруг будет убивать ребеночка?.. У-у-у, – зло прогудел капитан. – Тому, кто говорит такие дела, голову надо бы расколотить. Да казак так любит дите, что дай бог матери бы так любить его. А ведь говорят – и есть, что верят тому. Ведь в пехоту кто попал? Там и крестьянин от земли, и рабочий, и контора чахлая, и продавец какой-нибудь – все рабы, все ведь рабы. Целую жизнь несут они свое ярмо и при случае ой как рады сорвать на ком-нибудь свое многолетнее горе и злобу. Потому и офицеров бьют – свои же, в спину – кто этого не знает? А разве с казаками может быть что подобное? Они – свободные люди, гнета они не знают, и мстить им некому. Потому и в плен они никогда не сдаются, чувство гражданственности имеют, гордость имеют – свою, казацкую. А пехота ведь батальонами, полками в руки идет; у ней только и помыслу, чтобы мир, поскорее; за что, за кого и для чего воюет – она ведь того не знает. «Мы побьем – ничего не возьмем, и нас побьют – ничего не возьмут», – вот как она думает: дескать, и победим – лучше не будет, и нас поколотят – от врага хуже не будет. Кругом, мол, плохо, так за что же жизнь свою губить? А вот сибиряка возьмите – тут уж другая материя. Он живет далеко и гнету этого тоже не знает – потому и держится героем всю войну. Это солдат. С таким и казаку любо брататься. В Сибири как на Дону: тихо да грозно, а в грозе – и сила настоящая…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.