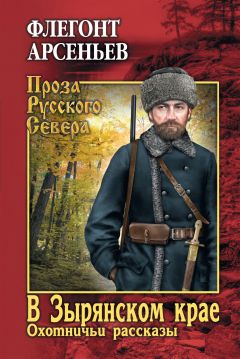

Читать книгу "В Зырянском крае. Охотничьи рассказы"

Автор книги: Флегонт Арсеньев

Жанр: Русская классика, Классика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Ей, шабаш! На привал, Алексей; сматывай бечевку да иди выносить из лодки клажу! – скомандовал Абрам, выбирая дорожку.

Местечко, где мы остановились на отдых, выдалось очень уютное, на лугу, под тенью густого черемушника. Сейчас же развели огонь и принялись за приготовление в нашем походном котелке ухи из щуки, от которой для этой цели отрезан был изрядный кусок.

* * *

Часа через два, заправившись изрядно ухою, мы двинулись вверх по Лём-ю уже на веслах. Тягою подниматься было невозможно: довольно высокие кусты по окраине берега препятствовали идти с бечевкой. Сначала лодка шла довольно ходко, наконец стали встречаться переборы, т. е. мелкие места, по которым течение валит с усиленною быстротою, перебираясь по песчаному дну, усеянному булыжником. Глубина на переборах понижалась до двух вершков, и вода игривыми струйками с шумом разбегалась здесь по чисто вымытым и вылощенным разноцветным камушкам. Лодку приводилось перетаскивать сажен по десяти и более, но это служило только некоторой остановкой, затруднения же большого не представляло, так как челнок наш был не тяжел и мы передергивали его втроем через переборы без особенных усилий. За переборами шли глубокие омутистые плеса – иногда версты на две и на три, но чем выше мы поднимались к верху, тем быстрее становилось течение и чаще начали встречаться переборы.

Между тем берега и окрестности у Лём-ю принимали иной вид: наволоки с мелкими кустами ракитника стали сменяться уремою, а густой лес все ближе и ближе подступал к реке, берега которой становились все выше, все отвеснее. Ландшафт становился темнее. Сначала небольшой ельник и пихта, а потом и совсем глухой сосновый бор надвинулся к самой окраине берега. Деревья громадной величины широко раскидали свои ветви, склонили с берегов свои густые вершины над рекою и переплелись сучьями, так что местами мы ехали под непроницаемым зеленым сводом.

В глубоких плесах и омутах берега спускались в воду обрывами, под которыми течением воды, вероятно, в весеннее полноводие или в осенние паводки, выбило такие глубокие пазухи, что в них легко могла установиться маленькая лодочка. Древесные корни толстыми жгутами свешивались к воде над такими пазухами.

– Вот где приволье выдре-то! Я, чай, много ее тут водится, Алексей? – заговорил Абрам.

– В Лём-ю выдры ужас много, особенно вверху, да ловить ее здесь неспособно: вишь, какие вымоины под берегами: чуть где на переборе захватить бы, сейчас она под берег, а там в воду занырнет, да опять под берег в пазуху, так и уйдет, не соследишь…

– Добывают же ее здесь как-нибудь? – спросил я.

– А зимой капканами. Через мысы с омута на омут она тропы делает; вот на этих тропах капканы и ставят – попадает.

– Что она и рыбы доведет, проклятая. Норка – и та рыбы много доводит, а эта – вдесятеро больше, – заметил Абрам.

– А я, Абраха, видывал, как она рыбу промышляет: вот теперь, видишь ли, сук у дерева свесился под омутом. Вот она по этакому суку и растянется, притаится так, стерва, точно прирастет к суку-то, голову свесит, избоченит ее этак на сторону и смотрит в воду, все смотрит. Как завидит большую рыбину, бултых прямо в омут: так и вцепится в рыбину-то и волочет ее на берег, сожрет, опять ползет на сук сторожить.

– Где это довелось тебе выглядеть? – спросил Абрам.

– А на Лём-ю же высмотрел. Тоже харьюзов ездил сюда удить, года с три тому. Да и как мне в тот раз запало: двух выдр видел, да медведь на меня налез чуть не на самого.

– Ну, брат, это штука! Как же это было?

– А вот как было: приехал, видишь ли, я на место – отсюда верст двадцать по Лём-ю выше будет: там харьюз держится крупнее; вот приехал и ужу день, другой ужу, – много наловил рыбы, насолил. Еще хотелось день перебыть, кадочка не полна была, думаю – довершу и домой отправлюсь. Сижу, знаешь, в самый полдень в лодке да рыбу потрошу, присаливаю. В полдень харьюз не берет. Лодчонка у меня была в куст поставлена – половина на берег вытащена, половина на воде. Я в носу сидел на лавочке. А куст, в кой лодчонка-то сунута, был густой-прегустой черемушник, таким шатром надо мной свесился. Направо от меня саженях в пяти перебор, к нему выдался отлогий берег и песок по берегу. Вот сижу я, чищу рыбу. Тишь такая в лесу стояла, жара. И чуть мне, как будто что-то треснуло. Я давай прислушиваться. Опять, слышу, хрустит, идет что-то к реке прямо на меня. Пало мне на думу – олень на водопой… Слушаю: близко что-то подходит, шаборстит на берегу-то, крошечку этак от меня поправее. Я взглянул сквозь кусты: черное что-то, большое двигается по песку на перебор… вот совсем выдвинулось. Господи! Медведь! Да какой медведище-то ужастенной! Подошел к воде, пить начал, а близехонько, сажен шесть от меня. Так мороз по коже меня и подрал. Чувствую – картузишко на голове поднимается: волос, значит, дыбом… Что тут поделаешь? Никакого орудия, один ножишко в руках дрянненький, совсем пропащее дело, заломает. А не видит меня, пьет не отрываясь. Поднял я легохонько весло да как тресну им по лодке, да как крикну что есть силы!

Он как рявкнет – да через перебор во все лопатки, да на берег прямо, а берег-то выдался крутой: вцепился в урез передними лапами, оборвался, вниз покатился – еще пуще заревел, опять потаращился на берег, влез и пошел ломить по лесу, сам и ревет и фырчет, и ревет и фырчет! Вот же ведь скотина какая: силен, братец, а переполоху боится пуще зайца….

– Я думаю, ты животики надорвал, как он с берегу-то, окаянная сила, кубарек покатился, – заметил Абрам.

– Нет уж, Абрам Абросимович, не до смеху было: минутой забрал весь свой хлам в лодчонку, да поскорей домой: ужасть как напугался! Еще пришло мне в голову переполошить-то его, а то осмотрел бы меня, задрал!

– Не задрал бы; медведь, говорят, сам никогда не нападает на человека, – возразил я.

– Ну это как когда. Иное и нападает: вишь, нрав-то у него необразованный: как начнет против шерсти пудрить, так небо с овчинку покажется, – сказал Абрам. – А переполох для него хуже всего на свете, с переполоху он совсем иной раз доводится, кровью изойдет. Случилась как-то раз на Яне, в Моложском уезде, такая штука: повадился медведь в летнюю пору в овес. В лесу, на ниве был посеян. Ходит, животина, сосет себе овес: вымял его так, что и на серп не захватишь. Вот два мужичонка и подсмотрели. Охотники тоже были нераженькие: белку да рябка промышляли. Сторона там лесная, дичь водится, и ружьишка есть у многих. Высмотрели это они медведя да и построили на высокой ели лабазы, как раз над самой медвежьей тропой; вишь, все по одному месту выходил из лесу на ниву-то. Жеребьев налили, зарядили ими свои мешалки и залезли на лабазы еще до закат солнца. Сидят. Пока светло было – дело у них шло как следует, дожидались смирнехонько, а как солнце спустилось за лес да начало темнеть, так и обуял их такой страх – несосветимой, что и домой бы с лабазов-то стреконуть радехоньки, да опять спуститься боятся: пожалуй, чего доброго, прямо к медведю в лапы попадешь. Вот слышат, идет, вот близко подходит: вконец струсили охотники, ужас их пронял до самого нутра, и лихорадка забила: забыли, зачем и пришли, и до ружьишек своих не дотронутся. И стали они друг к другу жаться да жаться: чтоб медведь, вишь, не оглядел их на лабазах-то. Вдруг – трах! – обломились лабазы: один охотник ухватился за ветви, а другой тычьмя головой полетел вниз и прямо угодил на медведя, а он, как давя ты рассказывал, тоже как рявкнет, перепужался пуще охотника и пошел свистать в лес что есть поры-мочи, только пятки сверкают. А из него так и хлещет кровище, так и хлещет. С версту отбежал какую-нибудь – издох ведь. На другой день нашли его мужики – всей деревней ходили. Вот оно переполох-то для него что значит. Ну, да и охотнику не поздоровилось: как слетел этак головой-то вниз, так замертво тут и остался – расшибся ли он очень, или тоже с перепугу, только с мужиком насилу отводились: недели три при смерти вылежал.

– И ты бы, Алексей, последил бы своего медведя-то, может – тоже издох с переполоху, – сказал я.

– Куда там… Сам обробел до того, что не чувствовал, как выкатился с Лём-ю. Страсти!

– Как бы и нам не потолкнуться на экое чудышко, да вот он – медведь-то, смотри-ко, какой черт лежит на самой дороге, – сказал Абрам.

Поперек речки лежал громадный пень, а несколько выше его множество сухоподстойных древесных стволов, свалившихся с берега. Начались речные заломы. Небольшие лесные речки на нашем севере переполнены такими заломами, сильно препятствующими свободному плаванию по ним даже в самых легких лодочках. В тех местах, где крутые, отвесные берега речки близко подходят к руслу, течением в весеннее время, когда вода высоко поднимается в речках от таяния снегов, подмоет окраину берега, и она рухнет в воду вместе с растущим на ней лесом. Затем землю около древесных стволов быстриною прополощет, и в речке образуется залом, вроде беспорядочно набросанной груды бревен, хворосту и пней, удерживаемых корнями и сучьями в висячем положении над водою. Местами такие заломы тянутся по речке сажен на пятьдесят и более. Они увеличиваются еще наносом разного сушнику и хламу, наплывающего сверху иногда в таком громадном количестве, что не бывает видно текущей под ним воды.

– Как же мы проедем, Алексей? – спросил я.

– А лодку тащить надо. В Лём-ю заломов немного, не то что в Чевью: там поднялся верст на десять и езды нет, а здесь этот залом перетащим – опять хорошее плесо пойдет версты на три. Давай, выходи из лодки, тащи!

Залом был не более десяти сажен. Мы подняли на него нашу лодочку, легонько передернули ее по нем, как по мосту, и поплыли далее. Берега у Лём-ю не удерживались постоянно в одном характере. Вид их беспрестанно менялся: то речная выемка делалась шире, открытее, лес и угоры уходили далее; то береговые окраины прорывались долиною, среди которой рисовалось озеро с тихими, покойными водами, обросшими около берегов осокою и лозняком; то зеленый лужок отлого подбегал к самой речке и очерчивал ее такою чистенькою, ласкающею взор рамочкою, что глаз не хотелось отвести; то снова подступали высокие угоры, сдавливали реку в тесные, обрывистые берега, с которых лес непроницаемым шатром висел над нашими головами. Такие контрасты в этой дикой, безлюдной местности имели особенную прелесть, исполненную какой-то очаровательной таинственности!

Вечерело. Мы миновали уже несколько перекатов и заломов и приближались к цели нашего путешествия, забравшись в плеса, где уже водился крупный харьюз. Пора бы и на привал. Мы выбирали местечко, пригодное для ночевки, но такового местечка пока не попадалось: мы ехали теперь по Лём-ю между скалистыми берегами, которые круто, стеною поднимались от самой воды. Приютиться было негде, негде было поставить лодку, разбить палатку, развести огонь. Между тем сумерки густым мраком ложились на землю, темнота увеличивалась быстро. Занятые нашим плаванием, мы и не заметили, как со всех сторон поналезли откуда-то серые, густые облака, над нами вдруг, совсем неожиданно, очутилась туча мрачная, суровая. Тишина была невозмутимая. Громадные сосны рисовались на береговом урезе какими-то грозными великанами. Ни одна ветка их не шевелилась. Не было слышно никаких звуков: все как будто притаилось, присмирело перед чем-то. Воздух был тяжел и удушлив, в нем чувствовалась гроза.

Вот вдали послышался громовой удар, и не умолкая он становился все ближе и ближе, волнуясь и переливаясь все сильнее и сильнее.

Я не боюсь грозы, но не люблю ее. Она наводит на душу какое-то тревожно-тоскливое чувство. Перед этими бунтующими стихиями природы сознаешь все свое ничтожество и бессилие, всю невозможность и неуменье отвратить их, и невольно смущаешься духом.

Молнии пока не было, громовые удары повторялись. Но вот блестящей змейкой сверкнула над нами беловатая полоска, обдав нас ярким фосфорическим блеском; громовой удар в ту же секунду верескнул над нашими головами и зарокотал по лесу.

– Свят, свят, свят Господь Саваоф! – произнес Абрам, снимая с себя шапку и благоговейно осеняясь крестом.

– Гроза, Абрам Абросимович, страшно! – произнес как-то вполголоса и глухо Алексей.

– Вот что, дурак, сказал – страшно! От Божья милосердья никуда не уйдешь, а ты крестись да знай твори молитву: вот и все, пугаться тут нечего. Вот пристать бы надо; давай подадимся еще немного, вишь лужок впереди, давай туда!

Берега Лём-ю раздались в обе стороны, образовав широкий омут сажен пятнадцать в диаметре и круглый как чаша. Правый берег омута был песчаный, левый состоял из зеленого, чистенького лужка, отлого сбегавшего к самой воде. Далее, за этим зеленым лужком, с какою-то необыкновенною отвагою круто и смело поднимался угор, и на высоте его угрюмо стоял сосновый лес, покрывая черною тенью и луг, и воду омута.

Место было для нашей временной оседлости превосходное, лучшего желать нельзя. Мы привалили к лужку и торопливо начали выносить нашу кладь из лодки. Все наши припасы, ружья, удочки, котелок и проч. уложили в кучу и в предосторожность от дождя покрыли кожей. Лодку выдернули на берег и перевернули ее кверху дном, подперев с одной стороны колышком, чтоб можно было усесться под нее в случае дождя.

Между тем гроза усиливалась. Молния сверкала беспрестанно, то змейкою извиваясь в темных облаках, то вспыхивая ослепительным синеватым бенгальским огнем. Громовые удары быстро следовали один за другим; могучие звуки их неумолкаемо, как волны, переливались в воздухе, отчетливо отражаясь в лесных высотах, и не успевал звук громового удара замереть, как его подхватывал другой удар. Лес стонал непрерывно. Дождь еще не начинался; не чувствовалось ни малейшего присутствия ветра. Грозно чернел омут, тихо и сердито смотрели его воды, и ни одна струйка не колыхалась, ни одна ветка не шевелилась на дереве. Эта мертвая неподвижность воздуха придавала грозе еще более ужасный характер.

По другую сторону омута, за песчаным берегом, лес поднимался по угору террасами, становясь все выше и выше. Прямо против нас из него выступал конусообразный холм в виде громадной насыпи, покрытой как скатертью белым мохом. Очертанием своим он напоминал курганы южных степей России. Кругом этого холма красовались несколько сосен величины необыкновенной, самая же вершина его представляла небольшую голую площадку.

Ночная темнота быстро усиливалась от тучи, обложившей все видимое нами пространство неба. Наконец в промежутках между молниею мрак сделался до такой степени силен, что мы уже не в состоянии были различить окружающих предметов: все потонуло в какой-то черной, непроницаемой бездне. При вспыхивании молнии окрестности вдруг обливались ослепительным освещением и на одно мгновение били в глаза малейшими своими подробностями. С особенным же эффектом обрисовывался в эти моменты находящийся против нас холм: он то выступал, то скрывался как волшебный призрак, окутанный белым саваном. Я не мог отвести от него глаз. Он приковывал мое внимание к себе какою-то необъяснимою силою.

Вдруг ярко осветила молния, в ту же секунду вспыхнула еще раз, зигзагом пронизала ветви сосен и в виде огненного шара широким пламенем пронеслась над их вершинами, и на площадке кургана я увидал огромной величины оленя: он явился тут так же неожиданно и мгновенно, как самая молния. Я увидал его стоящего к нам боком, как будто удержанного вдруг сверхъестественною силою в момент прыжка. Разразился страшный громовый удар, сверкнула вновь молния, и оленя уже не было на вершине холма. Явление было мимолетное, но стройная, гордая осанка оленя, явившегося на высоком холме, как на огромном пьедестале, освещенном ослепительным электрическим светом, его закинутые назад ветвистые рога, несколько вытянутая шея, вся поза красавца так и отчеканилась в моей памяти, и никогда я не забуду этой чудной картины в такую торжественную величественную минуту. Я помню, как у меня захватило дыхание, и сердце как будто упало, замерло: так ошеломлен я был этой чрезвычайной нечаянностью.

– Видел? – спросил я шепотом Абрама.

– Видел, – отвечал в том же тоне, не менее меня изумленный, Абрам. – Алексей, видел ты?

– Видел, – отвечал и Алексей. – Здесь оленя много: мшерина тут неподалеку.

– Это не простой олень?

– Не простой, – ланью слывет. Простой вдвое меньше, этот редко встречается.

– Это не тот ли, что в Сибири называют изюбром? – спросил я Алексея.

– Должно тот, наверное не знаю: мы ланью зовем[36]36

Описанный Черкасовым в записках «Сибирского охотника» изюбр (Cervus elaphus) водится не в одной Сибири, он обитает и в Вологодской губернии в северо-восточных ее пределах. Здешние промышленники называют этого оленя ланью, хотя под именем лани известно в классификации двухкопытных совсем другое животное: cervus daum. В начале пятидесятых годов лань одновременно с лосем начали совершать свои переселения с севера на юг. Какие причины заставили этих благородных животных оставить обширные и более свойственные для обитания их северные приволья, редко населенные человеком, и двинуться на мелкие леса, почти в густоту людского жилья – решить трудно. Лесные ли пожары, которые часто бывали в северных лесах в последние два десятилетия, тому виною, настойчивое ли преследование промышленников или изменения природы в климатическом отношении, к чему вообще звери весьма чувствительны, только лось и лань упорно стремятся к югу, беспрестанно появляясь в местах, где прежде никогда их не видывали. Лань встречается большею частью одинцами, но лось – семьями, а иногда и стадами до десяти и пятнадцати голов. Замечательно, что лось, забравшись в южные части Вологодской и Новгородской губерний и даже в некоторые уезды Ярославской, видимо, сконфужен своим положением, как человек, который стерял путь и, заблудившись, идет наудачу, не зная, куда приведет принятое им направление. Лось бродит зря, заходя иногда в такие мелкие отъемы, где трудно укрыться даже зайцу, не только крупному зверю, так например, в 1872 году лось зашел в куст мелкого леса в десятину величиною около города Мологи; или забирается в поемные местности и торфяные болота, совсем неудобные для его обитания, как случилось это на Шексне в 1873 году, где несколько штук лосей окружены были разливом воды на маленьком островке. При всех этих блужданиях зверь гибнет в громадном количестве под ударами шкурятников, не разбирающих ни времени, ни места для его истребления. Я знаю многих охотников из мѵжиков, которым удавалось убивать в снежные зимы по семнадцати штук лосей. Лось в обширных лесах севера вынослив, силен, смел и даже отважен, так что не только обороняется от нападения, но в случае крайней для него опасности и сам нападает. Здесь же он слаб, робок и не выражает ни малейшего проявления к защите. (Автор.)

[Закрыть].

Между тем начали спускаться крупные капли дождя. Издали послышался необыкновенно сильный гул. Приближался ливень. Мы забрались под лодку. Через несколько минут дождь хлынул как из ведра и зашумел ветер, быстро усиливающийся и скоро перешедший в страшную бурю. Лес застонал. Высокие сосны бешено захлестались друг о друга своими вершинами. Вдруг где-то хряснуло дерево и с треском повалилось на землю, потом другое, третье – и по всему лесу раздался грохот от падающих деревьев, и среди этого ужасного треска, среди бушующего урагана, шума ветвей ударов грома, ливня и беспрестанно сверкающей молнии раздался откуда-то рев – дикий пронзительный рев, принадлежащий какому-то живому обитателю лесов и поражающий своими хрипло-густыми завываниями до такой степени, что я почувствовал невольный ужас. Едва замерли эти дикие вопли, как вблизи нас завыл другой такой же голос…

– Что это, Алексей?

– А, вишь, бурелом, сухоподстойный лес валит, так санка росомаха – значит, ревет.

– Эк голосина-то у дьявола, точно у медведя: вишь, пасть-то распустила: «орет, точно с нее черт лыки дерет», – заметил Абрам, – она ведь неопасна, пустой самой зверь, только глотка-то широка.

Через полчаса гроза начала стихать, громовые удары становились реже и слабее, ветер спал, дождь прекратился. В воздухе посвежело. Мало-помалу начала раздаваться нагнанная грозовою тучею темнота. Мы вылезли из-под лодки, и какою дивною благодатью повеяла на нас освеженная грозою природа. Куда девались эти бунтующие силы, куда исчезли, скрылись все эти ужасы, за несколько минут тому развернувшиеся перед нами такою грозною, поражающею тропическим величием картиною. Стояла спокойная ночь; на небе искрились звездочки, отчетливо отражаясь в темном ложе омута. Вновь водворилась тишина, слышно было, как с древесных ветвей падали на землю капли и бормотали струйки вздувшейся от ливня речки.

Первым нашим делом было осмотреть багаж, хлам, как называют зыряне. Сверху он оказался совершенно сух: кожа спасла его от дождя, но снизу потоком дождевой воды подмочило кафтан Абрама, часть нашей палатки и Алексеевы сапоги, остальное было все сухохонько. Главное, я боялся за наши съестные припасы, но Абрам догадался корзину с ними поставить одним концом на медный чайник, другим на котелок, и таким образом они уцелели во всей своей неприкосновенности.

С трудом развели мы огонь, набравши сушнику из-под береговой кручи, где не хватало дождем, и валежнику из-под больших елей. Топливо наше сперва трещало, шипело, дымило, наконец вспыхнуло ярким огнем и запылало. Мы обсушились, закусили, раскинули нашу палатку и залегли спать.

Солнце уже взошло, когда я проснулся и вылез из палатки. Яркие золотые лучи его пробивались сквозь вершины сосен, на хвое которых искрились дождевые капли. Утро было свежее, тихое, душистое. Над рекою вились туманы. Товарищи мои, утомленные накануне переездом, спали крепким сном, и мне не хотелось их будить. Я спустился к реке. Вода от ливня была еще мутна. При таком ее состоянии нечего было и думать о ловле харьюзов, который идет на удочку только на светлой воде. Я надел патронташ, закинул ружье за плечи и пошел вверх по Лём-ю по тропинке, пробитой промышленниками-охотниками.

Леса в Зырянском крае изрезаны по всем направлениям охотничьими тропами. Это пути, по которым промышленники делают обходы по пастам, слопам, петлям, силкам и различного рода насторожкам на зверя и лесную птицу. Такого рода тропы называются путиками, вероятно, от слова путь. Каждый промышленник имеет свой район для путиков, по которым другой промышленник уже не ставит ловушек, и это обычное право сохраняется между зырянами во всей своей святости. Главный путик следует обыкновенно по берегу какой-нибудь лесной речки; от него в стороны расходится целая система троп, то твердо убитых, то едва заметных на мшистой почве леса. На ловушках кладутся однообразные меты, единожды навсегда присвоенные тем промышленникам, которым ловушки принадлежат. Промышленничьи путики имеют весьма длинное протяжение, так что весь обход по ним простирается часто верст до тридцати, и по всему обходу количество ловушек иногда восходит до 700 и более. Понятно, что такое большое число насторожек нельзя промышленнику осмотреть в один не длинный осенний или зимний день, но этого и не делается: осмотр ловушек обыкновенно совершается по частям, и только в неделю два раза выполняется весь обход. Замечательно, что относительно ловушек существует в обычае зырянских промышленников правильный закон наследственности: очень часто можно встретить, что ловушки в каком-нибудь путике перешли промышленнику от прадеда, – этим объясняется огромное их количество: каждый наследник, поправляя и поддерживая в порядке старые, строит на удобных местах вновь несколько ловушек, так что последний обладатель считает их в своем районе около тысячи. Если промышленник умирает бездетен, ловушками наследуют родственники; если нет родственников, то права на них переходят к обществу или чаще всего, по отказу покойного, – к церкви, и тогда путик, с известным числом ловушек, с известными на них метами, становится арендною статьею. Зыряне обращаются с своими ловушками весьма хозяйственно: перед весною они считают за непременную обязанность спустить все насторожки на птицу на том основании, чтобы рябчик, глухарь и тетерев-польник, попав в ловушки на путике, когда уже закончено лесование, не сгиб понапрасну. С беличьими ловушками они не предпринимают этой предосторожности.

Пройдя с полверсты глухим сосновым бором, я заметил, что местность понижается, постепенно переходя в лядину, и вдали просвечивается какая-то чисть. Сосняк сменился пихтой и елью, черничник и зеленый мох густо покрывал почву. Оставив вправе торную тропу, которая шла по берегу Лём-ю, я направился тоже по тропочке, только менее утоптанной, к виднеющейся впереди чистовине. Скоро я заслышал крики чаек и догадался о близости озера. Лесная растительность сразу приняла другой характер, пихта и ель сменились березой, ивняком, черемушником и ольхой; изредка начали встречаться большие торфяные кочи. Вот и озеро. Тихо, осторожно подошел я из-за коблюха к самому его краю и остановился.

Оно было шириною сажен в сорок и около шестидесяти сажен в длину. Множество заливов, вдавшихся в берега то острыми углами, то овальными изгибами, придавали ему совершенно неправильную форму. Противоположный край озера, сажен на пять от берега, густо зарос ситовником, и вообще около берегов все озеро затянуто было почти сплошным покровом водяных и болотных трав. Оба берега его в восточной части сходились на весьма близкое расстояние, по очертанию их и по уходящей вдаль узкой безлесной полосе, вроде просеки, заметно было, что озеро давало начало какой-нибудь небольшой речке или лесному потоку. Средина озера была чистая. Тихо, покойно лежала вода между болотными травами; солнце еще не обогревало воздуха; кое-где вставали и шевелились над озером туманы, раскинувшись над ним газовым покровом. Множество чаек и рыбалок вились над водою. Саженях в сорока от меня плавали, покеркивая, две маленькие гагары, иногда ныряли, подолгу пропадали под водою и появлялись опять на том же месте. Вдруг, саженях в пятнадцати от меня, зашелестела осока, раздались на воде круги, и медленно, гордо выплыл гусь. Я быстро вскинул ружье, но еще не успел спустить курка, как заметил несколько штук молодых гусеняток. В желтеньком пушку, веревочкой тянувшихся за маткою. Руки мои опустились. Я не посмел оставить сиротами, может быть, только что явившихся на свет божий малюток, присел за коблюх и начал наблюдать.

Семья выплыла на средину озера, цыплята поцивкивали, матка тихо с ними гоготала. Я насчитал девять гусенят; все они плавали врассыпную по озеру, но держались недалеко от матки и беспрестанно что-то ловили, может быть, мошек или водяных кружалок. Вот матка крикнула зычно, пронзительно; вдали, со стороны потока, раздался ответный крик, такой же резкий и сильный, и через несколько минут со всего размаха шлепнулся на озеро гусак; вода шумно раздалась от его груди на обе стороны. Гусак быстро забил крыльями и начал кружить около выводка: он, видимо, радовался; видимо, это была его родная, кровная семья. Он как-то особенно нежно, мягко гоготал и затем такие начал выделывать курбеты, так быстро стал полоскаться около гусенят, что брызги высоко полетели кверху и залили их: матка отплыла со своим выводком несколько в сторону. Наконец гусак успокоился, бодро, высоко поднял голову и зорко начал осматриваться. Я в это время поднялся из-за коблюха. Гусак в ту же минуту увидал меня и, с криком поднявшись с озера, дал тягу; матка торопливо поплыла в ситовник, а за нею цепочкой поковыляли гусенята.

Возвратившись к нашему охотничьему биваку, я нашел своих товарищей уже занятых рыбною ловлею: оба сидели с удочками на берегу омута. Абрам избрал местечко на кручке. Поместившись на маленькую площадку под черемуховым кустом, он закидывал удочку под нависель ракитника. Поставив ружье к дереву и сняв патронташ, я подошел к нему осторожно.

– Что, как дела? – спросил я шепотом Абрама.

– Ни шевельнет!..

– Не берется?

– Ни, ни: хоть бы клюнула.

– Да, может, харьюза нет?

– Нет?! Посмотрите-ка в омут-то пристальнее, что там делается: нагусто!..

Я подошел поближе к окраинам берега и начал вглядываться в воду. Действительно, очень крупные харьюзы тихо расхаживали в омуте на различной его глубине: их было множество. Они медленно двигались по всем направлениям, иногда все вдруг исчезали, уходя вглубь, иногда вдруг, неожиданно громадной стаей выплывали из-под берега. Увидев рыбу на таком близком расстоянии, спокойно разгуливающую многочисленными стадами, я сейчас же побежал за своими удочками и, избрав удобное местечко, тоже уселся удить.

Одну удочку, наживив червем, забросил я далеко от берега на глубокое место, другую – поближе к краю, около большого камня, где весьма часто показывались харьюзы. Удилища обеих удочек я воткнул в берег. Наживка последней удочки отчетливо обрисовывалась в воде: видно было, как хвостик червяка извивался на крючке, то растягиваясь в прямую линию, то скручиваясь в узелок. Вот из-за камня выплыл крупный харьюз и медленно начал приближаться к червяку; вот он уже близехонько, на расстоянии трех вершков от насадки. Я осторожно наложил руку на удилище, чтоб не прозевать ту секунду, в которую производится подсечка. Харьюз подплыл к червяку вплоть, толкнул его носом, спокойно, не торопясь, повернулся по направлению к середине омута и уплыл в глубину. Что за чудо! Отчего такое равнодушие рыбы, всегда жадной к лакомому блюду, которое так любезно предлагается ей на крючке! Вот плывет целое стадо харьюзов около самого крючка и, не обращая ни малейшего внимания на червь, проходит мимо. Наконец, со всех сторон появляется рыба, гуляет возле самой насадки, нередко задевает ее то боком, то спиной, иногда приближается к крючку как бы с намерением клюнуть, прикоснется к червяку носом, будто понюхает – и отойдет. Так прошло очень много времени. Хотя харьюз и не клевал, но мне не скучно было сидеть за удочкой: я любовался свободно расхаживающей рыбой и все ждал, все надеялся, авось схватит наживку, авось начнется клев! Но клев не начинался.

– Пустое дело, так дарма сидим, – громко заговорил Алексей.

– Что же это значит, что харьюз не клюет? – спросил я.

– А, вишь, он весь в омуте; коли в омуте, так хоть тресни, ни по чем брать не будет.

– Рыба, значит, с характером, – заговорил Абрам из своего черемхового куста, – не хочет брать, так ничем ее не ублаготворишь. Я и хлеб насаживал, и белым папушником потчевал ее, а теперь ужу на овода: не клюет, дуй ее горой-то!

– Вишь, в омуте – на переборе нет ни одной. Выйдет на перебор, и клев начнется, – пояснил Алексей.

– Да, жди ее, когда она выйдет.

– К вечеру, может, выйдет, а то до утра подождать надо… Полагать должно, грому она испугалась.

– Пойдемте кашицу варить, пообедаем да соснем. Что больше делать-то, – решил Абрам, завивая свою удочку.

Сошли с омута, развели огонь. Абрам начал хлопотать о приготовлении кашицы, Алексей стал запасать дрова для пажка, а я занялся кипячением воды для чая. Часа через полтора кашица наша была готова, и мы, усевшись около котелка, все трое аппетитно начали уписывать Абрамову стряпню.

– Дело плохо, Алексей! Пожалуй, вернемся с Лём-ю с пустыми руками, – как ты думаешь? – спросил я.

– Не бывало этого, подождать надо, – клевать будет: грому испугалась.

– Ты, Абрам, хитины не знаешь ли какой, чтоб рыба клевала?

– Какой хитины?

– Ну, там заговору, что ли? Ты ведь мастер на эти вещи, – сказал я с намерением вызвать его на откровенность по этой части.

– Знаю кой-какие…

– Ты бы и прочитал…

– Да ведь читать-то нужно тоже вовремя: не в час прочитаешь, будет непользительно.

– А разве для этого часы назначены?

– А то как же! Иной заговор читать надо на солнечном восходе, лицом стать на восточную сторону, да с верой, как молитву.

– Пожалуйста, скажи-ка хоть один такой заговор.

– Я и знаю-то всего один, а сказать его нельзя: всю силу потеряет… да, признаться, я и запамятовал немного, – отвечал уклончиво Абрам. – А вот слова есть такие для уженья – те можно сказать.

– Какие же такие слова?

– А как станешь нажимать черви на крючок, и проговори трижды: «Рыба свежа, наживка сальна, – клюнь да подерни, ко дну потяни»!

– Уж ты, верно, пустил в ход эти слова давеча, да что-то, брат, рыба-то не послушалась.

– Не послушалась и то. Да заговор-то это пустой, не силен: короток больно.

– А тот заговор, что сказать-то нельзя, длинный? – спросил я.

– Тот длинный – на солнечном восходе его надо читать, а мы на солнечном-то восходе еще в лучшую спали. Я проснулся, хвать, а вас нет. Вы с ружьем-то ходили, видели ли что?

Я рассказал об озере и о гусях.

– В этом озере карасей много, и карась страх крупный – по фунту, – сказал Алексей.

– Вот ботальной мережи не взяли… Ты что же не сказал, толстоголовый? Ботальница-то есть: не весть какой труд в лодку-то ее сунуть! – укоризненно обратился Абрам к Алексею. – Эх ты мешок, право мешок!.. С рыбой бы были: карась теперь нерестится, – самый настоящий ему ход на этой неделе…