Текст книги "Сергей Иванович Чудаков и др."

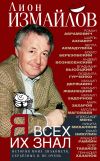

Автор книги: Лев Прыгунов

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Театр меня с первого дня, что называется, не принял, а я не смел огрызаться, так как был на птичьих правах. Мне дали роль в детской японской сказке – главную! Пьесу ставил тот самый молодой человек, уговоривший меня перейти в театр Станиславского. И тут начались мои муки, которые не могли сравниться даже с колесаевскими в ЦДТ! Этот режиссёр с гомосексуальной педантичностью требовал точнейшего повторения не только каждой мизансцены, но и каждого движения руками, пальцами, глазами и даже ресницами! И это всё называлось «японской церемонией»! Что приводило меня в бешенство – я к тому времени посмотрел с помощью Чудакова (и без) все доступные фильмы Куросавы, взахлёб прочитал Акутагаву, раза три смотрел «Голый остров» и т. д.! А всё действие происходило в нищей семье японского дровосека, которого играл я, и его жены, которую играла Лида Савченко – прекрасная, тонкая актриса. И мой режиссёр, и мой главный режиссёр «великий Боря Львов-Анохин» довольно быстро разобрались в моей несокрушимой гетеросексуальности и потеряли ко мне всяческий интерес. Я же, полный идиот, решил всё-таки доказать и театру, и режиссёру, и актёрам, что я чего-то стою, и потерял на этом почти два года.

К несчастью, на меня посыпались новые бытовые неприятности. Однажды в мой подвал на Чернышевского заглянул инженер местного ЖЭКа, который и сдал мне этот подвал за какие-то деньги, и я увидел на его лице удивление и жадный блеск в глазах – всего год назад здесь было абсолютно нежилое помещение! И через неделю он меня из этого подвала выставил на улицу! А это было начало ноября 1964 года.

И снова пришлось жить какое-то время у Чудакова. Помню мой первый ему звонок. «Шери! Ключ будет на месте – к двенадцати я выставлю даму, а приду часам к двум. Располагайся!» И когда я вошёл в комнату, я был тронут чуть не до слёз: на столе стояла наполовину полная бутылка вина, а под ней какая-то смешная записка.

Как раз в это время я познакомился в Ленинской библиотеке с очаровательной журналисткой Н., помешанной на стихах, живописи, и подругой всех подпольных поэтов и художников Москвы 60-х годов. Правда, у многих из них я уже был с Чудаковым и теперь «проходил» по второму кругу – Юло Соостер, Вася Ситников, Саша Харитонов, Эдик Штейнберг, коллекционер Нутович и, наконец, мой любимый Олег Целков. Прелестная Н., к сожалению, была ещё более неприспособлена к бытовой стороне жизни, чем я, – она жила за городом с матерью и маленьким ребёнком и моталась по Москве в поисках случайных заработков. Поэтому я срочно бросился на поиски комнаты.

Вот отрывок из письма того времени: «11/11–64 г. …Наконец-то я более или менее устроен – снял неплохую комнату недалеко от центра за 30 рублей в месяц. В квартире живём вдвоём – я и хозяин. Думаю, что проживу здесь до тех пор, пока не куплю себе собственную квартиру. В остальном всё хорошо. С завтрашнего дня приступаю к работе над новой ролью – репетиции днём и вечером, каждый день. Роль неплохая, в общем, буду занят, а это главное».

Господи! Как же я был наивен! Мне и тут чудовищно не повезло. Мой хозяин был профессиональный артист «миманса» Большого театра, никаких отклонений в его характере, словах, отношении ко мне я не то что не заметил, а, наоборот, он мне показался вполне «своим в доску», и на третий день жизни у него я привёл к себе свою чудную Н. и остался с ней на ночь. А на следующий день, вернее, на следующую ночь – было около двух часов, – когда мы подошли к своей двери, она оказалась запертой, а на пороге стоял чемодан с моими вещами. Я молотил в дверь несколько минут, убеждал его впустить нас на последнюю ночь (на улице уже был мороз градусов в десять), а он вопил изнутри, что вызовет милицию. Я был в ярости и отчаянии – громить дверь, бить окна я не мог – у меня с ним не было никакого официального договора, и он мог выдать нас за грабителей. Пришлось нам кое-как добираться на Курский вокзал, откуда Н. уехала к себе домой на первой электричке, а я, по старой памяти выспавшись в вагоне на кольцевой линии метро, отправился в «Националь», а оттуда, как водится, вернулся к Серёже Чудакову. По всей вероятности, у артиста «миманса», как и у Львова-Анохина, всё-таки были на меня далеко идущие планы. Как потом сказал Чудаков в стихах: «Любой мужчина тайный пед».

Вот ещё замечательная запись в дневнике: «19/11–64 г. Два дня хожу счастливый! Вот факт, полностью характеризующий нашу прескверную, гнусную действительность! Два дня назад случайно в комиссионке купил хорошие американские ботинки, и, несмотря на то, что потратил на них почти всю зарплату, несмотря на то, что две недели нечего будет жрать или придётся влезать в долги, я счастлив – мои ноги в тепле, не промокают и прекрасно выглядят. А целую неделю перед покупкой я приходил домой и выжимал носки! Старые туфли никуда не годились. There’s Glory for you!»

С моей славной Н. мне никак не хотелось идти к Чудакову, и тут – и по моей, и по её – глупости, неумению, небрежности, лени, безразличию – всё, что угодно! – она натыкается на какую-то знакомую, которая говорит, что у её соседей есть комната, но эту комнату надо отапливать печкой. Мы приезжаем на электричке в Кратово, идём от станции кварталов пять-шесть и находим частный домишко, в котором и находится эта комната. Нам говорят, что у них нет дров. Я говорю – это ерунда! (Почему – не знаю.) – Но эта комната очень холодная, – предупреждают нас, – и если зима будет морозная, то жить в ней будет невозможно! Я, доведённый до полного отчаяния бездомьем, желанием поскорее где-то устроиться с любимой девушкой, заявляю: я на всё согласен и готов платить за вашу комнату аж 15 рублей в месяц! Они, подумав, соглашаются, но ещё раз повторяют, что они нас обо всём предупредили! Моя Н., слава Богу, оказалась совсем неприхотливой интеллектуалкой – главное для неё было наличие сигарет и разговоров об Искусстве! Ну и, конечно, бесконечное занятие любовью. Для начала нашей жизни хозяева выдали нам штук пятнадцать берёзовых поленьев, и когда я в первый раз вышел в полной темноте за ними во двор, то увидел, что стена нашей комнаты дырявая и свет в нескольких местах проходит сквозь эти дырки.

И начались мои новые испытания. Спектакли в театре заканчивались часов в 10–11, потом, как обычно, мы шли в ресторан ВТО и на последней электричке ехали в Кратово. По дороге от станции я, по возможности, воровал дрова – по два-три полена, и приходил к дому с хорошей охапкой, но этого всегда не хватало, и я был вынужден глубокой ночью идти на охоту за дровами. Жизнь была поистине суровая – в нашу комнату мы входили в половине второго или в два ночи, я ставил пластинку на мой проигрыватель – либо джаз, либо Баха, либо Фрэнка Синатру, чьи песни я уже почти все знал наизусть, и начинал растапливать печь. Моя прелестная и мужественная Н., не раздеваясь, читала стихи Серебряного века, мы пили чай, философствовали и ждали, когда наша комната нагреется. Зима, к несчастью, была очень холодная – на столе утром лопались недопитые бутылки с кефиром или молоком. Часам к трём становилось очень дымно, но и более или менее тепло, да мы ещё грелись друг другом на узеньком диване, который нас буквально заставлял каждую ночь заниматься любовью. Вставать приходилось часов в девять и тут же бежать на станцию – к 11 часам я должен был быть в театре. На репетициях я клевал носом от недосыпания, недоедания, борьбы с холодом и от почти полного сексуального истощения. Моя очаровательная Н. оказалась ненасытной любовницей, и через два месяца жизни в Кратове я превратился в полуживой полутруп.

Когда я снимался с итальянцами в фильме «Они шли на восток», наши автобусы однажды остановились на центральной площади города Полтавы у райкома партии прямо напротив громадной Доски почёта, и все итальянцы возбуждённо и с беспокойством загалдели по-итальянски: «Это мёртвые, мёртвые?!» Я вспомнил эту сцену той суровой кратовской зимой, когда однажды в дикий мороз я вышел один из электрички и увидел на площади перед вокзалом довольно внушительную Доску почёта с большими фотографиями и, главное, с хорошими досками, на которые эти фотографии были прибиты. Мороз был около 25 градусов, на площади не было ни души, одна «нога» этого сооружения каким-то образом была уже подломлена, а я прекрасно знал, что у меня дома нет ни одного полена. Я как следует надавил плечом на вторую «ногу», она легко сломалась, и, взвалив всю эту махину на плечи, я протащил её на себе все пять кварталов, а потом во дворе раскурочивал и разрубал эти доски по размерам моей ненасытной печки. Зато после этого весело, под джазовую музыку, я кормил свою печь лучшими трудящимися Кратова, и это всё походило на ритуал жертвоприношения или на торжественное поедание печени врага.

Когда я почувствовал, что вот-вот сдохну, я уговорил любвеобильную Н. пожить несколько дней со своей семьёй и этим спас себе жизнь.

«21.1.65 г. Сегодня заканчивается или почти закончился мой «печной» период – более жуткого, захватывающего и жестокого времени у меня никогда не было (несколько похоже на Ольгино, но там было веселее). За 15 рублей я снял комнату здесь, в Кратово, – сейчас, наверное, это мой предпоследний вечер перед печкой – сижу вот, слушаю музыку, топлю грязную дымную печь и пишу. Комната страшная, не описать. Попробую нарисовать. Так вот. Стены в комнате дырявые и обшарпанные. Холод дикий. Печь дымит. Сначала – я живу здесь уже два месяца – не было дров. Воровал у соседей, ломал заборы. Жизнь жуткая и суровая. Два часа, пока растапливаю печь, читаю, занимаюсь English’ем, и проч. Итак, сегодня всё это кончается. Кончилось. Буду жить ещё два дня, но… Сегодня утром получил зарплату – 5 р. 59 коп. Из-за двух бюллетеней. А вечером – новость. Меня в феврале отправляют в Италию. Сниматься. Я – Тристан. Что это – начало? Или какое-то завершение? П О С М О ТР И М. И ещё – всё время подтверждается: «За всё надо платить. И сполна».

V

Здесь я упомянул Ольгино – небольшую станцию под Ленинградом, где мы с моим другом – художником Виталием (Кидом) Кубасовым – тогда студентом курса Н. П. Акимова – провели суровую зиму на летней фанерной даче в 1960 году. У нас тоже была печка – огромная, круглая, несдвигаемая чугунная болванка, – её украли, наверное, с какого-то предприятия. У нас, слава Богу, были дрова, и когда мы её растапливали, она накалялась малиновым цветом, и мы от этого жара даже загорали. Но к утру у нас, как и в Кратове, лопались бутылки с молоком, вода замерзала и коробила вёдра. Но самым весёлым было то, что на тепло сходились здоровенные крысы – иногда около десятка – и рассаживались вокруг печки. Нас они не боялись – мы иногда их подкармливали и придумывали им имена. А ночью они спокойно ходили то по мне, то по Киду (т. е. по одеялам и курткам, которыми мы накрывались с головой), и пару раз я просыпался от ужаса и отвращения, когда крыса ползла прямо по мне! В конце концов крысы сообразили, что нас лучше не трогать, и мы с Кидом с ними смирились. Мешок с продуктами (рис и макароны) мы подвешивали к лампочке, висевшей на крепких скрученных проводах, и каждую ночь мы просыпались раз по пять от гулкого «шмяканья» с лёгким повизгиванием – крысы забирались по проводке на потолок и, прыгая сверху на мешок, промахивались и падали на пол.

Тут я снова хочу вернуться к моим друзьям – «Коммунистической бригаде имени Бунюэля». Воспоминания об Ольгине и Ленинграде 59, 60-го и 61-го годов вызвали во мне ностальгическую тоску, и в который раз я убеждаюсь в точности древнекитайской поговорки: «Подобное притягивается подобным». Я учился в Театральном институте на Моховой, мой мастер – Татьяна Григорьевна Сойникова – жила на ул. Петра Лаврова (ныне и прежде – Фурштадтская) – почти напротив дома, где жил Володя Уфлянд, и я десятки раз провожал её домой мимо уфляндовских ворот. Но и сам Уфлянд в то время работал у нас в театральном институте рабочим сцены, готовил для всех наших учебных спектаклей декорации и видел наши репетиции и прогоны! Десятки раз я проходил мимо дома, где жили братья Виноградовы – Лёня и Олег, – и даже запомнил, как мой сокурсник Серёжа Дрейден говорил о них как о каких-то небожителях. В 60-м году на курс Н. П. Акимова приехал из Москвы Миша Кулаков, а на этом же курсе у меня были самые близкие тогдашние друзья – Юрий Дышленко и Кид Кубасов, которые тут же подружились с Кулаковым и попали под мощное влияние «агрессивного абстракциониста». Кулаков тогда смотрел на всех нас как на букашек – ну как же! Он – «ташист»! Последователь Джексона Поллака, Жоржа Матье, абстракционистов-экспрессионистов! Он был «мефистофельски» красив, старше нас всех лет на пять, наглый, агрессивный, и все, даже сам Николай Павлович Акимов, слегка перед ним робели. К тому же он «играл» в жизни героя пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе» – Джимми Портера – того самого, на которого я потом пробовался в «Современнике», но Кулаков играл его очень плохо, по-любительски, и на меня его наигранная свирепость почти никак не действовала. Но многих, в том числе Кида Кубасова, он просто терроризировал. Он вдруг начинал цепляться к какому-нибудь слову, жесту или позе человека и, распаляясь и доводя самого себя до истерики, ввергал несчастного собеседника в кромешный ужас. Мы все жили тогда под Ленинградом в посёлке станции Левашово и единственную улицу называли «Бульваром молодых дарований». Я снимал чердак, Кубасов – комнату, а Кулаков целый дом, правда, небольшой, но стены внутри дома были сломаны, и в середине торчала довольно большая печь. По стенам висели его абстрактные работы, написанные эмалью, и каждый посетитель обязан был всё время ими восторгаться. Пару раз Кулаков попробовал цепляться ко мне, – я поначалу отшучивался, а потом огрызнулся почти в его же манере. Кулаков долго и пристально смотрел на меня и наконец сказал: «А ты можешь убить!» Я не стал его разубеждать. Потом, уже в Москве, мы подружились, и он даже написал маслом мой портрет, причём очень неплохой, но у меня украли его в 1967 году вместе со всеми моими вещами.

Однажды в институте на Моховой на столе для писем я увидел записку от Кида: «Немедленно приходи на Моховую 42, кв. такая-то». Дом был в ста метрах от института, и когда я позвонил в указанную квартиру, дверь мне открыла голая девица и спокойно проводила в комнату. Я попал в большую четырёхкомнатную квартиру, где было много незнакомого народа. Из знакомых – Кулаков, Кубасов и известная в Ленинграде натурщица Соня или Софа – точно не помню. Из новых – знаменитый тогда по песням «Фонарики» и «На диване» Глеб Горбовский – кудрявый, шустрый и уже прилично пьяный, Саша Кондратов, о котором я уже много слышал и читал его смешные и странные стихи, и ещё несколько полуголых и полупьяных девиц. Денег не было ни у кого, и я оказался свидетелем смешной и жутковатой картины – ребята купили целую упаковку «Хинного экстракта» – хину, настоянную на чистом спирте (19 коп. за бутылку в 250 г), и после нескольких безуспешных попыток хоть как-то отфильтровать хину остановились на очень неприятном процессе – одним махом кто-нибудь выпивал полстакана экстракта и пытался как можно дольше продержать всё это в себе, но всё равно секунд через пять-десять мчался в туалет и там выворачивал желудок в унитаз со слезами, воплями и кашлем. Потом, отдышавшись, слегка опьянев и чуть подзабыв свои муки, всё повторял снова. Я не осмелился на такой эксперимент, хотя на целине приходилось пить и «Шипр», и тройной одеколон. Вот в таком виде в первый и последний раз я увидел и запомнил знаменитого тогда Глеба Горбовского, чьи песни мы пели почти каждый вечер в общаге на улице Опочинина. Кулаков и Кубасов тогда очень дружили с Горбовским и Кондратовым, который чем-то (блондин, кудрявый, молодой) напоминал мне Есенина. А в 1969 году, когда мы – я, Миша Ерёмин, Лёня Виноградов и Володя Уфлянд – были уже близкими друзьями, Горбовский посвятил им вот такие стихи:

Ребятам по эпохе —

Уфлянду, Ерёмину и Виноградову.

По проспектам

ходили парни,

расхолаживали друг друга…

Большинство из парней —

бездарные,

каждый третий —

пёс или сука…

А меж них – сновали неведомые,

неразгаданные,

другие…

И – почти что все

были преданы…

Хорошо,

что были —

такие!

Эти люди вежливо мучились…

Эти люди – эпоху строили…

…Эти люди были,

как случаи,

и пожалуй —

были героями!

Стихи получились почти комсомольские: одни – кто бездарный и расхолаживал, походили на стиляг и фарцовщиков, а другие – неведомые, неразгаданные и преданные – сновали между ними и тоже походили на стиляг, но при этом вежливо мучились и каким-то образом строили эпоху. Не случайно Горбовский в конце концов стал секретарём Союза писателей Ленинграда, хотя поэт он от Бога – вот пример:

В час есенинский и синий

я повешусь

на осине…

Не Иуда,

не предатель, —

на осине,

в Ленинграде,

под окном у комитета…

Что мне сделают

за это?!

Что же касается «ребят по эпохе», – никто из них не чувствовал себя ни преданным, ни обиженным. Никого смешливее Уфлянда я в жизни не видел (правда, очень смешливым был ещё Бродский), а Виноградов, который смешил меня до слёз, всегда мне говорил, что, когда я смеюсь, я очень похожу на Уфлянда. «Вежливо мучился» один только Миша Ерёмин из-за своей больной ноги, но никогда никто этого не замечал, а Миша во времена нашей бурной молодости всегда первый вызывался «сгонять» за водкой, и никто его особенно не останавливал.

Но вернёмся в Москву начала 1965 года. Спасла меня от полного истощения и любвеобильной Н. всё та же моя верная подруга Динара. Она как-то встретила меня и ахнула – такой я был страшный. Немедленно поехала со мной в Кратово, собрала мои вещи и вывезла меня сначала к себе, а потом в подвал на Фурманный, дом 9. Как она его нашла, как сговорилась с уборщицей-алкоголичкой Любкой – я не знаю. Вот письмо маме, написанное в конце января 1965 года: «…У меня всё по-прежнему – по-прежнему нет квартиры, по-прежнему нет денег и по-прежнему всё идёт хорошо в смысле работы, развлечений и проч. Живу сейчас в подвале недалеко от центра – подвал очень маленький, но уютный. Динка по утрам готовит мне манную кашу, я наедаюсь и ещё сплю часа полтора, а потом иду на работу. С Динарой мы друзья. Она моя экономка и моя домоправительница. В таком качестве она меня вполне устраивает. Сегодня прилетел из Ленинграда, снимался и жил там три дня. Там холодно. Здесь холодно. У вас, наверное, тепло. Ужасно хочу слетать к вам дня на три-четыре. Но – деньги! У меня сейчас абсолютно безвыходное положение. Может, ты сможешь найти рублей 30, а? Если сможешь, вышли их мне, пожалуйста, как только получишь письмо, телеграфом? Как только вырвусь из нищеты, вышлю обратно. А, кажется, всё идёт к тому, что вырвусь. Просто я сейчас крепко дошёл, и мне надо обязательно каждый день хорошенько есть. Теперь о прожектах и возможностях. Самое интересное – одна итальянская кинофирма пригласила меня сниматься в Италии в фильме «Тристан и Изольда», играть роль Тристана. Надо ехать туда на три-четыре месяца. Госкомитет кинематографии дал согласие. Театр отпустил. Сейчас оформляется виза. Если меня отпустят, то через 10–15 дней я должен буду лететь в Рим. Съёмки в Италии и Югославии. Поэтому мне нужно прийти в форму – а вдруг выйдет? А я отощал до неприличия».

Визу, как ни странно, мне оформили. Когда через полгода я поехал на съёмки в Румынию, в моём паспорте была виза в Италию сроком на четыре месяца и виза в Югославию на два месяца, но обе были перечёркнуты, и на них стоял штамп «Аннулировано». Так что ОНИ там, наверху передумали в самый последний момент, будь они неладны. Хотя логика у них, конечно, была очень простая: мне совершенно нечего было терять. Но подумать о том, что если бы они меня выпустили, то, вернувшись, я смог бы купить и квартиру, и машину, да и положение моё в моей профессии упрочилось бы – это, извините, не для них. Но всё дело, конечно, было только в моём полтавском «откровении».

Чудаков в те времена знал и любил кино, как никто. Наши великие критикессы – Соловьёва и Шитова – на него молились, и, как поговаривали тогда и как пишет в своей книге Осетинский, некоторые их статьи написал за них Чудаков. Вполне возможно. Чудаков, узнав, что я снялся у Де Сантиса, в особый восторг не пришёл, хотя мои «акции» явно поднялись в цене. Де Сантис к тому времени его полностью разочаровал, хотя «Рим в 11 часов», «Дайте мужа Анне Дзакео» Сергей знал почти наизусть. Как раз в это время на «Мосфильме» монтировали советский вариант фильма «Они шли на восток», в котором я снимался, и мы с Чудаковым несколько раз приходили на студию и смотрели материал (монтажёр очень хорошо относилась ко мне).

Когда заканчивались в Полтаве съёмки у Де Сантиса, все «наши лучшие силы» «Мосфильма» набросились на итальянцев и стали в открытую фарцевать у них шмотки. Дело в том, что итальянцам каким-то образом разрешили скупать по деревням иконы и увозить их с собой в Италию, и наша дирекция и все гэбисты устраивали им далёкие поездки на автобусах по выходным дням, и те возвращались по ночам, нагруженные мешками с иконами. И деньги им, естественно, были очень нужны. Я, к сожалению, слишком поздно сообразил, что тоже мог бы кое-что у них прикупить. Слава Богу, какие-то остатки я успел прихватить.

Вот отрывок из письма маме того времени: «…С итальяшками покончено. Де Сантис мной очень доволен, роль будет яркая и интересная. Фильм, что самое главное, будет настоящим. По большому счёту. …Теперь о низших материях. Я триста рублей потратил на одежду – причём это всё «фирма». Итак – вот что я купил: шерстяных вещей – три свитера и две отличные шерстяные кофты. Продавать ни за что ничего не буду – так мне всё нравится. Отличная осенняя чёрная куртка с тёплой подкладкой и шерстяным воротником (простёганная). Для зимы очень приятную, правда, поношенную, зимнюю американскую «эскимоску» на искусственном меху с капюшоном – лёгкую и тёплую. И очень много всякой мелочи – перчатки, носки, тёплое бельё, майки. Да! Для лета – две пары белых американских джинсов! Это просто конец света! В общем, я сейчас экипирован полностью. Так что можешь понять, как я доволен и как я благословляю своих итальяшек! А фильм сдавать будут только в январе».

За мою роль итальянцы платили чуть меньше ста тысяч долларов скорее всего отделу культуры ЦК, а у меня договор был на 650 р.!

Все вещи я хранил у Динары до тех пор, пока не переехал в подвал на ул. Чернышевского, а Серёже подарил чёрный свитер с горлом (получше виноградовского), который он носил лет пять.

Несколько раз мы встречались с Де Сантисом и его переводчиком (удивительно милым и интеллигентным человеком, который бесплатно давал мне уроки итальянского языка, но, судя по некоторым вопросам, был явным гэбистом), и Чудаков обрушивал на маленького, хрупкого Де Сантиса шквал шуток, откровенных издевательств и искренних восторгов по поводу всего его творчества. Де Сантис был потрясён, что кто-то, да ещё в России, может так много знать о нём и его фильмах. И вдруг переводчик меня спрашивает, знаем ли мы кого-нибудь из подпольных художников и может ли где-нибудь «Пепе» купить иконы, только, конечно, недорого и без огласки? Мы, конечно, обрадовались – и ребятам можно помочь, и Де Сантиса показать, да ещё был обещан визит в «Берёзку»! И мы с Серёжей сводили его и к Юло Соостеру, и к Саше Харитонову, и к Олегу Целкову, и везде он неприлично и постыдно торговался, а если что и покупал, то только самые дешёвые иконы. Во всяком случае, при мне он не купил ни одной картины ни у одного из «наших» художников. Больше всего меня поразила его жадность (или невежество?), когда мы привели его к Олегу Целкову, которого я уже тогда считал гениальным художником. За одну из самых удивительных его работ – «Едоки арбуза» – Олег просил у Де Сантиса всего 800 рублей! Двумя или тремя годами позже эту картину купит американский драматург Артур Миллер, насколько я помню, за 1500 рублей. (Брать доллары тогда было преступлением.)

Но самым смешным и ярким был наш визит к Васе Ситникову, который до смерти напугал коммуниста Де Сантиса. Вообще мы с Чудаковым как-то расслабились и совсем не придавали значения присутствию переводчика: в открытую «несли» махровую антисоветчину и с удовольствием и злорадством дразнили Де Сантиса «преимуществами социализма», на которые он натыкался каждую минуту. А тут ещё хитрющий Ситников, «косивший» под юродивого и городского сумасшедшего. Вася жил тогда совсем рядом с главным зданием на Лубянке в каком-то старом доме на втором или третьем этаже, и к нему почему-то (как я запомнил) надо было подниматься по ветхой деревянной лестнице. Из его окна был хорошо виден гэбистский замок, и первое, что Вася стал показывать Де Сантису, были его знаменитые издевательские письма в КГБ, написанные нарочито безграмотно, под полнейшего идиота. Но всё было оформлено и написано очень красиво – цветными, раскрашенными буквами разной величины, с разными рамочками, рисунками, цветочками, птичками – точно не помню. Письма-жалобы, письма-обвинения, письма-предложения полного переустройства управления страной и т. д. По всей мастерской было развешано около сотни икон, десятки картин и рисунков. Переводчик с улыбкой переводил письма Де Сантису, а тот был в ужасе – по-моему, он принял всё за провокацию. Мне потом говорили, что он написал на меня донос – не знаю, но очень бы хотел когда-нибудь почитать своё досье. Но и тут жадность буржуа победила в нём идейную стойкость коммуниста – он всё-таки купил у Васи Ситникова несколько икон! (Как потом рассказывала одна из его лучших подруг, все последние годы Де Сантис жил на доход от торговли, в основном русскими и украинскими иконами – у него был свой антикварный магазин.) Но вот что поразительно! Лет через пятнадцать Толя Брусиловский «посватал» меня Васе Ситникову в ученики, и я взял у него целых три урока по пять рублей каждый, но уже на другой, последней его квартире, где иконы висели не только на дверях, но и на потолке!

Замечательное завершение всей истории с Де Сантисом произошло в дни премьеры фильма «Они шли на восток». Один из работников нашей группы написал обо мне симпатичную, но весьма скромную статью и предложил Де Сантису её подписать, якобы от его имени. Тот категорически отказался. Премьеру устроили в кинотеатре «Россия», и я пригласил на неё только свою подругу Динару. Она проводила меня до служебного входа и должна была идти в зал. Но когда я стоял на сцене, я не увидел её в зале. На сцене Де Сантис меня хвалил, сказал обо мне какие-то хорошие слова, но когда я вышел в фойе, чтобы потом пройти в зал и посмотреть фильм, меня там встретила Динара и сказала, что в зал её не пустили, хотя у неё был билет. Я возмутился и пошёл с ней к здоровенным парням, которые стояли у входа. Они меня остановили и сказали, что меня в зал пускать не велено. Я попытался объяснить им, что в этом фильме я играл главную роль, только что стоял на сцене и т. д. «Да знаем, знаем, но всё равно не пустим». Я сказал, что сейчас закричу. – «Кричи, сколько влезет». Директора нашего фильма звали Александр Иванович, а мне в голову почему-то пришла итальянская фраза из нашего фильма, которая в переводе означает: «Поздравляю с победой!», и я заорал во всё горло: «Александр Иванович! Congratulazione per la battaliа!» Нас тут же впустили. Но моя уникальная премьера – иностранного фильма, в котором иностранца, одну из главных ролей, впервые играл советский (антисоветский?) актёр, была полностью изгажена. Правда, на банкете, на который я так же нагло и почти с таким же скандалом прорвался вместе с Диной, ко мне подошла гениальная Татьяна Самойлова и попросила у меня автограф! Боже, что со мной было! Она в этом фильме прекрасно сыграла небольшую трагическую роль – пронзительно и точно, а я всегда вспоминал, когда её видел, как обливался слезами в Алма-Ате, когда смотрел её в калатозовском «Летят журавли»! И я всегда буду благодарен ей за то, что единственная крошечная статья о моём участии в этом фильме была написана ею и напечатана в газете «Труд».

Осенью 1965 года я чудом попал в советско-румынский фильм «Туннель». Я только-только выкарабкивался из тяжелейшей депрессии после того, как КГБ не пустил меня сниматься в Италию в роли Тристана в фильме «Тристан и Изольда». Когда, получив зарубежный паспорт, я увидел в нём визу в Италию, перечёркнутую крест-накрест печатью «Аннулировано», неведомые мне железы внутренней секреции выбросили в мою душу, мозг и весь мой организм такую порцию отчаяния, боли и ненависти к своей стране и её политикам, что эти сгустки обширной душевной гематомы до сих пор полностью не рассосались. На самом деле это удивительная и отдельная история, и я когда-нибудь, если даст Бог, расскажу её подробно.

А несколько лет назад я с восторгом читал прекрасную книгу Анатолия Наймана «Рассказы об Ахматовой» – умную, тонкую и захватывающую. И вдруг – как обухом по голове! – я натыкаюсь вот на этот абзац: «Не был включен в мемуары о Модильяни – то ли просто не нашлось подходящего места, то ли заводило сюжет в ненужные рассуждения – и такой отрывок: «Он писал очень хорошие, длинные письма: «Я беру вашу голову в свои руки и окутываю вас любовью». «Голова» тут – и скульптуры, вылепленной Модильяни, и живая ахматовская, вспоминаемая им. Как-то раз я рассказал ей о знакомом актере, которого итальянские киношники пригласили сниматься в роли Тристана. Я заметил, что голова его похожа на модильяниевскую. «А роста какого?» – «Среднего». – «А Модильяни был невысок (или даже «маловат»). Я сказал: «Не могли у себя найти Тристана». – «У них все очень всё-таки носатые». И – как будто не было этих сорока лет – все внутри меня взорвалось тем же отчаянием и безысходностью.

Но сейчас меня больше интересует то, что в моей жизни связано с Чудаковым. В одно из моих возвращений к Чудакову мы опять оказались втроём – он, я и его мать, которая ещё более усохла и поплошала. Теперь она походила на образ Смерти с офортов начала двадцатого века, выполненных в стиле модерн, и даже забывала про сигарету, которая гасла у неё в пальцах.

Она, как обычно, стояла посреди комнаты и правой рукой как бы что-то протягивала слева направо (нить Парки?), медленно-медленно, и потом возвращала руку назад, и так бесконечно. И всё так же вглядывалась в свою бездонную даль. Очень часто я приходил раньше Чудакова, и была какая-то безнадёжная нелепость в той ситуации, в которой мы с ней оказывались. Я вежливо, как с истуканом, здоровался с ней, старался потихоньку взять какую-нибудь книжку и, сев на раскладное (ерёминское) кресло, покуривал и читал, пока не приходил Чудаков. Кресло, как назло, было очень близко от того места, где она обычно стояла, и если Сергей долго не приходил, я как-то забывал про неё, а иногда просто засыпал прямо под её гипнотической рукой. Однажды я ждал Серёжу допоздна – он каким-то образом попал на редакторский просмотр фильма «Гамлет» в Гнездниковском переулке и пришёл домой невероятно возбуждённый просмотром. Он едко издевался над режиссурой Козинцева (потом я с ним в чём-то согласился – уж больно как-то по-серьёзному, по-«передвижнически», по-советски был снят Шекспир), кое-как похвалил Смоктуновского за пластику, но «особой остроты ума» в нём не заметил. «Ну, а как Вертинская?» – спросил я. «Вертинская? Ммм…» – он, как всегда, недоумённо поднял свои брови и, взглянув рассеянно на мать, которая как раз перед нашими носами «пряла нить Парки», показал на неё и коротко сказал: «Да вот – как она…». Это было неожиданно даже для самого Чудакова и оказалось настолько смешно, что он завизжал от удовольствия – так ему понравилась собственная шутка. Я тоже смеялся вместе с ним, хотя понимал, что это свинство, цинизм и непростительная жестокость по отношению к несчастной матери, которая, ничего не подозревая, продолжала демонстрировать нам безумную Офелию.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!