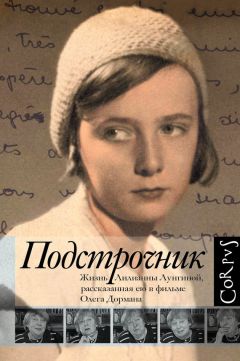

Автор книги: Олег Дорман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)

34

Был болен отец Симин, Лев Осипович, болен раком. Сима самоотверженно и нежно за ним ухаживал, хотя был нелюбимым сыном. У отца был еще один сын, служивший в то время в армии, военный.

Расписались мы через год, а после первого дня просто выяснилось, что нам не хочется расставаться. Я и не думала, что это на всю жизнь, – но расставаться не хотелось, и так проходил день за днем.

Два первых послевоенных года жила какая-то надежда на перемены к лучшему. Хотя и ходили слухи о продолжении линии диких жестокостей, говорили, что Сталин не простил солдатам и офицерам, бывшим в плену, и все они попали в лагерь, а там кто погиб, кто был уничтожен, и были разговоры об антисемитизме, и стало трудно устроиться на работу с «пятым пунктом», – но все-таки надежда жила.

Летом сорок шестого «Правда» напечатала речь Жданова[22]22

А. А. Жданов (1896–1948) – государственный и партийный деятель. В 1934 г. после убийства Кирова стал секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. Входил в ближайшее окружение Сталина, был пособником массовых репрессий в 1930–1940‑х гг.

[Закрыть], которую он накануне произнес в ЦК. Прочитав ее, мы поняли: началось. Мы были уже люди искушенные. Из этой речи, а потом из других его выступлений стало ясно, что разворачивается новое ужасающее наступление на все, что как-то связано с западной культурой.

В этой первой речи удар был в основном направлен против Ахматовой и Зощенко, который был одним из самых любимых и читаемых писателей того времени. Сначала Жданов накинулся на журналы, где их публиковали, а потом обвинил Зощенко в антисоветчине, в подлом, злопыхательском описании нашей действительности. Ахматову он клеймил за безыдейную и пустую поэзию, чуждую советскому народу, вредную для молодежи, и называл ее блудницей и монахиней (мало кто знал, что это цитата из стихов самой Ахматовой), у которой блуд смешан с молитвой. Надо сказать, у этого лексикона оказалось большое будущее, и в дальнейшем он пригодился для борьбы с Пастернаком, Бродским, Солженицыным и другими.

Мы были подавлены. И потому, что по-настоящему любили стихи Ахматовой и рассказы Зощенко, и потому, что понимали: началась новая кампания против интеллигенции. Эти механизмы были нам хорошо знакомы.

Ленинградская секция Союза писателей, возглавляемая поэтом Прокофьевым, тут же начала травлю Ахматовой и Зощенко. Их исключили из Союза, и вся пресса в едином порыве принялась их топтать. Их оскорбляли, смешивали с грязью, уничтожали. Они были лишены всякой возможности издаваться и оказались в полнейшей нищете. Зощенко был настолько беден, что от безвыходности сдавал на ночь одну из комнат своей маленькой квартирки транзитным пассажирам, которых присылали к нему из привокзальной гостиницы. Но нищета – ничто по сравнению с унижениями и издевательствами, которые он вынужден был терпеть. На одном из писательских собраний, куда он пришел, будучи совсем больным, его встретили криками «враг народа». Зощенко, смертельно бледный, едва держась на ногах, в состоянии крайнего возбуждения, собрал последние силы, поднялся на трибуну и воскликнул: «Оставьте меня в покое, дайте мне спокойно умереть!» Он повторил эту фразу два или три раза. Потом вышел из зала, навсегда.

Жизнь Ахматовой была не легче. Она жила в крошечной комнатке, где помещались только кровать, стол и стул. Горстка преданных людей помогала, но приходилось считать каждую копейку. Я с ней познакомилась спустя десять лет благодаря Владимиру Григорьевичу Адмони[23]23

В. Г. Адмони (1909–1993) – языковед, литературовед, переводчик и поэт.

[Закрыть], руководителю моей диссертации, которую я хоть и написала, но не стала защищать. Именно ему Надежда Яковлевна Мандельштам доверила стихи Осипа Эмильевича, чтобы он сохранил их в надежном месте. Когда мы отправились к Ахматовой, она болела и лежала в больнице. Больница была кошмарная, как и все наши больницы, но эта показалась мне еще хуже тех, что я знала. Старое здание на окраине города, которое никогда не ремонтировали, приемная – затхлая комнатенка метров двенадцати с грязно-зелеными облупленными стенами. И туда к нам вышла Ахматова. Она была очень полная, седая, с трудом шла; на ней была грубая хлопчатобумажная ночная рубашка, плохо отстиранная, не доходившая до колен, а поверх – застиранный серый больничный халат, такой узкий, что она даже запахнуть его не могла. На первый взгляд, ничего в ней не осталось от стройной темноволосой красавицы, которую в профиль изобразил Модильяни. Но когда она вошла, мне показалось, что вошла королева. Она была так величественна, что остальные рядом с ней становились незаметны. Для нее нашли стул, а мы стояли. Ахматова извинилась, что принимает нас здесь, – в ее палате еще пятнадцать больных, причем некоторые непрерывно стонут. Тем не менее она продолжала писать стихи и статьи и заканчивала работу о Пушкине. Я, не удержавшись, спросила: «Как же вам удается работать в таких условиях?» Она ответила: «Детка (мне было за тридцать пять), работать можно в любых условиях». Я ушла от нее совершенно потрясенная.

Ни одна идеологическая кампания никогда не ограничивалась решениями, принятыми наверху, то есть в ЦК. Она должна была немедленно получить поддержку снизу. Поэтому во всех газетах публиковались бесчисленные письма трудящихся, рабочих и колхозников, которые выражали удовлетворение тем, что партия под руководством мудрого Сталина взялась за метлу и наводит порядок. И что наконец выметет эти отбросы – с которыми, по счастью, авторы писем были незнакомы, – тормозящие наше движение к светлому будущему. Повсюду проходили собрания – на заводах, предприятиях, в Академии наук, в институтах, в Союзах художников и писателей: после доклада руководителя открытым голосованием принимали резолюцию. Всегда единогласно. Чтобы осмелиться при полном зале проголосовать против или хотя бы воздержаться, нужна была безумная смелость: мне никогда не приходилось такого видеть в сталинское время. Потом уже, в момент оттепели, стали находиться люди – можно пересчитать их по пальцам, – выступавшие против той или иной кампании. Все они дорого за это заплатили. Их исключали из партии, увольняли, вынуждали работать «литературными неграми», обрекали на нищету.

Нужно было возложить ответственность за уничтожение людей на все общество – чтобы никто не остался «чистым». Изобрел эту тактику Сталин, но его преемники прибегали к ней столь же успешно. Этот прием стал одним из главных принципов советской системы. По этой причине потом, когда началась «перестройка», консерваторам не составляло труда находить компрометирующие тексты, написанные наиболее видными реформаторами.

В период кампании против Ахматовой и Зощенко филологический факультет, где я писала диссертацию, отнюдь не стал исключением из правила. Было организовано собрание, на котором в обязательном порядке, под страхом исключения, должны были присутствовать все преподаватели и студенты. Докладчиком был Самарин, завкафедрой зарубежной литературы. Он повторил слово в слово все, что было в опубликованных текстах. Говорил холодным официальным тоном, и, конечно, таким образом хотел дать понять студентам, поскольку желал сохранить их уважение, что действует по принуждению, а вовсе не выражает свою личную точку зрения. После него слово взяла профессор Гальперина, специалист по французской литературе. Она вела себя иначе: она пыталась убедить в своей искренности, в том, что говорит то, что думает. Она стояла перед аудиторией, глядя нам прямо в глаза, и удивлялась, как можно в наши дни любить эту бессодержательную поэзию, пропахшую нафталином. Она старалась говорить очень откровенно, очень непосредственно – как старшая сестра. И вызывала большее отвращение, чем Самарин. Хотя в ближайшем будущем он повел себя гнусно. Клеймил с кафедры своих коллег – «безродных космополитов», и – хотя по секрету уверял меня, и не только меня, что он истинный русский интеллигент, – написал докладную о том, что курс литературы семнадцатого века, который читает его коллега Пинский, проникнут явным антисоветским духом.

В этом состоит один из самых катастрофических аспектов нашего режима: он деформировал личность каждого. Жизнь была настолько сложна, настолько полна ловушек, опасность погибнуть была так реальна, так ощутима, что все это развивало в нас самые худшие черты. Человек, подобный Самарину, который в нормальном обществе никому не причинил бы зла, в атмосфере начала пятидесятых годов стал настоящим мерзавцем. Безусловно, чтобы остаться порядочным, нужен был героизм. И все же трусость имеет пределы. При Брежневе Самарин, этот тайный поклонник немецкого импрессионизма и любитель Рильке, стал одним из самых циничных консерваторов.

Признаюсь, к своему стыду: мне потребовалось время, чтобы научиться не поднимать руку вместе с другими. На том факультетском собрании, когда мы должны были проголосовать за осуждение Ахматовой и Зощенко, я прекрасно знала, что у меня не хватит сил воздержаться перед этой аудиторией, которая готова их растоптать. Но в то же время я не могла голосовать как все. Это была настоящая пытка. В конце концов я решилась уйти до голосования, но прежде убедила всех сидевших вокруг, что у меня страшный приступ мигрени. И даже этот малодушный поступок стоил мне огромных усилий – настолько я боялась уйти из зала.

В своих предчувствиях мы не обманулись. Борьба с «чуждыми влияниями» распространилась на все сферы интеллектуальной жизни. На литературу, на кино, театр, даже на музыку. Набросились на Шостаковича, которого советская власть долгое время ценила. Его обвинили в формализме и выгнали из Московской консерватории. И все газеты усердно и вдохновенно топтали его. Мне потом рассказывали, что Дмитрий Дмитриевич, человек мужественный, нередко помогавший другим, писавший Сталину, чтобы попросить за кого-то, был парализован страхом. Со дня на день ждал ареста, погрузился в тяжелейшую депрессию, замолчал.

Летом сорок седьмого начался крестовый поход против «вейсманистов-морганистов»[24]24

Вейсманисты-морганисты – так после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., объявившей классическую генетику лженаукой, стали презрительно называть в советской прессе ученых-генетиков, сторонников теорий Августа Вейсмана и Томаса Ханта Моргана.

[Закрыть], отечественная генетика была практически уничтожена.

Теперь, по прошествии стольких лет, я совершенно не сомневаюсь, что, если отбросить идеологический декор, эта охота на ведьм всякий раз сводилась в конечном счете к борьбе между талантом и посредственностью. Все эти годы на стороне власти оказывались одни и те же: наименее одаренные поэты, посредственные режиссеры, заурядные писатели. Они крепко держались за свои привилегии и теплые места и всегда были готовы обвинять более талантливых и не столь осторожных, имевших дерзость отклониться от господствующих в искусстве правил.

35

Поднялась новая волна арестов и обысков. Почти все, кто был арестован в 37–38 годах, пошел здесь по второму туру, захватив с собой еще изрядно большое, широкое окружение. Люди боялись говорить, клали подушки на телефоны, хотя это, видимо, мало помогало, – фон жизни был очень тяжелый и очень страшный.

Люся очень хотела узнать, что случилось с ее матерью. Сообщить что-нибудь мог только один человек – последний мамин муж, который все так же жил в их прежней квартире. Люся поехала к нему. Он вел себя подозрительно. Уверял, что ничего не знает, не получал никаких известий и что ее мать бесследно пропала. Сам он снова женился и больше не хотел ни о чем слышать. Тем не менее предложил, чтобы Люся на всякий случай оставила свой адрес. Через три дня в дверь на Каляевке постучали. Два милиционера предъявили Люсе приказ в 24 часа покинуть Москву. Доносчиком оказался не кто иной, как этот бывший муж ее матери, который донес на нее и десять лет назад, чтобы получить ее комнату, – обычное дело в то время.

Люся уехала из Москвы, смогла найти работу только в Сибири. Через год друзьям удалось оформить ее как студентку в городишке в 300 километрах от Москвы.

А потом начался «космополитизм».

Началось с как бы невинной вещи – с чисто местного мероприятия – в театральной критике. Началось с раскрытия псевдонимов. Некоторые театральные критики, евреи по происхождению, подписывали свои статьи русскими именами. И появилось несколько статей, что, мол, нечего писать под псевдонимами, а надо подписываться своей истинной фамилией. Говорилось, что эти еврейские, скрытые под псевдонимом критики насаждают не ту драматургию, а вот такие замечательные драматурги, как Сафронов, Суров, в загоне и надо дать им зеленую улицу – «Зеленая улица» было названием одной из пьес Сурова.

Уровень этих пьес люди сейчас даже представить себе не могут. Это была такая галиматья, такая чушь… Было так, примерно: вот вы, товарищ Стаханов, замечательно работаете, а мы работаем еще лучше, так давайте же соревноваться… Вот это было содержанием пьесы. Там хорошее, отличное спорило с еще лучшим, и все это только на благо родины. Ну, и некоторые критики, в том числе Костя Рудницкий, Яков Варшавский, Алперс, Бояджиев (трое евреи, четвертый армянин) позволяли себе иронизировать на столь серьезную тему. Реакция последовала незамедлительно. Эти драматурги, нажимая на все рычаги в ЦК и пользуясь веяниями времени, перешли в контратаку.

Слово «еврей» не писалось и не произносилось. Был изобретен термин «безродные космополиты». Но всем все было понятно. И снова возмущенные читатели требовали принять суровые меры против негодяев, забывших, что «сало русское едят», как писал в басне Сергей Михалков. В ГИТИСе Бояджиева и Алперса, которых студенты обожали, вынудили публично покаяться. Некоторые из самых блестящих студенток вставали одна за другой и требовали, чтобы профессорам, которыми они еще вчера восхищались, запретили преподавать. Многие из этих девочек позднее, в период оттепели, стали либеральными критиками, поддерживали новый театр шестидесятых годов, театр Любимова, «Современник».

Мир Кафки. Безусловно. Эту кафкианскую природу нашего мира, мне кажется, замечательно иллюстрируют две истории. Первая – история Кости Рудницкого, одного из самых тогда затравленных критиков. Он ради заработка соглашался писать под псевдонимом статьи против самого себя и своих «безродных» собратьев. Вторая – история критика-«космополита» Варшавского. В период оттепели на заседании в Союзе писателей он доказал, что является автором одной из пьес того самого Сурова, одного из вдохновителей кампании против «космополитов». Варшавский предъявил черновики и письма, которые писал ему Суров. Но членов правления Союза писателей, а там сидели, само собой, реакционеры, это не убедило. Тогда он спросил у Сурова, откуда тот взял фамилии своих героев. Суров ответил: «Из головы». Варшавский положил перед ними еще одну бумагу. Это был список жильцов дома, в котором жил Варшавский, и там были в точности те же фамилии, что у персонажей пьесы.

Постепенно движение против театральных критиков как-то все разрасталось, находило отклик в других сферах, и становилось ясно, что это превращается в целую большую кампанию – открытого антисемитизма, в пожар, охвативший всю страну.

В сорок седьмом году Симу уволили из училища, где он преподавал мастерство актера. Было такое Московское театральное училище, давало среднее образование. Сима ставил там «Снегурочку», и, судя по тому, как он рассказывал и что говорили его ребята – ученики, которые его обожали, – ставил очень интересно. Так вот формулировка при увольнении была такая: что он, Семен Лунгин, не может научить своих учеников «звучному русскому стиху».

А потом и из театра Станиславского его уволили. Ему предложили там остаться рабочим сцены. Он согласился. Мне не говорил, что уволен, очень боясь меня испугать и огорчить. Денег не было, но так как в театрах тогда тоже был неплатеж, как сегодня, я не удивлялась. И вообще я поставила себе за правило никогда не спрашивать у Симы денег. Не хватает – лучше самой найти выход, что-то продать или занять. В общем, считала, что это мое дело, и совершенно правильно. Потому что Сима не мог бы выдержать этого пресса. И я его нисколько этим не отягощала.

Мы продали всю мебель, которая была в квартире, всю эту громоздкую, импозантную мебель: столовую, потом спальню из карельской березы. Тогда были такие скупки в Москве, которые приезжали и разом все забирали. Потом мы стали – не мы, а я, конечно, – стала носить вещи в ломбард. И все, что было хоть мало-мальски ценное… У меня было пятнадцать, наверное, или восемнадцать квитанций из ломбарда, я боялась запутаться, одалживала деньги у кого-то, снова закладывала, и так мы жили много лет подряд. И тем не менее мы с первого же дня жили невероятно весело и счастливо. Все эти трудности материально-организационного, скажем, характера были абсолютно нипочем. Может, это молодость. А может, это удивительный Симин дар претворять жизнь в какое-то полутеатральное действо. Мы как бы играли все время. Даже не знаю, как это выразить, – было какое-то ощущение праздника, который длится, который втягивает нас. Было очень много радости, просто, видимо, оттого, что мы вместе. Вот так бы я сказала: на фоне очень тяжелой материальной и моральной жизни у нас никогда не было ощущения, что мы трудно или плохо живем. Мы всегда жили весело. И хорошо. И счастливо. И как-то очень полно.

36

Во время войны по инициативе Сталина был создан так называемый Еврейский антифашистский комитет. Там объединили известных писателей и ученых-евреев с целью укрепить связи с международным сообществом, в частности с американскими евреями, которые могли оказать Советскому Союзу финансовую помощь в войне. Одним из самых активных деятелей в этом комитете был Соломон Михоэлс, директор Московского еврейского театра, один из крупнейших наших актеров. Говорили, что Сталин не раз его к себе приглашал, чтобы он играл перед ним короля Лира, и всегда хвалил, благодарил за игру. Михоэлса послали в США собирать средства, с чем он очень успешно справился.

Перед самым Новым годом в декабре сорок седьмого несколько десятков писателей и других представителей интеллигенции, в большинстве – члены Еврейского антифашистского комитета и люди из ближайшего окружения Михоэлса, были арестованы. А через три недели мы узнали из газет, что Михоэлс попал под машину в Минске и погиб. Никто из нас, из тех, с кем я общалась, в эту версию не поверил. Правда открылась только спустя годы. Михоэлс был убит КГБ по приказу Сталина. На рассвете обнаружили тело, раздавленное машиной и с раскроенным черепом. Светлана Аллилуева, дочь Сталина, рассказывает в мемуарах, что слышала, как отец по телефону говорил об убийстве и приказывал представить эту смерть как несчастный случай.

Тело доставили в Москву, похороны устроили почти на правительственном уровне, церемония проходила там, где был театр Михоэлса, у Никитских ворот.

Уже давно, с тех пор как началось «раскрытие псевдонимов», жизнь Еврейского театра едва теплилась: обычная публика боялась ходить на спектакли. Была горстка верных почитателей. Актеры продолжали играть, но чаще всего перед почти пустым залом. Потом Еврейский театр закрыли, а здание передали театру Станиславского, спектакли которого тогда временно шли в подвале на улице Кирова. То есть театру, где работал режиссером Сима. И ему поручили осмотреть зал, чтобы проверить, подходит ли сцена для пьесы Шеридана, которую они как раз ставили. Сима был счастлив: наконец-то его театр получит настоящую сцену. Он рассказывал мне, как вошел в неосвещенный вестибюль и старушка-вахтерша, сидевшая в углу, сказала, не дожидаясь вопроса: «Он там, поднимайтесь». Сима прошел по темному коридору в зал, никого не встретил и направился к сцене. И, он говорил, только теперь, при виде пустого зала, ему открылась ужасная сторона его поручения. Смерть театра подобна смерти человека. Он, со сжавшимся сердцем, чувствуя себя предателем, развернулся и пошел по коридору к выходу. И вдруг его остановил голос: «Кто там, войдите». Из-под одной двери пробивался свет. Сима толкнул ее и очутился в просторном кабинете. В дальнем конце сидел за столом Михоэлс, подперев могучую голову ладонью. Сима приблизился, на ходу что-то лепеча о цели своего визита. Мол, речь идет всего о нескольких спектаклях. Михоэлс сделал вид, что верит, но не мог скрыть горькой усмешки и обратился к Симе на идише. Сима смутился, сказал, что не понимает языка, и Михоэлс сказал по-русски: «Стыдно, молодой человек, стыдно не знать своего родного языка». Потом спросил, что они собираются играть, устало махнул рукой на прощание и произнес «Зай гезунд». Это на идише «Будь здоров».

И вот перед театром собралась толпа воздать Михоэлсу последние почести. Нас было много. Людей потрясла эта загадочная и страшная смерть. Сима, который стоял близко у еще открытого гроба, рассказал мне, что лоб Михоэлса был совершенно раздавлен и напоминал мозаику под слоем грима. Шел снег, и на крыше дома напротив старик играл на скрипке. Мы не слышали что. Я видела, как развеваются на ветру его седые волосы, как он водит смычком по скрипке, но музыка вниз не долетала.

Что касается остальных членов Антифашистского комитета, никто из арестованных не выжил. Среди них были мужчины и женщины, уже пожилые, которых расстреляли, – например, Перец Маркиш, Бергельсон, Фефер, Квитко[25]25

П. Маркиш (1895–1952) – поэт, прозаик и драматург, Д. Бергельсон (1884–1952) – романист, И. Фефер (1900–1952) – поэт и драматург, Л. Квитко (1890–1952) – поэт, все они писали на идише. Выжила одна только Лина Штерн, биолог.

[Закрыть]. Другие умерли в тюрьме, объявив голодовку. Так погиб папа Эльки Исаак Маркович Нусинов. Во время следствия он вел себя очень мужественно и повторял следователю, который его допрашивал: «Я был коммунистом задолго до вашего рождения».

В конечном счете единственный, кого не арестовали из руководства Еврейского комитета, был Илья Эренбург. И люди, конечно, задумывались: почему?

Я не была лично знакома с Эренбургом, хотя на писательских собраниях часто его видела и слышала. Но его личность и в еще большей степени его путь настолько типичны для определенной части интеллигенции, что мне кажется, я его хорошо знала. Он был человек талантливый, образованный, очень умный и все же не посмевший идти своим путем. Наверное, им двигал инстинкт самосохранения. Но не только. Еще и потребность, без сомнения искренняя, участвовать в том, что представлялось ему, несмотря ни на что, великим историческим моментом. И он предпочел полностью принять правила игры, чтобы не оказаться за бортом. Принятое раз и навсегда решение с чем угодно соглашаться вело его, как и многих других, от лжи к подлости, не избавляя от страха.

Сима и я и большинство наших друзей судили его строго. Мы не понимали, как мог автор «Хулио Хуренито», ироничной книги, написанной в двадцатые годы (кстати, не переиздававшейся), человек, влюбленный в Париж, поклонник импрессионизма и абстрактного искусства, космополит в настоящем смысле слова, – как мог он не только приспособиться к сталинскому режиму, но и служить ему? Как он мог написать такую угодливую книгу, как «Не переводя дыхания», в начале тридцатых? Такую пошлую, как «Падение Парижа», после войны? Конечно, мы восхищались его репортажами в «Известиях» о войне в Испании и еще больше – репортажами, которые он почти ежедневно присылал с фронта в Отечественную войну. Эти статьи сделали его фантастически популярным. Солдаты в окопах вырывали их друг у друга, и даже при дефиците бумаги страничка Эренбурга в «Красной звезде» никогда бы не пошла на самокрутку. Зато можно было обменять Эренбурга на хлеб. Одна из самых знаменитых его статей называлась «Убей немца». Такое подстрекательство к убийству всякого немца, где бы он ни был, кто бы он ни был. Мне показалось это совершенно непристойным.

После войны он пользовался огромной известностью. Возможно, она и спасла его в период космополитизма. Он был не каким-то безвестным критиком или автором книжек на идише, а народным героем. Сталин умело использовал старые связи Эренбурга с Западом. Когда он разрешил ему поехать в Париж, то прекрасно знал, что Эренбург, как прежде Горький, будет свидетельствовать в пользу режима.

Однако тот же Эренбург пытался опубликовать «Черную книгу», которую они составили вместе с Василием Гроссманом, – памятник страданиям евреев во время нацистской оккупации. А эта тема была под абсолютным запретом. Ее просто не существовало. И я, встречая Эренбурга на всяких собраниях в последние годы его жизни, понимала, что, при всей неоднозначности этой фигуры, он – один из значительных свидетелей века, который воплощает преемственность русской культуры. И «Люди, годы, жизнь» это показывают. Они публиковались, эти его мемуары, в «Новом мире», ценой огромных трудностей с цензурой, и вернули какую-то часть нашей памяти, хотя Эренбург и не говорил всей правды. А кроме того, не будем недооценивать его роль в эпоху оттепели. Собственно, и сам термин принадлежит ему. Даже когда казалось, что он в безопасности, что он на коне, в действительности его не покидали страх и беспокойство. Он тоже до самой смерти Сталина каждую ночь ждал звонка в дверь.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.