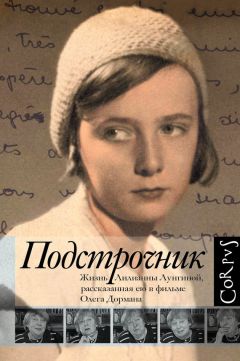

Автор книги: Олег Дорман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)

Вкладка

Здесь я сижу у папы на коленях, я очень любила папу, он меня очень баловал, и до этой минуты я ощущала слитность с ним и со всем миром, а тут вдруг как бы противопоставила себя и папе, и всему, что было вокруг.

Дед был не только хозяин этой аптеки, но и сам фармацевт, химик, занимался все время в лаборатории какими-то изобретениями – и обожал игрушки.

Мама и папа – это гимназический роман. Мама закончила полтавскую гимназию, а папа – реальное училище с инженерно-техническим уклоном.

У меня сохранилась заветная мамина тетрадка, в которой описано, как шестого июня седьмого года на террасе ее дома праздновали окончание учебы. Праздновали дружеской компанией, три девочки и три мальчика, и есть запись удивительных, романтически-возвышенных планов, которые они имели на эту жизнь.

После погромов седьмого года мамина семья уехала из Полтавы в Германию. Прожили там два или три года, а потом перебрались в Палестину. Но мама не вынесла разлуки с отцом. Она оставила родителей в Яффе и вернулась в Россию искать папу. А он тем временем успел кончить Петербургский горный институт.

И тут началась Первая мировая война, папа пошел воевать. Что называлось, «вольноопределяющимся». И попал в немецкий плен. Почти четыре года сидел в немецком плену, поэтому потом очень хорошо говорил по-немецки.

А мама во время воины организовала детский сад для еврейских детей, чьи отцы были мобилизованы. Первый еврейский детский сад, «пятидневку», т. е. там дети жили, спали, их разбирали только на выходной день.

Папа вернулся из плена, как и все, к концу войны, в девятнадцатом году. Видимо, тут они окончательно соединили свои жизни.

И получил сразу первое назначение – заведующим гороно в город Смоленск. Куда папа с мамой и переехали, там им дали комнату – келью в Смоленском монастыре, где шестнадцатого июня двадцатого года я и родилась.

Весь московский период, а потом и в дальнейшем меня сопровождали куклы. Мама была страстной любительницей кукольных театров и хотела создать свой театр.

Когда мне было два года, мама возила меня в Берлин, где мы встретились с бабушкой. Сама я почти ничего не помню, но судя по маминым письмам отцу, бабушка все время критиковала ее за то, что я не так одета, не так причесана.

В двадцать пятом году был брошен клич, что нужно начать торговать с Западом. Многих членов партии с высшим образованием стали посылать на загранработу.

От первого учебного года у меня осталось очень яркое воспоминание. Как-то раз к нам приехал Горький. Он эмигрировал из России еще в двадцать первом году.

За время нашей жизни в Германии я превратилась в немецкую девочку. Потому что я ходила в посольскую школу только первый год, а потом пошла в нормальную немецкую гимназию, научилась писать готическими буквами, бойко читала детские, готическими буквами напечатанные книжки.

Сидеть надо было положив руки на парту – строгая немецкая гимназия. Женская – мальчики и девочки тогда учились отдельно. Охотно ходила. Никаких негативных эмоций это не вызывало. Как-то все ходили. Вообще, в тот момент мне хотелось быть как все, жить как все, сливаться.

Когда папа должен был вернуться из отпуска, мы поехали встречать на вокзал – его в поезде не было. На другой день он позвонил и сказал только: «Не ждите меня».

Как сказать, какая была мама? Мама была полна шуток, игры. В ней очень сильное было игровое начало. Мама с детства очень легко рифмовала и писала всякие шуточные стихи. Ну вот эпитафию такую, скажем, написала.

Бульвар Пастера, тринадцать – на всю жизнь запомнила этот адрес, дом Ревекки, маминой гимназической подруги. Она вышла замуж за сына очень знаменитого в России в те годы профессора психиатрии Минора.

Помню, как в первый же вечер Ревекка с мамой куда-то ушли, а мы, дети, остались одни. Мальчик Ляля, на три года старше меня, и девочка Зина, немыслимая красавица, на пять лет меня старше, белокурая, с совершенно роскошными локонами.

А потом мама организовала кукольный театр. Назывался он русским словом «Петрушка». Кукольный театр очень простой – куклы и ширма. В одной руке ширма, в другой – чемоданчик с куклами, и можно путешествовать хоть куда.

Все, что она делала, – и кружок одиноких, и детский сад, и тот кукольный театр «Петрушка», который все-таки завоевал Париж, шутка сказать – все газеты писали рецензиии, это что-нибудь да значит! – она делала талантливо.

Она вылепила пятнадцать-двадцать кукол, набрала ребят, детей знакомых. Вокруг Ревекки была компания бывших советских людей, ставших эмигрантами.

Я хорошо помню, как одна ее подруга, которую я обожала, которая была актриса в кино и невероятная красавица с огромными зелеными глазами, звали ее Элиан Тайар, иногда водила меня на киностудию с собой и почему-то всем там говорила, что я ее дочка.

Мама перевела меня в лицей Виктора Дюрюи. Довольно близко, тоже в Латинском квартале, я пешком утром ходила в этот лицей. И там я нашла свою любимую французскую подругу…

Лето мы проводили в Сен-Жан-де-Люзе, выступали, но было много свободного времени. Все эти ребята вокруг Лиды, с которыми я подружилась, каждое лето туда ездили. И летом я включалась в этот мир старших друзей.

Сен-Жан-де-Люз – знаменитый, престижный курорт. Где, между прочим, жил Шаляпин. У него была вилла, немножко выше, над городом, и мы с мамой ходили приглашать Шаляпина на спектакль кукольного театра.

Жипе был влюблен в Лиду, в мою любимую подругу. Они даже еще не целовались, потому что я помню, как позже получила от Лиды письмо, в котором она написала, что Жипе ее первый раз поцеловал.

В этой новой жизни мне страшно не хватало папы. Он, правда, каждый день писал мне открытки. И вот у меня образовалось, соответственно, считайте, сколько: четыре года по триста шестьдесят пять открыток. Его открытки заставляли меня читать по-русски, потому что мне хотелось их читать самой.

Мы вернулись в Париж, и мама сказала, что мы возвращаемся в Россию, к папе. Было чувство обрыва жизни. Моя французская учительница в моем альбоме написала: «Моей любимой ученице Лиле с боязнью, что мы больше никогда не встретимся. Она уезжает в свою далекую, не достижимую для нас Родину».

Жизнь в Париже оставила в моей памяти ощущение бега. Я мчалась куда-то вперед. Не шла, не сидела, я бежала, я мчалась чему-то навстречу. И вдруг меня резко с дороги сбили в совершенно другую сторону.

В Москву мы приехали четвертого мая тридцать четвертого года. Первые впечатления. Квартира. Знаменитый дом Каляевка, пять, построенный на деньги людей, работавших за границей. За валюту, которую папа заработал в Берлине, он получил квартиру. Номер 215, на седьмом этаже. Лестниц еще не было, а о лифте и говорить нечего, – были настилы. И вот нужно на седьмой этаж подниматься по таким настилам.

После долгих поисков решили, что меня отдадут в немецкую школу. Это была школа для детей коммунистов, бежавших от Гитлера, и специалистов, которые помогали строить эту новую социалистическую державу.

Что меня поразило: до какой степени все ребята думают одно и то же. Меня поразил конформизм, единство, отсутствие индивидуальных черт у ребят. И мне очень хотелось быть как все.

Когда я вернулась из лагеря, то назад меня папа в немецкую школу не пустил. Я была убита этим, но он, всегда очень мягкий со мной, здесь был совершенно железен, и я очень скоро поняла, насколько он был прав, потому что в тридцать шестом году всю эту школу разогнали, всех учителей, очень многих родителей и немало детей арестовали, и вскоре школа перестала существовать.

Все его товарищи по объединению, где он работал, – оно называлось «Технопромимпорт» – уже были арестованы. Папа по болезни… к счастью, он заболел, это страшно говорить – «к счастью», но тем не менее только его болезнь дала ему возможность умереть в собственной постели, а не в камере.

В седьмом классе я попала в школу, которую потом и кончила. Это была в моей жизни двенадцатая школа. Самая главная и любимая. Называлась она очень торжественно: «Первая опытно-показательная школа Наркомпроса»

У нас был действительно замечательный класс, из которого вышло много интересных ребят. Не пойти в школу было страшным наказанием. Когда поднималась температура, мы сбивали градусники. Потому что, хотя у нас были очень хорошие учителя, самым интересным было живое общение. Оно увлекало, мы поздно расходились, провожали друг друга, – шла своя интенсивная жизнь.

Все эти ребята друг об друга шлифовались. Здесь, пожалуй» каждый человек был яркой индивидуальностью, нес в себе что-то совершенно своеобразное. И без моей любимой школы я была бы другой, я бы совсем иначе, наверное, прожила бы свою жизнь, – школа мне исключительно много дала.

Другое сильное впечатление тех лет. Папа дружил со всемирно знаменитым шахматистом Эмануилом Ласкером, и по воскресеньям, два-три раза в месяц, мы ходили всей семьей к ним обедать. Он жил здесь в эмиграции, бежавши от Гитлера, он был еврей, как известно. Чувствовал себя здесь неуютно, мало кого знал, очень привязался к папе и даже играл с ним в шахматы после этих обедов. На каком-то очередном обеде он нам сказал: все, мы попросили визу, уезжаем в Америку. Мы боимся здесь оставаться.

Мама вела кружок кукольного театра при Союзе писателей. Поэтому ей продали путевки в писательский дом в Коктебеле. Эта земля растрескавшаяся, этот изумительной красоты абрис одной из самых древних в Европе горных цепей – Карадага, – все это было пленительно. А дополнением к этому, гармоничным и поэтичным, был Дом поэта, дом Волошина.

Тогда же я познакомилась с другом, который потом прошел через всю мою жизнь, – с Ильей Нуси-новым, Элькой, как его все звали.

Ее звали Алена Ильзен. Ее родителей арестовали в течение двух недель, сперва отца, потом мать, и она с младшей сестрой Лиликой осталась одна.

Во время войны Алена была арестована, провела в лагере двенадцать лет и выжила среди урок только потому, что романы рассказывала. Они ее подкармливали и оберегали и не давали ей причинить никакого зла, потому что она была прекрасный устный рассказчик, а это там очень высоко ценилось.

Я, в своем стремлении всех перезнакомить, немедленно познакомила их с Люсей Товалевой, моей одноклассницей по немецкой школе: у нее к тому времени мать тоже арестовали. И Люська перебралась жить к Алене. И под Новый тридцать восьмой год у Алены в квартире арестовали Люсю.

Люся провела десять лет в карагандинском лагере. Она мне сказала как-то: «Мне казалось, меня больше нет. Это кто-то другой живет в моем теле. Я запретила себе вспоминать о прошлом». Когда Люсин срок кончился, она не испытала никакой радости.

Я закончила школу с аттестатом отличника, что потом стало соответствовать золотой медали, поэтому мне надо было пройти только собеседование. А Дезик Самойлов сдавал все…

Мы с Дезиком, взявшись за руки, пошли в ИФЛИ – в Институт истории, философии и литературы, такой элитарный вуз типа пушкинского лицея, созданный советской властью в тот момент, когда стало ясно, что нужны высокообразованные люди, чтобы иметь сношения с иностранными государствами.

Собеседование проводили не профессора, а совсем молодой человек, которого, как я вскоре узнала, зовут Яша Додзин и который был одновременно начальником отдела кадров и начальником спецотдела ИФЛИ.

А потом вышел совсем уже молодой мальчик и сказал: «Можешь не волноваться – тебя примут». Он стал моим очень близким другом и замечательным переводчиком, мы вместе работали – звали его Нема Кацман.

Собеседование проводили не профессора, а совсем молодой человек, которого, как я вскоре узнала, зовут Яша Додзин и который был одновременно начальником отдела кадров и начальником спецотдела ИФЛИ.

А потом вышел совсем уже молодой мальчик и сказал: «Можешь не волноваться – тебя примут». Он стал моим очень близким другом и замечательным переводчиком, мы вместе работали – звали его Нема Кацман.

У меня есть фотография Марка и Жени, которую я чудом получила через много лет после войны. Это были совершенно замечательные по чистоте, по какой-то душевной прелести ребята.

Старшекурсники все говорили: вот подождите, на втором курсе вам будет читать Владимир Романович Гриб, и вы увидите, что это такое. И мы увидели. Мы совершенно обалдели, но это оборвалось.

Когда он попал в больницу, курс Возрождения стал читать Леонид Ефимович Пинский. Его невнятное бормотание – это был процесс мысли. Мы впервые видели, слышали, как человек мыслит.

В дальнейшем этот мальчик стал известен на всю страну, это, я думаю, лучший поэт нашего поколения, Давид Самойлов.

Это был Юра Кнабе, Георгий Степанович Кнабе – он потом стал завкафедрой иностранных языков во ВГИКе.

А на втором курсе к нам пришел учиться сын советского посла в Америке Олег Трояновский. Он был очень милый парень, довольно плохо говорил по-русски и знал не все слова.

Думаю, я именно в ИФЛИ обрела какое-то настоящее видение и мира, и людей, и культуры. Я поняла еще, что надо защищать какие-то вещи. Может быть, в тот момент заглох и страх, не знаю.

В ИФЛИ была очень сильная группа молодых поэтов. Во главе ее стоял Павел Коган. Они противопоставляли себя поэтам старшего поколения.

Театральная молодежь тоже считала, что в театре застой. И вот молодой актер Плучек и молодой драматург Алексей Арбузов создали студию. Задумано было так, что каждый из участников придумает себе образ и напишет заявку на свою роль.

А потом группа литературных ребят – в том числе Саша Галич, который был тогда Сашей Гинзбургом, Сева Багрицкий, сын поэта Багрицкого, Исай Кузнецов, который стал потом драматургом, Зяма Гердт, бывший очень важным персонажем в постановке, – соединила эти заявки в «Город на заре».

В конце лета тридцать девятого года мы поехали в Теберду, на Кавказ. Встречали рассветы, смотрели, как солнце поднимается над ледниками, слушали, как шумят горные потоки, и как-то забыли о прошлой зиме. И вообще все внушало надежду, что «чистки» закончились. Думали – может, начнется нормальная жизнь?

Но началась война… Передо мной встал выбор: поехать на трудовой фронт, как большинство моих подруг, потому что мальчики все ушли добровольцами, Женя Астерман, Марк Бершадский – они тут же записались добровольцами на войну. Или подумать о маме. И, к великому осуждению моих товарищей, я все-таки решила, что обязана о маме подумать. И что мне надо маму увезти.

Приплыли в Набережные Челны, которые тогда были деревней, это сейчас стал город. Маму я оставила сидеть на причале, а сама пошла искать районную газету.

И еще раз жизнь мне улыбнулась. Главный редактор, единственный редактор этой газеты, оказался совершенно замечательным человеком. Даричев. Я его помню. Он был настоящий самородок, абсолютный самоучка, грамоте сам научился.

Я увидела девочку, которую звали Ася Голь-дина и которая была подружкой Марка Бершадского. Я, как безумная, закричала «Ася!», стала махать, она увидела, узнала, замахала в ответ. Она мне рассказала, что Марк и Женя погибли в первых боях.

Второе событие весны – появление Другого знакомого мне человека, а именно, Маргариты Алигер. Оказалось, ее старшая дочка Таня с бабушкой, ее матерью, тоже жили в Набережных Челнах.

Жили мы с мамой вдвоем одни на свете. Жили очень хорошо. Вот у мамы в тетрадке есть стихотворение, как я на Новый год смогла раздобыть ей пол-литра молока и принесла ветку хвои.

К тому времени главным событием, потрясшим нас, был рассказ, который я услышала из очень правоверных и покорных уст, а именно от Левы Безымянского, который приезжал в оптуск в Москву, Он рассказал, что в армии появился антисемитизм. Это была совершенно новая тема в нашей жизни. Лева работал переводчиком на очень высоком уровне, в частности, он Паулюса Допрашивал.

День Победы был омрачен тем, что мама не дожила до него. Мы так мечтали все эти годы, что когда-нибудь эта война все же кончится, как все когда-то кончается.

Подошел сорок седьмой год, и произошло событие, которое перевернуло всю мою жизнь. Я пошла встречать Новый год к Эльке Нусинову, как должна была пойти шестью годами раньше. И я уже заранее знала, что там будет их общий приятель, режиссер из театра Станиславского по имени Сима Лунгин.

Потом мы с Симой выяснили, что когда-то раньше, тоже в новогоднюю ночь, он заходил за Аней в дом, где мы с ней были в гостях. Но ни Сима, ни я этой встречи не помнили. Судьба назначила нам встречу через несколько лет.

Симин отец был архитектором, а также занимался облицовкой домов. Он когда-то строил этот дом и поэтому смог получить в нем большую квартиру.

Потом родился Павлик.

В какой-то момент я поняла, что не могу, чтобы у нас был один ребенок. Нужен обязательно второй. И родился мальчик. Назвала я его Женей. В честь Жени Астермана, о котором я рассказывала, – моей ифлийской любви.

А может, это удивительный у Симы был дар претворять жизнь в какое-то полутеатральное действо. Мы как бы играли все время. Даже не знаю, как это выразить, – было какое-то ощущение праздника, который длится, который втягивает нас.

К этому моменту ни Сима, ни я «В окопах Сталинграда», опубликованных в журнале «Знамя», не читали. Мы не знали, что это за писатель, что за человек.

Я думаю, Вика был самым свободным из всех, кого я знала. Он никогда не был диссидентом в буквальном смысле слова, его конфликт с властью носил нравственный характер. На почве отвращения ко лжи и демагогии.

Наша дружба длилась до дня Викиной смерти. Он стал нам как бы братом, когда бывал в Москве, то жил всегда у нас, один или с мамой, – вообще он жил в Киеве с мамой со своей. Месяцами жил у нас. Мы почти всегда летом отдыхали вместе.

Сима был знаком с Элькой с довоенных лет, и они вместе сочиняли пьесы.

Эльку выгнали из института, где он работал, потому что началось дело Еврейского антифашистского комитета, все члены его были арестованы, в том числе отец Эльки Нусинова, профессор Нусинов.

Сима и Элька работали с замечательными режиссерами. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» поставил Элем Климов, эта вещь стала классикой детского кино. Через много лет они сделали с Климовым «Агонию», которая десять лет ждала выпуска на экран. Две картины с Роланом Быковым – «Внимание, черепаха!» и «Телеграмма». «Жил певчий дрозд» с Отаром Иоселиани.

Среди вернувшихся из лагерей был и Леонид Ефимович Пинский. Его арестовали поздней осенью сорок девятого года. Накануне мы втроем гуляли в каком-то парке. Они с Симой купили четвертинку и на ходу ее распили. И мы договорились встретиться через два дня. Прошел день, второй, а на третий мне позвонила одна его ученица и сказала: я ездила к Леониду Ефимовичу – его дверь опечатана.

На пересылке Леня встретился с профессором Штейнбергом, востоковедом, которому Эльсберг был как брат родной. Когда Штейнберга арестовали, его жена, естественно, побежала в ту же ночь к Эльсбергу…

Другого такого времени потом уже не было. Все жаждали услышать свежее, живое слово. Ведь целлулоидная литература тех лет отбила у людей желание ее читать. И вот когда вдруг прорвалось живое человеческое слово, то увлечение было невероятным. Однажды Вика привел Евтушенко к нам обедать…

Когда «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича» – это было событие чрезвычайного значения. Общенационального. Вообще, смотрите, как интересно – печатание книг, стихов является каким-то важным моментом в высвобождении этой несчастной страны из пут порабощения.

Это был момент окончательного разделения интеллигенции. Выяснилось, что нужно занять какую-то позицию. Либо одобрить, либо осудить то, что произошло в Венгрии. И это стало водоразделом. В частности, никогда не забуду, как мы с Леней Пинским поехали к Михаилу Александровичу Лифшицу, нашему довоенному кумиру. И вот тут на моих глазах произошел разрыв между ними.

Освободившись, Солженицын написал повесть. Лева Копелев принес ее своей подруге, замечательному литературному критику, заведующей отделом прозы в «Новом мире» – Анне Самойловне Берзер, Асе Берзер, которая стала позже редактором Вики Некрасова и моей очень близкой подругой.

Шаламов вернулся следом за Солженицыным. Я с ним познакомилась у Леонида Ефимовича. Это был совсем другого облика человек. Я увидела еще не старого, но совершенно состарившегося, похожего на образы Рембрандта человека.

Володя Тендряков. Теперь его мало знают, вообще это замечательный писатель, один из самых честных, правдивых, искренних авторов шестидесятых годов.

Миша Швейцер, из нового поколения послевоенных режиссеров, но уже имевший некоторое имя, потому что сделал с Тендряковым успешный фильм.

И это эпизод почти такого же значения, как то, что я двенадцатого января осталась ночевать у Симы. Б рабочем плане я вытянула невероятно счастливый жребий. И то, на что я злилась… Вот сделала бы французскую книжку, никто бы ничего не заметил, и я бы ничего не заметила. А тут я попала в изумительный мир совершенно замечательной детской писательницы Астрид Линдгрен.

Вот такая появилась Мотя – деспотичная, очень строгая, с четким мнением по всякому поводу – и почувствовала себя здесь полной хозяйкой.

Но вместе с тем… как бы это сказать? Все-таки, странным образом, эта натура, такая противоположная мне во всем, была очень близким человеком. И я ее ощущала как родного человека.

Мы с Вернанами потеряли друг друга на тридцать с лишним лет. И вот теперь сидели и несколько дней подряд рассказывали друг другу свою жизнь.

Я узнала, что Вернан был один из главных людей во французском Сопротивлении. Днем преподавал в лицее, а ночью ездил на какие-то страшные задания – подрывал пути, бог невесть что, надевал вместо маски чулок на лицо. И что он награжден редкой медалью, которой де Голль наградил всего шестьсот человек во Франции.

Лида тоже была коммунисткой. Сперва мы, конечно, старались избегать разговора на эту тему, но на какой-нибудь третий день мне пришлось сказать Жипе: скажи, как же ты можешь быть в партии?

В семидесятом году в нашей жизни случилась величайшая беда. Северный флот пригласил Лунгина и Нусинова на большой военный корабль, чтобы из Североморска проплыть вдоль всей Европы до Одессы. Девятнадцатого мая Илья Нусинов умер на корабле от спазма сердца. Они все делали вместе. Симе казалось, что он не сумеет работать один. Он ведь даже не печатал на машинке до этого времени: Сима валялся на диване, а Элька печатал. Надо было заново учиться писать.

В семьдесят четвертом году уехал Вика. Было, конечно, ясно, что он уезжает навсегда. Для нас с Симой это была страшная потеря. Мы не могли себе представить жизнь без Вики.

Моя подруга Флора Литвинова

Главное в этой жизни – люди, и людей замечательных гораздо больше, чем предполагаешь. Значит, все-таки хорошее побеждает плохое. Надо внимательнее присматриваться к людям вокруг. И может быть, это есть тоже маленькая тропинка, ведущая к какой-то радости.

…наши любимые друзья Золотухины.

Мои дорогие, очень близкие друзья – Дуся Каминская и Костя Симис.

Если подводить еще итоги моей жизни, то, конечно, главное в ней это два сына. У нас с Симой два больших мальчика. Есть еще у нас внуки. Есть большой внук Саша, Пашкин сын…

…и есть двое внуков в Париже, потому что Женя женился на француженке. Мальчик, которому шесть с половиной лет и которого зовут Антуан, и девочка трех с половиной лет по имени Анна.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.