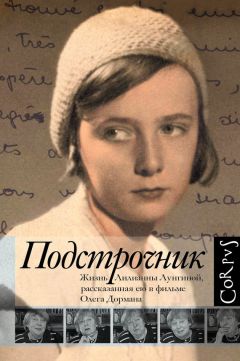

Автор книги: Олег Дорман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)

59

Вплоть до семьдесят третьего года диссидентское движение расширялось – и борьба с ним тоже. Процессы шли один за другим.

Однажды я зашла в кабинет Аси Берзер в «Новом мире» и увидела человека, совсем не похожего на тех, кто обычно ходит в литературные журналы. Очень высокого, костлявого, с лицом в глубоких морщинах, как будто вырубленным из камня. У него были руки с крупными ладонями, обломанными ногтями, задубевшие от мороза и тяжелой работы: я сразу обратила на них внимание, потому что они высовывались из коротких рукавов пиджака – видимо, с чужого плеча. Говорил он хриплым голосом, с легким простонародным выговором, не договаривал слова и немного заикался. Когда он прощался, то первый неловко протянул Асе руку, что, вообще-то, считается признаком невоспитанности, и его лицо осветилось обаятельной улыбкой, детски-наивной. Это был Анатолий Марченко. Он только что вышел из лагеря и принес Асе рукопись «Моих показаний» – первого текста о лагерях не сталинской, а брежневской эпохи, из которого было ясно, что система осталась неизменной. Как опубликовать такой текст? Но у Марченко был не тот характер, чтобы с чем-то считаться. Он был сыном колхозника, университеты прошел в тюрьме и не переставал бороться. Он посвятил свою свободу помощи политзаключенным всеми возможными способами. Но свобода была недолгой. Его многократно арестовывали, и он, можно сказать, всю свою жизнь провел в тюрьме, объявляя голодовку в знак протеста против незаконного наказания других узников и плохого обращения с ними. Он умер в восемьдесят шестом году, не дожив двух дней до объявления о его освобождении. КГБ не раз предлагал предоставить ему возможность эмигрировать, но он все эти предложения отвергал.

Дома у Флоры Литвиновой, моей подруги, я впервые встретилась с генералом Григоренко. Помню мое удивление при виде такого гостя в этом доме. У него была внешность типичного советского аппаратчика. Плотный, квадратный, почти лысый, с властными жестами, а его манера говорить выдавала крестьянские корни. Он не случайно выглядел как номенклатурщик. Еще совсем недавно Григоренко занимал один из самых престижных постов в Военной академии имени Фрунзе: заведовал кафедрой кибернетики. Он воспринял доклад Хрущева буквально, начал размышлять и постепенно, шаг за шагом, открывал все извращения системы. Эта была долгая и тяжелая внутренняя работа, но когда он укрепился в своих новых убеждениях, то уже не хотел молчать. И вступил в борьбу внутри самой партии, обличая тех, кто противился процессу либерализации. Его пламенные речи не были оценены по достоинству; от него потребовали покаяния. Но никакие угрозы на него не действовали. И он, сын мужика, вознесенный режимом, пожертвовал всем – званием, партией, научной работой – и стал одним из самых смелых борцов за права человека. Он в особенности защищал крымских татар. Власть, конечно, не могла смириться с тем, что один из своих, да к тому же генерал, способен принести в жертву карьеру во имя чистоты ленинизма. В их глазах он был опаснее, чем любой другой диссидент. И поэтому арестовать его было мало – нужно было объявить его сумасшедшим. Когда я потом увидела Петра Григорьевича после нескольких лет, которые он провел в психбольнице, он сильно изменился. Он вернулся из ада, превратился в маленького худого старичка, утратил бравый вид – но выражение глаз говорило о прежней несгибаемой воле, которую хотели сломить химическими препаратами. Его жена рассказывала, что видела его плачущим, как дитя, на койке этой больницы-тюрьмы. Потом один смелый врач стал делать ему инъекции витаминов вместо нейролептиков, и он понемногу восстановился, набрал достаточно сил, чтобы сразу после освобождения снова продолжить борьбу. Это был человек такого же мужества, как Сахаров. Они оба пошли на то, чтобы все потерять – славу, почести, деньги, и не пощадили себя ради права говорить правду, ничего, кроме правды.

После того как наши танки раздавили Пражскую весну, мы так и не смогли по-настоящему оправиться от удара. Вся либеральная интеллигенция впала в глубокую депрессию, убежденная, что советская власть непобедима.

В противоположность таким живым, таким полным надежды шестидесятым годам семидесятые начинались мрачно. Сталинисты набирали силу, Солженицын был изгнан из Союза писателей, который поносил его как мог, начиная со страшной кампании, возглавленной Шолоховым и возродившей былые приемы – вроде писем, которые слали в «Правду» колхозники и рабочие, возмущенные, что подобный человек живет на «нашей земле». Твардовского наконец сместили с поста главного редактора «Нового мира» после длительной битвы, заключительным эпизодом которой стало письмо, подписанное тринадцатью писателями, требовавшими его отставки.

А потом началось дело Якира и Красина, практически положившее конец диссидентству. Петр Якир был сыном знаменитого генерала Красной армии, расстрелянного Сталиным в тридцать седьмом году. Самого его арестовали в возрасте четырнадцати лет, он семнадцать лет провел в лагерях, вернулся в Москву в пятьдесят шестом и стал одним из самых яростных обличителей сталинских преступлений. А Виктора Красина, отец которого погиб на Колыме, арестовывали несколько раз, в первый раз – в девятнадцать лет, в самом конце сороковых годов, за критику марксизма-ленинизма. Он был математик и один из основных организаторов борьбы за права человека и считался одним из самых твердых участников движения. И вот их обоих арестовали, а вскоре по Москве поползли слухи, что оба «раскололись» во время следствия. Они выдали все, что касалось системы издания «Хроники текущих событий», – микрофильмы, корреспондентов, дипломатическую почту, имена подпольщиков. Мы узнавали, что того или другого допрашивали на Лубянке, и список вызываемых рос день ото дня. Однажды наш друг позвал нас прогуляться в подмосковном лесу, на самом деле – чтобы рассказать, что несколько дней назад его допрашивали в КГБ, и предупредить, что наша очередь не за горами. Он был поражен, получив из тюрьмы записку, подписанную Якиром, с требованием сдать книги и бумаги, которые он у себя прятал. Но еще больше он был потрясен, когда осознал, каким количеством информации уже располагают власти.

Я хорошо знала Якира и не так уж удивилась его поведению. Несмотря на всю его бойкость и задор, у меня всегда было ощущение, что он человек сломленный, и мне совсем не нравилась его манера вовлекать людей в диссидентство, не спрашивая их мнения. Такая бесцеремонность и безалаберность мне казались очень опасными. Но вот почему сдался Красин, этого никто не понимал. Как бы то ни было, власти оценили их добрую волю к сотрудничеству и вознаградили относительно мягким приговором. Их показывали по телевидению: они признавали свою вину и каялись во время процесса, который был поставлен как грандиозное шоу. Пока фабриковался этот процесс, а длился он долгие месяцы, страх вернулся с новой силой. Как и все, кто более или менее тесно был связан с диссидентством, мы избавились от всего, что могло нас скомпрометировать, – от книг, самиздатовских текстов, писем из‑за границы, и каждый день ждали, что к нам придут с обыском. Вдобавок атмосфера была как будто отравлена: не то чтобы это было недоверие, скорее разочарование и уныние, и даже пропала охота видеться и общаться с друзьями.

60

В семидесятом году в нашей жизни случилась величайшая беда.

Северный флот пригласил Лунгина и Нусинова на большой военный корабль, чтобы из Североморска проплыть вдоль всей Европы до Одессы. Дело в том, что «Мичман Панин» имел шумный успех на флоте, и Элька с Симой стали как бы считаться у моряков своими. Они прибыли в Североморск, поднялись на борт, и через три дня произошло чудовищное несчастье. Девятнадцатого мая Илья Нусинов умер на корабле от спазма сердца. Это даже был не инфаркт. На корабле имелась большая медчасть, его пытались реанимировать, но ничего не получилось. Произошло это в норвежских водах. И корабль пошел назад на нашу территорию. Навстречу был послан маленький пароходик, и перед строем – а на таком авианосце служит две тысячи человек – Эльку Нусинова с военными почестями опустили в гробу на тросе в этот подошедший кораблик, и Сима на военном самолете прилетел с цинковым гробом в Москву.

Это был этапный момент нашей жизни. Не говоря о великом горе, до сих пор все, что Сима и Элька писали – даже какую-нибудь статейку, – они писали вдвоем. Они все делали вместе. Симе казалось, что он не сумеет работать один. Он ведь даже не печатал на машинке до этого времени: Сима валялся на диване, а Элька печатал. Надо было заново учиться писать.

61

А через четыре года произошло несчастье другого рода.

Вика Некрасов из когда-то любимого всеми писателя, даже лауреата Сталинской премии, потом просто знаменитого писателя становился все более одиозным и неугодным.

Я думаю, Вика был самым свободным из всех, кого я знала.

Вообще, ущерб, который эти семьдесят лет нанесли человеку, гораздо страшнее катастрофы в экономике, экологии и национальных отношениях. Деформация психики, разрушение личности – вещи непоправимые. В результате Гражданской войны, коллективизации, массовых убийств, потом другой страшнейшей войны изменился генетический фонд нации. Погибли лучшие, самые честные, самые смелые, самые гордые. Чтобы выжить, надо было приспосабливаться, лгать и подчиняться. Конечно, я видела, как люди сопротивлялись, и не только диссиденты. Каждый из нас временами пытался делать что мог. Для творческого человека честно выполнять свою работу, выражать свои мысли, не идя на уступки, – это уже было сопротивление. Не поднять руку на собрании, когда все поднимали руку, подписать письмо протеста – это, конечно, уже другая степень сопротивления. Но все равно все это был бунт безоружных рабов. И мы отлично понимали, что совершаем безумство, что это дело обречено на провал – потому что государство, партия, КГБ всесильны. Так вот, единственный из всех, кого я знала, чья личность не была затронута, кто был свободен от этих деформаций, – это Вика Некрасов. Он не был активным борцом, не вступал, как другие, в прямую борьбу с властью, не бросил вызов системе, как, скажем, Солженицын. Но все, включая Солженицына, которого я знала, были, в отличие от Некрасова, детьми системы. При всем их «инакомыслии», несмотря ни на что, они несли ее отпечаток.

В любой ситуации Вика вел себя удивительно естественно, он ничего не боялся и не сгибался ни перед каким авторитетом. Однажды я случайно слышала его разговор по телефону с Сурковым, председателем Союза писателей. Это был злой, хитрый, опасный человек, типичный аппаратчик. К моему большому удивлению, Вика высказывал ему свое возмущение и гнев по поводу преследований очень хорошего киевского писателя Ямпольского и безапелляционным тоном требовал прекратить эту кампанию. Я уверена, что никто не позволял себе так говорить с Сурковым. Причем тот на другом конце провода что-то лепетал в ответ, какие-то объяснения, обещания.

Я часто задумывалась, откуда у Вики такая независимость, свобода поведения, такое чувство собственного достоинства. Может быть, причиной его благородная кровь? Но я видела других представителей русского дворянства, подобострастных приспособленцев. Алексея Толстого, например, но не только его одного. Может, дело в том, что Вика провел детство в Швейцарии и Франции? В атмосфере, которую создали вокруг него три чудесные женщины – бабушка, мать и тетка, совершенно его обожавшие? Его старший брат Николай в семнадцать лет, во время Гражданской войны, был убит на улице красноармейцами за то, что в руках у него была французская книжка. Как классовый враг.

Такого, как Вика, больше не было. С его художественным темпераментом и непосредственностью он жил в тоталитарном мире, как жил бы в любом другом.

До войны он блестяще учился на архитектора, но диплома не получил. Начальство не приняло его проект, который был вдохновлен творчеством Викиного любимого Корбюзье. Как раз в тот год развернулась кампания против конструктивизма – его объявили буржуазным течением, враждебным социалистической эстетике. И на долгие годы в советской архитектуре утвердился сталинский неоклассицизм. Некрасову предложили представить другой проект, если он хочет получить диплом, но он предпочел раз и навсегда отказаться от архитектуры, лишь бы не отказываться от Корбюзье. И решил стать актером, в надежде, что эта профессия даст большую независимость. В результате он оказался в городском театре Кривого Рога одновременно в двух амплуа – первого любовника и художника-декоратора. Потом началась война.

Вика любил повторять, что писателем он стал случайно. После второго ранения под Сталинградом врач посоветовал ему каждый день по нескольку часов рисовать или писать, чтобы вернуть подвижность пальцев: «разрабатывать мелкую моторику». Вика выбрал письмо, поскольку, будучи ленив, любил полежать, а писать можно, не вставая и не садясь за стол. И вот так, лежа на животе на своем продавленном диване и выводя каракули огрызком карандаша, он написал «В окопах Сталинграда».

Закончил, отдал рукопись машинистке и совершенно не намеревался ее публиковать. Не в его духе было бегать по журналам и издательствам. Он просто хотел дать почитать друзьям. Но один из них без ведома автора послал рукопись Александрову, критику, который до войны был в группе Лукача и Лифшица. Александров прочитал, пришел в восторг, отдал его в журнал «Знамя», и книгу очень быстро опубликовали. И впервые все, кто был на войне, узнали в ней самих себя, впервые люди находили в напечатанном тексте то, что пережили. Но в то же время книга бросала вызов всей традиции прославления и возвеличивания Отечественной войны. Тотчас же заголосили, немедленно обвинили Некрасова в «дегероизации», в подражании Ремарку – а это было преступлением. Книгу чуть не изничтожили. И вдруг, уж не знаю каким чудом, роман получил Сталинскую премию. А книга, которой присуждали эту премию, становилась священной и неприкосновенной, тем более что, по слухам, Сталин собственной рукой внес ее в список. Было несколько изданий «Окопов», огромные тиражи, и это тот редчайший случай, когда официальное признание и заслуженная слава совпали. Трудно вообразить, до какой степени Некрасов стал популярен по всей стране: он получал тысячи писем, его узнавали на улице, в поезде, люди подходили, выражая ему благодарность и восхищение.

Но слава его не изменила. Он оставался все тем же Викой, который жил когда-то в коммуналке с мамой, которая была врачом и целыми днями бегала по лестницам киевских домов, обходя своих больных. При том, что он внезапно сделался народным достоянием, человеком знаменитым и богатым, он сохранил цельность, определенность вкусов и ясность представлений о добре и зле. И совсем не изменил свой образ жизни. Двери его прекрасной квартиры на Крещатике, которую ему дал Союз писателей, были открыты для всех, кто нуждался в его помощи. В отличие от большинства интеллигенции, стремившегося плыть по течению, Вика был закоренелым индивидуалистом. Поэтому он занимал совершенно особое место в литературной среде. На волне славы его избрали в правление Союза писателей, его толкали на путь карьеры, соблазняли привилегиями, связанными с должностью. Но для него не могло быть речи о соблюдении этих правил игры. На заседаниях правления Союза писателей, где каждый выступал по заведенному сценарию, он единственный говорил то, что думал на самом деле, и таким образом превращался в неудобного свидетеля затевавшихся там махинаций. Он никогда не пользовался бюрократическим языком, принятым в официальных кругах, и шокировал своей непринужденностью. Тенниска летом, клетчатая рубашка, расстегнутая до пупа, свитер и куртка зимой. Другие – в костюмах и при галстуке в любое время года. Они, может, и хотели бы сделать ему замечание, но не смели: было в нем нечто, внушающее уважение.

Первые неприятности начались в Киевском отделении Союза писателей, потому что Вика писал по-русски, а не по-украински. В то время украинская номенклатура отличалась особой догматичностью и национализмом. И для этих посредственностей присутствие прославленного русского писателя было непереносимо. Достаточно сказать, что «Окопы» так и не были изданы на Украине – факт беспрецедентный для книги, отмеченной Сталинской премией.

Чтобы дать представление об атмосфере в этой среде, Вика любил рассказывать такую историю: как-то раз они шли с одним местным поэтом мимо киевского Дома писателей, и Вика не удержался и пробормотал: «Разбойничье логово». Ну, его спутник не преминул донести об этом на первом же собрании, причем добавил: «А знаете, что я ему ответил? Нет, Виктор, это не разбойничье логово, это штаб прогрессивного человечества».

В общем, там вокруг него постепенно накалилась атмосфера злобы и ненависти, и Вика все чаще приезжал в Москву, ночевал у нас в гостиной на диване. Через несколько лет, когда Зинаида Николаевна, Викина мама, которую он обожал, вышла на пенсию, он стал привозить ее с собой, и они месяцами гостили у нас. На полке в нашей комнате громоздились журналы и книги с Викиными рассказами, мы часами сидели на кухне – почему-то я помню запах трав, укропа, петрушки, тархуна, которым были овеяны эти посиделки за круглым столом; у Вики было постоянное место у окна, и он никому не разрешал его занимать. Это были годы разочарований, бесплодной борьбы, горечи – но, притом, странным образом, годы радости. И я, когда вспоминаю эти наши посиделки, слышу первым делом наш безудержный смех. Викины рассказы, Симины рассказы про обсуждение сценария «Добро пожаловать», отдых под Ригой, Апшуциемс…

Одной из самых больших общих радостей были съемки «Заставы Ильича», хотя эта история и плохо кончилась. У Некрасова был редкий дар: он увлекался работой других людей. В шестидесятом году наш общий друг Марлен Хуциев, которому было тогда за тридцать, пригласил начинающего сценариста и поэта Гену Шпаликова, чтобы сделать фильм о молодом поколении. Это было правдивое кино, где герои были взяты прямо из жизни и показаны во всей сложности их чувств. Гене первому в советском кино удалось передать в диалогах живую речь молодых людей. Съемки шли много месяцев. Стремясь к совершенству, а может, боясь представлять фильм в Госкино, Хуциев без конца переделывал какие-то эпизоды. Вике страшно нравилось, как снимал Марлен, этот его новый способ описывать жизнь в кино, и он все время проводил на студии Горького, а раз в неделю приглашал нас посмотреть материал.

Мы разделяли его энтузиазм: нам тоже казалось, что ничего подобного в советском кино еще не было. Некрасову захотелось рассказать об этом рождающемся шедевре в «Новом мире». Он написал очерк, в котором, в частности, подчеркивал естественность игры Коли Губенко (будущего министра культуры), герой которого, молодой рабочий, был совсем не похож, по словам Некрасова, на усатого ударника, способного говорить только лозунгами. И это замечание Вике дорого обошлось. Было какое-то собрание в Колонном зале или в Кремле, и Хрущев покрыл Вику последними словами. Он сказал пренебрежительно: «Что это за Некрасов, я его не знаю! Для меня писатель Некрасов – это великий поэт девятнадцатого века. А этот – по какому праву он нападает на наших трудящихся?» С этого момента все стремительно покатилось вниз: фильм запретили, а когда он вышел два года спустя, он был изрезан до неузнаваемости. Увидев, что стало с «Заставой», молодые актеры и сценарист запили. И Некрасов вместе с ними. Тогда он пил, как все, но не пьянел. У Вики была навязчивая идея не стареть. И он, подстегиваемый желанием не отставать от молодых, в какой-то момент стал настоящим пьяницей.

Через некоторое время после этого скандала ему тем не менее разрешили совершить заграничное путешествие. Сначала его впечатления были опубликованы в «Новом мире», а потом изданы красивой книжкой с Викиными собственными рисунками тушью в качестве иллюстраций. Книга пользовалась большим успехом. По ней можно было составить представление о жизни по ту сторону железного занавеса. По-моему, это было беспристрастное, правдивое повествование, восхищенный и вместе с тем ироничный взгляд. И за эту объективность Вика поплатился. Журналист Мэлор Стуруа, лондонский корреспондент «Известий», напечатал памфлет под заголовком «Турист с тросточкой», в котором обвинил Некрасова, что он создает лживую картину жизни в капиталистических странах, служит интересам империализма, клевещет на советский строй. Кампания против Вики возобновилась, и двери журналов и издательств закрылись перед ним окончательно. Он сам все более отстранялся от официальной жизни, хотя в оппозицию и не становился. Он никогда не был диссидентом в буквальном смысле слова, его конфликт с властью носил нравственный характер. На почве отвращения ко лжи и демагогии. В то же время он поддерживал молодых людей, боровшихся за права человека, старался их защищать, заступался за арестованных, за неугодных, подписывал разные письма. Каждый год Вика ездил в Бабий Яр, к тому рву под Киевом, где фашисты расстреляли тысячи евреев, и ЦК не мог простить ему его речи, посвященной памяти жертв. В обстановке антисемитизма это был настоящий вызов.

Он заметил, что за ним на улице кто-то ходит, за ним следят, и постепенно у него возникло ощущение, что его пытаются вытолкнуть из страны. А это уже тогда практиковалось. Людей высылали. Вышвырнули Солженицына, вынудили уехать Ростроповича и Вишневскую, виновных в том, что они его приютили, биолога Жореса Медведева, Синявского и Владимира Максимова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Раю Орлову, Александра Зиновьева и т. д. Не говорю об ученых, художниках, историках.

Последней каплей для Вики стал обыск, длившийся почти три дня. Из его дома увезли два мешка рукописей, пишущую машинку, книги… И он написал наивное письмо в ЦК Украинской компартии. Он настолько чувствовал себя связанным с этим миром, с этой страной, с этой жизнью через свои окопы и прочее, настолько органично включенным, что не мог и предположить, что от него действительно могут захотеть избавиться. Он считал, что надо поставить вопрос ребром – и сейчас же будет ему «зеленая улица». И он написал такое письмо, которое нам показал, что вот его не издают, за ним ходят по пятам, его преследуют, появляются статьи против него, что он требует вернуть конфискованные у него рукописи и книги – это были книги Куприна и Бунина, изданные за границей, которые ему прислали. Почему, писал он, я не могу хранить их у себя? И он требует, чтобы преследования прекратились, чтобы его издали таким-то тиражом… Вот такое письмо, полное возмущения и требований.

И он нам звонит, очень довольный: смотри, как быстро, меня через два дня вызывают на собеседование. И на этом собеседовании ему сказали: уезжайте, скатертью дорога. Пожалуйста, вас никто не задерживает. Он был ошеломлен. Он никак внутренне, психологически не был готов к отъезду. Он был абсолютно убежден, что когда так резко поставит вопрос, перед ним будут только извиняться. Вообще, хотя его и ругали, он был баловень. Он вообще был баловень в жизни. Его очень любили люди, за ним ухаживали, его любили женщины. И в общем, все эти гонения он не воспринимал как что-то серьезное, что может в корне изменить ход его жизни. И тут вдруг ему говорят: пожалуйста, уезжайте. Вас никто не держит.

У него был дядя в Швейцарии. Профессор географии в Лозаннском университете. И в семьдесят четвертом году Вика уехал как бы к дяде. Но было, конечно, ясно, что он уезжает навсегда. Для нас с Симой это была страшная потеря. Мы не могли себе представить жизнь без Вики. А поскольку за границу нас не выпускали, было ясно, что мы никогда не увидимся.

Чтобы проводить Вику – решившись после постыдных колебаний, – мы поехали с Симой на Киевский вокзал и перед самым отходом поезда купили билеты. В купе оказался единственный попутчик, человек лет под шестьдесят, который, как только мы отъехали, вынул бутылку коньяка и сказал: ну что же, давайте поговорим, вы едете Некрасова провожать? Я чуть не упала в обморок. Мы только что купили билеты. Как это возможно?

Всю ночь мы разговаривали. Вел разговор он странно и хитро. Он все знал. Знал, с кем Вика встречается, где он бывает, где мы бываем, он был в курсе всего. И только когда подъезжали к Киеву, выяснилось, что это секретарь по пропаганде Киевского горкома партии. Один из тех людей, кто содействовал Викиному отъезду. Ночь с этим человеком – одно из самых неприятных, почти метафизических впечатлений того времени. Мне стало казаться, что, несмотря на другие времена, жизнь насквозь прозрачна, что ее все время просматривают, ничто не остается в тайне. Когда мы расставались, он спросил с улыбкой: что, похож на демона, да? Я сказала: да, похож.

А потом в Киеве, куда бы мы ни шли, за нами ходили два молодых человека с портфелями, и у них из портфелей, как лебединая шейка, вылезал микрофон. Делалось это явно нарочно. Это было до такой степени заметно, что так можно делать только специально. Когда мы сели в самолет, чтобы лететь в Москву, то увидели, что эти два молодых человека сидят за нами.

Тогда же, в семьдесят четвертом году, Сашу Галича тоже выдавили из страны. Накануне того дня, когда он улетал с женой во Францию, мы пришли к ним. Квартира стояла голая. Ни картин на стенах, ни ковров, ни посуды, ни люстр, ни занавесок на окнах – ничего не было. Все, кроме кое-какой мебели, раздали близким. Пришли только мы, композитор Коля Каретников и Сашин брат. Хотелось плакать, и разговор почти не клеился, как вдруг Саша взял гитару и спел нам песню, только что сочиненную: «Когда я вернусь…», где последняя фраза была: «Но когда я вернусь?»…

Все были уверены – никогда.

Власть всеми способами избавлялась от тех, кто мог подать пример другим. Ссылка, изгнание из страны, тюрьма, принудительное помещение в психушку – все годилось, лишь бы заставить молчать. Когда эти люди оказались выдворены, исчезли из общественной жизни, страна погрязла в болоте посредственности, культура обеднела. Малые остатки индивидуальности, нравственности, интеллектуальности были уничтожены, распылены.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.