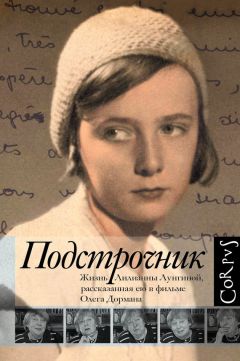

Автор книги: Олег Дорман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)

А потом я вернулась в Москву и смотрела по телевизору, как пала последняя крепость тоталитаризма в Восточной Европе. В Румынии пролилась кровь, много крови. Но такова была цена свободы. Люди вышли на улицу не для того, чтобы убивать друг друга, ими двигала не ненависть, а стремление уничтожить диктатуру. Тогда как в нашей стране в то время было чувство, что воздух пропитан ненавистью. Мы с Симой все последние годы то и дело вспоминали, увы, знаменитые слова Пушкина о русском бунте[35]35

«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» – из повести (гл. 13) «Капитанская дочка» (1836). Та же мысль в «Пропущенной главе», которая не вошла в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась только в черновой рукописи: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

[Закрыть]. Нас преследовал призрак гражданской войны. Но, может быть, мы ошибались, может, нас вводил в заблуждение страх, который у нас в крови. Может быть, мы избежим новой трагедии.

66

Мотя родилась в деревне Нижнее Мальцево. Возле города Сасово. Это самый центр России, бывшая Рязанская губерния. Были они, что называется, середняки: одна-единственная лошаденка – вот и все имущество. Но, конечно, во время коллективизации оказались кулаками, их раскулачили, выгнали из избы, отец чудом избежал расстрела – он как-то откупился, подарил цыплят, кого-то подпоил, – бежал в Москву, работал где-то истопником, и Мотя поехала в Москву за ним. Было ей двадцать девять лет. Крестьянам запрещалось свободно передвигаться по стране. Жить в Москве ни Мотя, ни ее отец не имели права. Поэтому они целыми днями сидели в темном подвале. Первые месяцы Мотя осмеливалась выходить только по ночам. А потом ей повезло, ее взяла в няни для своего ребенка жена ответственного работника горкома партии, и тот достал ей разрешение на жительство в Москве. Тогда многие бежавшие от раскулачивания деревенские девушки нанимались няньками. Замужем она никогда не была. Она рассказывала, что у нее был муж неделю, стал пить и носить все из дому и она от него сбежала. Правда это или нет – не знаю, но кажется мне, что вымысел. У меня впечатление, что она была типичная старая дева.

Мне рассказали о ней наши знакомые. Она служила в семье австрийцев. Когда хозяина дома арестовали в начале войны как иностранца, а жену его с двумя детьми выслали из Москвы, Мотя повезла их к себе, в свою деревню, работала в колхозе на них, ходила на поле – восемь километров туда и восемь обратно – каждый день, чтобы заработать на хлеб и их прокормить. Там было два мальчика, которых она растила и обожала. К концу войны их отец вернулся, и они уехали в какой-то уральский город. Мотя пошла работать на завод, чтобы вечерами их обслуживать. Тем не менее однажды она услышала их разговор, что Мотю держать стало накладно, что надо бы от нее избавиться. Она села в поезд и приехала в Москву. Поступила на ткацкую фабрику и год все свободное от работы время пролежала, повернувшись лицом к стене. Так трагично и глубоко она пережила это предательство – что от нее захотели освободиться, когда она пять лет тяжелейшего труда им отдала и семья выжила только благодаря ей.

Нам с Симой рассказали о Моте, и мы поехали в общежитие ее уговаривать поселиться с нами. Меня поразил ее истощенный вид – одни кости, глубоко посаженные жесткие, строгие, страшные глаза, очень некрасивое лицо и такой какой-то глухой неприятный голос. Я содрогнулась и подумала – может, не надо такую няню? Но мне очень хотелось в то время начать работать, что-то делать, а ребеночка я боялась, не знала, как с ним надо обращаться, да и хозяйничать не умела – это потом как-то всему научилась. Мне, в общем, было страшновато оказаться одной. И я стала ее уговаривать и уговорила. И Мотя пришла жить к нам.

Когда она пришла к нам, был болен раком Симин отец. И она начала самоотверженно, с фанатизмом, как все, что она делала, за ним ухаживать. Вообще, она была фанатик. В те годы Мотя не ходила в церковь. Это потом, к концу жизни, она стала невероятно религиозной и ходила все время. В те годы ее фанатизм проявлялся в какой-то бесконечной преданности работе. Например, в нашу квартиру она не разрешала приглашать полотера. Она сама варила воск каким-то особым способом и сама натирала весь этот огромный паркет. Она не разрешала – потом я навела порядок, но в те годы она не разрешала – отдавать постельное белье в стирку. А здесь были замечательного качества, немыслимо огромные, тончайшие простыни от какого-то царского поставщика – никогда таких не видела. И вот Мотя где-то нашла медный бак – колоссальный, подумать страшно такое поднять – и в нем кипятила ночами это белье, а потом другими ночами его гладила. Крахмалила и гладила. И оно было как из самой лучшей прачечной дореволюционного времени. Вот такая появилась Мотя – деспотичная, очень строгая, с четким мнением по всякому поводу – и почувствовала себя здесь полной хозяйкой.

Потом родился Павлик. Лев Осипович умер, когда Павлику было три месяца. К Павлику она относилась тоже с фанатической самоотверженностью, меня к нему не подпускала, я только могла его покормить грудью. Ни запеленать, ни на что я не имела права. И все бы это было бы ничего, если бы она не повела дикую войну с нашим образом жизни. С тем, что у нас народ, с тем, что мы всех кормим; как она говорила: не дом, а проходной двор поганый. Она по-крестьянски признавала только родственные связи. И в общем, очень нелюбезно встречала гостей, всячески показывая, что они не нужны и не к месту. Особенно Мотя невзлюбила Леонида Ефимовича. А он, когда вернулся из лагеря, иногда целыми неделями жил у нас, здесь работал, писал свою первую книжку. И она устраивала сцены в мое отсутствие: что вы здесь околачиваетесь, кому вы здесь нужны? Я была еще девчонкой, не знала, как с этим справиться, не понимала, как бороться.

Исключение Мотя делала только для Эльки, поскольку они с Симой вместе работали. Но тоже не могла удержаться, все время ворчала. Сима то лежал, растянувшись, на диване, то разыгрывал в лицах сцены, которые они сочиняли. Сцены часто были веселые, и они с Элькой покатывались со смеху. Мотя возмущалась: «Люди работают серьезно, а эти… Один вообще валяется, да знай себе оба хохочут, и это у них называется работой! Ну Илья еще ладно, тот хоть на машинке печатает, но наш-то, наш!.. Нет, Лилианна Зиновьевна, что вы там ни говорите, лодырь он, лодырь, да и все!»

Она не выносила, когда мы с Симой в ее присутствии говорили друг другу ласковые слова или как-нибудь выражали свою любовь. «Никак не повзрослеете, – говорила, – все целуетесь да милуетесь, взрослые люди так себя не ведут. Это жениху с невестой пристало шуры-муры разводить, а вы уж сколько лет женатые – стыдно! Глаза бы мои не глядели!»

Мотя никогда не ходила в школу, но благодаря своей настойчивой натуре самостоятельно научилась читать. Помню, с каким удовольствием она – по складам, шевеля губами, – читала «про любовь» в книжках с крупным шрифтом. Самым же любимым ее чтением была тоненькая брошюрка – пересказ для детей истории Козетты из «Отверженных» Виктора Гюго. Она без конца перечитывала ее и каждый раз обливалась слезами. Мотя и Козетта были неотделимы друг от друга. Правда, потом она отказалась от нечестивых книг и все свободное время читала Священное Писание.

У нее обо всем было свое суждение. Про коллективизацию говорила, что это когда самые ленивые и бестолковые сводят счеты с теми, кто вставал на заре и работал до ночи. «У нас в деревне самые захудалые господами заделались и стали командовать. Но не думайте, Лилианна Зиновьевна, это им даром не прошло. Все плохо кончили. Самый лютый, которого и прозвали-то «Окаянным», в болоте утонул. А остальных поубивали или пересажали». Сталина называла собакой, про Хрущева говорила – мужик мужиком, а про Брежнева – дурак, ничего не понимает, я бы и то лучше него справилась.

Или такую историю мне много раз рассказывала. Одна ее подруга еще в молодости ушла в монахини. Монастырь разрушили, но она дала обет жить так, как будто советской власти не существует. Когда объявили первые сталинские выборы, она пришла в смятение. Что делать? Страшно нарушить обет, а не пойти на выборы тоже страшно – донесут. В конце концов она не отступилась от своего слова, голосовать не стала, но сошла с ума и попала в психбольницу.

Потом выяснилось, что с Павликом лет с пяти-шести Мотя вела ужасные разговоры. Она говорила ему, что папа и мама тебя не любят, любят только своих друзей, они разорятся вконец, их посадят в долговую тюрьму и тогда мы с тобой пойдем просить милостыню и никто из друзей твоих родителей тебе ни корочки не подаст. Мне кажется, что этот двойной взгляд на мир – наш с Симой и Мотин – все-таки наложил какой-то отпечаток на мировоззрение… – не на мировоззрение, а на мировосприятие, на веру в мир и людей Пашки.

С годами Мотя забирала все большую власть. И в какой-то момент я подумала, что это невозможно дальше терпеть. И сказала: знаешь что, Мотя, я тебе нашла очень хорошее место у одного профессора, там ты можешь хозяйничать. Давай попробуем расстаться.

Она согласилась. Она пошла туда, прожила там две или три недели, но приходила к нам, и я видела, что она так несчастна, что ей так плохо… Что мир перевернулся, что она не может жить без Павлика, и вообще… И мы с Симой дрогнули, пожалели ее и сказали: ладно, давай, возвращайся.

Она периодически устраивала большие скандалы. На какую-нибудь тему. Всегда находила. Одна из излюбленных тем – вот, живу тридцать лет в Москве вашей поганой, а комнаты-то себе не заработала. Для всяких интеллигентов комната есть, а для рабочего человека комнаты нет.

А у Моти такая манерка была: она разговаривала, всегда провоцируя людей. Вот, например, говорит: «Ну, конечно, разве вы будете хлопотать для меня комнату, вам же это невыгодно, вам же лучше, чтоб я здесь жила». Что было неверно – я мечтала, чтобы она ушла. А она: «Вам же удобно, чтобы прислуга всегда была под боком, вы и не подумаете себя побеспокоить». Или потом у нее была навязчивая идея, чтобы ее похоронили в родной деревне. Она постоянно говорила о смерти и готовиться к ней начала загодя, как к празднику. Собрала наряд и все принадлежности для похорон: длинное белое в голубой цветочек платье из блестящего атласа, три белых кружевных косынки, крестик, дешевые колечки, плюшевые тапочки. Приготовила сорок черных косынок для женщин, которые будут сопровождать ее на кладбище, сорок черных повязок на левую руку для мужчин и сорок деревянных ложек на поминки. Но всегда говорила со мной на эту тему так: «Ну, конечно, Лилианна Зиновьевна, разве вы меня повезете к моим папе и маме? Да в жизни вы меня туда не повезете, это же все разговоры, я знаю, это вы меня обманываете, вы мне зубы заговариваете. Вы никогда этого не сделаете». Вот так она вообще разговаривала. Но при этом преданность ее детям, да не только детям, я думаю, и нам тоже… Меня она любила все же меньше всего, но и меня любила, потому что все конфликты с ней разрешала я.

И вот комната. То, что казалось мне безумно трудным, невыполнимым, оказалось легче легкого. Я пошла к нашей домоуправше и сказала – боясь, дрожа, мы же всего боимся, – что вот мне надо бы комнату для Моти. Мотя стареет, ей хочется жить отдельно. Что-то вяло и испуганно плела. Она говорит: комнату? Это проще простого. Вы готовы заплатить восемьдесят рублей? Я переспросила: «Восемьдесят?» Думала, показалось, – это же смехотворно маленькая сумма. Она говорит: я вас отведу в райисполком за восемьдесят рублей. Я обомлела. И странным образом все так и получилось. Очень легко. Правда, потом эту женщину, которой я дала восемьдесят рублей, арестовали. И я очень боялась, как бы меня не призвали к ответу. Но не призвали. Мотя в доме напротив получила комнату в трехкомнатной квартире и немножко успокоилась.

Но вот эта неистовость ее, которая потом обернулась религиозностью… Скажем, во время поста она не брала в руки ножа, которым мазали масло. Перед Пасхой, перед Рождеством пять суток не спала. Она драила дом, варила этот самый воск, натирала полы, гладила. За пять месяцев она привозила из деревни свиные ножки, которые были черного цвета, мочила их месяц на балконе, отмачивала, отскабливала. Когда я сейчас вижу в магазине эти беленькие ножки… И варила студень. Это была процедура, это был обряд. Вообще каждое дело превращалось в обряд. А после пяти суток бодрствования, падая, она шла на ночную службу в церковь. И вот этот дух неистовства жил в доме. Но вместе с тем… как бы это сказать? Все-таки, странным образом, эта натура, такая противоположная мне во всем, была очень близким человеком. И я ее ощущала как родного человека. И ребята – и Павлик и Женя – ее очень любили. И она стояла за нас горой. Когда Сима остался без работы, она отказалась брать с нас деньги. За маленького Павлика она готова была броситься в огонь. До самой смерти, до болезни – она умерла от рака – она, живя напротив, рано утром приходила к нам и вечером уходила к себе спать. Даже в воскресенье, хотя могла бы не приходить, обязательно приходила.

Она умерла десятого января. Был лютый мороз в тот год. И мы совершенно не знали, как выполнить данное ей обещание. Я же не могла оказаться тем, кем, она подозревала, я окажусь. Нужно было обязательно сдержать слово. Выяснилось, что нет такой службы – что нельзя нанять автобус или грузовик и поехать с ним в Сасово. В какой-то момент Павлик предложил положить гроб на багажник своей первой машинки «Жигули». Но мы решили, что это невозможно. Растерянность была полная. Наконец, где-то Павлик нашел грузовик, который согласился за большую сумму ехать, но гроб катался в кузове, и мы его прибили гвоздями ко дну. Ужасная процедура.

Мотины племянницы, которые приехали по этому поводу в Москву из деревни, дали нам список того, что обязательно должно быть на поминках, без чего деревня осудит и скажет, что хозяева Моти страшные скупердяи. Среди этих обязательных предметов странным образом оказались апельсины. А это была почему-то зима, когда нельзя было найти апельсинов. Помню, как все мы бегали по гастрономам – тогда давали специальные талоны по случаю свадьбы и похорон, позволяющие купить продукты, которые иначе нельзя было купить. Скажем, в гастроном на Лубянке. Ну нет апельсинов. Нет в Москве апельсинов. Но потом каким-то способом, в каком-то закрытом распределителе, заплатив в два раза дороже, каким-то образом мы эти апельсины, слава богу, нашли и двинулись в Сасово.

Ехали целый день. Дорога скользкая, страшная. Приехали в Сасово часов в одиннадцать. Ночь. Глухо, темно. Из полусотни изб обитаемы только десятка полтора, остальные стоят брошенные, окна заколочены досками крест-накрест. Нам сказали, что ночью гроб должен обязательно стоять в церкви. Стали искать священника. Искали долго, мучительно, шли от избы к избе, обрастая толпой старух. Наконец одна старушка посмелее толкнулась к батюшке. Страшно нехотя он вышел, дал нам ключ от церкви, мы сами с большим трудом ее открыли, поставили гроб и поехали дальше в деревню Нижнее Мальцево, где жила Мотина двоюродная сестра и где должны были состояться похороны.

Поскольку священник один на большой округ и он не может все обряды исполнять во всех деревнях, из вдов образовались, сбились такие бригады для отпевания. Это был способ приработка. Четыре-пять человек, вдовы, одетые в черное. Им платили, и они всю ночь пели над… не над гробом, поскольку гроб с Мотей остался в церкви, но над стульями составленными, чтобы на них в дальнейшем стал гроб, пели псалмы. И кадили. А кадили из пустой банки из-под шпрот. Вот они кадили этой банкой шпрот и пели псалмы. До утра.

Утром снова поехали в Сасово, там отслужили панихиду. Надо копать могилу. Замерзшая земля – трудно копать могилу. Кладбище в трех километрах. Четыре-пять человек вызвались копать. И нам сказали: надо, чтобы была водка в большом количестве. Но им туда ее не давать, потому что сразу перепьются. Водку держать дома. Надо, чтобы они приходили каждый час или полтора, наливать им по стакану, не больше, а потом пусть возвращаются и будут копать дальше. И все так и было исполнено. И они, пока копали, эти три километра пробежали раз пять или шесть, выпивая по стакану водки. Когда после панихиды мы вернулись в Мальцево и пошли на кладбище – а на кладбище несут гроб на полотенцах, и все женщины надели приготовленные Мотей черные косынки, а мужики – повязки, – то мы увидели, что могила хоть и вырыта, но закрыта досками и лопатами. Ее надо было выкупать. Надо было дать еще водки. «Четверть» водки, три литра. Они ее тут же выпили и упали возле могилы. И уже другие люди помогали опускать гроб в могилу. А те как выпили водку, так и упали.

Опустили гроб, кое-как закопали. Пошли в избу, где были поминки. Поминки по строгому ритуалу – есть порядок блюд, очень строгий. Сначала кутья в блюдечках – рис с выложенным сверху крестиком из изюма, просяные блины, потом борщ с солониной, суп с лапшой, разные закуски и, наконец, гречневая каша и кисель. Поставили два стола параллельных, и на каждом стояла такая миска деревенская с апельсинами. То есть, значит, поминки были нужного уровня. Нас, приезжих и каких-то старых бабок, посадили за один стол, а те немногие мужики, которые были в деревне, сидели за другим столом. Причем хозяйка дома рассадила так, чтобы те нас не видели. Особенно им нельзя было видеть Павлика – она боялась, что начнутся какие-то ссоры, антисемитские разговоры. И что-то действительно возникало. И она повторяла фразу, которая тоже мне запомнилась на всю жизнь: «Ты чего тут разглагольствуешь? Ты мне беседу не порть». Эта процедура у нее называлась беседой. «Ты мне беседу испортишь – я тебя выставлю».

И так, в общем, кое-как, без скандала удалось это закончить, и выяснилось, что из сидящих за столом мужиков – а их было человек, наверное, семь-восемь – ни один не миновал тюрьмы. Все они в тот или другой момент своей жизни за что-то сидели.

Так мы предали Мотю земле, выполнив, наперекор всем трудностям, ее пожелание.

67

Еще я хочу сказать, что я поняла, что жизнь – это утраты. Постепенно уходили люди, и все больше пустого пространства образовывалось вокруг нас.

Ушел Элька, так ужасно, неожиданно, потому что он и не болел до этого, это был совершенно страшный удар судьбы. Ушел Нёма Наумов, который был прелестным человеком исключительной доброты и у которого была еще такая особенность, что хотя мы дружили с ним все вместе, но еще Нёма дружил с каждым членом семьи по отдельности. У него были свои отношения с Симой, свои – со мной, нас объединяла работа, и если я чего-нибудь не знала, в чем-нибудь сомневалась, где-то колебалась, он был мой первый советчик. Нёма был замечательный, блестящий переводчик. У него много чудесных книг, переведенных с испанского, с итальянского. У него были свои отношения и с Павликом и с Женей. Он их удивительно любил и много тепла вносил в нашу жизнь. Без него жизнь каждого из нас стала холоднее.

Потом умер от рака Леонид Ефимович Пинский. Что тоже было страшной утратой для нас.

Потом умер Вика. Тоже от рака. Вот уже десять лет, как его нету. Мы даже не могли его похоронить.

Но все-таки пока мы были с Симой вдвоем, эта сильно опустевшая жизнь, этот мир… Это знаете какое чувство? Как будто черные дырки вокруг тебя образуются. Вот ничего нету. Места ушедших людей не заполняются. Они так и остаются пустотами, и очень странно и страшно жить с этими черными пустотами вокруг тебя. Но пока мы были вдвоем, мы все-таки весело жили. Мы сохраняли как-то тот ритм, ту тональность, тот звук нашей жизни, который начался с первого дня и который не менялся. Это был постоянный звук счастья совместного хождения по этой жизни.

Есть такая легенда, что старые возрожденческие мастера делали всегда две камеи. Что настоящие камеи, которые резались из самой дорогой, самой ценной слоновой кости, делались всегда парными. А потом пускались по свету, продавались в разные стороны. И если они встречались в одних руках, то это был залог счастья. Вот у нас с Симой было чувство, что мы – две камеи, пущенные по свету в разные стороны, и вот встретились. И это счастье – оно и есть наше счастье. Потому что любовь, счастливые браки… я их знаю не много, не будем преувеличивать. К сожалению, больше браков вокруг себя я вижу не скажу несчастных, но сложных, трудных. Но знаю и счастливые браки. В очень счастливом браке живут наши любимые друзья Золотухины. Дуся Каминская и Костя Симис – это счастливый брак, Боря Левинсон и Галя, – это счастливые все браки. Но как бы сказать? Это счастливые браки серьезные. А наш брак был счастливый и несерьезный, легкий, веселый, невесомый. Он был радостный в каждый данный момент. Совместная игра, какое-то ощущение праздника. Будней не было. При том, что были суровейшие будни, и не было ни гроша, и все прочее, будней все равно не было. Это Сима такой удивительный был человек. Очень талантливый и как драматург, и как режиссер, хотя в режиссуре ему не удалось, к сожалению, развернуться, – но я думаю, что наиболее талантлив он был в жизни. Он был жизненно талантлив, если можно так сказать. Он умел любить жизнь, превращать ее во что-то небывалое, она начинала, как ограненный бриллиант, сверкать всеми лучами. И мы прожили сорок девять лет такой жизни, причем с каждым годом чувство чуда, свалившегося на нас, не только не уменьшалось, а, наоборот, увеличивалось. И вот такого брака я не встречала ни у кого – чтобы он был не только глубокий и серьезный, но радостный и веселый в каждую данную минуту. И, скажем, в последнюю нашу поездку, когда я выходила за хлебом, Сима всегда увязывался за мной, я говорила: чего ты идешь, я через пятнадцать минут, через десять минут вернусь, я иду на угол купить батончик французский. А он отвечал: а кто знает, сколько нам еще ходить вместе? Ведь веселее пойти вместе. И действительно, веселее пойти вместе. Я говорю: ну хорошо, пошли вместе. Это слово «веселее» еще очень было живое в устах Вики Некрасова. Он когда хотел кого-то похвалить и выразить свою любовь, приязнь к кому-то, говорил: мне с ним весело, мне с ним легко и весело. Вот он тоже был из этой породы людей, которые любили веселье и легкость. И поэтому он был так невероятно привязан к Симе. Они совершенно удивительно как-то общались, валяли дурака, все время что-то разыгрывали, надували мышцы перед зеркалом, показывая, какие они атлеты, какие-то диалоги сочиняли… В общем, шла игра.

Вика очень артистичен, Сима очень артистичен, я совсем не артистична – но они вместе и сам Сима один меня тоже втягивали в эту игру. То мы были, там, не знаю, французские графы, то мы были итальянские безработные. Разыгрывали сценки другой жизни. И потом, когда бывали во Франции втроем с Викой, тоже играли. Шла игра. И вот игра, наложенная на жестокую, беспощадную нашу жизнь, создавала какое-то совершенно особое экзистенциальное – скажем ученое слово – ощущение исключительной заполненности. У меня ощущение от прожитой жизни, что там сантиметрика, миллиметрика пустого не было. Все было наполнено – чувствами, мыслями, делами какими-то. Содержанием каким-то. Хотя я знаю, очень часто люди думают, что жизнь во многом пуста.

Прежде всего меня восхищало Симино умение видеть все, что он видел. Любая вещь под его взглядом как-то оживала. Я никогда не забуду, как мы в первый раз приехали в Вильнюс. Там есть возле вокзала очень красивая красная кирпичная церковь. Готика. И Сима вдруг – он был человеком вдохновения, человеком устного слова, – вдруг загорелся этой церковью и так разобрал ее строение, так увлек меня ее божественным устремлением, так показал, что именно она ведет к богу и как она ведет к богу, – это была такая полуэстетическая-полутеологическая импровизация, что я была ошеломлена.

У Симы всегда было религиозное чувство. Он очень любил все виды храмов. Он, конечно, был экуменист по настрою и как-то меня приучил, и я тоже любила бывать с ним и сидеть… Мы всегда ходили во все церкви, Сима ставил свечи, а там, где нельзя было ставить свечи, просто сидели. Для меня это было местом медитации, что ли. Не религиозным. К сожалению, лишена я была этого религиозного чувства. Хотя прекрасно понимаю, что это большая поддержка в жизни. Должна сказать, чтобы быть до конца искренней, что для меня эти вопросы встали только сейчас по-настоящему глубоко, после того как Сима ушел из жизни и я осталась одна. Вот теперь, временами, может быть, что-то мне открывается, но очень слабо, трудно. Я читаю книжки этого направления, но сказать, что я действительно пришла к религии, что я поверила в ту жизнь, я пока не могу. Я ищу туда входа, я блуждаю в потемках, меня к этому тянет, но до двери я не дошла. Вот так будет честно.

Мы уже жили вместе много лет, я прекрасно знала Симин дар войти в такое особое состояние… И все равно была ошеломлена. Мы пришли в гостиницу, я говорю: Сима, запиши. Запиши, это потрясающая будет статья. Он говорит: я не помню. Я ничего не помню, что я говорил. И это правда. То, что ему открывалось в такие минуты импровизации, он потом не помнил. Он говорил: это как Мандельштам писал, что стихи кто-то нашептывает, – вот и у меня такое же чувство, когда я вдруг какую-то вещь могу раскрыть. Это я как бы слышу голос.

Ничего не запоминалось, не записывалось. И конечно, я виновата. Хотя мы прожили замечательную, радостную, веселую жизнь, я страшно виновата перед Симой. Потому что не записывала за ним, не берегла даже те бумажки, которые он писал, – всегда на каких-то клочках, никогда ни записной книжки, ничего. Тысяча клочков бумаги, которые в основном все терялись. И вот сейчас ничего не могу найти. Потеряно множество замечательных кусков прозы. Мне надо было за ним записывать. То, что ему являлось в минуты импровизации, хорошо помнят его ученики. Они мне рассказывали о таких «минутах просветления», когда он внезапно начинал раскрывать перед ними существо какого-то явления или какой-нибудь картинки в альбоме. Пример есть в Симиной книге «Виденное наяву» – анализ Джоконды.

А вообще, кроме всего, кроме этого яркого таланта, этого умения оживить любой камень, Сима был исключительной деликатности человек. Действительно, я таких деликатных людей не встречала. Он больше всего старался никого не затруднить, никому не быть в тягость. И совершенно одинаково относился к самым высокостоящим людям и, не знаю, к Мотиной родне в деревне Лукьяново Сасовского округа. Отбирал просто темы попроще, а разговаривал с таким же уважением, так же щадя, обходя тяжелые, болезненные вопросы, с исключительной бережностью.

Это всегда меня удивляло, и я немножко этому научилась от него. Раньше во мне было гораздо больше высокомерия от рождения, я считала себя такой французской штучкой, умной девочкой, мне все говорили «умная, умная», я столько раз это слышала, что подумала – может быть, правда умная? А вот Сима мне дал урок, показал, что нельзя об этом думать, что это вообще тебя не касается, это других касается – умная ты или глупая. А каждый человек, любой, стоит внимательного отношения. Вот Сима склонялся к людям, как к цветкам склоняются те, кто любит цветы. Зная, что самый жалкий полевой цветочек имеет свою прелесть, свой аромат, свою какую-то архитектонику, – вот так Сима склонялся над людьми. И это меня и учило, и поражало, и пленяло каждый раз. В общем, он обладал теми качествами, которые мне больше всего нравятся: удивительной фантазией, возможностью увидеть все в преломленном сказочном свете и бережливым вниманием к ближнему. Ко всем.

Я видела, как хорошие люди в хороших семьях ругаются, кому пойти поставить чайник. У нас ругань шла только в обратном смысле – каждый хотел пойти поставить чайник. Каждый хотел взять на себя. Когда твой спутник хочет взять на себя больше, то тебе хочется взять еще больше. Здесь интересный механизм, я его проследила. Чем меньше хочет взять на себя твой спутник, тем меньше тебе хочется взять. И наоборот. Тут обратная связь. И мы рвали друг у друга из рук домашние дела, неприятные поручения, трудные задачи – все это каждый хотел сделать за другого. Сима, конечно, окружил меня таким облаком невероятной любви, изолировав тем самым от мира в его грубых проявлениях, и, конечно, теперь, когда облака не стало, мне очень трудно жить. Мне, прежде всего, скучно жить без него, но еще я столкнулась с миром, который и знала и не знала, не ощущала кожей, потому что между этим миром и мной было облако любви, оно все амортизировало, все обволакивало и, конечно, превратило мою жизнь в какую-то сказочную, нереальную жизнь. Я много работала, много занималась другими людьми. Люся Товалева и ее мальчик всегда были с нами, пока ей не дали комнату в Москве, а потом квартиру. И еще очень много таких людей, которым нужна была многолетняя помощь, которых мы любили, с которыми дружили и помогали идти по жизни. Но все-таки моя жизнь была сильно облегченной, так скажем, по сравнению со всеми людьми, которых я видела вокруг себя, потому что всегда Сима стоял между мною и всем, беря все тяжелое на себя.

Он был сильным человек в том смысле, что если да, так да, а если нет, то нет. Людей, которых он не принимал, ситуации, которые ему казались недостойными, он отметал с ходу. Помню, как Павлик наш, став студентом Высших сценарных курсов, после нескольких недель тусовки в этом кругу сказал: ты знаешь, папа, это просто удивительно, никто о вас с Нусиновым плохо не говорит, всех ругают, а о вас не слышал ни одного дурного слова. Он был сильно впечатлен. Я говорю: ну, может, им неловко при тебе?.. – Да нет… А ругали всех за все, лишь бы было к чему придраться. Я думаю, что Сима действительно через это трудное время прошел безупречно, без сучка без задоринки, через всю эту официальную жизнь – в той мере, в какой был вынужден с ней соприкасаться. Не идя ни на какие компромиссы. Даже – как бы это сказать? – не из нравственных соображений скорее, а из‑за какой-то органики своего существа. Натура такая – вот так бы я выразила.

Трудно мне говорить о Симе. Все хотелось делить. Каждую строчку, которую я читала, если она мне нравилась, мне хотелось немедленно прочитать вслух, а если она меня возмущала, тоже прочитать вслух, чтобы разделить это возмущение. Одно было в нашей жизни неправильно. Кроме того, что я не записывала за ним и не относилась бережно к тому, что он говорил и писал. Неправильно, что мы слишком много были с людьми. Это отчасти по моей вине. У меня, к сожалению, очень общительный характер, и как-то я не умею отстраняться, отказывать. Мы всегда были в обществе, мы очень мало с Симой были вдвоем. И когда подрос Павлик, нас вечно сопровождали четверо его товарищей – куда бы мы ни поехали: летом – в горы, зимой – куда-то на лыжах. И на байдарках мы ходили каждый год. Всегда в сопровождении сонма ребят. Всегда вторая палатка – ребята. Как-то мало были вместе. То есть вместе все время, почти не расставаясь. Но мало наедине. Недостаточно.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.