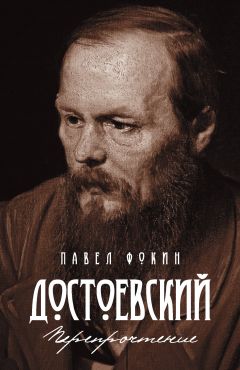

Текст книги "Достоевский. Перепрочтение"

Автор книги: Павел Фокин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)

А вот Грушенька изобличает Митю: «Предо мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сделать, да на меня на одну и свалить: „ты дескать прежде меня с поляком была, так вот мне с Катькой и позволительно это стало“. Вот оно что! На меня на одну всю вину свалить хочет» (15,9).

Обыватели, делая предположения об отношениях Катерины Ивановны и Мити, между собой «говорили, что она намерена просить правительство, чтоб ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей» (15, 90). Катерина Ивановна на суде чистосердечно рассказала о своих отношениях с Митей, «что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему» (15,112). «Не позволит» себе дотрагиваться до этой темы и адвокат Фетюкович.

Концепт позволения в сфере отношений мужчины и женщины восходит к ветхозаветному преданию об Адаме и Еве, к истории грехопадения и изгнания из Рая. Актуализация в романе именно этого аспекта предельно ясно обозначает религиозную основу концепта позволения, его не столько социальную, сколько метафизическую сущность. Именно в отношениях мужчины и женщины, позволивших себе проявить свою самость, впервые нарушилась связь человека с Богом, кончилось состояние Любви и стало оформляться состояние Закона. Но преодоление Закона не сулит возврата к Любви. Собственно, к этому выводу и приходит Иван со своей теорией атеизма как источника и условия вседозволенности.

Другой аспект исследуемого концепта, который также имеет очевидную религиозную основу, зафиксирован в романе в отношениях отца и детей. Тема эта, заметим, обозначена одной из первых, в связи с приездом Алеши в родной город: «довольно скоро после обретения могилы матери, Алеша вдруг объявил ему (отцу. – П. Ф.), что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником. Он объяснил при этом, что это чрезвычайное желание его и что испрашивает он у него торжественное позволение, как у отца» (14,22–23). И такое позволение Федор Павлович дает, правда в конце скандала в монастыре заявляет, что забирает сына домой. Спустя некоторое время, придя в хорошее расположение духа и успокоившись, он отменяет свое решение: «Образок-то, Божией-то Матери, вот про который я давеча рассказал, возьми уж себе, унеси с собой. И в монастырь воротиться позволяю… давеча пошутил, не сердись» (14,130). А тогда в монастыре старик сгоряча и Ивана пугнул, хоть и шутовским манером: «Иван Федорович, почтительнейший сын мой, позвольте вам приказать за мною следовать!» (14, 84) Обратим внимание, что во всех случаях присутствует и соответствующая религиозной основе аспекта аранжировка в виде монастырских декораций.

Все, вместе взятое, подготавливает и поддерживает семантическое поле концепта позволения в поэме Ивана «Великий инквизитор», где ему отведена центральная смыслообразующая роль. Перечитаем пристально слова великого инквизитора: «О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, – все судя по их послушанию, – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, – все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла» (14,236). Властители представлены здесь в роли отцов, потакающих своим детям, а главным грехом, за который готовы они взять ответственность, названо прелюбодеяние (и, кстати, речи нет ни о праве на убийство, ни об антропофагии). Можно было бы, конечно, списать эту странность на карамазовскую сексуальную озабоченность автора поэмы, если бы не финальное указание на «сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла» (14,236). Речь однозначно идет о праве не на политическую или социальную, а на высшую, метафизическую власть.

Впрямую это за великого инквизитора доскажет черт Ивана Федоровича: «„Там новые люди“, решил ты еще прошлою весной, сюда собираясь, они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать, – о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период, параллельно геологическим периодам, совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. <…>

Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, в виду закоренелой глупости человеческой, это пожалуй еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему „все позволено“. Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог – там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место… „все дозволено“ и шабаш! Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человечек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил…» (15,83–84)

В романной реальности все позволено только одному персонажу – Федору Павловичу Карамазову: вот уж кому нет никакого удержу – даже угрозы и побои Дмитрия Федоровича его не пугают. И Иван, выстроивший свою казуистику, это отлично понимает, неслучайно и говорит Мите, отвечая на главный вопрос романа – коли Бога нет, так все и позволено: «Федор Павлович, <…> папенька наш, был поросенок, но мыслил он правильно» (15,32). И что же? Какова участь Федора Павловича? Какова кромешная реальность Ивана? Федор Павлович Карамазов выходит, по его теории, человеко-бог. Этот шут и нравственный выродок? Или вот еще один претендент на звание человека-бога – Смердяков, выродок не только нравственный, но и физический, возмечтавший по подсказке Ивана, что «все позволено» и прикончивший своего хозяина и отца, единственного в этом свете своего благодетеля и заступника.

Вседозволенность искажает лик мира сего до безобразия, ввергает в безумие и хаос. И прежний, человеческий закон, юридическое право бессильно предотвратить метафизическую катастрофу, ошибка громоздится на ошибку, каждый просит позволения сказать свое слово, запутывая и без того непростую историю. И только новая иерархия, новая связь может спасти. Как могут, братья Карамазовы – старший и младший, Дмитрий и Алеша, пытаются в эпилоге романа эти новые связи выстроить. С юридической точки зрения готовится новое преступление – побег, но не судебного преследования опасается Митя. Как говорит Алеше Катерина Ивановна: «Он, главное, вас боится, боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно позволить, если уж так необходима тут ваша санкция» (15,181; единственный раз во всем романе слово «позволить» выделено здесь авторским курсивом!). И Алеша «позволяет», становясь в этот момент главным героем романа.

Когда-то он, в самом начале романа, смиренно просил у отца позволения идти выбранным путем, теперь он сам становится тем, у кого возможно и необходимо испрашивать позволения. Младший из братьев, он становится во главе разваливающегося семейства, и в этом – залог спасения для всех. И вовсе не в нравственной личности Алеши дело, а в его готовности откликнуться на духовные усилия Мити. «Если бы за побег твой остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе „не позволил“ бежать, – улыбнулся Алеша. – Но говорят и уверяют (сам этот этапный Ивану говорил), что большого взыску, при умении, может и не быть и что отделаться можно пустяками. Конечно подкупать нечестно даже и в этаком случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому собственно, что если бы мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил; это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно как бы мог я быть в этом деле твоим судьей?» (15,185–186)

Положив в основу романа концепт позволения, Достоевский обнаружил перед читателями сложную, противоречивую, многомерную взаимосвязь всех элементов бытия, их взаимную обусловленность и взаимозависимость, невозможность существования целого вне своего единства и множественности. Разрыв связей, и даже только их надрыв, чреват расползанием всей ткани существования мира.

Но не так-то легко и порвать их, как может показаться на первый взгляд тому, кто считает, что все позволено.

«Славу Достоевскому сделала не каторга, не „Записки из мертвого дома“, даже не романы его, по крайней мере не главным образом они, а „Дневник писателя“.

„Дневник писателя“ сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодежи, и всех мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми»[44]44

Штакеншнейдер Е. А. Из «Дневника». О Достоевском. // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 364–365.

[Закрыть].

Даже и сегодня, когда «Дневник писателя» стал неотъемлемой частью духовного наследия Достоевского и его значение никто уже не ставит под сомнение, многие искренне удивятся, прочитав приведенные выше слова современницы писателя. Как это может быть, чтобы славу Достоевского составляли не его романы, а публицистика? Возможно ли вообще подобное сопоставление? Должно быть, современница увлеклась, забылась или просто не понимает, о чем пишет.

Но вот гениальный В. В. Розанов, один из самых блистательных и чутких интерпретаторов творчества Достоевского, размышляет, спустя двадцать пять лет после смерти писателя, над страницами «Дневника писателя»: «<…> Выход почти каждого номера этого „Дневника“ получал значение общественного, литературного и психологического события <…>. Достоевский писал иногда запутанно, темно, трудно, болезненно, почти всегда неправильно, хаотично: но остается вне споров, что когда он входил в „пафос“, попадалась ему надлежащая тема и сам он был в нужном настроении, то он достигал такой красоты и силы удара, производил такое глубокое впечатление и произносил такие незабываемые слова, как это не удавалось ни одному из русских писателей; и имя „пророка“ к нему одному относится в нашей литературе, если оно вообще приложимо или прилагается к обыкновенному человеку»[45]45

Розанов В. В. Памяти Ф. М. Достоевского // Розанов В. В. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995. С. 198.

[Закрыть].

Достоевский создавал «Дневник писателя» в период расцвета своего художественного таланта, в обстановке, когда он мог впервые за долгие годы относительно спокойно работать над идеологией и формой своих произведений, когда замыслы переполняли его воображение. Он же «вдруг» обращается к публицистической деятельности, предпочтя ее художественному творчеству. Естественным образом возникает вопрос: зачем понадобился Достоевскому «Дневник писателя» как самостоятельное произведение и издание?

Литература для Достоевского была делом жизни, сутью его личности. И нет биографии Достоевского вне его литературной деятельности, как нет «творческого пути» Достоевского вне его эмпирического существования. Каждый факт биографии становился предметом художественного осмысления[46]46

Розанов вспоминал, как А. Г. Достоевская рассказывала ему: «Федор Михайлович ужасно любил вставлять в свои романы кусочки действительности, какие нам с ним встречались на жизненном пути… Любил это и весело, по-домашнему, смеялся со мною таким своим вставкам» (Розанов В. В. О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплетениях с жизнью) // Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 573).

[Закрыть], каждая книга писателя оказывала решительное влияние на его быт и бытие.

Особая сила и действенность произведений Достоевского во многом объясняется как раз тем, что литературное творчество было для него не профессией, а самой жизнью: каждое свое слово Достоевский рассматривал как поступок, совершаемый на виду у людей и у Бога и отдаваемый на суд людям и Богу.

Учитывая эту особую роль литературы в жизни Достоевского, вопрос, зачем понадобился ему «Дневник писателя» как самостоятельное произведение и издание, нужно переформулировать следующим образом: в гем смысл «Дневника писателя» как поступка} Прежде всего обратимся к жизненным мотивам и причинам его.

Сразу оставим в стороне аспект бытовой: необходимость зарабатывать деньги. Как уже говорилось ранее, «Дневник писателя» Достоевский создает в пору наивысшей своей популярности как художника и, следовательно, зарабатывать на жизнь мог, работая над очередным романом или повестью. И вообще, в данном аспекте «Дневник писателя» был не единственным и не самым надежным способом получения необходимых для нормального существования писателя и его семьи средств. Хотя, конечно, экономическая сторона вопроса не была для Достоевского последней и существенно повлияла если не на идеологию, то, по крайней мере, на форму издания, а тем самым и на характер повествования, на способ организации и подачи материала, жанровый состав и стиль «Дневника писателя».

В письме к X. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 года Достоевский так объясняет свои действия: «Готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение – не действительности собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего» (292, 78). Этому сообщению Достоевского в исследовательской литературе, посвященной «Дневнику писателя», уделяется особое внимание, оно пользуется исключительным авторитетом и именно к нему восходят все рассуждения как о «вторичности» «Дневника», о его приуготовительной роли, так и о «Дневнике» как «художественной лаборатории» писателя.

Действительно, вне контекста письма данное высказывание звучит вполне однозначно. В то же время есть ряд нюансов, в известной мере смягчающих категоричность этих слов. Как и большинство писем Достоевского, письмо к Алчевской написано сразу, без черновика, и является отражением движения спонтанной мысли, рождающейся в момент писания. Конечно, основные тезисы были продуманы Достоевским заранее: на это указывает и структура письма, написанного как бы по пунктам. Сообщение о целях «Дневника» дано в развитие тезиса о роли подробностей в художественном произведении, который в свою очередь возникает в ответ на упреки в раздробленности и мозаичности первого выпуска «Дневника писателя». В контексте всего тезиса высказывание носит второстепенный характер, что-то вроде примера, пояснения, и в какой-то мере является случайным, на что, в частности, указывает синтаксис данного предложения, а именно вставная конструкция («не действительности собственно, я с нею и без того знаком»), призванная нейтрализовать чуть было не сорвавшееся с пера великого реалиста признание, что он только сейчас принимается за изучение действительности. Конечно, мысль была совсем иная, и Достоевский как мог исправил высказывание. Любопытно, что эта и подобные ей оговорки вызвали у самого писателя столь явную неудовлетворенность, что он попытался еще раз дезавуировать их, сочинив в конце письма целый абзац оправдательных причин: «к тому же я ужасно не умею писать писем. Простите и за почерк, у меня грипп, болит голова и нынешний день – лом в глазах, потому пишу, почти не видя букв» (292,79–80).

Грипп у Достоевского в эти дни был, по-видимому, действительно настоящий. Но вот в чем мы позволим себе усомниться, так это в том, что он «ужасно не умеет писать писем». Довериться этому утверждению – все равно что принять за чистую монету последние слова предисловия к «Дневнику писателя» 1876 года, в которых он сокрушается, что «не мастер писать предисловия» (22,6). Письмо к Алчевской демонстрирует большую искушенность Достоевского в тонкостях эпистолярного жанра. То, чего хотел добиться этим письмом Достоевский, он достиг и сказал в нем все, что хотел сказать. Ведь письмо к Алчевской, несмотря на конкретность личности адресата, было отнюдь не частным посланием. Оно было написано не только и не столько для простодушной преподавательницы Харьковской воскресной школы, но и для более широкого круга читателей. Это, между прочим, почувствовала сама Алчевская, писавшая Достоевскому в ответ: «Мне просто кажется, что я украла у Вас это письмо, что оно относится не ко мне, а к кому-то другому, кто лучше меня, что оно попало ко мне по ошибке»[47]47

Алчевская X. Д. Достоевский // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 329.

[Закрыть]. Если мы с этой точки зрения посмотрим на высказывание Достоевского и зададимся вопросом, что в первую очередь хотел опубликовать писатель, то без труда увидим, что смысловым центром этого высказывания является сообщение о подготовке к написанию нового «очень большого романа».

Письмо к Алчевской от 9 апреля 1876 года действительно носит программный для Достоевского характер. В нем Достоевский на самом деле сказал очень многое о задачах «Дневника писателя», и к этому письму мы будем еще обращаться как к источнику принципиальных сведений о «Дневнике», и именно поэтому не считаем возможным абсолютизировать второстепенное, как мы пытались показать выше, высказывание писателя, почти оговорку, и видеть в нем все объяснение «Дневника». Причина, указанная в этих словах Достоевского, конечно, имела место, но, как и в случае с бытовой, не оказывала решающего влияния. Не говоря уже о том, что и вообще «Дневник писателя» как форма «изучения подробностей текущего» не совсем понятна: ведь все эти «подробности текущего» в основном черпались из периодики, а чтение газет и журналов, с вниманием и пристрастием, для Достоевского было делом обычным, если не сказать обыденным. Чем тут мог помочь «Дневник писателя»?!

Столь же дополнительна и роль «публицистического темперамента» Достоевского. Темперамент этот был свойственен писателю во все времена и находил способы заявить о себе в любых литературных формах: и в художественных произведениях в не меньшей степени, чем в публицистических статьях в «Дневнике писателя». Желание же быть независимым от издателя-редактора или направления – это, скорее, средство достижения цели, но совсем не цель. Тем более, что все равно полной независимости и не было, так как «Дневник писателя», по воле Достоевского, печатался с предварительной цензурой и известные ограничения, компромиссы были неизбежны, что, кстати, и подтверждается историей создания и издания «Дневника писателя» 1876–1877 годов.

5 (17) июня 1875 года Достоевский писал Е. П. Ивановой: «Многоуважаемая и любезнейшая Елена Павловна, пишу Вам из Эмса (близ Рейна), где лечусь от моей грудной болезни здешними минеральными водами. Послали доктора хором и предсказывали самый дурной исход, если не поеду (вроде как с П. М. Леонтьевым, покойником, который тем же самым был болен). В прошлом году мне Эмс помог ужасно, и, конечно, вижу теперь ясно, что если бы прошлым летом не был в Эмсе, то наверно бы прошлою зимою умер. От этой болезни умирают иногда вдруг, от малейшей простуды, от насморка, если уж болезнь овладела до того организмом» (292,37). Как и положено больному, Достоевский знает о своем недуге все, а самое главное – то, что он может привести к смертельному исходу. И если бы это знание было только теоретическим! Но есть и конкретный пример – Леонтьев, «покойник, который тем же самым был болен». Отсюда и уверенность: «вижу теперь ясно, что если бы прошлым летом не был в Эмсе, то наверно бы прошлою зимою умер» (выделено мной. – П. Ф.). Общая тональность письма бодрая, но мысль о возможной скорой кончине, похоже, не дает покоя.

Через пять дней, 10 (22) июня 1875 года, Достоевский делится с женой своими постоянными тревогами: «Аня, милочка, все думаю о будущем, и о ближайшем и об отдаленном одно: дал бы Бог веку, и мы с тобой что-нибудь устроили бы для детей» (выделено мной. – П. Ф.; 292,45). Еще через три дня, 13 (25) июня 1875 года, снова в письме к жене та же мысль, но выраженная еще более открыто: «Я сегодня видел во сне и Федю и Лилю, и беспокоюсь: не случилось ли с ними чего! Ах, Аня, я об них думаю день и ночь. Ну умру, что я им оставлю» (выделено мной. – П. Ф.; 292,47). Здесь, судя по пунктуации, междометие «ну» синонимично конструкции «а вдруг». Анна Григорьевна в тот год ждала ребенка, а тут как раз в газетах появился слух о том, что Достоевский «тяжело болен». Не желая лишний раз тревожить супругу, Достоевский в последующих письмах из Эмса более не подымает эту тему, напротив, всячески старается успокоить жену, говоря, какую пользу ему приносит лечение водами, хотя никаких видимых изменений в состоянии его здоровья не произошло.

Прошел год. Достоевский снова в Эмсе. И снова его преследует та же мысль. Похоже, она и не оставляла писателя все это время. «На мой усиленный вопрос, – сообщает Достоевский жене о консультации у врача (в письме от 9 (21) июля 1876 года), – сказал, что смерть еще далеко и что я еще долго проживу, но что, конечно, петербургский климат, – надобно брать предосторожности и т. д. и т. п.» (292, 93–94). Создается впечатление, что Достоевский едет даже не столько затем, чтобы лечиться, сколько для того, чтобы задать лечащему врачу сакраментальный вопрос. И похоже, уверения доктора не очень убедили писателя. Жене он не стал сообщать свои сомнения. А вот в письме к Л. В. Головиной от 23 июля (4 августа) 1876 года он размышляет об этом вопросе более откровенно. Рассказывая о встрече с бароном Ганом, Достоевский пишет: «Я сказал ему, что и я тоже приговорен и из неизлечимых, и мы несколько даже погоревали над нашей участью, а потом вдруг рассмеялись. И в самом деле, тем больше будем дорожить тем кончиком жизни, который остался, и право, имея в виду скорый исход, действительно можно улучшить не только жизнь, но даже себя, – ведь так? И все-таки я упорствую и не верю докторам, и хоть они сказали все, хором, что я неизлечим, но прибавили в утешение, что могу еще довольно долго прожить, но с тем непременным, однако ж, условием, чтоб непрерывно держать диету, избегать всяческих излишеств, всего более заботиться о спокойствии нервов, отнюдь не раздражаться, отнюдь не напрягаться умственно, как можно меньше писать (то есть сочинять) и – Боже упаси – простужаться; тогда, о тогда при соблюдении всех этих условий „вы можете еще довольно долго прожить“. Это меня, разумеется, совершенно обнадежило» (292,111). Тема эта, как видим, настолько занимает Достоевского, что он готов посвятить ей чуть ли не треть письма.

Таким образом, Достоевский решается на издание «Дневника писателя», полностью отдавая себе отчет в том, что жить ему осталось не очень много, и это может быть его последним произведением (вспомним: «от этой болезни умирают иногда вдруг», – это написано летом 1875 года). Судя по тому, что Достоевский назначил издание «Дневника писателя» на два года, в таком сроке он был уверен; строя планы на новый «очень большой роман», Достоевский, видимо, рассчитывал на ошибку докторов, на резервы своего организма и на благоприятный исход лечения на водах. В этом раскладе интересно то, что, будучи романистом, Достоевский пропускает вперед «Дневник писателя». Очевидно, такое решение было принято после долгих раздумий.

В пользу «Дневника» как самостоятельного издания было несколько аргументов различного характера и значимости. Свою роль, безусловно, сыграло то рассуждение, что в случае внезапной смерти неоконченный роман не принесет наследникам значимой прибыли, в то время как художественная публицистика высокого уровня может быть хорошим товаром. Примером того были переиздания сочинений Белинского, Добролюбова, Писарева и других публицистов. Возможно, были и мотивы честолюбивого характера: создать «нечто небывалое доселе в русской литературе»[48]48

Достоевская А. Г. Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 265.

[Закрыть]. Но все же решающим было не это.

Как представляется, ключ к пониманию «Дневника писателя» содержится в приведенном выше письме к Головиной от 23 июля (4 августа) 1876 года, хотя оно и написано вроде бы совсем по другому поводу: «И в самом деле, тем больше будем дорожить тем кончиком жизни, который остался, и право, имея в виду скорый исход, действительно можно улучшить не только жизнь, но даже себя, – ведь так?» (292,111) Чуть позже, в подготовительных материалах к августовскому выпуску «Дневника писателя» за 1876 год, Достоевский сформулирует эту мысль еще более определенно: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие» (24,240).

Замечательно, что в письме к Головиной не только осмысление сложившейся ситуации, но и программа, указание, что делать. «Улучшить». «Улучшить не только жизнь, но даже себя». Особенно важна вторая часть, что подчеркнуто синтаксически. Конструкция «не только… но даже…» дело преобразования, «улучшения» себя ставит на ступень выше по уровню сложности, чем преобразования, «улучшения» жизни вообще.

«Дневник писателя» во всех смыслах оказался идеальной формой реализации многочисленных и разноплановых задач, вставших перед Достоевским в последние годы его жизни. Как печатный орган – это публицистика, направленная на «улучшение» жизни, как дневник – на «улучшение» себя. Иными словами, «Дневник писателя» как слово-деяние направлен не только на «непосредственное участие в формировании действительности»[49]49

Туниманов В. А. Публицистика Достоевского. «Дневник писателя» // Достоевский – художник и мыслитель. Сб. статей. М.: Худож. лит., 1972. С. 200.

[Закрыть], по справедливому замечанию В. А. Туниманова, но и на «формирование» самого себя. В свете этого становится понятным, что имел в виду Достоевский, когда в декабре 1880 года, практически за месяц до своей кончины, писал А. И. Плещееву: «А теперь еще пока только леплюсь. Все только еще начинается» (30 г 239).

Но что значит «улучшить»? Улучшить – значит приблизить к идеалу, улучшить себя – приблизиться к тому идеальному образу, который лежит в основе человеческой природы. Для Достоевского это значило одно – приблизиться к Христу, к христианской традиции поведения, воплощенной, по мысли писателя, в устоях жизни русского народа. Отсюда и столько размышлений в «Дневнике писателя» 1876–1877 годов о судьбах русского народа, о его современном духовном состоянии, об отношениях между ним и европеизированным русским обществом, частью которого ощущал себя Достоевский. Народоцентризм «Дневника» продиктован отнюдь не абстрактными философствованиями, а живой убежденностью Достоевского в очищающей и просветляющей силе векового опыта народной жизни.

Но «Дневник писателя» – это не только разговор о христианских заповедях и добродетелях, не только руководящее слово. Это одновременно и руководящее дело. «Дневник писателя» 1876–1877 годов – это попытка самому жить по этим христианским заповедям. Именно этим стремлением вызваны к жизни такие характерологические черты «Дневника писателя» 1876–1877 годов, как его миролюбие и практическая направленность. Достоевский не только формулирует «примирительную мечту вне науки», не только ищет ответа на вопрос, «в чем наша общность, где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?» (292, 79), но и сам пытается реализовать ее: не ввязываясь в полемические баталии, не переходя на личности (и это даже в критике Спасовича и Авсеенко, которые представлены как определенные типы людей, но совсем не как конкретные фигуры), не бранясь и не уязвляя оппонента, разбирая разные точки зрения на вопрос, стремясь найти истину, помогая практическими советами, анализируя «простые, но мудреные» дела (Кронеберга, Каировой, Корниловой, Джунковских).

Идея христианского поведения определила всю структуру «Дневника писателя» 1876–1877 годов: идейно-тематическую, жанровую, стилистическую. В этом смысле «Дневник писателя» 1876–1877 годов – самое христианское произведение Достоевского. Ведь, по сути дела, это была не литература, не публицистика как таковая, а самое настоящее жизнетворчество. И не случайно так нравился «Дневник писателя» Константину Леонтьеву, считавшему Достоевского не только «даровитым» писателем, но и «полезным»[50]50

Леонтьев К. Н. О всемирной любви, по поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М.: Книга, 1990. С. 16.

[Закрыть], а в «Дневнике писателя» видевшего проявление нравственного здоровья, противопоставляя его романам[51]51

Леонтьев К. Н. Избранное. М.: Рарогъ; Московский рабочий, 1993. С. 303.

[Закрыть].

Практическая направленность «Дневника», стремление «улучшить жизнь и самого себя», объясняет и некоторые моменты издательской политики Достоевского – например, желание издаваться с предварительной цензурой. Традиционно это объясняют тем, что так писателю было привычнее работать, да и не хотелось ему, как в 1873 году, отбывать в случае чего наказание на гауптвахте. Безусловно, эти соображения принимались в расчет. Но главное было в другом. Во-первых, предварительная цензура гарантировала мирные отношения с властями, что для произведения, пропагандирующего всеобщее примирение, было принципиально важно, а во-вторых, это давало возможность приблизиться к самому главному читателю, через которого можно было реально влиять на «улучшение» жизни в России, – к русскому царю. И «Дневник писателя» действительно читали при дворе, а с ноября 1876 года наследник цесаревич Александр Александрович стал постоянным «подписчиком» «Дневника». Теперь каждое слово Достоевского было направлено в конкретную цель. И как это Л. П. Гроссману пришла в голову мысль, что Достоевский получил идеологический заказ от Двора, когда очевидно, что в стремлении писателя донести свое слово до верховного правителя заключалась совсем иная цель: объяснить, предсказать, направить. Мечта и дело всех русских писателей, от Ломоносова еще начиная.

На то, что «Дневник писателя» с самого начала был направлен не только на себя и на интеллигентного читателя, но и на читателя, наделенного верховной властью, указывает не только решение издаваться с предварительной цензурой, но и выбранный срок – два года, в которые писатель надеялся (и в своих расчетах не ошибся) завоевать «командные высоты». Показательно, что до тех пор, пока Достоевский не добился внимания августейшего читателя, он не спешил объявлять о самом главном – о своей «примирительной мечте вне науки», суть которой, как уже говорилось выше, «стать русским во-первых и прежде всего», и о всех вытекающих из нее политических действиях в стране и на международной арене. «Идеология автора „Дневника писателя“ в значительной мере определила собой направление политики царствования Александра III», – считал К. В. Мочульский[52]52

Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество // Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 512.

[Закрыть]. Трудно судить, сколь сильное влияние оказал на наследника престола «Дневник писателя», но факт тот, что именно в царствование Александра III входит в силу и получает государственную поддержку в качестве почти официальной идеологии так называемый «новорусский» стиль, призванный возродить традиции допетровской Руси и знаменующий, пусть в специфической форме, поворот просвещенного общества, деятелей культуры и властей лицом к России и русскому народу.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.