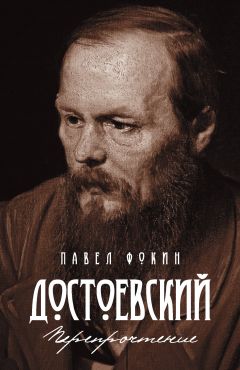

Текст книги "Достоевский. Перепрочтение"

Автор книги: Павел Фокин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

Или, точнее, подросток.

Вот он выиграл дело. В тот же час занял тысячу рублей, накупил гостинцев: «виноград, конфеты, дюшесы и клубничный пирог; даже взял превосходной наливки; орехов тоже» (13, 87). Лизе приказывает: «Оставь работу, завтра не ходи; и совсем брось»; жене: «Софья, положи работу, не труди глаза» (13, 87); Аркадию: «Я желал бы, чтоб ты оделся получше, мой друг; ты одет недурно, но, ввиду дальнейшего, я мог бы тебе отрекомендовать хорошего одного француза, предобросовестного и со вкусом» (13, 88). Это притом, что все вещи заложены и на семье висит куча долгов. Конечно, Версилов хочет устроить домашним праздник, но в первую очередь он демонстрирует окружающим и себе самому, конечно, свою удачу, победу, успех – то, что так важно в юном возрасте. «Он вошел очень довольный собой, – пишет Аркадий, – так довольный, что и нужным не нашел скрыть свое расположение» (13,85). Все его подарки, нарочито аффектированы. «Я сам все взял у Елисеева и у Балле» (13,87), то есть в лучших супермаркетах того времени. «Слишком долго „голодом сидели“» (13,87), – поясняет он. «Никогда никто не сидел у нас голодом» (13, 87), – комментирует тут же Аркадий. А если бы «сидели голодом», то зачем конфеты и дюшесы? Все это совсем по-детски. Не купить ли для начала хлеба, мяса, масла? Хоть колбасы. Фейерверк гостинцев и благодеяний, который устраивает Версилов, – очевидный жест самоутверждения, а вовсе не свидетельство отеческой заботы и беспокойства о благополучии семьи. Так Аркадий радуется своему первому удачному бизнесу с альбомом, проданным втридорога. И кстати, полностью и целиком отказываясь впоследствии от наследства, думает ли Версилов о судьбе семьи?

Тут же и другая история с бедной девушкой, ищущей заработка уроками. Версилов, опять же с только что выигранными по суду деньгами, является к ней таинственным благодетелем, ободряет, сулит помощь и в качестве аванса выдает шестьдесят рублей. Что за странная благотворительность! Без явного смысла, случайная – объявление в газете в глаза бросилось, ради лишь красивого жеста и, может быть, еще для какого-то психологического эксперимента. И на каком основании сия филантропия зиждется? Сам еще весь в долгах! И как следствие – трагический финал истории: бедная девушка повесилась от отчаяния, решив, что Версилов таким образом хочет купить ее добродетель. Эта выходка по степени своей безответственности никак не вписывается в стратегию поведения взрослого человека.

А вот давняя история с Лидией Ахмаковой, вокруг которой столько тайн и загадок. Версилов чуть было не женился на несчастной и опороченной девушке, дабы спасти ее честь. Был так уверен в своем благородстве, что предварительно согласовал все со своей гражданской женой, советовался с ней, должно быть, убеждал, наконец получил одобрение. Специально для того тащился через пол-Европы из Эмса в Кенигсберг, где она, кстати, по его же небрежению застряла почти на год – без денег, без языка, без знакомств. Наверняка в том, что поехал к ней за поддержкой, видел особую нравственную высоту своего поступка. Здесь или крайняя наивность, или неслыханный цинизм. «Разве такое позволение возможно?» (13,371) – восклицает удивленно Аркадий. Версилов, не моргнув глазом: «О да! Она мне позволила: ревнуют к женщинам, а это была не женщина» (13,371). Реплика столь несуразная, что даже малоопытный в жизни Аркадий не может всерьез ее принять: «Не женщина для всех, кроме мамы! В жизнь не поверю, чтоб мама не ревновала!» (13, 371) «И ты прав, – мгновенно соглашается Версилов. – Я догадался о том, когда уже было все кончено, то есть когда она дала позволение. Но оставь об этом. Дело не сладилось за смертию Лидии, да, может, если б и осталась в живых, то не сладилось бы <…>. Это – лишь эпизод» (13, 371). Фантастическое легкомыслие! Возможно, и даже скорее всего, Версилов и вправду был искренне увлечен и ослеплен благородством своего жеста, но и спустя годы он совершенно не сомневается в правильности тогдашнего своего поведения. И сам эксцентрический поступок, и то, как Версилов его оценивает, обнаруживают поразительную нравственную инфантильность героя.

Столь же безрассудно поведение Версилова в его отношениях с Катериной Ахмаковой. Да, Версилов сжигаем страстью к этой женщине, он готов разрушить все барьеры и препятствия на своем пути, но, если разобраться, ему нужна не сама Ахмакова, а именно эта безумная страсть, которая возможна лишь в условиях неосуществимости благополучного союза двух сердец. Он и делает все, чтобы их сближение было невозможным: когда-то попытался жениться на ее падчерице, теперь вот пишет оскорбительное письмо, заручается компрометирующим документом, шантажирует, угрожает. Добивается свидания и полностью его проигрывает. Сначала: «Я вас обожаю» (13,416). Минуту спустя: «Я вас истреблю!» (13, 417) Так он думает завоевать любовь? Нет, зачем! Вот итог, ради которого и затевалась вся игра: «Ступайте. Много в нас ума-то в обоих, но вы… О, вы – моего пошиба человек! Я написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтоб сказать, что „почти меня любите“. Нет, мы с вами – одного безумия люди. Будьте всегда такая безумная, не меняйтесь, и мы встретимся друзьями – это я вам пророчу, клянусь вам!» (13,417) Сколько пафоса и – скрытой за ним мужской, человеческой беспомощности. Романтизм чистейшего образца, возможный только в пору личностной незрелости и юношеских эротических фантазий. Он, судя по разговору, никогда даже не пробовал поцеловать ее. Слишком банально. Поцелуи, секс – с дворовой девушкой, с тихой и безмолвной Соней. С ней – семья, быт, капризы, вся эта постылая и нелюбимая «живая жизнь». А страсть – это так поэтично, возвышенно!

Ведь Версилов любит «пьедестал», по ироничному замечанию Васина. Трезвый и практический ум, Васин, комментируя историю с отказом Версилова от наследства, замечает, что «во всяком случае, можно было бы сделать то же самое, не обижая себя. <…> Поступок остался бы не менее прекрасным, но единственно из прихоти гордости случилось иначе» (13,151). «Такого же мнения держится и сам адвокат противной стороны» (13,151). Да все нормальные взрослые люди рассудят так. И только подросток придет в восхищение: «Знаете что, Васин? Я не могу не согласиться с вами, но… я так люблю лучше, мне так нравится лучше!» (13, 151) Вот это дело! Аркадий – весь в отца. Или все-таки Версилов – «муж-мальчик»?

Как бы то ни было, вот уж кто – два сапога пара. И злятся друг на друга, и ревнуют друг друга, и оба одинаково влюблены друг в друга. «Милый мой, я давно тебя ждал сюда. Я давно мечтал, как мы здесь сойдемся; знаешь ли, как давно? – уже два года мечтал, – восклицает в порыве откровенности Версилов. – <…> Садись к самовару. Я буду воображать, что мы вечно с тобой так жили и каждый вечер сходились, не разлучаясь. Дай мне посмотреть на тебя: сядь вот так, чтоб я твое лицо видел. Как я его люблю, твое лицо! Как я воображал себе твое лицо, еще когда ждал тебя из Москвы!» (13, 371) Это не отец и сын, а два товарища: одному – семнадцать лет, он уже покуривает и пробовал прижиматься к девушкам, а другому – только-только исполнилось четырнадцать, но он уже обо всем наслышан и трепещет в ожидании откровений жизни, во всем верит старшему другу и сердится на него, когда тот от него отмахивается, а тому, напротив, нравится учить и восхищать собой, иногда подставляя и высмеивая мальчишку. Им друг без друга нельзя. На этом построен весь роман. И сюжетно, и идеологически. Замечательно, что в первоначальном замысле героев связывали братские отношения, и лишь позже Достоевский развел их в поколениях.

Ошибается Васин, списывая «пьедестал» Версилова на «прихоть гордости». Совсем нет. Тут все тот же романтизм и возвышенный идеализм молодого сердца. «Этот „пьедестал“ ведь все тот же „идеал“, – захлебывается радостно Аркадий, предвосхищая здесь, кстати, некоторые пассажи „Дневника писателя“, – и вряд ли лучше, что в иной теперешней душе его нет; хоть с маленьким даже уродством, да пусть он есть!» (13, 152) Чуть позже этот «пьедестал» откликнется в торжественной проповеди дворянства: «Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства, – торжественно возвестит Версилов. – У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех. Это – тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек – может, более, может, менее – но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу» (13, 376). «Я слушал с напряжением», – признается Аркадий. Еще бы! Апофеоз дворянства – версиловский вариант «ротшильдовской идеи», ее облагороженная версия. Столь же захватывающая воображение, сколь и утопичная. Мечтательная. Подростковая. Несмотря даже на то, что это одна из заветных идей самого Достоевского.

В Версилове Достоевский угадал нарождающийся социокультурный тип, который в середине девятнадцатого века лишь только начал формироваться. Он был вызван к жизни резким ускорением процесса модернизации мира, когда старые системы ценностей, в которых формировалась личность, ветшали, подвергались ревизии и выходили из практики гораздо быстрее, чем личность могла адаптироваться к новым критериям и правилам жизни. В таких условиях личность, утрачивая целеполагающую основу развития, вынужденно исключалась из реального процесса жизнестроительства и переходила в сферу его виртуального замещения, где степень ответственности и социальных усилий сведена к минимуму. Такое виртуальное замещение жизни характерно для подросткового сознания и естественно вытекает из социальной аморфности этого возраста, но в зрелом возрасте ведет к психическому расстройству и деградации. Теряя социальную ответственность, личность перестает адекватно оценивать себя, растрачивает свою интеллектуальную и духовную энергию на тщетные попытки самоидентификации и в итоге оказывается на обочине, пропуская вперед своих социальных конкурентов. Отчаявшаяся личность ищет реванша в эстетизации собственного бессилия и создании интеллектуальных химер, способных оправдать маргинальность своего существования.

Пройдет каких-нибудь два десятка лет после публикации «Подростка», и тип Версилова станет доминировать в русском обществе. Процесс расслоения общества по признаку социального лидерства и аутсайдерства приобретет массовый характер: раскрепощенная деревня, как крестьянская, так и помещичья, столкнувшись с промышленной культурой города, породит целый класс изгоев – люмпенов-пролетариев, с одной стороны, и декадентствующих эстетов – с другой. И хотя в России этот процесс будет проходить особенно болезненно в силу радикальности политических и ментальных сдвигов, вызванных александровскими реформами, его не избегнут и страны западного мира, где также столкнутся в непримиримом споре традиционная, патриархальная культура земледелия и космополитичная технология индустриального строительства. Состояние декаданса охватит Европу на несколько десятилетий, пока не разрешится кровавой бойней Второй мировой войны. Дальнейшее развитие цивилизации пойдет по пути создания общества массового потребления, где проблема личности и ее социальной динамики будет преодолеваться путем унификации потребностей и перекодировкой всей системы ценностей. По-новому будет осмыслена и проблема подросткового сознания. Из фактора культурной и общественной нестабильности она превратится в инструмент манипуляции массовым сознанием, став дополнительным источником дохода, ибо по своей природе подросток является субъектом сферы потребления. Его некритическое отношение к потребительским качествам продукта и постоянная ангажированность новизной делают его активным участником рынка. Именно этим обусловлено тотальное внедрение подросткового типа сознания, которым отмечены последние два десятилетия, во все сферы жизни – от еды и одежды до публичной политики и искусства.

Достоевский всегда присматривался к молодежи, ее интересам и увлечениям, стараясь уловить вектор духовного развития общества, справедливо полагая, что молодежь наиболее остро и бескомпромиссно формулирует насущные вопросы дня. Все его романы – о молодых людях, но «Подросток» стоит в их ряду особняком. В этом романе Достоевский попытался понять саму природу молодежного типа сознания и поведения. И многое ему вполне удалось, что подтверждают многочисленные педагогические и психологические исследования этого возраста. Однако в процессе создания романа Достоевский сделал гораздо более существенное антропологическое открытие, выявив возможность присутствия одного типа возрастной психологии в личностной составляющей другого возраста. «Взрослые» дети и простодушные до детскости старики были отмечены Достоевским давно, да и были не столько результатом художественного анализа, сколько уже отрефлексированным в культуре материалом. А вот мужчина-подросток, отказывающийся исполнять свои социальные функции и таким образом вступающий в конфликт с устойчивым миром традиции, безусловно, стал откровением и для самого писателя. Обнаружив в своем герое мутацию возрастной психологии, Достоевский проследил воздействие ее как на структуру самой личности, так и на окружающий мир. Интуицией художника почувствовал разрушительный потенциал личности, утратившей свою социокультурную идентификацию. Деструктивный характер действий и поведения Версилова нарастает по ходу романа и достигает своего апофеоза в сцене с расколотой иконой. Как всегда, Достоевский нашел гениальный по своей точности и выразительности визуальный образ явления. Этой расколотой иконой Версилов точно благословляет начало эпохи декаданса и всех последующих духовных кризисов и катастроф современной цивилизации.

Достоевский в своем романе описал тип личности, которой суждено было, претерпев метаморфозы, занять не последнее место в новейшей истории. Возможно, ему и самому не до конца была ясна провиденциальная участь версиловского типа, но его настойчивое присутствие в русской действительности он не мог игнорировать. Он и сам был отчасти подвержен сходному недугу. Вспомним его неоднократные признания, последнее – за два месяца до смерти, на шестидесятом году жизни: «теперь еще пока только леплюсь. Все только еще начинается» (301; 239). Все же сам он устоял, создав вокруг себя прочный, выдержавший испытание временем мир семьи, рода, духовной традиции. Устоял творчеством – и в творчестве. И собой поддержав многих. Деградирующему Версилову противопоставил взрослеющего Аркадия, вернув мужественности, ответственности и духовной зрелости приоритеты неоспоримой подлинности.

Но таким Аркадий станет к концу романа. В самой же им описанной истории его поступки поражают неприкрытой нравственной индифферентностью. С равным восторгом юной души совершает он подвиги и подлости. При известных обстоятельствах он вполне может превратиться в нового Ставрогина, ибо порождением ситуации педагогического хаоса неизбежно становится аморальная личность, которой «все позволено».

Аркадий постоянно путается в формулировках, он никак не может внятно объяснить, чего же он хочет, вплоть до самого конца, когда он заявляет, что «открывшийся передо мною путь и есть моя же „идея“, та самая, что и прежде, но уже совершенно в ином виде, так что ее уже и узнать нельзя» (13, 451). Невнятность Аркадия – следствие невнятности его сыновнего статуса. «Где, укажите нам, Отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?» – это почти крик отчаяния, готовый вырваться из души Аркадия, в ответ на другую душераздирающую реплику грибоедовской комедии: «Не надобно иного образца, когда в глазах пример отца». Если в «Униженных и оскорбленных» Достоевский обнажил драму непонимания отцами своих выросших детей, то в «Подростке» главной причиной всех приключений и неурядиц «случайного семейства» Версилова – Долгоруких (именно всего семейства, а не только Аркадия – он один из решающих факторов разыгравшихся событий) стало непонимание сыном жизни и поступков отца. Если дети в «Бесах» не хотят понимать отцов, то в «Подростке» даже при всем желании, пристальном и почти детективном, дети не в состоянии понять своих «случайных» отцов. Пример отца «случайного семейства» не может служить образцом. Он попросту не воспринимается, даже при специальном усилии. В рамках «случайного семейства» происходит самоубийство категории отцовства – таков художественный итог романа.

Роман «Братья Карамазовы» имеет особый статус в творческом наследии Достоевского. Это – роман-итог, в котором писатель создает целостную картину исследованного им в предыдущих произведениях мира человеческих отношений и исторических судеб. То, что было предметом художественного эксперимента в «Преступлении и наказании», «Игроке», «Идиоте», «Вечном муже», «Бесах» и «Подростке», в «Братьях Карамазовых» стало материалом для построения полномасштабного повествования с четко выраженной идейной доминантой. Пользуясь терминологией Достоевского, можно сказать, что созданные до «Братьев Карамазовых» произведения – это то «большое горнило сомнений», через которое прошла его «Осанна!», которая со всей силой убедительности воплотилась в последнем романе.

Тема отцовства в «Братьях Карамазовых» также представлена во всей полноте ее понимания писателем. «Случайное семейство» торжествует здесь свою социальную победу. Патриархальное семейство Снегиревых вытеснено на окраину города и сюжета. «Случайное семейство» Карамазовых не просто центральный образ романа, это главный действующий персонаж, находящийся в динамичном контакте со всеми областями социальной, экономической и духовной жизни русского мира. Оно скрепляет этот мир нитями своих страстей и интересов, питает бурлящими соками идей и эмоций, но одновременно паразитирует на его традициях и законах, эксплуатирует материальные и культурные ценности, вводит в соблазн и искушение. Торжествуя победу на земле, «случайное семейство» стремится распространить экспансию и на сферы внеземные, атакуя уже само Святое Семейство. Достоевский обращает внимание на метафизическую угрозу, исходящую от «случайных» отцов и их «случайных» детей.

Отцовство Федора Павловича имеет агрессивный характер. При всей безответственности поведения, он вовсе не безразличен к отношениям со своими детьми, ведет себя активно, наступательно, непрестанно проявляя инициативу и провоцируя. Эта агрессивность была уже и у Валковского, и у Версилова, но еще не выступала там в качестве ведущей характеристики «случайного» отцовства. Их агрессивность в конечном итоге всегда мотивирована теми или иными интересами. Агрессивность карамазовского отцовства, особенно в отношениях с Иваном и Алешей, практически ничем не мотивирована, абсолютна и по природе своей экзистенциальна. В последнем своем романе Достоевский демонстрирует колоссальный потенциал отрицательной энергии, который таит в себе «случайное семейство» во главе со «случайным» отцом. Вся метафизика отцовства, которая в традиционном семействе направлена на созидание, рост и приумножение, в «случайном» обращена к разрушению и гибели – физической, экономической, духовной. В «Братьях Карамазовых» об этом знают и отцы, и дети.

Как и заявлял в «Дневнике писателя» 1876 года Достоевский, «Братья Карамазовы» – это «роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении» (22, 7). Парадоксальным образом именно взаимопонимание, «теперешнее взаимное соотношение» «русских теперешних детей» и «теперешних их отцов», как раз и становится основой конфликта. Слишком хорошо видят они друг в друге семейные пороки, слишком остро чувствуют родственную зависимость во зле. Связывающая их общей греховностью «карамазовщина» раздражает и побуждает к протесту. Сыновья бунтуют против отца как объединяющего их злого начала. Но их бунт бессилен, он только усугубляет зло, доводит его концентрацию до предела, до физического воплощения инфернальных сил в преступлении Смердякова и кошмаре Ивана Федоровича. Черт – вот то злобное детище, которое в итоге рождается в лоне «случайного семейства». В своем приговоре Достоевский бескомпромиссен.

Единственный противовес Карамазовым – монастырская община, тоже своего рода семья с духовными отцами и послушниками-детьми. Оставляя в стороне вопрос о точности соответствия картин монастырской жизни, нарисованных Достоевским, исторической действительности, следует подчеркнуть мысль писателя о православной церкви как единственном, на его взгляд, оплоте не только духовности, но и социальности русского мира. В условиях, когда гражданские институты еще слабы, а патриархальные устои выродились в свою противоположность, только в церкви сохраняется образ и подобие истинной жизни. И в этом шанс на спасение. Если категория отцовства утратила смысл и авторитет, то категория Отечества остается незыблемой во веки веков. Через Алешу «случайное семейство» Карамазовых «породнилось» с монастырской братией. В этой сюжетной коллизии заложена возможность конечного оптимистического финала русской драмы отцов и детей.

Динамика художественного развития темы отцов и детей в творчестве Достоевского отражает процесс формирования всего комплекса историософских, социально-политических, нравственно-религиозных и культурологических идей великого русского писателя и мыслителя.

Наряду с категорией отцовства не меньшее внимание Достоевского привлекает категория материнства. И здесь он выступает одним из первопроходцев. В мире Достоевского материнство овеяно тихой прелестью любви и красотой смиренной жертвенности. Череда женских образов, воплощающих в себе материнское начало, проходит через все творчество писателя. Анна Андреевна Ихменева, Пульхерия Александровна Раскольникова, Елизавета Прокофьевна Епанчина, Нина Александровна Иволгина, Софья Андреевна Долгорукая – вот, в первую очередь, те героини Достоевского, в идейно-художественной основе которых материнство составляет определяющую доминанту. Есть еще мать Нелли, Катерина Ивановна Мармеладова, Варвара Петровна Ставрогина, Катерина Осиповна Хохлакова, безумная штаб-капитанша Снегирева, но материнство в структуре этих образов играет если не второстепенную, то, по крайней мере, подчиненную роль. И – отдельно – особое место в сонме матерей, представленных на страницах романов Достоевского, занимает мать Ивана и Алеши Карамазовых Софья Ивановна.

Женщина-мать как полноценная художественная фигура появляется в творчестве Достоевского только во второй половине его писательской карьеры. В ранних произведениях этот психологический тип остается вне поля зрения писателя. Первый роман, в котором женщина-мать представлена с известной художественной полнотой, – «Униженные и оскорбленные». Нельзя сказать, что образ Анны Андреевны Ихменевой играет сколько-нибудь значительную роль в идейной концепции романа, так как во многом дублирует, психологически оттеняя и разнообразя, функции, вмененные в первую очередь старику Ихменеву. Ее роль – страдательная. Она выступает связующим звеном между мужем и дочерью, хотя по робости своей не решается на активные действия, а все только обиняками да намеками, чтобы не обидеть любимых людей. После ухода Наташи из дома «бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла <…> Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеича, а при нем начинала намекать, хоть и с большою осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать обид и что Бог не простит непрощающих, но дальше этого при нем не высказывалась» (3,214). Материнские чувства Анны Андреевны в художественном задании романа служат тому, чтобы усилить человеческую драму старика Ихменева, мучающегося от внутреннего противоречия. И хотя героиня самим Достоевским еще не определена как полновесный содержательный элемент романа, принципиальная значимость ее образа не вызывает сомнения. Именно Анна Андреевна оказывается хранителем христианских устоев семьи. Ей поручает писатель заботу о молитвенных трудах и заботах. Она шьет и вручает Наташе специальную ладонку, в которой укрыта молитва, так «монашка из Киева научила». «Носи на здоровье! – напутствует она, крестя дочь, и вспоминает, – когда-то я тебя каждую ночь так крестила на сон грядущий, молитву читала, а ты за мной причитывала» (3,194). Материнство, для Достоевского, в этом романе главным образом – душевная простота, сердечное участие и молитвенный покров. Создавая образ Анны Андреевны Ихменевой, Достоевский разрабатывает новый для себя тип героя, вводит его в круг действующих лиц, пытается понять его идейно-эстетический потенциал и задачу.

Открывшиеся возможности, похоже, показались Достоевскому достаточно перспективными. Во всяком случае, уже в следующем романе он значительно усложняет роль матери, выводя ее из тени супруга и перемещая ближе к центру художественного действия. В «Преступлении и наказании» амплуа жертвы слепой любви к собственному ребенку частично сохранено, в то же время в образ Пульхерии Александровны Раскольниковой Достоевский вносит новый элемент – активного действования.

Предчувствуя беду, мать Раскольникова едет к своему Роде, чтобы быть рядом с ним и помогать в случае необходимости. И хоть бессильна она предотвратить трагедию, уразуметь истинный смысл происходящего, и даже готова мириться с этим, все же только благодаря ей удается Раскольникову сохранить надежду на возвращение к людям. Да, ему невыносимы ее любовь и жертва теперь, когда он, сознательно отказавшись от протянутой руки помощи, оставив без мания известие о ее скором прибытии, пошел на преступление. Да, именно ее присутствие вызывает в нем самые страшные муки совести, так что и видеть он ее не может. Но только к ней он придет просить прощения, только на ее охранительную молитву будет надеяться.

Образ матери появляется уже в самом начале романа. Письмо Пульхерии Александровны занимает почти всю третью главу. Более того, его доставляют на квартиру Раскольникова именно в тот час, когда тот идет делать свою зловещую пробу. Хронологически, как бы за кадром, оно присутствует уже в первой главе. В нем, как мы помним, содержатся известия о судьбе Дуни, ее предстоящем замужестве, а также информация о скором приезде и отсылке 30 рублей. Это письмо дает Раскольникову шанс отказаться от своего преступления, но оно же и провоцирует его на бунт. Преступный замысел Раскольникова как раз именно после письма матери перестает быть только уголовным, обретая черты социального протеста. И только после письма в полной мере становится очевидна бесовская власть его идеи, ее навязчивый, почти маниакальный характер.

Письмо Пульхерии Александровны наивно в своих ожиданиях помощи от будущего зятя, но не лишено здравого смысла и прагматизма. И как раз этот здравый смысл, этот прагматизм вызывают раздражение Раскольникова, так как со всей очевидностью обнажают мрачный романтизм его теории, полную бессмысленность ее с точки зрения «живой жизни». Прочитав письмо и выйдя на улицу, он долго рассуждает наедине с собой, обличая двуличие здравого смысла. «Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно „пронесется“, и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь… теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это… Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах» (6,39). «Теперь» – это не только после пробы, но и после письма Пульхерии Александровны. Именно совпадение этих двух фактов мутит сознание Раскольникова. Достоевский не расшифровывает, что за мысль посетила Раскольникова, но совершенно ясно, что тут именно столкнулись «живая жизнь» и теория. Письмо матери своим практицизмом, бытовой озабоченностью, некоторой суетностью и прямотой ставит Раскольникова лицом к лицу с проблемой «твари дрожащей». Он не может не отдавать себе отчета в том, что мать, по его теории, так и есть та самая «тварь дрожащая», а как иначе: «ты, Родя, ты у нас все – вся надежда наша и все упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы» (6, 34). Не может Раскольников не понимать, что «тварь дрожащая» – это тварь любящая. Оттого и дрожит, что любит, боится за близкого человека, трепещет о нем. И как «теперь» с этим знанием жить?

Но Достоевский остается реалистом, он не склонен идеализировать ситуацию. Письму Пульхерии Александровны суждено сыграть роковую роль в судьбе сына. «Почти все время как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице; забыл он об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через В-й проспект, как будто торопясь туда за делом, но, по обыкновению своему, шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих» (6, 35). Итогом этой бесцельной прогулки станет случайная встреча с Лизаветой, преступление окажется неизбежным.

Так, уже с первых страниц «Преступления и наказания», образ матери оказывается накрепко вплетенным в сюжетную и идейную канву романа. К финалу его значимость возрастет до символического характера. Злополучная статья Раскольникова в виде газетной публикации появится в романе в его последней части, в руках именно Пульхерии Александровны. Раскольников впервые увидит свое сочинение напечатанным, придя к матери накануне своего покаяния. Это будет их последняя встреча. Он, уже измученный до смерти своими сомнениями и метаниями, вдруг увидит восторг и восхищение в глазах того, против кого, собственно, и направлена статья. «Я вот, Родя, – спешит порадовать сына Пульхерия Александровна, – твою статью в журнале читаю уже в третий раз, мне Дмитрий Прокофьич принес. Так я и ахнула, как увидела: вот дура-то, думаю про себя, вот он чем занимается, вот и разгадка вещей! У него, может, новые мысли в голове, на ту пору; он их обдумывает, я его мучаю и смущаю. Читаю, друг мой, и, конечно, много не понимаю; да оно, впрочем, так и должно быть: где мне? <…> Но только, Родя, как я ни глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире. И смели они про тебя думать, что ты помешался. Ха-ха-ха! ты не знаешь – ведь они это думали! Ах, низкие червяки, да где им понимать, что такое ум!» (6, 395–396) Как сохранить Раскольникову рассудок, слушая такие речи от такого читателя? Да и мог ли представить себе когда-нибудь такую сцену?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.