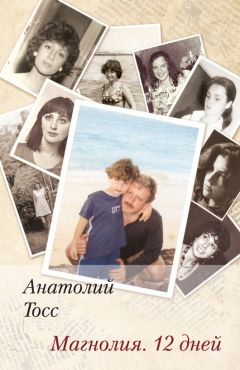

Текст книги "Магнолия. 12 дней"

Автор книги: Анатолий Тосс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)

Я брел между беспорядочно расставленных домов, огибая старые, прошлого века, заросшие временем коробки, отыскивая узкие, едва заметные проходы между ними, оставляя за собой череду равномерно утоптанных, неразличимо одинаковых следов. Остановился, обернулся – в одинокой, отшельнической последовательности отпечатков посреди нетронутой белой целины тоже была своя эстетика; снег неторопливо засыпал их, медленно, но настойчиво. «Как волна накатывает на песок, – подумал я, – только тише, мягче, чем волна».

И тут я ощутил счастье. Выделенное, почти материализованное, словно его можно было потрогать, взять руками; почему-то представился небольшой, твердый, идеально гладкий, легко умещающийся в ладони шар. Янтарный или, может быть, из отполированной яшмы.

Я ни разу еще так отчетливо не чувствовал счастья, ни когда писал стихи, ни даже когда занимался любовью. Только сейчас, выйдя из недельной любовной спячки, до пресыщения избалованный женским телом, слившись с ним, совпав, почти потеряв в нем себя, я теперь в этой заснеженной, отрешенной от всех и от всего ночи вновь обретал себя, словно рождался заново. Молодость, легкость, свобода, полная, никем и ничем не ограниченная, не контролируемая, насквозь пронзили меня, обожгли и выкристаллизовались в отборный сгусток счастья.

Наконец я вышел на бульвар где-то в районе нового МХАТа. В полном отсутствии машин, пешеходов, в тихой отрешенности теперь уже освещенного города, в неспешном, неизбежном кружении снега, в почти полном безветрии возникало ощущение сюрреальности, выпадения из привычного, взвешенного, подчиненного ньютоновской механики города. Словно попал в зазеркалье, на оборотную сторону, словно весь мир стал вращаться вокруг меня одного, существовать только по моему желанию и, став полностью зависим от меня, он теперь предоставлен только одной моей воле.

«Свобода сильнее любви, – подумал я, – особенно после долгой, всепоглощающей любви. Обретение себя в свободе и есть истинное счастье.

Я снова, как тогда в лесу, вспомнил строчки Пушкина:

На свете счастья нет,

Но есть покой и воля…

Неужели он чувствовал то же, что и я сейчас?.. Ведь под «волей» он наверняка понимал свободу физическую, а под «покоем» свободу душевную. И приравнял их к счастью. К единственному возможному счастью.

Я еще раз, на сей раз медленно, произнес про себя пушкинские строки. Как все же гениально, двумя короткими строчками поднять целый пласт чувств, определить мировоззрение. Такое возможно только в поэзии, когда одна правильно сотканная строчка заменяет целые тома. Потому что в поэзии слово может быть уплотнено до предела, нагружено и чувством, и мыслью, не обязательно напрямую, часто ассоциативно, метафорически. Именно уплотненность слова до критической, готовой к взрыву массы создает ту поэзию, которая остается во времени и всплывает в уме неожиданно, посреди ночи, на заснеженном Бульварном кольце в голове у очередного потерявшегося во времени разгильдяя.

Вскоре я перестал думать о поэзии. Я брел по бульварам бесцельно, лишь впитывая ночной, заряженный зимней рассыпчатой свежестью воздух, вбирая его в себя, становясь его частью. Перешел сначала улицу Горького, потом Петровку, я так и не встретил ни одного человека, снег скрипел под ногами, фонари перебрасывались между собой моей растрепанной, распахнутой, волосатой тенью, словно играли в какую-то только им известную, веселую игру, в голове впервые за множество прошедших часов возникла кристальная, отчетливая ясность.

Почему-то я вспомнил, как на моих глазах чуть не покалечили Леху, вспомнил, как сам катился по лестнице, как глухо бился о тупые, каменные ступени, усмехнулся, в принципе еще легко отделался, могло быть и хуже. Вспомнил мужика на лестничной площадке, залитого кровью, с розовым шевелящимся пузырем на губах. Что с ним стало? Я не знал, я ведь целую неделю не выходил из квартиры.

Ну и ладно, подумал я, эта ночь все искупает.

Я вновь почувствовал себя сильным, свободным, влюбленным и в эту ночь, и в эту такую разную, такую непросчитанную, неизведанную жизнь. Чем бы она ни обернулась, сейчас или в будущем, каких бы усилий, падений, потерь ни стоила – все равно нет ничего лучше ее. Не может быть!

И тут я услышал свой голос. Слова рождались сами собой, мне оставалось их только произносить, насыщая ими морозный, запорошенный поземкой воздух.

О ночь, тебя одну люблю.

С тобой одною молодею.

И если все-таки сумею,

Я в ночь когда-нибудь уйду…

Я не знал, придумал ли я эти строчки сейчас или знал раньше, я только все повторял и повторял их, страстно, пылко, как заклинание.

Так я шел в ночь, не сдерживая шага, не замечая пройденного расстояния, пока по мостовой по обеим сторонам бульвара не покатили заспанные, еще не отряхнувшиеся от ночного снегопада машины да пара пешеходов, спешащих непонятно по каким утренним делам, не попались мне навстречу. Тогда я поймал раннего «левака» и, нырнув в удушливое перегретое нутро обшарпанных «Жигулей», покатил домой. Туда, где давно уже не был, туда, где, я знал, меня всегда будут ждать и всегда будут любить.

Вставка третья

Структура

Я всегда мечтал о сыне, задолго до появления Мика думал о том, как буду его воспитывать, как смогу дать ему то, чего сам был лишен в детстве. Даже не материальное – не вещи, игрушки, х-боксы и айподы, а другое, самое важное, необходимое – цель, понимание своего предназначения, осознание смысла жизни. Думал, что начну пробуждать в нем таланты как можно раньше и, обнаружив, буду умело их пестовать, развивать.

Потому что совсем не сразу, а только с годами мне открылось, что не все, но многие из нас здесь, в этом мире не случайны, а посланы с миссией. И главная наша задача свою миссию определить, распознать в себе и, распознав, выполнить. И если удается, если реализовался до конца, то это и есть в итоге самое большое жизненное счастье. А если не удается, то жить с сознанием (даже не с сознанием, а с чувством) невыполненной миссии – тяжелое, непосильное бремя.

Можно, конечно, самому попытаться найти его, свое изначальное предназначение, пробовать, ошибаться, снова искать. И может быть, кому-то в результате повезет. Но сколько времени потратишь впустую, сколько сил, сколько разочарований испытаешь, сколько ошибок совершишь… Да и где гарантия, что в результате найдешь? Насколько проще и, главное, эффективнее, когда кто-то близкий и любящий, кто многое уже познал и понял, от этих ошибок и разочарований тебя убережет. И направит к цели. Иными словами, к согласию с собой.

Так теоретизировал я еще до рождения Мика, не подозревая, насколько реальная жизнь далека от самых проницательных рассуждений.

Потом, когда Мик появился на свет и когда мы оказались одни, я просыпался вместе с самым ранним рассветом и брел на кухню готовить ему молоко. Сынок был спокойным малышом, он крепко спал, будто понимал, что папе одному нелегко, и лишь изредка попискивал по ночам. Тогда я протягивал руку и покачивал механически, так и не очнувшись от дремоты, его кроватку, и он, поерзав немного, затихал в своем сладком младенческом сне.

Иногда, когда он долго не успокаивался, я брал его к себе в постель, и он подкатывался ко мне теплым комочком и, удобно устроившись, сразу засыпал. Но я заснуть уже не мог, подспудный страх, что во сне я могу придавить маленькое хрупкое тельце, меня не отпускал, и в результате я вставал и переходил в гостиную, ложился на диван.

Я поднимался на автомате и, не успев до конца сбросить остатки сна, брел на кухню, грел воду, затем ее остужал, сыпал в нее порошок молочной детской смеси, тряс вяло бутылку, капал из резинового носика соски себе на внутреннюю сторону запястья, проверяя, не горячо ли. К этой минуте, будто чувствуя, что завтрак готов, Мик просыпался в своей колыбели, вздыхал глубоко, начинал вертеться, снова вздыхал. Я подходил к нему, брал на руки родное человеческое существо, он прижимался к моей груди, глазки сначала едва прорезались ото сна, потом почти сразу отметали его, открываясь широко, удивленно миру. Бутылочка уже была наготове, я подносил упругий резиновый сосок к его ротику, Мик обхватывал бутылку ладошкой и, посапывая от наслаждения, начинал смачно сосать белую, мутную жидкость.

Я обычно стоял у окна, как правило, в этот ранний час на улице зарождался рассвет, серый, неуверенный, перемешанный еще с частицами отступающей ночи. Мик у меня на руках расходился вовсю – сопел, кряхтел, всячески демонстрируя распирающее удовольствие, лишь иногда отрываясь от бутылочки, чтобы передохнуть от тяжкой грудничковой своей работы, и тогда поднимал глазки вверх и смотрел на меня внимательно, серьезно, будто пытался определить что-то очень важное. В такой момент, стоя у окна, на границе между теплом дома и прохладой занимающегося зыбкого утра, я чувствовал, что вот сейчас, в эту самую минуту, между мной и моим маленьким, едва осознающим себя сыночком рождается связь. Труба, туннель. И по нему перетекает живой, трепещущий поток. В обе стороны – не только от меня к нему, но и от него ко мне тоже.

Конечно же, главным в этом потоке была любовь, безотчетная, не требующая ни подтверждения, ни ответа, полная и абсолютно бескорыстная. Но и не только любовь. Что-то другое, не менее сильное, требовательное, что определяет всю дальнейшую жизнь. Связь. Между отцом и сыном. Я физически ощущал их, эти плывущие навстречу, вливающиеся друг в друга потоки, я чувствовал, как что-то вполне материальное наполняет меня, проникая в клетки моего тела, оседая в них, закрепляясь постепенным осознанием отцовства. Я не ошибался, этот туннель, эта связь так никогда и не нарушилась, только укреплялась с годами.

Помню, когда Мику уже было годика три, мы сидели в кафе за воскресным завтраком, ион ел блинчики с творогом, официантка, молодая девушка, подошла узнать, не нужно ли нам что-нибудь еще. Она улыбнулась, а потом, покачав как бы в изумлении головой, сказала:

– Он любит вас.

– Откуда вы знаете? – удивился я.

– Он так смотрит на вас. С обожанием. Но, знаете, это даже не взгляд, просто вокруг вашего столика распространяется поле любви. Я когда к вам подхожу, попадаю в него. Посмотрите сами, как он на вас смотрит.

Я улыбнулся ее чуткости, тому, как она безошибочно определила. Мик смотрел на меня, и из глаз его струились лучики любви. Наверное, можно было бы изобрести простое устройство, которое собирало бы их, сублимировало в полупрозрачную, переливающуюся, хрустальную капельку. Конденсированная любовь моего сына. Именно она и перетекала по незримому туннелю, созданному в те минуты, когда мы стояли у окна и смотрели на зарождающийся рассвет, как он расцвечивает розовым стены еще не отошедших от ночи домов, и Мик сосал молочную смесь, касаясь своей маленькой ладошкой моей взрослой, мужской руки.

Ночью я просыпаюсь от острой, будоражащей мысли – я в первый раз ясно вижу, как должна быть выстроена «Магнолия». Структура романа проступает четко и однозначно.

Теперь уже очевидно, что история, которую я рассказываю, выйдет за рамки этой книги. И по объему, и по сюжету, и по стилистике. Будет продолжение, и не одно, несколько, три или четыре, точно еще не знаю. Понятно только, что повествование растянется по времени, переходя из одной книги в другую, выделяя фрагменты моей жизни.

Именно фрагменты. Описать непрерывную повседневность – непосильная, да и ненужная задача. Детальная последовательность включает в себя рутину, быт, массу заурядных, никому не интересных подробностей. Нет, каждая часть романа должна отражать именно фрагмент, насыщенный, сконцентрированный событиями, насильственно вырванный кусок жизни.

Например, первая часть, над которой я работаю сейчас, описывает двенадцать дней моей юности. Она так и будет называться: «Магнолия. 12 Дней».

Продолжение, скажем, будет описывать шестнадцать дней того периода, когда мне было двадцать пять, и получит название «Магнолия. 16 Дней». Следующая книга выхватит восемнадцать дней моего тридцатидвухлетия. Соответственно, она будет называться «Магнолия. 18 дней». Итак далее, до тех пор, пока моя жизнь, время, в которое она шла и продолжает идти, страны и события, заполнившие ее, люди, которые оказались в нее втянуты, смогут поддерживать в читателе интерес. А персонажи, представленные в первой книге, будут взрослеть и развиваться вместе со мной, переходя в следующие тома, аналогично тому, как они продолжают присутствовать в моей реальной судьбе.

Я откидываю легкую простыню, встаю с кровати, подхожу к окну. Сейчас, наверное, часа четыре ночи, невероятной величины идеально круглая луна наехала на воду, словно прожектор, пробивая в ней узкую, интенсивно сгущенную, светящуюся зеленовато-желтую дорожку. Они оба кажутся неземными, инопланетными, и океан и луна, и расстеленная передо мной лунная струя, и приютившая их всех ночь. Тихий плеск волн смешивается с едва слышным дыханием Мика в соседней комнате, и я сейчас, ночью, в полном отрешенном одиночестве чувствую покой и умиротворение.

Все правильно… Не знаю, было ли так задумано и рассчитано заранее или получилось само по себе, благодаря интуиции, случаю, удаче… Но все правильно, все сошлось, как и должно было сойтись. Мик, его мерное дыхание, закинутая за голову еще совсем детская пухлая ладошка, бессильная сейчас в спокойном, тихом сне. Шелестящий океан за окном, плещущаяся в нем лунная дорожка, моя книга, которой я увлекся и которая не дает мне спать, – все совпало, все оказалось связано единственной правильной связкой. Хотел бы я добавить что-нибудь к этому сочетанию? Наверное, хотел бы. Но желания мои не резкие, не давящие, не требующие, я вполне могу обойтись и без них.

Я зажигаю настольную лампу, включаю неизменный «лэптоп», начинаю стучать по клавишам, записывать переполняющие голову мысли.

Справлюсь ли я, смогу ли растянуть повествование от первого лица на много лет? Ведь я, как и время, постоянно меняюсь и сейчас совсем не похож на того, каким был в девятнадцать? Ни внешне, ни по восприятию жизни, ни желаниями, ни потребностями. У нас с тем юношей все разное: шкала ценностей, устремления, будущее, способ самовыражения, даже манера говорить, привычка строить фразы. Смогу ли я подобрать правильную стилистику, уловить настроение того времени, настроение юности? Сложнейшая задача – менять стилистику в зависимости от мировоззрения героя и таким образом менять атмосферу, в которую автор пытается погрузить читателя. Немногие брались за нее, и лишь единицам удалось с ней справиться.

Сейчас моему герою девятнадцать лет. Чтобы передать, описать мир его глазами, мне сегодняшнему надо почувствовать себя его ровесником – относиться к жизни с юным задором, думать о женщинах с юным вожделением, бросаться в бурлящую ежедневность с юным безрассудством, даже голос должен помолодеть, даже взгляд. Мне приходится полностью подменить себя, снова стать мальчишкой и думать, и чувствовать, как мальчишка. Но не в этой ли подмене и заключается еще одна радость творчества?

Вспоминаю, как год назад мы с Миком оказались в Нью-Йорке. Мне предложили прочитать курс лекций в Колумбийском университете, и я взял с собой Мика, хотя бы потому что его не с кем было оставить. В свободные часы мы бродили по музеям и однажды в МОМе[7]7

Museum of Modern Arts – Музей современного искусства.

[Закрыть] остановились перед полотном Пола Кли. Мик заметил, что в первом классе на уроках рисования он и сам рисовал что-то похожее. «Да и не только я, все дети рисовали не хуже этого», – добавил он. И действительно, на картине известного абстракциониста были изображены разноцветные каракули, не сильно отличающиеся от детских.

Тут же рядом, прямо на полу сидел мальчик, я поначалу не обратил на него внимания. Вокруг были разбросаны небольшие листы ватмана, очевидно, он кропотливо копировал висевшие в зале картины. Мальчик был примерно ровесник Мику, и по тому, как зрело он рисовал, легко было догадаться, что музей для него привычное место для занятий живописью. Услышав замечание Мика, он оторвался от листа ватмана, поднял на нас лицо, я редко встречал такие живые, смышленые глаза, и сказал с апломбом, обычно не свойственным детям:

– Гениальность Кли заключается именно в том, что он, будучи взрослым человеком, смог поставить себя на место пятилетнего ребенка. И воссоздать мир таким, каким видят его дети. – Мальчик помолчал, задумался. – Ведь когда ребенок способен увидеть мир глазами взрослого, мы считаем его гениальным. Но ведь и обратная задача не менее сложная. Взрослому точно так же не дано проникнуть в мир ребенка.

Я поразился и самой мысли, и тому, как сформулировал ее юный художник. Сам ли он до нее дошел или ему подсказал кто-то из взрослых, родители или учитель, – теперь это уже не имеет значения.

– Видишь, Мик… – не смог упустить я случая для очередного наставления. – Если проникать в глубину даже простых вещей, они выглядят иначе, чем на поверхности. Но для подобного проникновения требуется большая работа и мысли, и души, а главное, должна быть потребность в самом проникновении. Пытливость ума. Тоже, надо сказать, талант.

Не знаю, понял ли Мик что-нибудь из моей назидательной тирады. Но даже если и понял, не думаю, что она задержалось у него в голове надолго.

Потом я кивнул мальчику, по-прежнему сидящему на полу, еще раз заглянул в его живые глаза и сказал:

– Ты абсолютно прав. И знаешь что, я надолго запомню и тебя, и твои слова.

Я не обманул, и сейчас, сидя перед окном, глядя на ночной океан, я вспомнил его, того мальчика из МОМа. Он был прав, передо мной аналогичная цель – увидеть жизнь не своими, сегодняшними глазами, а глазами девятнадцатилетнего московского студента и изобразить ее именно такой, какой он ее видел и чувствовал, именно его красками и словами.

Прежде мне удавалось справляться с подобными задачами – я создавал миры, преломленные через ощущения женщины, или старика, или ребенка. А вот теперь пришло время для мира беззаботного, безалаберно скользящего в потоке жизни молодого человека. И если мне удастся передать читателю не только его искания, его сомнения, но и его чувства, любовь, поиски любви, и все это в рамках сложного, как сейчас кажется, запутанного времени – значит, свою задачу я худо-бедно, но выполнил.

__________________________________

Я тихонько повернул ключ в замке, отворил входную дверь и на цыпочках, чтобы не разбудить родителей, сняв ботинки, куртку, двинулся по узкому короткому коридорчику на кухню. Запах дома, а все обитаемые дома имеют свой, только им свойственный запах, ударил не только по обонянию, но и по сердцу. В нем легко угадывался и запах еще недалекого, но уже безвозвратно ушедшего детства, и вкуснейший запах лакомств, которые может готовить только мама, он за долгие годы пропитал стены, въелся в обои, перемешался с их бумажной структурой, с крахмальным клеем, на который они были посажены. Запах дома, как запах человека, может отталкивать, настораживать, раздражать, а может – умиротворять и сразу стать близким, и родным, и незаменимым.

Вот и сейчас он всколыхнул во мне и нежность, и радость возвращения, и чувство вины за то, что я так долго пропадал непонятно где, невольно променяв родной дом на другой, а вечную любовь к родителям на другую, новую любовь. Пусть ненадолго, но променял.

Только на кухне, плотно закрыв за собой дверь, я включил свет и тут же полез в холодильник. Как ни странно, я неожиданно ощутил голод, просто острейший голодный приступ. Я вывалил из заиндевевшего недра все без разбору – жирное, сладкое, мучное, калорийное. Затем включил старенькую «Спидолу»[8]8

Был такой транзисторный приемник.

[Закрыть], ночной заокеанский эфир сразу же смешал с утрированно мягким светом абажура витиеватый джазовый мотивчик.

Ночь плотной темнотой обступала окно, очерчивая маленький желтеющий квадратик в большом спящем доме, и оттого, что этот островок тепла и пульсирующей жизни казался отрешенно одиноким, именно поэтому, меня охватило особое сладкое ощущение домашнего уюта. Ведь не только люди, но и природа спит беспробудно, добирает последние часы сна посреди замерзшей на окраине леса зимней ночи. А здесь в маленькой, тесной кухоньке по-прежнему теплится чуткая жизнь, да еще негромкий, порванный, ломающий ритм джазовый мотив, да слезящийся кусок сыра на белом, ароматном хлебе – я снова почувствовал себя счастливым, уже который раз за сегодняшнюю ночь. Но теперь оттого, что я дома, где нет ни забот, ни ответственности, ни потерь, а те, что все же случаются, не имеют значения, потому что, как выяснится позже, потерями не являются.

Вскоре сквозь плывущую в эфире, прерываемую помехами джазовую импровизацию раздалось шарканье домашних тапочек, распахнулась дверь, и на кухню вошел папа. Он был в майке, трусах, с заспанными глазами, немного помятый, не отошедший ото сна, видимо, я разбудил его своим приходом – мой добрый, любящий, родной папа. Я так его любил в эту минуту, я так необъяснимо сильно чувствовал, как люблю его…

Мы не виделись целую неделю, но только сейчас я ощутил, как соскучился и по нему, и по маме, поднялся с табуретки, поцеловал отца в щеку, он поцеловал меня. Потом он тоже сел за стол, приглаживая волосы на затылке, у него была чудесная, густая шевелюра, правда, уже полностью седая.

Я стал было наливать ему чай, но он покачал головой:

– Я сначала приму душ, умоюсь, потом буду завтракать.

– Завтракать? – удивился я. – Еще же ночь.

Он протянул руку, потрепал меня по волосам, ладонь у него была большая, тяжелая, но теплая и нежная одновременно. Вернее, не нежная, а заботливая. Я вообще нравился ему. Нравился как существо, которое он родил и вырастил, ему нравилась выраженная во мне идея его собственного продолжения, он с трудом скрывал удовольствие от того, какой замечательно похожий на него самого получился сын. Именно такое удовольствие и называется безусловной, пусть и не особенно связанной с реальностью отцовской любовью.

– Блажен, кто живет вне времени. – Он покачал головой, наверное, подумав о себе, о той далекой поре, когда тоже мог позволить себе не замечать время. – Скажи, ты блажен?

– Блажен? – переспросил я, удивляясь слову.

– Хорошо, давай по-другому, – кивнул папа. – Ты в согласии? С собой, с жизнью? Расскажи, мы стали редко с тобой говорить. Раньше мне казалось, что я знаю о тебе все, а теперь мы не видимся неделями.

– Ну не неделями, а всего одну неделю, – уточнил я фактическую часть.

– Бог с ними, с деталями. – Он пожал плечами. – Так ты в согласии?

Вообще-то я всегда был достаточно закрытым и не любил откровенничать – когда человек раскрывается, он лишается защитных слоев и оголяет свое мягкое, уязвимое нутро. А мысль о собственной беззащитности мне всегда была чужда и даже обидна.

Вот и сейчас, я уже хотел было отмахнуться, мол, «все нормально, пап, попей лучше чайку». Но то ли кухня, наполненная слишком насыщенным электрическим светом, неестественно картинно густым, будто ночь за окном не пропускала его через себя и возвращала лучи обратно в маленькое, сжавшееся пространство, уплотняя их, доводя плотность до вангоговского желтого предела. То ли захлестнувший их обоих – и кухню, и ночь – джазовый шипящий распущенный ритм… То ли мой папка, непривычно сонный, домашний, расслабленный, уже совсем немолодой, тоже уютный, остро, пронзительно сейчас любимый. Но что-то всколыхнулось во мне, и захотелось ответить ему искренне, откровенно.

– Папуль, – начал я, – моя жизнь держится на четырех столпах. Прежде всего, мое дело, ну, то, чем я занимаюсь, потом спорт, потом друзья и женщины, конечно. И если ты не знаешь, должен тебе сообщить, что во всех этих областях твой сын вполне востребован.

– Пока не знаю. – Папка придвинулся к столу, сел поудобнее, видимо, он сам был немало удивлен моей неожиданной ночной откровенностью. – Расскажи.

– Начнем с первого. У меня два дела, учеба и еще то, что я пишу. С учебой все в порядке, иногда даже бывает интересно. К тому же студенческая атмосфера как раз по мне. Ну, ты сам понимаешь.

Он кивнул, он понимал.

– А то, что я пишу… – Я помедлил. – Ничего особенного пока не написал, так, по мелочи, «малая форма». А лучше сказать, «мелкая форма». Но в редакциях иногда берут. Вот несколько дней назад в «Юность» взяли.

– В «Юность»? – удивился папа. – И что, напечатают?

– Не сказали еще. У них там редсовет, или как это называется. В общем, главный редактор должен утвердить. Но то, что взяли, уже хорошо. Как ты думаешь?

– Наверное, хорошо. – Папа подпер подбородок кулаком, так и смотрел на меня, не только с интересом, но и с удовольствием.

– Со спортом тоже все в порядке, – перешел я ко второму элементу в моей формуле счастья. – Я в отличной форме, знаешь, когда тело умеет и может все. А если чего-то не умеет, то легко может научиться. Понимаешь, это только вопрос желания и усилий.

Тут я вспомнил про поврежденный бок, про гудящее по ночам ребро, на секунду задумался, говорить ли о нем папке, и, конечно же, решил не говорить.

– А усилия меня не смущают, мне нравится быть в усилии, в преодолении. Мне возникающая от усилия физическая боль даже нравится. Извращение, конечно, но что поделаешь. – Я улыбнулся. – Точно, именно преодоление, вот что меня привлекает больше всего. Не только в спорте, но и вообще в жизни. Когда кажется, что больше не можешь, а все равно продолжаешь, и выясняется, что можешь. И выходит, что даже результат уже не столь важен, процесс важнее.

– Да-да, – закивал папа.

– Друзей у меня много, и мне с ними весело, мы, видишь ли, веселые ребята, особенно когда вместе. Ну, и с женщинами тоже все в порядке. Особенно последнюю неделю. Знаешь, я, кажется, встретил идеальную девушку. Вернее, не так, я встретил девушку с идеальным телом.

– Это тоже важно, – вставил папа, который, я не сомневался, и сам знал про женщин немало. – Это ты у нее, значит, всю неделю пропадал?

– Она мастер спорта по художественной гимнастике, – ушел я от прямого ответа. Папины брови поползли наверх. – Ты не представляешь, как она совершенна. – Я задумался, стоит ли описывать подробности, и решил, что папка и без подробностей обойдется.

Я глотнул чая, зачерпнул ложечкой вишневое варенье из розетки, выплюнул на чайное блюдечко косточку.

– Вот и получается, папуль, что исходя из формулы. – Я помедлил, я сам был поражен своим открытием. – Получается, что я вполне счастлив. Все необходимые ингредиенты, как видишь, присутствуют. – Я развел руками, все оказалось изумительно, невероятно просто.

Папа улыбнулся, он охотно разделил мое счастье.

– Ну и хорошо. – Он встал из-за стола. – Через месяц отчитаешься еще раз. Я теперь буду мерить тебя по твоей же шкале. Как ты сказал? Родители, работа, спорт, друзья, женщины.

Я промолчал, я не был уверен, что в недавно составленном списке первое место я отвел родителям. Сам не знаю, как получилось, что я так глупо, непростительно ошибся.[9]9

Странно, но потом, на протяжении растянувшейся в длину жизни я не раз вспоминал этот ночной разговор с отцом. В разные времена вспоминал, в разных странах, в разные периоды жизни, при разных обстоятельствах. И вспоминая, каждый раз заново пытался оценить степень своего счастья, оценить именно по той, старой, выведенной на кухне формуле.

И каждый раз выяснялось, что вот так полноценно я не был счастлив уже никогда. То ощущалась нехватка друзей, то женщин, потом нехватка родителей, но не временная, как друзей и женщин, а постоянная, когда властвует беспощадное слово «навсегда».

Я менял страны, менял ход жизни, сбиваясь, путаясь в постоянном поиске себя, утыкался в тупики, снова нащупывал дорогу, добивался, терял. Снова добивался. Но уже больше никогда так полно не погружался в густой, шипящий волшебный раствор счастья – так, чтобы весь целиком, без остатка, с головой. Да, оно дотрагивалось до меня порой, но по касательной, задевая только одной из своих отполированных, восхитительно гладких сторон.

Так было до тех пор, пока не родился Мик.

[Закрыть]

Во сне бок стал задавливать своей ноющей, гудящей тяжестью. Я ворочался, перекатывался, но даже сквозь сон боль просачивалась на поверхность, захватывала, разбирала на части. Когда я спал с Таней, ничего подобного не происходило, видимо, она своим призывным, постоянно готовым к любви телом анестезировала, купировала боль. А сейчас, в расслабленном одиночестве сна, когда никакое ночное желание не отвлекало, не томило, боль настигла и затягивала в свои пульсирующие, сдавливающие тиски.

Я пробудился от телефонного звонка, стрелки механического будильника показывали половину двенадцатого, значит, я спал часов пять-шесть, даже не спал, а так, проворочался в ноющей полудреме. Телефон находился поблизости, прямо у изголовья, рядом с будильником. Я было решил взять трубку, даже протянул руку, но потом передумал – мне ни с кем не хотелось сейчас говорить. Телефон понадрывался с минуту-другую и смолк.

Я так и лежал на правом боку, взгляд, словно загипнотизированный, остановился, замер – вот узоры на обоях, они переплетались, образуя на светло-коричневом фоне серебристый лабиринт. Я вспомнил, как в детстве, вот так же бесцельно лежа в кровати, я занимал себя тем, что пытался найти в бессистемном графическом хаосе единственно возможный проход, который, огибая все препятствия, приводил от одной стороны обойного полотна к другой.

Вспомнив детство, я с любовью стал разглядывать давние, привычные предметы – еще одна кушетка, на ней спал мой брат, пока не женился и не переехал к жене, вот письменный стол у окна, настольная лампа на нем с желтоватым пластмассовым абажуром, рабочее кресло перед столом, справа книжный шкаф. Все они верно и честно ждали меня целую неделю, скучали, наверное.

Я лежал, лоснился ленивой утренней негой, наслаждаясь полной гармонией. Дом – это ведь не только пристанище, куда ты приходишь вечером ужинать и спать, это нечто значительно большее – место, которое укроет и укутает тебя, когда тебе холодно и одиноко, и вылечит, убережет, когда ты болен. Забота, любовь, вот что такое дом, и дело не только в привычных с детства обоях, не только в удобных вещах, но прежде всего в людях, которые его населяют.

«Вот и сейчас, – подумал я, – пропадал целую неделю, даже не вспоминая о доме, но все равно вернулся в него и только здесь чувствую себя в согласии и с собой, и со всем, что меня окружает. У Тани, конечно, было хорошо, но все-таки по-другому, как будто я находился в командировке или в приятной туристической поездке».

Я уткнулся лицом в подушку, отгораживаясь ею от дневного света; в голове, где-то на уровне глаз разом возникли белые, едва колеблющиеся контуры, я тут же наполнил их деталями – вот Танина коса, изгиб плеча, на который она падает, чуть ниже грудь, светлая мягкая прядь лишь едва задевает ее. Меня сразу потянуло в старый, многогранный дом на Патриарших, но я не шелохнулся, слишком упоительно было замереть под одеялом, уткнувшись в подушку, затаившись в дремлющих, сладостных, пропитанных истомой видениях, храня тепло, оберегая его, забыв про солнечный, уже давно расцветший и окрепший день за окном.

Снова затрезвонил телефон, и видения, замурованные в сжатых ресницах, словно испугавшись звонка, сразу стушевались, потеряли томительную, заманчивую стройность. Я отнял лицо от подушки, перевел рассеянный взгляд на телефон – он надрывался, тужился, пыхтел. Я прислушался, в его нервной резкости билось затаенное предостережение, особая нагнетающая тревога.

Я протянул руку, поднял трубку.

– Слушаю, – проговорил я, подсознательно готовясь к чему-то неприятному.

Но ничего неприятного не произошло, тревога мгновенно растаяла без следа в нотках веселого, смеющегося женского голоса. Он показался знакомым, но почему-то я не мог его вспомнить.

– Он слушает. Надо же. Счастье-то какое. А почему ты не слушал вчера? Или позавчера? Где ты ошивался все это время, паршивец? По девкам небось шастал?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.