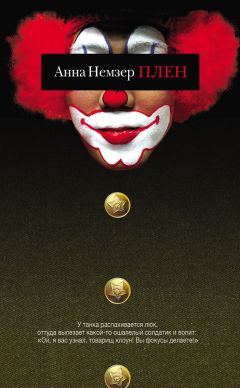

Текст книги "Плен"

Автор книги: Анна Немзер

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)

Математик так и сел.

Не надо было этого. А может, не в этом дело.

Это был чудный вечер. Лора, Мотькина жена, – она это умела. Без свечей и приглушенной музыки и прочей лабуды, без фуршетной сумятицы. Просто сидели в большой гостиной, распахнув балконные двери настежь, в креслах за низким столом – Алеша с удивлением опознал пару-тройку маминых и тетиных любимых блюд, то ли Математик Лору надоумил, то ли она сама что-то угадала. Пили кто водку, кто белое, трепались лениво, благостно; пес медленно разгуливал вдоль диванов, старшие девочки возились с малышом, Лора не обращала на них никакого внимания, поглощенная беседой, Математик сидел, откинувшись в кресле, и щурился умиротворенно на свет торшера, Латифа начала было страстно восхищаться какой-то Алешиной картиной на стене, да и вообще – талантище! Мощь! Мой внезапный русский друг – и сразу гений! – но восторг ее настолько не совпал с общим покоем и благодушием, что она сама как-то разом все поняла, стихла, обмякла и переключилась на неторопливый разговор. В общем ритме лености крутил самокрутки Дитмар, немецкий режиссер, – Алеша как-то раз оформлял его спектакль «Эмилия Галотти», то был редкий случай, когда он был почти без оговорок доволен, – и часть той работы приехала в Барселону на выставку. Мотькин однокурсник Тихонов, помнивший Алешу еще по Москве, сидел в уголке, тихо улыбаясь, гладил пса: вон оно как вышло-то, а: такая была трагическая судьба у парня – и какие виражи, да и сам он, Тихонов, закончил мехмат – туда-сюда, и вот уже профессорское место в маленьком каталонском городочке, и с друзьями можно встретиться как ни в чем не бывало в Барселоне, и друзья-то такие отличные. Сандра грызла коржик и тихо переговаривалась с Математиком о чем-то, потом ее призвали в эксперты – что-то там они не поделили насчет латинской цитаты, и она, улыбаясь, рассудила спор; и говоря дальше о том, что спор этот по сути своей неверен, положила Алеше руку на предплечье – и вот тут-то оно и началось снова. Все было хорошо. Все было очень хорошо. Все было настолько хорошо, что лучше он и представить не мог.

Если черт во мне – это я, то я справлюсь. Но черт – черт, я боюсь, не равен мне – у меня не хватило бы воображения на всю эту эклектическую ересь, что донимает меня. Пусть желтое марево – мое. Но этот замок – барочный вопль, эти готические песчаные шпили, эти античные химерки, швыряющие мне сверху шматы окровавленных почек – ох нет, это не я. Это дьявол мой. Одним словом, я прошу точного и твердого ответа – может ли человек, который был кучей тряпья, быть нормальным – целиком и полностью нормальным? Все думал сойти с ума, так надеялся – но не смог. Или?

Лило и лило, он встал и вышел на балкон. – Леш, там мокро! – крикнула Лора. Так был ли дьявол? Есть ли? Не вышло из меня алкоголика, наркомана не вышло, а вот псих, кажется… Залюбовался жизнью на грани, так оно удобно было, так на сердце хорошо ложилось – ну а при некотором таланте и пыли в глаза оно особенно славно работает: дескать, художник он замечательный, только очень, знаете, со странностями, ну и немудрено…

Вернулся в комнату и, перекрывая общий шум, провозгласил: Лорочка, давай чаю, что ли? Лора встрепенулась и закивала, началась какая-то суета вокруг грязных тарелок, племянник, вырвавшись из плена старших сестер, подполз к нему, приподнялся на коленях и дернул требовательно за штанину. Подхватив его на руки, Алеша прошелся по гостиной, что-то напевая, и скользнул взглядом по своей картинке на стене… той самой, которой Латифа начала сдуру восхищаться… Картинка эта…

Он тогда только вернулся с войны, и Мотька сдувал с него пылинки как мог, и терпел многое. В какой-то момент, желая привести Алешу в чувство, озверев от его выходок, он заорал: а ну-ка рисуй сейчас же! Ты архитектор, ты художник – ну-ка рисуй! – Едко и сладко улыбаясь, Алеша взял шариковую ручку и листочек: за десять минут он набросал адову картинку – террорист держит женщину, обнимая сзади за шею, приставив пистолет ей к виску; в него же в этот момент целятся еще двое. Черт бы его взял, Алешу: чистое хамство и спекуляция – но как нарисовал, скотина, какие лица у всех четверых, какое отчаяние, страсть, ненависть, как ходит кадык у террориста, который понимает, что со второго выстрела все будет кончено – все это шариковой ручкой за десять минут! Мотя в ярости порвал рисунок в клочки: «Ты обер-пошляк! Ты мне надоел со своим террором!» – потом страшно жалел, а Алеша над ним издевался («Прозевал, Математинька, произведение, своими руками уничтожил!»). – А ну-ка рисуй нормально! Натюрморт рисуй! – И швырнул в него банкой с гуашью, как сейчас помнится: капли на обоях остались.

И тогда Алеша на картонке набросал этих малых голландцев: стол, покрытый свежей скатертью, графин с гранатовым соком, лимон на тарелочке – и шкурка спиралью свешивается со стола, а сбоку – скелетик с мотиной рожей, сидит за столом, одной рукой подпер грустную башку, другой ковыряет наполовину очищенный гранат. И подпись – натюр-мотя… Мотя думал, злиться или хохотать, не выдержал, заржал, забрал картинку себе.

Неплохо сделано, хотя рука у него тогда была совсем неверная, и кое-где пропорция нарушена – но эта слишком здоровая скелетова лапища, вцепившаяся в гранат, даже хорошо, пожалуй, смотрится – нарочито. Да он в художники и не метил никогда – так, постмодерня все, игрушечки… Что же со мной такое, кто мне объяснит?

А они там что-то спорили такое про него – дурацкий разговор какой-то был, смешнейший, и вот про эту картинку, кстати же…

– Нету никакой возможности терпеть – в наше-то время! – вот эту вот шутейность паче прочего, ну правда же, невозможно, – это Лора, вполоборота, с кухни, разрезая пирог, воздев к потолку нож, перемазанный джемом. – Ну так вот в том-то и есть его смысл, – гудел Дитмар, – что декорация! Вспомогательность! И через это – вся сила! Мне трудно сказать по-русски! – Да-да, декоратор, – вступал Математик, – выполняет заказ. Казалось бы, формально, он свободен от своей воли – но это все, конечно, иллюзия. – Разговор опять ушел в русские дебри, Сандра наскоро что-то переводила хлопающей глазами Латифе, та перебивала: – Друзья мои! – Уже хорошо нагрузилась беленьким. – О чем мы вообще! Вот пример! Никаких декораций! Шик! Как сделано, дорогие мои! Какая пластика! Боль какая! Ирония! Горечь!

Шутейность паче прочего, ишь… Курьезность…

– Я думаю, – тихо сказала Сандра, – что художник всегда несет свою собственную правду. Вымысел… – она подбирала слова. – Преломление реальности… От него нельзя требовать правды, достоверности…

Вот дурочка.

Вечер плавно докатился до полной темени, зажгли свет, детей погнали спать, Латифа нацелилась на Дитмара и замышляла сепаратное продолжение; Тихонов с псом закемарили, пригревшись под торшером. Все стали потихоньку расходиться по домам.

Они вышли на улицу и побрели. Дождь вдруг прекратился, мокрая Рамбла, вся в фонариках и липких конфетках, источала идиотскую радость, кругом хихикали и толкались, зеленомордая женщина с клювом и в напудренном парике тянула из сумки бесконечную гирлянду фальшивых астр, заходились лаем заводные таксы. И да – там был балаган, бродячий цирк. Куролесили акробаты, эквилибрист валился на землю и ногами подкидывал бочонок с пивом, огнеглотатель-лилипут пожирал бенгальские огни, и какой-то достойный господин в цилиндрике громогласно вещал что-то трескучее, люди вокруг реготали. – Пойдем-ка! – Сандра тянула его прочь, но он назло оставался стоять и смотрел с легким презрением: это все даже сравнить было нельзя с гунаровским цирком. – Алеша, пойдем! – а он все стоял и стоял, и дождался: сначала клаксон заорал откуда-то издали, затем хохочущая толпа расступилась и пропустила бесноватый автомобильчик – попугайски пестрый. Автомобильчик, вихляя колесами на поворотах, лихо въехал на площадь и остановился; в желтой крыше вдруг открылся люк, и оттуда с криком salud! по пояс высунулся клоун – разлапистый такой, рыжий, с носом, самый обычный. В руке – дудка.

В этот момент Алеша перехватывает ее взгляд. Все бы ничего – если бы не этот ее взгляд, мгновенный ее взгляд на него, полный страха и сострадания. Все бы ничего, если бы не этот ее взгляд. А вот смотреть так на меня не надо, девочка. Не надо так на меня смотреть.

Ну в общем-то, он уже был готов.

Прощай, моя хорошая. Чудная моя.

И вот тогда он ушел навсегда, просто проводил ее до дому и ушел навсегда.

Надя, Алеша. Москва, 2007 год

Надя позвонила в свой день рождения, каким-то сухим голосом, очень быстро и нервно, он даже испугался.

– Привет, ты можешь говорить?

– Через час уйду, а пока могу… – осторожно произнес он, на ходу соображая, стоит ли ее поздравлять – он-то знал про ее день рождения, и у него даже был кое-какой план и договоренности – но стоит ли раньше времени?.. Не поздравил в первый момент – и кажется, к лучшему, она была очень на взводе.

– Часа мне вполне хватит. Послушай, ты совершенно был прав. Я имею в виду – когда мне позвонил. И у меня к тебе никаких претензий, я хочу, чтоб ты знал.

– Надя, – морщась, начал он, – мы с тобой уже двадцать раз…

– Не перебивай меня, не перебивай! – почти закричала она, и это было совсем неприятно и даже страшновато – что это с ней? Ему теперь всегда было за нее страшновато. – Не перебивай, я тебя очень прошу, умоляю! Дай мне сказать, это важно! Если уж ты имел смелость тогда мне позвонить, имей смелость и дальше говорить. – Это было чистое хамство и идиотизм, но он смолчал. – Так вот. Ты меня обвинил во лжи. Ты меня терроризировал, ты решил, что можешь мне таким образом мстить. Воля твоя. Но я хочу, чтобы ты знал. Пусть я сама во всем виновата. Я все наврала, я испугалась первой же пустяшной опасности, я ни дня… я… – кашель. – Я была… распущенная дура такая, мягкотелая субфибрильная дрянь я была… – Он хотел спросить: опять ты писательствуешь? Но она спохватилась сама: – Прости. Не то говорю. Я была нервная идиотка. Понимаешь, есть в жизни такие штуки, которые тебя никогда не оставят. Какой-то один сюжетик – и все повторяется, и повторяется, и повторяется, и ты все думаешь – сейчас я его переборю! Сейчас я себя преодолею. Это страшное заблуждение, оказывается, – а ведь, знаешь, я до сих пор надеюсь.

Я тогда как рассуждала? Моя война, твоя война – неважно, а важно другое, и я так этого хотела. Приезжаю. И что? Все не то. Нету того ощущения, не могу объяснить. Ищу, ловлю – нет нигде! Ладно, думаю. Я репортер, это моя работа. Буду осматриваться. И тут эта история чуть не в первый день. И кто знал, что такое со мной произойдет? Вот скажи мне, я там не одна была. Ну ты ладно, но ведь и Рахим, и этот, как его звали, – ну, журналист! Ну такой, плащ с хлястиком, не помню. И ведь никто, никто… Ну то есть стресс, понятно – но разве я могла от себя такого ждать? Что я так постыдно струшу, так чудовищно…

[Да, это верно, у нее была какая-то странная реакция, несоразмерная – и ладно Рахим, но и этот мгимошный чмошник-журналист держался лучше, он даже перепугаться толком не успел, так все быстро случилось; а она – с ней, конечно, было неладно, – так она выла, так требовала этот вертолет себе немедленно, сейчас же…] Ничего этого говорить он ей не стал, разумеется.

– И что мне было делать, скажи? Я вернулась и никому ничего не сказала. Не объявлялась в издательстве, да что там – я брату не позвонила, на Кировскую не позвонила, никому, никуда… Они все думали, я еще там. Я два месяца не выходила из дому вообще никуда – сидела на стуле, лбом в окошко уткнусь и сижу. Ничего не делала, правда, вот новости смотрела, радио слушала. А так сижу и сижу… И знаешь, что-то высидела. Два месяца прошли, звоню главному редактору: я вернулась. О, говорит, прекрасно, ну что?! Ну как?! – Буду писать. – Ну ждем, ждем!

Времени дали сколько нужно. Все условия. Машинку предложили заменить, хотя старая вполне прилично печатала. В общем, режим благоприятствования. Я еще две недели лбом в окошко, своим всем сказала, что вся в работе и чтоб не трогали. А через две недели села и начала писать – все как есть. [Алеша не сдержался и, видимо, как-то слишком шумно перевел дыхание, потому что она коршуном кинулась тут же.] Да-да, я знаю, что ты хочешь сказать! Я про другое! Я стала писать все как есть – про эту мерзость беспросветную, про начальничков, про условия, в которых вы жили! Про террористов писала – чтоб все знали, как советское руководство за своих-то заступается… как на нас плюют, как нас за скот держат, хуже чем за скот! Пойми ты! Что скажешь – неправда?! Ведь это-то правда! И писала-то я… У меня одна цель была, одно спасение – я знала, что это не опубликуют. 83-й год на дворе, шутка ли! Только на то я и надеялась. Написала, отвезла. Еще три дня лбом в окошко – пока прочитают. Потом звонок. Что было! Главный потребовал срочно приехать, но я уж и по телефону услышала, как он шипит. Приезжаю. Мечется, орет матом, шепотом: ты из ума выжила! Ты рехнулась просто, перегрелась там! – Безумной бабой называл, наслушалась… Ладно. Сговорились на том, что никто мою рукопись не видел, ничего про нее не слышал, а я, дескать, продолжаю работать над книгой. Он ко мне очень хорошо относился, хотя держал за слегка юродивую, это точно. Но он такой добрый был, совестливый…

[Надо ли было ее еще о чем-то спрашивать? Он не знал. Но она сама не могла остановиться уже.]

Ну и да… Время шло. Я, веришь, вообще эту рукопись не трогала. Меня мои все спрашивали. Я им честно говорю: не дали опубликовать, конфликт у меня. Читать никому не давала. А потом, в 90-м, звонит он – главный редактор мой тогдашний. Издательство уже на ладан дышало, но он хорохорился, все чего-то придумать пытался. Звонит: Надя, видишь сама, чего делается, давай твою книгу публиковать. Поговори, может, еще с матерями, перечитай еще раз, поправь, что захочешь, – и давай. Я сперва – нет. Категорически – нет. Потом думаю: семь лет прошло. Пусть люди узнают правду.

[И вот тут он все-таки не выдержал. А зря.]

– Правду, Надя? Какую правду?

Кашель. Долгая пауза.

– Подожди, я возьму сигарету. – Частое щелканье зажигалки, явно вхолостую. – Я тебе скажу, какую правду. Да, я дура была.

И, господи, она начинает сбивчиво говорить, и у нее немножко язык заплетается, и слова не все выходят внятно – а он, дурак, не выдерживает – и ведь хочет же ее как-то успокоить, и ему не нравится, что она так разнервничалась, – но не выдерживает, о, идиот, – мягко, ласково перебивает:

– Понимаю тебя. Ты искала флер, а приехала и увидела черную скотобойню…

– Флер?! – задохнувшись, переспрашивает она. – Ты мне смеешь – про флер? Ты знаешь, что с нами делали?! Свои же – что с нами делали? Смеешь сравнивать! – и не выдержав, кричит беспомощно: – Приказ «Ни шагу назад» – может, слышал когда-нибудь?!

И, захлебнувшись криком, отчаянно плачет и бросает трубку. Плача, затягивается последний раз и тушит, ломая, недокуренную сигарету. Плача, сидит, закрыв лицо ладонями, слушает, как разрывается телефон; плача, идет к гардеробу, вынимает вешалку с брюками и свитер; плача, идет в ванную, умывается, переодевается, приглаживает растрепанные волосы. Плача, возвращается в комнату и, уже успокаиваясь, закуривает, и делает три глубокие затяжки. Пора: без четверти уже, а ей ехать полчаса – сорок минут. Берет сумку, проверяет ключи, проверяет газ и воду, обувается; на улице, говорили, плюс восемнадцать, но вечером будет холоднее – она набрасывает куртку и, не обращая внимания на телефонный трезвон, выключает свет, выходит из квартиры и захлопывает за собой дверь.

Фотография – всегда, сколько помню, стояла на Кировской в шкафу, за стеклом, просто так, без рамки. На ней Аля и Митя. Митя стоит, подбоченясь, одной рукой обнимает Алю, веселый, взгляд прямо на фотографа – экий я какой, видал? Нет, ты видал?! Аля получилась немного в тени, ее хуже видно, она в профиль, смотрит на Митю – смотрит ехидно, подняв бровь; еле дышит от нежности. Фотография не обрамлена, всегда стоит на одном и том же месте, на книжной полке, за стеклом. Поверх нее на стекле алмазом вырезана буквица-гибрид М, у которой правая половинка перечеркнута горизонтальной черточкой. Фотография всегда стоит только на этом месте, когда вытирают пыль, всегда следят за тем, чтобы потом поставить ее обратно – под вензель.

На празднование Надиного восьмидесятипятилетия собралось человек – ну я не знаю, тридцать? Как-то не пришло в голову посчитать. Мы опоздали, поэтому не увидели подготовки к сюрпризу – как раскладывали большой стол и волокли с кухни дополнительный, как Дима, страшно волнуясь, всех рассаживал («Дядя Витя, давай ты подальше, ты высокий очень… Детей за маленький столик… Гд е же мать-то, елки-палки! Сергей, позвони ей, пожалуйста!»), как Гелена в последний раз протирала серебряные вилки, а Аля ворчала, что скатерть с пятнами, как Гелик репетировал речь, как пса пытались выгнать в дальнюю комнату и он там горько рыдал, как приехала Мишель с огромным огнедышащим кишем – только что из духовки! – как она побежала открывать дверь, когда уже все вроде бы собрались: «Это ко мне, ко мне! Племянница моя! Я ее тоже позвала», – как все сидели, затаив дыхание, – ждали появления именинницы. Мы не увидели самого главного – Надиного отчаянного восхитительного изумления: вот она уже потихоньку приходит в себя, вот она уже осознала всю красоту розыгрыша, вот уже всех разглядела, наахалась и со всеми перецеловалась, нахохоталась, чуть не заплакала и удержалась, успокоилась – и тут звонок в дверь – «Как, еще гости?!» – и Дима, следуя уговору, говорит ей: Надь, это точно к тебе, сама уж открывай! – Она улыбается его нахальству и бежит в кухню – там входная дверь, распахивает ее и спрашивает удивленно и радостно: – Вы ко мне? – Если пустите, – нежно отвечает Алеша. – Пустишь… Черт, я не понимаю, на «ты» мы или на «вы»… С днем рождения, Надя.

Стихают тосты, и больше никто не поет. Звенят чайными ложками и шуршат конфетными фантиками. Все устали. Мы все устали от совпадений, от нервотрепки, от ожиданий – и от перекрывших все ожидания событий. Путь к счастливому концу страшно выматывает. Но мне почему-то кажется, что так правильно… что все правильно.

[Я страшно злилась на себя, когда все это задумала. Да, на Надю было невыносимо смотреть и хотелось хоть что-то придумать, и да – Надя столько раз помогала мне, всем нам, бросалась на помощь, самоотверженно… Но вообще-то влезать в чужие дела было мне настолько поперек горла, и я страшно злилась на себя, когда потихоньку списала у Нади Алешин телефон, когда советовалась с ее родными. Дима, конечно, возражал. («Да, мы все переживаем и не хотим видеть чего-то! Но видеть надо!..») Но меня поддержал Сережа, Мишель сказала: папа бы обязательно был за… Я страшно злилась на себя, когда все-таки позвонила Алеше, когда умолила его со мной встретиться, когда шла на эту встречу. Да и во время встречи… так меня раздражало мое демиуржество, а Алеша, конечно, держался вежливо, но отвратительно высокомерно – ну, во всяком случае, пока не понял, зачем я пришла. Короче говоря, я все на свете прокляла за эти полчаса. Но все равно – мне почему-то кажется, что так правильно.]

Я тихонько встаю из-за стола, выхожу в темноватую переднюю и по извилистому коридорчику пробираюсь в комнату Али и Вити. Тети Али и дяди Вити, как я их всю жизнь называла. Там всегда все курят. Длинный диван – по углам всегда садятся Виктор и Гелик. Трюмо с двумя шкатулочками, расческой и флаконом духов. Перед трюмо всегда усаживается Надя и первым делом, еще не закурив, хватает чужую гребенку и приглаживает волосы: она всегда такая растрепанная. Остальные садятся кто где и дымят-дымят… Сейчас комната пуста, воздух в ней сизый, даром что в этот момент никто не курит и форточка раскрыта. На тумбочке рядом – Витины очки в золотой оправе. В кресле, где обычно Аля, – спит рыжий кот. На стеллаже фотографии рядком: вот всей компанией в шестьдесят каком-то году в Пушкинских Горах, вот внуки вместе – младший, запеленатый, лежит на столе – только что из роддома, старшему шесть лет, навис над кулечком, подпер щеки кулаками и смотрит в камеру хитрыми глазками, вот Женина – очень хорошая… На столе лежит стопка писем в мутном целлофановом пакетике – это для меня. Гелена мне сказала: я тебе там положила, возьми.

Я сажусь на диван, утыкаюсь носом в спинку его и вдыхаю глубоко-глубоко, еще глубже, сколько смогу. Чем пахнет – не только никотином, чуть жженым сахаром, чуть стеарином. Ну чего ж, я беру эту стопку старых-старых писем. Пусть они будут здесь в качестве эпилога.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.