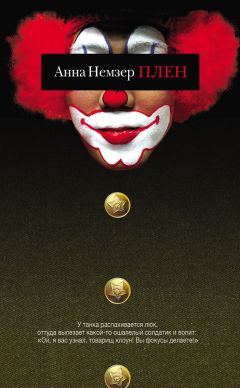

Текст книги "Плен"

Автор книги: Анна Немзер

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)

Как же там грязно-то было. Там так было грязно. Совсем не так, как у нас. Там воздух грязный, дышишь все время песком – втягиваешь его носом изо всех сил, хочешь сквозь песок как-то продраться и додышаться до воздуха – а нет, так за три года и не додышался, а только нос протер. С тех пор чуть что – кровь носом идет.

[Какая серая земля. Сорок новобранчиков высадили на серой земле. У Алеши уже были разбиты костяшки пальцев, а у какого-то мальца – нос перекошен набок и сочится юшкой. Прочие ребята глядели на Алешу мрачно и с опаской. У блокпоста стоял грузовик – их стали грузить туда, и тут подъехал «газик», поднимая тучи пыли до небес, и из него вывалились ошалевшие от восторга дембелята и стали подтаскивать новобранцам барахло. Внезапно – треск: вертолет. Что за новости? А это как раз она… как раз ее привезли и высадили. Тетка с рюкзаком. Растрепанная. Не помню я ее совсем, хоть убей… Только потом – вой этот отчаянный, звериный – стоит в ушах до сих пор. И полное свое отупение помню – это да.]

Надя, Алеша. Москва, 2007 год

На следующий день она позвонила сама.

– Здравствуйте, – очень отчетливо она говорила, уж очень спокойно. – Здравствуйте. Простите, что я вчера бросила трубку. Я перенервничала. Вы меня очень напугали, я вам скажу. Все-таки это было очень жестоко. (Кашель.) Простите. Так о чем вы хотели со мной поговорить?

– А я даже не знаю, – легко сказал он. – Я вообще-то хотел вас убить.

– Мне трудно будет в этом вам помочь, – сухо ответила она.

– Да мне ваша помощь и не требуется.

О-о, какое же это было восхитительное чувство – что-то вроде последнего отрезка дистанции, когда уже точно знаешь… Бережно разъединил, и трубку, как хрустальную, аккуратно положил на стол.

На следующий день он позвонил снова. Она – молодец, владела собой.

– У вас странная какая-то тактика. Хотите убить – так приезжайте ко мне домой. По телефону не убивают.

– Не убивают, нет, – согласился он. – По телефону объясняют. По телефону объясняют – за что. По телефону предупреждают. По телефону разговаривают. Черная метка, слыхали?

– Слыхала. Читала. Ну давайте тогда, говорите… коли звоните. За что же вы хотите меня убить?

– Если попросту, то вы сломали мою жизнь.

– Нехудо… – затянулась и выдохнула. Готовилась: закурила заранее. Но пепельницу опять где-то забыла, на кухне она, что ли? Вечно с этими пепельницами… Начала шарить глазами – ни бумажки, ни блюдечка. Сигареты россыпью на столике.

– Да. Вы из-за своих страстишек и ради красного словечка… – он вдруг с удивлением и раздражением ощутил, что словечки – те самые, которые было вытеснили медузу и спасли его, – теперь встают в горле колом и душат. Прекрасно! Замечательно! Поперхнулся собственной местью. Ждал-ждал и задохся. О, мммудак…

– Вы… черт бы взял вас и всех вас, вместе взятых.

– Звучит романтично. Как вас звать-то хотя бы?

– Алексей.

– Идите к черту, Алеша.

Грохнула трубку и с размаху – бычок в полированную столешницу: силы вышли разом, как тумблерок переключили. Он улыбнулся умиротворенно и потянул носом: почудилось что-то… то ли жженая резина, то ли еще какая-то химия.

– Гладиолусы посадила! – без предисловий заявила она. – На окне. Вырастут, как думаешь?

– Не знаю, – рассеянно ответил он, – я в цветах не понимаю…

– Нет, ты послушай меня. Я тоже не понимаю. Но цветы – это же дом, да? Быт, уют! Я всю жизнь старый холостяк, я быт презрела – ты даже не представляешь как! Я его возненавидела. Мельница и турка – все! Больше ничего в дом не пустить, под страхом… Посуду перебила – нарочно. Постель не застилала, не подметала, ничего… Такую богему себе завела, ой… Такая у меня была гордость. Если бы тогда… ты слушаешь?

– Слушаю-слушаю!

– Ну вот. Если б мне кто тогда сказал – еще пару лет назад, – что я вот цветы посажу… ну ты понимаешь…

– Ты бы его… – отхлебнул горячего чаю, не рассчитал и закашлялся. – Ты б его не пощадила, о да!

– Ну пощадила не пощадила, это я не знаю, но я б его на смех подняла, это точно. Мне брат мой говорил… у меня брат такой, не соскучишься, едкий такой… мне даже странно, что ты его не знаешь, вы бы сошлись… он мне говорил: вот у таких, как ты, потом вдруг весь дом обрастает всякими кружавчиками, телевизор стоит в панталончиках, кругом салфеточки, фонарики… очень мы хохотали. Ты слушаешь?

– Слушаю-слушаю!

– Да. Брат у меня… И я подумала, что шоры… Понимаешь, шоры страшная штука. Они убивают умного человека, они ему атрофируют ум! Любой принцип, любой барьер, зарок… я не могу объяснить, ты понимаешь…

– И ты, значит, решила посадить гладиолусы? Отреклась от старых идеалов?

– Смейся-смейся! Если угодно – да! Я подумала – зачем я отсекаю опыт? Это узость! Я – ты послушай только – выпила шампанского. Мне принесли, я попросила – «Вдову Клико». Во-первых. Во-вторых, эти луковицы. Я, правда, не знаю, правильно ли я их… Но меня это вдохновило – новый опыт! Открытость! Я смотрела тут недавно кино – «Сломанные цветы», оно меня очень захватило… Понимаешь, он прожил такую бессмысленную жизнь только потому, что не срывал шоры. И я…

– «Сломанные побеги», – утомленно произнес он.

– Что?

– Кино называется не «Сломанные цветы», а «Сломанные побеги». Лилиан Гиш… – он уставал от нее все-таки. Говорливость эта… Якобы-прозорливость…

– Да, разве?.. – расстроенно произнесла она. – Я могла перепутать…

– Могла, – безжалостно подтвердил он.

– Но неважно, неважно! – оживилась она. – Неважно. Я к тому, что он всю жизнь прожил в шорах. В пыльных шторах. В кремовых шторах [он стиснул зубы: она опять попала в свой дежурный бонмотизм, в каламбурную карусельку]. А жизнь не проживешь за кремовой шторкой! Их надо срывать, и шоры срывать. И я тогда подумала – что я такое? Не только же книжки и пепельницы. Я шире. Никогда в жизни не слушала музыку – буду! Обед сварю! Кота заведу! Потому что всю жизнь была собачница. И вот гладиолусы… как думаешь – вырастут?

– Не думаю, – с тоской произнес он. Как она его достала этой гладиолусной гилью!

[Этот кот Надин… тоже история была. Она, конечно, не собиралась никого специально заводить. У Сережи уже года два жил огромный самурайский котище; уезжая куда-нибудь, Сережа завозил кота матери, никаких проблем с этим никогда не было. На сей раз Надя потребовала, чтобы кота привезли к ней. Зачем, спрашивается, ей кот на две недели?

– Он у меня прекрасно поживет, а у твоей мамы и так полно хлопот. (Каких таких хлопот, непонятно.) Ну как же, а вот племянница к ней приехала ни с того ни с сего. (Ну и почему племянница, которая никаких трудностей не создает, а только помогает Мишель по хозяйству, не может пожить с котом? Аллергии у племянницы нет, это точно, к котам она благосклонна.) Я тебе говорю, привези мне кота, так будет лучше! Неужели нельзя просто сделать, как я говорю? Я лучше знаю твою маму. Я жду вас с котом завтра. И еще… Я тебя хотела попросить… Ты слушаешь всякую музыку: привези мне, будь добр, как его… минуточку… погоди, очки возьму – «Полковник Васин приехал на фронт». Да, пожалуйста. Мне надо. Все. Целую. До завтра.

Сережа сдался и приволок кота. Три дня Надя вела войну: кот показывал норов и отказывался от предложенной еды (Сережа оставил запас какой-то кошачьей специальной дребедени в пакетиках, но Надя резонно рассудила, что это баловство и кот должен есть рыбу). Три дня они брали друг друга измором, Надя нервничала, но не сдавалась. На четвертый день кот с ненавистью съел минтая. На пятый Надя позвонила и с отчетливым отчаянием произнесла:

– Случилось ужасная вещь.

– Что такое?! – не своим голосом закричала Мишель.

– Ворошилов! Он, наверное, погиб. Я страшно виновата!

– Кто?! Что?!

У Мишель в этот момент – она потом много раз эту историю рассказывала – перед глазами все потемнело: Надя очевидно сошла с ума.

– Ну кот, кот! Ворошилов! Я не уследила, и он пропал!

Сережа действительно назвал кота Ворошиловым – отчасти за свирепый нрав и привычку ворошить полиэтиленовые пакеты, отчасти в силу дурацкой семейной традиции, – но об этом редко вспоминали, звали просто Кот.

– Погоди-погоди, как погиб? Что случилось?

– Я не знаю, погиб ли – я не видела. Но он исчез! Его уже два часа нигде нет, я всю квартиру вверх дном – нету его. – Голос сел, она закашлялась и стала говорить глухо. – Это конец… Нельзя мне было его…

– Ты уверена, что он не спит где-нибудь в углу?

Надя оскорбилась, как мало когда в жизни оскорблялась. Она вроде как пока еще в разуме! Спит! Прекрасная версия!

Из-за дурацкой неразберихи (сто звонков туда-сюда) к Наде помчались с разных концов города одновременно Дима – его выдернули с работы, и он был страшно зол, – Мишель, ее племянница и я. Племянница-то и отыскала кота за пять минут – все это время он дрых в корзине белья. Надя была счастлива, на радостях выдала коту недельный запас вискаса, он объелся и заболел животом. На следующий день Надя велела: забирайте его!]

Сначала темно. Очень темно, как-то отчаянно темно, когда вообще очертаний предметов не видишь. Потом прожектор, луч, в луче – клоун. Это мы знаем, что он клоун, потому что знаем, что пришли в цирк. А так он в обычном черном костюме и вообще без грима, только глаза очень блестят – черные глаза, а сам он сильно немолодой уже, седой, растрепанный, поджарый. Красивый. За ним семенит петух. Клоун выходит на середину арены, снимает пиджак, вешает его на спинку стула, садится, кладет ногу на ногу и откидывается назад. Сильно откидывается, стул качается, клоун балансирует, туда-сюда, как на качелях, потом вдруг замирает – сидит как ни в чем не бывало, нога на ногу, во рту незажженная сигаретка – а стул стоит на двух задних ножках. Петух смотрит на клоуна искоса и неодобрительно. – Спички! – приказывает клоун. Петух трусит к краю арены и приносит ему спички в клюве. – Спасибо, мой дорогой! – растроганно благодарит клоун. Закуривает. Спрыгивает со стула, одно молниеносное движение – и вот он уже вверх ногами: стоит на стуле на руках; раз! – и вот он уже на спинке стула, тоже на руках – чуть покачивается, в зубах сигарета, улыбается, подмигивает. Потом он остается стоять на одной руке, а другой вынимает сигарету изо рта, тушит ее о подошву, щелчком отбрасывает за кулисы и выпускает изо рта колечко дыма – сизое, подсвеченное, оно плывет-плывет по залу и вдруг взрывается салютом, искорки летят на пол, и петух их с пулеметной скоростью склевывает. Тут вдруг – раз! – беременная клоунесса – намазанная, нос накладной, парик с двумя желтыми косицами, комбинезон из лоскутов. Она вылетает из какого-то угла, проносится по сцене колесом и скрывается. «Коллега моя, – без удовольствия объясняет клоун. – Я вообще обычно без коллег… Но сегодня у меня мало времени. Начнем, пожалуй!»

Дальше… Вдруг свет! какая-то толпа, бессмысленное топтание – рабочие сцены в рыжих робах, они волокут какие-то ведра, огромные ящики, мешки с надписью «цемент», шлакоблоки, кирпичи; клоун носится между ними, орет, руководит, где-то между ними мельтешит петух, на него дважды наступают, и он вопит страстно и возмущенно. На него внимания никто не обращает, на сцене ор, мат, кипение: майна, вира, левее, не туда, ребятки! – все заняты делом, кто-то кладет кирпичи, кто-то уже штукатурит, слаженно, как балет, не оторвать глаз, – минута – и на сцене уже возведен кусок стены в человеческий рост. Клоун несется к кулисам, хватает огромную кастрюлищу – с молниеносной скоростью он вытаскивает из нее какие-то гипсовые лепесточки-бутончики, мажет их клеем и насаживает на стену – раз – вся стена в нелепой лепнине, живого места нет. Беременная клоунесса спускается из-под купола на огромной версальской люстре, висит, дурында, башкой вниз, зацепившись ногами за цепи, а в руках сжимает тяжеленную кованую раму, внутри которой сине-желтый витраж. «Куда ты прешь-то?!!» – орут рабочие; не слушая никого, она мгновенно разбирает кусок стены и вставляет окно, потом перепрыгивает на другую сторону и, сидя верхом на стене, ловит пролетающую мимо люстру свою, отвинчивает одну из сотни лампочек! «Там проводки нет, идиотка!» – кричит клоун – она показывает ему большой палец: не боись, мол! – что-то там где-то подкручивает, и раз! – окно загорается теплым светом. В ту же секунду какая-то музычка-музычка начинает прорезываться откуда-то сверху, что-то еле различимое – welcome to the house!.. of fun… – пум-пурум-пум-пум!.. – вельком пум-пум!.. А то ее и нет вроде, этой музычки – почудилась. «Уйди, дура! Тебя зашибет!» – бесятся рабочие, – клоунесса исчезает. Тем временем подъемный кран прется на сцену, в клюве у него – еще кусок стены, – работяги облепляют собор, чего-то там подчищают, клоун волочет кариатиду, ухватив поперек живота, ставит, фиксирует – и тут же ей на голову водружают балкончик. Другая кариатида, третья, четвертая – воздушные гимнасты-рабочие спускаются с ними откуда-то с верхотуры – подножие храма облеплено теперь этими жуткими бабами – одна безглазая, другая кривобокая, третья вообще с головой петуха; а настоящий петух вдруг высовывается откуда-то из верхнего окна и радостно орет приветствие; из стены лезут три гипсовые драконьи башки и одна каракатица – клоун засовывает руку по локоть в пасть дракону, и у того язык окрашивается враз красным и черным – и извергается пламя – эдакая жуть. Welcome to the house of fun! Жонглеры вылезают на верхние балкончики и швыряют друг другу горящие факелы, клоун по сцене – чарльстоном, гоголем, орет: «Ну-ка, давай!», подъемный кран тащит еще кусок стены, еще, еще, еще, еще! Вельком пум-пурум-пум-пум! Шпили, шпили! Стрельчатые окна! Теперь все работяги висят на страховках, жонглируют молотками, швыряют друг другу маковки-башенки, клоун выкатывается откуда-то из-за угла на гигантском барабане, останавливается, балансируя, начинает красить кусок фасада. Собор растет, растет страшно – уже должен был уткнуться в купол – но нет. На сцену вдруг выезжает, сшибая разбросанные ведерки, второй подъемный кран – кран-самозванец, им явно кто-то пьяный управляет: кран тыркается то туда, то сюда, луч прожектора освещает кабинку водителя: там клоунесса-балда со своим пузом и косицами! Один рычаг, другой – кран дергается как припадочный; – «Пошла вон!» – орет клоун, да все орут. Но она не унимается – кран клюет носом куда-то за кулису и вылезает, держа огромный безобразный шпиль – ребристый, весь в зазубринах, каких-то тюльпанах и ракушках. Еще один! Куда! Некуда! Не слушая криков, клоунесса уверенно направляет кран в нужную сторону – и вот мерзкий шпиль уже нахлобучен куда-то на самый верх. На кран уже лезут акробаты и вышибают клоунессу оттуда вон – она укатывается за кулисы. Они вылезают на крышу кабинки – раз! – пирамида! На самый верх ее вспрыгивает мальчик с топором – он прорубает в стене собора еще несколько отверстий – и кто-то с той стороны тотчас впихивает туда оконные рамы. Музыка все громче, громче, сполохи огня, куски огня там-сям, среди общего балагана клоун с петухом под мышкой лезет наверх! Вспрыгнул на балкончик, наступил кариатиде на голову, зацепился за выступ, подтянулся, ногу закинул, еще подтянулся, канатоходец подал ему руку – раз! – вспрыгнул на канат, оттуда – раз! – на оконную раму – потом скомандовал работягам-акробатам: «Ну-ка, помогите-ка!» – те – раз! – пирамиду, он взлетает на нее, а с нее – на самую верхнюю башню – и стоит во весь рост в стрельчатом окне. – «А ну-ка все, – отчетливо, перекрывая музыку, произносит клоун, – ну-ка все – вон отсюда!» Пауза. Растерянность. Жонглеры послушно втыкают факелы в жирандоли. Все спускаются, отстегивают страховки и понуро плетутся за кулисы, когда сцена уже опустела, кто-то в последний раз выбегает сбоку и утаскивает огромный барабан.

Клоун стоит один, с петухом на руках. Стоит на самом верху. Собор – великанское сооружение, какая-то издевка над всеми нормами архитектуры – нечеловечески, мучительно громадный, нелепый. Welcome tо the house of fun! – вкрадчиво шепчет музыкальный голосок.

И тогда клоун делает шаг и летит вниз, вниз, без страховки, со страшной высоты, страшно летит – плашмя; в ту же секунду беременная клоунесса на раскачивающейся версальской люстре проносится мимо и успевает поймать его за штанину.

Вой в зале. Громокипение.

Триггер

Сандра, Алеша. Барселона, 2007 год

Еще фотография. Ч/б, в кадре танки т-72 Таманской дивизии, Белый дом. На одном из танков – двое парней, оба лысые, один в тельняшке, другой голый по пояс, машет кепкой и чего-то орет радостно. Группка – чуть сбоку – пятеро человек стоят, тесно сбившись, почти обнявшись. Левее – какой-то что ни на есть студент-бомбист, тощий, глаз горит, в руках обрывки плаката. Женщина средних лет, полная, в сарафане – прижимает к груди огромный термос и что-то кричит человеку, которого не видно – он за кадром. Низенький парень в тюбетейке и с фотоаппаратом – пристреливается. у всех одинаковое выражение лиц – все слегка обалдевшие и счастливые. На тротуаре рядом с танком сидит взъерошенный Алеша, смотрит прямо в объектив – ужасно усталый, но улыбается, один глаз сощурен, на щеке копоть или грязь, рожа хитрая. Сбоку – гунаровский нос. По этому носу – о, многое прочитывается. Нос сморщен, там за кадром Гунар хохочет, сверкая зубами, он рад ужасно, отвоевался, всех победил, он знал, что победит; два месяца назад у него родился сын – третий сын, поздний, даже для Мишель поздний, а уж для него-то; короче, Гунар счастлив. Очень хорошая фотография, очень. Сандра ее у Алеши отобрала и носила с собой. На обратной стороне дата – «21/08».

Из-за этой фотографии тоже, впрочем…

– Тебя и на свете тогда, небось, не было? Черт меня возьми, что я творю, что ты творишь…

– Да ну тебя! Все я это прекрасно помню, мы смотрели с родителями, волновались… Папа пришел и сказал маме – в Москве что-то ужасное… Она заплакала… Потом стала кричать: правильно я уехала из этой проклятой страны! Это сначала. Потом мы три дня слушали радио… А потом она, наоборот, стала жалеть…

– Да тебе было-то… сколько… восемь!

– Шесть…

Шесть лет, господи. Шесть лет, девочка, тебе было, когда мы все, мудаки, понадеялись на светлую… на светлое… А сколько тебе было, когда – господи – год! Тебе год был, когда… ты идиотка просто, ты избалованная идиотка, зачем ты тогда ко мне подошла, что тебе было до меня, что тебе сейчас до меня, что ты тешишь – самолюбие свое, гордость свою – экое чудище приручила, аленький цветочек?! Кто ты мне?! У нас языка нет общего, ничего нет – блядь, язык об эти казенные фразы спотыкается, – нельзя это так продолжать, это бред, бред; история расставания не должна длиться, это сбой системы, клиника – моя, но ты-то тут при чем, куда ты полезла – ты не знала, куда лезешь, – зачем ты подошла ко мне – и что – ты – сейчас – де-ла-ешь?..

– Я просто хочу тебя так, что в глазах темно.

Тогда еще Сандра умела гасить эти сполохи.

Гунар. Москва, Август 1991 года

За пару дней до того позвонила сестра и сказала, что тираж «Молитвы» пришел, ей сообщили из издательства, и надо бы авторские забрать. Обычно на такие дела посылали мальчишек, но сейчас их не было в городе – один ушел с однокурсниками в поход, другой сидел на даче у друзей; поэтому Гунар сказал, что съездит сам, и они слегка повздорили. Короче говоря, восемнадцатого он заехал в издательство, погрузил в рюкзак книжки и доставил их Наде. В лучшем виде! Они немножко попили кофе и потрепались о том-сем. Потом Гунар засобирался домой – ему послезавтра улетать в Прагу и жалко было терять время – и без того он ругал себя, что не отменил гастроли и вынужден расстаться с Мишель и двухмесячным малышом. Надя его немножко погнобила за бабство, потом они расцеловались, и она всучила ему какую-то уникальную подушку, набитую крупой, – для Мишель, какой-то журналец, который она почеркала на полях; и, к счастью, он сам сообразил: ну и книжку-то мне дай свою, поощри грузчика. Хорошо, что вспомнил, была бы страшная обида.

А дома, ближе к вечеру, Сережа вдруг решил устроить первый в жизни скандал – для зубов рановато, живот, видимо, или что там еще может быть, только он скрипел горестно и не унимался. Гунар поскорее унес его в комнату мальчишек и всю ночь убаюкивал. Хитрость в том, что нельзя было лечь: ребенок тут же просыпался и начинал пищать снова, поэтому Гунар полночи расхаживал с ним взад-вперед, распевая шепотом гимн Коминтерна, а потом упал в кресло и, продолжая покачивать одной рукой младенца, стал судорожно искать глазами, что бы такого почитать, чтобы не уснуть. Вот же идиот, не сообразил, а теперь тут, в мальчишечьей берлоге, поди чего найди, журнал «Костер» на столе валяется – не угодно ли? И тут у него в кармане зашевелилась эта сестрицина книжка. Мбда. Ну, в конце концов все равно в какой-то момент пришлось бы ознакомиться. Гунар осторожно потянул ее из кармана. Мягкий переплет, плохо разгибающийся, – очень удобно: жутко неудобно, никуда ее не положишь, надо держать одной рукой на весу, и так уж точно не уснешь. Начал читать и как в помойку провалился. Чернуха какая-то – недочернуха… Что-то в этом было не то, совсем нехорошее что-то, словами не передать… Опечаток море. Бедная моя дурочка.

Под утро они с младенцем уснули как сурки на нижнем этаже двухъярусной кровати, а в полдвенадцатого перепуганная Мишель уже трясла его: Гунар, вставай, что-то страшное случилось! Я ничего не понимаю в телевизоре!

Гастроли – какие там гастроли, когда такое делается. Всех послал к чертовой матери.

Все бросил, пошел воевать, как Ростропович.

Не очень гуманно это было с его стороны, прямо скажем. Вечером Надя без предупреждения явилась к Мишель и сказала: бери мальчика, собирайся и поехали на Кировскую, мы все там сидим. Вместе оно как-то, знаешь…

Они вообще-то тогда не очень дружили.

«Афганская молитва», фрагмент

Вчера мы хоронили двух радистов. У них был рейд в Межозерье, оттуда и не вернулись. Рядом со мной стоял Дима Тихонов, наводчик-оператор, рядовой, секретарь комсомольского бюро, кандидат в члены КПСС, – я услышала вдруг, что он себе под нос выводит «Святый Боже, Святый Крепкий…», вздрогнула, стала прислушиваться. Нет, помстилось. Надо написать матерям. Сколько таких писем я написала, сколько горя принесла.

Через пару месяцев я вернусь в Москву и поеду в Наро-Фоминск – разговаривать с матерью одного из погибших, Старченкова. Ольга Тимофеевна будет говорить глухо, разглаживая ребром ладони складки на скатерти, она будет показывать мне школьные фотографии Игоря. Он неплохо учился, но ему это было неинтересно, он мечтал скорее пойти служить. Отец теперь пьет. «А я… Я стала пить, но не идет это у меня. С собой думала кончать. Не получилось».

В Барнаул, к матери другого радиста, тоже Игоря – Сергеенко, я не поеду. Она по телефону откажется со мной говорить. Я буду думать – все равно надо ехать. Но тут мне перезвонит плачущая женщина – тетка Игоря. «Я вас прошу, не приезжайте. Не терзайте». Я не поеду.

Но это будет потом.

…Те самые мальчики стояли чуть поодаль от могилы. Я тогда еще не знала их почти, я только наблюдала со стороны, они запомнились мне своими похожими фамилиями: Нестроев, Неверов, Нестеров. Алексей, Максим, Леонид. Они всегда были вместе. Тогда к ним почему-то прибился и наш переводчик Рахим – стоял повесив голову и что-то бормотал себе под нос. А еще ленинградский корреспондент, приехавший делать репортаж. Я подумала: как нелепо мы смотримся на фоне войны. У него было летнее пальто с хлястиком. Эти три мальчика все равно были вместе – и отдельно от всех остальных. Почему я называю их мальчиками? Юноши. Но была в них какая-то высокая нота мальчишества, дворового братства, фронтового братства. Все трое московские. Я мало что про них знала. Но они привлекали внимание. И как потом выяснилось – не зря.

Они так накрепко подружились с первых дней своего пребывания на войне. Они образовали свою команду. Свою клику, свою банду, свое тайное сообщество, конгломерат и орден. Это произошло невольно, несознательно, они не думали о таком объединении. Но их все так и называли – где эти трое? И они старались не разлучаться.

В тот страшный день нам с утра пришло известие, что в провинции Л. взорвана цистерна с нефтью. Кто-то из душманов хотел уничтожить крупное наше подразделение, он думал, что блокирует выход из тоннеля и наши военнослужащие окажутся у него в заложниках, – но план его не удался. На удивление четко сработала комендантская служба, выход удалось разблокировать. На моей памяти – первый раз такая оперативность. Знала бы я, чем все обернется для нас…

Днем ребят должны были перебросить ближе к перевалу. Мы уже знали, что вскорости туда десантируются четыре тысячи человек личного состава ВДВ, – и потому чувствовали некоторую уверенность. Пишу «мы» – так как их чувства передавались мне. Нельзя быть там и ощущать иначе.

Пришли два грузовика, а «уазика» все не было. Всех погрузили, осталось только несколько человек штатских – Рахим, ленинградец, я – и… один из мальчиков, Максим. Ему не хватило места в грузовиках. Его товарищи не хотели уезжать без него, но разве могли они всех задерживать? Мы стояли и ждали. Наконец вдалеке показался «уазик», он мчался к нам, вздымая клубы пыли. За рулем был не наш водитель, а кто-то из местных, но машина – наша, это точно. Нам сказали – будет другой перевозчик, садитесь. Мы – четверо оставшихся – залезли внутрь…

…меня часто спрашивают, что самое страшное, когда тебя берут в заложники. Нет ответа на этот вопрос. Страшна будничность происходящего. Деловитость террориста. Страшна твоя собственная готовность подчиниться: я же связала руки Рахиму, ленинградцу и мальчику Максиму, когда водитель приставил мне дуло к шее. Потом он начал что-то говорить, и Рахим дернул кадыком пару раз – пытался что-то сказать и не сразу смог восстановить речь. Потом поднял на нас глаза:

– Это захват.

Как будто мы сами не понимали.

– Он будет требовать выкуп. Он знает, что вы гражданские. Он говорит, что уже понял, что за военных он никакого выкупа не получит. Но может быть, Советский Союз вступится за своих журналистов.

Наивный идиот, этот дух, на что он надеялся? Он явно не в себе, его трясет, руки дергаются – я это чувствую, потому что он держит меня за плечи и упирает мне дуло в шею. Наверное, накурился. Его первый, утренний теракт закончился провалом. Теперь он почему-то решил, что за гражданских сможет что-то получить. За окном «уазика» – голубые горы и коричневая пыльная страна.

Мне трудно оценить, сколько времени прошло. Может, минут двадцать. Они показались вечностью. Душман все бормочет что-то себе под нос, и Рахим уже даже не переводит. Ясно, что в этом нет смысла. Мы молчим, тупо и обреченно. Потом Рахим вдруг начинает что-то отвечать – мы не понимаем ни слова, но чувствуем, что напряжение нарастает. И вдруг Максим – со связанными за спиной руками – бросается вперед и головой, теменем, бьет душмана в лицо, со страшной силой. Тот не успевает предупредить удар, заливается кровью и валится плашмя назад. В этот момент я чудом выхватываю у него пистолет – пользуясь тем, что у меня руки не связаны.

Все. Второй теракт тоже бесславно провалился. Нам повезло – это, конечно же, был не настоящий захватчик, а одуревший от анаши горец. Окажись на его месте настоящий дух-фанатик, мы бы не уцелели.

Мы связываем нашего террориста теми же веревками, которыми только что вязали друг другу руки. От испуга и для верности мы пеленаем его, как младенца, – он только скрежещет зубами. Рахим садится за руль – у него такой тремор, что трудно вести машину. Мы возвращаемся на нашу прежнюю базу – ясно, что до перевала нам не доехать.

Приехав, вываливаемся из машины и падаем прямо на пыльную и мятую траву.

– Спасибо вам, Максим.

– Не за что…

Приехали. Как доехали? Чудом. «Уазик» остановился, мы вывалились прямо на землю. Да, было так. Дышали тяжело, как будто бежали от врага – хотя вроде ехали в машине. А враг связанный валялся в той же машине. И не выровнять дыхание никак. Украдкой выпила валокордин, смешно – украдкой, от кого таиться-то, живу одна, но на всякий случай она прятала пузырек с валокордином и пластинки валидола в ящик бюро – чтобы не валялись на виду, а туда точно никто без ее ведома не полезет; и глупость вроде бы – но поди ж ты: другие лекарства готова пить на виду у всех и чего скрывать-то, а вот эти – невозможно. Валидольная старушковость? Нет уж. Ну вот, вроде ровнее дышится. И только этот восточный мальчик… Ну, тихо тебе, ладно тебе.

Мальчиков трое. Они всегда вместе. Один точно белобрысый, с обгорелым носом. Другие двое слились, теперь уже их не различить, скулы высокие – да, кожа… оливковая кожа… жар оливковый, изнеможение. И Рахим с ними, переводчик наш, из Таджикистана родом, но Рахим – это точно не то, Рахим сутулый такой, унылый, носатый… Сколько вам лет, говорю, – а он мне: двадцать семь. Я выгляжу молодо.

Такой момент был: захожу рядом с модулем в палатку, ему в модуле не полагалось. Он шкуркой начищает котелок, а солнце низкое, тяжелое, палатка освещена, и котелок блестит. И морда у него блестит от пота, волосы грязные, торчат, как есть мокрый воробей, и ключицы эти… рубаха расстегнута от жары, и ключицы. У меня, говорит, прабабушка всегда так чистила после плова. – Ого, прабабушка! – Да. Я всю жизнь прожил с дедом, бабушкой и прабабушкой. И всю жизнь слышал, как дед ворчит на бабку: сколько твоя мать будет меня поучать?! Смех, да? – А родители? – Отвечает сурово: погибли родители, я маленький был. Разбились. Поехали на машине в путешествие. Думали далеко, а до Душанбе не доехали. Материны родители меня и забрали, они молодые тогда были, что им. – И где ж вы жили? – В Чкаловске. До Душанбе далеко, до Москвы еще дальше. Зато там уран, слыхали? Хотя какое, его ж на карте не было… Ну вот. Мои там всю жизнь жили. Ну – мамино семейство. Отец-то отсюда. – Как отсюда? – А так. Родом отсюда. Почему я язык-то знаю? Я много языков знаю. С детства идиш – старики мои на нем от меня секретничали. Потом немецкий хорошо пошел. И вот от отца тоже наследство. – Ого! – про себя думаю: так он перебежчик, что ли?

Палатка наливается солнцем еще больше, а небо голубое такое и опускается-опускается прямо на нас, а мы все в траве валяемся, а я смотрю – он лежит головой в какой-то луже, хочу подойти, но – погибли родители, – кто-то меня останавливает, за локоть удерживает. – Ему только что телеграмму доставили. Гончар приезжал, старший водитель БТР.

Он поднимает голову, я вижу, что это – не он, не восточный мальчик, не мой восточный мальчик, не перевозчик, скулы не те, а это Рахим, наш переводчик, унылый, черный, носатый, а где ж тогда?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.