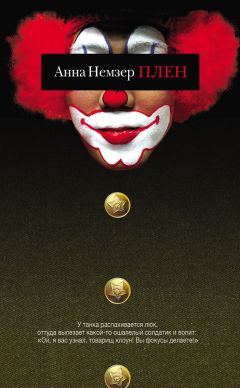

Текст книги "Плен"

Автор книги: Анна Немзер

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)

Ох уж мне эти солнечные улицы, эти зайчики. Ходил туда, ходил сюда. Одно и то же везде. Отчаялся, плюнул. Как-нибудь проживем. Пришел домой, хотел чаю выпить, достал заварку – и вдруг ужасно затосковал. Что же это такое мама делала с чаем, что его можно было пить? Летом смородиновый лист, а в другое-то время? Но хотя бы и лист – мне-то где его взять в пропеченном насквозь городе? Мяту она какую-то сушила, что ли? И чабрец, и еще какие-то неведомые травки, которые заглушали вкус веника; факт – мамин чай можно было пить. Как я жить-то буду без этого чая? Зачем мне без него жить?

Внутри кто-то взвыл бессильно – и оборвалось. Посидел, подышал. Полез на антресоли за заварочным чайником, чайник, конечно же, не нашел – что ему делать на антресолях, – но вот интересно, какая-то сила же повлекла меня на антресоли, да? Среди замшелых чемоданов вдруг наткнулся на какие-то бумажки-бумажки… на папину рукопись – на тот самый непринятый вариант в растрепанном переплетике… и наконец, на папину переплетную машину. И уже потом, когда заваривал чай как надо, по всем правилам – а не в кружке, как до того делал, – нашел в шкафу сморщенную коричную палочку, сунул и ее в кастрюльку, и еще какой-то подозрительный пакетик – написано «душица», – на минуту засомневался, но сыпанул и душицы, залил кипятком, закрыл крышкой, взял чашку и сказал сам себе: «Ну хорошо. Архитектора из меня не вышло. Учителя не вышло, водителя не вышло… Никуда не взяли. Деваться мне некуда, делать мне нечего. Буду переплетчиком». И налил себе чаю. Пойло вышло не так чтоб вкусное, но сносное.

[Сказать-то он себе, может, так и сказал, но, конечно, переплетчик из него вышел тот еще. Переплетную машину починил, повесил объявления в институтах, надеясь на дипломников. Кое-кто даже к нему приходил, были какие-то заказы… Он засел дома и никуда не выходил, только в сберкассу. Он думал было плюнуть на эти квитанции, но что-то ему мешало. Чего-то там переплетал, заказчиков в квартиру не пускал, переплетенные книжки оставлял в коробке перед дверью, оттуда же забирал, когда не забывал, деньги. Пить не пил, себя не резал – скучно это все. Другое с ним было.]

…и не нужны были никакие… Как они называются? Допинги? О нет, мне не нужны они были, у меня все происходило само. Какие сладкие сны мне снились на войне, какие сладкие сны. Сны пересказывать – последнее дело, мама всегда говорила: Алеша, это дурной тон. Но где уж нам тон блюсти, мамочка. Сон вернулся ко мне уже в Москве, вернулся явью, и – боже мой, как же мне странно было, какое пронзительное… Я бомж был. Не вышло из меня алкоголика, наркомана не вышло, себя не убил… Буду, значит, и дальше бомжом. Бомже мой, бомже…

[Через два месяца Математик ворвался к нему – просто дверь выбил.]

Я бомж был. Вернее, был я груда тряпья. Она валялась рядом с помойкой, в ней отчетливо просматривались клочья ваты из детского одеяльца; потом она ожила и оказалась – мной. А такая весна при этом вокруг – все эти клейкие листочки, небо холодное, ледяное, высоконькое; и пахнет огурцом, так резко пахнет огурцом – но тут, значит, оживаю я, а я бомж и бывшая куча тряпья, и от меня запах – чудовищный, и всю эту весну я заглушаю. Люди идут мимо меня – морщатся, ускоряют шаг. Мне самому не то что противно – мне неловко, что я так – оооо, и тут у меня вдруг прозрение! Где-то это было, мама читала мне, что кто-то из деликатности не говорит «этот платок воняет», а говорит «этот платок плохо себя ведет», – так вот: мне как-то неловко, что я так плохо себя веду и так плохо пахну. И главное – чуть я шевельнусь, еще хуже становится.

[Математик ринулся водку искать – лежит в морозилке нетронутая. Все шкафчики перерыл, нашел какую-то душицу в пакетике. «Что ты пил? Нюхал? Кололся?!» – потом поверил – правда ничего.]

Тогда я начинаю осторожненько, по шажку, двигаться куда-то в сторону, прочь от людей – я вижу высокий склон и с облегчением думаю, что сейчас вот скачусь с него кубарем. И качусь – и кубарем; с меня летят какие-то ошметки, огрызки; из подмышки вдруг вырывается голенастая блоха огромных размеров и уносится скачками вниз. А надо мной все то же небо-Аустерлиц. И все бы хорошо, лишь бы мне перестать уже издавать этот запах.

Затем сумятица, какие-то вспышки, блики, чернота – и я – то есть огромная куча грязного тряпья – в замке. В Версале. В Ораниенбауме. В Плесси-Бурре. В какой-то дикой стилистической мешанине, среди напольных малахитовых ваз. Озираюсь – шаги – высовываюсь – страшно мне – сейчас кто-нибудь войдет и увидит в замке бомжа, который превратился в тряпки… Из соседнего зала прямо на меня движется моя давешняя голенастая блоха, только в черном костюме и с рацией – я понимаю, что она архивариус и что мне несдобровать; хочу спрятаться тихонечко за дверь – и тут она – он! – архивариус! – видит меня! Я подхватываю подол и несусь по анфиладе, опять роняю какие-то обрывки себя на золотой скользкий паркет – и слышу чеканный командоров шаг – и задыхаюсь – задыхаюсь – бегу – все мои тряпочки сжимаются от надвигающегося ужаса – бегу – бегу – поворот – торможу с визгом и оставляю на углу бархатную кошелку – залетаю в открытую дверь – ванная! Огромная! Кругом золото и малахит. Раковина-тюльпан, из крана хлещет толстая и тугая струя, вонзается в слив. Огромное зеркало в лепестках и завитках – барочный взрыв. Бронзовая ванна на львиных лапках в центре.

Сбоку – на прищепках лазоревые простыни – полощутся на легком ветерке от моего жуткого дыхания. Прищепки не простые – все в каких-то каменьях. Ночной горшок раблезианских размеров, на нем сверкающий герб, на гербе – в обрамлении изумрудно-зеленых листьев перекрещенные кость и топорик. Мне бы надо умыться – но можно ли мочить кучу тряпья? А ну как я раскисну? Или начну еще хуже вонять?

Поворачиваюсь к бесстыжей раковине и – была не была – плещу на себя прохладной водой – мне сразу легче – легче – выравнивается дыхание – и даже простыни перестают вздуваться; я поднимаю глаза и в зеркале вижу свое лицо – невыразимо прекрасное.

[Математик тряс его, тряс – никакого толку. Зрачки нормальные. Запаха перегара нет. Голос ровный, даже немного усталый – без малейшей аффектации. «Я бомж, Моть, понимаешь? Да нет, ты вряд ли поймешь…» – «Ну-ка возьми себя в руки! Что ты мне тут?!» – «Да все нормально, честно! Просто тут, понимаешь, как повезет – у кого брат инженер, у кого математик – вот как ты у меня, а у кого тряпка. Тряпка и бомж…

Инженера из меня не вышло, архитектора не вышло…» – «Ты когда ел последний раз?!

Когда на улице был?!» – «Во вторник, платил за квартиру – квитанции в комоде, – хочешь, проверь». Этот ответ – тихий и твердый – про квартиру окончательно Математика убил. Он проверил – были квитанции на месте, все оплаченные. Да и вообще… Повидал Мотя на своем веку и алкоголиков, и наркоманов, и кого только не повидал… Не похоже было, не похоже. Оставалось признать – Алеша сошел с ума.

Тогда Математик выгнал его работать в цирк. Там нужны были рабочие сцены.]

Алеша, Сандра. Барселона, 2007 год

Так вот, сперва панорама: огромный собор. Великанское сооружение, какая-то издевка над всеми нормами архитектуры – нечеловечески, мучительно громадный. Затем кадр постепенно приближается – потихоньку, потихоньку наезжает на одно из стрельчатых окон в одной из самых высоких башен. Ракурс меняется, вот он там – стоит, такой маленький, в оконном проеме. Стекла нет. Он смотрит вниз, со страшной высоты, со страшной высоты. Внизу – люди, люди, люди, он никого не узнает, с такого расстояния никого не различить. И тогда, отчаявшись увидеть, он перешагивает пустую оконную раму и летит вниз.

…он поехал в Барселону и увидел его – свой собор.

Там вокруг роились какие-то туристы, гудели на разных языках, щелкали, цокали, задрав головы, роняя кепки… Два раза его сгоняли с места – он закрывал ракурс, раз пять толкнули – он даже рассердиться на них не мог, сил не было. Эти безобразные шпили, утопленные в облаках, эти ошметки, огрызки, лоскуты разодранных сердец и печенок! Бесстыдно задранные клочья, обнаженные внутренности! Эта клиника линий – что он пил, нюхал, о чем думал, строитель щедрый? Как он свел воедино, как уместил в своей дурьей башке плавленую пластику с истерическими остриями, с зазубринами динозавриков? Кокаинист! Придурок! Юродивый! И главное – размер, дьяволово наваждение. Благодать, говорите?! В этот момент кто-то положил ему руку на локоть.

Он обернулся.

Девочка. Лет двадцати пяти. Девочка как девочка.

Момента знакомства он не помнит совсем – слишком все было врасплох и туман. Кажется, Математик с ней дружил. Или не так – Математик знал Латифу и позвал ее на Алешину выставку. Она пришла и приволокла с собой Сандру. Или еще как-то по-другому? Алеша раздраженный, усталый сидел в углу зала и исходил ехидством. Белые кирпичные стены, деревянные перекрытия! Тартинки и тарталетки, вввввашу мать… Концептуальная публика сновала туда-сюда, таскала орешки. Сам виноват – зачем согласился! Когда Мотя робко спросил, не хочет ли он… тут есть некоторые его, Мотины, друзья… – Алеша, не вставая с барной табуретки, чмокнул его в макушку: «Математинька, ты лысеешь. Мажься морошкой!» – «Идиот…» – и на всякий случай ни с кем его знакомить не стал в тот вечер. Выставка прошла роскошно. Рецензии, то-се.

Через два дня она подошла к нему у собора – примерно в этот момент один из накренившихся шпилей уже был готов обрушиться на него. Она там какие-то экскурсии водила. Подрабатывала своим билингвизмом.

Мама из Ленинграда, папа – наполовину француз, наполовину испанец, кровей намешано будь здоров… Большая часть семьи живет в Париже, а они вот всю жизнь здесь… О, кстати – тетя, папина старшая сестра, вышла замуж за русского – это было давно! Бывала ли?.. Конечно, бывала, много раз, и в Питере, и в Москве, у тети с дядей…

– Вы скажите, что вы знаете, – попросила его Сандра, – чтобы мне не повторяться…

Он знал о нем все, он-то бывал внутри, в отличие от всех этих туристов, он бросался вниз, шагнув за раму: ему-то было что рассказать.

Но в этот момент он уже почуял, что с ним что-то неладное творится. Что в ней такого – ну ключицы там, ну хорошо. Ну – да, испанская грусть, но это, положим, он сам все придумал и вычитал. Или их разговор – чудовищный языковой компот – завел его: она чисто говорила по-русски, только шипящие у нее получались чуть утрированно – у кого же он это слышал… Но кругом толпились туристы, чего-то спрашивали, они оба в каком-то странном экскурсионном задоре переходили на английский, на русский обратно – но не могли оторваться друг от друга, все время возвращались друг к другу – его это страшно раздражало. А может быть, его стал сводить с ума явившийся ему без предупреждения собор из сна – сколько раз он видел Саграду на картинках и открытках – никогда ничего не шевельнулось, мысли не было; а тут увидел, и узнал, и озверел на себя – так что зубами заскрежетал. А может быть, все это ни при чем, а дело только в… Но что она делала с ним? Как она это делала, ведь сама же явно не хотела.

Саня – так он ее называет. Он так ее называет и сейчас – уткнувшись лбом в стекло книжного шкафа, еле ворочая языком, выталкивает сквозь сухие губы – Са-ня. Зачем я тогда?.. – но неохота даже договаривать.

Безжалостная девочка. В иные минуты он на нее всерьез сердился – могла бы, кажется, соразмерять. В иные – понимал, что ни черта она не может, она сама свою силу не осознает. Что в ней было такого – увольте объяснять, девочка как девочка, двадцать три – двадцать четыре, ресницы, синяки под глазами от усталости, рот широкий, как у лягушонка. И улыбается вдруг – счастливой улыбкой.

И еще одно, вот оно – перед глазами – легкость. Вошла в комнату, села на стул – села, полезла в сумку, достала блокнот, начала писать, остановилась, задумалась, сморщила нос – и все. Наповал.

Он вошел в ее студию: книги-диски кругом, набор понятный, он аж ухмыльнулся – Эйзенштейн сплошной, Бруно Шульц и Адорно; на синих стенах Латифкины фотографии, крупные часы – она сама их сделала, из кастрюли, на холодильнике черным несмываемым маркером написано поперек: no magnits! – на столе шабли во льду и огромный огнедышащий киш. Сандра мыла пол и не заметила, как он вошел, – и стоило ему увидеть ее, все его ехидство (ну ясно: Нина Симон, Айн Ренд, Джармуш!)… да какое там ехидство, все в тартарары. Он стоял и смотрел: выпрямилась, стала выжимать в ведро огромную тряпку, почесала нос о плечо, пьяноватая легкость эта, подлость… – Ты пришел! – Он перехватил ее руку, капала вода. – Подожди же, дай руки вытереть! Алеша! – смотрел на нее, смотрел; потом прижался губами к мокрым пальцам. – Нос чешется! – рассмеялась Сандра. – Пусти! Что ты вытворяешь? Напился грязной воды!

[…валялся рожей в луже… в канаве и хлебал воду. А кругом эти все столпились у модуля и боялись подойти, ротный шепотом говорил: оставьте его сейчас, парни, он телеграмму получил… У Математика всегда была идиотская страсть: все он, понимаешь, держал под контролем, все старался сделать как надо. Так надрывался, так усердствовал. И куда не надо лез. Приходится это признать. «Ты слишком строг со своим отцом! Да, тебя можно понять. Но пойми и ты: он не молод, многое пережил, и ты…» – Не тренди, Мотенька, вечный хорошист. Я его люблю, конечно, Математьку, но иногда он доводит меня до бешенства. Оно понятно, так бесить могут только родные, а он мне правда родной, даром что двоюродный. Смотрит на меня щенячьими глазами и улыбается – он всегда улыбается; не надо на меня, пожалуйста, так смотреть, что я – увечный, что ли? И беспокоиться за меня не надо, потому что ты, душенька мой Математинька, потихоньку превращаешься в тетку… кулемиху… кутепиху. Обрати внимание, между прочим, – скоро пузо и облысеешь. И даром что кого-то там трахнул невзначай, но вообще-то ты, Мотенька, квочка. И очень тебе советую оставить меня в покое навсегда, забыть мое имя, не лезть ко мне, понял, мудак рептильный? И никакой телеграммы не надо было мне слать. Нет, я ничего, я только лежу башкой в канаве и пью-пью-пью, мне пить очень хочется.]

Сандра подошла к нему и посмотрела тяжелым нежным взглядом. Собственно, это было все. Что ты делаешь со мной?

The ponies run, the girls are young… Thousand Kisses Deep. Звучало и звучало. Он смотрел на нее пристально и с тоской – что ты делаешь со мной, зачем?

Тяжелым таким, нежным бараньим взглядом. Не отрываясь. Этого не могло быть, но он наклонился к ней и – потом, оторвавшись от ее губ, – почувствовал, как она губами расстегивает пуговицы на его рубашке, проводит языком по солнечному сплетению, выше, ниже, выше, утыкается носом в ключицу, выдыхает: «Ну наконец-то…»

I’m back on Buggie street… Влажные аккорды.

Ночью… Около пяти утра, когда светало уже, встали, шатаясь – сил не было, спать все равно не могли – сели в машину, поехали в порт. Что-то же надо было делать.

Вылезли из машины, чуть прошлись, он посадил ее на высокий парапет и встал рядом – так они ростом сравнялись. Она уже слегка начала засыпать, говорила сонно, лениво и благодушно.

– Я вот тогда… когда у Саграды тебя увидела… Я тебя тогда испугалась.

– Почему это?

– Не знаю… Ты мрачный такой был… И сейчас тоже…

– Ты что же – и сейчас меня боишься?

– Боюсь, конечно.

– Дурочка… – Пауза. Сигарета через силу, пара затяжек. Кофе из картонного стаканчика – больно глотать. Потом вдруг что-то дернуло его спросить: – Что же мы теперь с тобой делать будем?

– А что скажешь… Как ты скажешь, так я и сделаю… – щурится на малиновое солнце, трет глаза, потом смотрит на него. И улыбается.

Гд е ты была раньше, где ты была, где ты была.

Бои начались сразу же – мучительные. Иначе он не мог. Что-то гнало его, не давало остановиться. Так все было хорошо – не мог он этого допустить. Как это было? Вот они спорят до крика, а потом, не выдержав, начинают хохотать; вот море лупит в глаза бликующими пятнами, вот гаудиевские пряничные домики, пальмы, подъемные краны; вот она грызет каштаны и слизывает с губ соль; вот она подходит к нему сзади, утыкается лбом ему в спину, между лопаток, засовывает руки в карманы его джинсов; вот на последнем хрипловатом выдохе вдруг отпускает какую-то струнку внутри себя, падает на него и засыпает – а он остается сам с собой, и кто-то (он сам, не иначе) сладко и подло говорит ему: все хорошо, да? Поверил, да? Всего-то оказалось надо – чтобы маленькая девочка появилась. И вот уже не псих, не наркоман, не террорист… Как это у тебя все быстро, как все просто!

Он морщится от ужасной пошлятины – но все, больше он ни в чем не властен, у него уже опять перед глазами желтый песок.

Ей, бедняге, конечно, доставалось. «Ты не понимаешь, дело не в этом! Ты вообще ничего не можешь понять! Я могу пить, могу не пить – это приходит ко мне все равно!» – Как он мог ей объяснить, что именно приходит – вернее всего было сказать – желтое марево, дюна перед глазами, – но как описать это желтое марево?! Каково это – превращаться в кучу тряпья, разлагаться на тряпочки?! В кучу тряпья в замке, когда кругом тебя горчичные горничные!!

Этого же нельзя объяснить человеку. Она требовала: расскажи мне. Он начинал что-то говорить, но быстро замолкал – куда тебе все это понять, девочка из каталонской школы, отличница всех университетов, любимица всех своих родных, – что мне тебе рассказывать?! У нее белели губы от бешенства: все можно рассказать! Все можно объяснить!

Он только улыбнулся – полез в холодильник, достал бутылку воды, Сандра в ярости выдрала ее у него из рук и швырнула за окно – тоже уже ничего не соображала, шутка ли: третья бессонная ночь, третьи сутки безумия. Он схватил ее за плечо – она вмазала ему по носу кулаком. Страшный киношный хруст, все вокруг в кровище – хватило сил у такой маленькой девочки. Ну вот… Не выдержали, стали ржать, как ненормальные. Отпустило… Хирург, благодушный бородач-баск, вправлял нос… кивал с пониманием: «Надо же, как неудачно упал… На лестнице, ая-яй. Сеньорита, смойте кровь – вон там у вас, на костяшках…» Но это бы ладно. Тогда как-то вдруг дурноватая надежда забрезжила – вдруг обойдется? Ну вдруг?! Но нет.

Огромная квартира на сотом этаже небоскреба, окна в пол, синий вечерний город. Латифа – подруга Сандры, полная мулатка невероятной красоты, одна из самых красивых женщин, каких ему доводилось встречать в жизни, – циничная умница, дизайнер, нарасхват во всем мире, – сейчас они сидели в одной из ее многочисленных резиденций, на сотом этаже небоскреба – окна в пол, за окнами темно-синий город, глубокая ночь.

– Послушай, лав, – говорила она, – давай я буду с тобой совершенно откровенна, потому что в похожей ситуации хочу такой же откровенности от тебя. – Он смотрел в окно не отрываясь: сингапурьи огни, думалось – это надо же, кто б мне рассказал еще десять лет назад; ему было так больно: зачем мне твоя откровенность и когда – что за бред! – я смогу отплатить тебе тем же?! Помолчи, милая, помолчи. – Послушай, лав, Сандра – человек очень добрый, она никогда не сможет тебе сказать сама. Ты должен понимать, как она росла, – долгая и нудная вставная новелла про каталонское детство (все сплошь – пьяное вранье), переход к университету; очередной намек на то, что без ее, Латифиного, участия Сандра никогда бы не стала той, какой… – вранье, какое же вранье, – ну и так далее, он пропустил пассаж, огни разъедали глаза, а оторваться он не мог никак. – Послушай, лав, ведь просто же дело в том, что она очень добра и не всегда может сказать, что думает на самом деле… Ну давай сейчас просто скажем друг другу честно, ты можешь… Вы были друзьями, да и будете – лучшими будете друзьями, я уверена! Ты правильно сделал, что ушел, ты совершенно… Дай только времени пройти – но… Хорошо, сказал он, вставая, ты права, ты совершенно права, давай я сейчас пойду, ты сама понимаешь, что нужно время… – Куда ты пойдешь, сиди, я тебя умоляю, не безумствуй, ложись спать, я тебе постелю, или хочешь – давай напьемся? Она таки заставила его выпить какую-то ужасную дрянь, шоколадную и липкую, градусов в 70, не меньше. Ты убила меня этой штукой больше, чем всеми разговорами, – продышавшись, сказал он, – что это?! – Послушай, лав, калории, серотонин, алкоголь – то, что тебе сейчас нужно. – И феромоны, – рассмеялся он, – не забывай, пожалуйста! – Это я могу тебе обеспечить легко! – наигрывая возмущение, воскликнула она. Продолжая смеяться, он потянул на себя уголок шелкового шарфа с ее головы, хитро закрученный тюрбанчик развалился, хлынули волосы, и она всем телом, хищно и грациозно, подалась к нему и опустила ресницы, как девочка. – Солярис, чистый солярис – подумал он.

Так и жизнь кончилась. Хотя какое там, куда ей кончиться.

Алеша. Барселона – Москва, 2007 год

Как он добирался из Барселоны до Москвы, уже не вспомнить. Какой аэропорт, куда он там прилетел, как долетел, как шарахались от него стюардессы, сколько мотался бессмысленно по Рамбле – по Рамбле, налетая на туристов, – это, впрочем, еще до того. В бокерии рыбины смотрели на него пристально, с ненавистью, и какой-то краб с прилавка цапнул его клешней за бок. Гаудиевские кальмары в дрожащем кляре, ничтожные креветки, до самолета оставалось семь часов, их надо было… что-то надо было с ними сделать. Пить не пил. Ничего другого… нет, ничего другого тоже не было. Потом эти часы в аэропорту – тут-то оно его и достало – итальяно веро из мобильника какой-то сизовласой тетки. В Барселоне. На пути домой. Когда самолет взлетал, он заставил себя раскрыть глаза – аж веки заскрипели – и взглянул на город: красные крыши, тонкие линии, хитрый замысел; и снова зазвучало итальяно – к сизовласой тетке метнулись стюардессы: сеньора, немедленно, сию же минуту! Тетка сконфуженно перетряхивала сумку.

И никуда не деться от этой музычки. Одно приглушишь, так тут же на тебя обрушится что-нибудь… «На Моз-док, на Моз-док…» У входа в метро «Третьяковская» – стоят и сейчас, с гитарами, про Ханкалу, про Хасавюрт, про Кабул. А это, я вам скажу, все одно – время идет, но ни хрена не меняется. Слюнявая подлая дрянь, вся одна и та же. Одна ли война, другая ли. Откуда это берется, кто мне объяснит? Через столько времени – все снова-здорово. Одними и теми же словами, тем же поганым мотивчиком, выворачивающим. Но пусть, неважно.

И когда шел пешком от «Павелецкой», вдыхал застарелый московский запах – где-то около Устьинского моста пахнуло тиной – черт бы меня взял. Черт бы меня взял. Да, сам виноват, сам поддался – но черт. Как же больно. Как больно. Вошел в дом, взбежал на девятый этаж, постоял, покурил, вдавил окурок в ладонь и вышиб дверь.

Прощай, прощай.

Он уже знал, что будет дальше: сперва будет марево, желтая дрянца, дрожащая медуза перед глазами, и она же, тварь, в горле, будет изморозь, знобить будет, тошнота зальет до краев, и все это – он сам, все это сделает он сам, все это и раньше делал он сам, он сам во всем виноват, все сделано его руками, и правильно, так лучше, так хорошо – на четвертый день звонок домашнего телефона выдрал его из желтого морока. На что другое он не обратил бы внимания – но домашний телефон молчал много лет; он снял трубку.

– Здравствуйте! – произнес ясный женский голос. – Мне нужен переплетчик. Я правильно звоню?

Дежа вю взрывом грохнуло в его голове. Он проглотил медузу, засевшую в районе кадыка, и спокойно произнес:

– Да. Я переплетчик. Я вас слушаю.

Надя. Москва, 2007 год

После смерти Гунара Надя затосковала так, что мы все за нее стали бояться. Ее очень опекал ее племянник – Сережа, хороший мальчик, такой лучезарный: он очень тяжело перенес смерть отца и с идеей Надиного старения мирился с трудом. Он видел, что Надя сносно себя чувствует, выходит из дому; знал, что она по-прежнему нарасхват, что целыми днями у нее трезвонит телефон, и она, ворча и хохоча, дает советы бесконечным подружкам; знал, что она организовала Мариному внуку репетитора, а к Тоне Блохиной ездила каждый вторник, отвозила картофельные оладушки; но видел также, что она надрывается быть веселой и вредной, а сил-то нет – и она стыдится в этом признаться. Сережа старался приезжать к ней почаще – они подолгу трепались, она переживала за его институтские дела, но стоило ей заподозрить заботу, она начинала свирепеть и гнала его домой. Раз он приехал – она была рада: с утра полезла зачем-то наводить порядок в шкафах и ящиках, вывалила все на середину комнаты, зарылась в газеты, фотографии, бумажки, перечитывала каждую… старые публикации, письма, не могла оторваться, силы вышли через час, в горле запершила какая-то кислая тоска… а убрать-то этот бардак надо. Тут как раз Сережа – он сразу понял, что ее надо спасать, и сразу все наладил: Надю усадил в кресло, сам сел на пол и стал, не торопясь, перебирать барахло. Фотографии вообще ей не показывал, а бумажки читать давал выборочно – что покороче, что не разбередит. Гунаровы письма вообще все перевязал веревочкой и спрятал в коробку из-под кофе. Дело пошло веселее. Записка от главного редактора: «Уважаемые товарищи! Не доставляйте мне неприятностей незадействием рабочих кадров, то есть вас, в рабочее время! В том числе касается Нади!» Его собственное, младенческих времен, письмо из Крыма: «Дорогая надя у меня дела хорошо а у тебя? купаюс тут ест шершени и нет котлет. Цлую тебя». Надя взбодрилась. Тут-то и возникла эта толстая синяя папка; Сережа было хотел ее отложить, но Надя коршуном кинулась: ну-ка, ну-ка, погоди-ка! Это была рукопись ее книги. И пошло: одна страничка, вторая, третья… вот Надя уже не отвечает на вопросы, она уже там с головой, морщится, тянет «голуаз» из кармана, шарит, не глядя, по столу – где пепельница? не находит – и привычным жестом вываливает сигареты из пачки на стол, а в пачку стряхивает пепел. Стол сигаретами завален – из этой пачки и из двух предыдущих. Сережа так, сяк попробовал ее отвлечь – куда там! «Потом доделаем, иди, миленький, не волнуйся, иди, иди, иди…» Расстроился и ушел. Ну, хочет страдать – ну пущай. Сил нет уже, честное слово.

Надя читала всю ночь, надо полагать, а наутро позвонила ему очень деловитая:

– Ты знаешь, эта книжка моя… Ведь экземпляров же нет ни у кого, да?

Экземпляров ни у кого, правда, не было: на Кировской кто-то взял почитать, не вернул, и ищи-свищи. Гунар, сложно относившийся и к Надиному репортерскому ражу, и к этой книжке, забыл ее в какой-то гостинице, когда ездил в командировку. Сама она все раздарила – не вспомнить уже кому.

– Ну вот. И купить ее не купишь.

Это верно – купить эту книжку, выпущенную в 91-м году, было невозможно.

– Ну вот я и подумала – я хочу ее переплести. Чтобы у меня был мой экзеплярчик. Чтобы стоял на полке. Мне будет приятно. Может, кто-то захочет почитать. Рукопись неудобно…

– Переплести можно, – ответил Сережа, осторожно радуясь, что вроде бы все ничего… малой кровью…

– Вот я подумала, ты же недавно защищал диплом, у тебя ж наверняка есть переплетчик?

– Да сейчас не переплетают дипломы, Надь. Сейчас ламинируют и такую пружинку…

– Ну, значит, у Димы возьми, – сказала Надя, и он понял, что она разговор уже закончила. Была у нее такая манера: она бросала трубку недослушав – и он уже заранее чувствовал, что… – У Димы был, я помню. Когда он защищался. Ну все, пока!

И гудки. Вот безумная, а? Не было сомнений, что она сама уже звонит Диме.

Дима сказал: ты ненормальная, Надь? Какие переплетчики? Ты знаешь, когда я защищался? Ну хочешь, держи телефон.

У Димы никогда ничего не терялось.

Алеша, Надя. Москва, 2007 год

Договорились по-старому: рукопись в ящике перед дверью, денег столько-то, срок четыре дня, обменялись телефонами. Она если и удивилась, то виду не подала. Сказала – племянник привезет, предложила часть денег авансом. На следующий день он услышал шебуршанье под дверью, подождал немного, забрал папку. Название зацепило его – пошлятина, но зацепило; он вытащил первую страничку, вторую, третью – в это нельзя было поверить! – потом заглянул в середину, потом сел и прочел от начала до конца; нет, этого не могло быть, мир вокруг дернулся, как припадочный, и съехал в тартарары.

…он позвонил ей и молчал в трубку. Очень долго. Слушал голос, пытался определить возраст – не определил. Голос как голос – звучный, приятный. Молчал долго. Вчерашнее безобразие решил не повторять – тут надо было действовать потихоньку. Молчал-молчал, наслаждался, потом сказал:

– Ну здравствуйте, Надя. Давайте поговорим.

– Ну здравствуйте, – ответила она ворчливо. – И зачем вы мне названивали, скажите, пожалуйста? Зачем пугали?

На одну минутку у него все-таки перехватило дух, в кончиках пальцев зазвенела кровь.

– Давайте я вам скажу, – медленно ответил он, чувствуя, как его отпускает, как выравнивается дыхание, как все разом приходит в порядок. – Я вам скажу. Я ваш перебежчик, здравствуйте. Я ваш переплетчик, перевозчик, заменщик… Я один из тех Нестроевых, Неустроевых, Нестратовых, каких там еще? Максим, Леонид – да?

Алеша. Кабул, 1983 год

Взрыв. Какая серая земля. Какая желтая земля. Какая – не помню! – какая… какая славная земля возле залива Коктебеля. Мама пела, точно. Какая серая земля. Какая серая земля кругом и во рту. Рожа вся в пыли. Ни отплеваться, ни проморгаться. – Не бери рюкзак! – балагурит один из встречающих, лейтенантик-альбинос, сам сожженный до черноты, брови белые и глаза тоже. – Не бери, я сам!

Ничего тогда я не понимал, слушать его не стал, взялся за лямку, он дернул за другую… Помню я эти сполохи озверения – я тогда каждую минуту был как будто готов — ох, такой был придурок, страшно вспомнить. Что-то он орал мне, бедный… Я выдрал у него рюкзак, он покрутил пальцем у виска и подбежал к кому-то другому… к кому-то из тех парней, что со мной вместе летели, – и схватил его вещи.

Они ж просто заменщикам радуются, они ж им так радуются, что готовы их вещи на себе таскать.

Ну и не хрена мои вещи таскать! – такой был идиот, сейчас вспомнишь – аж передергивает.

Погрузились в грузовик… не видно ни хрена, такое все серое и пыльное.

Я не помню, как она появилась, честно. Сознание мое или подсознание, как там это правильно, вытеснило ее из памяти. Я хотел бы вспомнить – но не могу. Теперь только воображение рисует мне, как она бежит к машине от вертолета, пригибается, вопит, кашляет… Водитель высовывается из кабины и сморит на нее с веселым изумлением – куда?! А она небось машет какой-то бумажонкой… или корочкой… и тогда он качает головой – дескать, хрен с тобой, золотая рыбка, и она неуклюже – а как еще? – лезет в кузов и раздирает о гвоздь штанину…

[…полезла в кузов, ни одна мразь руки не протянула, кое-как на руках подтянулась, ногу закинула и нелепо, отвратительно перевалилась через бортик, но не заметила гвоздь и распорола хорошие штаны, которые специально шила для поездки… и ногу тоже – основательно, до мяса. Какие же бляди, какая я идиотка, черт бы меня побрал. Зачем ехала, зачем – и ведь был же этот разговор: «Надя, ты уверена, что тебе стоит ехать? Ты совершенно уверена?» – Ну куда там, кто когда мог ее переубедить?..]

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.