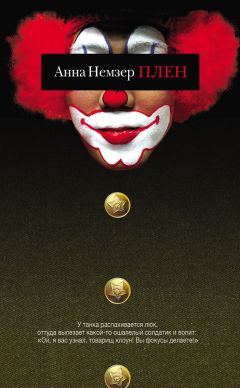

Текст книги "Плен"

Автор книги: Анна Немзер

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)

Часть вторая

Что полк в поход послали,

И чтоб меня не ждали.

М.Ю. Лермонтов

Михаил Дмитриевич, милый вы мой!

Это, конечно, все очень трогательно, что вы пишете, но я-то не такова. У меня характер крут – а все не могу совладать, выходят они у меня все из подчинения. Митя – отрезанный ломоть. Что с человеком происходит, я понять не могу. Через день пьяный. Приходит в шестом часу утра, в комнату не идет, а валится прямо на кухне. Хорошо, я встаю раньше соседей, но мы же нарвемся на скандал. А сегодня – больше вам скажу: иду по коридору, слышу – суета, вхожу – кто-то, тень чья-то – шасть и через черный ход. Митя, кто это? – Стоит с ведерком, хлещет воду. Глаза совершенно стеклянные. – Ты не слышишь меня, что ли? – Молчит. Я повернулась и ушла. Потом пришел и сказал: Варвара, ты мне не можешь указывать.

Ладно! Не могу! Сколько раз я говорила Сергею: давай переедем! Сколько возможностей было, квартиру давали. Нет – надо всю жизнь прожить в той комнатке, где жива была его Таточка, где дети родились, где она скончалась. Так я в нее и въехала, в эту комнату с тенью Таточки, детей ее растила – и все с тенью Таточки; а теперь я им указывать не могу. Злая мачеха. Говорю – давай переедем, дети выросли, время идет! Нет, невозможно, куда из этих стен.

Простите меня, Михаил Дмитриевич. Это все зря и грех мне жаловаться. Но зло берет порой – я у них, значит, суровая? Мне – слова поперек не скажи? А где права-то мои? Сиди на восемнадцати квадратных метрах.

Я плохо пишу. Плохо, и даже не говорите мне ничего. У меня нет слога, один жилищный вопрос на уме. Вот вы – да, вы пером владеете. Я же баба деревенская, говорят – нрав крутой, а толку-то! Шуму от меня много, а на деле все вертят как хотят. Так, это я уже писала.

Все! Высказалась. Пойду теперь полы за ними подтирать.

До свиданья, Михаил Дмитриевич!

Ваша Варвара.

Дорогая Варвара Ерофеевна!

Расстроили Вы меня своим последним письмом – как же мне помочь-то Вам? На Митю не имею никакого влияния, хотя порой мы с ним прекрасно разговариваем, когда он у нас бывает. Я вижу в нем большую одаренность – и он так много стал читать в последнее время. Но вижу и большой запал, и страстность, и своеволие. И едва ли я могу что-то тут поделать – что я для него? Отец друга, не более того. Пережиток! Клянусь Вам, они так говорят.

Я замечаю, что Митя последнее время сближается с Алей – это неплохое воздействие может на него оказать. Она существенно старше и рассудительнее. Во всяком случае ее влияние как старшей сестры на Гелика неоценимо, и я возлагаю на нее большие надежды и в смысле Мити тоже.

У меня странное чувство – конечно, компания их бесшабашная, все признаки безмозглой юности налицо, и это, я вам скажу, – физиологическая, из организма идущая дурость, я это чувствую, я, если угодно, это помню по себе. Но при этом – верите ли – я вижу в них огромный талант, если не во всех, так во многих. И это я, даю слово, не про своих детей: Аля больше нацелена на изучение, чем на творчество, а Геликовы писания еще очень наивны – и расцветут ли, бог весть. Но вот Игорь и Коля на меня производят неизменно огромное впечатление, там явный дар (не говорите Гелику, умоляю), Мара великолепно поет, редкий голос, и непременно надо развивать, Крот великолепно рисует. Митя, которого я числю по ведомству почти своих детей и потому не могу хвалить, непременно пойдет нужной дорогой, поддастся этому потоку. Я верю. Он просто пока не в силах справиться со страстями, которыми его наделила природа, – и поди справься, эдакий бретер. Но он совладает, мне кажется, и расставит верные приоритеты.

Не переживайте, Варвара Ерофеевна, прошу Вас. Все образуется.

Всегда Ваш М. Д.

[Это письмо Михдиха здесь случайно: ответ Варвары Ерофеевны написан на его обороте.]

Михаил Дмитриевич, вы просто дурак! Простите, что я так говорю, вы знаете, как я вас уважаю. Но как же меня злит эта ваша святая невинность или наивность!

Аля Мити «существенно старше»?! Аля Мити на три года старше! У Али с Митей роман! Вы ничего не видите вокруг своего носа с горбинкой!

И я-то еще ничего, я-то буду радоваться, потому что Аля – хорошая девочка, и все лучше, чтоб Митька был с ней, а не водил девиц с Елоховской и Разгуляя. А вот на вашем месте я бы побеспокоилась. Митька и пьет, и дерется через день, и ходок. Одна надежда – на Алино – как вы там говорите? – хорошее воздействие. Уморили вы меня, ей-ей.

Удивительно как все получается.

Таланта я в нем ни на грош не вижу, и в Гелике тоже, не обижайтесь. Стихи ужасные. Про других не знаю – пожалуй, и да. Меня другое больше волнует – какие-то идиотские их настроения. Сил моих нет обо всем этом гадать. Пока они – дети – маленькие были, у меня одна мысль была: чтоб были здоровы. До Сергея не докричишься, помощи не допросишься. Но тогда я как-то справлялась – лишь бы не болели. А теперь я не знаю, что и думать. Такие дураки, аж руки опускаются.

Ну вот, дураком начала, дураком и закончила. Даже извиняться не буду, вы сами все понимаете. Другой раз веселее напишу.

Варвара.

[Сколько-то писем потеряно. Одно залито чаем безнадежно.]

Дорогой Михаил Дмитриевич,

не переживайте и не дергайтесь. Что делать, если такая судьба выпала, нам с вами тогда одно: держаться и не болеть, наша помощь детям может понадобиться. И Митьке, и Гелику. Знаете, я все думала первые дни – уж столько мы всего пережили, за что ж нам опять? А потом показалось мне, что это возмездие. Я сдуру даже Сергею сказала – очень уж первые дни было тяжело, как Митька уехал. Он вскинулся: за что это, мол, возмездие? Я говорю – за грехи отцов. Он орать стал, что я дура. Он пьяный был. Ему легче, он пьет. Таточка-маленькая все первые дни плакала, в институт не ходила, не ела. А мне что делать? Пить я не стану, плакать не могу. Вот еще, Михаил Дмитриевич. Город Белый. Сергей узнал. Завтра-послезавтра больше вам напишу, сейчас окна мыть надо, а то уж сентябрь заканчивается.

В.

Здравствуйте, Михаил Дмитриевич!

Перво-наперво говорю вам про дела. Сейчас сообщение уже наладили, можно отправить посылку. Носки шерстяные, несколько пар. Стельки. Если есть – сапоги. У меня дома есть лишние, но не Геликова размера – у моих большие ноги у всех. Если не найдете, пошлем наши, будет на ногу наматывать побольше. Шоколад не шлите! Они там неплохо харчуются. А послать надо тархун! Он хорош и для зубов, и от глистов. Так и вижу, как вы сейчас вздрогнули, еще бы, такая пошлость. Вы очень неприспособленный, Михаил Дмитриевич. Жизнь не проживешь в бархатном пиджаке. Да что вам говорить, сто раз говорено.

От Мити пришло письмо, это вы знаете, потому что он и Але писал. Все, говорит, прекрасно, и рвется в бой, дурачина. Сергей в полном восторге. Зла у меня на них не хватает. Взялась я шить рубахи для госпиталей, так и то добра не вышло – четыре ночи шила, на пятый день Сергей их взял, должен был свезти в Серпухов, так по дороге и посеял где-то, может, напился, скорее всего. Я плюнула – нету моих сил. Потом опять взялась шить, да передавала уже с соседкой – так, по слухам, там мой портрет с другими передовиками на стенку повесили – «они помогают фронтовикам».

Ваша вечно Варвара.

Дорогой Михаил Дмитриевич, Мити больше нет. Я знаю это точно, его нету нигде больше в мире. Нету у меня никакой интуиции, ни материнской, с чего бы, ни какой там еще. Только я это знаю. Сергею не говорю, никому не говорю, а вам вот пишу.

Миша, милый мой.

Так и вижу, как ты вздрогнул: ах, конспирация нарушена! А я говорю тебе – не могу больше. Зачем мы эту ханжескую мораль столько лет на плечах волокли? Зачем сейчас ее волочем? Сколько лет прошло с того родительского собрания, когда мы с тобой за одну парту сели? В каком классе были мальчики? Ты не помнишь – а я помню. В шестом. А Алечка – в восьмом или девятом. Значит – девять лет.

Я все помню. У меня болезнь памяти – она ничего не стирает, все держит. Митьку ругали, как всегда, Гелика, как всегда, нахваливали. Я сидела дура дурой и все думала – вот вечером устрою Сергею скандал, что он меня на эту экзекуцию отправил. А если б не отправил? Могло ли быть так, что мы не встретились? Я лично думаю, что мы все равно бы встретились. Не так – так эдак, как эти встречаются, платоновские, – мы бы встретились. И незачем было высиживать экзекуцию. А потом шли из школы вместе, такой же ноябрь был холоднющий. В Архиповском ты меня взял за руку и развернул к себе, я никогда б не подумала, что ты с твоими мягкими повадками, с твоей старомодностью, с пиджаками этими твоими бархатными – как тогда не могла опомниться, так и потом. Никогда. Меня сломать, Миша, – это… Сергей не смог, даром что.

Девять лет. Два года встреч по углам. Семь лет потом еще.

О чем мы тогда думали, скажи? О том, что переписываться будет легко? О том, что хоть так? Такие идиоты.

Не может быть никакого «хоть так». Тут либо с глаз долой, либо – прорвется это, выльется, не сдержится. Уж я-то знаю.

Что мне за судьба такая – живу с одним вдовцом, о другом с ума схожу. А они помнят все своих покойниц, и нету мне сил с покойницами соревноваться. Знаю, неправа, знаю, несправедлива, знаю, любишь. Прости. И правда, с ума схожу.

Да, еще хотела сказать – за Гелика ты не волнуйся, Гелик скоро вернется. Сергей опять пил три дня, а на четвертый встал и пошел на работу, я думала, не дойдет, нет – дошел. Вернулся через сутки трезвый. Все, Варвара, говорит. Берия велел сворачивать это дело, а то… и всех, в общем-то, кого можно, домой отправлять. А Гелика – можно, он под самый конец попался, этих долго держать точно не будут. Сворачивайте, говорит, это дело, не резиновое оно – лопнет.

Миша, зачем все это? Ты такой образованный, такой интеллигентный, такой тонкий – объясни мне, как это так мы детей своих хороним, а сами такие крепкие, сил навалом и страсти навалом? И только тебя я хочу, только тебя, а Митька в могиле черт знает где, и никакой памяти о нем Аля не оставила.

Все, у меня нет больше сил, нет. Я думала, я двужильная, все вытяну, а ты такой тонкий, такой нежный.

Прощайте, Михаил Дмитриевич, целую вас.

А письмо это я сожгу, я не ненормальная.

[И сожгла.]

Переплетчик

Манифест ордена шельмоверцев.

Старый дуб, тупой барон-баран, рыцарь горних доль, будь мне хоралом, будь мне подопечкой, будь мне свидетелем, будь нам всем свидетелем. Ныне и присно и пресно и тесно, кучно и тучно – свидетельствуй за нас. и звучно еще.

Сим объявляю манифест. Как ныне – манифест.

– Не быть крысой.

– Не жрать всухомятку втихомолку под сурдинку.

– Не ссать во что бы то ни стало.

– Не еть красавицу при мне.

– Не быть крысой – 2.

Ибо сказано: простится все и простится всем. Но крысе – бой. и если шельмовер – крыса, да сдрочится он в одиночестве и забытьи.

Таков был манифест шельмоверов от 2 ноября 45-го года. Позднее мы меняли редакции, но суть оставалась той же: нас было пятеро, мы были дартаньянцы, мы были хулиганцы, растиньяки и забияки. Мы знать боле ничего не желали.

«Нас было пятеро. Мы жить хотели.

И нас повесили. Мы почернели», как сказал поэт.

Но, почернев, мы воскресли, восстали, воззвали, воздвиглись, воспарили и вознеслись.

Беспарашютность – наше качество.

Алеша. Барселона, 2007 год

Сперва панорама: огромный собор. Великанское сооружение, какая-то издевка над всеми нормами архитектуры – нечеловечески, мучительно громадный. Затем кадр постепенно приближается – потихоньку, потихоньку наезжает на одно из стрельчатых окон в одной из самых высоких башен. Ракурс меняется, вот он там – стоит, такой маленький, в оконном проеме. Стекла нет. Он смотрит вниз, со страшной высоты, со страшной высоты. Внизу – люди, люди, люди, он никого не узнает, с такого расстояния никого не различить. И тогда, отчаявшись увидеть, он перешагивает пустую оконную раму и летит вниз. Родители будили его, орущего и мокрого от пота как мышь, вытаскивали из разоренной кровати. Потом мама вытирала ему спину, а папа грел молоко и разводил в нем ложку меда. Тогда он точно знал, каково умиротворение на вкус – теперь все, спину растереть некому, сон снился на войне почти каждую ночь и продолжает сниться до сих пор; и вот он поехал в Барселону и увидел его – свой собор.

А вообще с носом больше всего проблем: все забыл вроде, все из себя выжег – и только нос, только нос… Ахиллова пятка мой нос. Вот пахнуло гнильцой – такой весенней и сладенькой, или огурцом, или теплой кровью – и все. В Барселоне и гнильцой попахивало, и огурцом, и каштанами. В Барселоне была его выставка. Он согласился потому, что там Математик жил, двоюродный брат, лучший друг. И сто лет уже умолял его приехать.

Алеша. Детство

Хорошая фотография – солнце, декоративное авто под старину, зелень-зелень и два мальчика-подростка – уморительные: один за лето вырос, рванул сантиметров на десять – и стоит, длинный такой, чернявый, смуглый, – обнимает за плечи второго, второй – тощайший и пока коротенький, курчавый очкарик. Оба сияют. Белым – прописью по диагонали – «На память о Паланге. 1979».

Когда я родился, папа был еще счастлив. Он уже лет десять к тому моменту был счастлив, а потом все довольно быстро свернулось. Но он этого так и не понял, несчастный мой папа.

И вот опять – то ли фотографию нашел, то ли – как сейчас вижу картинку – лазоревое небо, белый пароход, мальчики-девочки, всякие взрослые, все в белом, по радио – кумпарсита, кто-то на палубе танцует, и мороженое кругом – в жестяных креманочках. Тут я беру этот пароход двумя пальцами – днище у него все в тине – и аккуратно переворачиваю вверх дном, всеми этими мальчиками-девочками-креманочками в воду, в глубину. И вытираю полотенцем мокрые руки.

Сидим мы на нашей дачке, погода мерзейшая, дождь льет – льет все лето, холодно, ватные одеяла промерзли, тяжеленные, я болею – тогда еще не научился не болеть, мама, ненавидящая дачу всей душой, греет на плитке молоко. В ковшике томится инжирина, все советуют – прекрасно от кашля. «Может, все-таки поедем в город?» – мама говорит спокойно, но внутри – я знаю – ураган. «А что уж так нам надо ехать? – рассеянно спрашивает папа, у него мысли не о том, он какие-то фотографии перебирает старые. – Лето, дача, воздухом дышим… прекрасно… А Алешка завтра уже не будет кашлять – не будешь?» – «Буду!» – бурчу вредным голосом, я эту дачу в гробу видал. «Не будет, не будет! – как будто не слыша подхватывает папа. – А погода наладится, я тебе говорю. И мы на речку пойдем, отец мой всегда здесь карасей ловил…»

Мама молчит и растирает в ковшике инжирину.

Потом я пойму, что «отец мой» – то был папин подлый прием, и мама уже ничего не могла сделать. Здесь обрывались все родительские споры. «Здесь», конечно, никто никаких карасей не ловил. Где та дача с карасями, с виноградными гроздьями, с тугими гладиолусами, лазоревым закатом, с тошнотворным подтаявшим пломбиром в креманочках… Преферансные вечера на веранде… Отобрали дачу у деда, и ладно бы одну дачу. Он старенький уже был совсем. Только-только сына дождался – с фронта или откуда там еще, плевать, кто будет разбираться?! Он его так ждал всю войну и потом еще почти год. И вот он вроде бы успокоился, и начал спать по ночам нормально, и собрался на пенсию – потому что возраст, и руки не те, и оперировать уже не мог, – отвальную в институте назначил – и вот. Пенсия. Хороша пенсия.

Нынешняя наша халупа – это маме на работе участочек выделили. По той же железной дороге. Совпадение такое. Мама хотела отказаться, но папа взвыл. Вот и сидим вокруг худосочного рефлектора, который еле-еле прогревает комнату. Я болею там из вредности и кашляю надсадно. Когда мне не нужно болеть, я вообще никогда не болею.

«Мы с тобой, Леха, – продолжает мечтательно мучитель-папа, – завтра гладиолусы посадим. А на речке… мы на речке не только карасей будем ловить, мы с тобой по этой речке вооооот на таком пароходе поедем – гляди-ка…» – Отрыл где-то в куче фотографию: пароход, все в белом, сладкая жизнь. «Поплывем, музыка будет и мороженое будем есть… Потому что вот я тебе скажу. Правда всегда найдет дырочку… (В этот момент мама выключает плитку и стремительно выходит на крылечко – курить.) Как ты ни ври, как ни крутись, как ни искажай – а все равно она куда ей надо пролезет. Ее будут у тебя отбирать – и отберут! и надолго отберут! А потом она к тебе вернется, правда твоя…»

Очень плохой был писатель мой папа. Безнадежно плохой. Постыдно плохой.

А я теперь даже взорвать этот блядский пароход не могу – потому что выйдет та же, что у папы, невыносимая киношная пошлятина; приходится притапливать руками. Не очень-то это удобно: руки в водорослях по локоть, а мальчики-девочки и креманочки всплывают между пальцами, карась тяпнул меня за мизинец и пахнет подгорелым инжирным молоком. Но хоть так.

Когда папа издал это свое творение, как же он счастлив был – какое-то время. Как он лучился и насвистывал, ох, лучше не вспоминать.

Мама-то нет, мама в своей извечной ехидной мизантропии ни во что не верила, ни на что не надеялась, ничего не ждала, ни в чем не разочаровывалась. Она, конечно, знала, что папа ужасный писатель. Но ни разу в жизни, ни сном ни духом, ни намеком не дала мне этого понять. И вообще – как она старалась меня – оградить…

«Алеша, не обольщайся» – да-да, именно это помнится: мама перед зеркалом, волосы забраны назад и подвязаны шелковой косынкой, на лице месиво из огуречных очистков, поэтому говорит не разжимая губ, стараясь не двигать лицевыми мышцами: – Алеша, не обольщайся, – и большим пальцем – вверх. – Этот обетованный потолок тебе ничем никогда не поможет, и не жди от него добра. Выстраивай свою защиту, Алеша. Соблюдай их правила, оплачивай их квитанции. А так – держись подальше.

Всегда она так говорила. Когда в школе какая-то ерунда началась про пятый пункт, когда велосипед украли – Алеша, даже не вздумай обращать внимание, даже не вздумай от них зависеть. Уроды никуда не денутся, а у тебя своя жизнь, много чести на них оглядываться.

Но по порядку.

В 65-м году папа опубликовал свою лагерную повесть. Он писал ее давно, лет десять, начал еще при жизни деда, потом уж я родился, а он все кропал что-то такое по ночам и зачитывал маме куски – она очень внимательно слушала. Потом понес в журнал, и ее опубликовали. Не узнал бы я про нее никогда, кабы не история одной пьянки лет десять-двенадцать спустя. Какой-то был сентябрь, ручейки-кораблики, бабье лето, мы с Математиком вернулись из школы, мама где-то достала гуся – было ясно, что гостей не миновать. Родители срочно созвали на вечер друзей. И пока папа воевал с раздвижным столом, а мама спешно готовила еду, мы с Мотькой, разомлевшие от похвал, возомнившие себя юными гениями, валялись на диване, обжирались привезенным с дачи белым наливом и вели наитупейшие разговоры, стыдно вспомнить. Мы тогда с ним поспорили…

Я брал его на слабо – выпьет стакан водки залпом? Не выпьет. А я вот выпью. Он грыз губы: «Как ты вообще себе это представляешь? Прямо при маме нальешь?» – Я, безжалостно: «Налью на кухне, тихонько, из морозилки». Мотя лез на стенку, ему очень плохо от меня было: он меня так любил, а я вечно что-то чудил. «Может, твоя мама и не заметит, – нервно говорил он и улыбался. Он всегда улыбался. – А вот моя, например, все замечает…» Я, конечно, тут же с наслаждением обозвал его трусом. Я его тоже очень любил. Остановиться уже не было никакой возможности. Мы ударили по рукам. Через пару часов гости стали собираться, нас согнали с дивана, придвинули к нему увечный стол, все стали орать, хохотать и рассаживаться…

Идея у меня была – выгнать Математика из кухни, быстро налить стакан воды и потом при нем торжественно хватануть залпом. Но он в панике за меня не уходил, а встал у двери навытяжку и глядел на меня отчаянными глазами, все надеялся, вдруг я одумаюсь. Дурак лопоухий. Я тогда дико на себя рассердился, достал из морозилки водку, налил стакан – и залпом его; то есть все-то, конечно, не влезло, поперхнулся. Но больше полстакана выпил все-таки. Стою, смотрю на него. А он на меня – своими глазищами через очки – так, как будто это яд и я сейчас умру. Моргает в ужасе.

А меня вдруг такая тоска взяла. Так грустно. Я уж не знаю, как он меня до комнаты доволок, и главное – как до моей кровати за шкафом, как родители… впрочем, они там все уже поддавши были как следует, а мама и тетка, конечно, все поняли. Мама заглянула в мой угол.

– Это водка?

– Водка, – ответил перепуганный, как мышь, Мотя.

– Ну пусть спит. Ты не переживай.

И потом я лежал у себя за шкафом и вроде спал, Мотя уже не трясся, сидел рядом и сторожил мой сон, то и дело прикладывал ко лбу мне мокрое полотенце – откуда-то у него была идея, что так меня можно спасти. А я спал, но вроде и не спал. Я все-все слышал. И сейчас слышу.

Тетка по гитарным струнам – трень-трень… Они так с мамой пели иногда… На два голоса.

За окном… белым-бела… в саду вишня…

Но нет, тут им спеть не дадут. Разговор все никак не уймется, не уймется – тетка усмехается и тихонько отставляет гитару в уголок. «Ефим! – голосит кто-то из гостей, кто-то из коллег институтских. – Зачти!» – Мама прищуривается, откидывается в кресле – очень красивая у меня мама. «Зачти!» – блажат уже несколько. «Так как там?» – негромко спрашивает тетя. «Да уже почти. Яблоки готовы, а картошка жестковата…» – в тон отвечает мама. «И зачту!» – папа в азарте, и у него горит глаз. Пьяный папа-то. «Давай!» – «Валяй!» – «А хотите!.. – папа не знает удержу. – Я вам знаете что зачту?!! Я вам такое!..» – Гул. Вой. Мама встает и выходит на кухню – за гусем.

Эпиграф: Нас было пятеро. / Мы жить хотели. / Но нас повесили. / Мы почернели.

Что это было? Где-то оно отложилось у меня в подкорке, но неважно, неважно – дальше! Я и сейчас, если сильно зажмурюсь, слышу папин голос – по требованию окосевших гостей он тогда зачитывал куски из первого варианта своей повести. Из того, что не приняли и попросили переписать. Чтобы нормальным языком. Без мата. Без северянинства.

Папа тогда повесть переписал, похабень почистил, завитушки удалил. Рукопись приняли. А северянинство осело на антресолях и не давало папе жить.

Шельмоверы или шельмоверцы – да-да, что-то такое. Их было пятеро, был у них свой орден и свой манифест. Итак.

«Глава последняя. Эпиграф: Кто шельму метит, тот ее приветит. Кто шельму кроет, тот ее устроит.

И был день седьмой от откровения. Небо заволокло тучами. С утра замполит читал лекцию об офицерской морали. Мы были самые обыкновенные зэки, жили за колючей проволокой, выходили строем из зоны на саман, одевались в солдатское б/у – а туда же: офицерская мораль! Но он знать не знал, наш дебелый дебил замполит, кому он читает свою лекцию! Шут с ним! Облезлый и драный, болезный и кривой шут да пребудет с ним.

Вечером мы собрались у нас, и читал опять свои стихи Гелий Д., наш начхим с химическим именем.

Кончилась дневная канитель,

Снова дождь. На сердце гадко-гадко.

Подо мной убогая постель,

Надо мной дырявая палатка.

Вспоминать порой далекий дом,

Пробавляться серенькими днями,

Ждать обеда, мокнуть под дождем

И ругаться скверными словами…

Мы даже не переглядывались – связь, существовавшая меж нами, была иной породы: вот Тамерлан подбирает мусор рядом со своей койкой, Тамплиер, по обыкновению, слушает поэзию внимательно, Талейран, наоборот, ушел в себя и ничего вокруг не замечает, Теофраст жует остатки пшенки – он утром скатывает ее в аккуратные шарики, сует в карман и вечером сгрызает; ну а я напеваю, как обычно, – но наш план роднит нас, и думаем мы об одном – ночью. Ночью. Ночью. Еще два часа до отбоя, еще полтора, еще сорок минут. Мы по-прежнему осторожники, но скоро все изменится.

Запомнился мне спор в этот наш последний вечер: что есть бесконечность и что – конечность? И что можем мы понять скорее? Завел его начхим, а Тамплиер поддержал. Зачем человеку жопа? Имелись в виду, конечно же, ягодицы. “Отчего ж он заседает? Оттого, что жопа есть!” Атавизм! – восклицал Теофраст. Не атавизм! – возражал начхим. – Жопа появилась у человека раньше, чем человек придумал то, на чем можно сидеть. Не атавизм, а просто абсолютно бесполезное изобретение человечества! – А душа зачем? Ведь если мы не видим прямого практического применения, это еще не значит, что орган нам совершенно бесполезен!

А я все напевал наш непристойный гимн – разумеется, без слов, а только мелодию – но соратники, конечно, понимали меня.

Настала ночь, и умолкли бараки. Тогда мы осуществили наш план.

Замерев у порога, мы трое наблюдали: Теофраст и Тамерлан подошли к часовым и совершили синхронное движение – зажали сонную артерию. Часовые рухнули. Тогда мы бесшумно выскользнули. <…>

Мы бежали из плена, из нашего невыносимого заключения – невыносимого уже одним тем, что осуществлялось оно – своими.

Нас было пятеро. Мы жить хотели.

Мы страшно хотели жить, это надо понять. Мы хотели жить всею силой…

(Провал у меня в памяти тут – милосердное сознание спьяну отключалось на самых пошлых и провальных местах. Дальнейшую бредятину я до сих пор не могу расшифровать.)

Мы строили баррикады в лесу (зачем?!), мы обросли бородами – седыми – по крайней мере мои товарищи, а себя я не видел, ибо зеркал у нас не было. Мы рубили лес и копали рвы. Мы валились замертво на всклокоченные сеновалы (откуда он взял сеновалы в лесу?!) и засыпали в ту же секунду, мы просыпались с рассветом и шли дальше. Теряя силы, мы доставали наш герб и смотрели на него: скрещенные кость и топор напоминали нам о бессмыслии нашего бытия. Топор обещал рубить преграды на нашем пути, кость говорила: мы все умрем, но славно умрем. На это следовало поработать. Мы жрали пни и шли дальше. Мы потеряли Теофраста – он умер от гангрены сердца и совести, и эта потеря лишь ожесточила нас. Мы воскресили его силою мысли и ненависти. Мы пели наш гимн:

Ни над чем никогда не плачем:

Не поможет – горюй не горюй,

Нам плевать на все неудачи,

С нами хуй.

Мы плюем на нужду и природу,

Нас не сманит с пути рукосуй,

С нами вера и сердце народа,

С нами хуй.

Если ж смерть захлестнет волнами

Леденящих и черных струй,

Умирая, мы скажем: хуй с нами,

С нами хуй.

Мы знали: когда воротимся мы на родину, нас ждет плаха. И только тупое шельмоверье заставляло нас идти вперед и на что-то надеяться. Вчерашние осторожники и филистеры, мы потеряли разум – вместо него нам остались челюсти.

Так закончилось наше алкинское заточение».

Дуррррак был мой папа.

Алеша. Москва, 2007 год

И да, потом еще было, когда эта рукопись вылезла. Он тогда только прилетел из Барселоны.

Шел пешком от Павелецкой. Черт бы меня взял. Черт меня и взял. Да, сам виноват, сам поддался – но черт. Как же больно. Как больно. Вошел в дом, взбежал на девятый этаж, постоял, покурил, вдавил окурок в ладонь и вышиб дверь.

Он уже знал, что будет дальше: сперва будет марево, желтая дрянца, дрожащая медуза перед глазами и она же, тварь, в горле, будет изморозь, знобить будет, тошнота зальет до краев, и все это – он сам, все это сделает он сам, все это и раньше делал он сам, он сам во всем виноват, все сделано его руками, и правильно, и так лучше, так хорошо – на четвертый день звонок домашнего телефона выдрал его из желтого морока. На что другое он не обратил бы внимания – но домашний телефон молчал много лет; он снял трубку.

– Здравствуйте! – произнес ясный женский голос. – Мне нужен переплетчик. Я правильно звоню?

Дежа вю взрывом грохнуло в его голове. Он проглотил медузу, засевшую в районе кадыка, и спокойно произнес:

– Да. Я переплетчик. Я вас слушаю.

[Да вот нет же, в том-то и дело – один раз после Барселоны он все-таки выходил – на день рождения к этой… Когда-то что-то такое… режиссерша она или модельерша? Фуршет в галерее или ливанская вечеринка в квартире-студии… Все полетело в тартарары, в первый день приезда полез за чайником на антресоли и нашел папину рукопись. Перечел. Злобно расхохотался. Нехорошая мыслишка… И отправился на день рождения, зная, что там будут знакомые ребята из издательства. Радикального. Отдал им. На дурачка. Они посмотрели, полистали… покрутили носом, нахохлились. А чего у тебя там одни евреи?

Сатанинский хохоток клекотал внутри него. Это было на второй день после приезда. На четвертый – позвонила она.]

Алеша. Москва, 1985 год

И вот я возвращаюсь домой с войны.

Никуда не деться от слюнявой романтики, она за мной по пятам. А по вечерам все так же играет музыка – пум-пурурум-пум-пум. Итальяно веро. Не-на-ви-жу.

На улицу не выйти, потому что – ей-богу, они как сговорились – везде эта музыка, ни шагу без нее не ступишь. Но даже если не война, не кукушки, не вертушки. Даже если это просто какой-то сиреневый туман… пурум-пум-пум… моей любви сиреневой… Сиреневой моей любви, будь она неладна, туман… или то же итальяно столетнее – а мне-то, мне-то что делать? Каждый раз – как по почкам. И оно повсюду – можете мне поверить. У меня обостренный слух.

И вот я иду домой, и оно отовсюду за мной несется, это итальяно, я трясу башкой все время, как контуженный, чтобы оно у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело, – но нет. Но тогда я еще надеюсь, что оно скоро пройдет, – знал бы я, что оно прицепится навсегда, что его будут слушать, и слушать, и слушать… артисти… манифести… партиджане… смерть моя. Боль моя. Тошнота моя.

Я вхожу в свой двор, лето-лето-тополя, везде окна нараспашку, и отовсюду оно же, итальяно мое, мне и здесь нет спасения – иду пешком на девятый этаж, звоню и считаю про себя, чтобы перебить музыку – «раз-два-три», – пока не откроют; на «девять» открывают дверь.

[Ничего этого не было, конечно. Дверь открыть было некому, это уж точно. Он позвонил в дверь соседке, вышел ее сын, уставился вопросительно – не узнал. «Я из сто двенадцатой, у Елены Николаевны должны быть наши ключи». – «Ма-аааать! У тебя есть ключи от сто двенадцатой?» – «А что такое? – Шаги. – Алеша!» – Короче, он забрал у них ключи, отбился от чая-кофе, стал крутить ключом в замке – не открывается. Соседка было скрылась у себя, но, услышав возню, немедленно снова высунулась на площадку. – «Я тебе говорю, там с замком проблемы, зайди к нам, отдохни, отдышись, хочешь – ванну прими?» – «Нет-нет, спасибо…» – Он лучезарно улыбнулся и вышиб дверь ногой – облачко пыли метнулось и поскакало по коридору, соседка охнула и попятилась; он вошел в квартиру, закрыл дверь, добрался до дивана и рухнул ничком. Встал только на следующий день, когда пришли из ЖЭКа замок менять.]

А я все не могу избавиться от этой музычки, музычка-музычка, она везде. Мне, знаете ли, некуда податься. Документы мои потеряны, в военкомате меня считают дезертиром – ни военного, ни приписного при мне нет, одна справочка из госпиталя, на ней чайная клякса; документы мог бы прислать мне ротный – но в гробу он видал мои сложности; но вообще-то будем честны раз в жизни: на хрена мне сдались эти документы, куда я с ними пойду?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.