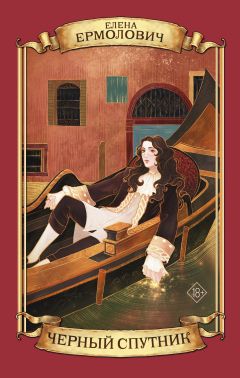

Текст книги "Черный Спутник"

Автор книги: Елена Ермолович

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)

Аделаиса сжала руки в замок просящим и очень детским движением, и Мора увидел в ней того недавнего мальчишку, и подумал, что Аделаиса совсем ещё юная барышня.

– Мы с отцом невезучие игроки, – признался Мора. – Но для нас обоих будет честью составить вам партию, фройляйн Мегид.

– Нам стоит составить партию ближе к вечеру, когда вы наберётесь сил, – ответила Аделаиса, переводя взгляд на Рене, того перетряхивал озноб, и руки дрожали – от усталости и от давних дурных пристрастий, – Кристоф проводит вас в вашу комнату, вы сможете отдохнуть с дороги. И он подаст завтрак в ваши покои.

– Мы безгранично благодарны вам за гостеприимство, – поклонился Мора.

– Я должна всё-таки разобрать свою почту, извините меня…

Аделаиса сделала неловкий, совсем школьный книксен и розовым вихрем вознеслась наверх.

Безмолвный Кристоф выступил из угла и приготовился проводить гостей в их апартаменты.

Апартаменты соответствовали более чем полностью стилю дома Мегид – гобелены с охотниками, высокое зеркало, китайские ширмы и две кровати под балдахинами – по разным углам. Рене обрадовался кроватям, как родным.

– Наконец – то мы с тобою прекратим жить во грехе… – Мора тут же разозлился, он не одобрял шуток подобного сорта, а Рене как ни в чем не бывало сунул нос за ширму. – Как я и думал, горшок и таз. Как же мне надоели за мою долгую жизнь эти тазы – и в зимних дворцах тазы, независимо от пола монарха, и в летних – тоже тазы, и в путевых дворцах – те же самые тазы, и то надо выпрашивать…

– А в ссылке что у вас было – корыто?

– Лохань и растопленный снег… – Рене звездой упал на одну из кроватей. – Набираешь снег в лохань и ждёшь – сначала, когда растает, потом – когда нагреется. Главное, кошачьего дерьма со снегом не зачерпнуть.

На пороге возник счастливый Лёвка с чемоданами.

– Что, папи, опять сил у вас нет?

– Прекращай звать меня так, – приподнялся Рене на локте, – как будто я римский понтифик.

– Лёвка, тебя-то хоть покормили? – спросил Мора.

– Носатый гуся жарит, – бросил Лёвка чемоданы и устремился к двери, – пойду караулить. Мне псоглавец уже и койку мою показал – сейчас поедим и баиньки.

– Псоглавец? – переспросил Мора.

– А то. Он со своей Флоркой – как брат с сестрой, вы что, не видите? И уши…

Лёвка собрался было продолжить и даже жестом показать уши, но в дверях столкнулся с Кристофом, смутился и молча вышел. Кристоф внёс в комнату поднос с тарелками, накрытыми серебряными куполами, молча поклонился и тоже вышел. Мора специально смотрел – под париком у него и не видно было ушей.

– Ты что, веришь в кинокефалов? – Рене поймал его взгляд и рассмеялся. – Все знают, что их выдумал Геродот.

– Как прозектору слуга сей должен быть вам интересен, – съехидничал Мора.

Рене поднялся с кровати, снял с тарелки серебряный купол.

– Вот что мне сейчас интересно. И сон. И таз с водой, пусть даже с растопленным снегом. А кинокефалов, друг мой Мора, не бывает.

Кинокефал, которых не бывает, внёс в комнату две объёмистые лохани с водой, кувшин он за ручку держал в зубах, как собака поноску.

– Спасибо, любезный! – Мора отыскал в кармане монетку и вложил в кинокефальскую лапу. – Ещё что-нибудь будет? Мы хотим улечься спать.

Кристоф помотал головой и вышел. Мора захлопнул дверь, проверил, крепки ли задвижки, и для верности дверь толкнул – держалась.

Потом он подошёл к зеркалу и двумя пальцами, осторожно, но с усилием, отклеил от своего лица изящный гуттаперчевый нос. Под носом обнаружился ещё один – короткий, с хищными, словно ножницами обрезанными ноздрями. Лицо Моры не утратило с этой переменой своей резковатой красоты, но значительно потеряло в благородстве – что – то в нём появилось от цыган или от клошаров.

– Нужно мыться, пока вода не остыла, – напомнил Мора.

– В этом деле я уступлю тебе первенство, – лениво промолвил Рене и взял с тарелки несколько палочек моркови.

Мора расплёл косу, стащил с себя сапоги, сбросил на кресло чёрно-серебряный жюстокор и, напевая, удалился за ширмы. Из-за ширм раздались плеск и нестройное, бодрое пение.

– Только умоляю, оставь мне воды!

Рене отпил из бокала, встал из – за стола и принялся рыться в саквояже. Извлёк плоскую бутылку с белым маслом, корпию, сел перед зеркалом и начал неспешно стирать с лица грим.

– Это не лицо, это брюхо жабы, – посетовал он. Кожа у Рене и в самом деле была, как у старого актёра – совершенно вымороченная от многолетней краски. – А ты, друг мой Мора, опять смываешь грим водой?

– А что я теряю? – раздалось из-за ширмы.

– И то верно.

Рене смыл с лица краску и с жалостью смотрел на своё отражение в зеркале. К утру проступила на его щеках седая щетина, и стало видно, что Рене уже очень много лет – не меньше шестидесяти. Чёрные его волосы с красивыми, словно художником прорисованными, голубовато-белыми прядями и бархатные оленьи глаза говорили о том, что некогда кавалер этот был необычайно хорош собою, а морщины и запавшие щёки, и опущенные углы тонких, презрительных губ – жестоко свидетельствовали, что было это очень и очень давно.

Мора вышел из-за ширм – с полотенцем на голове – и встал за спиной у Рене. В зеркале отразилось его умытое лицо – щёки и лоб украшали чёрные пороховые татуировки, сделанные на русской каторге. Чёрные буквы «в», «о» и «р».

– Мы с тобою – два красавца, – с горькой иронией проговорил Рене. – Ты прав, вода тебе уже не повредит.

Если бы оба они не были так увлечены созерцанием скорбной зеркальной глади, то могли бы увидеть, как лицо одного из охотников на тканом гобелене дёрнулось, как в судороге, бежевый глаз охотника на мгновение почернел, а потом сменился совсем другим, серым, живым и блестящим глазом.

После ужина Рене надел маску для сна – дневной свет мешал ему, эдакой цаце, – и тут же уснул. Мора сидел на своей кровати, смотрел на спящего Рене, и сердце его сжималось, словно Рене и в самом деле приходился Море папашей.

Рене не был Мориным папашей. Между этими господами не существовало ни малейшей родственной связи. Мора был полуцыган, полуфранцуз, Рене – потомок благородных крестоносцев, или меченосцев, или чего-то в том же духе. По роду своей деятельности Мора был лихой человек, и само его имя – Мора – не являлось, по сути, человеческим именем, это было именование всех мужчин его цыганского народа.

Прежде, во времена давние, незапамятные, Мора промышлял на Москве – охмурял богатых дур или дураков, с грехом пополам мухлевал в карты (и несколько раз получал за бездарность канделябром). Однажды, в везучую ночь, Мора выиграл у карлы-домушника забавную игрушку, диковинный перстень с розовым, чуть мутным камнем, на свету переливавшимся – то в белизну, то в чёрную кровь.

Атаманша Матрёна, тогдашняя Морина хозяйка, рассказала питомцу, что в перстне – яд, и поведала легенду об авторе этого яда, прекрасном кавалере-алхимике. Мол, был в Петербурге один – любимец дам, сочинитель ядов, заодно и шпион у двух орлов, да не удержал фортуны, разозлил царицу Лисавет амурным отказом и был за то казнён. Лет десять тому назад…

Тогда Мора испугался перстня и отдал его Матрёне – пусть носит, раз уж знает, как с ним обращаться. Но история кавалера-алхимика – Матрёна называла его господином Тофана – увлекла, запала Море в душу. Мора был юноша мечтательный, и образованный даже излишне для московского лихого жигана. Он увлекался легендами, историями – колдуньи Мон Вуазен, и двух отравительниц, матери и дочери Тофана, и осилил целую книгу про цесарского короля-алхимика Рудольфа. Отчего-то известие о том, что и на родной земле сыскался такой герой, отравитель-придворный, алхимик, сравнявшийся искушенностью и коварством с прежними Мориными кумирами, согрело сердце. Мол, ещё не в самой дыре мы живём, и в нашем саду розы цвели, и живали и на нашей земле блистательные негодяи.

И вышло так, что преступный цыган, уже изрядно побитый жизнью и растерявший по пути ноздри, иллюзии и большую часть здоровья, всё же познакомился со своим господином Тофана. Оказалось, никто господина сего не казнил, сидел он в ссылке и считал за окном берёзы. Мору и Лёвку нанял другой высокородный болван – дабы помочь бывшему товарищу бежать из постылого заточения. Мора, авантюрист и наивный дурак, с восторгом согласился – что может быть приятнее знакомства с недостижимым идеалом времён златой юности. Ну и деньги немалые были ему обещаны, само собой.

Мора вспомнил их первую встречу – берег безымянной речушки, палатка из лапника, лес, исход лета – листья начали жухнуть от нестерпимой жары. Поодаль паслись кони, тлел вечерний костерок, комары с хозяйским видом приземлялись на все открытые части тела. Мора шурудил в костре ивовым прутом – что-то там пеклось у него в золе – и переживал, что Лёвки так долго нет. Лёвка ушёл на дело двое суток назад и давно уже должен был вернуться – с добычей или ни с чем. Если бы Лёвка не вернулся к ночи – Мора пошёл бы в город следом, выручать его.

И совсем чуть-чуть Мора переживал – что же он скажет господину Тофана, кумиру легкомысленной юности, тому самому, с которым с недавних пор связала Мору чертовка-судьба?

Лёвка вышел к костру, отмахиваясь от комаров внушительной лохматой веткой. На нём был монашеский подрясник – заранее продуманная маскировка.

– Ты один? – разочарованно спросил Мора.

– Как же… явится сейчас твое нещечко, отстал маленько. – Лёвка снял с плеча мешок. – Вот, поесть прихватили, а то я тебя знаю.

Из-за деревьев появился ещё один монах, и весьма необычный – подрясник сидел на нём, как платье на даме – из-за туго перепоясанной талии. Борьба с буреломом и еловыми лапами явно давалась ему с трудом.

– Отчего так долго? – поинтересовался Мора.

– Спроси у его сиятельства, – проворчал Лёвка с сердитым удовольствием. – Кое-кому загорелось увидеть собственные похороны. Упёрся, как ишак, и ни в какую – не пойду, пока не погляжу на эти грёбаные похороны.

– А ты бы, Лёвка, что, отказался бы посмотреть, как тебя хоронят? – ехидно спросил Мора, поглядывая на будущего своего подопечного.

Казалось бы, всё было на месте – подрясник, седая борода, длинные, с проседью, волосы, но бог ты мой, разве это был монах? Любой человек, даже самый несведущий, сказал бы, что таких монахов не бывает.

Мора обратился к нему и поймал себя на том, что волнуется, как на первом свидании, хотя, казалось, чего трястись, играл он и прежде в точно таких благородных кукол.

– Садитесь к костру и будьте как дома, друг мой.

Он сказал это по-немецки, и сделал приглашающий жест, чуть более театральный, чем диктовало чувство меры.

– Так вот он каков, человек, которому должен я верить и кого не должен бояться, – мягко, на картавом ломаном русском выговорил гость и присел на ствол поваленной ели – на самый край, как будто его вот-вот сгонят. – Вот о ком пишет мне Эрик: «Человек, податель письма, безоговорочно мне предан, и пусть тебя не пугает его страшная рожа». Но после физиономии Льва она и не кажется уже столь страшной…

Лёвка аж закашлялся, но пока промолчал.

– «Доверься ему, как доверился бы мне», – продолжил цитировать гость. – Есть ли выбор… И как же зовут моего спасителя и следующего тюремщика? И как зовут меня – по эту сторону Леты?

– Я Алоис Шкленарж, если верить абшиду, – представился Мора. – Но вы можете звать меня Мора, это мое имя меняется реже, чем мои документы. А вас, сударь мой, по абшиду следует звать Павел Шкленарж.

– Вот ещё! – фыркнул презрительно гость и заправил за уши чёрно-седые пряди – пальцы его дрожали. – Этот Павел будет у меня разве что на могильном камне, если таковой в моей жизни случится. Павел – мерзкое имя!.. – Он поглядел на Мору, сощурив глаза, как будто оценивая. – Но настоящее моё имя вам обоим ни за что не выговорить, не стоит и пытаться. А по документам кем тебе, Мора, приходится Павел Шкленарж, братом или папи?

– Папи, – усмехнулся Мора. – Не нравится Павел – буду звать вас папи. Не кричать же вам «эй, любезный!», когда вы потеряетесь в лесу или свалитесь в реку.

– Зови как угодно, – обречённо согласился его собеседник, – хоть папи, хоть мами. Идиотический диалог…

– Нахлебаемся мы с ним, – предположил Лёвка, ни к кому не обращаясь, – хапнем горя…

– Или я с тобою, любезный Лев, – возразил ему гость, кажется, продолжая какой-то их прежний, незаконченный спор. – Боюсь, в вашем обществе обречён я испить горькую чашу. Идиот Эрик! Толкнул меня в такие руки…

– Не бойтесь нас, Рене, – мягко попросил Мора.

Всё время, пока длился их идиотический, по определению Рене, разговор, Мора перекатывал в пальцах бусину в золотой оправе, мутно-розовый камень, переливавшийся на свету то в белизну, то в чёрную кровь. Знаменитый розовый камень господ Тофана, под которым всегда – смертоносный яд. Мора взял эту игрушку как пароль от своего патрона, заказчика авантюры. А тот говорил как-то, что получил сей камень в подарок – от самого Рене, в давнее, незапамятное время. И Рене сейчас смотрел и смотрел на камень в Мориных пальцах, не отрывая глаз.

Мора сказал ему:

– Ваш приятель Эрик высоко оценил вашу голову, и в наших интересах её беречь.

Рене передёрнул плечами, словно в ознобе, и ничего не ответил. Мора видел, что за его бравадой прячется беспомощность, и Рене их обоих попросту очень, очень боится.

Мора понимал, что ему придётся ещё долго-долго приручать Рене, как хищного зверя, и вряд ли что путное из этого выйдет, и Рене никогда ему не поверит, и никогда не увидит в нём равного. Но у Моры была мечта. Чтобы кавалер-алхимик, господин Тофана, – взял его к себе в ученики. Если уж честно – мечта была давняя, ещё с Москвы, просто прежде как-то не было шансов. А теперь-то – вот он, послал господь…

А по документам да, они были отец и сын, Павел и Алоис Шкленаржи. Рейнхарда выдумал Рене – из озорства и оттого, что прежнее имя его было Рейнгольд. Лёвка этого Рейнгольда, и правда, не выговаривал, а вот Мора – легко, без труда, но Рене всё равно утверждал, что неспособны выговорить – оба.

У Рене был сын, от какой-то принцессы, и давно уж умер. «Мой сын меня выслал», – проговорился Рене однажды, и Мора подумал – кто же он был, сынишка, если ухитрился выслать дворянина? Принц, король? Мора спросил, кто же – но Рене лишь отмахнулся, смеясь: «Сейчас уж никто, как, впрочем, и я. Но теперь-то ты понимаешь, почему я не люблю детей?»

Рене равнодушен был к детям – к своим ли, к чужим, и животных он не любил, да и людей не любил – с трудом терпел, но что-то было в нём такое, что и дети, и животные, и окружающие люди относились к нему как минимум с симпатией.

Мора дразнил Рене, называя его папашей Шкленаржем и папи, но, если бы он мог пожелать себе отца – а у Моры не было отца, совсем никакого – он попросил бы у провидения именно такого вот Рене, со всеми его художествами.

То был запах – химических реактивов и масла, бесподобный, неповторимый аромат лаборатории алхимика. Рене проснулся, сдвинул маску на лоб. Да, это был запах – ни с чем не сравнимый, именно тот – щёлочь, йод, уксус, масло, горький дымок недавней реакции. Нюх алхимика, помноженный на обострённые чувства абстинента, не лгал, не мог лгать.

Рене сел в постели, обняв колени. Посмотрел, как спит Мора, его спутник и тюремщик, тот лежал, укрывшись с головой, по старой острожной привычке. Из-под ровного одеяльного холма доносилось негромкое сопение – острожные привычки, по счастью, ещё и категорически исключали храп.

Небо в окне мерцало плачущим туманным перламутром. Рене встал с постели, набросив одеяло на плечи – было холодно. Искусительный алхимический запах, вернее, слабый отзвук запаха, носился в воздухе и манил, заставляя желать несбыточного. Рене подошёл к окну – во дворе слуга Кристоф снимал с верёвки выстиранные вещи. Панталоны, рубашки и отчего-то иезуитскую рясу. Кто здесь такое носит?

Кто он может быть, этот здешний алхимик? Лекарь, монах? Вдруг да найдётся у него опий, хоть сколько-то? Боль перекатывалась под кожей, обжигая и царапая одновременно, и суставы скрипели, как ржавые уключины, – стоило ли доводить себя до такого? Стоило ли увлекаться, не ведая меры, чтобы потом страдать? Жаль, но таков характер.

Рене умылся и даже выстирал что-то из нижнего белья, чтобы хоть как-то отдалить неизбежное. Запах, казалось, вился вокруг него, как лиса около клетки с курицами, почти неощутимый, но, увы, такой знакомый. Рене оделся, побрился перед зеркалом и нарисовал своё лицо тонкой кистью, словно картину. Лет десять долой – но всё равно осталось ещё очень много…

Мора повернулся под одеялом, вздохнул. Рене даже пожелал на мгновение быть пойманным, но Мора не проснулся. Он дышал и сопел, теперь на другом боку, всё еще завёрнутый в одеяльную куколку. Рене бесшумно поднял задвижки на двери и вышел.

Запах вёл его за собою, как гончую. Рене прошёл коридор, взлетел по ступеням, вступил на галерею. Кажется, Кристоф был в этом доме единственный слуга – или прочие не подавали признаков жизни. Дом был пуст, гулок, пронизан столбиками пыльного света. Мутные окна, тени от решётчатых рам, любое место превращающие в клетку. Выцветшие полотна гобеленов, патиной тронутые шандалы, давно погасшие. Запах дрожал в воздухе, как лента на ветру, звал за собою, словно нить Ариадны. Рене остановился на галерее, у незапертой двери – вот!

Он приоткрыл дверь, бесшумно вошёл – о, дьявол! Как можно было так ошибиться, принять столь желаемое за действительное, обмануть себя! Дурак, абстинент…

Запах царил здесь – аромат опийного масла, и краски, и йода, и жжёной щетины. Мастерская художника! Вернее, художницы – посреди комнаты, спиной к Рене, стояла фройляйн Аделаиса и кистью выводила на холсте что-то беспомощно-ученическое. Какую-то псевдокуртуазную ерунду, амуров, наяд… И проклятое опийное масло красовалось и пахло рядом с нею, бесполезная, бездарная банка… Рене даже застонал от разочарования.

– Какой сюрприз! Доброе утро, Рене! – Аделаиса повернулась к нему, красная, с глупым лицом, с палитрой в руке, в переднике, запачканном краской. – Как же мало вы спали!

Рене поклонился и промолвил печально:

– Старики мало спят, фройляйн.

Краски, масла, растворители, уголь, сангина, чёртова сепия – всё художничье, всё бесполезное.

На стенах висели портреты, убогие, конечно же, наверняка каких-то Аделаисиных родственников. Тупые, дурно написанные рожи…

– Вы позволите взглянуть на портреты? – спросил Рене, больше из вежливости. Он чувствовал, что правое колено вот-вот расколется у него, как яичная скорлупа. – Вдруг отыщется среди них мой ненаглядный Арман Жозеф Мот Десэ-Мегид?

– Непременно отыщется. Вот он, справа.

Рене запрокинул голову, вгляделся. Портреты были ужасненькие, ещё хуже, чем те, что некогда выходили из-под пера петербуржского лейб-живописца Луи Каравака. Головы кривые, глаза не на месте. И носы – дай бог, если просто на боку. А ручки – ни дать ни взять вязанки баварских сосисок. Но те господа, из кирхи, с майолики – Рене их сразу узнал. Они у художницы получились. Вот Война, вот Голод, вот Чума. И Смерть – тот самый Мот Десэ-Мегид. Похож – и на майолику, и на себя. Девчонка бездарна, но именно эта модель ей удалась, и на удивление недурно. Он такой и был, Десэ-Мегид, на тех древних гравюрах, что листал Рене давным-давно, во времена своего алхимического ученичества. Значит, таков он и сейчас…

– Узнали?

– Узнал.

Рене приложил платок к глазам, осторожно, чтобы не размазать краску.

– Вы плачете, Рене? Отчего же?

«Абстиненция…» – хотел бы ответить Рене, но вежливо сказал:

– Вы очень талантливы, фройляйн, и я растроган. Простите. Мне придётся бежать от вас, чтобы мастерская не утонула в слезах.

Он откланялся и быстро вышел. Да, и Аделаиса, и мастерская, и картины – всё противно ему стало до слёз. Старый дурак! Так ошибиться…

Когда Мора проснулся – день перевалил уже за половину. Кровать Рене была застелена, вчерашняя его рубашка и щегольские брэ из голландского полотна сушились на ширмах – постирал-таки в остатках воды. Сундучок с красками стоял раскрытый перед зеркалом – значит, Рене отправился гулять по дому при полном параде, причёсанный и накрашенный. Ещё бы, хозяйка-то дама.

Мора зашёл за ширму, промыл глаза и прополоскал рот той водой, что добрый Рене оставил ему на самом дне кувшина, и сел к зеркалу – бриться и краситься. За пять лет подобных упражнений все манипуляции с его другим лицом были уже отработаны до автоматизма – приклеить нос, нанести тон, поверх тона нарисовать новую, чужую и в то же время похожую физиономию. У Моры был лучший из преподавателей по этой дисциплине, мастер художественной росписи.

Покончив с гримом, Мора подошёл к окну. Дождя не было, но тучи и лужи говорили о том, что это положение дел скорее временное. Посреди квадратного, без единого деревца, двора, похожего на колодец, носатый Кристоф вычёсывал белую Флорку, и видно было, как схожи их профили. Кристоф раскрывал свою пасть и, кажется, о чём-то говорил с Флоркой, и Мора всё же уверовал в существование кинокефалов.

– Доброе утро, Мора, или же добрый день… – Рене неслышно просочился в комнату и прикрыл за собою дверь. – Я еле нашёл обратный путь в этом лабиринте, здесь такая запутанная планировка.

– А я уж решил, что вы сбежали, – повернулся Мора к нему от окна.

– Ты же знаешь, мне некуда бежать, – без эмоций произнёс Рене и упал в кресло, весь аллегория изнеможения. – Я отправил Льва в деревню с письмами для господ Плаксин и Кошиц. Боюсь, госпожа Кошиц нас потеряла.

– А Плаксин?

– Цандер прибудет на рандеву дня через три, но с ним ничего нельзя сказать заранее, поэтому лучше, если моё письмо уже будет ждать его в гостинице. А то, что сами мы здесь, а не в гостинице, это же лучше – и для фрау Кошиц, и для нас.

– Пожалуй, – согласился Мора, – никто в деревне о нас не знает. Вернее, не знал бы – если бы вы, Рене, не устроили спектакль в церкви… Зачем это вам понадобилось?

– Ну, считай, что лютеранский господь вдохнул-таки в меня душу, – пожал плечами Рене, – ненадолго.

Когда они ехали, из Соликамска, из Перми, из Ярославля, из Москвы – баронство Вартенберг представлялось им обоим чем-то вроде земли обетованной. И мечтателю Море, прежде в глаза не видавшему почти никаких баронств, – те, нищенские, что возле Кёнигсберга, не считались. И цинику Рене, он, как ни странно, тоже чего-то ожидал от Вартенберга такого, такого…

А оказалось – как всегда. Куры, грязь, разруха, да ещё в придачу русская оккупация. Как-то оба они не учли в своих мечтах эту войну, ту самую «войну трёх баб».

Это был ожидаемый, но неприятный сюрприз – драгунский полк, в доме, на зимних квартирах.

«Лизхен и здесь ухитрилась напакостить…»

Рене разочарованно оглядел некогда вожделенное баронство – облезлая усадьба, куры, нечищеные драгунские кони – и, как в воду с обрыва, обрушился в пьянство. А потом в дело пошёл и проклятый опийный табак – как только приехал Плаксин и привёз лауданум.

Этот Цандер Плаксин смотрел на Рене с поистине религиозным экстатическим обожанием, как на благодетеля – чем-то таким он был Рене с давних пор обязан, и этот неотданный долг, казалось, сочился из всех его пор, когда он обращался к Рене. Так умилен он делался и раболепен. Из их разговоров, подслушанных и подсмотренных, Мора кое-как понял, что когда-то в Петербурге Цандер был у Рене на жалованье, кем-то вроде порученца. Отчего этот немец носил русскую фамилию и чем конкретно занимался, осталось загадкой.

Их патрон, их благородный и могущественный болван-заказчик передал через Плаксина содержание для Моры и Рене, но столь ничтожное, оттого что каждый из передававших отщипнул себе кусочек от этих денег. Продолжать путь на такие средства было бы невозможно. А Вартенберг сделался непереносим.

Мора предложил Рене вспомнить былое, опять заняться алхимией. И Плаксин ему с энтузиазмом подпевал – он-то знал, что именно умеет Рене, и отлично представлял, как распорядиться плодами алхимических изысканий. И сколько стоят такие плоды…

А Рене – его и не пришлось уговаривать. Рене скучал и яростно спивался, и от скуки даже оперировал в лазарете, накладывая швы – на зависть и полковому хирургу и местным рукодельницам. Он даже успешно отпилил русскому корнету гангренозную ногу. «Не из жалости, просто чтобы чем-то занять руки».

Плаксин раздобыл колбы, реактивы, спиртовки – и Рене возился с ними и с бестолковым Морой, просто чтобы отвлечься от Вартенберга, который оказался «отнюдь не то».

А Мора – тот был до неба счастлив. Господин Тофана взял-таки его в ученики, пусть и просто потому, что никого другого под рукой не оказалось. Мора сносил шипение и издёвки злого своего господина, и с таким смирением, что Рене даже спросил его однажды:

– Я научу тебя всему, что знаю, и ты меня задушишь?

– Если я не придушил вас сразу после Ярославля, уже вряд ли соберусь, – успокоил Мора.

– Может, я надеюсь, что ты это сделаешь, – сказал тогда Рене, – может, я жду не дождусь, чтобы кто-нибудь придушил меня, пока я сплю.

– И не дождётесь, – разочаровал его Мора. – Лёвка не даст. Он в вас души не чает, папи.

Лёвка и правда отчего-то предан был Рене больше, чем Море. Наверное, потому, что Рене смотрел на его рисунки и не смеялся.

В лаборатории Мора утратил последние иллюзии о работе алхимиков. Разноцветные жидкости не бурлили в ретортах, и зловонный газ возносился к небу разве что в случае неудачи. Алхимия оказалась чем-то вроде кулинарии, но исполненной в малых формах, а отравиться результатом труда здесь значило успех, а не поражение. Пусть Рене ругал ученика за тупоголовие, безграмотность и, как он выражался, незамутнённость (по-немецки эти слова были втрое длиннее и обиднее), Мора видел, что чертовка-алхимия всё-таки идёт ему в руки и Рене по-своему этому рад. Кажется, ему нравилось учить.

В Рене было не больше душевного тепла, чем в механической балерине, крутящейся на шкатулке, но он умел рассказывать и умел слушать, недаром он раньше был шпион. А Мора – тот давно и очаровался Рене, и разочаровался в нём, и научился принимать каков он есть. Он пронёс Рене в своих ладонях бережно, как тухлое яйцо, – сквозь тяготы бездорожья, через леса, мимо разбойников и проходимцев, сквозь войну, и порой Море начинало мерещиться, что и бессердечный Рене не столь уж бессердечен. Как будто что-то забрезжило между ними, призрачная привязанность учителя к ученику, ученик-то давно был предан, намертво, с потрохами… Впрочем, Мора привык легко терять иллюзии и не стал бы плакать и по этой, последней.

Цандер Плаксин увидел, что работа алхимиков даёт свои всходы и воспарил душой. Если верить Плаксину, европейские господа спали и видели во сне возрождение традиций ядоварения. Плаксин взялся за поиск покупателей и преуспел.

«И жизнь наша сделалась похожа на бродячий балаган…» – так описывал дальнейшее развитие событий Рене и недалёк был от истины. Вартенберг, Рим, Венеция, Ганновер. Чёрный дормез развозил смерть от клиента к клиенту, дело процветало, доходы лились рекой, и всем это нравилось, Плаксину, Море, Лёвке, всем, кроме Рене – которому не нравилось ничего.

Фрау Кошиц была одной из тех, кого сосватал в клиенты алхимикам Цандер Плаксин. Фрау Кошиц не терпелось сделаться безутешной вдовой. И троица негодяев прибыла в Армагедвальд, чтобы ей в этом помочь.

В окно Мора увидел, как Лёвка верхом влетает во двор, и невольно пожалел скакуна под ним. Не прошло и пяти минут, и Лёвка стоял на пороге комнаты с физиономией, преисполненной таинственности.

– Прибыл Плаксин? – тут же спросил Рене.

– Нет, застрял где-то… – Лёвка взял со стола яблоко, без спросу уселся в кресло и с хрустом принялся угрызать редкий для апреля месяца фрукт. – И откуда у них весною яблоки?

– Немцы, – пояснил Мора, – умеют хранить, не то что некоторые.

– А-а… Так, тётка Кошиц ждёт завтра одного из вас.

Лёвка протянул Море уже вскрытую записку.

– Ты же не читаешь?! – удивился Мора.

– А цифры знаю. Дата проставлена завтрашняя, значит, завтра ждёт.

Мора прочёл записку, сложил листок самолётиком и пустил в полёт – к Рене. Тот поймал, как кошка птичку.

– Фрау Кошиц желает необычного. Изобразить для неё пастора и провести в доме мессу… Ты знаешь, Мора, как проводится католическая месса? Ты же у нас католик.

– Я такой же католик, как и вы, папи, – огрызнулся Мора. – Неужели вы ни разу не видели мессы? Петербург, послы, гости столицы… И никто ни разу вам не показал?

– Я видел чёрные мессы, но это, кажется, не очень нам подходит, – тонко улыбнулся Рене. – И потом мне вовек не сыграть попа. Но я могу выпросить у нашей очаровательной юной хозяйки рясу иезуита.

– С чего вы взяли, что у неё есть? – удивился Мора.

– Видел, как наш псоглавец снял с верёвки во дворе такую рясу вместе с другими вещами и унёс в дом.

– С чего вы взяли, что вам дадут? – не поверил Лёвка, и Рене тут же скроил оскорблённую мину.

– Лев, я, конечно, давно уже уродливый старый гусь и вряд ли смею рассчитывать на цветок невинности или что-нибудь в этом роде, но что не дадут иезуитскую рясу… Низко же ты меня ценишь.

– Посмотрим, – скептически произнёс Лёвка и тут же спохватился: – Папаша, помните, когда вы в церкви бабе синяки закрашивали, муж её явился?

– Убийца? – уточнил Мора.

– Люди в деревне говорят, что убийца, – согласился Лёвка. – Насмерть жену забил по пьяному делу. Только убийца этот в церкви сейчас лежит – наказал его бог. Как схоронил жену, к вечеру и сам помер, от разрыва сердца.

– Я так и думал, – сладко улыбнулся Рене, – что он не удержится. От прощального поцелуя.

– Рене, – грозно вопросил Мора, – чем вы её накрасили?

– Догадайся сам, – отмахнулся Рене. – Я что, напрасно столько лет тебя учил? Лев, ты обещал мне портрет углём… – Рене повернулся в кресле в сторону Лёвки с милейшим выражением лица. – Я жду тебя с утра, видишь, даже накрасился.

– Зачем это вам? – изумился Мора. – Давно кошмары не снились?

– Пока ты спал, я заглянул к юной хозяйке этого дома. Представь себе, она художница, вроде нашего Льва. Разве что слегка превосходит его в мастерстве. Как обладателю уродливого портрета углём, мне легче будет очаровать её и убедить одолжить нам рясу. Например, для того, чтобы наш юный гений смог правдиво живописать Торквемаду в жанровой сцене.

– Кого? – Лёвка вытащил из багажа планшет и коробку с углём и уже готовился приступить.

– Великого инквизитора, – объяснил Мора. – А что, это мысль. Лёвка, давай рисуй его правдиво, не жалей угля.

– Прошу, маэстро…

Рене принял в кресле величественную позу и замер.

Мора встал за спиной у Лёвки и с прищуром смотрел, как мастер наносит на лист первые тонкие линии.

– Так, уже наметилась макитра – это что, голова, Лёвка?

– Не смущайся, Лев, – успокоил художника Рене. – В Петербурге придворный живописец Каравак всем рисовал вместо физиономий макитры, и все оставались довольны. Он так и помер среди своих макитр, в чинах и в славе.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.