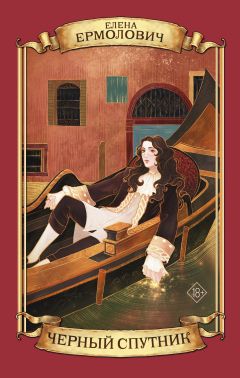

Текст книги "Черный Спутник"

Автор книги: Елена Ермолович

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)

Тарталья в Венеции

Я был оленем, но теперь Тартальи

На мне надета гнусная личина…

Занавес принялся возноситься, и застенчиво примолкла бравурная прелюдия. Начался спектакль, поскакали на сцену статисты – люди-олени в носатых-рогатых масках. Служители притушили свечи на монументальной театральной люстре, ловко орудуя чёрными колпаками на длинных палках – чтобы свет в зале не перебивал света на сцене. Мотыльки, доселе порхавшие около светильников кругами, теперь растерянно разлетались кто куда, и некоторые – с горящими крылышками…

Граф Даль Ольо лениво наблюдал в миниатюрный бикуляр с высоты собственной ложи – не за спектаклем, за зрителями. Граф был осанистый пожилой красавец, с глазами змеи, всегда сонно прикрытыми припухшими нижними веками. Он смотрел вниз, в партер, в тёмную, бархатно-алую пропасть, похожую на нёбо зевающей кошки. Из партера, да и из соседних лож кое-кто поглядывал и на него самого. Вдруг одновременно несколько дамских лорнетов сверкнули, нацелившись на что-то за графской спиною. Даль Ольо повернулся, привстал в своём кресле.

– Наконец-то, дотторе!

В ложу просочился молодой человек, черноволосый, нарядный и напудренный, словно варшавское бисквитное пирожное.

– Простите, граф! – проговорил он, одновременно сокрушаясь и радуясь. – Чертовский город! Спешил к вам – так кортиджанка выпала из своего портшеза – и прямо мне на руки, пришлось поддержать, а дальше, сами знаете, как водится…

Молодой человек невинно улыбнулся и пожал плечами. Он был демонски, зловеще красив, но когда вот так улыбался, лицо его мгновенно простело.

– Вот вам моя рука… – Черноволосый дотторе протянул графу нервную набелённую руку. – Ну же!

На руке его на каждом пальце надето было по перстню – два с чёрными камнями и три с красными. Граф ответил вялым пожатием, а визави его явно ожидал чего-то совершенно другого – так раскрылись его глаза.

– На нас слишком многие смотрят сейчас, – вполголоса пояснил Даль Ольо, – присядьте в кресло, побудьте со мною. Премьера, сочинение знаменитого нашего графа Гоцци – посмотрим её вместе, вдвоём, хотя бы недолго, дотторе Шкленарж. Это обещает быть забавно…

Дотторе Шкленарж кивнул, присел на краешек бархатного кресла – как будто его вот-вот должны согнать – и, прищурясь, стал наблюдать за сценой. На сцене представляли охоту, и видно было, что люди-олени в ботфортах и рогатых шапках волнуют простодушного дотторе чрезвычайно.

– Жаль, что я не знаю вашего языка! – искренне пожалел молодой человек.

Шкленарж был цесарец, а граф говорил с ним по-французски – и дотторе изъяснялся, как настоящий француз. Но по-итальянски он знал разве что «пута мадре».

– Возьмите бикуляр, – Даль Ольо протянул Шкленаржу свою золочёную игрушку. – Костюмы божественны, декорации оригинальны. И пьеса весьма проста. Не нужно знать слов, чтобы понимать…

Дотторе принял из рук у графа бикуляр и первым делом оглядел ложи напротив.

– Кажется, мы их фраппировали. На нас так некоторые уставились…

– Ещё бы, моя репутация и без того нехороша, а тут ещё вы, – карминный рот графа Даль Ольо скривился в усмешке.

– А я ведь ещё и подыграл вам, оделся, как бузеранти, – искренне рассмеялся и Шкленарж. – Смотрите, какие на мне чулки!

Он откинулся в кресле, забросил ногу на ногу – чулки на нём были весьма рискованные, с нашитыми стрелками – такое немногие решались носить. И накрашен был этот дотторе чуть ли не более, чем актёры на сцене, – грим в углах его глаз даже принялся трескаться кракелюрами.

– Ничего, друг мой, скоро настанет момент, когда все любопытствующие лорнеты отвернутся от нас к другой цели, – пообещал Даль Ольо – Такова уж эта пьеса. Таит в себе нежданный сюрприз… Подождём немного, друг мой…

Граф почти с нежностью наблюдал за своим соседом, ему явно нравилось, как дотторе увлечён происходящим на сцене. Молодой Шкленарж лишь выглядел как тонкий петиметр, наряженный и надушенный по самой последней моде. Манеры выдавали в нём персону простецкую, низкорожденную, возможно, воспитанную подворотней и лишь вызубрившую галантные приёмы, как семинарист выучивает латинские неправильные глаголы. Конечно, непосредственное простодушие Шкленаржа тоже было маской, из тех, что мошенники меняют без счёта, граф отлично это знал, но не мог противостоять наивному обаянию этого авантюриста, конквистадора, сухопутного корсара. Граф всегда питал слабость к таким, темнейших кровей, обаятельным негодяям.

– Обмен телами! – взволнованным шёпотом воскликнул Шкленарж. – Я же правильно понял? Пьеса – об обмене телами? Душа короля перешла в тело оленя, а душа вот этого, чёрного…

– Тарталья, министра Тарталья, – подсказал с улыбкой Даль Ольо.

– Да, вот его – наоборот, в тело короля. Я ведь верно понял? И тело короля с душой злодея сейчас отправится на свидание к королеве?

Дотторе сопровождал свою горячую вопрошающую тираду не менее огненными красноречивыми жестами – о, очаровательное создание!..

– Всё верно, друг мой, – умилённо согласился с ним граф и тут же, не сдержавшись, спросил ехидно: – А в ваших краях, дотторе, играют подобные пьесы?

– В наших краях, граф, ставят пьесы иного рода, – хищно рассмеялся Шкленарж. – Последней игралась куртуазная миниатюра «Ампутация без анестезии». Русского драгуна задело ядрышком, и ваш покорный слуга давал ему грызть свою трость, пока мой почтенный папи – вы ведь знаете папи! – пилил ножовочкой его раздробленную ногу. Всё оттого, что днём ранее папи со скуки уговорил весь наш медицинский лауданум – это водка с опием, граф, если вы не знали. Папи, старый чёрт, весь его выпил. И потому-то назавтра мы и оперировали – без анестезии. В наших краях сейчас премерзко – мор, война, голод, русская оккупация…

– Простите, я забыл.

Даль Ольо смущённо опустил тушью подчёркнутые ресницы.

– И я бы забыл, – вздохнул Шкленарж, – с радостью. – И тут же вопросил громким шёпотом. – О, королева немка? Я не знаю итальянского, но немецкий акцент я в силах расслышать. Это оттого, что актриса немка, или же авторский штришок?

– Второе, дотторе. Вы умны, друг мой, вы интуитивно раскрыли нашу здешнюю интригу, – с тёплой радостью признал Даль Ольо. – Взгляните в ложу напротив, туда, где множество публики и все в белом. Только не таращитесь слишком явно.

Дотторе скосил глаза, не поворачивая головы. В ложе напротив – в герцогской ложе – помещался господин, молочно-белый, с веером, и с таким ледяным, неподвижным лицом – словно фарфоровая карнавальная маска. Вокруг цветами кремовых кружев расположились дамы, в локонах, перьях и бриллиантах. Ложа кипела тёплой белизною, словно ковшик с подогретым молоком.

– Его светлость, – загадочно аттестовал Даль Ольо господина в ложе.

– Кто он из пьесы? Король или Тарталья? – тут же спросил Шкленарж.

– А вот бог весть. В пьесе Тарталья приходит к королеве – после того, как дух его вселился в тело короля, её супруга. И королева видит, что муж её уже не тот человек… Что перед нею – другой… Она узнаёт его тело, но не узнает – души. А потом к бедной женщине является старый нищий – и вот в нём-то она и видит своего любимого…

– Что же было у вас такое – после чего сочинили подобную пьесу?

– Его светлость женился по любви, на одной из своих фрейлин, – на ухо собеседнику прошептал Даль Ольо. – А через месяц его дукесита сошла с ума. Она утверждала, что душа её мужа покинула его бедное тело и вошла в тело какого-то… Тут даже деликатно и не скажешь, кого. То ли в старьёвщика, то ли в божедома – дукесита чуть не бежала потом с этим отребьем. Конечно, далее последовала поимка, монастырь – для неё, для отребья – плети и петля… Жестокая игра эта пьеса, друг мой – и все мы следим сейчас, как мужественно держится его светлость. Ведь граф Гоцци вложил персты в его свежую рану…

– А кто вселился в тело светлости? – спросил любознательный Шкленарж. – Ну, в жизни, по версии его безумной супруги?

Даль Ольо задумался, вспоминая.

– Пернель, управляющий имением, – припомнил он наконец. – Он умер, и верно, за пару дней до этой истории. Он был заика, и наша светлость с недавнего времени тоже начали заикаться… Вы хотите сказать…

– Конечно же, нет, – рассмеялся Шкленарж. – Я не верю в блуждающие души, несмотря на все пикантные совпадения. Всё это цыганские сказки, бред чернокнижников, не более того. А имя Тарталья – значит злодей, персона без сердца?

– Нет, дотторе, по-итальянски Тарталья – это просто заика.

– Странно, папи говорил мне, что Тарталья – это злодей, коварный обманщик. Или Тартюф? Чёрт, не помню…

На сцене тем временем старик-попрошайка явился в покои королевы, и актриса, мясистая блондинка, произносившая свои реплики с нарочитым немецким шипением – начала с ним пространный диалог.

Дотторе Шкленарж снова скосил глаза на герцогскую ложу – его светлость истерически обмахивался веером – так, что в ушах его вздрагивали серьги. Дамы не сводили с патрона глаз. И весь театр, наверное, крутил головами – то на него смотрели, то на сцену.

В разгар объяснений, узнаваний, признаний двух героев, королевы и нищего, того, что с душою короля, на сцене появился и третий. Король – но теперь этот актёр заикался, как прежде заикался несчастный чёрный Тарталья. Так, наверное, создатели пьесы очертили неповторимый рисунок переселённой души.

– Изменники! – воскликнул король-злодей патетически и бессильно. – В т-тюрьму, на п-плаху!..

И тотчас в герцогской ложе рухнуло тело, под томный шелест перьев и кружев.

– Вашу руку! – прошептал яростно граф.

Шкленарж протянул ему набелённую узкую руку, и Даль Ольо по одному принялся сдёргивать с неё перстни.

– Всё как вы просили, у тех, что с красными камнями, срок месяц, а те, что с чёрными, действуют быстро, день-два, и встанет сердце, – деловитой, почти бесшумной скороговоркой пояснял дотторе, покорно шевеля освобождаемыми пальцами. Даль Ольо не стал надевать его перстни, ссыпал в карман, снял с пухлого своего мизинца кольцо с сияющим крупным бриллиантом и церемонно надел Шкленаржу на безымянный палец.

– Для вашего почтенного папи, дотторе… И поцелуйте его от меня.

Как ненавидел он этого его папи! Вот уж был человек – бесчувственный, бесстрастный, с кукишем вместо сердца. Дотторе-сынишка нравился ему, наивный, даже добрый хитрец, забавный интриган. А его отец – и отец ли? – был змея, кукловод, алчное чудовище – и автор всех этих ядов, спрятанных под чёрными и под красными камнями. Алхимик, холодный убийца. Как боялся его Даль Ольо, и как же – незапамятно давно – любил…

Спектакль не прервался, хоть дамы и реяли в ложе заботливыми крылами над павшим своим сокровищем, словно наседки.

Дотторе Шкленарж вгляделся, сощурив ресницы, в блистающий на пальце камень – и остался доволен.

– Спасибо, граф, – произнёс он весело, – но теперь-то я вынужден вас оставить.

– И не досмотрите пьесу?

– А что досматривать? – с наивной грубостью удивился дотторе. – При подобном раскладе дальше последует разве что бог из машины – а на такое смотреть неинтересно. Мой добрый папи говорит, что бог из машины – приём, выдающий беспомощность драматурга.

Граф поднял брови – а ведь мальчик, кажется, угадал. Графу Гоцци оставалось только выпустить на сцену бога из машины – иначе сюжетные нити никак не развязывались.

– Ваш добрый папи знает о драме всё, – не без горечи признал Даль Ольо, – и весьма искушён в создании сюжетных поворотов. Не забудьте – поцелуйте же его за меня.

– Если он изволит даться, – рассмеялся Шкленарж и протянул графу руку для пожатия, на этот раз на прощание.

Бриллиант перевернулся на его пальце, уткнувшись в ладонь – так свободно сидело кольцо.

– Прощайте, дотторе… – Даль Ольо нежно пожал протянутую руку. – Вы успеете вернуться ко мне, если папи ваш останется недоволен оплатой. Я остаюсь в ложе до конца спектакля.

– Надеюсь, мне не придётся возвращаться.

Дотторе надел кокетливую серебристую шляпу, задорно приподнял её над головой, прощаясь, и выскользнул вон.

Дотторе Шкленарж сбежал со ступеней, мгновенно оценив в толпе перед театром всех соглядатаев и всех хорошеньких девиц. От каналов пахло сыростью, солью близкого моря, йодом водорослей и, увы, всем тем, что в каналах изволило плавать.

Дотторе свесился с моста, как кукушка свешивается из часов, и совсем по-разбойничьи свистнул. Из-под моста немедленно выползла лодочка и прижалась к намокшим доскам причала. В лодке сидел гондольер – матёрый медвежеватый человечище, но облачённый в чистокровное венецианское домино.

– Лёвка! – по-русски восхитился дотторе. – Лодочка, плащик… И где ты только взял?

– Сам-то как думаешь? – тоже по-русски откликнулся лодочник. – Прыгай давай, барин, хватит языком чесать.

Обращение «барин» в Лёвкином исполнении звучало как издёвка.

Лёгкий стремительный дотторе змеёй скользнул в лодку, присел на самый край скамейки, словно вот-вот его сгонят. Гондольер оттолкнулся веслом, и лодочка поползла по лазурной воде, среди плавающих цветов, перчаток, котят и кое-чего похуже.

– Мы счастливы? – спросил басом Лёвка.

– Счастливы, – на выдохе согласился дотторе.

Он сидел, обняв колени, мечтательно вглядываясь в восходящую молодую луну.

Вечер прихлопнул город, словно муху, душной тёмной ладонью. Хорошо было плыть – в мерцающей мутной воде, в ущелье тёмных, мхом заросших домов. Окошки кое-где тепло и уютно светились, и люди в них двигались контрастными абрисами, словно фигурки в театре теней.

– А почему ты не поёшь? – спросил своего гондольера дотторе. – Здесь возницы поют.

– Сам пой, – прогудел Лёвка.

– А что наш папи? Не сбежал от тебя?

– Куда… Подагра прихватила – так цельный день сидел, читал. Меня гонял, как барбоску – то за вином, то за устрицей. Мерзость редкая – устрица эта, будто сопля…

– Я знаю…

Вода изнутри светилась – словно в ней обитали светляки. А может, так оно и было – морские какие-нибудь…

Лодка ткнулась носом в заросшие зеленью ступени.

– Вон он, сидит, читает, нещечко наше, – кивнул, задрав голову, Лёвка.

Дотторе вгляделся, сощурясь. Точно так же недавно, в ложе, глядел он на бриллиант. В тёпло-жёлтом квадрате окна, французского, долгого, до самого пола, сидел в разлапистом кресле небольшой печальный человек в парчовом тяжёлом халате и брезгливо перелистывал увесистую старую книгу. Отсюда, снизу, с тёмной воды, в своём медовом ореоле он казался игрушечно, фарфорово красив, и не разобрать было, что, на самом-то деле, он очень старый.

– Что папи злой-то такой? – спросил осторожно дотторе.

– Так книжка его – без картинок, – разъяснил Лёвка.

– Вот, проверьте.

Дотторе снял с пальца перстень и протянул ему, и уставился вопросительно.

– Чистый камень, – посмотрел папи на бриллиант – сперва на свет, а потом так. – Без трещин, без пятен. Ты молодец, спасибо. Что давали в театре?

И вернул кольцо на безымянный докторский палец.

Дотторе выдохнул с облегчением – он всё-таки не опозорился. Он тотчас ожил, присел на поручень папиного кресла, заглянул в его книгу – и правда, без картинок…

– Пьеса графа Гоцци, – сказал он не без гордости, – «Иль ре черво», – старательно выговорил он по-итальянски. – Об этом, вашем… Тортила… Тартюф?

– Тартюф? – изумлённо переспросил папи, высоко задрав брови. – Правда? Тартюф – и вдруг у синьора Гоцци?

– Ошибся, – поправился дотторе, – не Тартюф, Тарталья. Чёрный злодей. Человек без сердца.

– А! – рассмеялся папи. – Ты их перепутал. Тартюф, Тарталья – признаться, я прежде никогда и не думал, в каком же они могут оказаться родстве?

Он поднял голову и снизу вверх посмотрел на дотторе Шкленаржа, с нежностью, но не с вожделеющей и жалкой, как прежде смотрел на него Даль Ольо. Просто с тёплой нежностью, как смотрел бы и настоящий отец на настоящего сына.

– Садись к зеркалу, я разгримирую тебя, – отложил папи свою книгу без картинок на тонконогий столик, – по всем правилам, а не как ты обычно это делаешь, при помощи воды и дегтярного мыла.

– Как будто ваши правила мне чем-то помогут… – проворчал дотторе, но покорно уселся на стул перед стрельчатым мутным зеркалом.

Папи встал за его спиной, снял с полки вазочку с корпией и бутыль с желтоватым маслом.

– Как поживает Даль Ольо, старый педик? – спросил он с лукавой улыбкой, делаясь похожим на хорошенького пожилого сатира. – Подурнел, растолстел?

– Больше, чем было, не растолстел, – честно признал дотторе, – но дурак дураком.

Папи стёр с его лица – не без усилия – толстый слой грима. Под краской на тонком хищном лице дотторе проявились чёрные буквы, на лбу и на щеках, пороховая татуировка – «в», «о» и «р». Чёрные клейма русской каторги.

– Я же говорил – никакой разницы, что вода, что масло, лучше не станет, – почти сердито проговорил дотторе Шкленарж. – Зря только добро переводите. – Он увидел в зеркале, за плечом, в призрачном золоте старой амальгамы грустную усмешку своего папи и прибавил утешительно и умильно: – Старый граф всё ещё умирает по вам…

– Когда-то он сочинял для меня дивные скрипичные концерты, – припомнил папи меланхолически и в то же время ехидно, – лет двадцать тому назад. И так ничего и не выклянчил – я всегда предпочитал любить сам, ведь только так ты можешь быть уверен, что ты сам этого хочешь… – Он отошёл к французскому окну, приоткрыл створку, выглянул вниз. – Чего только не плавает… Бог мой, там даже Офелия!

Любопытный дотторе вскочил со стула, подбежал и выглянул – тоже. Конечно, никакой там не было Офелии, мёртвая болонка проплыла, да Лёвка с удочкой сидел в свежекраденой гондоле.

– Граф Даль Ольо просил меня поцеловать вас – за него, – сказал дотторе мстительно, – правда, папи.

– Даже и не думай!

Папи, смеясь, отступил от него на шаг.

Мотылёк с горящими крыльями метнулся к ним от свечи, ударился о стёкла, упал. Молодая луна глядела в окно – узкая, тонкая, злая, небывало прекрасная. А вода в канале пахла как настоящее море, солью и йодом. И, увы, всем тем, что всё-таки в ней изволило плавать.

Рене

Мора взял из саквояжа камень красного фосфора – увы, последний. Если на этой неделе не прибудет Плаццен и не привезёт ещё, то хоть становись на паперти и проси. Такой, камнями, фосфор всегда грязен, и для реакций почти негоден, но это всё, что осталось, батюшка, смиритесь. Мора представил, как примется шипеть его батюшка, внутренне передёрнулся, завернул злосчастный камень в тряпицу и вышел из комнаты прочь.

В коридоре повстречался ему Лёвка.

– Папашу видел, – сказал Лёвка вдохновенно, явно то было начало долгого рассказа.

– И что старый сатир? – поддержал беседу Мора. – Злобен?

– Наоборот, поёт!.. – Лёвка улыбнулся, почесал в голове. – Плаксин наш приехал, привёз ему гонорар, и письмо, от этого, его… – Лёвка кашлянул. – Герцога-патрона. Папаша письмецо прочитал и теперь аки райская птица…

– Трезвый?

– Что ты, бааарин! Ты трезвым видел-то его? Нет, он, как всегда.

Какое там – трезвый. Уже от двери слышно было сладостное, расцвеченное почти что оперными фиоритурами, пение. Голос у папи и был, как нарочно для оперы, нежнейший альтино, для таких голосов композиторы отчего-то пишут непременно партии злодеев.

Âne, roi et moi – nous mourrons tous un jour … L’âne mourra de faim, le roi de l’ennui, et moi – de l’amour pour vous… (Осёл, король и я – мы трое однажды умрём. Осёл умрёт от голода, король от скуки, а я – от любви. К Вам…)

Мора вошёл. Ужас! Окна не заложены, и папи, без маски, без перчаток, с дымящейся колбой в руке, возле спиртовки, как людоед, вдохновенно обтанцовывающий жертвенное пламя…

– Надышитесь, помрёте, – мрачно предрёк Мора.

– От этого – нет, – легко отмахнулся папи, – это всего лишь клей для моей фарфоровой челюсти.

– Для чего?

– Ты клеишь гуттаперчевые ноздри на место вырванных, а я вынужден подклеивать регулярно свои фальшивые зубы.

Папи кивнул на стакан, в котором жемчужно мерцала арочка столь знакомых Море зубов, с такими клычками, как у кошки. Папи улыбнулся, почти не разжимая губ.

– А что во рту осталось? – спросил непосредственный Мора. – Штырьки?

– Корешки. Лучше тебе не видеть. И мне бы лучше не видеть, не рвать сердце, да надо. Хирург мой навеки утрачен, приходится всё самому, самому. И знаешь, странная закономерность – когда поёшь, клей отчего-то скорее сворачивается.

– Иллюзия.

– Давай проверим… – Папи взял свою колбу щипцами и вознёс над огнём. – Спой что-нибудь. Я знаю, ты можешь не хуже меня.

– Был жених, король Луи,

Но он оказался слишком хорош.

А гвардеец Шубин –

Он то, что нужно… – пропел Мора вполголоса по-французски, и клей в склянке благодарно взбурлил.

– Вот видишь! А что за песня такая, откуда?

– За эту песенку мне ноздри в Москве и вырвали, – сознался Мора. – А чья она, да бог весть. Вроде бы пажа Столетова творение.

– Ты возненавидишь меня, если я признаюсь тебе, кто в самом деле её автор, – папи чуть притушил пламя и повыше поднял колбу над огнём, – пиит Столетова только получал за неё кнута, оттого что перевёл на русский, но я почти не знаю по-русски и не помню, что из этого вышло. А французский оригинал – он мой.

– Всё вы врёте, – не поверил Мора.

– Как знаешь. Ну вот, ещё почти час клею предстоит коптиться. Заменишь меня попозже, когда устанет рука?

– Штатив поставьте.

– Сломал…

Мора усмехнулся и взял у папи щипцы его и колбу. Ему даже нравилось, когда папи весёлый и добрый, редкая удача в сравнении с всегдашней меланхолией.

– А тяжело вставные зубы делать? – спросил любознательный Мора.

– Тяжело только собственные зубы подпиливать и вытравливать мышьяком, – проговорил папи, припоминая. – Целый год, наполненный болью и флюсами. Содрогаюсь, как вспомню. Зато, когда за мною пришли, я снял с себя всю эту фарфоровую роскошь, и явился в крепость а-ля натюрель. Папа нуар как увидел эти жалкие корешки, столь впечатлился, что на радостях не велел меня пытать. Мы были соперники с ним, два первых петиметра, даже заказывали платья у одного портного. И тут эта жалкая картина – он решил, что мне выбили все зубы при аресте, благо крови и в самом деле было на мне изрядно.

– А папа нуар – это кто?

– Ушаков.

– А-а… А покажите корешки?

– Ни за что! – и папи даже прикрыл рот ладонями.

Он присел на подоконник, на самый краешек, как бабочка на цветок, раскрыл табакерку и приложился опять к своей отраве, каждой ноздрёй по разу. Глаза его вспыхнули, заблестели. Мора сказал укоризненно:

– Папи, вы губите себя.

– Не зови меня так, я не римский понтифик. У меня есть имя.

Он убрал табакерку, обнял себя за плечи и неотрывно глядел на огонь – как тот танцует.

– Мне не выговорить ваше имя, – пожаловался Мора.

– Зови краткой формой – Рене.

– Это женское имя.

– Дурак! Рене Анжуйский, Рене Картезиус… Что они тебе, дамы?

– И отчего вы, остзеец, вздумали именоваться по-французски?

– А отчего ты, француз, именуешься цыганским Морой? Прихоть, игра ума. Да и выбора у нас, тогдашних, не было никакого – или по-французски изволь, или по-русски, а я русский язык не терплю, да и нет у них в именах ничего похожего. Вот Роман, ну представь – и это был бы я…

Мора представил. И ничего себе, звался бы как книжка. Зря он не стал…

– Рене, – повторил он, пробуя имя на языке. – А как к вам вернулись ваши зубы? Если вы оставили их дома перед арестом?

– Я оставил их своему хирургу, и тот потом привёз мне эти зубы в ссылку. Он полгода вымаливал у Сената разрешение на отъезд. Он много чего ещё мне привёз – и драгоценности, и письма. Мой прекрасный казначей. Он так любил меня, так был ко мне привязан, мой доктор Климт…

– Я иное помню. Не этот ли доктор так вас ненавидел, что готов был убить и убил бы, если б вы прежде с Лёвкой не уехали?

– Мы поссорились. Я же говорю, Бартоло очень, очень был ко мне привязан. Он десять лет копал подземный ход из моей тюрьмы. Для меня и для себя. Он так хотел, чтобы мы бежали с ним вместе, но я всегда отвечал, что мне не к кому бежать. Незачем и не к кому. И сам в это верил… А потом мой герцог ответил на моё письмо, и мне сразу сделалось к кому… Только вот и Бартоло стал мне больше не нужен.

«Вот говнюк!» – подумал Мора, простая душа, и даже сказал вслух:

– Теперь я понял. Правильно он вас хотел того…

– Кабы было всё так просто… – Рене вздохнул, прижал пальцы к вискам, и глаза его, влажные, уже плачущие опием, сделались как будто раскосыми. – Любовь, она как талант к алхимии, или есть, или же нет. Ты вот бьёшься, бьёшься, а реакции у тебя не идут, а мне с рождения всё это дано – амальгамация, наслоение, перегонка, ректификация – я знал, как всё это делается, кажется, и не ведая ещё самих этих слов, и даже прежде, и не ведая ещё никаких слов…

«Говнюк, – подумал Мора ещё раз, – язва».

– Дай я возьму у тебя колбу, у тебя рука дрожит, ты устал… – Рене подошёл и взял из его руки щипцы с колбой. – Я обидел тебя, мой друг, мой тюремщик, прости, прости… Это вечная моя история, и с Бартоло, и с тобою, и с Гасси. Меня так любят сперва, и поджигают миры, и бросают к моим ногам, но потом непременно желают меня убить – оттого, что мне нечего дать всем вам взамен, за вашу любовь, я пустой человек без сердца.

– Но я совсем не люблю вас, папи, – буркнул Мора.

Ещё этого не хватало!..

– Рене.

– Рене, – согласился Мора и машинально поднял повыше его манжет, чтобы кружево не полыхнуло от спиртовки.

На запястье Рене показались шрамы, чёрные, как острожные пороховые клейма, на его очень белой коже.

– Это вам от доктора досталось? – спросил Мора, придерживая Рене за запястье.

– Нет, это досталось мне от Гасси… – Рене хотел было улыбнуться, как прежде, но вовремя спохватился и прикусил губы. – Прости, чуть не напугал тебя своим оскалом.

Мора многое повидал прежде, до встречи с Рене, и он привык, что опий делает поклонников своих старее и хуже, а у Рене, у прекрасного грешника, отчего-то как будто фонарик вспыхивал внутри и даже глаза начинали светиться, как у кота. И сейчас, когда он так улыбался, беспомощно прикусывая губы, уже совсем не хотелось на него злиться.

– А я хотел бы увидеть, – сказал Мора, – ваш опасный оскал. А Гасси – это наш с вами герцог?

– Нет, другой человек.

«Хорошо же он погулял в своё время!» – подумал Мора.

– Расскажете? – спросил он.

И Рене ответил, неспешно поворачивая колбу над огнём:

– Если хочешь. Странно, что ты просишь, я думал, ты ненавидишь меня – за подобные истории, ведь они идут вразрез с твоим понятием чести. Но только когда сварится клей, мне придётся намазаться им и умолкнуть – чтобы челюсть не отклеилась, от этих… корешков.

– И как же Гасси оставил вам те отметины?

Мора отошёл, присел на подоконник, как только что Рене, и приготовился слушать.

То был год тридцать четвёртый, второй наш год в Петербурге.

В тот год все мечты упали к ногам – и давние, выстраданные, и затаённые, и нечаянные, все, все, кроме разве что одной. Вот, например, наконец-то, по прошествии десяти, нет, двенадцати лет, удалось получить митридат, столь желанное противоядие от тофаны. И это было – лучшее. Остальное досталось как бы на сдачу, с этого большого, главного счастья. Новый дом, выстроенный знаменитым Растрелли – даже ты должен знать об этом итальянском архитектурном божестве – мой маленький замок, изящная шкатулка, драгоценная табакерка, из тех, в которых кружится под музыку маленькая танцовщица. И бесконечные кредиты для самой маленькой танцовщицы, вернее, маленькой марионетки – любовь её величества, дружба мудрейшего из министров, благосклонность первой красавицы двора.

И любовь моего Гасси.

Нет, Гасси – это не тот, о ком ты подумал, не наш герцог, да тогда герцог ещё и не был герцогом, он был графом, что тоже немало, и он даже не глядел в мою сторону, а когда глядел, и в упор не видел. И правильно делал, думаешь ты, несомненно.

Гасси – такое же имя-подделка, как и Рене, Рене – франкофонная обманка, Гасси – англоманская обманка. Его звали Карл Густав, так почти всегда называют старших в роду, старших и первых. И он был первым, всегда, во всём, первый не после бога, но вместо. Первый среди политиков, первый среди галантов. Первый на родине своей – первый землевладелец, первый судья и первый палач. Первым алхимиком – нет, он не был, но желал бы стать, всё не хватало времени на экзерсисы…

Государыня выделяла его, любила более всех своих избранников. Всё ему дозволяла. Нас было у неё четверо, но потом Корф был отослан, и осталось трое – первый, Гасси, и двое других, граф Эрик, тот самый, что теперь герцог. И твой покорный слуга. Она любила Гасси, двое других были только игрушки, от полноты жизни. А сам Гасси любил политику, интриги, дипломатические разъезды, тайные переговоры, в масках, на задворках машкерадов, или в захолустных постоялых дворах. Он, как те римские авгуры, желал запустить свои пальцы в дымящееся чрево большой политики и по горячим её потрохам предугадывать судьбы мира. А мне, лентяю и трусишке, нравилось смотреть на мир из-за его спины, положив подбородок на его плечо. Но он любил меня и таким.

Гасси и подарки просил от её величества – не такие, как обычно клянчат фавориты. Не авуары, не цацки, не деньги и даже не купель в форме морской раковины – а я-то как раз и выпросил себе такую. Гасси пожелал для себя место посланника в Польше, на выборах польского круля. И государыня даровала ему это место вместе с правом развязать войну, да, ты угадал, он потом не удержался и развязал-таки эту несчастную войну, конечно. Но это было потом, в отместку, когда всё было кончено. А пока…

Гасси уехал на выборы, я остался. Он ведь никак не мог забрать меня с собою. Мы глядели на снег, на дорогу, изрезанную санными полозьями, как спина каторжника израненная ударами кнута. Глядели каждый из своего окна, каждый в своей стране, и каждый день писали друг другу письма.

Увы, мой Гасси любил играть в политику, но не умел, на деле оказалось, что он лишь мнил себя первым и главным. Цесарские дипломаты, польские паны – они дорого продавали себя, но потом, как твои барыжки, Мора, отдавали совсем не тот хабар. Он писал мне каждый день, и каждый день я читал о том, как рассыпаются его иллюзии. Я так желал помочь ему… Я негодный политик, но я знаю родословные всех европейских домов, я нарисовал для Гасси генеалогические древа всех его польских союзников, как они переплетаются ветвями с другими деревьями, родословными польских его врагов. Так крысы в подвале иногда срастаются боками и хвостами, образуя так называемого крысиного короля. Я хотел предупредить его – нет у тебя друзей, все они там – одно и то же. Но он, наверное, знал и так.

Он проиграл польские выборы, всю свою миссию, всего себя. Поляки выбрали круля – и не того. И господин посол не стерпел унижения, он отворил шкатулку Пандоры, он призвал в Варшаву русские войска. И получил удар наотмашь от подстреленного им хищника, удар когтистой лапы, последний и смертельный.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.