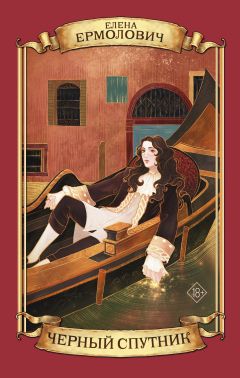

Текст книги "Черный Спутник"

Автор книги: Елена Ермолович

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)

– Фу, – повторил Рене, – со временем всё делается только хуже. Оставь мне эти недоразумения, я наполню их содержимым. Завтра сможешь зайти и забрать – перед спектаклем. Во сколько мы ждём портниху?

– Сейчас два пополудни – значит, вот-вот.

– Что ж, мы с тобою займем её, пока не вернутся поклонники живописи – по крайней мере, в своей способности занять портниху я уверен. – Рене собрал перстни и спрятал в шкатулку. – Незачем лишний раз на них смотреть.

– Скажите, Рене, – Плаксин придал своему скрипучему голосу максимальную проникновенность, – куда вы направитесь, когда всё закончится?

– Зависит от того, как наш банкир разделит дивиденды, – лукаво улыбнулся Рене.

– Ваша милость, – укоризненно протянул Цандер, – вам-то грех опасаться за дивиденды. Я от себя готов оторвать и отдать вам…

– Это нерационально с твоей стороны, Цандер, – поднял брови Рене.

– Вместо двадцати лет в русской ссылке – двадцать лет в Париже, среди приключений и гризеток, – за такое не жаль не то, что дивидендов, ничего не жаль. Двадцать лет жизни, прожитой сказочно – благодаря вам. Я ваш должник.

– Жаль, что сам я не имею такого кредитора и прекрасно просидел почти двадцать лет в русской ссылке, – легко вздохнул Рене. – И ни слова про герцога! С ним у нас запутанная история, кредиты давно перемешались…

– А я хотел опять звать вас с собой, – смутился Плаксин. – Или хотя бы вернитесь в Ганновер. Его светлость снимет с меня голову, если я вас потеряю.

– Прежде ему не было дела, – возразил Рене, – так что не пытайся меня ангажировать. Если финансы позволят, я отправлюсь в Петербург и сделаю предложение одной молчаливой синеглазой даме. Она примет меня любым – и как нищего прозектора Шкленаржа, и как облезлую старую перечницу.

– Есть ещё один человек, который рад будет видеть вас любым, – напомнил Цандер, – и он гораздо ближе.

– Думаешь, стоит сделать предложение герцогу? – рассмеялся Рене.

Цандер сдавленно хихикнул.

– Если же ты хочешь продолжать, – Рене сделался серьёзным, – все эти экзерсисы с перстнями и ядами, то я – не буду. Завтра, после оперы, я торжественно сложу с себя титул господина Тофана – и делите его с Морой, как вам обоим будет угодно. У меня есть свобода воли – в отличие от господ Мегид, например.

– А что не так с господами Мегид? – не понял Плаксин.

– У ангелов нет свободы воли, – пояснил Рене. – Они обречены вечно сеять смерть с крыши магистрата. А мне как-то надоело.

– Воля ваша, сиятельная милость, – отвечал Плаксин. – Мне-то вовсе не с руки продолжать, я должен вернуться к своей прежней службе.

– Роешь землю копытом?

– Соскучился по службе, – смущённо признался Плаксин. – Париж, гризетки – здорово, конечно, но пора и честь знать. Пёс всегда помнит, кто его хозяин.

– А фреттхен? – вдруг спросил Рене.

– Эти не признают хозяев, насколько я знаю.

Цандер посмотрел на Рене и понимающе усмехнулся.

Мора ожидал, что старая дева фройляйн Керншток окажется суровой сухощавой цаплей, а навстречу визитёрам выкатился розовощёкий жизнерадостный колобок в кокетливом, с лентами, чепце. Фройляйн Керншток приняла гостей в своей мастерской – здесь пахло краской и йодом, и солнечные лучи перекрещивались под высокими потолками, свет каскадом падал из стрельчатых окон, и картины стояли везде – у стен, на стульях, на мольбертах.

– Я помню ваши работы, фройляйн Мегид, – неожиданно густым голосом произнесла художница. – Наша договорённость в силе, и я готова принять вас, как только вы будете готовы.

Лёвка ошалел от обилия картин и от всей обстановки – кисти, тряпки, запах краски, растворителя, эта вся художничья атмосфера, пылинки, танцующие в горизонтальных лучах полуденного света, – и чихнул, и выронил папку со своими набросками. Наброски веером хлынули по полу.

– Будьте здоровы, юноша, – пожелала Лёвке фройляйн Керншток.

Лёвка вдобавок кашлянул, покраснел, как рак, и неловкими руками принялся собирать рисунки с пола. Мора не стал ему помогать и на Аделаису скосил глаза, мол, не надо.

– Это – ваше? – госпожа Керншток присела, неожиданно легко для своей сдобной округлости, и взяла из-под ног, из-под носка своей туфельки, два рисунка – господа Мегид на крыше магистрата и майолика в кирхе.

Лёвка, заикаясь, – от всегдашней борзости его не осталось и следа – промямлил:

– Моё, госпожа художник…

– Дайте-ка остальное, – госпожа художник хозяйским жестом взяла у него папку. – Вы прежде учились рисовать?

– Нет, – признался Лёвка, – я самородок.

– Самоуверенно, – оценила госпожа Керншток. – Вы черните и у вас обратная перспектива, как на иконах, но всё равно это интересно. Вы даёте характер – и у людей, и у вещей, а это, наверное, самое важное. Как вас зовут?

– Лев, – севшим голосом представился Лёвка и вдруг, словно вспомнив манеры Рене, припал губами к пухлой художничьей ручке.

– Это лишнее, – госпожа Керншток выдернула руку и вновь раскрыла папку – на портрете Рене – и повернулась к Море: – Это вы?

– Нет, фройляйн, это другой человек, – покачал головой Мора. – Позволите нам посмотреть картины?

– Конечно, – небрежно отмахнулась фройляйн и вновь вернулась к Лёвке. – Вы делаете глаза слишком большими, с чересчур широкими зрачками – это придаёт выразительности, но неверно с точки зрения анатомии…

Мора взял Аделаису под руку и повёл мимо ряда картин.

– У вас уже всё хорошо, пусть они договорятся, – прошептал он девушке на ухо. – Может, она и Лёвку возьмёт в ученики.

Аделаиса кивнула. На лице её были написаны недоумение и ревность. Мора заметил это.

– Не злитесь, фройляйн, – утешил он. – Лёвка – мальчик, вот госпожа художница им и увлеклась.

– Не пытайтесь меня успокаивать, – начала сердито Аделаиса, ушла вперёд вдоль ряда портретов и вдруг обернулась, – Смотрите, Мора! У него лицо, как у вас!

Она пусть взволнованно, но шептала. Мора подошёл – с неоконченного портрета, называемого художниками дивным словом «этюд», смотрел на него старый острожный приятель Шило – плешивый, без ноздрей, с пороховыми татуировками на лбу и щеках.

Буквы «в», «о» и «р».

– Где вы видели моё лицо?

Мора, простой человек, повернул Аделаису к себе и сжал её плечи. Он тоже спрашивал шёпотом, чтобы не услышала хозяйка.

– Отпустите, чудовище, – тихо рассмеялась Аделаиса и сняла его руки со своих плеч. – В доме же, я смотрела на вас из-за гобелена. Что значат эти буквы на лице?

– Это клейма, – глухо отвечал Мора, – клейма русской каторги.

Мора взял портрет от стены – этюд был маленький, размером с Лёвкину папку – и с картиной в руке приблизился к фройляйн Керншток. Фройляйн водила пальцем по одному из Лёвкиных рисунков, басовито ворковала что-то, Лёвка благоговейно внимал.

– Простите, что прерываю вашу беседу, – начал Мора, держа портрет перед собой. – Я хотел бы купить эту картину.

– Эту? – удивилась фройляйн Керншток. – Это же этюд, подмалёвка… Я не собиралась её продавать.

– Здесь нарисован мой друг, – проговорил Мора внушительно, – мой давний потерянный друг. Вы не скажете мне, госпожа Керншток, что сталось с моделью? Давно ли он вам позировал?

– Этот татуированный господин – кучер жидовской банкирши Мартины Гольц, я писала её портрет, – припомнила художница. – Он согласился попозировать мне, очень уж необычная внешность. Свой портрет госпожа Гольц увезла домой, в Кёнигсберг, а этот набросок остался у меня.

– Давно ли госпожа Гольц вам позировала? – спросил Мора.

– Месяц назад, а то и меньше, – с весёлым любопытством госпожа Керншток смотрела на изящного, утонченного господина, вдруг за долю секунды обратившегося в растерянного и нелепого бедолагу и сейчас собиравшего себя по крупицам, как вазу из осколков. – Вы знакомы с госпожой Гольц?

– Знакомы… – Мора с трудом вернул на лицо невозмутимую маску. – Мы с нею скитаемся по Европе, как параллельные прямые по вселенной Евклида, и всё никак не можем пересечься. Вы продадите мне портрет?

– Он не продаётся, он нужен мне для жанровой сцены, – извиняясь, но твёрдо отвечала художница и обернулась к Лёвке. – Когда же вы сможете начать обучение?

– Послезавтра, – с готовностью отозвался Лёвка, – явлюсь к вам с вещами. Завтра мы в опере.

– А я? – Аделаиса подошла бесшумно и теперь стояла с сердитым лицом. – Или мне следует вернуться домой?

– И вы приходите, – примирительно прогудела фрау Керншток. – Когда вы будете готовы?

– Тоже послезавтра, – сквозь зубы процедила Аделаиса.

– Отлично, явитесь вместе.

Гостиная господина Арно на один вечер превращена была в примерочную – прибыла портниха, и манекены с полусшитыми нарядами украсили покои почтенного графа. Когда Мора вошёл, Плаксин вертелся перед зеркалом в чем-то лазоревом, и портниха булавками подкалывала к его одежде подкладку. Рене полулежал в кресле в обычной своей ленивой позе, в наряде, словно созданном для райской птицы.

– И кто из нас после этого цыган? – насмешливо поинтересовался Мора, смерив взглядом пышное облачение своего папи.

– Все ещё ты, сынок… – Рене текучим, совсем кошачьим движением поднялся с кресла и сбросил с плеч попугайский жюстокор. – Я всего-навсего взял его примерить. Забавное сочетание цветов. Завтра я буду в этом.

Рене кивнул на манекен, облачённый в каштановое с серебром.

– Месье, где же мадемуазель? – по-французски спросила портниха. – Вы обещали, что будет ещё мадемуазель.

Плаксин крякнул – в него вонзилась булавка.

– Вот-вот появится, – пообещал Мора.

– Я отыскал для Лёвки ливрею цветов Арно, – похвастался Плаксин. – Только в плечах придётся расставлять и в талии – у господина Арно никогда не было таких могучих слуг.

– А какие цвета были у ваших слуг, папи? – спросил Мора у Рене.

– Чёрно-оранжевые, – отчего-то поморщился Рене. – Впрочем, у курляндцев почти такие же. Как наша фройляйн, приняли её в ученицы живописца?

– Вы будете смеяться – приняли даже Лёвку, и даже ещё с большим удовольствием, нежели фройляйн Мегид, – поведал Мора. – Ваш портрет произвёл на госпожу Керншток неизгладимое впечатление.

– Мне будет недоставать Льва, – вздохнул Рене.

– Признайтесь, у вас слабость к монументальным демоническим мужчинам, – ехидно сказал Мора.

Плаксин покосился на него осуждающе, но Рене только рассмеялся.

– Умел бы фехтовать – вызвал бы тебя. Впрочем, ты не дворянин, куда тебе драться…

– А вы-то теперь дворянин, папи? – напомнил Мора.

Рене собрался было ответить – какую-нибудь язвительную гадость, – но в гостиную вплыла фройляйн Мегид. В женском платье у неё была и в самом деле несомненная поступь богини в облаках.

Рене вылез из своего кресла и поцеловал её руку, а Мора смотрел и учился, пока не поздно. Он знал, что вот-вот им с Рене предстоит расстаться, и с удвоенным вниманием следил за своим наглядным пособием по дворянским манерам. Ведь потом всё это придется изображать уже самому и без подсказки.

Портниха узрела мадемуазель, оживилась и увлекла Аделаису в смежную комнату – примерять платье. Заметно было, что женщины-модели ей намного интереснее мужчин. Плаксин повесил утыканный булавками жюстокор на манекен и тоже уселся в кресло.

– Стоит заранее разделить сферы наших действий. Вы, Рене, целуете ручку госпоже Штраус – у вас это лучше всех получается. Госпожу Штраус я покажу вам в её ложе. Ты, Мора, спустишься в партер – там с тобой случайно столкнётся тип, представившийся мне господином Кольбером. Вы легко найдёте с ним общий язык, с вашими-то навыками. Двое моих, оставшихся, торчат по ложам – я разберусь с ними сам.

Рене сухо кивнул и отвернулся, словно разговор причинял ему физическую боль.

«Что-то с ним будет?» – в очередной раз подумал Мора.

Он тоже коротко кивнул Плаксину.

– Я понял вас, Цандер. Завтрашней ночью я планирую отбыть в Кёнигсберг, поэтому постарайтесь подбить наши финансы, по крайней мере на данном этапе.

– Как вам угодно, – криво усмехнулся Плаксин. – Я вас понимаю. Фантастическая женщина – госпожа Гольц… Я бы тоже поспешил, если бы она меня позвала.

– Скучаете, модники? – Лёвка, чтобы войти, приоткрыл обе створки – таков уж он был, человек-гора. В лапах своих держал он свёрток – что-то, спелёнутое китайской шалью с синими птицами.

– Я слышал, тебя можно поздравить, Лев, со сменой профессии, – тепло улыбнулся ему Рене. – Ты теперь художник?

– Пока от слова «худо», – смутился Лёвка. – Но мамаша Керншток обещала научить.

– Очень жаль! – вздохнул Рене. – Я-то надеялся, что ты поедешь со мной в Петербург…

– Нельзя мне в Питер, – признался Лёвка. – Там, небось, мой портрет по сей день у полицмейстера на стене висит. Троих жандармов я там по молодости… того-с.

– Жаль, – с той же певучей интонацией повторил Рене, – мне будет не хватать тебя, Лев. Я не смел и мечтать о таком слуге, как ты.

Лёвка смущённой горой приблизился к его креслу – живая иллюстрация к пословице о том, как гора идет к Магомету – и осторожно положил свой сверток на колени Рене.

– Это вам на память, папаша. Вроде, был у вас в ссылке такой – я помню, вы всё о нем жалели. У меня и вовсе хозяев прежде не было, да и вы мне не совсем хозяин… И, как Мора говорит, приятно было вместе поработать.

Рене развернул китайскую шаль – на коленях его стоял изящный сундучок для рукоделия, синий, с перламутровыми уголками. Внутри сундучка были спицы и крючки для вязания, тоже с перламутровой инкрустацией.

– Где ты это попёр – в доме Мегид? – не удержался Мора.

– Обижаешь ты меня, – насупился Лёвка, – здесь, в Вене…

– Спёр? – уточнил Мора.

Лёвка кивнул.

– О, Салаи, Салаи… – непонятно и нежно похвалил Лёвку Рене. – Спасибо тебе, Лев, ты согрел моё чёрное старое сердце.

– Эх, Лёвка-Лёвка, – показательно оскорбился Мора, – столько лет мы с тобою, можно сказать, рука об руку, делили и горе, и радости, и утешал я тебя, и поддерживал, а подарок ты на прощание приносишь не мне, а бессердечной старой кочерге.

– Скучно будет мне без вас, – развеселился Плаксин.

Дверка из смежной комнаты приоткрылась, выглянула портниха.

– Месье Рене! Мадемуазель приглашает вас взглянуть, все ли comme il faut?

Рене показательно вздохнул, поднялся из кресла и поставил сундучок на сиденье.

– Прошу прощения, господа, но долг зовёт.

– Летите, херувим, – позволил Мора.

Платье на Аделаисе было цвета богемской зелени, что хорошо к зелёным глазам, но никак не к серым, и румяные щёки не так чтобы очень выгодно оттенялись зелёным цветом, но Рене промолчал.

– Посмотрите, всё так? – волнуясь, спросила Аделаиса, и Рене ответил ей с ласковым своим безразличием:

– Я подведу вам глаза зелёным, и в сочетании с бирюзовыми лентами и пудрой – всё станет так. Не бойтесь, фройляйн, я не брошу вас один на один с венским высшим обществом. А вдвоём нам кое-как, может быть, и удастся завоевать его снисходительность.

– Вы жестоки вдвойне, подавая мне надежду, – прошептала Аделаиса так, чтобы не услышала портниха.

– Она француженка, по – немецки почти не знает, – тоже шёпотом отвечал Рене, глазами указывая на портниху – та подкалывала Аделаисин подол и виду не подавала, что понимает. – Я не даю вам надежды, я предлагаю вам свою помощь. Благодаря почтенному возрасту я давно списан со счетов как галантный кавалер и со спокойным сердцем могу накрасить вам глаза, не роняя вашей девичьей чести.

– А как же герцог Лозэн, что женился в восемьдесят?

– Где он, и где я, – вздохнул Рене.

– Жаль, что я не узнала вас раньше!.. – произнесла Аделаиса с таким отчаянием, что портниха вздрогнула и подняла удивлённо голову, оторвавшись от подола. – И всего-то между нами было – какая-то тысяча вёрст…

– Я счастлив был бы любить вас, но вы опоздали, – сочувственно склонил голову в изящном поклоне Рене, – всего-то на тридцать лет, Зверь.

– Зверь… – повторила, как эхо, Аделаиса.

Ей стало вдруг ясно: и тридцать лет назад у неё, у такой нелепой, неуклюжей и красной, не было бы с тогдашним Рене ни малейшего шанса.

Вечером, перед сном, Рене забрался в альков, обставил себя шандалами и принялся вязать на спицах какое-то ажурное безобразие. Мора с весёлым недоумением за ним наблюдал.

– Что это будет, папи? – спрашивал он. – Шарфик или чепчик?

– Сам пока не знаю, не мешай мне считать петли, – отозвался Рене. – Возможно, шарф, на котором мне предстоит повеситься.

– Отчего так мрачно? – удивился Мора. – Вас пугает лежащее перед вами будущее?

– Ужасает, сын мой, – признался Рене. – Но так жить даже веселее. Лучше ужас, чем скука.

– Это да, – согласился Мора. – Я и вовсе проигрался в свою игру. Видел себя пять лет назад – алхимиком, учеником господина Тофана, великим отравителем – и не потянул. Ни кавалера из меня не вышло, ни алхимика – возвращаюсь к тому, что было, с поджатым хвостом.

– Ты неплохой алхимик, Мора, – возразил ему Рене. – Со временем ты поймёшь, что это не ремесло, а искусство, и прекратишь торговать собой. И всё начнёт у тебя получаться.

– Я не понимаю вас, Рене.

– Спасибо, что не назвал меня папи! – Рене улыбнулся и поднял глаза от вязания. – Ты всё поймешь со временем сам, без меня. Калейдоскоп повернётся, сложит другой, следующий узор, и ты всё увидишь сам. Главное, ты не бездарность, Мора. Меня всегда называли бездарностью, но ты, мой единственный ученик, не бездарность.

– Вас? – не поверил Мора. – Бездарностью? Каковы же были эти другие?

– О-о… – Рене театрально закатил глаза. – Но их уже нет. Так что беги в свой Кёнигсберг, и госпожа Гольц не посмеет тебя презирать. Ты давно ничем её не хуже. И кавалера играешь ты так, что в Кёниге будут довольны. Ты вполне научился…

– Отчего вы не поедете с Плаксиным? – вырвалось у Моры. – Ваш месье Эрик…

– У моего месье Эрика теперь есть новый свежепостроенный замок и в нём – новый, свеженабранный из курляндских выскочек, двор, – мягко возразил Рене, – и новые молодые фрейлины, и свой очередной гофмаршал… Я буду там как пятое колесо в телеге. Так ведь говорят русские? Есть в мире те, кого любим мы, и те, кто любит нас. Со вторыми легче, если что-то хочешь получить. И я поеду в Петербург, к своей бедной Нати, друг мой Мора.

– К кому?

– Была одна дама, когда-то давно бесконечно любившая холодного негодяя Рене, всё сложившая на его алтарь – своё имя и честь, и даже некоторые части тела. Пора мне возвратить ей хотя бы часть от старого долга.

Мора хотел было возразить, мол, и герцог в своё время, сам под арестом, только что в лепешку не расшибился, чтобы вытащить из ссылки «холодного негодяя Рене», но решил, что это выйдет по-детски, и промолчал. В конце концов, Рене уже принял решение, взвесил все за и против, и ему лучше знать, что делать со своей жизнью дальше. Свобода воли…

В графской ложе Мора и Рене рядом, в соседних креслах, смотрелись забавно – изящный подкрашенный господин, тонкий и манерный, как графский вензель, и его эльфийский подменыш с глубокими ночными глазами, венецианская маска в паутинке морщин. Как треснувшее зеркало, в котором ловил Мора своё отражение.

Аделаиса сидела по правую руку от Рене, белая от пудры, и не сводила с Рене подведённых зелёным глаз, всё смотрела на него, а не на сцену. Лёвка в расставленной ливрее цветов Арно стоял за спинками кресел. Плаксин бегал где-то, навещал в ложах двоих своих клиентов.

– О чём эта опера, папи? – тихо спросил Мора. – Вы понимаете по-итальянски?

– Более или менее, – отвечал Рене. – Я знаком с либретто. Если в двух словах, о том, что, полюбив, мы теряем всю свою силу.

– Поэтому один из певцов – кастрат? – уточнила Аделаиса.

– Кастрат он оттого, что это сейчас модно… – Рене приложил к глазам золочёный бикуляр и оглядел ложи. – Госпожа Штраус делает мне знаки. Я навещу её, пока не явился господин Штраус.

Рене покрутил на пальце перстень с камеей, поднялся, легко поклонился Аделаисе и змейкой выскользнул из ложи.

– Откуда Рене знает эту даму? – спросила ревниво Аделаиса, и Мора ответил жестоко и бездумно:

– Не одной вам он нравится. Я же вас предупреждал.

Аделаиса надулась, взяла бикуляр и принялась наблюдать за ложей господ Штраус.

– Вот страшила, – оценила фройляйн Мегид внешние данные предполагаемой соперницы. Рене уже просочился в ложу и по очереди припал к ручкам госпожи Штраус, потом присел на краешек кресла возле неё и о чём-то весело защебетал.

Аделаиса топнула ножкой.

– Фройляйн Мегид, неприлично смотреть в упор на одну ложу, – напомнил о приличиях Мора. – Вы хотя бы для виду поглядывайте на сцену.

– Вот ещё! – огрызнулась Аделаиса. – Из ложи напротив какой-то пират уже минут пять смотрит на нас, и не в бикуляр, а в целую подзорную трубу, словно он на борту корабля. И ему не стыдно ни капли!

Мора пригляделся и от неожиданности крякнул. Пригляделся и Лёвка.

– Кабздец нам, барин, – по-русски констатировал Лёвка. – Особенно Плаксин огребёт.

– Кто это? – Аделаиса перевела бикуляр на человека в ложе напротив. Мора молча взял из её рук бикуляр и тоже вгляделся.

– Вы хам! – возмутилась Аделаиса.

– Возможно, – согласился Мора, – а невоспитанный пират сей – сам дюк Курляндский, наш почтенный бенефициар и премилостивый патрон. Не иначе, прибыл в Цесарию для ревизии своих цесарских имений.

– А у него есть? – удивился Лёвка.

– Есть, такие же зачуханные, как Вартенберг.

Мора перевёл бикуляр на ложу Штраусов. Так, Рене уже нет. То-то он обрадуется старому другу…

– Кому, сын мой? – Рене лаской пробрался в своё кресло и машинально прижал к губам ручку фройляйн Мегид. – Вы простите мне недолгое отсутствие, дитя моё?

Перстня с камеей на его руке уже не было.

– Ваш герцог смотрит на вас в подзорную трубу вон из той ложи, – сердито выпалила Аделаиса.

– Это монокуляр, – поправил её Рене, прищурил глаза и вгляделся. – О, и Плаксин там.

– Отбрёхивается, – предположил Лёвка.

– Боюсь, он был готов к этой встрече, – скептически отозвался Рене, – в отличие от меня.

– Вы можете встать и уйти, – предложил Мора. – Это мне придётся ждать антракта, чтобы встретиться в партере с этим… Кромвелем…

– Кольбером, – поправил Рене. – Вот ещё, я не буду бегать от него, как нашкодивший кот, – Рене склонил голову, приветствуя герцога в его ложе. – Это герцогская ложа, с отдельным входом. А антракт уже вот-вот, Мора. Как только сопрано допоёт свою арию.

Герцог в своей – герцогской! – ложе отнял от лица монокуляр и о чём-то шептался с Плаксиным. Он был такой же, каким Мора запомнил его по Ярославлю, – весь в вороньем чёрном, похожий в профиль на героев с их камей – если бы те носили длинные белые волосы, собранные в хвост. Плаксин поднялся, вышел из ложи, и Лёвка тут же предрёк:

– Сейчас явится.

Плаксин и в самом деле не замедлил явиться.

– Рене, я прошу вас пойти со мной, – начал он с порога, видимо, зная, каким будет ответ. – Его светлость желает вас видеть.

– Уже видит, – усмехнулся Рене, – вон, таращится на меня в свой монокуляр, слепая тетеря.

– Рене! – взмолился Плаксин. – Ну не кочевряжьтесь, прошу вас, ваше сиятельство, не надо!

– Вы граф?

Потрясённая Аделаиса уставилась на Рене.

– Был когда-то, – отмахнулся Рене и повернулся к Плаксину. – Нет, Цандер, я не пойду. Довольно я набегался за ним за всю свою жизнь, пусть сам идёт, если хочет. Это мелочно, но я устал, мне надоело, Цандер.

Плаксин отчего-то просиял и пропал.

Сопрано допела свою арию, и, как и обещал Рене, начался антракт. Мора с тяжёлым сердцем сбежал по лестнице вниз, столкнулся в партере с господином Кольбером – отчаянно надушенным пачулями лысеющим типом – и незаметно вложил за его обшлаг последний перстень с камеей. И стрелой взлетел в свою ложу.

И, как, впрочем, и ожидал, у входа в ложу столкнулся нос к носу со своим великолепным нанимателем, высокородным болваном, герцогом Курляндским.

– Здравствуйте, ваша светлейшая милость, – по-русски приветствовал дюка Мора и поклонился – изящно, как только умел, – рад видеть вас.

– Молодец, научился! – похвалил его герцог. – Раньше кланялся, как лакей.

Цандер Плаксин маячил за его спиной – он подмигнул Море из-за герцогского плеча и попытался делать какие-то знаки, вроде бы намекающие на передачу перстня и счастливое окончание эпопеи.

Герцог же мгновенно утратил к Море интерес и ворвался в ложу – как чёрный смерч. Мора и Плаксин вошли за ним.

Сцена выходила презабавнейшая. Лёвка в углу давился смехом. Герцог нависал над креслом Рене – Аделаиса испуганно от них отпрянула – и почти орал на странной смеси французского и немецкого. Или всё-таки по-настоящему орал – из соседней ложи заглянула даже любопытствующая голова.

– Если ты думаешь, что у меня уже не хватит сил перекинуть тебя на плечо и унести, то ты ошибаешься! – Голос светлейшей милости грохотал, как камнепад. – И мне плевать, кто и что обо мне подумает в этой несчастной венской опере!

– Его светлость демонстрирует лотарингский диалект, – на ухо Море прошептал Плаксин.

– Было время, когда я душу дьяволу бы продал за такое твоё предложение, – смеясь, отвечал Рене на обычном французском языке, – но сейчас пламя перегорело. Мне не нужен твой позор, пойдём, Эрик, не стоит фраппировать почтеннейшую публику.

Он поднялся из кресла, отодвинул от себя герцога – тот преграждал ему путь – и вышел из ложи, и герцог покорно и растерянно последовал за ним. А Плаксин остался.

– Сейчас будет дополнительный спектакль!.. – Плаксин уселся в опустевшее кресло и вооружился бикуляром. – Всегда обожал смотреть, как они лаются.

– Что вы там поймёте? – удивилась Аделаиса.

Она сверлила взглядом пока ещё пустую ложу напротив и терзала в пальцах платок, и, кажется, начинала понимать, что в истории с Рене соперница её вовсе не госпожа Штраус.

– Я читаю по губам! – с гордостью пояснил Плаксин. – И могу послужить вам переводчиком. Ради ваших прекрасных зелёных глаз.

– Цандер начинал как шпион, – тоже уселся в кресло Мора, – быстро сделал карьеру, взлетел до личного телохранителя его светлости, а навыки остались. Он бог шпионажа.

– Я люблю лесть, – признал Плаксин, – и переводить буду и для тебя тоже. И даже для Лёвки. А, вот и они. Бедный дюк, как же он похудел в этой русской ссылке!.. – непонятно к чему заметил Плаксин и прильнул к бикуляру.

Две фигуры в герцогской ложе расположились в креслах – вполне мирно, – и Плаксин начал свой перевод:

– «Ты бросил меня, как надоевшую игрушку, в этом своём Вартенберге, среди разрухи и русских драгун». Это Рене. А это уже герцог. «Я не думал, что будет война. Я хотел спасти твою никчёмную жизнь. И, признаться, я просто очень захотел тебя увидеть. Рене. Ты увлекаешься, ты как беспечно играющее дитя – но потом ты ломаешь свои игрушки и бросаешь». Герцог. «Ты позабыл сказать – что я, как дитя, тащу игрушки в рот». Рене смеётся – впрочем, вы и так видите – и далее: «Для чего я тебе, Эрик? Что ты хочешь мне предложить – этот твой вечно недостроенный курятник Раундаль, этот твой курляндский Авалон?» Герцог. «В нашем с тобою возрасте Авалон – самое подходящее место, мой Рене…»

Оркестр заиграл увертюру – антракт окончился. Служители загасили люстры в зрительном зале, перестарались – сделалось темнее, чем было до антракта, и Цандер разочарованно вздохнул:

– Всё, ни черта не видно. Я не увижу, даже если они там поцелуются.

– А они могут? – в ужасе спросила Аделаиса.

– Было дело, – признал простосердечный Плаксин. – Но в опере, наверное, всё-таки постесняются.

Аделаиса прижала истерзанный платок к глазам и тихонечко – чтобы не мешать опере – зарыдала.

– У вас глаза размажутся, – напомнил Мора.

– Мне уже всё равно, – убито произнесла Аделаиса, – мне уже совсем всё равно.

– Вы же маг, – осенило вдруг Мору, – сделайте себе его доппельгангера. И лет на тридцать помоложе. И пусть он вас полюбит.

– Это будет совсем не то, – всхлипнула Аделаиса. – У меня доппельгангеры корявые получаются.

– Но получаются же? – заинтересовался Плаксин. – Можно я к вам потом обращусь? Так сказать, услуга за услугу?

– Да как вам будет угодно, – проскулила Аделаиса.

– А ведь я вас предупреждал про Рене, – противным голосом напомнил Мора.

– Никого нет… – Плаксин изо всех сил таращился в бикуляр. – В ложе никого нет. Там у них отдельный выход, они винта и нарезали.

– Может, вам просто не видно? – с надеждой спросила Аделаиса.

– Да нет, пустая ложа. Уехали, старые греховодники. А ты, Мора, переживал – что-то станется с твоим папашей. Считай, больше ты его и не увидишь.

– Вы так думаете? – не поверил Мора.

– Я тридцать лет знаком с этими господами, – не без гордости признался Плаксин. – Не могу сказать, что их союз скреплён на небесах, но дьявол точно приложил к обоим своё копыто.

– Они масоны? – вставил своё слово Лёвка.

– Да при чём тут масоны… – Цандер взглянул на Лёвку, и внезапная мысль осветила его невыразительное лицо. – Я зайду к вам перед отъездом, рассчитаемся, и я заберу у вас этот сундук с крючками. Думаю, Рене будет жаль опять лишиться своего рукоделия.

То был знатный переполох в Кенигсберге, когда прибыл к Мартине Гольц её считавшийся умершим муж, банкир Теодор Гольц. Этот утраченный банкир, на зависть городским болтуньям, оказался молодым красавцем и въехал в город в белой карете, и на шестёрке белых же коней, как дворянин. И шляпа была на нём белая-белая, с пышным пухом и с серебристым позументом.

Мора пошёл ва-банк – нахально нарисовал для себя документы на имя покойного Теодора Гольца. Наглость, говорят, второе счастье. Матрёна посмеялась, оценила эскападу.

– Зажадничал для меня третью свадьбу, золото моё?

Ведь никак им было не пожениться, если считалось, что и так они женаты.

Они собирались на карточную курицу – в Кёнигсберг нередко прибывали богатые растяпы, которых грешно не обыграть в карты. Мора вертелся перед зеркалом, Матрёна, уже одетая и подкрашенная, ожидала его и нетерпеливо ворчала:

– У всех нормальных людей наоборот. Жена крутится перед зеркалом, а муж её ждёт.

– Нормальным людям не нужно перед каждым выходом клеить на лицо носы, – напомнил Мора.

Явился лакей и провозгласил напыщенно:

– К вам – господин Александр Плаксин!

– Цандер! – растаяла Матрёна, и Мора приревновал.

Влетел Плаксин – кудрявый и стремительный, раскланялся, как паяц, и тут же впился поцелуем в Матрёнину руку.

– Ах, Цандер, вы, как всегда, галантны!.. – вздохнула Матрёна, и Мора совсем разозлился.

– Вообще-то, Цандер, мы уже уходим, – произнёс он мрачно, – и будем рады увидеть тебя, например, завтра.

– Правда, Цандер, у нас – курица, – подтвердила Матрёна.

– Завтра я буду уже в Вене, – похвастался Плаксин. – Знаешь, Мора, в Вене я познакомился с Казимиром Лёвенвольде, старшим братцем нашего Рене. Представь себе Рене, но только в два раза толще и с усами. Воображает себя шпионом. Надутый тип, и к тому же глупый. Рене просил ничего ему о себе не рассказывать.

– Как он, Рене? – спросил Мора.

– Да вот я, собственно, за этим и прилетел – как почтовый голубь. Твой папи написал тебе письмо, и ты сломаешь глаза, прежде чем разберёшь его почерк. Вот, держи, – Плаксин протянул Море конверт.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.