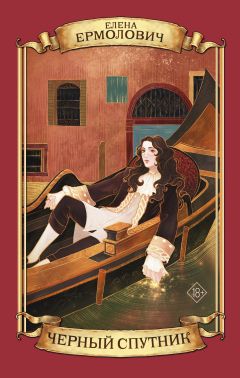

Текст книги "Черный Спутник"

Автор книги: Елена Ермолович

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

Портрет

За те два года, что Мора здесь не был, Москва не изменилась ничуть. Те же кривые горбатые улочки и насупленные домишки в желтоватой сени узловатых хирагрических вязов. И в реке, что ни день – всплывает утопленник, и под окнами лучше не гулять – может выпасть на шляпу нежданный сюрприз. Москва встречала слезами и грязью по пояс, и ворохом жёлтых листьев, поддельной медью берёзовой россыпи… Мора невольно припомнил подземный монетный двор Петьки Голощапа и призадумался – жив ли старый жулик? Петька в своих катакомбах печатал вот такие же медные тонкие монетки – как летели сейчас с берёз, на плечи Мориного нового француженкой шитого кафтана.

Жук-полицмейстер, что должен был подписать их абшиды, якобы свалился с инфлюэнцей. Но в приёмной полицмейстерской шептались, что его благородие на охотах, стреляет в Измайлове уток. Так путешественники и застряли в старой столице, бог знает, до каких морковкиных заговинок. Когда ещё благородию прискучит истреблять бессловесных тварей?

Скитальцы сняли номер на постоялом дворе вдовы Корольковой и, как мухи в патоку, погрузились в ожидание. Мора, с дворянской косой и во французских щегольских обновках, сперва затосковал, но потом, как нанёс визиты старым знакомым, оттаял, ожил и почти расхотел уже туда, за шлагбаум. Куда они там ехали…

А Лёвка гулять не мог, он сидел безвылазно в номере и следил за папи, чтобы тот не сбежал. Впрочем, Лёвка и не скучал. В Москве, то ли от безделья, то ли под влиянием гривуазного папи, в Лёвке проснулся художник. Он спёр или выпросил у хозяйки стопку бумаги и грифель и днями напролёт, сидя на окне, рисовал – гуляющих баб, и гуляющих куриц, и стайку извозчичьих телег на углу, и попика, бегущего по грязи, подобрав по-девически рясу. И люди, и звери, и вещи выходили у Лёвки с характерцем, с норовцом, с приметными узнаваемыми личиками, словно в каждом жила душа. А ведь по своей основной профессии Лёвка был ухарь, и наёмный гончий, и ночной, прости господи, тать – и вдруг с такой любовью и вниманием подмечал он мельчайшую чёрточку у божьих тварей.

Конечно же, узник папи не мог не перевернуть внезапное Лёвкино увлечение в свою ользу, вернее, для собственной забавы. Так кошка, не имея мыши, играет с клубком. И всё чаще, приходя под утро от московских приятелей, Мора видел, как сидят они вдвоём, Лёвка и папи, голова к голове, в свете дрожащей копеечной свечки. Папи что-то рассказывает Лёвке на смешном своём картавом русском, и Лёвка, по рассказу его, на жёлтом листе – рисует, рисует… И дело прошлое оживает под скрипучим грифелем, какие-то давние, ныне минувшие, папины приключения.

– А я ведь, грешным делом, полагал, что художество и татьба ночная – вещи несовместные. А, Лёвка?

Мора спросил это, и насмехаясь, и всё-таки терзаемый любопытством. Что такое рисовали они вдвоём, да ещё два вечера подряд?

– А папи говорит – весьма совместные, – флегматически отозвался Лёвка и почесал в голове. – Он и имя называл. Каравадзио. Живописец и тать. И ещё двух каких-то, я не запомнил…

– Дай глянуть-то, – взмолился Мора, – что вдвоём намалевали.

Был полдень, и папи спал – он всегда при возможности спал до трёх. По какой-то прежней своей селадонской привычке. И Море не перед кем стало держать фасон, сделалось можно и любопытствовать, и клянчить – ведь Лёвка был свой, не выдаст, не обсмеёт.

Лёвка с всегдашним туповатым равнодушием протянул товарищу дрожащие листы. Но Мора подозревал, что под слоновьей Лёвкиной шкурой сейчас трепещет нежное нутро творца – как-никак первый зритель.

– Не боись, – пообещал Мора великодушно, – ржать не стану.

На первом листе нарисованы были кушетки и стулья, но отчего-то меховые, лохматенькие, пушистенькие, словно пробивалась сквозь них трава. Спинки диковинной мебели увиты были цветами и листьями, а ножки изогнуты, подобно древесным корням.

– Почему они пушистые? – спросил Мора.

– Так трава, – пояснил Лёвка, – трава проросла. Они зелёные, из веток сплетённые, и травкой покрыты.

– А, топиары… – догадался Мора и пролистнул дальше.

Круглый фонтан в несколько этажей, сложные стрельчатые арки… Кое-где кривые Лёвкины линии были подправлены твёрдой, поставленной, явно привычной к рисованию чертежей рукой.

– Как думаешь, кто он прежде был? – шёпотом спросил Мора, кивая на спящего папи. Тот лежал, как кот, клубочком под пёстрой периной. – Может, художник? Смотри, как ровно рисует…

– Не, он дворецкий бывший, – покачал головой Лёвка, – но в знатном доме. Видишь, оно же всё для праздников – арки, фонтан. Он их заказывал для хозяев, вот и помнит.

– Не думаю, он ведь был дворянин… А для чего он просил тебя – это нарисовать?

Лёвка прокашлялся и выговорил с выражением, явно цитируя:

– И черты милого, утраченного прошлого встают передо мною, так валуны встают из воды при отливе, и кажется – что мы всё-таки ещё живы…

Мора собирался на свидание, к давней своей знакомой. Он стыдился короткого, с рваными ноздрями носа и теперь старательно клеил на лицо нос ещё один – изготовленный аптекарем из нежнейшей гуттаперчи. К даме ведь не полетишь с обрезанными крыльями, пусть даже это и крылья всего лишь носа.

Папи наблюдал за Мориными упражнениями иронически, подперев голову рукой. В Москве их с Лёвкой пленник сделался неожиданно покладист – не вредничал, не жаловался и принимал жизнь такой, какова он есть. Улыбался всем постигшим его невзгодам.

Мора отчаялся наклеить нос ровно и попросил без особой надежды:

– Папи, вы же прежде были светский лев? Ну помогите мне, что вы смеётесь…

– Я был светский лев, но не сифилитик, – усмехнулся папи. – Я попросту подобного не умею. Вряд ли я справлюсь лучше тебя.

Мора победил наконец-то проклятый нос и принялся размазывать по лицу белила. Папи наблюдал за ним с интересом. Сам-то он, даром что сидел дома, всегда был чуть-чуть подкрашен, он выравнивал пудрой цвет лица и подводил брови, как будто кто-то мог его оценить. Эту древнюю перечницу…

– У меня совет для тебя – размазывай за ушами, – папи сказал это почти что с симпатией. – Затёк пудры за ушами – признак upstart.

– Апста – что? – не понял Мора.

– Выскочки, парвеню, – перевёл папи. – А также дикости и небрежности. Небрежность уместна в одежде, но, когда рисуешь лицо, изволь быть внимателен.

Мора в зеркальце глянул – что там, за ушами – и растушевал.

– Папи, а для чего вы заставили Лёвку рисовать вам те пушистые стулья, – вдруг припомнил он, – и мохнатые диваны?

– Топиарная мебель, с сорокового тезоименитства, – непонятно ответил папи. – Так, захотел себе кое о чём напомнить.

– О чём же?

– О том, что мы были, и о том, что мы ещё живы. Я не удержался – это как заказать портрет старого друга, которого уж и нет.

– Так рисовали бы сами, – не понял Мора, – вы же не хуже Лёвки можете, я же видел.

– Нет, не могу, – отмахнулся папи. – Я умею только чертежи. И лица.

– Лица?

– Красить лица. Я ведь неплохой мумификатор, как ты помнишь.

Папи посмотрел на Морино набеленное лицо – как на чистый лист, как на белый холст. С каким-то почти что голодным любопытством.

– Ты идёшь на свидание? – спросил он.

– Давайте, папи… – Мора прочёл его, как книгу. – Ну, же, сделайте то, что вам так хочется сделать. Холст перед вами – рисуйте. Не всё же покойников…

– Закрой глаза.

Мора зажмурился – и едва сдержал смех, от щекотки сразу нескольких стремительных кисточек. Губка, тушь, острые пальцы, взбивающие волосы…

– Открывай.

Так быстро…

– Смотри.

Мора взял со стола зеркальце – нет, он, конечно, узнал себя. Мог он быть, наверное, и таким, просто сам не ведал об этом. В каждом есть демон, в каждом есть ангел. Нужно разве что суметь вытащить их на поверхность или же пригласить в гости. И ещё – и прежде Мора знал, что они с папи похожи. Многие и думали, что они в самом деле отец и сын. Папи был старше Моры на тридцать лет, старый дед, старая перечница, и вот теперь Мора видел в зеркале, каким он был прежде. Ангел, демон, отражение того, чего нет, кавалер с подведёнными синим оленьими глазами и злым саркастическим ртом.

– Папи, а кто это? – Мора поворачивал зеркальце и так и сяк и смотрел на нового себя. – Это вы, папи?

– Нет, Мора, – художник его вздохнул с сожалением. – Это другой человек. Не я.

А хорошо прожить жизнь – и всю – с таким лицом, с выражением скучающей надменной печали…

– Вы были красивый, папи, – проговорил Мора.

И папи подался к нему – что-то последнее на его лице подправить, и засмотрелся в него – в себя, как в зеркало. Показалось, что вот-вот поцелует, но, конечно же, он не стал, оттолкнул легонько.

– Теперь ступай. С глаз моих, а то я расплачусь.

Мора спрятал зеркальце, цапнул шляпу и побежал. И от него – тоже. И от себя.

В дверях столкнулся с Лёвкой – тот едва узнал его, в новом облике, но промолчал, разве что выпучил глаза. На лесенке Мора разминулся с хозяйкой, а во дворе – обогнал молоденькую поповну, и обе дуры так на него глядели – так бабы не глядели на него и прежде, когда ноздри у Моры ещё не были рваны.

«Ого, – подумал Мора, – открываются горизонты!..»

И ещё подумал: какая же жизнь была у него, у того, у такого?

Лошадке ядрышком полмордочки снесло

«И теперь мы, матушка, пребываем в баронстве Вартенберг, в том самом, которое король германский секвестировал у прежнего курляндского тирана. Встали мы здесь на зимние квартиры, на антресолях поместились офицеры во главе с Анисим Григорьичем, в залах у нас лазарет и лекари. Управляющий здешний немец, но знает по-русски. Гостят у него два доктора, то ли французы, то ли тоже немцы, так и из них один по-русски знает. Второй лекарь вовсе ничего не говорит и пьян всегда, но, когда мы имение только заняли, именно этот, пьяница, весьма ловко и раны латал, и даже ногу корнету Верещагину пилил.

Так и будем пребывать мы, матушка, до самой весны в баронстве на постое, в тишине и в полнейшей безопасности, и тревожиться вам посему за сынишку своего не следует. Остаюсь ваш почтительный сын, капитан-поручик Степан Козодавлев-третий».

Степан Козодавлев отложил перо. Писать ему приходилось, господи прости, на полковом барабане. Помянутый в письме курляндский тиран германского имения своего ни разу не навестил, а значит, и мебели никакой не завёл – комнаты стояли пустые, Анисим Григорьич, полковник, занял комнату управляющего, что с кроватью, а прочие квартиранты поместились на матрасах. А лекари, например, на чём они спят? Степан не знал, он заглядывал к ним в комнатку, там рядами стояли банки и склянки, а вот матрасов он как-то и не приметил. Или Степан так загляделся на склянки, что и не увидал матрасов? Склянки знатные были – и круглые, и длинные, и с носиком, и с тремя горлами…

Поручик Козодавлев запечатал письмо – осталось отдать почтальону. Поручик выглянул в окно, не ходит ли по двору почтальон. Почтальон частенько сидел на крыльце, дымил трубочкой и болтал – с лекарем или с маркитантками. Во дворе не видно было никого, только копался в соломе чудом спасшийся от полкового повара петух. И собака лежала посреди двора на боку, словно убитая. Но внизу, у стены, под самым окошком, слышна была немецкая речь. Степан отодвинул в сторону досточку – одно стекло было выбито и временно заложено вот так – и высунулся во двор, поглядеть.

Говорили управляющий, фон Плаццен, и тот из лекарей, что молодой и красивый. Лекарей было два, отец и сын, один молодой и красивый, другой старый и страшный. И пьяный всегда – как в драгунской балладе – «когда я пьян, а пьян всегда я». Но этот, старый, умел и лечить, и раны зашивать, а молодой – только языком чесал, блудил с маркитантками или чёрные дымы разводил в тех прекрасных склянках, что в лекарской комнате. Он был аптекарь, то есть алхимик, не хирург, и с точки зрения Козодавлева, персона бесполезная и даже лишняя.

Управляющий и лекарь говорили по-немецки, и Степан не понимал и трети – ну, лаялись, ну, один другого чем-то попрекал. Но беседа имела градус столь высокий, что Степан торчал в окне, не мог оторваться, любопытно внимал – вдруг подерутся. Интересно было, и кто кого одолеет, и, вообще, увидеть, как бесполезному красавцу-аптекарю прилетит в глаз.

– Вот вы жиган московский и оттого всё меряете по вашим жиганским меркам, – вдруг яростно выпалил Плаццен по-французски. «Ого!» – подумал Степан, по-французски он прекрасно знал, и слово «жиган» – тоже знал, что оно такое значит. – Вы полагаете, что я вас придерживаю для того, чтобы получить от вас выгоду? Да откроется путь – и я тут же переправлю вас в Ганновер, но нет пути, нет, как только откроется – да адьё! А содержание ваше от патрона прибыло столь ничтожное, что мне буквально пришлось…

– Пустить наши знания в дело? – иронически и, по счастью, тоже по-французски, бросил аптекарь.

– Да, да, мой друг. Да, так. Пока содержание ваше прошло от патрона через все руки, оно растерялось, видите же, ничего от него не осталось, это же не я украл.

– Так было, – с ухмылкой согласился красавец-аптекарь.

– Так было! – зло повторил за ним Плаццен. – Сейчас вашими лабораторными экзерсисами вы хотя бы сами себя содержите, а пройдёт полгода, год, и мы с вами сделаемся по-настоящему богаты. Европа спит и видит… Ведь вы с вашим папи – единственные, кто знает секрет, погодите, от клиентов ещё не будет отбоя…

– Делец-приобретатель… – с сарказмом проговорил лекарь. – Вы обогатитесь, Плаксин, только если папи не помрёт. Ведь без него я ничего не стою.

Степан подивился, что лекарь зовёт немца-управляющего вдруг русской фамилией, и что-то вспомнилось ему, с давних времён, с детства ещё, – что был и в Петербурге тоже какой-то Плаксин. Но кто такой – уж и не вытащить из памяти, но ведь тоже – какой-то немец и отчего-то с русской фамилией…

– Если вы желаете, чтобы папи что-то для вас делал – не привозите больше к нам лауданум, – отчаянно и зло попросил аптекарь, – до лазарета зелье сие всё равно не доходит. А папи… Я теперь не могу понять, на каком он пребывает свете. Он же и вам нужен трезвым, так пожалуйста, не привозите больше…

– Не стану, – пообещал Плаццен-Плаксин, – но это пустое, бог даст, и завтра будет для вас карета. Простите мне мою вспышку, надеюсь, вы не станете держать зла.

– А к чему? Ведь мы же с папи продолжим наше дело и в Ганновере? – рассмеялся аптекарь. – Ведь правда, Плацци?

Управляющий кивнул, хохотнул, ударил лекаря по плечу и зашагал прочь, долговязый, как циркуль землемера. Лекарь набил трубку, закурил – и тут же, откуда ни возьмись, подскакал к нему и почтальон:

– Алоис Палыч, дайте прикурить, а?

Пока почтальон прикуривал, Степан закрыл окно доской, сбежал на улицу, протянул письмо.

– Держи, Прокоп… – и тут же, по-французски, спросил у лекаря. – Алоис Палыч, а верно, что у вас есть табак такой, чтобы спать крепко и кошмаров не видеть?

Прекрасный лекарь поднял бровь, потом задрал голову, придерживая шляпу, поглядел наверх, на заложенное доской окошко, нежно улыбнулся и ответил по-русски:

– Степан Степаныч, есть и такое. Если изволите пройти со мною, я вам с удовольствием отсыплю. Только порции нужно тщательно отмерять, чтобы сон крепкий не перешёл в сон вечный.

Пока они шли в комнатку лекарей, аптекарь говорил со Степаном, всё по-русски, на удивление гладко и чисто.

– Что же такое видели вы на войне, Степан Степаныч, что отныне не спите? Детишек штыками убитых, или тех баб, что с задранными кровавыми подолами вдоль дороги валяются, мёртвые, по всему пути следования русской армии?

Поручик не понял, издевается он или спрашивает всерьёз.

– Коня подо мною убило, – сказал он коротко, – ядром полморды снесло.

– А-а, с тех пор и сон нейдёт? – аптекарь отворил дверь, пропустил Степана вперёд себя. – Да, это очень страшно. Прошу, говорите тише, папи спит.

Степан огляделся – где спит? Стол посреди комнаты заставлен был баночками, стаканами и колбами, и пахло – остро и как-то свежо, словно после грозы. Позади стола, в углу, огороженная пологом, помещалась кроватка на львиных ногах, и в ней, действительно, кто-то спал, наверное, второй доктор. Видно было, как он дышит – покрывало тихонечко поднималось и опускалось. И чёрные волосы волной лежали на подушке, длинные, как у женщины, и, кажется, на удивление чистые.

– А вы где почивать изволите, Алоис Палыч? – шёпотом спросил аптекаря Степан.

– На матрасе, в ногах у папи, – криво усмехнулся прекрасный аптекарь, – как пёс. Матрас ныне сложен, а ночью я его разворачиваю. Вот ваше снотворное, держите и пользуйтесь с осторожностью. – Алоис Палыч протянул Степану металлическую коробочку, и к ней маленькую ложечку. – Смотрите, одна ночь – одна ложка. Две – стошнит, а три – уже сон вечный.

Степан открыл коробочку – табак в ней был белый, крошками, и непохожий вовсе на табак.

– Сколько должен я вам за него? – спросил поручик.

– Ничего. Разве что извольте позабыть нашу с Плацценом болтовню, то, что вы там подслушали, пока торчали из окна, – мило улыбнулся аптекарь. – Сделайте нам обоим такое одолжение.

– Вы для него такой вот табак делаете? – воскликнул поручик, нечаянно возвысив голос – внезапная догадка обожгла его, как розга.

– Тише! – нежнейше прошептал аптекарь и даже палец прижал к губам. – Папи спит… Нет, мы делаем не табак. Многие знания – многие печали, правда ведь, Степан Степаныч? Вам не надобно знать, и никому не надобно знать, что мы делаем для господина Плаццена.

Он бережно, двумя пальчиками, вытянул из кружевного рукава тончайший шёлковый шнурок, и, играя, обернул шнурок вокруг одного пальца, вокруг другого, и потянул. Отчего-то это было страшно.

«Жиган московский», – вспомнил Степан и вспомнил, что это слово значит. Что ему там твоя дворянская шпажка, и твоя пиштоль, и дворянская честь, и дуэльный кодекс – задушит ночью, и всё, всё…

– Прощайте, Алоис Палыч… – Степан поклонился. – Спасибо за табак. Я не стану о вас болтать, слово дворянина.

– Славное слово – когда вы дворянин, – отчего-то грустно сказал Алоис Палыч.

– Я – дворянин.

– Да знаю я, Степан, я вовсе не о том. Прощайте и вы, простите, коли чем обидел…

Степан деревянно вышагнул за дверь и за дверью замер в тёмном ледяном коридоре. Повертел в руке коробку с табаком – вот зачем просил? Из озорства? А если яд в ней окажется?

– Кто это был, Мора? – послышался за дверью незнакомый голос. Тихий, мягкий, как бархат, и с таким чистым французским выговором. Ну да, аптекарь француз, значит, и папи его, старый доктор, тоже француз. Прежде Степан и не слышал, чтобы старик говорил…

– Мальчик, русский поручик, – вполголоса ответил Алоис Палыч. – Завтра нам карету обещают до Ганновера, можете потихонечку собираться, папи.

– Собираться – из руин, из осколков? – нежно рассмеялся папи. – Но да, здесь слишком уж тяжко. Нужно ехать, отвлечь себя переменой места. Это проклятое баронство представлялось мне некогда чем-то вроде рая, я мечтал, как я окажусь здесь и меня ожидает в этом Вартенберге что-то такое, такое… Знаешь, Мора, я в молодости всё мечтал заняться любовью на тигровой шкуре, но, когда доставили мне эту шкуру… И на шкуре было оно как всегда. И здесь, в Вартенберге, – всё оказалось как всегда.

– Поручик нас слушает, – веселясь, отозвался Алоис Палыч. – Не ушёл, стоит за дверью.

«Тьфу ты!..» – подумал сердито Степан, спрятал коробочку с табаком и зашагал от двери прочь.

Вот так бывает – весь день промаешься, зеваешь, спишь на ходу, а уляжешься в постель – и голова ясная. Степан лежал в темноте, слушал, как сладко храпит за стеной полковник Анисим Григорьич. Как труба иерихонская…

Поручик не решился пробовать дарёный Алоисом Палычем табак – а вдруг там яд окажется. Просил-то он из озорства, из любопытства, а на самом деле спал – как убитый. До сей ночи…

Степан встал, подошёл к окну, носом ткнулся в стекло. Во дворе одиноко, красным, как глаз Вельзевула, горел огонёк чьей-то трубки. Вот огонёк разгорелся поярче, осветил лицо – тонкую, породистую физиономию красавца-аптекаря. А вот из-за конюшен выплыл тёплый, славный ореол фонаря – в руках у Плаксина-Плаццена. Управляющий подошёл и запросто взял изо рта у курильщика трубку, и сам затянулся, а аптекарь и не подумал возражать. Фонарь озарял уютным жёлтым сиянием их обоих, как они шепчутся, склоняясь друг к другу. Но уж теперь-то Степан их слов не слышал.

Алоис Палыч тонко улыбался и красиво подбрасывал в руке снятые перчатки. Степану сверху, в темноте, сперва почудилось, что это птица в его ладони. Рвётся вверх, трепещет крылами.

У французов есть такое – «дежа ву», когда увиденное впервые вдруг кажется несомненно знакомым…

Вот это движение: перчатки, подброшенные в ладони так, что мнится, будто они – птичьи крылья.

Степашке десять, и он впервые гостит на службе у папеньки, камергера, Степана Козодавлева (второго). В Петергофе. Папенька прихватил Степашку с собою на службу на денёк, по секрету, чтоб сынишке посмотреть на царицу. Но царица сегодня болеет, лежит в покоях, не выходит. Степашка её не видал и потом уж не увидит никогда. Зато видел Степашка двух первых придворных красавиц, Лопухину и Юсупову, столь схожих и разных, как геральдические фигуры. Одна золотая, другая в серебре, одна хохочет, другая злится, но обе беленькие, гладкие, словно пасхальные яички, с одинаково прорисованными акварельными личиками – куколки. Фонтаны видел Степашка, и позади фонтанов – самого курляндского тирана Бирона, как он играет с собачкой. Тиран был совсем таков, каким на потешных листах рисуют антихриста – с тёмным хищным лицом, с чёрными злыми бровями, он бросал собаке драгоценную свою трость и страшно смеялся, и драконьи демонские глаза его дивно сверкали. Кругом тирана стояли кружком тиранские подхалимы, кавалеры, в точности похожие на него, только пониже и похуже. В таких же чёрных кудрях, в точно таком сиреневом, но бледнее, как уже чуть размытые, меньше и меньше, отражения в зеркальном коридоре. Собачка приносила трость, и подхалимы одновременно ей аплодировали.

– Встань за Балка, – шёпотом велит папенька Степашке, и Степашка тотчас прячется за спину толстого камергера Балка. За папеньку ему не спрятаться – у того талия в двадцать два дюйма, он столь изящен, что, кажется, даже просвечивает.

– А что, побьёт он вас, коли меня заметит? – спрашивает Степашка.

Папенька с Балком переглядываются, хихикают – курляндский тиран обер-камергер, им обоим непосредственный начальник.

– Он не дерётся, – поясняет весело Балк, – но наорёт – мало не покажется. Его светлость орёт так, что бокалы трескаются.

Они гуляют по саду, по розовым грядкам – Степашка, камергер папенька и приятель его, камергер Балк. Через час за Степашкой явится дядька, увезёт восвояси, в город, к маменьке. Царицы Степашка так и не увидал, но зато – фонтаны, розы, лебеди, дамы в мушках, собачка и даже целый тиран… И такие лесенки, и такие гроты, и беседочки, и мосточки…

– Встань за Балка! – папенька тянет Степашку за рукав, стремительно вбрасывая за спину корпулентному камергеру. – И не дыши!

Это, видать, опасность самая настоящая – не чета тирану. На вершине ажурной лесенки, кружевным абрисом на фоне слепящего солнца – фигурка, будто козочка на вершине скалы. Кавалер, ещё изящнее папеньки, и он вовсе на них не смотрит, в сторону глядит и вверх. Он их и не видит.

– Что, этот – дерётся? – спрашивает ехидно Степашка.

Кавалер тот, как кузнечик, куда ему драться…

– Цыц! – шипит Балк. – Увидит с мальчонкой – прочь обоих выкинет от двора, как щенков.

Степашка из-за Балкова плеча с любопытством и опаской глядит на ужасного кавалера. Вот он переступает на каблучках, лениво стягивает с рук перчатки. Степашка уже изучил галантный язык и может прочесть все мушки, наклеенные на кавалерском бледном матовом личике. Над губой справа – «оставьте надежду», и на левой скуле – «вы наскучили», или даже «окончательный разрыв», ведь злодейка наклеена высоко, почти что под самым глазом. Вот он тросточкой отбрасывает камешек, и тот летит, подскакивая, вниз по ступеням, но кавалер и не смотрит вслед, всё глядит в сторону и вверх.

– Рене! – зовёт издалека женский голос.

И он улыбается змеино, лишь приподняв уголок накрашенных ярких губ, и подбрасывает перчатки в руке. Так, как будто вспархивают в ладони голубиные крылья.

– Рене!

Ещё раз, последний – трепет крыльев в ладони, словно из рук рвётся птица, и он поворачивается, уходит, и удаляется цокот – и тросточки, и каблучков.

– Кто это, папенька, был?

– Обер-гофмаршал, Лёвенвольд-третий.

– Третий – как я, Козодавлев-третий?

– Нет, ты третий оттого, что дед у тебя первый, папенька второй, а ты, внук – третий, а их три брата, и этот – третий, младший, – поясняет папенька.

– Третий Тофана, – хихикает Балк.

– Рано знать ему про Тофану, мал ещё, – одёргивает Балка папенька.

– А отчего он детишек-то не любит? – спрашивает Степашка.

– Детишек?..

Пока папенька перебирает, что бы правильное такое ответить, хохотун Балк отвечает за него:

– Да оттого, что собственный сын его однажды едва не повесил! С тех пор его высокопревосходительство детишек и не жалуют.

– Герман Фёдорович, вы порою невыносимы! – папенька сердится и топает на озорного Балка ногой.

Балк картинно стыдится, прикрывая лицо пухлой ручкой – но за раздвинутыми пальцами сверкают весело тёмные хитрованские глаза. И потом, через час, перед самым отъездом, шалун-камергер отпускает ещё одну, последнюю шутку. За рукав, улыбаясь и подмигивая, отводит Степашку от папеньки, чуть в сторону, по гулкому, прохладному, пустому коридору. Кивает на портрет на стене, высокий, в пыльной золочёной раме.

– Узнаёшь симпатию?

На портрете – давешний обер-гофмаршал, разве что без злобных мушек. Оленьи грустные глаза, яркий злой рот, изящные ноздри, как будто защипнутые – точно его. Портрет дурно писан, но, как говорится, порода всё равно видна – тонкие острые пальцы, узкая кость, капризный остзейский прикус. И фигура, столь характерно будто бы переломленная в талии. Но отчего-то персона на портрете в горностаевой императорской мантии, и скипетр у него в руке, и парик старинный, лохматый, такие давно не носят. Неужели прежде он был… Да как так-то? Да не может быть!

– Ага? – смеётся забавник Балк.

– Герман Фёдорович, вы порою за гранью добра и зла! – папенька подходит и за другой рукав увлекает Степашку от портрета прочь. И уже оглянувшись, в последнем полуобороте, успевает Степашка прочесть внизу на портрете – «его императорское величество государь Пётр Вторый». Ага…

Ага… Степан промаялся бессонницей, и всё-таки зачерпнул под утро из табакерки. И, конечно, там оказался не яд – поручик попросту проспал как убитый до самого обеда. Леща огрёб от Анисима Григорьича: «Нет в тебе, Козодавлев, молодцеватости».

Лекари отбывали в свой Ганновер. Полковник отпустил их, подписал их абшиды. Хитроумные банки и склянки оставлены были в наследство полковому лекарю, тот как раз только вынырнул из запоя и в награду получил игрушки.

Степан чистил коня и смотрел, как сходят они с крыльца, аптекарь и его папи. Долгожданная карета, запряжённая парой гнедых, стояла перед домом, и на козлах сидел их, лекарский, кучер, Лёвка, звероподобный человек-гора.

Прибежали проститься маркитантки, Марта и Зоя. И Зоя так плакала, так плакала – а лекарь-папи её утешал. Что-то шептал на ушко и гладил по волосам тончайшими белыми пальчиками. Степан припомнил рассказ этого папи про любовь и тигровую шкуру и подумал – вот же какое богатое у человека прошлое, есть что вспомнить. К отъезду старый лекарь проспался, протрезвел, принарядился – стало видно, как похожи они с сынишкой, просто копии друг друга, разве что с разницей в тридцать лет. Оба тёмные, тонкие, как росчерк тушью в девическом альбоме, бледные, с подведёнными глазами. Красивые, черти… Недаром маркитантки ревели.

Алоис Палыч (а ведь папи звал его совсем по-другому, отчего-то Мора) разглядел поручика с его конём и помахал, а потом поцеловал кончики пальцев и сдул воздушный поцелуй в сторону Степана – мол, прости-прощай, любезный друг.

– Пожалуйста, прекращай меня копировать, – смеясь, попросил его папи. – У тебя комично выходит. Я это делаю совсем по-другому, вот так.

И он послал Степану свой воздушный поцелуй – и в самом деле, куда изящней.

– Смиритесь, папи, вы мой кумир, и я продолжу копировать вас – во всём… – Красавец аптекарь рассмеялся, показав белейшие хищные зубы, и подсадил папашу в карету. Забрался и сам, захлопнул дверь, крикнул: – Лёвка, гони!

– Ладно, барин! – отозвался звероподобный Лёвка и свистнул совсем по-разбойничьи.

И карета покатилась, прочь со двора – петух едва успел отлететь в сторону с дороги. Зоя опять заревела, Марта протянула ей платочек.

– Ах, Рене… – в платочек проплакала Зоя, и Марта спросила:

– Отчего ты так его называешь, ведь его сынок Алоис Палыч, выходит, и папаша – он должен быть Павел, или Пауль какой-нибудь их немецкий.

– Оттого что ты дура!

Зоя бросила ей мокрый платок и побрела, сгорбившись, и вся спина её выражала отчаянное горе.

«Я скучаю по вам, любезнейшая Марья Антоновна, неизбывно и бесконечно, как бесконечны хрустальные созвездия на своде небесном…» – вздохнул и погрыз перо поручик Козодавлев в надежде на вдохновение. Вспомнилось невзначай, что у папеньки Марьи Антоновны Стрешневой, невесты его, как раз в кабинете красуется на полу тигровая шкура, привезённая полковником Стрешневым из персидских походов. Ага…

Степан вытянул из кармана коробочку с тем, Алоиса Палыча, табачком, приложился разок, и муза к нему – полетела.

«Знали бы вы, любезная Марья Антоновна, как в разлуке с вами страдает покорный ваш раб, как тоскует, не видя боле вашего милого лица. Походные лишения, невзгоды, нездоровье – всё ничтожно, в сравнении со страданием, что причиняет мне невозможность видеть вас. Меланхолия, желчь чернейшая, заливает сердце моё, пока мы с вами в разлуке, и даже смерть не страшит меня так, как страшит малейшая возможность утратить вашу благосклонность. Что там, смерть не страшит меня вовсе, вот давеча, в последнем бою, пребывал я спокоен, даже когда лошадке моей ядрышком полмордочки снесло…»

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.