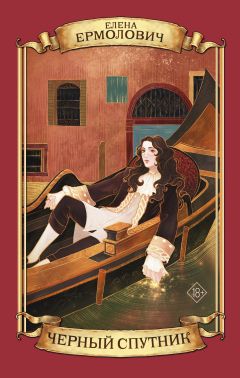

Текст книги "Черный Спутник"

Автор книги: Елена Ермолович

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)

На тот берег

Река была мертвенная, стальная, и только у самого того берега – радостно-синяя. Остроносые чёрные птички будто бы разбегались с обрыва и с размаху влетали в воду, кого-то в ней ловили. А кошка сидела у самой воды, на песке, и лапой дёргала, и всё надеялась уловить их.

Народ толпился на пристани, ждал переправы. Жара стояла небывалая, всё и вся плавящая, а лодки даже и не было видно ещё на воде, но натура человеческая так устроена – беспокойство, нетерпение, щемящее подозрение – «а вдруг не влезу?» Толпились с тюками, корзинами и котомками, зыркали друг на друга подозрительно, припоминали, кто первый пришёл, – таков уж человек, такова природа…

Трое путников, точно знавшие, что они-то на лодке наверняка уплывут – у них было условлено с лодочником, – сошли с горячей пристани и теперь сидели на увядшей июльской травке, в тени двух причудливо перекрученных сосен. Все трое были монахи – двое мелких и один очень большой. Видно было по ним, что монахи ряженые, на одном из мелких и вовсе скорбное вервие туго перетягивало талию, как пояс на гризетке. То ли ухари, то ли беглые, с пересылки, – никто здесь не спрашивал, кто, что? Гуляй, пока не хватились. Длинноволосы, грязны, бородаты – ну, выходит, монахи, а более спроса нет.

Неподалеку, возле сторожки, два детинушки, голые по пояс, монотонно и уныло пилили длинное бревно и пели при этом.

– Белый-белый понедельник, завсегда последний день, – затягивал один, и потом – ух! – рывок.

– Молодой зелёный вторник, раскалённый ясный день, – вторил ему другой и тоже – ух! – дёргал на себя пилу.

– У моряков подобная манера пения именуется «шанти», – проговорил, чуть картавя, тот монах, что с перетянутой талией. – Задаёт темп монотонной однообразной работе.

Он говорил по-русски, но в речи своей слишком уж напирал на шипящие – слышно было чужака, иноземца.

– Ох, папи, лучше молчите! – устало отвечал ему столь же изящный его спутник, коротконосый хищный красавчик. Он только что поймал в воздухе на подлёте очередного комара – совсем как кот лапой. – Ваша речь выдаёт вас еще пуще, чем этот ваш… пояс. Молчите, если желаете, чтобы я довез вас хотя бы до Перми.

– Он и мыться хотел, – пробасил угрюмо очень большой монах. – Вот кто тут моется? До Перми доедем – так я вам баньку истоплю, ваш-сиятельство, а сейчас – ни-ни, палево…

– Палево, – передразнил «ваш-сиятельство» с акцентом и с отчаянием. – Merde!

Он закрыл лицо руками, запустив пальцы в длинные волосы, – демонстрировал, насколько спутники обрыдли ему и противны.

– Намучаемся с ним, – в пространство выговорил без выражения монах-здоровяк, – хапнем горюшка…

Хищный его товарищ поднялся с земли, сорвал травинку и принялся разгонять над собою тугое комариное облако.

– Вот демоны!.. – Он двигался резко, словно фехтуя. – Ни в какую… Лёвка, глянь, как парнишка на нас уставился. Знаешь такого?

Изнизу, с пристани, смотрел на них внимательно молоденький мальчик – в крестьянском, голоногий, с наплечной холщовой сумой.

– Не, не знаю, – прогудел монументальный Лёвка.

– Я его знаю.

Их третий отнял руки от лица. Мальчишка с пристани тотчас расцвёл улыбкой и помахал – ему, кому же ещё.

– Мальчик, папи? – ехидно усмехнулся хищный его спутник. – Я всегда подозревал, что вы любите…

Мальчишка шагнул было к ним, но смутился, передумал, спустился с пристани на прибрежный песок и принялся гладить давешнюю охотницу-кошку.

– Пойду я до ветру… – Лёвка поднялся, закрыв собою и пристань, и мальчишку, и самоё реку. – Может, грибков по пути наберу.

И медленно, вразвалочку, пошёл – но не в лес, а вниз по склону. Хищник же присел опять рядом со своим спутником, заглянул в лицо ему.

– Так он знает вас, папи, этот мальчик?

Папи нахмурился. Ему было, наверное, много лет, но – хрупкость и то, что зовётся обычно словом «порода», – всё это как-то скрадывало возраст, ну и борода. И глаза у него были красивые, как у византийской иконы.

– Этот мальчик – он девочка, Мора, – ответил папи вкрадчиво, с шепчущим своим акцентом. – Дочка нашего старосты, её выдавали замуж, насильно, за богатого старика. И однажды нашли возле пруда – её башмачки и… как это будет… сарапан?

– Сарафан.

– Да, Мора, сарапан. Все думают, что она утонула. А она, выходит, умерла точно так же, как и я, – улыбнулся он, тепло и беспомощно, – понарошку.

Хищный Мора плавным танцующим движением переместился, перетёк – уселся на корточки напротив своего собеседника.

– Нет, папи, – произнёс он почти нежно, – вовсе не как вы, папи. Вы доедете до Перми, и Лёвка сочинит для вас русскую баню. И потом мы продолжим путь наш дальше. А она…

– Умерла, – мгновенно отозвался его папи и снова закрыл лицо ладонями – только торчал меж ладоней бледный кончик носа, – и взлохматил пальцами длинные, с проседью, волосы. – Она умерла. Merde, merde, merde…

– Такие девчонки не молчат на допросах, – тихо и грустно проговорил Мора, глядя с состраданием на его трясущиеся пальцы, – они как дыбу видят – сразу соловьём поют, всё припоминают, и сверху ещё. А то, что её поймают, – дело времени, не полицмейстер, так попы. Чтоб штаны носить, тоже привычка надобна, а она зелёная совсем, как сопля. Я поклялся довезти вас, папи, и поверьте, вы мне дорого стоили. Жаль мне утратить вас – из-за сентиментальной глупости.

Пильщики у сторожки запели хором, на два голоса, теперь припев:

– И мы проснёмся на другом берегу… И мы очнёмся на другой стороне… И, может быть, вспомним…

– Странные шанти у русских, практически философия Плотина, – с глухой иронией прошелестел папи из-под завесы своих волос и почти улыбнулся. – Ты правильно всё делаешь, Мора, просто я уже очень старый. Меня это уже ранит.

– Заживёт, – хищно улыбнулся Мора, хотел прибавить «до свадьбы», но тотчас подумал – какая у старого гриба свадьба? С кем? И не прибавил. Он поднялся с корточек, вгляделся, прищурясь, в металлическую рябь речной воды. – Лодка плывёт. Пойдёмте, папи, встанем поближе – чтобы лодочник сразу нас признал. А Лёвка пусть догоняет нас, гулёна.

Лёвка запрыгнул в лодку перед самым отплытием – пришлось попросить из-за него на берег одну бабу с корзиной. Много места он собою занимал… Баба скандалила сперва, потом ревела, но лодочник остался непреклонен, уговор дороже денег. Мальчишки в лодке не было, и на пристани, и на берегу не было, и, наверное, нигде уже. Только кошка бродила по песку, тянулась лапкой за птицами.

– Гляньте, красавцы какие, – Лёвка разложил на коленях, на чёрной рясе, свою добычу, – и белые есть, и моховички, и гриб польский. Доплывём – и жарёночку знатную состряпаем…

Лодочник оттолкнул своё судно от берега, гребцы взмахнули веслами. Они, слава богу, не пели в дороге никаких шанти. Кама-река расстилалась вокруг серой гладью, под серым же, мертвенно-раскалённым небом, и только вдали светилась радостно узкая, словно отрезанная, яркая синяя лента. Там, далеко, у самого того берега.

Щёки, подложенные ватой

(оммаж Колдуэллу)

Когда добрались до города, уж ночь была. Постоялый двор выбрали самый простецкий, но – всё равно. Лёвка сбегал куда-то, по старым знакомым, привёл цирюльника – и этот блатной цирюльник подровнял им всем троим бороды, да столь гривуазно, что Мора не поскупился и заплатил ему вдвое. Потом хозяюшка, разбуженная в ночи и оттого очень добрая, затопила для них баню. И это было если не счастье, то почти на него похоже, после такой-то дороги.

Мучительная жара спала, зарядил затяжной мелкий дождь, и в совсем уже осенней нежданной прохладе – жаркая банька как никогда пришлась кстати. Девять блаженств евангельских – так определил этот их расклад Лёвка, горячий приверженец русской ортодоксальной веры.

Мора, зажмурившись, окатил себя из ковша – и вместе с пылью и грязью и грязевыми муаровыми разводами смылось с него и его лицо. Сошли с кожи давние белила, и проступила на физиономии въевшаяся пороховая арестантская татуировка, буквы «в», «о» и «р». И ноздри – стало видно, что когда-то были рваны, – обозначились шрамы на крыльях короткого, будто бы ножницами подрезанного носа.

– U-la-la… – с каким-то злым удовольствием проговорил его спутник, его подопечный, как только разглядел перемену, и прибавил ещё фразу, вроде бы на немецком.

Но Мора, знавший немецкий не хуже русского, почему-то его не понял.

– Что вы сказали, папи? – переспросил он подозрительно. – Это что, по-тарабарски?

– Это по-цесарски, – лениво отвечал его папи. – Не бери в голову, Мора, всё равно тебе не угнаться. Как бы тебе ни нравилось играть в кавалера, ты, увы, никогда им не будешь.

Лёвка умилённо хмыкнул – его почему-то забавляло то, как папи злится. Лёвка смерил их обоих отечески добрым взглядом, ополоснул лицо напоследок ледяной водой и затем вышел из бани вон. Он в бане никогда подолгу не сидел, боялся сомлеть, отчего-то голова у него улетала, как сам он говорил. Лёвка был человек-гора, антик, гипербореец – но натопленная баня была его единственной обиднейшей слабостью.

Мора не оскорбился, он уже привык к подобным колкостям. Он с любопытством следил, как подопечный его, завернувшись в простыню, медленно расчёсывает длинные, с проседью, волосы. Папи был для Моры живым учебным пособием – манеры, стиль, подача своей персоны… Мора толком и не знал, кем его папи был прежде, какой-то списанный придворный селадон… Но папи был в понимании вчерашнего арестанта – канон, эталон, образец кавалера. Папи никогда не делал лишних движений и жестов, как будто бы жалел лишний раз потратить себя, всё у него выходило лаконично и красиво – и даже, прости господи, вычёсывание вшей.

Мора, сощурясь, смотрел в полумраке на его поднятые руки – и на тёмные шрамы вдоль вен, контрастные на очень белой коже.

– Папи, неужели вы когда-то пытались себя убить? – спросил Мора иронически, но снедаемый жесточайшим любопытством.

– Куда мне, скорее наоборот, – пожал плечами папи, и снова с дидактической какой-то грацией. – Это всего лишь шрамы от медицинских стилетов. Противоядия, Мора, – то, что так тебе интересно. Сколько шрамов – столько раз целовал меня чёрный ангел, да, видишь, так и не зацеловал до смерти.

Мора мгновенным сноровистым движением свернул на голове тюрбан, и безобразные татуировки проступили на его лице особенно отчётливо, еще и перекошенные из-за натянувшейся кожи.

– Так ты недалеко уйдёшь, – философски вымолвил папи, – с этими тюремными клеймами. Что же ты будешь делать?

– Тю! – рассмеялся Мора.

Он придвинул к себе котомку, извлёк на свет божий коробочку с белилами и не глядя растушевал по лицу краску – но и не глядя вышло у него совсем неплохо.

– Ты носишь пудру с собой? – восхитился папи. – Беру назад свои слова, те, что были про кавалера. Может, из тебя что-нибудь да и выйдет. Только это ведь делается вовсе не так… – он приблизился к Море и кончиками пальцев что-то на лице его поправил. И тотчас зрительно приподнялись скулы, и Морино лицо приобрело несколько надменное выражение. – Вот теперь всё правильно. Надеюсь, твои вши не перепрыгнули на меня – ведь я только-только вычесал своих.

На другой день, к вечеру, Лёвку навестил давний его приятель по прозвищу Плюс. С таким именем и гадать не надо было, что за человек – несомненно карточный шулер. Вместе с Лёвкой они сели играть, составили так называемую курицу – на постоялый двор пожаловала ватага лопоухих соликамских купчишек, и грех было не воспользоваться случаем.

Папи бродил возле игроков, нарезая круги, как лиса, но Мора не дал ему играть и сам не сел.

– Мы невезучие игроки, папи, – прошептал он на ухо. – Встанем из-за стола без штанов. А Лёвка – он работает… Бог даст, чутка прогонные сэкономим…

– С сорок второго года, Мора, – прошелестел его подопечный с тоскливым вожделением. – Я ведь не играл с сорок второго года…

– Мне двенадцать стукнуло в сорок втором, – тут же припомнил Мора. – В первый раз поцеловался. В кирхе, с пасторшей.

И вот после этой «пасторши» и влетела в гостиную встрёпанная перепуганная хозяйка.

– Вы же лекари оба, кажись? – встала она перед Морой и его папи, словно живой вопросительный знак, правда, несколько рябой и квадратный.

По документам они и в самом деле были аптекарь и зубодёр, отец и сын Шкленаржи – собственно, оттого Мора и обращался к своему спутнику – папи. Но, конечно же, они были тот ещё аптекарь и тот ещё зубодёр…

– У Малыги девка помирает, цирюльника кликнули, а он – в дымину лежит, – пояснила хозяйка.

Мора ощутил мгновенный укол совести – ведь именно он, Мора, щедро переплатил цирюльнику, и, выходит, тот на радостях и запил. Но, всё равно соглашаться им было нельзя – им, тем ещё аптекарю и зубодёру…

– Проводи нас, – вдруг сказал его папи по-русски, очень чисто.

У него был дивный музыкальный слух, и он мог бы всегда говорить по-русски без акцента. Но – он находил это скучным.

Хозяйка воспрянула под ворохом тряпок, которые почитала она шалями, и повела их за собою, как наседка цыплят. Папи в последний раз оглянулся на игроков – и с такой тоской…

Она была голубая, как лёд. И почти прозрачная – кончик носа, казалось, даже просвечивал в пламени свечи. Папи взял её руку, потрогал пульс – и потом посмотрел на синие её ногти, и сделал лицо – почти такое же грустное, как возле карточного стола.

– Здесь нечего ловить. Amanita phalloides, – проговорил папи без интонации. – Даже будь при мне прежний мой арсенал – всё было бы без толку. Противоядия нет.

– А что за аманита-то? – шёпотом переспросил Мора.

Мамаша пациентки мельтешила тут же, и с нею пять или шесть извечных русских старух, всегда обретающихся во всех русских домах – в самых разных декорациях. Мора устыдился показывать при них своё невежество, и папи это понял и ответил ему по-немецки.

– Это такой гриб, я не знаю, как он называется у русских. Она уже покойница, у неё нет шансов. Разве что нам с тобою стоит сказать их попу, что у девчонки плохо с сердцем. Сам знаешь, как хоронят самоубийц.

– Что он сказал-то? – мать девушки встала напротив Моры и снизу вверх заглянула в его глаза. – Не помрёт Маланья?

– Помрёт Маланья, – отвёл глаза Мора. – Мой отец говорит, что сердце у неё больное, до утра не доживёт. Кто-то, видать, сильно огорчил вашу девку – вот сердечко-то и не вынесло. А ещё отец говорит – попа зовите.

– Позвали…

Краем глаза Мора увидел – как шепчется папи с одной из ворон-старух. Это был его талант – находить общий язык со всеми женщинами, и с молодыми, и со старыми и со страшными. И уже потом – вить из них любые верёвки.

От двери пахнуло перегаром, колыхнулся тёмный колокол рясы – явился поп. Мора взял папи под руку и вывел вон.

– Она отравилась, друг мой Мора, – прошептал ему на ухо папи. – Ей недавно отказал жених, некто Матвей Перетятько. Подыскал себе более богатую невесту.

– Это старуха вам нашептала?

– О, да. Нелепая смерть… Убить себя из-за невозможности носить фамилию Пе-ре-тятько…

– Мне нужен твой палетт.

Папи смотрел на Мору, по-птичьи склоняя голову набок. За спиною его угадывалась одна, нет, даже две давешние старухи. Снюхался, старый гриб… Очередная его авантюра… Мора переспросил недовольно:

– Мой – что?

– Твой палетт, твоя коробка с пудрой.

– Зачем это вам?

– Они, – кивнул папи на старух, как на нечто неодушевленное, – обмыли покойницу. Она совершенно синяя. Нельзя выставлять подобное в церкви, все всё поймут…

Мора прерывисто выдохнул, прогрохотал сапогами в их комнату и вынес для этого фигляра коробку с краской. Всё равно ведь не отвяжется… Впрочем, уезжают они только завтра, каждый развлекает себя как умеет.

Лёвка с той своей курицей выиграл недурной кожаный возок, сэкономил прогонные. Лошадь, конечно, им всё-таки пришлось покупать самим. Но всё равно… Девять блаженств евангельских – как набожный Лёвка это называл.

– Папаша-то наш художник, – проговорил восторженно Лёвка, – так самоубивицу накрасил… На себя стала не похожа…

– Она умерла от разбитого сердца, – поправил его педантичный папи.

Он тонко и сладко улыбался – кот над убитой мышью.

– А где ты её видел? – спросил Лёвку Мора.

– Так я гроб до церкви тащил, – похвалился Лёвка. – Я ж – каков…

Каков… гипербореец, антик… человек-гора. Неудивительно, что он был ангажирован.

– Она лежала – чисто ангел небесный, – продолжил Лёвка мечтательно, – и кругом все ревмя ревели. А больше всех – злодей Перетятько. Осознал, гангрена, какую кралю потерял… Мать её в морду ему вцепилась…

Папи иронически поднял бровь. Мора смотрел на него с интересом – на великого художника, на холодную бесчувственную змею. Он, Мора, тоже видел покойницу, ангела в гробу – когда явился в тот дом, отобрать у папи свой палетт. Побоялся, что тот растеряет краски…

Она лежала, как будто спала. Мора и не ведал, что можно сделать такое его дешевой пудрой. Эта девочка словно бы светилась изнутри, мерцала, тлела матовым неярким пламенем. Чисто ангел небесный… Тень ресниц, тающий отсвет улыбки – словно прощения просящей… Золотая коса из-под платка, поднятые недоумённо брови – господи, за что? За что всё это со мною? Папи даже нарисовал было сбегающую из-под ресниц перламутровую слезу, но потом всё-таки опомнился, стёр.

– Как вы это сделали? – только и спросил его Мора.

Папи усмехнулся, равнодушно, скучающе, как всегда.

– Главный секрет мумификатора – щёки, искусно подложенные ватой.

Он и прежде это говорил, но сейчас его острота впервые прозвучала к месту.

Они уезжали из города на рассвете. Лёвка устроился на облучке, Мора с подопечным своим забрались в возок.

Солнце нехотя лезло из-за сараев, поповнин кот возвращался с ночной охоты. Копошились в пыли крошечные испанские куры, новомодная прихоть хозяйки. Малыш-петушок вознёсся на крыльцо и орал – но никак ему было не перекричать протяжный вой, что нёсся и нёсся от дома, с той стороны улицы.

Папи брезгливо сморщил изящный нос.

– Что там за истерика?

– У Перетятьков ночью малый зарезался, Матвейка, – поведал осведомлённый Лёвка.

– Неужели – ты? – папи даже высунулся из окошка, чтобы посмотреть на предполагаемого душегубца Лёвку, и Мора за рукав вернул его на место.

– Это не он, папи, это – вы, – произнёс он со злым удовольствием. – Это – вы.

Лёвка свистнул – и возок дёрнулся, покатился.

– В нашем саде в самом заде вся трава помятая, – запел Лёвка. – То не буря, то не ветер, то любовь проклятая…

Но задорная его песенка долго ещё не могла заглушить – другую музыку, такую пронзительную и протяжную, всё бегущую по светающей улице, и по сонным дворам, и дальше, и дальше.

Матрёна

– Хозяйка, к вам Алоис Шкленарж! – торжественно продекламировал мальчишка-казачок, явно упиваясь иностранными словами.

«Кого только чёрт не носит!..»

Матрёна отложила в сторону книгу о похождениях кавалера де Молэ и велела:

– Веди его, посмотрим, что за гусь.

Мальчик вернулся с кавалером, ничуть не худшим, чем книжный де Молэ, как описал того затейник-романист – «драгоценное соцветие всевозможных совершенств». Под мышкой держал кавалер великолепную шляпу, и волнистые волосы, чёрные, как вороново крыло, обрамляли матовое узкое лицо с крупным, но изящным носом. Лицо было совсем чужое, фарфоровая маска, надетая поверх собственного лица, а вот глаза – карие, насмешливые – были те самые.

– Рад видеть вас, госпожа банкирша Гольц, – кавалер поклонился, и пряди упали ему на лоб – и одна была белая.

– Долго же ты ехал ко мне, Виконт, – отвечала Матрёна. – Уж и яблоки попадали, и Саггитариус и Лира твои дважды выходили и скрылись, и медведь в лесу издох…

– Так в остроге я сидел, муттер, – не Виконт более, Мора взял её руки в свои и поцеловал по очереди. – Со всей дури офицера в речку выкинул.

– Был дурак – дурак и остался, – рассмеялась Матрёна.

– Кабы не заступничество одной высокой особы, которую зовёшь ты курвой немецкой, сидел бы я в остроге и до сих пор.

– Мальчик мой, золото моё, ты ушёл, чтобы стать равным мне? – в голосе Матрёны смешались горечь и издёвка. – А ведь ты всего лишь поменял хозяина.

Ни тени не пробежало по гладкой маске. Мора лишь чуть склонил голову набок, как птица, – это была новая повадка, явно скопированная им у кого-то. Они давно не виделись, и у Моры появились уже новые, следующие учителя.

– Может, оно и не так уж плохо, госпожа Гольц. Говорят, каков хозяин, таков и слуга – а герцог всё же чуть-чуть получше, чем вдова-банкирша? – Мора опять собрался поцеловать её руку, но Матрёна не дала. – Не плачь по мне, муттер, стану и я свободен. Приеду к тебе на шестёрке белых коней и в белой шляпе – только дай мне время, и полугода нет, как я из острога.

– Я бабкой стану, пока ты соберёшься.

– Ну, Юшка не даст тебе заскучать.

– Юшка уж месяц как повешен, – вздохнула Матрёна. – Не по своим зубам взял жертвочку. Говорила дураку – не трожь кубло салтыковское, нет, полез, бестолочь. А на Салтыковых, сам знаешь, и суда нет, гайдуки ихние его, как собаку…

– Плохо. Жаль Юшку.

Мору как обожгло, жалко сделалось – соперника и друга. Юшка был из тех конкурентов, что дороже и ближе любого товарища, да понял это Мора лишь сейчас, когда уж сделалось поздно.

Матрёна наблюдала заворожённо, как за секунду гладкий бездушный фарфор превратился в страдающее живое лицо, столь ей знакомое. Брови взлетели, дрогнули губы – вот так же прежде, в Кёниге, он печалился, когда не клеились его первые нелепые авантюры. Матрёна нежно взяла его пальцами за подбородок, заглянула в глаза.

– Теперь-то открой мне свою интригу?

– Да там той интриги… – Маска вернулась на место, и кавалер, что «соцветие совершенств», небрежно всплеснул кружевным рукавом. – Молчал, потому как сглазить боялся. Папаша мой отыскался, цесарский аптекарь Павел Шкленарж. На днях абшид подтвердим и направимся на родину, в потомственный домишко Шкленаржей.

– А как же граф Гастон Делакруа? – смеясь, припомнила Матрёна. – Ты мне в Кёниге и дом его показывал, и выезд.

– Все мы хотим казаться лучше, – вздохнул Мора, – выдумываем себе в предки графов, когда никакого папаши нет. А когда нашёлся – рады и аптекарю. Я и не чаял, что мы с ним увидимся…

– Здоров ты врать, Виконт, – не поверила Матрёна. – Лёвку-то моего привёз, не потерял?

– Жив и невредим твой гончий Лев, вернулся в добром здравии. Только просить я тебя хотел – отпусти сего хищника с нами. Очень ему охота на вотчину Шкленаржей поглядеть.

– И далёко ли домик Шкленаржей?

– Силезское поместье Вартенберг.

– Да уж, поближе Соликамска, – саркастически заметила Матрёна. – А что ж Лёвка сам за себя не попросит?

– Стыдно ему. Вон сидит на козлах, идти боится.

Мора подвёл Матрёну к окошку и указал на карету у подъезда.

Гончий Лев и в самом деле сидел на облучке, но не боялся и не стеснялся, а заливисто хохотал, содрогаясь, как гора от землетрясения. Дверь кареты была открыта, и возле кареты стоял, играя тростью, виновник громового смеха. Даже отсюда, из окна, было видно, какой это изящный господин и как похожи они с сегодняшним, новым Морой – одно лицо, разве что господин тот Моры лет на двадцать старше. Он рассказывал Льву что-то, указывая тростью в глубину улицы – то ли делился воспоминаниями, то ли комментировал прохожих, и видно было, что сам он едва сдерживает смех, а уж Лёвка-то заливался…

– Я же просил его сидеть в карете! – расстроился Мора.

– Боишься, что его узнают?

Мора сделал большие глаза:

– В Москве? Кто?

Матрёна лишь усмехнулась.

– Так это и есть папаша Шкленарж… Видно, конечно, что он никакой не аптекарь. Повадка выдаёт. Посоветуй папаше хоть ножку подволакивать, что ли…

– Спасибо за науку, матушка хозяйка.

– Всё, не хозяйка я тебе, переметнулся.

– Так отпустишь Льва?

– Да пусть катится, путешественник. Невеста его плакать будет, так это не моя забота.

Матрёна смотрела вблизи на бывшего любимца, в тёмные его, самые неверные в мире глаза. Прожектёр, мечтатель, как желал он когда-то для себя сказочной, небывалой, волшебной судьбы, с авантюрами, с высокими персонами, интригами, ядами, противоядиями. Как порой говорил он об этом, сновиденным медленным шёпотом, то ли ей, Матрёне, то ли бога просил, рассказывал каким-то высшим надземным силам, чтоб услыхали, узнали, сделали по его. И вот услыхали силы, сделали по его…

Она ведь признала того его спутничка, папашу Шкленаржа. Такого разве забудешь – глаза, улыбка, профиль камеи, осанка, и манерочка его змеиная – и за двадцать лет ничего никуда не делось, и ещё через двадцать лет ничего никуда не денется, он и в гроб таким ляжет – порода. Вот так же, в Петербурге, смеялся он на запятках саней, невезучей тогдашней правительницы, Аннушки Леопольдовны, и глазки закатывал, и перчаточкой играл – а с крыши глядели на него девки, из салона мадам Шарлотты. И Матрёна, Машка тогдашняя, шестнадцати лет, сквозь сказочный снежный муар тоже глядела. На небывалую его красоту… Они, девки продажные, частенько так, с крыши, из-за труб, смотрели, как проезжает царский санный кортеж, сперва с одним красавцем на запятках, графом Линаром, а потом – вот с этим, уж следующим. Мало хорошего они в салоне видели, вот и выбирались – на чужую красоту поглазеть.

– Что за перстень у тебя? – Матрёна взяла за руку своего совершенного кавалера, и странный перстень замерцал, играя. В оправу белого золота вставлена была бусина розового камня, на свету перетекавшая цветом то в седину, то в чёрную кровь.

– Узнаёшь?

– Да я уж всё узнала – и с кем ты спутался, и камень этот твой. Ведь не твой же, его. Сбылась твоя мечта…

– А вот остальное, – Мора вытянул из рукава самоцветные чётки, с точно такой огранки бусинами, но только уже из рубинов, изумрудов, бриллиантов. – Как думаешь, сколько смогу за такое выручить?

Матрёна сощурилась, поднесла к глазам очки – они висели на груди у неё, на тонкой цепочке, ведь старость – отнюдь не радость.

– Хороши!.. – оценила. – Я дам тебе записку, к барыжке Кукушкину, чтоб он тебя не обсчитал. Этот коршун плюшевый почерк мой ведает, и уж от одного почерка трясётся.

– Ты же грамотная ныне.

– Так секретарь мой меня научил…

Эх ты, Юшка-бедняжка… И этот ведь бедняжечка, пешечка, в изящных пальчиках отставных интриганов. Наиграются в него господа – и выбросят, как не нужен им станет.

И Матрёна, гордая, прожжённая московская атаманша, притянула к себе заблудшего своего кавалерчика, осторожно поцеловала, легонько, чтоб не смазать краску, лоб его, брови, глаза, как детей целуют.

– Возвращайся, – попросила, – из Силезии своей. Наиграешься в высоких персон – и возвращайся…

– Когда выйдут на небо Саггитариус и Лира? И звёзды опустятся низко, к самой земле?

– Да хоть когда, да хоть каким. В карете, в белой шляпе или пешком и на одной ноге – просто возвращайся. Любым приму.

– Об одном ещё хочу просить тебя, муттер, – сказал Мора. – Долг чести, как зовёт это одна высокая особа. В ярославском остроге томятся двое арестантов, Фома и Шило, – позаботься о них, не бросай бедняг. Я оставлю деньги…

– Ладно, сделаю. А что же высокая особа – ему-то всяко ближе позаботиться о несчастных? Что же ты его не попросил?

– Звёзды не смотрят с небес на нас, смертных. А смотрят – так и не видят, близоруки они и рассеянны. Если поднимешься к ним на самое небо, может, и разглядят тебя, ничтожного, а может, и нет.

– На что же смотрят они там, в своём небе?

– Наверное, друг на друга.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.