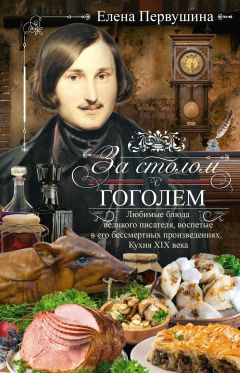

Текст книги "За столом с Гоголем. Любимые блюда великого писателя, воспетые в его бессмертных произведениях. Кухня XIX века"

Автор книги: Елена Первушина

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)

Странствия по Западу и Востоку. 1842–1848 гг

Гоголь возвращается в Россию в сентябре 1839 г., а в 1842 г. он снова в Риме, но чем дальше, тем меньше итальянский климат может справиться с его расшатанными нервами. Теперь их лечит одно – дорога, движение. Еще летом 1838 г. он писал: «Что касается до меня – здоровье мое плохо. Мне бы нужно было оставить Рим месяца три тому назад. Дорога мне необходима: она одна развлекала и доставляла пользу моему бренному организму. На одном месте мне не следовало бы оставаться так долго. Но Рим, наш чудесный Рим, рай, в котором, я думаю, и ты живешь мысленно в лучшие минуты твоих мыслей, этот Рим увлек и околдовал меня. Не могу да и только из него вырваться».

Ему необходимо вернуться в Россию, прежде всего, чтобы позаботиться о младших сестрах, только что закончивших Патриотический институт. Он берет с собой прекрасные воспоминания и щедро делится ими со своими друзьями.

Сергей Тимофеевич Аксаков вспоминает: «Наконец на пятые сутки притащились мы в Москву. Натурально сначала все приехали к нам. Гоголь познакомил своих сестер с моей женой и с моим семейством и перевез их к Погодину, у которого и сам поместился. Они занимали мезонин: на одной стороне жил Гоголь, а на другой его сестры.

Тут начались наши почти ежедневные свидания. 2-го января Ольга Семеновна с Верой уехали в Курск. Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр-пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома: я поехал выручать свою шубу, которою обменялся с кем-то в Опекунском совете. По необыкновенному счастью, я нашел свою прекрасную шубу, висящую на той же вешалке: хозяин дрянной шубы, которую я надел вместо своей, видно еще не кончил своих дел и оставался почти уже в опустевшей зале Опекунского совета. Чрезвычайно обрадованный, я возвратился весел домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: “Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить. Я же слышал, что вы такой славный мех подцепили, что в нем есть не только звери, но и птицы и черт знает что такое”. Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались…

С этого дня Гоголь уже обыкновенно по субботам приготовлял макароны. Он приходил к нам почти всякий день и обедал раза три в неделю, но всегда являлся неожиданно».

Судя по скудному набору ингредиентов, Гоголь мог готовить для Аксаковых простейшие спагетти с сыром и перцем.

• Спагетти с сыром и перцем[133]133

Здесь и далее приведены рецепты из кулинарной книги А. Бони «Талисман счастья».

[Закрыть]Отварить спагетти в большом количестве подсоленной воды. Как только они будут готовы, слейте воду, но не полностью. Оставив немного воды, чтобы паста не слипалась, а сыр слегка расплавился.

Затем приправьте их тертым пекорино и большим количеством перца и подавайте их очень горячими на стол.

На 6 персон – 700 г спагетти, 200 г сыра пекорино, черный перец.

Разумеется, Николай Васильевич ходил к Аксаковым не только готовить макароны, но и говорить о литературе, и мне было очень жаль выкидывать эти абзацы из воспоминаний, но такие беседы – увы! – выходят за рамки этой книги.

Гоголь уезжает из России летом 1840 г., проезжает Варшаву и Краков, останавливается в Вене. Дорόгой он пишет Аксакову: «…запасов, данных нам, стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей, и даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего», Москва не посрамила себя – ее хлебосольства хватило даже на польских станционных смотрителей!

В конце июня Гоголь пишет Александру Андреевичу Иванову: «Теперь сижу в Вене, пью воды, а в конце августа или в начале сентября буду в Риме, увижу вас, побредем к Фалькону есть Bacchio arosto или girato и осушим фольету Asciuto[134]134

Asciuto – сухое белое вино.

[Закрыть], и настанет вновь райская жизнь».

Bacchio arosto – это жаркое из баранины. Мы уже знаем, что в Италии любят готовить его в кастрюле, с разными овощами, а сейчас познакомимся с другим способом его приготовления. Bacchio girato – не просто жареная баранина, а жареная на открытом огне. (Girato – это причастие от глагола girare, «поворачивать, вращать, кружить»).

• Баранина жаренная на гриле

Необходимо, чтобы котлеты были достаточно плотными и жирными.

Выложите их на тарелку, выдавите на них сок лимона и приправьте солью, перцем, маслом, небольшим количеством нарезанного лука и нарезанной петрушки. Оставьте на пару часов, освободите от трав и поместите на гриле с хорошо разведенным огнем. Когда котлеты подрумянятся с одной стороны, переверните их. Жарьте до готовности на небольшом огне, изредка смазывая маринадом.

По желанию подать с гарниром из грибов, обжаренных в масле.

На 6 персон – 12 котлет из баранины, лимонный сок, соль, перец, масло, лук, петрушка.

В Вене поначалу Гоголь чувствует себя неплохо: «Я выехал из Москвы хорошо, и дорога до Вены по нашим открытым степям тотчас сделала надо мною чудо, – пишет он Погодину. – Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал. Я, чтобы освободить еще, между прочим, свой желудок от разных старых неудобств и кое-где засевших остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду. Она на этот раз помогла мне удивительно, я начал чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, в котором я находился в последние годы и чему причиною было нервическое усыпление… Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О! Какая была это радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет», но потом: «Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испытанное, усилилось… К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог остаться в покойном положении ни на постеле, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно… Вообрази, что с каждым днем после этого мне становилось хуже, хуже. Наконец уже доктор сам ничего не мог предречь мне утешительного». Его спасли дорога и Италия, хотя чуда не произошло: «Но умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию. Добравшись до Триэста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше.

Клянусь, я бы был здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дни только. Тут мало было перемен воздуха. Все, однако ж, и это сделало на меня действие, и я в Риме почувствовал себя лучше в первые дни. По крайней мере, я уже мог сделать даже небольшую прогулку, хотя после этого уставал так, как будто б я сделал 10 верст. Я до сих пор не могу понять, как я остался жив, и здоровье мое в таком сомнительном положении, в каком я еще никогда не бывал. Чем далее, как будто опять становится хуже, и лечение, и медикаменты только растравляют. Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот, всё мне хотелось броситься или в дилижанс, или хоть на перекладную. Двух минут я не мог посидеть в комнате, мне так сделалось тяжело и отправился бродить по дождю. Я устал после нескольких шагов, но, право, почувствовал как будто бы лучше себя. Друг! вот тебе мое положение».

Осенью 1841 г. Гоголь ненадолго возвращается в Москву, привозит туда первую часть «Мертвых душ», на 5 дней заезжает в Петербург, снова тяжело болеет, трудности с публикацией «поэмы» доводят его до отчаяния, хоть он и уверяет друзей: «Нет, отчаяние не войдет в мою душу… Неотразима сила моя в будущее». Но бывшей ученице признается: «С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; и много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно – что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван, для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь теперь к вашим услугам. Вы на меня можете надеть и шляпку, и все, что хотите, и можете сметать с меня пыль, мести у меня под носом щеткой, и я не чихну, и даже не фыркну, не пошевелюсь». И в другом письме: «Теперь я вижу, что мне совсем не следовало бы приезжать к вам, что почти не нужно было моего личного присутствия, и без меня верно бы все так же шло. Так же или даже получше устроились бы дела мои. А главное, что хуже всего, я не в силах здесь заниматься трудом, который для меня есть все. Зато с каким нетерпением ожидаю весны!.. Я был так здоров, когда ехал в Россию, думал, что теперь удастся прожить в ней поболее, узнать те стороны ее, которые были доселе мне не так коротко знакомы – все пошло как кривое колесо, по словам пословицы».

И начинает снова мечтать об Италии: «Притом уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет предо мною. Притом здесь, кроме могущих смутить меня внешних причин, я чувствую физическое препятствие писать. Голова моя страждет всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе представить, какую муку чувствую я всякий раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно, малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего, как будто бы она хотела треснуть. В Риме я писал пред открытым окном, обвеваемый благотворным и чудотворным для меня воздухом. Но вы сами в душе вашей можете чувствовать, как сильно могу я иногда страдать в то время, когда другому никому не видны мои страданья. Давно остывши и угаснув для всех волнений и страстей мира, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастие, выше всех мирских несчастий».

В России покоя не найти, даже в Москве, не говоря уже о Петербурге: «Голова моя глупа, душа не спокойна. Боже, думал ли я вынести столько томлений в этот приезд мой в Россию!» И в другом письме: «О, как бы мне нужен был теперь тихий мой угол в Риме, куда не доходят до меня никакие тревоги и волненья! Но что ж делать: у меня больше никаких не оставалось средств. Я думал, что устрою здесь дела и могу возвратиться – вышло не так». «Не так» – это снова о деньгах, их снова нет.

Наконец «Мертвые души» пошли в печать, деньги, хоть и небольшие, но собраны, и в июне 1846 г. Гоголь уезжает в Берлин. Из Мюнхена он пишет: «Табльдот[135]135

Табльдот (table d’hôte) – питание в гостинице, где всем гостям предлагался небольшой набор блюд, и ели его, рассаживаясь за длинным общим столом. Французские эти слова и означают буквально – «хозяйский стол». Первоначально хозяева просто разделяли с посетителями свой обед, потом стали готовить специально для гостей, но, в отличие от ресторанов, те не заказывали блюда по карте (à la carte) – когда захотят и что захотят, а принимали участие в общей трапезе. Такой способ питания гораздо дешевле и для хозяина гостиницы, и для проезжающих.

[Закрыть] для немецких табльдотов королевский, но кофий смотрит подлецом – это статья тоже немаловажная».

В другом письме, говоря о рукописи «Мертвых душ», Гоголь сравнивает ее с табльдотом: «…вы должны мне сказать несколько слов об Мертвых душах. Я никак не требую определения настоящего достоинства и значения их, но я требую от вас вот чего. Вы вообразите, что я трактирщик в каком-нибудь европейском отеле и даю общий стол, или table d’hôte. В столе моем 20 блюд, а может быть, и больше. Натурально, что все блюда неодинаково хороши или, по крайней мере, само собою разумеется, что всякий себе выбирает, что все берут и ест только те блюда, которые ему нравятся, – и об этом он может сказать прямо хозяину: У тебя есть и такие, и такие блюда, но мне нравятся вот какие, они мне пришлись более по моему вкусу, и это нимало не обидит хозяина».

В ближайшие годы Гоголю предстоит познакомиться с табльдотами в самых разных гостиницах Европы. Новый европейский вояж отличается от первого. Теперь Гоголь нигде не живет, не остается подолгу на одном месте, даже в Италии, даже в Риме, даже в Иерусалиме, где, как он верил, обретет полное выздоровление. И, кажется, нигде не находит покоя. Из Германии он едет в Венецию, из Венеции – в Рим, из Рима – во Флоренцию, потом снова в Австрию, на курорт Гастейн, оттуда – в Мюнхен, в Висбаден, в Эмс, в Дюссельдорф, оттуда на зиму – в Ниццу, из Ниццы – в Страсбург, потом – во Франкфурт, оттуда – на морские купания в Остенде, «куда меня послали доктора по поводу сильных нервических припадков, которые сделались невыносимыми, изволновали и измучили меня всего».

Оттуда – снова в Париж, из Парижа – снова во Франкфурт: «…три ночи с четырьмя днями, проведенными в дилижансе, не изнурился, и временами было так на душе легко, как будто бы ангелы пели, меня сопровождая. Кто-то, видно, сильно обо мне помолился… И хотя можно сказать, что до Франкфурта добрался один только нос мой да несколько костей, связанных на живую нитку жиденькими мускулами, но дух бодр, и во мне пребывает живая надежда, что если так же сильно обо мне помолятся, и еще крепче прежнего, то вместе с здравием духа воздвигнется и телесное мое здравие», но уже через десять дней пишет: «…помолитесь о моем здоровьи, которое так плохо, как я давно не помню» и «занятия не идут никакие… странно, что я зябну и не могу согреться в самой теплой комнате».

Потом – снова турне по немецким курортам, по окончании которого Гоголь пишет П.А. Плетневу: «Уведомляю тебя только о том, что я сильно болен, и только одному богу возможно излечить меня». Но в тот раз он не умирает, а уезжает в Веймар, а оттуда – в Берлин, затем в Дрезден, в Карлсбад. Но там ему становиться хуже, и он перебирается в Грефенберг, оттуда – во Фрайвальдау. Затем – снова в Дрезден, в Верону, оттуда – возвращается на зиму Рим. Но теперь и в Риме Гоголь не может согреться: «Я зябну и зябну, и зябкость увеличивается, чем далее, более, – пишет он Александре Осиповне Смирновой-Россет, – а что хуже, вместе с нею необыкновенная леность всяких желудочных и вообще телесных отправлений. Существование мое как-то странно. Я должен бегать и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится трудней и труднее, потому что начинают пухнуть ноги или, лучше, жилы в ногах. От этого едва выбирается из всего дни один час, который бы можно было отдать занятиям».

Теперь он верит в одно только лекарство – дорогу. Из Рима он пишет П.А. Плетневу: «…пришли все деньги, какие мне следуют. Чем их больше, тем лучше… Мне нужно теперь сделать езды и путешествия как можно больше. Изо всех средств, какие я ни предпринимал для моей странной болезни, доныне это одно мне помогало. Тяжки, тяжки мне были последние времена, и весь минувший год так был тяжел, что я дивлюсь теперь, как вынес его. Болезненные состояния до такой степени были невыносимы, что повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. А между тем бог так был милостив ко мне в это время, как никогда дотоле. Как ни страдало мое тело, как ни тяжка была моя болезнь телесная, душа моя была здорова; даже хандра, которая приходила прежде в минуты более сносные, не посмела ко мне приближаться». И через несколько дней снова Смирновой-Россет: «Из всех средств доселе действовало лучше других на мое здоровье путешествие, а потому весь этот год я осуждаю себя на странствие и постараюсь так устроиться, чтобы можно было в дороге писать. Лето все буду ездить по Европе в местах, где не был, осенью по Италии, зиму по островам Средиземного моря, Греции и наконец в Иерусалим. Теперь же ехать в обетованную землю не могу по многим причинам, а главное, что не готов – не в том смысле, чтобы смел думать, будто могу быть когда-либо готовым к такой поездке, да и какой человек может так приготовиться? Но потому, что в самом деле не спокойно на душе, не сделал еще того, вследствие чего и по окончании чего полагал только совершить эту поездку… я первых чисел мая полагаю выехать из Рима и уже быть в дороге».

Жуковскому тоже пишет: «Летом объеду всю Германию, заеду в Англию, которой не знаю, и в Голландию, которой тоже не видел. Осенью объеду Италию, в зиму берега Средиземного моря, Сирию, Грецию, Иерусалим и чрез Константинополь, если благословит бог, в Россию, что долженствует быть весной грядущего, 1847 года. В продолжение путешествия я устроюсь так, чтобы в дороге писать, потому что труд мой нужен: приходит такое время, когда появленье моей поэмы есть существенная необходимость для теперешнего положения дел и мыслей».

Отъезд в Палестину откладывается, и Гоголю приходится сделать еще один круг по Европе: Неаполь —

Флоренция – Генуя – Марсель – Париж – Франкфурт – Остенде – и снова Неаполь. Наконец в 1848 г. – остров Мальта (по дороге страдал от морской болезни и попал в самый разгар восстания) – через Сидон, Тир и Акру – в Иерусалим, откуда Гоголь пишет матери и сестрам: «А вы по-прежнему не переставайте молиться обо мне. Напоминаю вам об этом потому, что теперь более, чем когда-либо, чувствую бессилие моей молитвы», а после в другом письме: «Удостоился говеть и приобщиться св. тайн у самого святого гроба. Все это свершилось силою чьих-то молитв, чьих именно – не знаю; знаю только, что не моих. Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность». Потом Константинополь – Одесса – родная Васильевка – Полтава – Петербург и Москва.

Но теперь, как признается сам Гоголь, его уже не радуют старые, любимые места и новые впечатления. «О Париже скажу тебе только то, что я вовсе не видел Парижа. Я и встарь был до него не охотник, – пишет он в феврале 1845 г. Языкову. – …Противу всякого чаяния, я прожил, однако ж, эти три недели хорошо, в отношении моральном. Жил внутренне, как в монастыре, и, в прибавку к тому, не пропустил почти ни одной обедни в нашей церкви. Священник наш хороший и умный человек и, благодаря ему, я не оставался без русских книг, которые были мне потребны и пришлись по состоянию души».

Временами ему кажется, что он нашел покой, хотя бы временный, нашел место, где ему тепло. Перед отъездом в Палестину Гоголь останавливается в Неаполе, откуда пишет: «Неаполь прекрасен, но чувствую, что он никогда не показался бы мне так прекрасен, если бы не приготовил бог душу мою к принятью впечатлений красоты его. Я был назад тому десять лет в нем и любовался им холодно. Во все время прежнего пребыванья моего в Риме никогда не тянуло меня в Неаполь; в Рим же я приезжал всякий раз как бы на родину свою. Но теперь во время проезда моего через Рим уже ничто в нем меня не заняло, ни даже замечательное явление всеобщего народного восторга от нынешнего истинно достойного папы. Я проехал его так, как проезжал дорожную станцию; обонянье мое не почувствовало даже того сладкого воздуха, которым я так приятно был встречаем всякий раз по моем въезде в него; в Риме, напротив, нервы мои услышали прикосновенье холода и сырости. Но как только приехал я в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы, которые, как известно, у других еще раздражаются от Неаполя». И несколькими днями позже: «Неаполь я избрал своим пребыванием потому, что мне здесь покойней, чем в Риме, и потому, что воздух, по определенью доктора, для меня лучше римского, что, впрочем, я испытал: здесь я меньше зябну». На этот раз, однако, он ни словом не упоминает ни о памятниках, ни даже о церквях. Но холод, который он почувствовал в Риме, не оставляет его и в Неаполе («я насилу начинаю согреваться в Неаполе и уже хотел было ехать в Палермо»).

Любимые когда-то итальянские блюда уже не радуют. Один из русских художников, некогда приятельствовавший с Гоголем в Риме, Ф.И. Иордан, вспоминает: «Исчезло прежнее светлое расположение духа Гоголя. Бывало, он в целый вечер не промолвит ни единого слова. Сидит себе, опустив голову на грудь и запустив руки в карманы шаровар, – и молчит… Признаться сказать, на этих наших собраниях была ужаснейшая скука. Мы сходились, кажется, только потому, что так было уже раз заведено, да и ходить-то более было некуда… Сделался он своенравным. Во время обеда, спросив какое-нибудь блюдо, он едва, бывало, дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира “al Falcone” Луиджи почти бросал ему блюда, говоря: “Синьор Николо, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не может угодить. Забракованные вами блюда хозяин ставит на наш счет”».

Единственное, что скрашивает эти метания, – встречи с друзьями: «Может быть, помогла бы дорога, но дорога эта должна для этого иметь какой-нибудь интерес для души; когда же знаешь, что по приезде на место ожидает одиночество и скука, и когда сам знаешь, как страшна с ними битва, отнимается дух для самой дороги. Из русских еще никого нигде нет на водах; стало быть, нигде не предстоит мне развлечения, которое мне теперь необходимо при употреблении вод». Но Гоголь чувствует, что друзья все чаще глядят на него с удивлением, а потом – с душевной болью. И все чаще в письмах ему приходится оправдываться и объяснять, что его не так поняли, что он не сумел выразить свои мысли так, чтобы они всем казались ясными: «Вновь повторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп – вот и все. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне (сделанных как вами; так и другими) было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появления статей, так возмутивших дух ваш. С другой стороны, совершилось все это не без воли божией. Появление книги моей[136]136

Гоголь Н.В. Избранные места из переписки с друзьями. 1847.

[Закрыть], содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне ближе меня самого и покажут мне в то же время вас, то есть моих читателей. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите лучше это просто на веру; вы чрез то останетесь в барышах. А чувств ваших от меня не скрывайте никаких!».

Попытки объяснить и примириться только ухудшают ситуацию. И вот уже Гоголь пишет Сергею Тимофеевичу Аксакову, отношения с которым тоже испортились: «Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношеньях и от всего удалиться», а матери из Неаполя: «Не понимаю, отчего вам представляется, что я намерен остаться навсегда в Иерусалиме, тогда как я именно затем еду в Иерусалим, чтобы иметь право возвратиться в Россию и начать наконец мою службу истинную отечеству, к которой так долго приготовляюсь или, лучше, – к которой готовит меня сам бог».

В следующем письме, пытаясь окончательно примирится с Аксаковым, перед отъездом на Святую землю он прибегает к неожиданному кулинарному сравнению: «Если в письме моем нашлось кое-что занозистое и колкое, то это ничуть не дурно. Это новые горючие вещества, подкладываемые в костер дружбы, который без того пламенел бы лениво и вяло, что всегда почти бывает, если друзья живут вдали друг от друга. Рассудите сами, что за соус, если не поддадут к нему лучку, уксусу и даже самого перцу, – выйдет пресное молоко».

По крайней мере, в начале этого путешествия случаются моменты, когда кажется, что Николай Васильевич еще может получать удовольствие от жизни и делиться им с друзьями. Из Мюнхена он пишет больному Н.М. Языкову, вместе с ним посетившему Италию, а потом оставшемуся лечиться в Гастейне: «Затем будь здоров. Да внушит бог гастейнским водам благую идею подхорохорить тебя… и Штраунбиргу[137]137

Штраунбирг – очевидно, ресторатор в Гастейне.

[Закрыть] благую мысль давать лучшую телятину. О говядине нечего уж и говорить».

Надо думать, что герр Штраунбирг готовил и телятину, и говядину на австрийский манер.

• Телятина по-австрийски

Сварив оную в хорошем говяжьем бульоне, подлив немного вина, накрошенных корней петрушки, подбить подпалкою[138]138

Обжаренной до темного цвета мукой.

[Закрыть], приправишь пряностями; подавать, слив жир.• Говядина в венском брезе

Взяв часть говядины, от ссека на шпекуй крупно ветчинным салом, обвалянным в пряностях, уклади дно кастрюли ломтиками ветчинного сала и ветчины; на сие положи говядину, прибавь моркови, кореньев петрушки, несколько луковиц, лимона, лаврового листа, соли, перца зернами и немного корня селлерейного, налей немного воды и вари на умеренном огне; когда отвар подцветится, прибавь хорошего мясного отвара и довари; отвару в кастрюле надлежит гораздо повыкипеть, чтоб оного осталось не больше, сколько надобно облить говядину. Когда говядина поспела, вынув оную, переложи в другую кастрюлю, наблюдая, чтоб кореньев ничего к мясу не пристало; сцеди соус, пропусти сквозь сито на говядину, прибавь лимона кружками, немного вареной ветчины, мелко изрубленной, приставь кастрюлю на угли и привари, по часту обливая говядину соусом, в котором оная приваривается.

В Грефенберге Николай Васильевич становится поклонником натуральной диеты и холодных обливаний некого Призница, создавшего свою систему лечения, не имея медицинского образования. «Да будет же благословен Бог, спасающий нас и внушающий иногда простому человеку то, что утаивается Им от мудрых! – пишет Гоголь Жуковскому. – Призниц решительно умный мужик, и многое из того, что он говорит, слишком справедливо. Много болезней наших он производит от излишнего обременения нашего желудка слишком питательною пищею, изнуряющею наше тело обилием соков, которые при сидячей нашей жизни переходят в источники болезней. Он дает пищу большею частию трудно варимую, мяса мало (и то вываренное, почти не имеющее соков), мучного много (особенно хлеба, спеченного вместе с мякиною и деревянистыми частями, и молока); требует, чтобы желудок не приучался к лени удобноваримою пищей, но, напротив, более работал; требует в то же время уравновешения сил физических и умственных в наших ежедневных занятиях; больные пилят и рубят дрова, копают землю и беспрестанно на воздухе, а что всего удивительней, от непитательной пищи полнеют, и я даже чувствую желудок свой лучше, чем тогда, когда по предписанию докторов ел сочное недожаренное мясо и легкие блюда из зелени. Я много уже заметил разных гигиенических средств, которые буду употреблять во всю жизнь, если богу будет угодно продлить жизнь мою».

Винцент Призниц – один из европейских «чудо-врачей» без медицинского образования, опиравшихся на «силы природы», к которым стремились больные аристократы XIX в. Вот что пишет о Признице «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона»: «Присниц (Винцент Priessnitz, 1790–1851) – знаменитый основатель современной гидротерапии, простой крестьянин из Австрийской Силезии. Еще юношей он подметил благотворное влияние холодной воды на лечение ран у животных. Случайно сломав себе 2 ребра при падении с лошади, он стал пользовать себя холодными компрессами, а для репозиции ребер производил наивозможно глубокие вдыхания и достиг полного выздоровления вопреки предсказаниям врачей. С того времени он начал с успехом лечить водой и к 19 годам своей жизни приобрел такую славу, что приглашался к больным в Моравию и Богемию. В 1822 г. П. ввиду все возраставшего числа больных, прибывавших к нему в Грефенберг, устроил настоящую водолечебницу, приобретавшую все больше и больше пациентов, несмотря на борьбу, которую ему приходилось вынести с врагами. В 1829 г. его официально обвинили в шарлатанстве, но так как суд не признал воду лекарственным веществом, то оправдал П. В 1839 г. число посетителей его водолечебницы дошло до 1700 человек. Отличаясь чрезвычайным умом и редкой наблюдательностью, П., внимательно прислушиваясь к жалобам больных и тщательно следя за их состоянием, выработал почти все современные основные принципы водолечения. Так, например, он подметил благотворное влияние душей на разгоряченное тело, так как при таких условиях вызывается более сильная реакция. С этой целью он заставлял больных предпринимать значительные прогулки до душа. Точно так же он подметил влияние повышенного давления струи воды, для чего воспользовался ключом, вытекавшим из склона горы, к которому приспособил желоб, так что вода падала на больного с высоты 15 футов. П. не оставил никаких сочинений о своем лечении, но оно изложено в трудах многочисленных врачей, приезжавших к нему изучать гидротерапию. В настоящее время благодарное население Грефенберга воздвигло ему памятник».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.