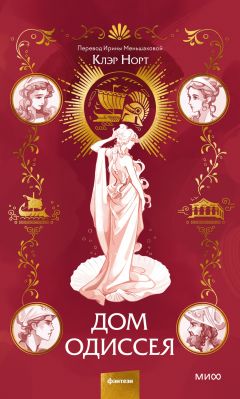

Текст книги "Дом Одиссея"

Автор книги: Клэр Норт

Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Пенелопа вскакивает в вихре слегка выцветших юбок и, проходя мимо, с улыбкой целует старика в щеку.

– Много чего, мой дорогой советник. Но принесут ли тебе радость эти знания?

– Вероятно, нет, – отступает он, глядя, как она выскальзывает из зала.

Пилад ждет в комнате, прилегающей к пиршественному залу, где еженощно пируют женихи. Она выбрана одновременно и из соображений вежливости, и по причине практичности, ведь в самом зале сейчас спешно убирают засохшие остатки предыдущего пира, в камин закладывают новую порцию растопки, поднимают стулья и отскабливают столы, как будто с заходом солнца сотня пьяниц не явится сюда снова, требуя мяса! Свежего мяса, свежего мяса, да, и того, что в переносном смысле тоже «ням-ням».

Для ожидающего воина поставлен табурет, а освежающие напитки и лучшие фрукты, что есть на островах, поданы у окна с видом на море. Ветерок доносит запах соли и рыбы, и Пилад недовольно морщится, не понимая, что с другой стороны дворца на него обрушился бы непередаваемый аромат свиного дерьма и козьих шкур. Ему прислуживают девушки – он не потрудился даже узнать их имена, однако его вежливости хватает на то, чтобы поблагодарить за наполненный кубок. Но не столько из-за девичьего очарования, сколько из уважения к их госпоже, которая, подозревает он, весьма озабочена благополучием служащих ей женщин и которую он не решился бы оскорбить, даже не будь она посвящена в некоторые весьма важные тайны. Пилад считает себя хорошим человеком. Такое представление часто складывается ошибочно у мужчин его статуса.

Когда появляется Пенелопа, он уже уверен, что его вынудили ждать слишком долго. Она прячет лицо под покрывалом, как всегда, когда в комнате помимо нее находится мужчина, не являющийся ни ее мужем, ни одним из советников, и специально подобрала такой наряд, который, даже обвившись вокруг тела, когда она останавливается перед посетителем, остается абсолютно бесформенным и не позволяет предположить наличия под ним женственных изгибов, а скорее намекает, что прячет некие серьезные дефекты фигуры. Это не так. Пенелопа красива: ноги привыкли к долгой ходьбе по холмам, руки могут удержать горло овцы, когда его перерезает нож, спина никогда не сгибается, а женственные формы лишь меняются с возрастом, когда плоть сама по себе создает новые контуры, над которыми нимфы потешаются, не зная, каково это – жить в теле, служащем отражением твоей души.

Пилад не видит ничего из этого – лишь вдову под покрывалом, чья привлекательность тем сомнительнее, чем дальше она от детородного возраста. Именно поэтому он без особого почтения к царственному статусу пронзительно шепчет:

– Где Орест? – стоит только служанкам закрыть за царицей дверь.

Пенелопа пытается поднять бровь. Ее свекрови это удавалось мастерски, а вот ей – нет. Пилад не в том состоянии, чтобы оценить ее усилия, и потому продолжает:

– Я должен быть с ним! Должен быть рядом!

– Твой царь в безопасности, и с ним царевна.

– Где?

– Я не скажу тебе.

Пилад ощетинивается, на глазах взмокнув и покраснев, как закатное солнце.

– Он – мой названый брат, он под моей защитой, он…

– Отравлен, – тихо вставляет Пенелопа, и это слово бьет воина прямо под дых, чего давно уже с ним не случалось. – Твой царь отравлен.

– Как?

– Мы не знаем. Но если человека постоянно кусает змея, трудно ожидать, что он исцелится, когда та поблизости.

Пилад никогда не отличался особой вспыльчивостью, но последние дни выдались такими тяжелыми и…

– Ты не можешь предполагать, что я…

– Я ничего не предполагаю. Кроме того, что Ореста травили: сначала – в собственном дворце, а потом – и за его пределами. Его травили в походе, травили в море. Змея, судя по всему, никогда не отползала далеко.

Пилад садится, точнее он, похоже, просто не держится на ногах, но тут его поддерживает стул. Пенелопа мгновение смотрит на него, затем подплывает к окну, чтобы насладиться запахом моря и видом бескрайних вод у стен ее дворца. Но наконец произносит:

– Мне понадобятся все сведения о каждой живой душе, которая путешествовала с вами из Микен в Итаку. Мне нужно знать имена и особенности каждого мужчины и каждой женщины на корабле Ореста. А еще мне придется обыскать этот корабль.

– С какой целью?

– Чтобы проверить, не остался ли яд, которым травили Ореста, на борту.

– Если увидят, как итакийцы обыскивают микенский корабль…

– Мы проделаем все незаметно. У меня есть женщина, у которой несколько родственниц работают в доках. Они могут попасть на борт, чтобы, к примеру, помочь починить обшивку или просмолить швы. Утомительная работа и очень долгая. Ты можешь сделать так, чтобы им не помешали ее выполнять?

Он кивает, судя по всему, не найдя слов.

Она снова поворачивается к нему, похоже, удивленная молчанием, и добавляет:

– Электра сказала, что ты тоже был отравлен. В Микенах.

– Я… Я был болен.

– Так же, как и Орест?

– Это было… была ночь… Я был болен.

– Что ты делал этой ночью? Ты помнишь? Что ты трогал, что пил, что ел?

Он качает головой, и она укоряюще хмыкает.

– Речь о жизни твоего царя.

– Я… не припоминаю. Мы ели вместе, но с нами за столом было много людей. Я не трогал того, что трогал он, он пил из собственного кубка, мы ушли – он пошел в свои покои. Вот и все, что я знаю.

Пилад лжет.

Пенелопа тоже это подозревает. Но, не имея мудрости богов, не знает, как поймать его.

– У тебя есть предположение, как твой царь попадает под воздействие?

Он качает головой и внезапно кажется таким юным и измотанным. Ни он, ни Орест не должны были становиться мужчинами так скоро, толком не простившись с детством; у них просто не было времени повзрослеть.

– Что ж, – вздыхает Пенелопа, – мы приветствуем тебя как посла здесь, на Итаке. Если тебе что-нибудь понадобится, просто…

Он протягивает руку, хватая ее за запястье. Хватка слишком сильная – так держат служанку, а не царицу, – и он тут же ослабляет ее.

– Могу я увидеть его? Всего на мгновение? Могу я увидеть его?

Пенелопа качает головой и оставляет его стоять в серебристом свете бликующего моря.

Глава 12

Пир! Само собой, очередной пир.

Вот несколько имен тех, кто постоянно присутствует на пирах, что устраиваются в пиршественном зале Одиссеева дворца.

Антиной, сын Эвпейтов, чьи темные локоны уложены воском и маслом в нелепейшую прическу. Он слышал, что именно так юноши Афин и Спарты, Коринфа и Микен нынче носят волосы, но, поскольку в качестве эталона у него была лишь грубая картинка на глиняной дощечке, кончилось тем, что на его голове теперь смешение всевозможных стилей, которое не вызвало бы ничего, кроме смеха, во всех цивилизованных землях за пределами островов. К его счастью, Итака не особо цивилизованна, а потому Антиноя высмеивают разве что за его спиной.

Эвримах, сын Полибиев. Золотоволосый и светлокожий, он в последние месяцы пытался достигнуть физической формы настоящего воина, на что его определенно вдохновило зрелище исключительно мощных рук воителя Амфинома, сына царя, или мельком увиденные спина и грудь Кенамона, милого египтянина с глубоким, чарующим взглядом. Эвримах весьма неплохо справляется с укреплением рук при помощи метания диска, несмотря на неизбежную для этого вида спорта непропорциональность между левой и правой, но, увы, поистине мужественного подбородка с мягкой бородкой, которую так приятно поглаживать после любовных утех, ему никогда не видать.

Обычно Антиной и Эвримах друг у друга – как кость в горле, но не сегодня: между ними царит угрюмое согласие, что весьма странно.

Прислуживают на пиру дворцовые служанки: роскошная Автоноя с невеселым смехом, тихая Эос, избегающая встречаться взглядом с людьми, а встретившись, поражающая силой, светящейся в ясных серых глазах. И другие тоже: Меланта, широкоплечая, с пышными бедрами, которая носит мешки с зерном из амбара на кухню так, словно в них набиты облака; легконогая, задорная Феба, которая тайком поет по ночам мужские песни и давным-давно умеет находить наслаждение в собственной чувственности. Из всех них Феба – единственная, кто обращает свои молитвы ко мне, и, хотя я редко снисхожу до молитв служанок и тех, кто ниже их, сегодня мои алые губы запечатлевают поцелуй на ее чистом лбу, даря благословение. Я не прокляну ее навязанной любовью и не стану обещать выполнение какой-нибудь нелепой, несбыточной мечты. Такое добром не заканчивается, и мне лучше других богов известно, насколько осторожной нужно быть с моей силой. Но я могу осыпать ее теми дарами, за которые меня чаще всего высмеивают: удовольствием от похвалы людей в ее адрес, радостью при виде красоты собственного тела; восторгом, переходящим в теплое удовлетворение, когда ее тело прижимается к другому; уверенностью в поклоннике, которую сегодня, по крайней мере, никто не обманет.

«Молитесь мне, – шепчу я всем в зале. – Молитесь Афродите».

В ведущих из зала коридорах, стоит мужчинам разойтись, служанки подходят к женихам. В первые годы, когда те только прибыли, девушки держались отстраненно и сдержанно. Если бы одна из них поддалась и посмела шепнуть мужчине, что у нее тоже могут быть плотские желания, не говоря уже о таких нелепых понятиях, как понимание, дружба, любовь того, кто с радостью в сердце решит остаться с ней, – это подвергло бы опасности всех. Ведь пусть закон и гласил, что любой мужчина, посмевший тронуть служанку, понесет самое суровое наказание, но если бы пошли разговоры, что сама служанка сперва кричала «да, да, да!», – что ж, тогда это была бы совсем другая история. Поэтому служанки заковали себя в лед, подобно своей госпоже, и, как Афина, блюли целомудрие, служащее женщине единственной защитой.

И все же живое существо с горячей кровью не может жить в ледяном одиночестве вечно. И поскольку всё новые и новые женихи наводняли залы дворца, среди них стали появляться воистину аппетитные образчики; мужчины, ухаживающие за царицей Итаки ради ее владений, а не тела, оставались мужчинами, с их смертными потребностями. В итоге жених из ниоткуда – мужчина по имени Триаз – первым решил приударить за служанкой. Его послали на Итаку попытаться занять трон, но он таким желанием не горел и понимал, что короны ему не видать. Однако он не мог и уехать, признать, что он хуже, ниже, чем его товарищи, и потому был постоянно мрачен, пока его взгляд не упал на служанку по имени Ирис, а ее – на него, и на какое-то время – о недолгое время – их поглотила любовь. Они гуляли под луной, купались в море, втирали в кожу друг друга ароматное масло, наслаждаясь прикосновениями губ возлюбленного. Их юношеская влюбленность вскоре увяла, затоптанная словами «долг», «честь», «мужественность», «тревога», «секреты», «страх». Но этого хватило, чтобы открыть дверь, и с тех пор служанки и женихи делили наслаждение во всех видах: от радостей плоти до огня в сердцах, пылающих лишь друг для друга.

Конечно, ничего из этого не получалось. Если у служанки рос живот, ее отправляли в один из отдаленных домов Пенелопы на островах, чтобы она могла разродиться вдали от любопытных глаз и болтливых языков мужчин. Если мужчина пытался взять служанку силой, об этом тут же узнавала Пенелопа, и пусть она не могла наказать этого человека прилюдно – не тогда, когда весь остров знал, что служанки во дворце порочны в своих плотских желаниях, – но наказания он не избегал. Желудочные колики вызывала у него любая пища, вино в его кубке всегда горчило, его сон нарушали кусачие насекомые из несвежей соломы. И если наконец, доведенный до безумия, он сбегал из дворца, ища приюта в городе, на этом его мучения не кончались. Даже там странные, необъяснимые неприятности: сырое дерево, дымящее в очаге, испачканная одежда, жуткие слухи обо всем, связанном с его мужской силой, – преследовали его, пока он не отправлялся прочь, сопровождаемый смехом бывших товарищей за спиной и молчанием женщин, машущих ему вслед.

Приена, командующая тайной армией Пенелопы, считала такое наказание совершенно недостаточным. Она требовала смерти для каждого такого мерзавца, но и в гневе хозяйка не может убить даже самого гадкого гостя.

Эвриклея, старая нянька Одиссея, держалась другого мнения: «Если женщина обнажает кожу, улыбается, смеется, разговаривает дерзко, повышает голос, выделяется, чего она ждет? Мужчины есть мужчины, тут ничего не поделаешь, такова их природа. Если женщина попала в переделку – сама виновата!»

У Эвриклеи тоже когда-то были плотские желания, давным-давно. Единственное соитие привело к тому, что в тот момент царица Антиклея велела ее высечь и отправила на задворки дворца, где ее называли нечестивой, гулящей, самой презренной. Когда она родила, ребенка отослали прочь, а ей сказали, что он умер, – но молоко в ее грудях пригодилось царице, когда ее собственное пропало, а Одиссей был еще младенцем. С тех самых пор Эвриклея запретила себе даже думать о прикосновениях мужчин.

Нянька не выносит того, во что Пенелопа позволила превратиться своим служанкам, но ее ворчание ничуть не меняет дела. И не изменило бы, даже будь Эвриклея более убедительной, ведь если Пенелопа что и узнала, так то, что встреча-другая между служанкой и женихом может оказаться очень-очень полезной.

И потому:

– Как твои дела сегодня, Эвримах? – спрашивает яркоглазая Автоноя, подавая ему очередной кубок с вином.

– Антиной, ты уложил свои локоны специально для меня? – хихикает Феба, наклоняясь пониже, чтобы поставить перед ним новое блюдо.

– Амфином, могу я соблазнить тебя чем-нибудь еще? – интересуется Меланта, качнув пышным бедром.

Не так давно здесь была еще одна служанка, троянка по имени Леанира, тоже игравшая в эти игры, которые зашли слишком далеко, и теперь ее нет. Когда прошел слух о «свободе», Эос была потрясена.

– Леанира на свободе? – выдохнула она. – Как ей теперь выжить?

В минуты затишья Пенелопа задумывается над этим вопросом, и ей становится стыдно.

Обычно тихие вопросы служанок вызывают всплеск мужского энтузиазма, поскольку каждый жених уверен, что именно он – да, представьте, даже Эвримах – своей мужественностью завоевал обожание всех женщин дворца. А почему бы и нет? У него множество достоинств, к примеру… ну, вы знаете… вот тот трюк с фигой…

Сегодня, однако, женихи отстраненные, рассеянные. Они не реагируют на ласково пробегающие по спине пальчики, не поворачивают головы, когда их приглашают пофлиртовать в залитом лунным светом саду, не отрывают взгляда от своих кубков, когда тонкие ручки наполняют их. Это озадачивает Эос, почти оскорбляет Автоною и доставляет серьезное беспокойство царице Итаки.

Пилад сидит рядом с Пенелопой, на почетном месте, во главе стола; поют поэты, но в зале ни шороха. И почетный гость угрюмо ковыряется в еде, внося свою мрачную ноту в напряженную атмосферу зала. Позади них стоит кресло, которое занял бы Одиссей, будь он здесь. Пенелопа никогда не занимает место мужа – такое могла бы устроить Клитемнестра, чтобы люди смотрели на нее и думали: «Уж у нее-то спеси хватает, это точно». Вместо этого она всегда устраивается чуть ниже и в стороне от него, словно охраняя пустое кресло вместе со старым псом Одиссея, Аргосом.

Нынче вечером приглашенный поэт поет песни во славу Агамемнона. Всегда полезно спеть о том, что может порадовать гостя, но Пиладу, похоже, не до песен. Пенелопа пытается завязать вежливую беседу – в этом искусстве она не сильна, поскольку чаще полагается на желание других поговорить о себе, – но без особого успеха.

Женихи не смотрят на нее, и это непривычно, поэтому она, пользуясь случаем, разглядывает их, изучая каждого под прикрытием покрывала с прямотой, обычно непозволительной для скромной женщины. Сегодня они сгорбились, съежились за столами, словно стервятники, завернувшиеся в потрепанные крылья. Они что-то скрывают, она в этом уверена.

Все, кроме одного. Кенамон, египтянин, чужой как среди своего народа, так и в этом зале, поднимает глаза, едва ее взгляд останавливается на нем, и улыбается.

Его реакция возмутительна, неприемлема. Пенелопа резко отворачивается, но и этого внезапного движения недостаточно, чтобы отвлечь Пилада от страданий, а вот рука Эос взлетает к плечу госпожи в жесте недоумения и поддержки.

Мужчины не улыбаются Пенелопе.

Они самодовольно ухмыляются, похотливо щерятся, заискивающе растягивают губы. Они жалуются или торгуются.

Но никогда не улыбаются так, словно искренне рады ее видеть. Даже Одиссею, когда они впервые встретились много-много лет назад, пришлось учиться выказывать радость при встрече с женой. Она была спартанской царевной, матерью его ребенка, царицей Итаки, и все эти роли почти не оставляли ей времени ни на что другое, не говоря уже о том, чтобы побыть женщиной, истинной и свободной.

Кенамон улыбается, при этом кажется, будто улыбка адресована именно ей. Женщине, прячущейся под покрывалом. Пенелопе. Это удивляет и тревожит не меньше, чем холодность и молчаливость обычно громких женихов.

Я двигаюсь по залу, пробегаю пальцами по волосам Кенамона. От него пахнет солью и кедром, воспоминания о прежних романах и разбитых сердцах шлейфом тянутся за ним из его родных земель. Он выполнил свой долг, думается ему: по велению брата приплыл на Итаку ухаживать за царицей – и теперь может возвращаться домой с очередной неудачей. Так почему же не возвращается? Он не знает.

«Молись мне, – шепчу я ему на ухо. – Молись Афродите. Я научу тебя, как понять себя, полюбить себя, полюбить весь мир».

Он не слышит меня. Его молитвы обращены к соколу Гору, который отправился в дальние края, чтобы затем вернуться на родину и мечом добиться правосудия. Я встретила Гора как-то раз на острове, поглощенном морем, и пусть наличие клюва было непривычным опытом, однако в целом день вышел весьма плодотворным и приятным. Но при всех его достоинствах этот бог-защитник, без сомнений, не прислушивается к молитвам смертных, летящим из-за моря.

«Молись мне, – шепчу я. – Молись…»

И тут ощущаю еще одну силу.

Окутанная мягким серебристым свечением, она плывет по залу, одновременно видимая и не видимая для глаз смертных.

На ней наряд старого пастуха, и, если вдруг какой-то смертный поднимет глаза и заметит ее, перед ним предстанет сгорбленный, беззубый старик. Тут он отвернется и сразу же забудет все увиденное; вот таким образом, будучи одновременно здесь и не здесь, Афина, богиня войны и мудрости, появляется на пиру.

Я тут же выпрямляюсь, борясь с желанием одернуть тунику, убрать волосы с лица и расправить плечи, чтобы соответствовать ее божественному величию. Никому не затмить Афину на ее поприще, но я и не рвусь, наслаждаясь собственной силой и красотой, мое сияние сейчас скрыто от людских глаз, иначе этот пир превратился бы в весьма захватывающую, но совершенно беспорядочную оргию всего лишь от малой толики моего божественного аромата. Ее взгляд на мгновение задерживается на мне, и она тут же отворачивается, направляясь к камину, неподалеку от которого поют поэты, и по пути придав их мелодиям звучность, а словам – новый смысл. Та строчка, что должна была прославлять могущество Ареса, превращается в хвалу могучему копью Афины. Арес хоть и силен, но далеко не мудр. Он не тратит столько времени, сколько Афина, на копание в душах тех, кто песнями славит великих воителей.

Она устраивается на табурете у очага, и я с осторожным изяществом опускаю тело на сиденье перед ней, подавляя желание послать ей воздушный поцелуй через разделяющий нас проход. Подобный знак привязанности лишь разозлил бы ее. Это и ее трагедия, и моя.

– Афина, – щебечу я, придерживая волну великолепного аромата от моей взметнувшейся тоги, иначе баллада сидящих неподалеку мужчин приобретет откровенно непристойный характер, – как приятно тебя видеть.

– Сестра, – отвечает та, – не ожидала встретить тебя на Итаке. Скорее где-нибудь в храмах Коринфа или в очередной увитой цветами беседке.

– Неужели на западных островах совсем нет любви? – удивляюсь я. – Неужели здесь не встречается поистине пылкая страсть? Возьми, к примеру, Пенелопу. – Ее глаза вспыхивают, но она умело сдерживает гнев, силу, рев своего пламени – необычно для Афины. – Как увлекательно наблюдать за женщиной, которая, будучи еще новобрачной, получала столько удовольствия от изучения и исследования желаний своего тела, – я продолжаю, чуть склонив голову набок, изучать лицо сестрицы, – которая помнит, каково это – быть любимой и лелеемой, знает, что такое дыхание страсти, и все же запрещает себе все это. Когда-то она вспоминала эти чувства, но даже это уже в прошлом, запрещено, забыто, потому что здесь таятся опасность – огромная опасность в любви – и огромная сила! Думаю, ей это известно лучше, чем остальным ее сверстникам. Это очень увлекательно, не так ли? Когда она наконец-то даст себе волю, это будет великолепное зрелище, это будет гимн наслаждению, от которого вспыхнет даже Олимп, это будет…

– Довольно, сестра! – рявкает Афина, и вот оно опять, ее скрытое пламя, которому она не позволяет запылать. Я радушно улыбаюсь ей, подпирая рукой подбородок. Афина избегает моего взгляда.

– А как там Одиссей? – спрашиваю у нее. – Я видела, как ты наблюдала за Огигией пару ночей назад. Калипсо потрясающе гибкая… и изобретательная! Так освежает, не правда ли, – видеть, как мужчина дает себе волю, полностью доверяя свое тело женщине, покоряется, так сказать, мудрости той, чья чувственность столь отточенно восхитительна, что от этого выигрывают оба.

– Одиссей будет свободен. – Она едва не рычит, цедя слова сквозь сжатые зубы, но сомневаюсь, что сама это замечает. – Посейдон отправляется в южные моря – его не будет несколько лун. Я все устроила. Отец даст согласие. Гермес полетит к Калипсо, та поможет Одиссею построить плот…

– А что потом? Он вернется в этот прелестный маленький дворец и обнаружит здесь сотню мужчин, которых его возвращение вовсе не обрадует? Ты поэтому здесь, сестрица? Чтобы проверить, что ждет твоего волосатого красавца Одиссея? Ничего, кстати, не имею против волос, а какая у него грудь, какие ноги, и этот шрам! Я могла бы часами водить по нему пальцем…

– Зачем ты здесь, сестра?

Один вздох отделяет ее от грубости, ее, богиню мудрости, не нашедшую ответа, избегающую моего веселого взгляда. Я тихонько вздыхаю, все понимая, и склоняюсь ближе, чтобы взять ее за руку. Она вздрагивает, но руку не отнимает. Из всех богов лишь она и Артемида могут сопротивляться моей власти, даже если Афина сомневается, пряча сомнения в глубине своего сердца, о, как она сомневается, что это правда.

– О, дорогая моя, – вздыхаю я. – Ты боишься. – Она ощетинивается, готовая зарычать, вспыхнуть, но я прикладываю палец к своим губам. – Не меня. Не меня. Ни в коем случае не меня. Сколько Одиссей пробыл на Огигии? Шесть, семь лет? Герой, который не погиб, а потому должен страдать, страдать, пока боги не решат, что его история подошла к концу. Ты так сражалась за него. Я видела, как на Олимпе ты строила заговоры и козни, шепталась по углам, прямо как Пенелопа. А сейчас, когда ты так близка к тому, чтобы освободить своего героя, ты боишься. Чего? Что, если засияешь слишком ярко, если покажешь свою любовь к этому человеку – да, это любовь; любовь более сильная и страстная, чем когда-либо доведется испытать нашим братьям, – Зевс сделает его пленником навечно? Твое чувство делает тебя слабой, уязвимой. Ты показала, что можешь быть преданной, что испытываешь страсть. А значит, тебя можно ранить. И наши братья ранят тебя, если будут знать как. Они непременно это сделают. Потому-то ты и прячешь свой огонь. Ты боишься.

Афина выдергивает свою руку из моей, сжимая ее в кулак, словно та зудит, но не отшатывается и взглядом со мной не встречается.

– Гера приходила на Итаку, – шепчет она. – Она приходила потому, что здесь была Клитемнестра, ее достойная восхищения царица, последняя из великих цариц Греции. Клитемнестра… должна была умереть. Гера знала об этом. Но она оплакивала ее. И все боги видели Геру плачущей. И где она теперь? Заперта на Олимпе, день и ночь под присмотром прислужников Зевса. Он заявил: «Проклятье, она восхищается мертвой смертной дрянью больше, чем мной!» Он посмеялся над этим. Все смеялись над Герой, стояли и смеялись, потому что она показала свою слабость. Показала, что способна испытывать такие чувства. Но не к Зевсу. И за это он ее накажет. Уже наказывает. Он никогда не простит, что она осмелилась благоволить кому-то, кроме него.

Я снова тянусь к ее руке, но на этот раз она отнимает ее.

– Моя бедная совушка, – вздыхаю я. – Моя милая Афина. Из всех героев всей Греции могла ты выбирать любимца и выбрала самого мягкотелого. Не беспокойся: я никому не скажу. Никто бы мне не поверил, даже если бы сказала. Хочешь знать, зачем я на Итаке? Затем, что тот, кого я люблю очень сильно, направляется на этот остров.

Глаза Афины обращены к Пиладу, но взгляд ее стремится вдаль, туда, где Электра дремлет рядом со своим братом, а затем вверх, где фурии все еще кружат высоко над мечущимся в поту Орестом. Но нет, она мудра, поэтому смотрит дальше, еще дальше и тут наконец понимает.

– О, – срывается с ее губ, – так это она прибывает?

– Конечно, она, – шепчу я. – Он теперь никуда не отправляется без нее.

Она чуть выпрямляется, и момент, когда я видела перед собой женщину в серебристом сиянии позади, теперь передо мной: в напряженной позе сидит богиня-воительница.

– Здесь все намного сложнее, чем ты думаешь, – рявкает она. – Они…

– Ах, это, – перебиваю я ее изящным взмахом нежной руки. – Даже не стану загружать свой слабый умишко всеми этими… политическими бреднями: кто станет властителем Микен, царем царей – и прочей убийственно скучной ерундой. Не волнуйся, Афродита позволит разбираться с этими важными вопросами тем, кого они волнуют. К примеру, полагаю, они слегка волнуют тебя и тебе не особо понравится, если Менелай захватит трон Ореста, провозгласив себя царем царей. Думаю, совсем не весело будет увидеть, как человек, поклоняющийся лишь Аресу, чаше и копью, становится повелителем всех греков. Ведь человеку вроде Менелая, окажись в его руках достаточно власти, будет наплевать на Одиссея или того, кто станет царем западных островов, – он просто подгребет все под себя. Поглотит распоследний крохотный клочок земли и прирежет любого поэта, который посмеет прославлять чье-то имя, кроме его собственного. Это было бы ужасно, правда? Один человек, возвысившийся над всеми прочими, и лишь его имя сохранится в веках, лишь его история – не Одиссея. Не твоя. При одной мысли об этом начинает болеть моя хорошенькая головка. И, само собой, это я еще не спрашиваю, что ты, во имя неба и земли, собираешься делать с фуриями.

Афина чуть поджимает губы незаметно для всех, кроме самых божественно зорких глаз. Мне становится интересно, она так же холодна, как ее тон? Я настолько увлечена этими размышлениями, что почти пропускаю слова, которые из ее уст звучат как нечто совершенно очевидное:

– Клитемнестра не насылала фурий на сына.

– Я… Что?

– Клитемнестра. Несомненно, ее обвинят в том, что она призвала фурий отомстить за нее, но это не она наслала их на Ореста. Она пьет из реки забвения, воды которой смывают воспоминания о ее убитых детях, мертвом возлюбленном, – но вот имя Ореста остается. Она прижимает руку к нанесенной Орестом ране, та кровоточит, кровоточит непрестанно, но с ее губ срывается лишь: «Мой милый мальчик!» – и она бредет дальше по полям тумана. Как богиня мудрости заявляю: Клитемнестра не призывала фурий.

– Тогда кто? – спрашиваю и в ту же секунду понимаю, что ответ мне известен. – О небо. Ну и дела.

– Видишь теперь, что это дело не твоего ума.

– О да, дорогая сестрица, – весело щебечу я. – Гера застряла на Олимпе под надзором своего мужа. Ты прячешься как от смертных, так и от бессмертных, чтобы кто-нибудь случайно не проговорился Посейдону, что ты вот-вот освободишь Одиссея. Гермес, без сомнений, охотится на коров. Аполлон играет на лире. Артемида веселится в своих лесных чертогах. Что ж, похоже, из всех родственничков, способных помочь тебе помешать Менелаю сжечь эти острова дотла, тебе достался самый недалекий, легкомысленный и никчемный.

Непросто удивить богиню мудрости. И ее удивление выражается лишь крошечным вздохом, таким легким и незаметным, что он похож на попытку сдуть нахальную муху с кончика носа. Такой же вздох вырвался у нее, когда она случайно проткнула копьем сердце Паллады в поединке, после чего сказала: «Меня это многому научило». Паллада частенько мечтала, что когда-нибудь один из их дружеских поединков закончится в поле, где они рухнут на ложе из цветов и колосьев, прижав мечи к горлу друг друга. Эти мечты умерли вместе с Палладой, и теперь Афина лишь вздыхает тихо – о как тихо, – даже когда ее сердце разбивается.

Вот и сейчас она успокаивается.

Ведь Афина – воплощенное спокойствие.

И произносит, не глядя на меня – очень редко кто из родственников может посмотреть на меня прямо:

– Возможно, настанет время, когда я вынуждена буду обратиться к тебе.

Эти слова даются ей нелегко. Мне хочется сказать ей, что все будет в порядке, что я рядом, что я люблю ее. Но для нее немыслимо услышать подобное. Поэтому я просто киваю, не углубляясь, и она исчезает в одно мгновение в серебристой вспышке, в биении белых крыльев.

Ночью, после пира, Пенелопа подходит к окну в своей спальне, и ей кажется, будто кто-то поет.

Песня на чужом языке, который тем не менее ей уже знаком, пусть даже она не понимает слов.

Кенамон, египтянин. Он сидит в ее тайном саду – в саду, куда, вообще-то, не должна ступать нога мужчины, пусть даже и не в ее силах запретить им вход в этот укромный уголок. Она показала ему этот сад однажды, после отплытия Телемаха, и сказала, что он может приходить сюда в любое время в благодарность за ту помощь, которую он оказал ее сыну. Естественно, он не должен был находиться там в одно время с ней – это было бы слишком опасно, – но она надеялась, что сладкий запах цветов подарит ему небольшое утешение, ведь он так далеко от дома.

«Мой муж, как известно, тоже вдали от дома», – она чувствовала себя обязанной произнести эти слова, пробормотать, не разжимая губ и не встречаясь с ним взглядом.

«Конечно, – ответил египтянин. – Я уверен, что все его мысли только о возвращении домой».

И вот он сидит в ее саду и поет песни на своем языке, которого она не понимает.

Ему известно, что она все слышит, хотя, само собой, он никогда об этом не спрашивал.

Ей известно, что известно ему, хотя, само собой, она никогда этого не скажет. Мужчина поет для царицы Итаки? Это непозволительно. Но что, если чужестранец, незнакомый с правилами приличия, случайно запоет в цветущем саду под открытым окном?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?